チェルノブイリの現在を知り35年前の「警告の書」を読んだ ― 2021年07月02日

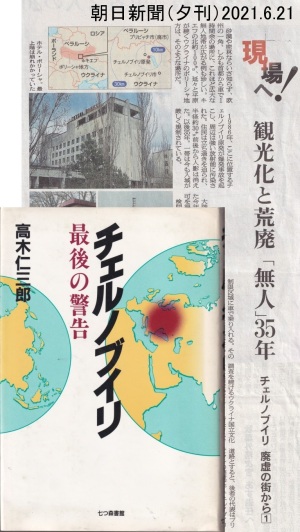

先月末の朝日新聞夕刊に『現場へ! チェルノブイリ 廃墟の街から』という5回連載の記事が載った(2021.6.21~6.25)。あの地域は立ち入り禁止が続き、原発は「石棺」に覆われていると聞いていたが、この記事で、廃墟を訪れる観光客が増えつつあり世界遺産登録の動きがあると知り驚いた。

チェルノブイリ原発事故が発生したのは35年前の1986年4月、まだソ連が存在していた。ゴルバチョフが書記長に就任した翌年の大事故で、ソ連崩壊の前触れのようでもあった。福島原発の事故はチェルブイリから25年後である。

この新聞記事で、最近入手した35年前の次の本を思い出し、そそくさと読了した。

『チェルノブイリ:最後の警告』(高木仁三郎/七つ森書館)

2000年に62歳で逝った 高木仁三郎は原発批判を続けた科学者で、その 著書のいくつかは読んだが、本書は未読だった。今年4月に読んだ 『世界史との対話:70時間の歴史批評(下)』の最終講(第70講)「トリニティからチェルノブイリとフクシマへ」の「ブックガイド」に本書が載っていたので古書で入手したのである。

『チェルノブイリ:最後の警告』は事故発生から8ヵ月後の刊行で、事故直後2ヵ月の間に書いた文章を中心にまとめている。各文章に執筆日時の記載があり、当時の緊迫した状況が伝わってくる。あの頃、日本の原発はソ連の危うい原発に比べると格段に安全で、日本では起こり得ない事故だとの言説があった。著者はそれを鋭く批判し、日本の原発事故への警告を発している。

本書を読み、新聞記事を読み返し、チェルノブイリ以降の35年間に起きたさまざまなことを思い返すと暗然とする。警告とは、警告通りの事態になって初めて認識されるものにも思えてくる。

アウシュビッツが世界遺産に登録されているようにチェルノブイリが世界遺産になるのも意義があるとは思う。だが、それを観光資源と考えるのは少し変な気がする。廃墟に惹かれる気持ちは私にもあるのだが…

チェルノブイリ原発事故が発生したのは35年前の1986年4月、まだソ連が存在していた。ゴルバチョフが書記長に就任した翌年の大事故で、ソ連崩壊の前触れのようでもあった。福島原発の事故はチェルブイリから25年後である。

この新聞記事で、最近入手した35年前の次の本を思い出し、そそくさと読了した。

『チェルノブイリ:最後の警告』(高木仁三郎/七つ森書館)

2000年に62歳で逝った 高木仁三郎は原発批判を続けた科学者で、その 著書のいくつかは読んだが、本書は未読だった。今年4月に読んだ 『世界史との対話:70時間の歴史批評(下)』の最終講(第70講)「トリニティからチェルノブイリとフクシマへ」の「ブックガイド」に本書が載っていたので古書で入手したのである。

『チェルノブイリ:最後の警告』は事故発生から8ヵ月後の刊行で、事故直後2ヵ月の間に書いた文章を中心にまとめている。各文章に執筆日時の記載があり、当時の緊迫した状況が伝わってくる。あの頃、日本の原発はソ連の危うい原発に比べると格段に安全で、日本では起こり得ない事故だとの言説があった。著者はそれを鋭く批判し、日本の原発事故への警告を発している。

本書を読み、新聞記事を読み返し、チェルノブイリ以降の35年間に起きたさまざまなことを思い返すと暗然とする。警告とは、警告通りの事態になって初めて認識されるものにも思えてくる。

アウシュビッツが世界遺産に登録されているようにチェルノブイリが世界遺産になるのも意義があるとは思う。だが、それを観光資源と考えるのは少し変な気がする。廃墟に惹かれる気持ちは私にもあるのだが…

福岡伸一『生命海流』でわが懐かしのガラパゴスを追体験 ― 2021年07月04日

『生物と無生物のあいだ』や

『動的平衡』で知られる生物学者・福岡伸一氏がガラパゴス諸島に行き、その記録を本にした。

『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)

ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。

もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。

福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。

ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。

本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。

旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。

私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。

それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。

『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)

ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。

もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。

福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。

ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。

本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。

旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。

私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。

それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。

2021年上半期に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2021年07月06日

昨年から1年間に読んだ本のマイ・ベスト3を選ぶことにした。そんな試みが、読んだ本の内容を忘れてしまうことへの多少の歯止めになるかもと期待している。とは言え、1年前のことはおぼろになるので、半年ごとにベスト3を選び、前半と後半の6点から年間ベスト3を選ぶ方式にした。

ということで、かなり迷いつつ今年前半のベスト3を選んだ。

『三島由紀夫・昭和の迷宮』(出口裕弘)

『世界史との対話:70時間の歴史批評 (上) (中) (下) 』(小川幸司/地歴社)

『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満)

いずれも何年か前に出た本だ。『理不尽な進化』は今年出た文庫本だが、数年前の単行本の再読である。再読も刺激的だったので選んだ。

ということで、かなり迷いつつ今年前半のベスト3を選んだ。

『三島由紀夫・昭和の迷宮』(出口裕弘)

『世界史との対話:70時間の歴史批評 (上) (中) (下) 』(小川幸司/地歴社)

『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満)

いずれも何年か前に出た本だ。『理不尽な進化』は今年出た文庫本だが、数年前の単行本の再読である。再読も刺激的だったので選んだ。

別役実世界の舞台に不思議な懐かしさを感じた ― 2021年07月08日

下北沢ザ・スズナリで燐光群の公演『別役実短篇集 わたしはあなたを待っていました』(演出:坂手洋二)を観た。別役実の一幕劇4本の連続上演で、4時間弱の長丁場だ。

前半が『いかけしごむ』『眠っちゃいけない子守歌』、休憩をはさんで後半が『舞え舞えかたつむり』『この道はいつか来た道』、いずれも初見で戯曲も読んでいない。

私は冒頭の『いかけしごむ』が一番面白かった。裸電球の電信柱とベンチという別役実定番の舞台で繰り広げられる科白がかみ合わない不条理世界に、不気味な面白さを感じる。

ラストの『この道はいつか来た道』もよかった。電信柱とポリバケツの舞台に、せつなくも愉しげにも見える世界が浮かび上がってくる。

『眠っちゃいけない子守歌』は、あきらかに女性と思われる役を禿頭の男優が堂々と演じ切る演出に驚き、あらためて演劇の許容度の深さを感じた。

『舞え舞えかたつむり』は男女9人の役者が登場する。おそらく戯曲は二人芝居である。その二人の背後に分身のように複数の役者がいて科白を分担する。似た演出を以前にどこかで観た気がするが、舞台が華やかになって面白い。

私が芝居を見始めた1960年代後半、当時全盛だったアングラ系に惹かれたが、別役実という名前は既に伝説のビッグネームだった気がする。三一書房から出た戯曲集には目を通したが、当時の舞台は観ていない。今回、別役実の世界に浸って、不思議で静謐な懐かしさを感じた。

前半が『いかけしごむ』『眠っちゃいけない子守歌』、休憩をはさんで後半が『舞え舞えかたつむり』『この道はいつか来た道』、いずれも初見で戯曲も読んでいない。

私は冒頭の『いかけしごむ』が一番面白かった。裸電球の電信柱とベンチという別役実定番の舞台で繰り広げられる科白がかみ合わない不条理世界に、不気味な面白さを感じる。

ラストの『この道はいつか来た道』もよかった。電信柱とポリバケツの舞台に、せつなくも愉しげにも見える世界が浮かび上がってくる。

『眠っちゃいけない子守歌』は、あきらかに女性と思われる役を禿頭の男優が堂々と演じ切る演出に驚き、あらためて演劇の許容度の深さを感じた。

『舞え舞えかたつむり』は男女9人の役者が登場する。おそらく戯曲は二人芝居である。その二人の背後に分身のように複数の役者がいて科白を分担する。似た演出を以前にどこかで観た気がするが、舞台が華やかになって面白い。

私が芝居を見始めた1960年代後半、当時全盛だったアングラ系に惹かれたが、別役実という名前は既に伝説のビッグネームだった気がする。三一書房から出た戯曲集には目を通したが、当時の舞台は観ていない。今回、別役実の世界に浸って、不思議で静謐な懐かしさを感じた。

ナガサキ原爆の二人芝居『母と暮せば』の富田靖子が魅力的 ― 2021年07月11日

紀伊国屋ホールでこまつ座の『母と暮せば』(原案:井上ひさし、作:畑澤聖悟、演出:栗山民也、出演:富田靖子、松下洸平)を観た。

先々月の 『父と暮せば』と対のような作品だが、こちらは井上ひさしの戯曲ではない。作家の死後、残された原案を元に作成した畑澤聖悟の脚本である。

『母と暮せば』は山田洋次監督の映画があり、映画台本を元にした『小説 母と暮せば』(山田洋次・井上麻矢)もある。私は映画は観ていないが、観劇に先立って『小説 母と暮せば』は読んだ。小説と舞台は展開とラストが異なっている。私には小説より舞台の方が数段よかった。『父と暮せば』と較べれば、やはり井上ひさし戯曲の『父と暮せば』の方が巧みである。

『父と暮せば』はヒロシマ原爆を扱った父と娘の二人芝居で、父は原爆で亡くなった幽霊だった。ナガサキ原爆を扱った『母と暮せば』は母と息子の二人芝居で、原爆で亡くなった幽霊は息子の方である。

『父と暮せば』は娘が自身の中で抑圧している深層心理を父の幽霊に投影している仕掛けになっていた。『母と暮せば』も基本的には似た構造だが、少し印象が異なる。母の願望がストレートに息子の幽霊を召喚しているように思える。

母親役の富田靖子は茶目っ気とシリアスのバランスがよくて魅力的だった。

先々月の 『父と暮せば』と対のような作品だが、こちらは井上ひさしの戯曲ではない。作家の死後、残された原案を元に作成した畑澤聖悟の脚本である。

『母と暮せば』は山田洋次監督の映画があり、映画台本を元にした『小説 母と暮せば』(山田洋次・井上麻矢)もある。私は映画は観ていないが、観劇に先立って『小説 母と暮せば』は読んだ。小説と舞台は展開とラストが異なっている。私には小説より舞台の方が数段よかった。『父と暮せば』と較べれば、やはり井上ひさし戯曲の『父と暮せば』の方が巧みである。

『父と暮せば』はヒロシマ原爆を扱った父と娘の二人芝居で、父は原爆で亡くなった幽霊だった。ナガサキ原爆を扱った『母と暮せば』は母と息子の二人芝居で、原爆で亡くなった幽霊は息子の方である。

『父と暮せば』は娘が自身の中で抑圧している深層心理を父の幽霊に投影している仕掛けになっていた。『母と暮せば』も基本的には似た構造だが、少し印象が異なる。母の願望がストレートに息子の幽霊を召喚しているように思える。

母親役の富田靖子は茶目っ気とシリアスのバランスがよくて魅力的だった。

『物理学の原理と法則』を読み、解明できない難問を再認識 ― 2021年07月19日

高校物理の復習をする気分で次の本を読んだ。

『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)

70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。

冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。

話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。

と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。

次のような指摘も面白い。

「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」

この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。

「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」

まだまだ、未開の世界は大きいようだ。

『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)

70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。

冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。

話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。

と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。

次のような指摘も面白い。

「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」

この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。

「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」

まだまだ、未開の世界は大きいようだ。

樺山紘一『地中海』でイスラムの学者たちの横顔を知った ― 2021年07月21日

西洋史家・樺山紘一氏の次の新書を読んだ。

『地中海:人と町の肖像』(樺山紘一/岩波新書)

年を取って世界史への関心がわき、ボチボチ読んでいると、われわれが馴らされてきた西欧中心史観を相対化せねばという気になってくる。本書の目次を眺めると、私には馴染みのないイスラム系の人物の名がいくつか目に入り、この本を読んでおかねばと思った。

本書は地中海を正面から論じているのではなく、人物と町を紹介する6編の歴史エッセイ集で、地中海は背景である。

6編のテーマは「歴史」「科学」「聖者」「真理」「予言」「景観」となっていて、関連する人物は以下の通りだ。私には未知の人物が大半である。それぞれのエッセイは、これらの人物が活躍した町や地域にも焦点を当てているが、その地名は省略する。

「歴史」

・ヘロドトス(「歴史の父」。『歴史』を著す)

・イブン・ハルドゥーン(イスラムの歴史家。『歴史序説』を著す)

「科学」

・アルキメデス(科学者)

・プトレマイオス(天文学者、地理学者)

「聖者」

・聖アントニウス(「聖アントニウスの誘惑」で有名な聖者)

・聖ヒエロニムス(聖書をラテン語に翻訳した聖者)

「真理」

・イブン・ルシュド(アリストテレスを研究したイスラムの哲学者)

・マイモニデス(イスラム世界のユダヤ人哲学者。アリストテレス主義者)

「予言」

・ヨアキム(南イタリアの修道院長。独特の終末論的な予言書を著す)

・ノストラダムス(南フランスの医師。『予言集』を著す)

「景観」

・カナレット(ヴェネツィアの景観を描いた画家)

・ピラネージ(銅版画集「ローマの景観」の作者)

古代の地中海沿岸で活躍したのはギリシア人、フェニキア人、ローマ人だったが、やがて、北アフリカ、スペインなどはイスラム世界になる。本書を読むと、西欧文明が多くをイスラムの学者たちに負っているさまが垣間見えてくる。

『地中海:人と町の肖像』(樺山紘一/岩波新書)

年を取って世界史への関心がわき、ボチボチ読んでいると、われわれが馴らされてきた西欧中心史観を相対化せねばという気になってくる。本書の目次を眺めると、私には馴染みのないイスラム系の人物の名がいくつか目に入り、この本を読んでおかねばと思った。

本書は地中海を正面から論じているのではなく、人物と町を紹介する6編の歴史エッセイ集で、地中海は背景である。

6編のテーマは「歴史」「科学」「聖者」「真理」「予言」「景観」となっていて、関連する人物は以下の通りだ。私には未知の人物が大半である。それぞれのエッセイは、これらの人物が活躍した町や地域にも焦点を当てているが、その地名は省略する。

「歴史」

・ヘロドトス(「歴史の父」。『歴史』を著す)

・イブン・ハルドゥーン(イスラムの歴史家。『歴史序説』を著す)

「科学」

・アルキメデス(科学者)

・プトレマイオス(天文学者、地理学者)

「聖者」

・聖アントニウス(「聖アントニウスの誘惑」で有名な聖者)

・聖ヒエロニムス(聖書をラテン語に翻訳した聖者)

「真理」

・イブン・ルシュド(アリストテレスを研究したイスラムの哲学者)

・マイモニデス(イスラム世界のユダヤ人哲学者。アリストテレス主義者)

「予言」

・ヨアキム(南イタリアの修道院長。独特の終末論的な予言書を著す)

・ノストラダムス(南フランスの医師。『予言集』を著す)

「景観」

・カナレット(ヴェネツィアの景観を描いた画家)

・ピラネージ(銅版画集「ローマの景観」の作者)

古代の地中海沿岸で活躍したのはギリシア人、フェニキア人、ローマ人だったが、やがて、北アフリカ、スペインなどはイスラム世界になる。本書を読むと、西欧文明が多くをイスラムの学者たちに負っているさまが垣間見えてくる。

脳科学の知見の面白さが伝わってくる『脳はなにげに不公平』 ― 2021年07月25日

脳科学者の池谷裕二氏が『週刊朝日』に連載しているコラムを集成した文庫本を読んだ。

『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)

週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。

各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。

最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。

《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》

なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。

「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。

他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。

『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)

週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。

各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。

最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。

《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》

なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。

「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。

他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。

「72歳の大陸横断ひとり旅」の行動力に感心 ― 2021年07月27日

知人から「友人がこんな本を出した」と紹介され、面白そうだと思い購入して読んだ。壮大な旅日記である。

『ぶらりユーラシア:列車乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅』(大木茂/現代書館)

著者は私より1歳上のフリーカメラマンだ。本書は、ユーラシア大陸の東端から西端までを3カ月(2019年8月~11月)かけて鉄道旅行した記録である。このユーラシア大陸横断は、シベリア鉄道による最短コース(大圏コースに近い)ではなく、極東から、ハルピン、北京、西安、ウルムチ、中央アジア、イラン、トルコとシルクロードをたどってポルトガルの西端に至る大旅行で、ガイドも通訳も旅行会社のアシストもない「貧乏旅行」である。著者のバイタリティに感心する。

本書は全528ページのほぼすべてに数葉のカラー写真が載った画文集で、ページをめくるだけでも楽しい。著者はこの旅行中、日々の記録と写真を友人たちにメール送信していて、その記録をベースに編集したのが本書である。

写真の多い本を読むとき、文章読みと写真眺めのタイミングの取り方が難しい。だが本書は、すべての写真に番号を付し、旅日記風の本文中にほぼすべての写真番号を引用しているので、文章を読み進めながらスムーズに写真を眺められて心地よい。と言っても、多数の写真を収録しているために小さい写真が多く、私は天眼鏡で写真のディティールを眺めながら文章を読み進めた。

そんなわけで、スムーズだが時間のかかる読書になり、それは、著者の3カ月の旅に同行して疑似体験に浸る至福の読書時間でもあった。

著者は「撮り鉄」が高じてカメラマンの道に進んだ人で、多様な仕事をこなすフリーカメラマンのキャリアを積み重ねる中で幾度となく海外取材を経験している。訪問地の大半は過去に何度か来た場所である。今回の大旅行は著者の旅の集大成のようだ。

そんな著者が今回初めて訪れたのがタジキスタンで、それは「寄り道」である。ウズベキスタンからトルクメニスタン経由でイランに行く際、ウズベキスタンで10日間の時間つぶしが必要となり、それをタジキスタンへの往復旅行に当てている。その10日間とはトルクメニスタンのビザ申請から取得までの時間である。日本で取れる観光ビザだと宿泊予約やガイド付きで割高になるので、現地の隣国ウズベキスタンで申請するという大胆な方法を採ったのだ。

この「寄り道」に私が惹かれたのは、ワイルドな行動力への敬服もあるが、タジキスタンがわが思い出の地だからである。私は一昨年、ソグド人への関心から「幻のソグディアナ タジキスタン紀行8日間」というパック旅行に参加した( 紀行文1 2 3 )。日程を調べると、私が訪問した翌月に著者は「寄り道」旅行をしている。本書の写真を眺めながら懐かしさに浸ることができ、うれしかった。

本書を読んでいて、あらためてカメラマンという人種の特性(=魅力)を垣間見た気がする。周到かつ臨機応変で、前線や対象へ突撃する度胸と愛嬌があり、不撓不屈の精神で立ち直りが早い――そんな感じである。

『ぶらりユーラシア:列車乗り継ぎ大陸横断、72歳ひとり旅』(大木茂/現代書館)

著者は私より1歳上のフリーカメラマンだ。本書は、ユーラシア大陸の東端から西端までを3カ月(2019年8月~11月)かけて鉄道旅行した記録である。このユーラシア大陸横断は、シベリア鉄道による最短コース(大圏コースに近い)ではなく、極東から、ハルピン、北京、西安、ウルムチ、中央アジア、イラン、トルコとシルクロードをたどってポルトガルの西端に至る大旅行で、ガイドも通訳も旅行会社のアシストもない「貧乏旅行」である。著者のバイタリティに感心する。

本書は全528ページのほぼすべてに数葉のカラー写真が載った画文集で、ページをめくるだけでも楽しい。著者はこの旅行中、日々の記録と写真を友人たちにメール送信していて、その記録をベースに編集したのが本書である。

写真の多い本を読むとき、文章読みと写真眺めのタイミングの取り方が難しい。だが本書は、すべての写真に番号を付し、旅日記風の本文中にほぼすべての写真番号を引用しているので、文章を読み進めながらスムーズに写真を眺められて心地よい。と言っても、多数の写真を収録しているために小さい写真が多く、私は天眼鏡で写真のディティールを眺めながら文章を読み進めた。

そんなわけで、スムーズだが時間のかかる読書になり、それは、著者の3カ月の旅に同行して疑似体験に浸る至福の読書時間でもあった。

著者は「撮り鉄」が高じてカメラマンの道に進んだ人で、多様な仕事をこなすフリーカメラマンのキャリアを積み重ねる中で幾度となく海外取材を経験している。訪問地の大半は過去に何度か来た場所である。今回の大旅行は著者の旅の集大成のようだ。

そんな著者が今回初めて訪れたのがタジキスタンで、それは「寄り道」である。ウズベキスタンからトルクメニスタン経由でイランに行く際、ウズベキスタンで10日間の時間つぶしが必要となり、それをタジキスタンへの往復旅行に当てている。その10日間とはトルクメニスタンのビザ申請から取得までの時間である。日本で取れる観光ビザだと宿泊予約やガイド付きで割高になるので、現地の隣国ウズベキスタンで申請するという大胆な方法を採ったのだ。

この「寄り道」に私が惹かれたのは、ワイルドな行動力への敬服もあるが、タジキスタンがわが思い出の地だからである。私は一昨年、ソグド人への関心から「幻のソグディアナ タジキスタン紀行8日間」というパック旅行に参加した( 紀行文1 2 3 )。日程を調べると、私が訪問した翌月に著者は「寄り道」旅行をしている。本書の写真を眺めながら懐かしさに浸ることができ、うれしかった。

本書を読んでいて、あらためてカメラマンという人種の特性(=魅力)を垣間見た気がする。周到かつ臨機応変で、前線や対象へ突撃する度胸と愛嬌があり、不撓不屈の精神で立ち直りが早い――そんな感じである。

『砂の女』を舞台化した『砂女』を観た ― 2021年07月29日

せんがわ劇場で、うずめ劇場公演『砂女』(原作:安部公房、演出:ペーター・ゲスナー、上演台本:うずめ劇場)を観た。安部公房の『砂の女』の舞台化である。

安部公房は私が学生時代に最も入れ込んでいた作家である。仙川は安部公房ゆかりの地で、わが家からも近い。ぜひこの芝居を観たいと思ったが、7月28日と29日の二日だけの公演で、私は両日とも所用が入っていた。残念に思いつつパンフをよく見ると、公演前日の27日夜に公開ゲネプロとあり、それを申し込んだが満席だった。だが、キャンセルが出たら連絡がほしいとメールした直後にキャンセルが出たとの返信があり、何とかゲネプロを観ることができた。

うずめ劇場という劇団を今回初めて知った。30年前から日本に在住しているドイツ出身の演出家ペーター・ゲスナーが1995年に設立したそうだ。

この芝居は随所にプロジェクターを駆使した演出があり、冒頭はzoom風の分割画面の投影だ。失踪者の妻や同僚など複数の人物が画面の中で失踪事件についてアレコレしゃべりまくる。『砂の女』は1962年刊行の小説だが、芝居『砂女』には現代的要素を盛り込んでいると思わせる仕掛けだ。プロジェクターが投影する映像は幻覚的な幾何学模様の乱舞も多く、安部公房世界のイメージを効果的に表現している。

あの小説の最終ページは失踪を宣告する文書で、その日付は「昭和37年10月5日」だった。芝居のラストで投影されるこの文書の日付は「令和10年」になっていた。失踪宣告は失踪から7年後らしいので、失踪事件発生を現代(令和3年)に設定している。主人公がスマホを取り出す場面もある。

そのような設定にもかかわらず、この芝居は意外なほどに原作に忠実である。だから、半世紀以上昔の情景と現代がミックスした奇妙な感覚にとらわれる。『砂の女』は風俗小説ではなく暗喩小説だから時代設定にこだわる必要はないのだが、役者の衣装や小道具が昔風にリアルなのでタイムスリップ気分になってしまう。主人公が迷い込んだ村はある種の異世界だから芝居ではもっと異世界風にしつらえにしてもいのでは、とも思えた。

安部公房は私が学生時代に最も入れ込んでいた作家である。仙川は安部公房ゆかりの地で、わが家からも近い。ぜひこの芝居を観たいと思ったが、7月28日と29日の二日だけの公演で、私は両日とも所用が入っていた。残念に思いつつパンフをよく見ると、公演前日の27日夜に公開ゲネプロとあり、それを申し込んだが満席だった。だが、キャンセルが出たら連絡がほしいとメールした直後にキャンセルが出たとの返信があり、何とかゲネプロを観ることができた。

うずめ劇場という劇団を今回初めて知った。30年前から日本に在住しているドイツ出身の演出家ペーター・ゲスナーが1995年に設立したそうだ。

この芝居は随所にプロジェクターを駆使した演出があり、冒頭はzoom風の分割画面の投影だ。失踪者の妻や同僚など複数の人物が画面の中で失踪事件についてアレコレしゃべりまくる。『砂の女』は1962年刊行の小説だが、芝居『砂女』には現代的要素を盛り込んでいると思わせる仕掛けだ。プロジェクターが投影する映像は幻覚的な幾何学模様の乱舞も多く、安部公房世界のイメージを効果的に表現している。

あの小説の最終ページは失踪を宣告する文書で、その日付は「昭和37年10月5日」だった。芝居のラストで投影されるこの文書の日付は「令和10年」になっていた。失踪宣告は失踪から7年後らしいので、失踪事件発生を現代(令和3年)に設定している。主人公がスマホを取り出す場面もある。

そのような設定にもかかわらず、この芝居は意外なほどに原作に忠実である。だから、半世紀以上昔の情景と現代がミックスした奇妙な感覚にとらわれる。『砂の女』は風俗小説ではなく暗喩小説だから時代設定にこだわる必要はないのだが、役者の衣装や小道具が昔風にリアルなのでタイムスリップ気分になってしまう。主人公が迷い込んだ村はある種の異世界だから芝居ではもっと異世界風にしつらえにしてもいのでは、とも思えた。

最近のコメント