オートヴィル家の息子たちの歴史は面白い ― 2024年11月01日

数カ月前に『中世シチリア王国』(高山博)という新書を再読したとき、ノルマンディのオートヴィル家の息子たちの話に惹かれた。北フランスの田舎の小領主の息子たちが南イタリアへ傭兵(あるいは盗賊)として赴き、一帯を支配する王にまで上りつめていく「イタリアン・ドリーム」物語である。彼らについてもう少し知りたいと思い、次の本を読んだ。

『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス/白水社)

11世紀から12世紀にかけての南イタリアにおけるノルマン人の征服活動とシチリア王国成立を描いた歴史書である。とても面白い。目次は以下の通りだ。

プロローグ ノルマンディ

第1章 ノルマン人、南イタリアへ

第2章 ロベール・ギスカール登場

第3章 ノルマン人、シチリアへ

第4章 古い支配の終焉

第5章 世界の恐怖――ロベール・ギスカール

第6章 シチリア王国の成立

第7章 ノルマン朝シチリア王国の変遷

エピローグ 十字軍のノルマン人

全7章のうち、第2章から第5章までの4章、つまり本書の半分以上がロベール・ギスカールに関する話である。本書の主役と言えるだろう。勇敢で頭がいい魅力的な騎士だったらしい。著者は「一言でいえば「すごい奴」ということになる」と紹介している。

ギスカールとは「狡猾」という意味のあだ名である。そう呼ばれる面もあったのだろうが、本書を読む限りではかなり寛容な人物である。彼の生涯は支配権を確立していく過程での反乱への対処のくり返しだった。著者は次のように述べている。

「ロベール・ギスカールが反乱に対して寛容な態度を取り続けてきたために、反乱を起こすのも、毎度同じメンバーである」

同輩や縁者たちの中から一人が突出していくなかで「昨日の友は今日の敵」「昨日の敵は今日の友」がくり返されるのは、どこの世界にもある話だろう。ロベール・ギスカールが対処する相手はイタリアの諸侯やノルマン人諸侯だけでない。ローマ教皇、神聖ローマ皇帝、ビザンツ皇帝も重要なプレイヤーであり、彼らとの流動的な絡みの展開が歴史を作っていく。

彼の二番目の妻シケルガイタ(サレルノ侯女)も興味深い。戦場に同行し、長槍を手に馬を駆って騎士たちを叱咤する凄い女性である。

このロベール・ギスカールは高校世界史には登場しない。本書に登場するノルマン騎士で、高校世界史で名が挙がるのは、ロベール・ギスカールの甥にあたるルッジェーロ2世だけだと思う。ルッジェーロ2世は初代シチリア王になる。知的好奇心旺盛な優れた政治家であり、ロベール・ギスカールとは別の魅力がある。この王がいたからパレルモは「12世紀ルネサンス」の地になった。

ルッジェーロ2世の孫が「世界の驚異」と呼ばれた神聖ローマ皇帝フェデリコ2世である。私はフェデリコ2世のファンであり、2カ月前、彼が建てた謎の城カステル・デル・モンテを訪問した。フェデリコ2世から見るとルッジェーロ2世は母方の祖父になる(父方の祖父はフリードリヒ1世=バルバロッサ)。フェデリコ2世の時代にはシチリアのノルマン朝はすでになく、彼をノルマン騎士とは呼べないだろう。だが、本書を読んで、フェデリコ2世はルッジェーロ2世に似ていると思った。

『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス/白水社)

11世紀から12世紀にかけての南イタリアにおけるノルマン人の征服活動とシチリア王国成立を描いた歴史書である。とても面白い。目次は以下の通りだ。

プロローグ ノルマンディ

第1章 ノルマン人、南イタリアへ

第2章 ロベール・ギスカール登場

第3章 ノルマン人、シチリアへ

第4章 古い支配の終焉

第5章 世界の恐怖――ロベール・ギスカール

第6章 シチリア王国の成立

第7章 ノルマン朝シチリア王国の変遷

エピローグ 十字軍のノルマン人

全7章のうち、第2章から第5章までの4章、つまり本書の半分以上がロベール・ギスカールに関する話である。本書の主役と言えるだろう。勇敢で頭がいい魅力的な騎士だったらしい。著者は「一言でいえば「すごい奴」ということになる」と紹介している。

ギスカールとは「狡猾」という意味のあだ名である。そう呼ばれる面もあったのだろうが、本書を読む限りではかなり寛容な人物である。彼の生涯は支配権を確立していく過程での反乱への対処のくり返しだった。著者は次のように述べている。

「ロベール・ギスカールが反乱に対して寛容な態度を取り続けてきたために、反乱を起こすのも、毎度同じメンバーである」

同輩や縁者たちの中から一人が突出していくなかで「昨日の友は今日の敵」「昨日の敵は今日の友」がくり返されるのは、どこの世界にもある話だろう。ロベール・ギスカールが対処する相手はイタリアの諸侯やノルマン人諸侯だけでない。ローマ教皇、神聖ローマ皇帝、ビザンツ皇帝も重要なプレイヤーであり、彼らとの流動的な絡みの展開が歴史を作っていく。

彼の二番目の妻シケルガイタ(サレルノ侯女)も興味深い。戦場に同行し、長槍を手に馬を駆って騎士たちを叱咤する凄い女性である。

このロベール・ギスカールは高校世界史には登場しない。本書に登場するノルマン騎士で、高校世界史で名が挙がるのは、ロベール・ギスカールの甥にあたるルッジェーロ2世だけだと思う。ルッジェーロ2世は初代シチリア王になる。知的好奇心旺盛な優れた政治家であり、ロベール・ギスカールとは別の魅力がある。この王がいたからパレルモは「12世紀ルネサンス」の地になった。

ルッジェーロ2世の孫が「世界の驚異」と呼ばれた神聖ローマ皇帝フェデリコ2世である。私はフェデリコ2世のファンであり、2カ月前、彼が建てた謎の城カステル・デル・モンテを訪問した。フェデリコ2世から見るとルッジェーロ2世は母方の祖父になる(父方の祖父はフリードリヒ1世=バルバロッサ)。フェデリコ2世の時代にはシチリアのノルマン朝はすでになく、彼をノルマン騎士とは呼べないだろう。だが、本書を読んで、フェデリコ2世はルッジェーロ2世に似ていると思った。

林芙美子の戦中・戦後を描いた『太鼓たたいて笛ふいて』 ― 2024年11月03日

紀伊国屋サザンシアターでこまつ座公演『太鼓たたいて笛ふいて』(作:井上ひさし、演出:栗山民也、出演:大竹しのぶ、高田聖子、福井晶一、天野はな、近藤公園、土屋佑壱)を観た。

林芙美子の半生を描いた音楽劇である。林芙美子が『放浪記』で売れっ子作家になったのは1930年、27歳のときだった。戦時中は多くの作家と同じように軍の要請で戦地に赴いて現地報告などを発表する。戦後も精力的に作品を発表するが、1951年、心臓麻痺で急逝した。

1935年から1951年までの林芙美子邸がメイン舞台である。満州事変が日中戦争に拡大していく時代から、敗戦後6年の林芙美子急逝までを描いている。登場人物は6人、その6人による合唱で幕が上がる。登場人物の紹介のような合唱に、「ドン」「ピッ」という間の手のような掛け声が入る。芝居がかなり進行してから、あの「ドン」「ピッ」は太鼓の音と笛の音だったのだと気づいた。

この芝居は10年ぶりの5度目の上演で、初回(2002年)から大竹しのぶが主演だそうだ。私は初見である。戯曲も読んでいない。

カンパのために芙美子邸を訪れた女性が島崎藤村の姪・島崎こま子なのには驚いた。やがて、芙美子邸に同居する。観劇後、どこまでが史実に基づいているのか気になり、少し調べた。多少の接点はあったようだがフィクションだと思う。こんな設定を考え出した井上ひさしの作劇の才に感服した。

観劇前に林芙美子について検索した際、急逝のときのエピソードを知った。売れっ子作家の原稿を取りにきた編集者は、締め切り逃れの嘘だと思って「死んだふりはやめてください」と遺体の面布を剥がしたそうだ。このエピソードは芝居の取り入れられているだろうと推測したが、ハズレた。ラストはコメディではなくシリアスだった。

この芝居は、従軍作家として戦争宣伝の文章を発表していた林芙美子が、戦地を巡るなかで戦争の実情を知り、太鼓をたたいて笛をふくことをやめる決断に至る話である。音楽劇にこめられたメッセージはシリアスだ。

林芙美子の半生を描いた音楽劇である。林芙美子が『放浪記』で売れっ子作家になったのは1930年、27歳のときだった。戦時中は多くの作家と同じように軍の要請で戦地に赴いて現地報告などを発表する。戦後も精力的に作品を発表するが、1951年、心臓麻痺で急逝した。

1935年から1951年までの林芙美子邸がメイン舞台である。満州事変が日中戦争に拡大していく時代から、敗戦後6年の林芙美子急逝までを描いている。登場人物は6人、その6人による合唱で幕が上がる。登場人物の紹介のような合唱に、「ドン」「ピッ」という間の手のような掛け声が入る。芝居がかなり進行してから、あの「ドン」「ピッ」は太鼓の音と笛の音だったのだと気づいた。

この芝居は10年ぶりの5度目の上演で、初回(2002年)から大竹しのぶが主演だそうだ。私は初見である。戯曲も読んでいない。

カンパのために芙美子邸を訪れた女性が島崎藤村の姪・島崎こま子なのには驚いた。やがて、芙美子邸に同居する。観劇後、どこまでが史実に基づいているのか気になり、少し調べた。多少の接点はあったようだがフィクションだと思う。こんな設定を考え出した井上ひさしの作劇の才に感服した。

観劇前に林芙美子について検索した際、急逝のときのエピソードを知った。売れっ子作家の原稿を取りにきた編集者は、締め切り逃れの嘘だと思って「死んだふりはやめてください」と遺体の面布を剥がしたそうだ。このエピソードは芝居の取り入れられているだろうと推測したが、ハズレた。ラストはコメディではなくシリアスだった。

この芝居は、従軍作家として戦争宣伝の文章を発表していた林芙美子が、戦地を巡るなかで戦争の実情を知り、太鼓をたたいて笛をふくことをやめる決断に至る話である。音楽劇にこめられたメッセージはシリアスだ。

『安部公房展』は盛況だった ― 2024年11月05日

県立神奈川近代文学館で開催中の『安部公房展:21世紀文学の基軸』に行った。会場での記念対談『安部公房と戦後の政治・芸術運動 苅部直(政治学者)鳥羽耕史(文学研究者)』も聴講した。

安部公房展は11年前に世田谷文学館でも開催された。私はそれも観ている。前回は没後10年記念、今回は生誕100年記念である。11年前の安部公房展の記憶はかなり薄れているが、今回の方が盛況のような気がした。安部公房が忘れられた作家になる心配なさそうだ。新しい世代の読者が広がっているのだと思う。

今回は成城高校在学中の数学のノートまで展示していた。微分や積分の端正なノートを見て、安部公房は真面目にきちんと数学の勉強もしていたのだと、少し感動した。

「夜の会」「世紀の会」「下丸子文化集団」など、若い頃の芸術運動や政治活動に関する歴史的な資料の展示も興味深い。

会場では、安部公房スタジオの最後の公演『仔象は死んだ』のビデオを小さなデイスプレイで流していた。私はこの公演を観ていないが、ビデオを観て、この公演への辛口批評が納得できる気がした。映像パフォーマンスとしては面白いかもしれないが、役者の魅力は殺がれているように感じられた。

苅部直氏と鳥羽耕史氏の対談も面白かった。両氏とも1960年代生まれの研究者だから、安部公房より40歳ぐらい若い。対談を聞きながら、私のような団塊世代には同時代作家に感じられる安部公房が、すでに歴史上の人物になったと思えた。

苅部氏が『S・カルマ氏の犯罪』のパロディが筒井康隆の『脱走と追跡のサンバ』だと指摘したのには驚いた。『脱走と追跡のサンバ』を読んだ直後に『S・カルマ氏の犯罪』を読んだので、『S・カルマ氏の犯罪』を面白いと思えなかったそうだ。

私は半世紀以上昔に『S・カルマ氏の犯罪』を角川文庫の古本(桂川寛のオリジナル挿絵が入った珍品)で読み、その後に『脱走と追跡のサンバ』をリアルタイムで読んだ。あのとき、パロディとは気づかなかった。いずれ、読み返して確認してみたい。

安部公房展は11年前に世田谷文学館でも開催された。私はそれも観ている。前回は没後10年記念、今回は生誕100年記念である。11年前の安部公房展の記憶はかなり薄れているが、今回の方が盛況のような気がした。安部公房が忘れられた作家になる心配なさそうだ。新しい世代の読者が広がっているのだと思う。

今回は成城高校在学中の数学のノートまで展示していた。微分や積分の端正なノートを見て、安部公房は真面目にきちんと数学の勉強もしていたのだと、少し感動した。

「夜の会」「世紀の会」「下丸子文化集団」など、若い頃の芸術運動や政治活動に関する歴史的な資料の展示も興味深い。

会場では、安部公房スタジオの最後の公演『仔象は死んだ』のビデオを小さなデイスプレイで流していた。私はこの公演を観ていないが、ビデオを観て、この公演への辛口批評が納得できる気がした。映像パフォーマンスとしては面白いかもしれないが、役者の魅力は殺がれているように感じられた。

苅部直氏と鳥羽耕史氏の対談も面白かった。両氏とも1960年代生まれの研究者だから、安部公房より40歳ぐらい若い。対談を聞きながら、私のような団塊世代には同時代作家に感じられる安部公房が、すでに歴史上の人物になったと思えた。

苅部氏が『S・カルマ氏の犯罪』のパロディが筒井康隆の『脱走と追跡のサンバ』だと指摘したのには驚いた。『脱走と追跡のサンバ』を読んだ直後に『S・カルマ氏の犯罪』を読んだので、『S・カルマ氏の犯罪』を面白いと思えなかったそうだ。

私は半世紀以上昔に『S・カルマ氏の犯罪』を角川文庫の古本(桂川寛のオリジナル挿絵が入った珍品)で読み、その後に『脱走と追跡のサンバ』をリアルタイムで読んだ。あのとき、パロディとは気づかなかった。いずれ、読み返して確認してみたい。

日本史の始まりは中世とする『日本に古代はあったのか』 ― 2024年11月07日

先日、日本中世史研究者の本郷和人氏の講演を聞いたとき、日本文化研究センター所長の井上章一教授が、日本に古代はなかったと説いていると知り、ヘェーと思った。で、次の本の読んだ。

『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書/2008.7)

とても面白い刺激的な本だった。「日本に古代はなかった」と主張している。著者は歴史学者ではない。建築学から意匠論、風俗史に転身した研究者である。

「あとがき」では「いまさら古代をなくすわけにいかないだろう」と自説が受け入れられるのは難しいと認めている。そのうえで「日本史へ古代をもちこんでしまったことの意味は、考えなおしてほしいものだ」と提言し、自身のことを「アマチュアが、なまいきにも、プロにくってかかっていったのだ。」と述べている。

著者がくってかかっている相手は、日本史や中国史の研究者である。門外漢の私の知らない研究者の名前が多く出てくるが、歴史学の世界のアレコレが垣間見えて興味深い。著者は京都の学者である。議論の芸風は京都vs東京を強調して京都に与する形になっている。語り口は洒脱だが、かなりしつこい。

「日本に古代はなかった」と聞くと驚く。しかし、フランスにもイギリスにも古代はなく、歴史は中世から始まっていると指摘されると、ナルホドと思う。

本書は冒頭で中国史家・宮崎市定の学説を紹介している。宮崎市定は西欧史と中国史の並行性に着目し、西欧ではローマ帝国が滅亡して中世が始まり、中国では漢の滅亡で中世が始まったとしている。つまり、魏、蜀、呉の三国時代からが中世である。著者は、この時代区分を評価しつつ、なぜ、その区分を日本にまで広げなかったのかと苦言を呈している。中世の中国と交流のあった邪馬台国や奈良時代は古代でなく中世でいいのでは、ということである。

もちろん「古代」や「中世」が何を意味するかの議論も展開している。本書で面白いのは「関東史観」という言葉である。鎌倉武士を評価し、京都の公家を貶める史観である。

平安時代から鎌倉時代への変わり目は大したものではなかったと見る著者は、関東史観を、明治維新以降のゆがんだ見方だとして徹底的に批判する。東大の本郷和人氏はもちろん関東史観である。関西出身なのに関東史観になった司馬遼太郎に「お前もか」と慨嘆し、著者に深い影響を与えた梅棹忠夫までが関東史観に与したのを悲しんでいる。

私はまったくの門外漢だが、著者の主張にほぼ説得された。とは言うものの、古代か中世かというのは、どうでもいいような気もする。研究者によって定義や見方が変わるのは仕方ない。門外漢はそんな研究者たちの景色を楽しめばいい。

『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書/2008.7)

とても面白い刺激的な本だった。「日本に古代はなかった」と主張している。著者は歴史学者ではない。建築学から意匠論、風俗史に転身した研究者である。

「あとがき」では「いまさら古代をなくすわけにいかないだろう」と自説が受け入れられるのは難しいと認めている。そのうえで「日本史へ古代をもちこんでしまったことの意味は、考えなおしてほしいものだ」と提言し、自身のことを「アマチュアが、なまいきにも、プロにくってかかっていったのだ。」と述べている。

著者がくってかかっている相手は、日本史や中国史の研究者である。門外漢の私の知らない研究者の名前が多く出てくるが、歴史学の世界のアレコレが垣間見えて興味深い。著者は京都の学者である。議論の芸風は京都vs東京を強調して京都に与する形になっている。語り口は洒脱だが、かなりしつこい。

「日本に古代はなかった」と聞くと驚く。しかし、フランスにもイギリスにも古代はなく、歴史は中世から始まっていると指摘されると、ナルホドと思う。

本書は冒頭で中国史家・宮崎市定の学説を紹介している。宮崎市定は西欧史と中国史の並行性に着目し、西欧ではローマ帝国が滅亡して中世が始まり、中国では漢の滅亡で中世が始まったとしている。つまり、魏、蜀、呉の三国時代からが中世である。著者は、この時代区分を評価しつつ、なぜ、その区分を日本にまで広げなかったのかと苦言を呈している。中世の中国と交流のあった邪馬台国や奈良時代は古代でなく中世でいいのでは、ということである。

もちろん「古代」や「中世」が何を意味するかの議論も展開している。本書で面白いのは「関東史観」という言葉である。鎌倉武士を評価し、京都の公家を貶める史観である。

平安時代から鎌倉時代への変わり目は大したものではなかったと見る著者は、関東史観を、明治維新以降のゆがんだ見方だとして徹底的に批判する。東大の本郷和人氏はもちろん関東史観である。関西出身なのに関東史観になった司馬遼太郎に「お前もか」と慨嘆し、著者に深い影響を与えた梅棹忠夫までが関東史観に与したのを悲しんでいる。

私はまったくの門外漢だが、著者の主張にほぼ説得された。とは言うものの、古代か中世かというのは、どうでもいいような気もする。研究者によって定義や見方が変わるのは仕方ない。門外漢はそんな研究者たちの景色を楽しめばいい。

やっと三人吉三を舞台で観た ― 2024年11月09日

十一月歌舞伎座特別公演を観た。11月恒例の顔見世ではなく、「ようこそ歌舞伎座へ」と題した新観客開拓をめざした特別公演である。冒頭、映像による歌舞伎座の舞台裏紹介や入門的イベントがあり、面白かった。続く演し物は若手役者中心の『三人吉三巴白浪』と『石橋(しゃっきょう)』である。客席には高校生や外国人観光客の団体が目立った。

私の目当ては『三人吉三巴白浪』だ。私は、まだ歌舞伎で「三人吉三」を観たことがなく、観劇の機会を窺っていたのである。

「三人吉三」を知ったのは約60年前の中学生の頃だ。1963年、橋幸夫の「お嬢吉三」が大ヒットし、テレビやラジオで繰り返し流れた。当時、橋幸夫は大スターだった。私は橋幸夫の青春歌謡は好んで聴いたが、股旅モノは苦手だった。「お嬢吉三」も好みではなかった。古臭いと思った。しかし、なぜか耳に馴染み、歌詞も自然に頭に残ってしまった。お嬢吉三が何者かを知らないままに、その名前は記憶に刻まれた。

いま「お嬢吉三」を聴き返すと、軽快でいい曲である。歌詞の調子もいい。最後まで聴くと、お嬢吉三・お坊吉三・和尚吉三の三人が順番に登場し、頭の中に芝居の情景が浮かんでくる。

三人吉三がどんな話か確認するため、歌舞伎台本『三人吉三廓初買』(河竹黙阿弥)を読んだのは6年前だ。しかし、観劇の機会がないまま月日が過ぎた。

今回の公演は「大川端庚申塚の場」のみである。七五調の名調子「月も朧に白魚の篝も霞む春の空」で始まり三人が出会う、という最も有名な場だ。和尚吉三が中心の三角形の見得を観ると、歌舞伎を観たという気分になり、それだけで満足した。

それにしても、夜鷹を川に突き落として「やれ可哀そうなことをした」と言いつつも「こいつあ春から縁起がいいわえ」とは、非道い話である。死をもてあそぶような舞台に「痴呆の芸術」(谷崎潤一郎)という言葉を想起した。痴呆が芸術にとどまっている限りは結構なことなのだが。

私の目当ては『三人吉三巴白浪』だ。私は、まだ歌舞伎で「三人吉三」を観たことがなく、観劇の機会を窺っていたのである。

「三人吉三」を知ったのは約60年前の中学生の頃だ。1963年、橋幸夫の「お嬢吉三」が大ヒットし、テレビやラジオで繰り返し流れた。当時、橋幸夫は大スターだった。私は橋幸夫の青春歌謡は好んで聴いたが、股旅モノは苦手だった。「お嬢吉三」も好みではなかった。古臭いと思った。しかし、なぜか耳に馴染み、歌詞も自然に頭に残ってしまった。お嬢吉三が何者かを知らないままに、その名前は記憶に刻まれた。

いま「お嬢吉三」を聴き返すと、軽快でいい曲である。歌詞の調子もいい。最後まで聴くと、お嬢吉三・お坊吉三・和尚吉三の三人が順番に登場し、頭の中に芝居の情景が浮かんでくる。

三人吉三がどんな話か確認するため、歌舞伎台本『三人吉三廓初買』(河竹黙阿弥)を読んだのは6年前だ。しかし、観劇の機会がないまま月日が過ぎた。

今回の公演は「大川端庚申塚の場」のみである。七五調の名調子「月も朧に白魚の篝も霞む春の空」で始まり三人が出会う、という最も有名な場だ。和尚吉三が中心の三角形の見得を観ると、歌舞伎を観たという気分になり、それだけで満足した。

それにしても、夜鷹を川に突き落として「やれ可哀そうなことをした」と言いつつも「こいつあ春から縁起がいいわえ」とは、非道い話である。死をもてあそぶような舞台に「痴呆の芸術」(谷崎潤一郎)という言葉を想起した。痴呆が芸術にとどまっている限りは結構なことなのだが。

ギリシア悲劇をアレンジした『テーバイ』 ― 2024年11月12日

新国立劇場小劇場で『テーバイ』(原作:ソポクレス、構成・上演台本・演出:船岩祐太、出演:植本純米、今井昭彦、他)を観た。

ソポクレスのギリシア悲劇三作品「オイディプス王」「コロノスのオイディプス」「アンティゴネ」を一本に再構成した芝居である。

私は「オイディプス王」を2回観ている。4年前の海老蔵(当時)の『オイディプス』と昨年の三浦涼介の『オイディプス王』である。海老蔵のオイディプスは背広姿で、設定は感染症で閉ざされた近未来都市だった。三浦涼介のオイディプスはかなりオーソドックスでギリシア悲劇の雰囲気を味わえた。

因縁物語の原型のような「オイディプス王」は何度観ても楽しめる芝居である。他のギリシア悲劇は戯曲を読んだだけで舞台を観たことはない。ソポクレスの現存戯曲は7編だけで、文庫本1冊に収められている。4年前に読んだが、すでに記憶は朧だ。今回の『テーバイ』を観る前に上演台本の元になる3編を読み返した。これらの作品に限らずギリシア悲劇の多くは、作者のオリジナル創作というよりは伝承の再構成である。だから、同じ人物があちこちに登場する。

「オイディプス王」は、スフィンクスを倒してテーバイの王となったオディプスが、自分が殺したのが実の父、結婚相手が実の母と知って絶望する話である。母は首を吊り、オイディプスは自ら両目を潰し、自身をテーバイから追放する。

「コロノスのオイディプス」はその後日譚である。盲目のオイディプスは娘アンティゴネに手を引かれ、各地をさまよった末にアテネ郊外のコロノスにたどり着き、その地で生涯を終える。

「アンティゴネ」はさらなる後日譚だ。オイディプス後、テーバイを統治するオイディプスの二人の息子は諍いによる相打ちで二人とも死ぬ。王妃の弟クレオンが王になり、オイディプスの息子兄弟の弟は埋葬するが兄の埋葬を禁ずる。反逆者と見なしたからである。しかし、妹(オイディプスの娘)アンティゴネは禁を破って兄を埋葬しようとし、クレオンの怒りを買う、という話である。

「コロノスのオイディプス」と「アンティゴネ」は戯曲を読んでもさほど面白くはない。いまいち納得しがたいのだ。だが、今回の再構成作品『テーバイ』は、三作品をテンポのいい一つの舞台(2時間40分。休憩15分を含む)にまとめている。結果的にクレオンが軸になり、統治の悲劇が繰り返される物語という形で、何となく納得させられた。

開演時間前から芝居を始める趣向は面白い。客席の照明がまだ灯っていて、携帯電話オフの注意アナウンスが流れる中で、舞台には俳優が登場し、台詞のないプロローグのような場面を演じ始める。なしくずし的に劇中に誘われていく。

舞台装置や衣装は古代ギリシアでなく現代風である。オイディプスの王宮は19世紀頃の植民地インド総督府のオフィスのような雰囲気だ。オイディプスは白いスーツ姿で、彼が発する布告は傍らの秘書がカシャカシャとタイプライターに打ち込む。

王宮オフィス以外の舞台はシンプルで抽象的だ。台詞はソポクレスをそのまま使用している。コロスはなく、わかりやすい対話のストレートプレイになっている。ギリシア悲劇の骨格の普遍性を表現するアレンジである。

王宮オフィス舞台の正面には大扉があり、多くの役者はそこから出入りする。外界のニュースも大きなノック音とともにその扉からもたらされる。王宮オフィスが世界から孤絶した空間のようにも感じられた。

ソポクレスのギリシア悲劇三作品「オイディプス王」「コロノスのオイディプス」「アンティゴネ」を一本に再構成した芝居である。

私は「オイディプス王」を2回観ている。4年前の海老蔵(当時)の『オイディプス』と昨年の三浦涼介の『オイディプス王』である。海老蔵のオイディプスは背広姿で、設定は感染症で閉ざされた近未来都市だった。三浦涼介のオイディプスはかなりオーソドックスでギリシア悲劇の雰囲気を味わえた。

因縁物語の原型のような「オイディプス王」は何度観ても楽しめる芝居である。他のギリシア悲劇は戯曲を読んだだけで舞台を観たことはない。ソポクレスの現存戯曲は7編だけで、文庫本1冊に収められている。4年前に読んだが、すでに記憶は朧だ。今回の『テーバイ』を観る前に上演台本の元になる3編を読み返した。これらの作品に限らずギリシア悲劇の多くは、作者のオリジナル創作というよりは伝承の再構成である。だから、同じ人物があちこちに登場する。

「オイディプス王」は、スフィンクスを倒してテーバイの王となったオディプスが、自分が殺したのが実の父、結婚相手が実の母と知って絶望する話である。母は首を吊り、オイディプスは自ら両目を潰し、自身をテーバイから追放する。

「コロノスのオイディプス」はその後日譚である。盲目のオイディプスは娘アンティゴネに手を引かれ、各地をさまよった末にアテネ郊外のコロノスにたどり着き、その地で生涯を終える。

「アンティゴネ」はさらなる後日譚だ。オイディプス後、テーバイを統治するオイディプスの二人の息子は諍いによる相打ちで二人とも死ぬ。王妃の弟クレオンが王になり、オイディプスの息子兄弟の弟は埋葬するが兄の埋葬を禁ずる。反逆者と見なしたからである。しかし、妹(オイディプスの娘)アンティゴネは禁を破って兄を埋葬しようとし、クレオンの怒りを買う、という話である。

「コロノスのオイディプス」と「アンティゴネ」は戯曲を読んでもさほど面白くはない。いまいち納得しがたいのだ。だが、今回の再構成作品『テーバイ』は、三作品をテンポのいい一つの舞台(2時間40分。休憩15分を含む)にまとめている。結果的にクレオンが軸になり、統治の悲劇が繰り返される物語という形で、何となく納得させられた。

開演時間前から芝居を始める趣向は面白い。客席の照明がまだ灯っていて、携帯電話オフの注意アナウンスが流れる中で、舞台には俳優が登場し、台詞のないプロローグのような場面を演じ始める。なしくずし的に劇中に誘われていく。

舞台装置や衣装は古代ギリシアでなく現代風である。オイディプスの王宮は19世紀頃の植民地インド総督府のオフィスのような雰囲気だ。オイディプスは白いスーツ姿で、彼が発する布告は傍らの秘書がカシャカシャとタイプライターに打ち込む。

王宮オフィス以外の舞台はシンプルで抽象的だ。台詞はソポクレスをそのまま使用している。コロスはなく、わかりやすい対話のストレートプレイになっている。ギリシア悲劇の骨格の普遍性を表現するアレンジである。

王宮オフィス舞台の正面には大扉があり、多くの役者はそこから出入りする。外界のニュースも大きなノック音とともにその扉からもたらされる。王宮オフィスが世界から孤絶した空間のようにも感じられた。

半世紀経って『悲しき熱帯』をやっと読了 ― 2024年11月14日

先月、レヴィ=ストロースの『野生の思考』を読み、消化不良だったので構造主義の入門書に目を通した。そして、やはり『悲しき熱帯』から読むべきだったと反省した。

『悲しき熱帯』を収録した中央公論の『世界の名著 59』が出たのは1967年7月だ。そのころ大学生だった私は、当時よく耳にした「構造主義」を知るための必読書だろうと思って本書を入手した。だが、冒頭で挫折した。

それから半世紀以上も本棚の奥に眠っていた本書を、ついに読了した。

『悲しき熱帯』(レヴィ=ストロース/川田順造訳/世界の名著 59/中央公論社)

本書は抄訳である。全9部のうちの5部だけを訳している。川田順造氏による全訳が出るのは、本書刊行の10年後である。

抄訳ではあるが、本書巻頭にはレヴィ=ストロースが寄せた「日本の読者へのメッセージ」が載っている。日本への関心が深く、後年、何度も来日にすることになるレヴィ=ストロースは、このメッセージの時点ではまだ来日を果たしていない。

ブラジルでの調査旅行の記録でもある本書の書き出しは「私は旅と探検家がきらいだ。」である。著者の屈折した心情が伝わってくる。本書は報告書というよりは回想録に近い。

レヴィ=ストロースがブラジル奥地の現地調査をしたのは1930年代後半である。その後、フランスに帰国するが、1940年にナチスがパリを占領しヴィシー政権になる。ユダヤ人のレヴィ=ストロースはマルセイユから脱出して米国に亡命する。その時の様子を冒頭に記述した本書の刊行は1955年である。十数年前の事柄を鳥の眼と虫の眼で叙述した著作だ。

第1部のタイトルは「旅の終わり」、第2部のタイトルは「旅の断章」である。この冒頭部分は文学的かつ省察的である。味わい深いとも言える。半世紀前の学生の私は、それを消化できずに挫折したのだと思う。

『悲しき熱帯』というタイトルが何を意味しているかは、本書を読み終えれば自ずと見えてくる。

著者の研究対象である先住民族インディオは、白人がもたらした伝染病で多くが死に絶え、集団の縮小と新たにもたらされた文物によって、その文化は変貌しつつある。

コーヒー農園などは肥沃な土地を荒廃させながら移動していく。そのさまを著者は、強奪に似た農業が土地を凌辱・破壊すると表現している。先日読んだばかりの『砂糖の世界史』や『コーヒーが廻り世界史が廻る』を想起した。

文学的表現に長けた著者は、眼前の光景を絵画に例えたりする。それがアンリ・ルソーやイヴ・タンギーの絵画なのが面白い。ルソーは素朴な想像力で異国の異様な景色を描いた画家であり、イヴ・タンギーはシュルレアリスム絵画だ。現実の情景を眺めながら、そこに非現実的・超現実的な幻想絵画を重ねる著者の知力は尋常ではない。構造主義の奥義を垣間見たような気がした。

本書における著者の眼差しと探究心は魅力的である。この抄訳を読了した私は、全訳を読むべきか否か迷っている。

『悲しき熱帯』を収録した中央公論の『世界の名著 59』が出たのは1967年7月だ。そのころ大学生だった私は、当時よく耳にした「構造主義」を知るための必読書だろうと思って本書を入手した。だが、冒頭で挫折した。

それから半世紀以上も本棚の奥に眠っていた本書を、ついに読了した。

『悲しき熱帯』(レヴィ=ストロース/川田順造訳/世界の名著 59/中央公論社)

本書は抄訳である。全9部のうちの5部だけを訳している。川田順造氏による全訳が出るのは、本書刊行の10年後である。

抄訳ではあるが、本書巻頭にはレヴィ=ストロースが寄せた「日本の読者へのメッセージ」が載っている。日本への関心が深く、後年、何度も来日にすることになるレヴィ=ストロースは、このメッセージの時点ではまだ来日を果たしていない。

ブラジルでの調査旅行の記録でもある本書の書き出しは「私は旅と探検家がきらいだ。」である。著者の屈折した心情が伝わってくる。本書は報告書というよりは回想録に近い。

レヴィ=ストロースがブラジル奥地の現地調査をしたのは1930年代後半である。その後、フランスに帰国するが、1940年にナチスがパリを占領しヴィシー政権になる。ユダヤ人のレヴィ=ストロースはマルセイユから脱出して米国に亡命する。その時の様子を冒頭に記述した本書の刊行は1955年である。十数年前の事柄を鳥の眼と虫の眼で叙述した著作だ。

第1部のタイトルは「旅の終わり」、第2部のタイトルは「旅の断章」である。この冒頭部分は文学的かつ省察的である。味わい深いとも言える。半世紀前の学生の私は、それを消化できずに挫折したのだと思う。

『悲しき熱帯』というタイトルが何を意味しているかは、本書を読み終えれば自ずと見えてくる。

著者の研究対象である先住民族インディオは、白人がもたらした伝染病で多くが死に絶え、集団の縮小と新たにもたらされた文物によって、その文化は変貌しつつある。

コーヒー農園などは肥沃な土地を荒廃させながら移動していく。そのさまを著者は、強奪に似た農業が土地を凌辱・破壊すると表現している。先日読んだばかりの『砂糖の世界史』や『コーヒーが廻り世界史が廻る』を想起した。

文学的表現に長けた著者は、眼前の光景を絵画に例えたりする。それがアンリ・ルソーやイヴ・タンギーの絵画なのが面白い。ルソーは素朴な想像力で異国の異様な景色を描いた画家であり、イヴ・タンギーはシュルレアリスム絵画だ。現実の情景を眺めながら、そこに非現実的・超現実的な幻想絵画を重ねる著者の知力は尋常ではない。構造主義の奥義を垣間見たような気がした。

本書における著者の眼差しと探究心は魅力的である。この抄訳を読了した私は、全訳を読むべきか否か迷っている。

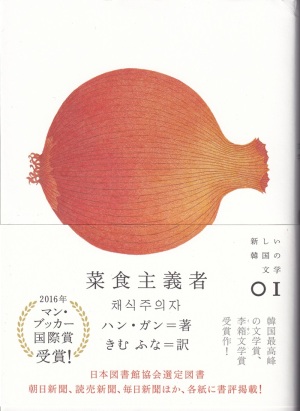

ノーベル文学賞の『菜食主義者』に慄然とした ― 2024年11月17日

今年のノーベル文学賞を受賞したハン・ガンの小説を読んだ。

『菜食主義者』(ハン・ガン/きむ ふな訳/クオン)

ノーベル文学賞のニュースに接するまで、この作家の名も作品名も知らなかった。本書は13年前に「新しい韓国の文学」というシリーズの第1作目として翻訳出版されている。慧眼の士にはよく知られた作家だったようだ。

私の場合は典型的な付和雷同読書である。書店に平積みされた本書をパラパラとめくり、読みやすそうな小説だなと思い、発作的に購入した。韓国の小説家の作品を読むのは初めてだと思う。

確かに読みやすい。しかし、わかりやすくはない。読み始めると不可思議な作品世界に引き込まれ、一気に読了した。

この小説は「菜食主義者」「蒙古斑」「木の花火」という三作品から成る連作長編である。三編の話はつながっていて登場人物も共通だが、叙述の視点が変化する。それぞれが慄然たる余韻で終わる中編小説である。そして、全体で一つの長編になっている。

突然、一人の女性が菜食主義者になり、ついには自分を樹木と思い込んでいく話である。その女性の夫の視点で始まり、姉の夫の視点、姉の視点へと展開しながら事態は拡大していく。現代韓国の家族をめぐる話であり、物語の背景に韓流ドラマ世界の雰囲気をチラリと感じたりもする。もちろんエンタメではない。日常の深奥に潜んでいる非日常的な悲しみや美意識が浮かびあがってくる。現代的な小難しい思索や技巧を超えた強靭さを感じさせる小説である。

『菜食主義者』は、この世の生きにくさを表現した小説だと思う。小説家は炭鉱のカナリアにたとえられことがある。この小説は、21世紀世界がはらむ病理を予告・反映してるのかもしれない。

『菜食主義者』(ハン・ガン/きむ ふな訳/クオン)

ノーベル文学賞のニュースに接するまで、この作家の名も作品名も知らなかった。本書は13年前に「新しい韓国の文学」というシリーズの第1作目として翻訳出版されている。慧眼の士にはよく知られた作家だったようだ。

私の場合は典型的な付和雷同読書である。書店に平積みされた本書をパラパラとめくり、読みやすそうな小説だなと思い、発作的に購入した。韓国の小説家の作品を読むのは初めてだと思う。

確かに読みやすい。しかし、わかりやすくはない。読み始めると不可思議な作品世界に引き込まれ、一気に読了した。

この小説は「菜食主義者」「蒙古斑」「木の花火」という三作品から成る連作長編である。三編の話はつながっていて登場人物も共通だが、叙述の視点が変化する。それぞれが慄然たる余韻で終わる中編小説である。そして、全体で一つの長編になっている。

突然、一人の女性が菜食主義者になり、ついには自分を樹木と思い込んでいく話である。その女性の夫の視点で始まり、姉の夫の視点、姉の視点へと展開しながら事態は拡大していく。現代韓国の家族をめぐる話であり、物語の背景に韓流ドラマ世界の雰囲気をチラリと感じたりもする。もちろんエンタメではない。日常の深奥に潜んでいる非日常的な悲しみや美意識が浮かびあがってくる。現代的な小難しい思索や技巧を超えた強靭さを感じさせる小説である。

『菜食主義者』は、この世の生きにくさを表現した小説だと思う。小説家は炭鉱のカナリアにたとえられことがある。この小説は、21世紀世界がはらむ病理を予告・反映してるのかもしれない。

最近のコメント