『ロボット(R.U.R.)』を半世紀ぶりに再読した ― 2024年11月19日

今週末『ロボット』という芝居を観る予定だ。チャペックの有名作『RUR』の上演である。ロボットという言葉は、チェコ語のrobota(賦役)が語源で、1920年に発表されたこの作品から生まれた。

私は半世紀以上昔、この戯曲を『SFマガジン』で読んでいる。内容はほとんど失念している。ロボットの反乱の話だとの記憶はある。この作品が戯曲という珍しい形式だったことが強く印象に残っている。

観劇前に岩波文庫版を入手して再読した。

『ロボット(R.U.R.)』(チャペック/千野栄一訳/岩波文庫)

この文庫を読んだ後、念のために本棚の奥底の古いSFマガジンを探索した。処分した号も多いのだが『RUR』が載った1964年8月臨時増刊号(60年前だ)は残っていた。「名作古典」と紹介されている。深町真理子訳なので重訳かもしれない。岩波文庫版と突き合わせてみて、多少の食い違いに気づいた。SFマガジン版が簡略化されている箇所があり、その逆のケースもある。戯曲は上演のたびに変化することもある。いくつかの版があるのだと思う。

チャペックの元祖ロボットは機械人形ではなく合成人間である。その工場は薬品などを駆使する化学工場だ。昔読んだときは、フランケンシュタインに近いクラシックで古臭い設定だとの印象を受けた。だが、生命工学が発展しつつある現在では、合成人間製造の生化学工場の方が機機械工場より新しいと感じる。

この戯曲を読みながら、半世紀以上昔の初読のときの印象が少しよみがえってきた。私はロボットを労働者の寓意だととらえ、この作品は寓話SFだと思った。『RUR』が発表されたのはロシア革命の数年後だった。

今回の再読で、単純な寓話とは言えないと感じた。ロボットの反乱によって、ただ一人を除いてすべての人間が殺されてしまう。しかし、ロボットたちは自身の再生産の手段を知らず、ロボットも絶滅の危機を迎える。そしてラストシーンで、ロボットのアダムとイブが人間として再生すると予感させる。寓話というよりは神話である。

このやや不自然な設定の物語は、小説ではなく舞台でなければ表現しにくいだろうと思えた。観劇予定の『ロボット』のチラシには「2024年に生きる人々に向けて、シニカルかつ不条理なドラマとして転換し、現代の物語としてお届けします。」とある。百年前の戯曲をどう料理するのか楽しみである。

私は半世紀以上昔、この戯曲を『SFマガジン』で読んでいる。内容はほとんど失念している。ロボットの反乱の話だとの記憶はある。この作品が戯曲という珍しい形式だったことが強く印象に残っている。

観劇前に岩波文庫版を入手して再読した。

『ロボット(R.U.R.)』(チャペック/千野栄一訳/岩波文庫)

この文庫を読んだ後、念のために本棚の奥底の古いSFマガジンを探索した。処分した号も多いのだが『RUR』が載った1964年8月臨時増刊号(60年前だ)は残っていた。「名作古典」と紹介されている。深町真理子訳なので重訳かもしれない。岩波文庫版と突き合わせてみて、多少の食い違いに気づいた。SFマガジン版が簡略化されている箇所があり、その逆のケースもある。戯曲は上演のたびに変化することもある。いくつかの版があるのだと思う。

チャペックの元祖ロボットは機械人形ではなく合成人間である。その工場は薬品などを駆使する化学工場だ。昔読んだときは、フランケンシュタインに近いクラシックで古臭い設定だとの印象を受けた。だが、生命工学が発展しつつある現在では、合成人間製造の生化学工場の方が機機械工場より新しいと感じる。

この戯曲を読みながら、半世紀以上昔の初読のときの印象が少しよみがえってきた。私はロボットを労働者の寓意だととらえ、この作品は寓話SFだと思った。『RUR』が発表されたのはロシア革命の数年後だった。

今回の再読で、単純な寓話とは言えないと感じた。ロボットの反乱によって、ただ一人を除いてすべての人間が殺されてしまう。しかし、ロボットたちは自身の再生産の手段を知らず、ロボットも絶滅の危機を迎える。そしてラストシーンで、ロボットのアダムとイブが人間として再生すると予感させる。寓話というよりは神話である。

このやや不自然な設定の物語は、小説ではなく舞台でなければ表現しにくいだろうと思えた。観劇予定の『ロボット』のチラシには「2024年に生きる人々に向けて、シニカルかつ不条理なドラマとして転換し、現代の物語としてお届けします。」とある。百年前の戯曲をどう料理するのか楽しみである。

リアリズムの書『台湾有事と日本の危機』に暗然とする ― 2024年11月21日

台湾有事と言えば、中国の軍事侵攻を想像する。だが、諜報戦やサイバー攻撃などを駆使した非軍事的な作戦による「平和統一」という形の台湾併合があり得るらしい。そんなことを書いている本だと聞いて関心がわき、次の本を読んだ。

『台湾有事と日本の危機:習近平に「新型統一戦争」シナリオ』(峯村健司/PHP新書)

著者は1974年生まれの元朝日新聞記者。北京特派員、ワシントン特派員を経て編集委員になり、2022年に朝日新聞を退社。現在はキヤノングローバル研究所主任研究員だそうだ。

本書の刊行は今年(2024年)の2月、台湾で頼清徳が総統になった直後だ。それから9カ月、日本では総理が変わり、米国ではトランプが次期大統領に決まった。本書はトランプの復帰を想定した台湾有事のシナリオを提示している。

2023年11月、訪米した習近平は、バイデンとの会談の際に「米国は台湾を武装することをやめ、中国の平和的な統一を支持すべきだ」と警告したそうだ。「平和的統一」が何を意味するか理解できなかった米国は何も回答しなかった。

著者は、バイデンは次のように即答するべきだったと述べている。

「習主席、あなたのいう『平和的統一』とはどのような定義なのか。我が国は台湾に圧力をかけて強制的に『対話』に応じさせるようなことは断じて認めない」

著者が想定する「平和的統一」のシナリオとは、「臨検」という形式の事実上の海上封鎖、機雷敷設、サイバー攻撃などによる経済的・精神的圧力で台湾の人々の心を潰し、戦意を喪失させ、統一を受け入れざるを得ない状況に追い込んでいくことある。

台湾有事の際、中国が攻略すべき最重要ターゲットは日本だそうだ。米国の介入を阻止するには、米軍基地を抱える日本と米国の離間を図るのが重要課題となる。台湾有事は日本有事に直結するようだ。

そんな事態への対応策を知りたい。著者の提言は、簡単に言えば日本の軍事力・防衛力のリアルな強化である。有事を未然に防ぐにはそれしかない、と言っているようだ。

本書は情報分析に基づくリアリズムを説いている。正しく恐れなければならないのは確かだと思うが、リアリズムの索漠を感じた。

『台湾有事と日本の危機:習近平に「新型統一戦争」シナリオ』(峯村健司/PHP新書)

著者は1974年生まれの元朝日新聞記者。北京特派員、ワシントン特派員を経て編集委員になり、2022年に朝日新聞を退社。現在はキヤノングローバル研究所主任研究員だそうだ。

本書の刊行は今年(2024年)の2月、台湾で頼清徳が総統になった直後だ。それから9カ月、日本では総理が変わり、米国ではトランプが次期大統領に決まった。本書はトランプの復帰を想定した台湾有事のシナリオを提示している。

2023年11月、訪米した習近平は、バイデンとの会談の際に「米国は台湾を武装することをやめ、中国の平和的な統一を支持すべきだ」と警告したそうだ。「平和的統一」が何を意味するか理解できなかった米国は何も回答しなかった。

著者は、バイデンは次のように即答するべきだったと述べている。

「習主席、あなたのいう『平和的統一』とはどのような定義なのか。我が国は台湾に圧力をかけて強制的に『対話』に応じさせるようなことは断じて認めない」

著者が想定する「平和的統一」のシナリオとは、「臨検」という形式の事実上の海上封鎖、機雷敷設、サイバー攻撃などによる経済的・精神的圧力で台湾の人々の心を潰し、戦意を喪失させ、統一を受け入れざるを得ない状況に追い込んでいくことある。

台湾有事の際、中国が攻略すべき最重要ターゲットは日本だそうだ。米国の介入を阻止するには、米軍基地を抱える日本と米国の離間を図るのが重要課題となる。台湾有事は日本有事に直結するようだ。

そんな事態への対応策を知りたい。著者の提言は、簡単に言えば日本の軍事力・防衛力のリアルな強化である。有事を未然に防ぐにはそれしかない、と言っているようだ。

本書は情報分析に基づくリアリズムを説いている。正しく恐れなければならないのは確かだと思うが、リアリズムの索漠を感じた。

チャペックの『ロボット』の21世紀上演 ― 2024年11月24日

シアタートラムで世田谷パブリックシアター企画制作の『ロボット』(原作:カレル・チャペック、潤色・演出:ノゾエ征爾、出演:水田航生、朝夏まなと、渡辺いっけい、他)を観た。100年以上昔の1920年に書かれた芝居である。

私は観劇に先立って岩波文庫版の千野栄一訳を読み、60年前の『SFマガジン』に載った深町真理子訳にも目を通した。今回の上演は栗栖茜訳を潤色している。

ロボットという言葉がチャペックの『RUR』という作品に由来していると知ったのは、SFにはまった高校生の頃だ。当時の私にとって『RUR』は幻の作品だった。だから、『SFマガジン』(1964年8月臨時増刊号)に『RUR』が載ったときには驚喜して読み、この作品が戯曲なのに驚いた。そして、やはりクラシックな内容だなと感じた。あのとき、この作品を舞台で観る機会が訪れるとは夢にも思わなかった。半世紀以上昔のことだ。

今回の観劇では、あのクラシックな作品を21世紀に向けてどんな形で提示しているかに興味があった。

原作戯曲は序幕&三幕であり、「序幕と第二幕のあとで休憩」というこまかな指示まで入っている。今回の上演は休憩なしの2時間に圧縮していて、テンポがいい。笑えるシーンも織り込まれている。原作を大きく改変しているわけではないが、古臭い雰囲気は薄れている。シンプルで抽象的な舞台装置が現代的だ。だがやはり、人物造型や状況設定にクラシックなものを感じる。普遍的な作品と言い換えられるかもしれないが。

労働のために造ったロボットをより人間に近づけるように改造していくと、ロボットたちは人間に対して反乱を起こす。ロボットという言葉の誕生と同時に、ロボットのそんな側面が宿命づけられていたことに、あらためて感じ入った。

この舞台は、生き残った最後の人間がロボットのアダムとイブを世界に送る出すシーンで終わる。だが、今回の上演のラストシーンにはアダムやイブという言葉は出てこない。聖書にしばられた西欧文化的な見方の克服に見え、感心した。

だが、「愛は生命工学を凌駕する」「愛こそが再生への希望」といったやや陳腐なメッセージには少し鼻白んだ。別の終わり方のアイデアが私にあるわけではない。だが、もう一工夫ほしいと感じた。

カーテンコールになって、舞台装置が「最後の人間」の墓碑に組み換えられていくのには驚き、ナルホドと思った。再生するのは人間ではなくロボット(AI)なのだ。

私は観劇に先立って岩波文庫版の千野栄一訳を読み、60年前の『SFマガジン』に載った深町真理子訳にも目を通した。今回の上演は栗栖茜訳を潤色している。

ロボットという言葉がチャペックの『RUR』という作品に由来していると知ったのは、SFにはまった高校生の頃だ。当時の私にとって『RUR』は幻の作品だった。だから、『SFマガジン』(1964年8月臨時増刊号)に『RUR』が載ったときには驚喜して読み、この作品が戯曲なのに驚いた。そして、やはりクラシックな内容だなと感じた。あのとき、この作品を舞台で観る機会が訪れるとは夢にも思わなかった。半世紀以上昔のことだ。

今回の観劇では、あのクラシックな作品を21世紀に向けてどんな形で提示しているかに興味があった。

原作戯曲は序幕&三幕であり、「序幕と第二幕のあとで休憩」というこまかな指示まで入っている。今回の上演は休憩なしの2時間に圧縮していて、テンポがいい。笑えるシーンも織り込まれている。原作を大きく改変しているわけではないが、古臭い雰囲気は薄れている。シンプルで抽象的な舞台装置が現代的だ。だがやはり、人物造型や状況設定にクラシックなものを感じる。普遍的な作品と言い換えられるかもしれないが。

労働のために造ったロボットをより人間に近づけるように改造していくと、ロボットたちは人間に対して反乱を起こす。ロボットという言葉の誕生と同時に、ロボットのそんな側面が宿命づけられていたことに、あらためて感じ入った。

この舞台は、生き残った最後の人間がロボットのアダムとイブを世界に送る出すシーンで終わる。だが、今回の上演のラストシーンにはアダムやイブという言葉は出てこない。聖書にしばられた西欧文化的な見方の克服に見え、感心した。

だが、「愛は生命工学を凌駕する」「愛こそが再生への希望」といったやや陳腐なメッセージには少し鼻白んだ。別の終わり方のアイデアが私にあるわけではない。だが、もう一工夫ほしいと感じた。

カーテンコールになって、舞台装置が「最後の人間」の墓碑に組み換えられていくのには驚き、ナルホドと思った。再生するのは人間ではなくロボット(AI)なのだ。

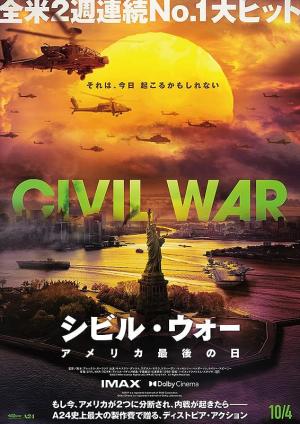

『シビル・ウォー』は米国の内戦を追う戦場カメラマンの話 ― 2024年11月28日

映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を那覇市のシネマパレットで観た。現代の米国が内戦に突入した世界を描いた架空の同時代戦争映画だ。

カリフォルニアとテキサスを中心とするWF(西部勢力)と政府軍の内戦状況のなか、女性戦場カメラマンら4人のジャーナリストが大統領インタビューというスクープのために車でワシントンDCを目指す話である。内戦で荒廃した世界のロードームービーの趣がある。

戦闘場面だけでなく無政府状態での私刑や大量虐殺が描かれていて、現代世界で内戦が勃発したときの悲惨さが伝わってくる。

内戦の原因などは語られていない。半世紀以上昔に筒井康隆氏が描いた『東海道戦争』の開戦理由は「東京が攻めてくるから」「大阪が攻めてくるから」だった。内戦とは防衛と攻撃がないまぜになりやすいのかもしれない。

この映画で面白いと思ったのは、内戦下にあって「あえて内戦を見ない」という態度をとる人や町が存在することだ。中立や無関心とは少し違うように思う。積極的に殻にこもるという生き方であり、そのためには殻が頑丈でなければならない。現代的な態度のひとつかもしれない。

映画を観ながら、戦場カメラマンとは不思議な仕事だとあらためて思った。大きな成果をあげた戦場カメラマンは多いし、戦場で命を落としたカメラマンも少なくない。戦場の実情を伝え、平和に資するのが彼らの使命だと思うが、過酷な仕事である。戦場カメラマンという仕事がなくなる世界になればいいはずだが、当分は無理だろう。戦場カメラマンがいなくなり、戦場だけが残る――そんな世界になると恐ろしい。

カリフォルニアとテキサスを中心とするWF(西部勢力)と政府軍の内戦状況のなか、女性戦場カメラマンら4人のジャーナリストが大統領インタビューというスクープのために車でワシントンDCを目指す話である。内戦で荒廃した世界のロードームービーの趣がある。

戦闘場面だけでなく無政府状態での私刑や大量虐殺が描かれていて、現代世界で内戦が勃発したときの悲惨さが伝わってくる。

内戦の原因などは語られていない。半世紀以上昔に筒井康隆氏が描いた『東海道戦争』の開戦理由は「東京が攻めてくるから」「大阪が攻めてくるから」だった。内戦とは防衛と攻撃がないまぜになりやすいのかもしれない。

この映画で面白いと思ったのは、内戦下にあって「あえて内戦を見ない」という態度をとる人や町が存在することだ。中立や無関心とは少し違うように思う。積極的に殻にこもるという生き方であり、そのためには殻が頑丈でなければならない。現代的な態度のひとつかもしれない。

映画を観ながら、戦場カメラマンとは不思議な仕事だとあらためて思った。大きな成果をあげた戦場カメラマンは多いし、戦場で命を落としたカメラマンも少なくない。戦場の実情を伝え、平和に資するのが彼らの使命だと思うが、過酷な仕事である。戦場カメラマンという仕事がなくなる世界になればいいはずだが、当分は無理だろう。戦場カメラマンがいなくなり、戦場だけが残る――そんな世界になると恐ろしい。

現代風にアレンジした組踊は思った以上に現代的だった ― 2024年11月30日

那覇文化芸術劇場なはーと小劇場で『花売の縁オン(ザ)ライン』(原作:組踊『花売の縁』、作・演出:兼島拓也、演出・振付:白神ももこ、出演:山内千草、大山瑠紗、井上あすか、北山結、垣花拓俊、安和学治)を観た。

組踊は歌舞伎に似た沖縄の歌舞劇である。何本かは観たが、その中に『花売の縁』はない。本公演のチラシには「組踊『花売の縁』を新たな視点で読み解いて現代演劇として再構築した」とある。未見の組踊ではあるが、それをどうアレンジしているのかに興味がわいた。

2時間の舞台は私の予想を超えた現代演劇だった。原作は、幕末の琉球王国で母と息子が、出稼ぎのため家を出たまま12年間音信不通の父(下級武士)を探す旅に出る話である。そんな大筋よりは、そこから派生したサブストーリーが奔放で、時代を超えた奇怪な劇世界を構築している。

音信不通の父はフランス人とイギリス人の宣教師を隔離・接待するという極秘の任務についていたのだ。そこには幕府の隠密も同居している。その接待所には電信機があり、怪しげな略語のモールス信号で世界と交信している。人物たちは実在しているのかバーチャルなのか、よくわからない。ナンセンス・コメディのようでもある。

ギャグやダジャレが飛び交う舞台に圧倒され、話の半ばまでは設定や状況を把握できず、頭が混乱した。だが、後半になってペリーが登場するあたりから面白くなった。

終盤、母子と父が再会し、三人が楽しく踊るシーンになる。父が躍りながら「夢ではなかろうか」と語ると、「夢だよ~」と息子が応答し、母子は消え去る。あっけに取られるシーンだ。

幕末を舞台にした芝居の役者が、遠い未来世界の観客に語りかけているように思わせるシーンも秀逸だ。賑やかで楽しく、そしてやや苦い舞台だった

組踊は歌舞伎に似た沖縄の歌舞劇である。何本かは観たが、その中に『花売の縁』はない。本公演のチラシには「組踊『花売の縁』を新たな視点で読み解いて現代演劇として再構築した」とある。未見の組踊ではあるが、それをどうアレンジしているのかに興味がわいた。

2時間の舞台は私の予想を超えた現代演劇だった。原作は、幕末の琉球王国で母と息子が、出稼ぎのため家を出たまま12年間音信不通の父(下級武士)を探す旅に出る話である。そんな大筋よりは、そこから派生したサブストーリーが奔放で、時代を超えた奇怪な劇世界を構築している。

音信不通の父はフランス人とイギリス人の宣教師を隔離・接待するという極秘の任務についていたのだ。そこには幕府の隠密も同居している。その接待所には電信機があり、怪しげな略語のモールス信号で世界と交信している。人物たちは実在しているのかバーチャルなのか、よくわからない。ナンセンス・コメディのようでもある。

ギャグやダジャレが飛び交う舞台に圧倒され、話の半ばまでは設定や状況を把握できず、頭が混乱した。だが、後半になってペリーが登場するあたりから面白くなった。

終盤、母子と父が再会し、三人が楽しく踊るシーンになる。父が躍りながら「夢ではなかろうか」と語ると、「夢だよ~」と息子が応答し、母子は消え去る。あっけに取られるシーンだ。

幕末を舞台にした芝居の役者が、遠い未来世界の観客に語りかけているように思わせるシーンも秀逸だ。賑やかで楽しく、そしてやや苦い舞台だった

最近のコメント