馬仲英への興味からヘディンの探検記を読んだ ― 2025年06月23日

胡桃沢耕史の小説『天山を越えて』に続いて彼のシルクロード紀行記2冊を読み、これらの本が言及している馬仲英という人物への興味がわいた。ウィキペディアの写真は馬賊の親分というよりは端整な青年将校のような姿だ。

ウィキペディアによれば、スウェーデン人探検家ヘディンは新疆での馬仲英の戦いに巻き込まれ、詳細な記録を残したそうだ。その本を古書で入手し、読了した。

『馬仲英の逃亡』(スヴェン・ヘディン/小野忍訳/中公文庫)

2002年の中公文庫だが、翻訳の原版は1938年と古い。日中戦争が始まった頃に翻訳された本である。

序言によれば、本書は1934年に実施した中央アジア探検の記録である。記録が多岐にわたるので「戦争」「道路」「湖水」という三つのテーマに分けた三部作とし、その第一部が本書『馬仲英の逃亡』である。第二部『シルク・ロード』、第三部『さまよえる湖』と続く。

1934年時点のヘディンは69歳、すでに高名な探検家・地理学者だった。本書の舞台・中央アジアは、20代の頃から四十数年に渡って何度も探検している。その探検記は漢語でも出版され、本書の探検において読者に出会ったりもしている。

この探検は南京の中央政府(蒋介石)の依頼により、中央アジアへの自動車道路設計の調査を目的にしている。乗用車1台、トラック4台を連ねた総勢15人の探検隊である。

隊長ヘディン以下、メンバーはスウェーデン人の医師、地形学者、中国人学者(測量・天文)、中国人技師(鉄道・道路)2名、スウェーデン宣教師の息子である機械部員2名、モンゴル人運転手2名、料理人、召使4名である。

車を連ねた探検隊はトルファン盆地北方をハミ→トルファン→カラ・シャール→コルラへと進んで行く。当時、この地帯は戦争状態だった。雑駁に言えば、南京政府のコントロールが及ばない半独立状態のなか、馬仲英と盛世才が覇権を争っていた。馬仲英に勢いがあったが、盛世才がソ連軍の支援を要請、ソ連軍の空爆によって馬仲英は劣勢になっていく。

そんな状況のなか、馬仲英支配下の地域に踏み込んだ探検隊は大変な目に遭う。臨場感あふれる面白い記録である。馬仲英は高名なヘディンを歓迎すると言って、探検隊に「護衛」をつけるが、結局、ヘディンは馬仲英との会見は果たせない。

ヘディンが伝聞で紹介する馬仲英像は複雑である。途方もなく勇敢で、前線で敵機の爆撃にも不適に身を晒す。人助けが好きで思いやりある人間的な側面と、占領地域の住民を殺戮する野蛮な面がある。不注意なほどにあけすけで、自分の計画を誰にでも話すが、彼が本当にしようと思っていることは本人以外誰も知らない――そんな人物だそうだ。

当時24歳、回教徒だった彼は、現代におけるティムールの後継者として中央アジアの回教世界を支配下におくことを目指していたとも言われる。

馬仲英の敗色が濃厚になった頃、探検隊は馬仲英軍の将軍から車両の提供を求められれる。ヘディンが拒否すると銃殺されそうになる。やむなく、馬仲英らの敗走のためのトラックと運転手を提供する。彼らが出発するとき、ヘディンは、運転手は殺されトラックも戻って来ないだろうと覚悟する。だが、意外にも、馬仲英らを送り届けた後、運転手とトラックは戻ってくる。

そんなわけで、探検隊のメンバーの一人(スウェーデン宣教師の息子である機械部員)は、馬仲英を車の助手席に乗せて運転し、親しく会話を交わすという経験をする。ヘディンがこの隊員に馬仲英の様子を尋ねたときの返答は次の通りだ。

「気持ちのいい男ですね。われわれはまるで学校友達みたいでしたよ。別れる時、あいつはこういいましたっけ、今までにこんな面白いことはなかったって。私もさようならをいうのがとても残念な気がしましたね。」

ヘディンは新疆地域で多様な「民族」の人々に出会う。中国人、東干、トルコ人、トルグート、モンゴル人、タタール人、キルギス人、ロシア人などだ。あらためて多民族の地域だと認識した。トルコ人とは現在ウイグル人と呼ばれている人だろう。古代の「ウイグル」の名称を人為的に復活させたのは1935年だそうだ。この探検の翌年である。

ウィキペディアによれば、スウェーデン人探検家ヘディンは新疆での馬仲英の戦いに巻き込まれ、詳細な記録を残したそうだ。その本を古書で入手し、読了した。

『馬仲英の逃亡』(スヴェン・ヘディン/小野忍訳/中公文庫)

2002年の中公文庫だが、翻訳の原版は1938年と古い。日中戦争が始まった頃に翻訳された本である。

序言によれば、本書は1934年に実施した中央アジア探検の記録である。記録が多岐にわたるので「戦争」「道路」「湖水」という三つのテーマに分けた三部作とし、その第一部が本書『馬仲英の逃亡』である。第二部『シルク・ロード』、第三部『さまよえる湖』と続く。

1934年時点のヘディンは69歳、すでに高名な探検家・地理学者だった。本書の舞台・中央アジアは、20代の頃から四十数年に渡って何度も探検している。その探検記は漢語でも出版され、本書の探検において読者に出会ったりもしている。

この探検は南京の中央政府(蒋介石)の依頼により、中央アジアへの自動車道路設計の調査を目的にしている。乗用車1台、トラック4台を連ねた総勢15人の探検隊である。

隊長ヘディン以下、メンバーはスウェーデン人の医師、地形学者、中国人学者(測量・天文)、中国人技師(鉄道・道路)2名、スウェーデン宣教師の息子である機械部員2名、モンゴル人運転手2名、料理人、召使4名である。

車を連ねた探検隊はトルファン盆地北方をハミ→トルファン→カラ・シャール→コルラへと進んで行く。当時、この地帯は戦争状態だった。雑駁に言えば、南京政府のコントロールが及ばない半独立状態のなか、馬仲英と盛世才が覇権を争っていた。馬仲英に勢いがあったが、盛世才がソ連軍の支援を要請、ソ連軍の空爆によって馬仲英は劣勢になっていく。

そんな状況のなか、馬仲英支配下の地域に踏み込んだ探検隊は大変な目に遭う。臨場感あふれる面白い記録である。馬仲英は高名なヘディンを歓迎すると言って、探検隊に「護衛」をつけるが、結局、ヘディンは馬仲英との会見は果たせない。

ヘディンが伝聞で紹介する馬仲英像は複雑である。途方もなく勇敢で、前線で敵機の爆撃にも不適に身を晒す。人助けが好きで思いやりある人間的な側面と、占領地域の住民を殺戮する野蛮な面がある。不注意なほどにあけすけで、自分の計画を誰にでも話すが、彼が本当にしようと思っていることは本人以外誰も知らない――そんな人物だそうだ。

当時24歳、回教徒だった彼は、現代におけるティムールの後継者として中央アジアの回教世界を支配下におくことを目指していたとも言われる。

馬仲英の敗色が濃厚になった頃、探検隊は馬仲英軍の将軍から車両の提供を求められれる。ヘディンが拒否すると銃殺されそうになる。やむなく、馬仲英らの敗走のためのトラックと運転手を提供する。彼らが出発するとき、ヘディンは、運転手は殺されトラックも戻って来ないだろうと覚悟する。だが、意外にも、馬仲英らを送り届けた後、運転手とトラックは戻ってくる。

そんなわけで、探検隊のメンバーの一人(スウェーデン宣教師の息子である機械部員)は、馬仲英を車の助手席に乗せて運転し、親しく会話を交わすという経験をする。ヘディンがこの隊員に馬仲英の様子を尋ねたときの返答は次の通りだ。

「気持ちのいい男ですね。われわれはまるで学校友達みたいでしたよ。別れる時、あいつはこういいましたっけ、今までにこんな面白いことはなかったって。私もさようならをいうのがとても残念な気がしましたね。」

ヘディンは新疆地域で多様な「民族」の人々に出会う。中国人、東干、トルコ人、トルグート、モンゴル人、タタール人、キルギス人、ロシア人などだ。あらためて多民族の地域だと認識した。トルコ人とは現在ウイグル人と呼ばれている人だろう。古代の「ウイグル」の名称を人為的に復活させたのは1935年だそうだ。この探検の翌年である。

『謎の引っ越し少女』は唐十郎の初期モチーフ満載だった ― 2025年06月19日

近日中に新宿梁山泊公演『愛の乞食』『アリババ』を観る予定である。唐十郎の初期作品の連続上演である。観劇前に戯曲を読み返そうと思い、『アリババ』を収録している『謎の引っ越し少女』を繙いた。戯曲再読を機に、この古い本を頭から読み返し、唐十郎の妄想迷宮にあてられて頭がクラクラした。

『謎の引っ越し少女』(唐十郎/學藝書林/1970.6)

初期戯曲3編の他に小説、エッセイ、鈴木志郎康との対談などを収録している。唐十郎30歳、4冊目の著作である。それ以前の著作は以下の通りだ。

『腰巻お仙』(現代思潮社/1968.5/戯曲&特権的肉体論)

『ジョン・シルバー』(天声出版/1969.2/戯曲3編&絵巻巷談)

『少女仮面 唐十郎作品集』(學藝書林/1970.3/戯曲3編)

いずれも私が学生時代にリアルタイムで読んできた本なのでなつかしい。學藝書林も天声出版もいい本を出していたが消えてしまった。

本書は唐十郎の処女戯曲『24時53分“塔の下”行は竹早町の駄菓子屋の前で待っている』を収録している。後の唐作品の要素をいくつも胚胎した戯曲である。だが、かなり陰鬱なのがいかにも処女作だ。

小説3編(「銀やんま」「ファンタジー ガラスのヴァギナ」「愛のハンコ屋」)とエッセイ6編(少女論、謎の引っ越し少女、他)を続けて読むと、それぞれの作品が混ざり合ってひとつの唐十郎迷宮に感じられる。エッセイは限りなくフィクションに近い。そもそも、「小説」「エッセイ」としたのは、目次の配置や内容から読み手の私が勝手にそう思っただけで、明に表記されているわけでない。書き手は、はなからそんな区別にとらわれてないかもしれない。

エッセイと思われる文章を論旨を辿りながら読み解こうとすると、論理の飛躍と奔放なイメージの炸裂に頭がついて行けなくなる。小説や戯曲を読む気分に切り替えねばならない。つくづく、唐十郎は詐術師だと思うのだが、直観的に事象の本質を抉っていると感じられる箇所もあって、あなどれない。

戦後東京下町の唐十郎の原風景に、古賀さと子、バシュラール、沖縄、ドストエフスキイ、中原中也、夢野久作、ルイス・キャロル、エーリッヒ・フロム、エミリー・ブロンテ、ジャンヌ・ダルク、つげ義春などなどが乱入して、あやうい伽藍を紡ぎ出す――そんな一巻である。

ひさかたぶりに本書を読み返し、唐十郎の初期作品のモチーフ満載だと確認できた。

『謎の引っ越し少女』(唐十郎/學藝書林/1970.6)

初期戯曲3編の他に小説、エッセイ、鈴木志郎康との対談などを収録している。唐十郎30歳、4冊目の著作である。それ以前の著作は以下の通りだ。

『腰巻お仙』(現代思潮社/1968.5/戯曲&特権的肉体論)

『ジョン・シルバー』(天声出版/1969.2/戯曲3編&絵巻巷談)

『少女仮面 唐十郎作品集』(學藝書林/1970.3/戯曲3編)

いずれも私が学生時代にリアルタイムで読んできた本なのでなつかしい。學藝書林も天声出版もいい本を出していたが消えてしまった。

本書は唐十郎の処女戯曲『24時53分“塔の下”行は竹早町の駄菓子屋の前で待っている』を収録している。後の唐作品の要素をいくつも胚胎した戯曲である。だが、かなり陰鬱なのがいかにも処女作だ。

小説3編(「銀やんま」「ファンタジー ガラスのヴァギナ」「愛のハンコ屋」)とエッセイ6編(少女論、謎の引っ越し少女、他)を続けて読むと、それぞれの作品が混ざり合ってひとつの唐十郎迷宮に感じられる。エッセイは限りなくフィクションに近い。そもそも、「小説」「エッセイ」としたのは、目次の配置や内容から読み手の私が勝手にそう思っただけで、明に表記されているわけでない。書き手は、はなからそんな区別にとらわれてないかもしれない。

エッセイと思われる文章を論旨を辿りながら読み解こうとすると、論理の飛躍と奔放なイメージの炸裂に頭がついて行けなくなる。小説や戯曲を読む気分に切り替えねばならない。つくづく、唐十郎は詐術師だと思うのだが、直観的に事象の本質を抉っていると感じられる箇所もあって、あなどれない。

戦後東京下町の唐十郎の原風景に、古賀さと子、バシュラール、沖縄、ドストエフスキイ、中原中也、夢野久作、ルイス・キャロル、エーリッヒ・フロム、エミリー・ブロンテ、ジャンヌ・ダルク、つげ義春などなどが乱入して、あやうい伽藍を紡ぎ出す――そんな一巻である。

ひさかたぶりに本書を読み返し、唐十郎の初期作品のモチーフ満載だと確認できた。

小説に続いて胡桃沢耕史のシルクロード紀行記を読んだ ― 2025年06月12日

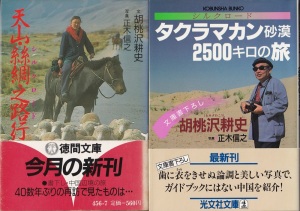

ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠を舞台にした胡桃沢耕史(清水正二郎)の小説『天山を越えて』と『肉の砂漠』に続けて、彼のシルクロード紀行記2冊を読んだ。

『天山・絲綢之路(シルクロード)行』(胡桃沢耕史、写真:正木信之/徳間文庫/1987.7)

『タクラマカン砂漠2500キロの旅』(胡桃沢耕史、写真:正木信之/光文社文庫/1989.6)

どちらもカラー写真をふんだんに載せた文庫オリジナルの紀行記である。

NHKの『シルクロード』が放映された1980年代初頭、一般の人がシルクロード地域を旅行するのは難しかった。しかし、中国は次第に限られた場所で観光客を受け入れるようになる。そんなシルクロード観光初期、胡桃沢耕史はシルクロードを踏破しようと考える。ある程度の人数がまとまらなければ受け入れてもらえないので、知人を集めたツアーを計画する。一度でシルクロードを踏破するのは無理である。何回かにわけた約2週間ずつの踏破計画を組む。その1回目と2回目の記録がこの2冊である。

1回目の参加者は15名。出発は1986年9月。旅程は、北京→西安→蘭州→酒泉→敦煌→トルファン→ウルムチである。酒泉までは飛行機を乗り継ぎ、その先はゴビ砂漠を車で行く。酒泉付近には万里の長城の終点・嘉峪関がある。

2回目の参加者は24名。出発は1988年9月。当初、ウルムチからカシュガルへのコースを予定していた。出発直前になってホータンが「解放都市」になり観光可能になるとの知らせがあり、当初とは逆回りに変更する。ホータンまで飛行機、その先はタクラマカン砂漠の外縁を車で時計回りに、ホータン→カシュガル→アクス→クチャ→ウルムチと巡る。

2年を経た2回のシルクロード紀行記を続けて読むと、ひとつの一連の旅を追体験した気分になる。私はこの地域に行ったことはないが、観光客を受け入れ始めたばかりの頃の中国の状況がいろいろわかって面白い。トイレ事情などもタイヘンだ。現在の敦煌は観光地化していて興ざめだと聞いたことがあるが、著者は40年近く前の敦煌を、すでに観光地化していると述べている。

この2冊で、著者は若い頃の自身のシルクロード体験を断片的に語っている。終戦2年前の1943年、18歳だった著者は蒙古人になりきって、パオトウ(包頭)経由で嘉峪関まで歩いたそうだ(千数百キロメートル)。また、ウルムチから天山の山中の天池へ徒歩往復8日で行ったとも語っている。旅の目的は軍事に関わるとしてボヤかしているが、盛世才に関連していると匂わしている。

1回目も2回目も、紀行の最終場面は天山の山中の天池である。そこは1943年に18歳の著者が訪れた場所であり、『天山を越えて』のラストシーンの場所でもある。著者によれば、18歳でこの地に来たとき、40年近く後に『天山を越えて』となる物語の大体の構想を得ていたそうだ。

著者はシルクロードの旅の目的を「ぼくが書いた『天山を越えて』という小説の後をなぞることにあった」と述べている。あの小説には、執筆時点では著者が訪れていないカシュガルやホータンなども登場する。著者にとっての2回の紀行は、自身の遠い記憶をなぞるとともに、自身が想像した情景ををなぞる旅でもあった。

この2冊の紀行記のどちらにも馬仲英への言及があるのも興味深い。著者にとっては砂漠の英雄だったのかもしれない。

『天山・絲綢之路(シルクロード)行』(胡桃沢耕史、写真:正木信之/徳間文庫/1987.7)

『タクラマカン砂漠2500キロの旅』(胡桃沢耕史、写真:正木信之/光文社文庫/1989.6)

どちらもカラー写真をふんだんに載せた文庫オリジナルの紀行記である。

NHKの『シルクロード』が放映された1980年代初頭、一般の人がシルクロード地域を旅行するのは難しかった。しかし、中国は次第に限られた場所で観光客を受け入れるようになる。そんなシルクロード観光初期、胡桃沢耕史はシルクロードを踏破しようと考える。ある程度の人数がまとまらなければ受け入れてもらえないので、知人を集めたツアーを計画する。一度でシルクロードを踏破するのは無理である。何回かにわけた約2週間ずつの踏破計画を組む。その1回目と2回目の記録がこの2冊である。

1回目の参加者は15名。出発は1986年9月。旅程は、北京→西安→蘭州→酒泉→敦煌→トルファン→ウルムチである。酒泉までは飛行機を乗り継ぎ、その先はゴビ砂漠を車で行く。酒泉付近には万里の長城の終点・嘉峪関がある。

2回目の参加者は24名。出発は1988年9月。当初、ウルムチからカシュガルへのコースを予定していた。出発直前になってホータンが「解放都市」になり観光可能になるとの知らせがあり、当初とは逆回りに変更する。ホータンまで飛行機、その先はタクラマカン砂漠の外縁を車で時計回りに、ホータン→カシュガル→アクス→クチャ→ウルムチと巡る。

2年を経た2回のシルクロード紀行記を続けて読むと、ひとつの一連の旅を追体験した気分になる。私はこの地域に行ったことはないが、観光客を受け入れ始めたばかりの頃の中国の状況がいろいろわかって面白い。トイレ事情などもタイヘンだ。現在の敦煌は観光地化していて興ざめだと聞いたことがあるが、著者は40年近く前の敦煌を、すでに観光地化していると述べている。

この2冊で、著者は若い頃の自身のシルクロード体験を断片的に語っている。終戦2年前の1943年、18歳だった著者は蒙古人になりきって、パオトウ(包頭)経由で嘉峪関まで歩いたそうだ(千数百キロメートル)。また、ウルムチから天山の山中の天池へ徒歩往復8日で行ったとも語っている。旅の目的は軍事に関わるとしてボヤかしているが、盛世才に関連していると匂わしている。

1回目も2回目も、紀行の最終場面は天山の山中の天池である。そこは1943年に18歳の著者が訪れた場所であり、『天山を越えて』のラストシーンの場所でもある。著者によれば、18歳でこの地に来たとき、40年近く後に『天山を越えて』となる物語の大体の構想を得ていたそうだ。

著者はシルクロードの旅の目的を「ぼくが書いた『天山を越えて』という小説の後をなぞることにあった」と述べている。あの小説には、執筆時点では著者が訪れていないカシュガルやホータンなども登場する。著者にとっての2回の紀行は、自身の遠い記憶をなぞるとともに、自身が想像した情景ををなぞる旅でもあった。

この2冊の紀行記のどちらにも馬仲英への言及があるのも興味深い。著者にとっては砂漠の英雄だったのかもしれない。

67年前の清水正二郎作品を読んだ ― 2025年06月09日

胡桃沢耕史の『天山を越えて』を再読したのを機に、数年前にネット古書店で入手した清水正二郎の次の小説を読んだ。

『肉の砂漠』(清水正二郎/日本週報社/1958.4.25発行、1958.6.1 7版)

半世紀以上昔の私が高校生の頃、古本屋の棚の片隅には清水正二郎のエッチな本が並んでいた。高校生には手を伸ばし難いタイトルの本ばかりだが、男子生徒の間で回し読みしたこともある。その後、清水正二郎は胡桃沢耕史に改名して直木賞作家になる。

67年前の古書を購入したのは、胡桃沢耕史名義でもおかしくない小説との評判を聞いたからである。入手してぱらぱらめくり、そのまま未読棚に積んでいた。

清水正二郎名義の本を繙くと何となくドキドキするが、本書はポルノではない。巻頭に「清水君について」と題する海音寺潮五郎の序跋がある。そこに描かれた著者の姿に驚いた。肉ばかりを食べて野菜を食べない人だそうだ。肉がなければラードを実にうまそうに食べるので「ラードさん」と呼ばれると紹介している。

本書はそんな「肉食獣」作家の体験をもとにした記録風の小説である。著者を思わせる「私」の手記の体裁になっている。冒頭の章題は「肉しか食べぬ子」だ。主人公は野菜類を口に入れると痙攣して吐き出すという体質で、肉しか食べない。5歳にして日本の食事を呪い、日本では生きていけないと悟り、蒙古に行って蒙古人になりたいと思う。蒙古人は肉しか食べないと知ったからである。

海音寺潮五郎の序跋があるので、この設定は実話だろうと思った。主人公は蒙古語を独習し、中央アジアの情報を収集し、大学の予科に進んだ17歳のとき、日本を脱出して蒙古に向かう。まず満州に渡り、中国へ密入国し、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠を彷徨い、チベットに近い青海湖までにも足を伸ばす。タシケントで終戦を迎えたとき20歳になっていた。約3年間の放浪生活では蒙古人やキルギス人としてふるまっていたが、最終的に日本人とバレて捕虜収容所送りになる。

本書のエピグラフは「蒙古放浪歌」の一節「星の示せるむきだに行かば やがて越えなん蒙古の砂漠」である。だが、主人公に「胸に秘めたる大願」はなく、肉を食べて暮らしたいとの思いがあるだけだ。そこが面白い。砂漠のオアシス都市を巡りながら、居心地のいい都市では「このままここで暮らそう」と思ったりもする。だが、さまざまな事情で彷徨い続けることになる。

放浪生活を記録した体験談に見えるが、かなりフィクションが入っていると思う。取材に基づいているとしても大半がフィクションだろう。

タイトルにある「肉」は一義的には食べる肉であり、肉欲の意も秘めている。主人公は自身の性豪ぶりをやや遠慮気味に開陳し、日本と肉食中心のモンゴルでは基準が違うと語っている。次のような記述もある。

「ここの人々が、もし誰かからカサノヴァの物語を聞かされても、あまりに当たり前すぎて、どこが面白いのか、理解に苦しむに違いない。」

驚いたことに、この小説には二十数年後に発表する『天山を越えて』のモチーフがすでに盛り込まれている。盛世才、楊増進、金樹仁、馬仲英などの実在の人物への言及があり、設定は異なるが由利という同じ名の日本人女性も登場する。

砂漠の光景は、異民族に嫁いだ劉細君(烏孫公主)や王昭君の物語にマッチする。著者は、そんな遠い昔の物語を現代に甦らせたいと思い、構想を温めていたのかもしれない。

この小説は東トルキスタン(新疆ウイグル自治区)の独立というテーマも秘めていて興味深い。

『肉の砂漠』(清水正二郎/日本週報社/1958.4.25発行、1958.6.1 7版)

半世紀以上昔の私が高校生の頃、古本屋の棚の片隅には清水正二郎のエッチな本が並んでいた。高校生には手を伸ばし難いタイトルの本ばかりだが、男子生徒の間で回し読みしたこともある。その後、清水正二郎は胡桃沢耕史に改名して直木賞作家になる。

67年前の古書を購入したのは、胡桃沢耕史名義でもおかしくない小説との評判を聞いたからである。入手してぱらぱらめくり、そのまま未読棚に積んでいた。

清水正二郎名義の本を繙くと何となくドキドキするが、本書はポルノではない。巻頭に「清水君について」と題する海音寺潮五郎の序跋がある。そこに描かれた著者の姿に驚いた。肉ばかりを食べて野菜を食べない人だそうだ。肉がなければラードを実にうまそうに食べるので「ラードさん」と呼ばれると紹介している。

本書はそんな「肉食獣」作家の体験をもとにした記録風の小説である。著者を思わせる「私」の手記の体裁になっている。冒頭の章題は「肉しか食べぬ子」だ。主人公は野菜類を口に入れると痙攣して吐き出すという体質で、肉しか食べない。5歳にして日本の食事を呪い、日本では生きていけないと悟り、蒙古に行って蒙古人になりたいと思う。蒙古人は肉しか食べないと知ったからである。

海音寺潮五郎の序跋があるので、この設定は実話だろうと思った。主人公は蒙古語を独習し、中央アジアの情報を収集し、大学の予科に進んだ17歳のとき、日本を脱出して蒙古に向かう。まず満州に渡り、中国へ密入国し、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠を彷徨い、チベットに近い青海湖までにも足を伸ばす。タシケントで終戦を迎えたとき20歳になっていた。約3年間の放浪生活では蒙古人やキルギス人としてふるまっていたが、最終的に日本人とバレて捕虜収容所送りになる。

本書のエピグラフは「蒙古放浪歌」の一節「星の示せるむきだに行かば やがて越えなん蒙古の砂漠」である。だが、主人公に「胸に秘めたる大願」はなく、肉を食べて暮らしたいとの思いがあるだけだ。そこが面白い。砂漠のオアシス都市を巡りながら、居心地のいい都市では「このままここで暮らそう」と思ったりもする。だが、さまざまな事情で彷徨い続けることになる。

放浪生活を記録した体験談に見えるが、かなりフィクションが入っていると思う。取材に基づいているとしても大半がフィクションだろう。

タイトルにある「肉」は一義的には食べる肉であり、肉欲の意も秘めている。主人公は自身の性豪ぶりをやや遠慮気味に開陳し、日本と肉食中心のモンゴルでは基準が違うと語っている。次のような記述もある。

「ここの人々が、もし誰かからカサノヴァの物語を聞かされても、あまりに当たり前すぎて、どこが面白いのか、理解に苦しむに違いない。」

驚いたことに、この小説には二十数年後に発表する『天山を越えて』のモチーフがすでに盛り込まれている。盛世才、楊増進、金樹仁、馬仲英などの実在の人物への言及があり、設定は異なるが由利という同じ名の日本人女性も登場する。

砂漠の光景は、異民族に嫁いだ劉細君(烏孫公主)や王昭君の物語にマッチする。著者は、そんな遠い昔の物語を現代に甦らせたいと思い、構想を温めていたのかもしれない。

この小説は東トルキスタン(新疆ウイグル自治区)の独立というテーマも秘めていて興味深い。

地名や人名を確認しながら『天山を越えて』を再読した ― 2025年06月07日

胡桃沢耕史の『黒パン俘虜記』を読み、42年前に読んだ『天山を越えて』を読み返したくなった。大筋がぼんやり残っているが詳細は忘れている。彼方のシルクロード世界が舞台の面白い小説だったとの印象は鮮明だ。

『天山を越えて』(胡桃沢耕史/徳間書店)

42年前に購入した単行本のオビには「胡桃沢耕史さん、直木賞受賞、おめでとう!」の文字が躍っている。『天山を越えて』は1982年下期の直木賞候補作だが受賞を逃し、半年後に『黒パン俘虜記』が受賞(1983年上期)する。私が読んだ『天山を越えて』は直木賞受賞後の増刷版である。

この小説を読んだとき、こんな面白い小説がなぜ直木賞を取れなかったのだろうと思った。今回読み返して、直木賞を逃した理由がわかる気もした。舞台設定は抜群に面白いが、話の展開にご都合主義的な偶然も多く、やや粗雑にも思える。でも、読ませる迫力がある。

1981年(現在)、古びた都営住宅に住む元・仕立て職人の71歳の老人(衛藤)が失踪する。家族宛てに「急用があって、烏魯木斉(ウルムチ)へ行く」との不思議なメモを残していた。そこから物語が始まる。

衛藤は満州事変後の1933年(昭和8年)から約5年間、特殊な任務で中国奥地(西域)の砂漠地帯を彷徨う体験をしていた。その任務とは、ある軍閥の将軍に嫁ぐ日本人女性の護衛である。その将軍は東干(トンガン)と呼ばれる回教徒の少数民族を率いていた。国民党への対抗勢力伸長のために軍部が画策した政略結婚である。さほど能力もない衛藤が護衛に選ばれたのは、髭面の風貌に威圧感があると思われたからである。花嫁を届ける砂漠の旅は予期せぬ事態によって困難を極める。

この小説の大半は1930年代の西域が舞台だが、外枠は現在(1981年)であり、1960年頃の話も挿入される。スケールの大きい冒険小説である。

この小説を最初に読んだとき私は34歳だったが、いまは76歳だ。老人扱いされている71歳の主人公の年齢も超えてしまった。

烏魯木斉(ウルムチ)という地名はこの小説で初めて知ったと思う。当時は地理や歴史の知識も乏しく関心もなかった。未知の地名や人名は読み飛ばしていた。その後、西域やシルクロードへの関心が高まり、多少の本も読んできた。再読の際には、未知の地名は地図で場所を確認しながら読んだ。登場する人名も、実在の人物か架空の人物かが気になる。

林銑十郎大将をモデルにした森鉄十郎大将などが登場するが、盛世才、楊増進、金樹仁など実在の人物も何人か出てくる。日本女性の政略結婚の相手である馬仲英も実在する。花嫁の件はフィクションだろう。以前に読んだ『新疆ウイグル自治区』に馬仲英は少しだけ出てきた。

小説の冒頭、71歳の衛藤が子や孫からプレゼントされたヴィデオでNHKの『シルクロード』をくり返し観る場面がある。あの番組は1980年から1981年にかけての放映だ。『天山を越えて』は番組放映と同時代の小説なのだ。当時、私はあの番組を観ていない。それから40年近く経って、2020に放映された再放送を観た。

42年前の私は、シルクロードや西域について何も知らないままに、この小説を楽しんでいたのかと、やや憮然たる気分になった。42年経って、小説の読み方が少し変わったかもしれない。

『天山を越えて』(胡桃沢耕史/徳間書店)

42年前に購入した単行本のオビには「胡桃沢耕史さん、直木賞受賞、おめでとう!」の文字が躍っている。『天山を越えて』は1982年下期の直木賞候補作だが受賞を逃し、半年後に『黒パン俘虜記』が受賞(1983年上期)する。私が読んだ『天山を越えて』は直木賞受賞後の増刷版である。

この小説を読んだとき、こんな面白い小説がなぜ直木賞を取れなかったのだろうと思った。今回読み返して、直木賞を逃した理由がわかる気もした。舞台設定は抜群に面白いが、話の展開にご都合主義的な偶然も多く、やや粗雑にも思える。でも、読ませる迫力がある。

1981年(現在)、古びた都営住宅に住む元・仕立て職人の71歳の老人(衛藤)が失踪する。家族宛てに「急用があって、烏魯木斉(ウルムチ)へ行く」との不思議なメモを残していた。そこから物語が始まる。

衛藤は満州事変後の1933年(昭和8年)から約5年間、特殊な任務で中国奥地(西域)の砂漠地帯を彷徨う体験をしていた。その任務とは、ある軍閥の将軍に嫁ぐ日本人女性の護衛である。その将軍は東干(トンガン)と呼ばれる回教徒の少数民族を率いていた。国民党への対抗勢力伸長のために軍部が画策した政略結婚である。さほど能力もない衛藤が護衛に選ばれたのは、髭面の風貌に威圧感があると思われたからである。花嫁を届ける砂漠の旅は予期せぬ事態によって困難を極める。

この小説の大半は1930年代の西域が舞台だが、外枠は現在(1981年)であり、1960年頃の話も挿入される。スケールの大きい冒険小説である。

この小説を最初に読んだとき私は34歳だったが、いまは76歳だ。老人扱いされている71歳の主人公の年齢も超えてしまった。

烏魯木斉(ウルムチ)という地名はこの小説で初めて知ったと思う。当時は地理や歴史の知識も乏しく関心もなかった。未知の地名や人名は読み飛ばしていた。その後、西域やシルクロードへの関心が高まり、多少の本も読んできた。再読の際には、未知の地名は地図で場所を確認しながら読んだ。登場する人名も、実在の人物か架空の人物かが気になる。

林銑十郎大将をモデルにした森鉄十郎大将などが登場するが、盛世才、楊増進、金樹仁など実在の人物も何人か出てくる。日本女性の政略結婚の相手である馬仲英も実在する。花嫁の件はフィクションだろう。以前に読んだ『新疆ウイグル自治区』に馬仲英は少しだけ出てきた。

小説の冒頭、71歳の衛藤が子や孫からプレゼントされたヴィデオでNHKの『シルクロード』をくり返し観る場面がある。あの番組は1980年から1981年にかけての放映だ。『天山を越えて』は番組放映と同時代の小説なのだ。当時、私はあの番組を観ていない。それから40年近く経って、2020に放映された再放送を観た。

42年前の私は、シルクロードや西域について何も知らないままに、この小説を楽しんでいたのかと、やや憮然たる気分になった。42年経って、小説の読み方が少し変わったかもしれない。

40年以上前の直木賞受賞作を読んだ ― 2025年06月05日

1983年の直木賞受賞作『黒パン俘虜記』を古書で入手して読んだ。

『黒パン俘虜記』(胡桃沢耕史/文春文庫)

なぜ、40年以上昔の受賞作を読む気になったか、理由はいくつかある。いま、モンゴルが小マイブームで、この小説の舞台がモンゴルだと知って食指が動いた。この小説が「暁に祈る事件」を扱っていると知ったのが最大の理由だ。天皇皇后が来月(2025年7月)モンゴルを公式訪問し、抑留中に死亡した日本人の慰霊碑も訪れると報じられのも、この小説への関心を後押しした。

ポルノ小説で名を馳せた清水正二郎がペンネームを胡桃沢耕史に変えて発表した『黒パン俘虜記』が直木賞を受賞した40数年前のことはよく憶えている。あのシミショーが、と驚いた。本人が「前回受賞を逃した『天山を越えて』で受賞したかった」と語っているのを知り、本屋の店頭に積まれた『天山を越えて』を買って読み、その面白さに引き込まれ、圧倒された。そして、体験談っぽい『黒パン俘虜記』は陰気臭さそうなのでスルーした。

40数年の歳月を経て読んだ『黒パン俘虜記』は面白かった。作者は戦時中の学生時代に満州に渡り、現地招集で兵役になり、終戦にともなってモンゴルの収容所に抑留され、苛酷な収容所生活を送った。その体験がベースになった本書は、体験談とフィクションの境界が判然としない小説である。

この話は純粋にノンフィクションで書くべきだと思った。だが、ノンフクションでは直木賞の対象にならない。フィクションにするなら、全体的な体験記ではなく話題を絞って掘り下げた方が興味深い物語になったかもしれない。

私が「暁に祈る事件」を知ったのは子供の頃だ。シベリアの収容所で日本人の隊長が作業ノルマが達成できない収容者を極寒の屋外に朝まで縛りつけ、被害者は暁に祈る姿で死んでいったという私刑の話である。恐ろしい話に心寒くなった。新聞記事受け売りの母のおしゃべりを聞いただけで詳細を知らないまま月日が経った。

この小説によって「暁に祈る事件」の場所がモンゴルのウランバートル周辺の収容所だと知った。あのあたりもシベリアと言うのだろうか。小説には「吉村隊長」が実名で登場する。

ウィキペディアで胡桃沢耕史を検索すると「1949年に抑留体験をもとにした記録文学小説『国境物語』を本名・清水正二郎で発表、「暁に祈る事件」が明るみに出る端緒を作った。」とある。作者にとって、この事件の告発は大きなテーマだったようだ。なぜ、ノンフィクションではなく小説にしたのだろうか、との思いが残る。

『黒パン俘虜記』の後段では、日本に帰還する抑留者たちにスターリンの偉大さを叩きもうと「赤化」教育を施すソ連側の姿を描いている。コミカルとも言えるシーンだが、1983年の小説だからパンチが弱い。終戦直後、あるいはスターリン批判(1956年)後でもソ連の存在感がまだ重かった1960年代初頭頃、この小説が発表されていればインパクトがあったのではと思った。

『黒パン俘虜記』(胡桃沢耕史/文春文庫)

なぜ、40年以上昔の受賞作を読む気になったか、理由はいくつかある。いま、モンゴルが小マイブームで、この小説の舞台がモンゴルだと知って食指が動いた。この小説が「暁に祈る事件」を扱っていると知ったのが最大の理由だ。天皇皇后が来月(2025年7月)モンゴルを公式訪問し、抑留中に死亡した日本人の慰霊碑も訪れると報じられのも、この小説への関心を後押しした。

ポルノ小説で名を馳せた清水正二郎がペンネームを胡桃沢耕史に変えて発表した『黒パン俘虜記』が直木賞を受賞した40数年前のことはよく憶えている。あのシミショーが、と驚いた。本人が「前回受賞を逃した『天山を越えて』で受賞したかった」と語っているのを知り、本屋の店頭に積まれた『天山を越えて』を買って読み、その面白さに引き込まれ、圧倒された。そして、体験談っぽい『黒パン俘虜記』は陰気臭さそうなのでスルーした。

40数年の歳月を経て読んだ『黒パン俘虜記』は面白かった。作者は戦時中の学生時代に満州に渡り、現地招集で兵役になり、終戦にともなってモンゴルの収容所に抑留され、苛酷な収容所生活を送った。その体験がベースになった本書は、体験談とフィクションの境界が判然としない小説である。

この話は純粋にノンフィクションで書くべきだと思った。だが、ノンフクションでは直木賞の対象にならない。フィクションにするなら、全体的な体験記ではなく話題を絞って掘り下げた方が興味深い物語になったかもしれない。

私が「暁に祈る事件」を知ったのは子供の頃だ。シベリアの収容所で日本人の隊長が作業ノルマが達成できない収容者を極寒の屋外に朝まで縛りつけ、被害者は暁に祈る姿で死んでいったという私刑の話である。恐ろしい話に心寒くなった。新聞記事受け売りの母のおしゃべりを聞いただけで詳細を知らないまま月日が経った。

この小説によって「暁に祈る事件」の場所がモンゴルのウランバートル周辺の収容所だと知った。あのあたりもシベリアと言うのだろうか。小説には「吉村隊長」が実名で登場する。

ウィキペディアで胡桃沢耕史を検索すると「1949年に抑留体験をもとにした記録文学小説『国境物語』を本名・清水正二郎で発表、「暁に祈る事件」が明るみに出る端緒を作った。」とある。作者にとって、この事件の告発は大きなテーマだったようだ。なぜ、ノンフィクションではなく小説にしたのだろうか、との思いが残る。

『黒パン俘虜記』の後段では、日本に帰還する抑留者たちにスターリンの偉大さを叩きもうと「赤化」教育を施すソ連側の姿を描いている。コミカルとも言えるシーンだが、1983年の小説だからパンチが弱い。終戦直後、あるいはスターリン批判(1956年)後でもソ連の存在感がまだ重かった1960年代初頭頃、この小説が発表されていればインパクトがあったのではと思った。

『チンギス・カンとモンゴル帝国』は目配りのいい概説書 ― 2025年06月03日

先日読んだ『クビライ・カアンの驚異の帝国:モンゴル時代史鶏肋抄』は、かなり歯ごたえがあり、やや消化不良だった。いつの日か再挑戦するかもしれない。それまでに、わが頭にモンゴル史の基本を整理定着させたいものだ。そんなこと思いつつ、口直し気分でコンパクトな次の本を読んだ。

『チンギス・カンとモンゴル帝国』(ジャン=ポール・ルー、杉山正明監修/「知の再発見」双書/創元社)

「知の再発見」双書は画像がメインで読みやすい。この双書のなかでも本書は比較的ページ数が少なく、短時間で読了できた。だが、得るものは大きかった。モンゴルへの肯定的な記述が多いのが意外だった。

監修者の杉山正明は序文で次のように評価している。

「フランスのアジア史家ジャン=ポール・ルー氏による本書は、イスラーム美術にくわしい氏の特徴をそなえた平易で簡便な入門書である。欧米におけるモンゴル帝国史研究の成果もよくとり入れられており、日本人研究者の成果も、最近のものも含め、予想以上に参照されている。」

モンゴルの戦争・戦闘に関する記述などは、多くの人が漠然と抱いているイメージとは少し異なる。モンゴルの遠征はすべて注意深く計画され、巧妙かつ正確に遂行された。大規模な戦闘は避け、小競り合いの繰り返しで相手を疲労させ、士気を喪失させることを狙った。奸計も駆使し、相手に大いなる恐怖心を植え付け、戦わずして征服することをよしとしていたのだ。その目的のため、モンゴルの恐ろしさを流布する組織的プロパガンダを展開した。

モンゴルが宗教に寛大で、モンゴル支配下の地域では信教が自由だったことはよく知られている。本書には「モンケの受洗」の絵が載っている。第4代カアンのモンケがキリスト教に改宗したことを伝える絵である。もちろん誤報だが、当時のヨーロッパでは大きな反響を呼んだそうだ。

宗教や交易だけでなく、モンゴルにおける科学や芸術の振興にもページを割いていて興味深い。目配りのいい概説書である。

『チンギス・カンとモンゴル帝国』(ジャン=ポール・ルー、杉山正明監修/「知の再発見」双書/創元社)

「知の再発見」双書は画像がメインで読みやすい。この双書のなかでも本書は比較的ページ数が少なく、短時間で読了できた。だが、得るものは大きかった。モンゴルへの肯定的な記述が多いのが意外だった。

監修者の杉山正明は序文で次のように評価している。

「フランスのアジア史家ジャン=ポール・ルー氏による本書は、イスラーム美術にくわしい氏の特徴をそなえた平易で簡便な入門書である。欧米におけるモンゴル帝国史研究の成果もよくとり入れられており、日本人研究者の成果も、最近のものも含め、予想以上に参照されている。」

モンゴルの戦争・戦闘に関する記述などは、多くの人が漠然と抱いているイメージとは少し異なる。モンゴルの遠征はすべて注意深く計画され、巧妙かつ正確に遂行された。大規模な戦闘は避け、小競り合いの繰り返しで相手を疲労させ、士気を喪失させることを狙った。奸計も駆使し、相手に大いなる恐怖心を植え付け、戦わずして征服することをよしとしていたのだ。その目的のため、モンゴルの恐ろしさを流布する組織的プロパガンダを展開した。

モンゴルが宗教に寛大で、モンゴル支配下の地域では信教が自由だったことはよく知られている。本書には「モンケの受洗」の絵が載っている。第4代カアンのモンケがキリスト教に改宗したことを伝える絵である。もちろん誤報だが、当時のヨーロッパでは大きな反響を呼んだそうだ。

宗教や交易だけでなく、モンゴルにおける科学や芸術の振興にもページを割いていて興味深い。目配りのいい概説書である。

研究者の世界が垣間見える“モンゴル時代史鶏肋抄” ― 2025年05月31日

先々月の新聞広告で見た次の本が気になった。昨年Eテレで放映した『3か月でマスターする世界史』に出演していたモンゴル史研究者の新刊である。

『クビライ・カアンの驚異の帝国:モンゴル時代史鶏肋抄』(宮紀子/ミネルヴァ書房)

『モンゴル帝国の歴史』(デイヴィッド・モーガン)を読んで頭が少しモンゴル史モードになったので、この新刊を入手して読了した。

宮紀子氏は1972年生まれの京大人文科学研究所助教、現役の研究者である。本文の前に巻末の「おわりに」を読み、研究現場の日常に圧倒された。研究者は、漢文・ペルシア語・イタリア語などの基本史料(『元史』『モンゴル秘史』『集史』『東方見聞録』など)をほとんど暗記するぐらいに読み込むのがベースのようだ。著者は『元史』を少なくとも二百回以上は通読し、ペルシア語やイタリア語の原典もボロボロらしい。

本書は一般書である。ミネルヴァ書房のPR誌『究』に36回にわたって連載した記事をまとめたものである。私はこのPR誌を見たことはないが、PR誌連載記事なら読みやすそうだと思った。

本書のサブタイトル「モンゴル時代史鶏肋抄」は雑誌連載時の表題である。「鶏肋」を辞書で引くと「鶏のあばらぼね。大して役に立たないが捨てるに惜しいもの」とある。論文にとりあげるほどの価値はないが棄てるには勿体ない小ネタを表している。歴史こぼれ話のような気楽なエピソード集だろうと予感した。だが、そんな生やさしい書ではなかった。

36編の記事は確かに小ネタ集のようだが、想定以上に専門的で門外漢の私には歯が立たない記述が多い。原典史料の解説は研究入門者向けの雑談風講義のようでもあり、人名だか地名だが事項名だかよくわからないカタカナ単語に難儀した。読了したというよりは目を通しただけという気分である。でも、ハンコ偽造、ファッション、宴会料理、カラクリ時計など多岐にわたる興味深い話題が多く、十分に楽しめた。

モンゴル帝国の首都カラコルムを訪れた西欧の使節としては修道士のカルピニやルブルクが有名である。彼らはカアンへの献上物を携えた使節ということで、モンゴル帝国のジャムチ(駅伝)を利用した無料で安全な往来ができたらしい。ルブルクの場合、手土産として葡萄酒・ビスケット・果物しか用意していなかったので各地で怒りや不満を買ったそうだ。面白いエピソードだ。

本書の記事の何編かには、雑誌連載時の後に付加した「附記」がある。その一つに、ある研究者から記事の内容は自分の研究発表の剽窃とのクレームが来た話がある。著者は、記事の内容は研究者の間では以前からの共通認識であり、そんな初歩的なことがらを「発見」と自負する主張に驚いたと反論している。私には、このクレームや反論を評価・判断する能力はないが、研究者の世界の様子を垣間見ることができて面白かった。

『クビライ・カアンの驚異の帝国:モンゴル時代史鶏肋抄』(宮紀子/ミネルヴァ書房)

『モンゴル帝国の歴史』(デイヴィッド・モーガン)を読んで頭が少しモンゴル史モードになったので、この新刊を入手して読了した。

宮紀子氏は1972年生まれの京大人文科学研究所助教、現役の研究者である。本文の前に巻末の「おわりに」を読み、研究現場の日常に圧倒された。研究者は、漢文・ペルシア語・イタリア語などの基本史料(『元史』『モンゴル秘史』『集史』『東方見聞録』など)をほとんど暗記するぐらいに読み込むのがベースのようだ。著者は『元史』を少なくとも二百回以上は通読し、ペルシア語やイタリア語の原典もボロボロらしい。

本書は一般書である。ミネルヴァ書房のPR誌『究』に36回にわたって連載した記事をまとめたものである。私はこのPR誌を見たことはないが、PR誌連載記事なら読みやすそうだと思った。

本書のサブタイトル「モンゴル時代史鶏肋抄」は雑誌連載時の表題である。「鶏肋」を辞書で引くと「鶏のあばらぼね。大して役に立たないが捨てるに惜しいもの」とある。論文にとりあげるほどの価値はないが棄てるには勿体ない小ネタを表している。歴史こぼれ話のような気楽なエピソード集だろうと予感した。だが、そんな生やさしい書ではなかった。

36編の記事は確かに小ネタ集のようだが、想定以上に専門的で門外漢の私には歯が立たない記述が多い。原典史料の解説は研究入門者向けの雑談風講義のようでもあり、人名だか地名だが事項名だかよくわからないカタカナ単語に難儀した。読了したというよりは目を通しただけという気分である。でも、ハンコ偽造、ファッション、宴会料理、カラクリ時計など多岐にわたる興味深い話題が多く、十分に楽しめた。

モンゴル帝国の首都カラコルムを訪れた西欧の使節としては修道士のカルピニやルブルクが有名である。彼らはカアンへの献上物を携えた使節ということで、モンゴル帝国のジャムチ(駅伝)を利用した無料で安全な往来ができたらしい。ルブルクの場合、手土産として葡萄酒・ビスケット・果物しか用意していなかったので各地で怒りや不満を買ったそうだ。面白いエピソードだ。

本書の記事の何編かには、雑誌連載時の後に付加した「附記」がある。その一つに、ある研究者から記事の内容は自分の研究発表の剽窃とのクレームが来た話がある。著者は、記事の内容は研究者の間では以前からの共通認識であり、そんな初歩的なことがらを「発見」と自負する主張に驚いたと反論している。私には、このクレームや反論を評価・判断する能力はないが、研究者の世界の様子を垣間見ることができて面白かった。

『モンゴル帝国の歴史』は訳者のツッコミが興味深い ― 2025年05月24日

何年か前、モンゴル史の碩学・杉山正明の一連の著作で「世界史」を作ったモンゴルの面白さを知った。だが、その知識もかなり霞んできている。モンゴル史の復習気分で、一昨年古書で入手した次の本を読んだ。

『モンゴル帝国の歴史』(デイヴィッド・モーガン/杉山正明+大島淳子訳/角川選書/1993.2)

この本は、ある若いモンゴル史研究者から「必読書です」と薦められたので入手した。読了して、その意味を了解した。訳者が述べているように「研究書に近い一般書」で、モンゴル史研究を目指す人のための手引書の趣もある。門外漢の私には多少歯ごたえがあったが、興味深く読了できた。

著者モーガンは1945年生まれの英国人研究者。原著の刊行は1986年である。訳者は1952年生まれの杉山正明(2019年没)。訳書が出た1993年2月、著者は47歳、訳者は40歳だった。

1993年当時、杉山正明の『大モンゴルの世界』(1992年)は刊行されていたが『モンゴル帝国の興亡』(1996年)はまだ出ていない。

「訳者あとがき」では、本書を「現時点で欧米における最良のモンゴル帝国史の概説書」と評価したうえで、次のようにも述べている。

「疑問点・問題点も、じつはかなりある。訳者にも、いろいろ異論があるところもある。しかし、それは当然のことであるし、またそれらに言及するのは別の機会にゆずりたい」

この文章を読み、この訳書以降に刊行された杉山正明の一般向けの一連の著作は、この訳書への異論の敷衍という意味があったのかもしれないと感じた。

モンゴル帝国にかかわる文献史料は、漢語とペルシア語の二大史料群をはじめ二十数か国語にわたるそうだ。日本・中国など「東方」の研究者は漢文史料などの「東方文献」を主に利用し、「西方」の研究者はペルシア語史料を中心にした「西方文献」を主に利用する。本書の著者は「西方」の研究者なので、訳者の眼で見て東方事情や元朝に関する部分が弱いそうだ。

よって、本書には本文中に[ ]でくくった訳者の異論が随所に挿入されている。短文のツッコミのようなコメントで、これが読書の刺激になって面白い。同時代の研究者である著者と訳者の見解が衝突しているのだ。簡単なコメントなので、その論拠を展開しているわけではない。訳者の他の著書で論拠を確認したくなる。

また、本書によって十字軍時代のモンゴル(イル・カン国)と西欧の交渉情況を知り、少々驚いた。西欧はイスラムに対抗するため、イル・カン国との提携をかなり本気で考えていたらしい。イル・カン国からはネストリウス派(古代キリスト教の一派)の教士が使節として西欧に赴き、フランスや英国の王に謁見し、教皇からも歓待されたそうだ。このとき、カトリックはネストリウス派を異端とは見なさなかった。この提携は、イル・カン国のイスラム化によって水泡に帰す。

『モンゴル帝国の歴史』(デイヴィッド・モーガン/杉山正明+大島淳子訳/角川選書/1993.2)

この本は、ある若いモンゴル史研究者から「必読書です」と薦められたので入手した。読了して、その意味を了解した。訳者が述べているように「研究書に近い一般書」で、モンゴル史研究を目指す人のための手引書の趣もある。門外漢の私には多少歯ごたえがあったが、興味深く読了できた。

著者モーガンは1945年生まれの英国人研究者。原著の刊行は1986年である。訳者は1952年生まれの杉山正明(2019年没)。訳書が出た1993年2月、著者は47歳、訳者は40歳だった。

1993年当時、杉山正明の『大モンゴルの世界』(1992年)は刊行されていたが『モンゴル帝国の興亡』(1996年)はまだ出ていない。

「訳者あとがき」では、本書を「現時点で欧米における最良のモンゴル帝国史の概説書」と評価したうえで、次のようにも述べている。

「疑問点・問題点も、じつはかなりある。訳者にも、いろいろ異論があるところもある。しかし、それは当然のことであるし、またそれらに言及するのは別の機会にゆずりたい」

この文章を読み、この訳書以降に刊行された杉山正明の一般向けの一連の著作は、この訳書への異論の敷衍という意味があったのかもしれないと感じた。

モンゴル帝国にかかわる文献史料は、漢語とペルシア語の二大史料群をはじめ二十数か国語にわたるそうだ。日本・中国など「東方」の研究者は漢文史料などの「東方文献」を主に利用し、「西方」の研究者はペルシア語史料を中心にした「西方文献」を主に利用する。本書の著者は「西方」の研究者なので、訳者の眼で見て東方事情や元朝に関する部分が弱いそうだ。

よって、本書には本文中に[ ]でくくった訳者の異論が随所に挿入されている。短文のツッコミのようなコメントで、これが読書の刺激になって面白い。同時代の研究者である著者と訳者の見解が衝突しているのだ。簡単なコメントなので、その論拠を展開しているわけではない。訳者の他の著書で論拠を確認したくなる。

また、本書によって十字軍時代のモンゴル(イル・カン国)と西欧の交渉情況を知り、少々驚いた。西欧はイスラムに対抗するため、イル・カン国との提携をかなり本気で考えていたらしい。イル・カン国からはネストリウス派(古代キリスト教の一派)の教士が使節として西欧に赴き、フランスや英国の王に謁見し、教皇からも歓待されたそうだ。このとき、カトリックはネストリウス派を異端とは見なさなかった。この提携は、イル・カン国のイスラム化によって水泡に帰す。

コンパクトな概説書で十字軍の基本情報を整理 ― 2025年05月21日

『アラブが見た十字軍』と『図説十字軍』を続けて読んだ流れで、「知の再発見」双書の『十字軍』も読んだ。

『十字軍:ヨーロッパとイスラム・対立の原点』(ジョルジュ・タート/池上俊一監修/「知の再発見」双書/創元社)

カラー図版中心のコンパクトな概説書で読みやすい。十字軍200年の歴史の基本情報の整理になる。

本書は多様で細かな図版の他に見開きの写実的な絵画8点を掲載している。十字軍のさまざまな情景を描いた19世紀の西欧絵画である。4年前、ドレの精緻な版画をまとめた『絵で見る十字軍物語』に惹かれたが、カラー図版の油絵も迫力がある。歴史の一場面を描いた映像によって歴史が身近に感じられ、記憶の定着につながる。

と言っても、これらの絵画は記録写真ではない。後世の画家の想像力が紡ぎ出した情景であり、フィクションに近いと思う。そこには、西欧から見た十字軍のイメージが反映されている。

西欧絵画は読者を惹きつけるが、本書はヨーロッパ側とイスラム側の双方の視点からバランスよく十字軍を描いている。本書後半の資料編の最終章「十字軍に関する見解のまとめ」では『アラブが見た十字軍』のラストを紹介している。現代のアラブ視点による「十字軍が残した傷跡」の総括である。

この資料編には、アラビアのロレンスが残したクロッキーも載っている。考古学者ロレンスは十字軍がシリアやパレスティナに築いた要塞をペン書きや鉛筆書きで記録している。興味深い絵だ。

ビザンツ人やアラブ人にとってフランク(西欧)人は粗野で乱暴で無知な存在だった。当時のフランクの騎士は、文盲がよしとされ、教養は精神の堕落になると蔑視していたと、本書の記述で初めて知った。

ビザンツ文化やイスラム文化は文書を基盤とするが、フランクは違った。両者の溝は深かった。第4回十字軍でコンスタンティノープルを占領したフランク兵は、さかんに筆を動かすふりをしながら街を歩き回ったそうだ。書くという行為は愚弄の対象だった。十字軍はそんな時代の出来事である。

本書によれば、二つの文化(ビザンツ&イスラム文化とフランク文化)の溝が埋まり始めたの十字軍後半の13世紀から14・15世紀にかけてである。西欧は徐々に粗野・乱暴・無知を克服していったのである。

『十字軍:ヨーロッパとイスラム・対立の原点』(ジョルジュ・タート/池上俊一監修/「知の再発見」双書/創元社)

カラー図版中心のコンパクトな概説書で読みやすい。十字軍200年の歴史の基本情報の整理になる。

本書は多様で細かな図版の他に見開きの写実的な絵画8点を掲載している。十字軍のさまざまな情景を描いた19世紀の西欧絵画である。4年前、ドレの精緻な版画をまとめた『絵で見る十字軍物語』に惹かれたが、カラー図版の油絵も迫力がある。歴史の一場面を描いた映像によって歴史が身近に感じられ、記憶の定着につながる。

と言っても、これらの絵画は記録写真ではない。後世の画家の想像力が紡ぎ出した情景であり、フィクションに近いと思う。そこには、西欧から見た十字軍のイメージが反映されている。

西欧絵画は読者を惹きつけるが、本書はヨーロッパ側とイスラム側の双方の視点からバランスよく十字軍を描いている。本書後半の資料編の最終章「十字軍に関する見解のまとめ」では『アラブが見た十字軍』のラストを紹介している。現代のアラブ視点による「十字軍が残した傷跡」の総括である。

この資料編には、アラビアのロレンスが残したクロッキーも載っている。考古学者ロレンスは十字軍がシリアやパレスティナに築いた要塞をペン書きや鉛筆書きで記録している。興味深い絵だ。

ビザンツ人やアラブ人にとってフランク(西欧)人は粗野で乱暴で無知な存在だった。当時のフランクの騎士は、文盲がよしとされ、教養は精神の堕落になると蔑視していたと、本書の記述で初めて知った。

ビザンツ文化やイスラム文化は文書を基盤とするが、フランクは違った。両者の溝は深かった。第4回十字軍でコンスタンティノープルを占領したフランク兵は、さかんに筆を動かすふりをしながら街を歩き回ったそうだ。書くという行為は愚弄の対象だった。十字軍はそんな時代の出来事である。

本書によれば、二つの文化(ビザンツ&イスラム文化とフランク文化)の溝が埋まり始めたの十字軍後半の13世紀から14・15世紀にかけてである。西欧は徐々に粗野・乱暴・無知を克服していったのである。

最近のコメント