大谷崎の『細雪』はまさに「大説」でなく「小説」 ― 2020年01月06日

今年(2020年)の正月、谷崎潤一郎の『細雪』を読んだ。この高名な小説を71歳にしてはじめて読み、少々浮世離れした正月気分にふさわしい読書時間を過ごした。

『細雪(上・中・下)』(谷崎潤一郎/新潮文庫)

私が子供の頃、わが家の本棚に母が買ったと思われる『細雪』の単行本があり、中学生の頃にそれを読み始めたことがある。だが、すぐに挫折した。平易で印象的な会話で始まる冒頭部分は記憶に残っているのに、上品そうな小母さんやお姉さんの世界には入り込めなかった。

その後、高校・大学時代に谷崎作品はいくつか読んだ。記憶に残っているのは『鍵』『瘋癲老人日記』『痴人の愛』『春琴抄』などで、文豪のエロティシズムと女性崇拝に唖然とし脱帽した。

それから約半世紀、『細雪』を読む気になったのは、昨年10月に読んだ『ヒトラーの正体』(枡添要一/小学館新書)が『細雪』に言及していたからである。枡添氏は次のように述べている。

「ヒトラーには極悪非道な独裁者というマイナスイメージしかありませんが、『細雪』を読むと、同時代を生きたドイツ人や日本人がどのように彼を見ていたかが分かります。」

『細雪』を読了して、舛添氏の上記の指摘はやや大げさだと感じた。確かにこの小説の会話にヒトラーが出てくるが、共感も批判もない単なるニュースにすぎない。同時代の人々のヒトラー観を知るにはもっと適切な本がたくさんあると思える。

とは言え『細雪』を読了できたのは枡添氏のおかげである。10代の中学生と71歳の高齢者とでは受容力も違い、上方の旧家の姉妹の世界にさほど抵抗なく入り込め、スラスラと短時間で読了できた。面白くなかったわけではないが、家族を巡る小事件がダラダラと続く家庭生活に付き合わされたという物足りなさもある。

そんな気分になったのは、私がこの小説にバルザック、ユゴー、トルストイのような奇矯で雄大な小説世界を求めていたからかもしれない。もちろん谷崎潤一郎という作家も奇矯だが小説世界は日本的な箱庭に見える。だが、そこには一筋縄では捉えきれないふてぶてしさがある。

『細雪』は旧家の四姉妹の1936年11月から1941年4月までの日々を描いている。この小説時間は二・ニ六事件勃発の年の秋から太平洋戦争開始8カ月前の春までの5年間であり、この間に欧州では第二次世界大戦が始まっている。時代背景は「非常時」だが、この小説で語られるのは「日常」である。

登場人物たちはいろいろな事件に遭遇するが、その生活の基調は優雅で坦々とした日常である。美しい着物や書画骨董を彩りに、見合い・花見・日本舞踊・歌舞伎・美食などが語られる。隣家のドイツ人一家帰国にからんで欧州情勢への言及もあり、時代背景が垣間見えるが、それは遠景にすぎない。

谷崎潤一郎が『細雪』の執筆を始めたのは太平洋戦争開始の翌年で、「中央公論」への連載は陸軍省によって掲載禁止になり、自費出版した「上巻」は始末書の提出を求められた。

『細雪』とう家庭風俗小説が異様なのは、特異な時代背景への無関心である。小説の登場人物がヒトラーという名を口にしても、それを熱く論じることはない。この小説から同時代人のヒトラー観を探るのは無理筋である。バルザック、ユゴー、トルストイなど19世紀の文豪なら日常の些事を綴るなかで「時代」を語ってしまうのに、『細雪』は些事に徹して「大状況」などは視野の外である。そこに、大状況に対して熱くならないこの作家の強靭さを感じざるを得ない。

まさに小説とは「大説」ではなく「小説」であると思い知らされるのが『細雪』である。

『細雪(上・中・下)』(谷崎潤一郎/新潮文庫)

私が子供の頃、わが家の本棚に母が買ったと思われる『細雪』の単行本があり、中学生の頃にそれを読み始めたことがある。だが、すぐに挫折した。平易で印象的な会話で始まる冒頭部分は記憶に残っているのに、上品そうな小母さんやお姉さんの世界には入り込めなかった。

その後、高校・大学時代に谷崎作品はいくつか読んだ。記憶に残っているのは『鍵』『瘋癲老人日記』『痴人の愛』『春琴抄』などで、文豪のエロティシズムと女性崇拝に唖然とし脱帽した。

それから約半世紀、『細雪』を読む気になったのは、昨年10月に読んだ『ヒトラーの正体』(枡添要一/小学館新書)が『細雪』に言及していたからである。枡添氏は次のように述べている。

「ヒトラーには極悪非道な独裁者というマイナスイメージしかありませんが、『細雪』を読むと、同時代を生きたドイツ人や日本人がどのように彼を見ていたかが分かります。」

『細雪』を読了して、舛添氏の上記の指摘はやや大げさだと感じた。確かにこの小説の会話にヒトラーが出てくるが、共感も批判もない単なるニュースにすぎない。同時代の人々のヒトラー観を知るにはもっと適切な本がたくさんあると思える。

とは言え『細雪』を読了できたのは枡添氏のおかげである。10代の中学生と71歳の高齢者とでは受容力も違い、上方の旧家の姉妹の世界にさほど抵抗なく入り込め、スラスラと短時間で読了できた。面白くなかったわけではないが、家族を巡る小事件がダラダラと続く家庭生活に付き合わされたという物足りなさもある。

そんな気分になったのは、私がこの小説にバルザック、ユゴー、トルストイのような奇矯で雄大な小説世界を求めていたからかもしれない。もちろん谷崎潤一郎という作家も奇矯だが小説世界は日本的な箱庭に見える。だが、そこには一筋縄では捉えきれないふてぶてしさがある。

『細雪』は旧家の四姉妹の1936年11月から1941年4月までの日々を描いている。この小説時間は二・ニ六事件勃発の年の秋から太平洋戦争開始8カ月前の春までの5年間であり、この間に欧州では第二次世界大戦が始まっている。時代背景は「非常時」だが、この小説で語られるのは「日常」である。

登場人物たちはいろいろな事件に遭遇するが、その生活の基調は優雅で坦々とした日常である。美しい着物や書画骨董を彩りに、見合い・花見・日本舞踊・歌舞伎・美食などが語られる。隣家のドイツ人一家帰国にからんで欧州情勢への言及もあり、時代背景が垣間見えるが、それは遠景にすぎない。

谷崎潤一郎が『細雪』の執筆を始めたのは太平洋戦争開始の翌年で、「中央公論」への連載は陸軍省によって掲載禁止になり、自費出版した「上巻」は始末書の提出を求められた。

『細雪』とう家庭風俗小説が異様なのは、特異な時代背景への無関心である。小説の登場人物がヒトラーという名を口にしても、それを熱く論じることはない。この小説から同時代人のヒトラー観を探るのは無理筋である。バルザック、ユゴー、トルストイなど19世紀の文豪なら日常の些事を綴るなかで「時代」を語ってしまうのに、『細雪』は些事に徹して「大状況」などは視野の外である。そこに、大状況に対して熱くならないこの作家の強靭さを感じざるを得ない。

まさに小説とは「大説」ではなく「小説」であると思い知らされるのが『細雪』である。

『福翁自伝』は近代・合理・啓蒙を説く自伝 ― 2020年01月09日

◎正月には伝記を読もう

正月ならではの一新気分で「いずれ読もう書架」から『福翁自伝』を取り出して読んだ。正月は伝記と相性がいい。

『福翁自伝』(福沢諭吉/岩波文庫)

私は幕末維新には関心があるが、福沢諭吉という人物にさほど興味はない。「痩せ我慢の説」で勝海舟や榎本武揚を詰難したのが狭量に思える。慶應の出身者(の一部)が「福沢先生」と呼ぶのが気持ち悪い。長期にわたって一万円札に居座っているのも不思議である。

そんな気分でこの高名な自伝に手が伸びなかったが、読み始めると存外面白い。口述筆記がベースなので読みやすく、勝海舟の『氷川清話』に似た調子のよさを感じた。福沢諭吉という人物への距離感が縮まった。

◎近代的で合理的考えの人

『福翁自伝』は、68歳で亡くなった福沢諭吉が64歳の時に自身の生涯を述べたものである。多くの自伝がそうであるように無意識での記憶のねつ造や自身の正当化が潜んでいると推察するが、そんなことはさほど気にならず、共感できる箇所も多かった。

あらためて感じるのは「門閥制度は親の敵(かたき)で御座る」という意識の強さであり、近代化意識・合理精神の高さである。自身の臆病さや酒好きを語っている箇所も愛嬌があって面白い。

子供時代に迷信的信仰に疑いをもち、神様のお札やお稲荷様を冒涜する実験をしたこと披歴しているのが面白い。近代化への啓蒙の思いが伝わってくる。

◎反攘夷の人

豊前中津藩の下級武士の家に生まれた福沢諭吉が咸臨丸に乗り込んで渡米し、帰国してすぐに幕臣として渡欧、さらに再度の渡米までした経緯も分かった。要は英語習得者の自身を売り込んだのであり、幕末当時は積極的に海外に行きたがる幕臣は多くはなかったようだ。

この自伝によれば福沢諭吉は確信的な開国派で醒めた反攘夷である。幕末の日本にはタテマエとしての攘夷が蔓延していたから、中津藩にも幕府にも薩長にも賛同できず、発足当初の明治政府も攘夷と見なして出仕の求めに応じなかったそうだ。幕末維新から数十年後の回顧談のせいか、かなり単純化した見解に思える。

◎勝海舟は無能な攘夷論者か?

勝海舟や榎本武揚を低く評価しているのも本書のミソである。

勝海舟は船に弱くて咸臨丸では自室から出ることがなかったと述べているのは真贋の確かめようがない。勝海舟が兵庫でお台場を築いたのを「攘夷の用意でないか」と非難しているのは短絡的に思える。福沢諭吉は開国派であり富国強兵論者でもある。

◎榎本武揚は「殿様好き」?

榎本武揚に関してはやや詳しく語っている。福沢諭吉と榎本武揚は遠縁にあたり、福沢諭吉は榎本武揚の母親に頼まれて、箱館戦争の後に入牢中の榎本武揚と母親との面会を仲介し、洋書の差し入れなどもしている。

この件を語った部分では「榎本は幕府の御家人出身だから殿様好き(殿様と呼ばれることが好き)だ。いずれ牢から出たら役人になって殿様風をふかすだろう」という主旨の予言をし、その通りになったと面白がっている。

この箇所には「門閥制度は親の敵(かたき)で御座る」という意識の過剰さが感じられる。

福沢諭吉と入牢中の榎本武揚の件については『榎本武揚』(加茂儀一)にも記述がある。加茂氏はこの伝記の中で、榎本武揚の依頼で福沢諭吉が差し入れた洋書(科学書)の幼稚さに榎本武揚が失望するシーンを描いている。

榎本武揚は家族あての手紙に「福沢の不見識には驚き入申候、もそつと学問のある人物と思ひしところ存外なりとて半ば歎息致候、是位の見識の学者にても百人余の弟子ありとは、我邦未だ開化文明の届かぬ事知るべし」と書いている。

差し入れた本に榎本武揚が失望したことは福沢諭吉も知っていたらしいが『福翁自伝』では触れられていない。

◎オランダでの接点

『福翁自伝』を読んでいて福沢諭吉と榎本武揚のもう一つの因縁に気づいた、箱館戦争以前のオランダでの話である。

福沢諭吉は咸臨丸で米国から帰国した翌年(1861年)には幕府遣欧使節の一員としてヨーロッパを訪問している。

幕府遣欧使節出発の翌年(1862年)、榎本武揚たちはオランダ留学に旅立つ。彼らがオランダに着いた当初、店屋や料理店での待遇がひどく悪かったそうだ。理由は先年に来訪した日本人使節の随行者の行動にあった。勝手に商品を持ち去ったり無銭飲食する者がいて日本人への警戒心が高まっていたのである。

その後、現地新聞に「今度の日本人留学生は前に来た日本人と違って紳士だから、彼らを相当に待遇するべきだ」との記事が出て、やっと待遇がよくなったそうだ。

榎本武揚らに迷惑をかけた先年の幕府使節とはもちろん福沢諭吉らの使節である。福沢諭吉がこの話を知っていかた否かはわからないが、文明開化を説く福沢諭吉にとっては面目ない話である。『福翁自伝』にこの話は出てこない。

◎やはり…

福沢諭吉は狭量な人物ではとの先入観は『福翁自伝』を読んで多少は払拭された。かなり面白い人物だと思える。だが、勝海舟や榎本武揚とのすれ違いやわだかまりはよくわからない。この三人を比べると、やはり福沢諭吉の器が小さいように感じられる。

正月ならではの一新気分で「いずれ読もう書架」から『福翁自伝』を取り出して読んだ。正月は伝記と相性がいい。

『福翁自伝』(福沢諭吉/岩波文庫)

私は幕末維新には関心があるが、福沢諭吉という人物にさほど興味はない。「痩せ我慢の説」で勝海舟や榎本武揚を詰難したのが狭量に思える。慶應の出身者(の一部)が「福沢先生」と呼ぶのが気持ち悪い。長期にわたって一万円札に居座っているのも不思議である。

そんな気分でこの高名な自伝に手が伸びなかったが、読み始めると存外面白い。口述筆記がベースなので読みやすく、勝海舟の『氷川清話』に似た調子のよさを感じた。福沢諭吉という人物への距離感が縮まった。

◎近代的で合理的考えの人

『福翁自伝』は、68歳で亡くなった福沢諭吉が64歳の時に自身の生涯を述べたものである。多くの自伝がそうであるように無意識での記憶のねつ造や自身の正当化が潜んでいると推察するが、そんなことはさほど気にならず、共感できる箇所も多かった。

あらためて感じるのは「門閥制度は親の敵(かたき)で御座る」という意識の強さであり、近代化意識・合理精神の高さである。自身の臆病さや酒好きを語っている箇所も愛嬌があって面白い。

子供時代に迷信的信仰に疑いをもち、神様のお札やお稲荷様を冒涜する実験をしたこと披歴しているのが面白い。近代化への啓蒙の思いが伝わってくる。

◎反攘夷の人

豊前中津藩の下級武士の家に生まれた福沢諭吉が咸臨丸に乗り込んで渡米し、帰国してすぐに幕臣として渡欧、さらに再度の渡米までした経緯も分かった。要は英語習得者の自身を売り込んだのであり、幕末当時は積極的に海外に行きたがる幕臣は多くはなかったようだ。

この自伝によれば福沢諭吉は確信的な開国派で醒めた反攘夷である。幕末の日本にはタテマエとしての攘夷が蔓延していたから、中津藩にも幕府にも薩長にも賛同できず、発足当初の明治政府も攘夷と見なして出仕の求めに応じなかったそうだ。幕末維新から数十年後の回顧談のせいか、かなり単純化した見解に思える。

◎勝海舟は無能な攘夷論者か?

勝海舟や榎本武揚を低く評価しているのも本書のミソである。

勝海舟は船に弱くて咸臨丸では自室から出ることがなかったと述べているのは真贋の確かめようがない。勝海舟が兵庫でお台場を築いたのを「攘夷の用意でないか」と非難しているのは短絡的に思える。福沢諭吉は開国派であり富国強兵論者でもある。

◎榎本武揚は「殿様好き」?

榎本武揚に関してはやや詳しく語っている。福沢諭吉と榎本武揚は遠縁にあたり、福沢諭吉は榎本武揚の母親に頼まれて、箱館戦争の後に入牢中の榎本武揚と母親との面会を仲介し、洋書の差し入れなどもしている。

この件を語った部分では「榎本は幕府の御家人出身だから殿様好き(殿様と呼ばれることが好き)だ。いずれ牢から出たら役人になって殿様風をふかすだろう」という主旨の予言をし、その通りになったと面白がっている。

この箇所には「門閥制度は親の敵(かたき)で御座る」という意識の過剰さが感じられる。

福沢諭吉と入牢中の榎本武揚の件については『榎本武揚』(加茂儀一)にも記述がある。加茂氏はこの伝記の中で、榎本武揚の依頼で福沢諭吉が差し入れた洋書(科学書)の幼稚さに榎本武揚が失望するシーンを描いている。

榎本武揚は家族あての手紙に「福沢の不見識には驚き入申候、もそつと学問のある人物と思ひしところ存外なりとて半ば歎息致候、是位の見識の学者にても百人余の弟子ありとは、我邦未だ開化文明の届かぬ事知るべし」と書いている。

差し入れた本に榎本武揚が失望したことは福沢諭吉も知っていたらしいが『福翁自伝』では触れられていない。

◎オランダでの接点

『福翁自伝』を読んでいて福沢諭吉と榎本武揚のもう一つの因縁に気づいた、箱館戦争以前のオランダでの話である。

福沢諭吉は咸臨丸で米国から帰国した翌年(1861年)には幕府遣欧使節の一員としてヨーロッパを訪問している。

幕府遣欧使節出発の翌年(1862年)、榎本武揚たちはオランダ留学に旅立つ。彼らがオランダに着いた当初、店屋や料理店での待遇がひどく悪かったそうだ。理由は先年に来訪した日本人使節の随行者の行動にあった。勝手に商品を持ち去ったり無銭飲食する者がいて日本人への警戒心が高まっていたのである。

その後、現地新聞に「今度の日本人留学生は前に来た日本人と違って紳士だから、彼らを相当に待遇するべきだ」との記事が出て、やっと待遇がよくなったそうだ。

榎本武揚らに迷惑をかけた先年の幕府使節とはもちろん福沢諭吉らの使節である。福沢諭吉がこの話を知っていかた否かはわからないが、文明開化を説く福沢諭吉にとっては面目ない話である。『福翁自伝』にこの話は出てこない。

◎やはり…

福沢諭吉は狭量な人物ではとの先入観は『福翁自伝』を読んで多少は払拭された。かなり面白い人物だと思える。だが、勝海舟や榎本武揚とのすれ違いやわだかまりはよくわからない。この三人を比べると、やはり福沢諭吉の器が小さいように感じられる。

池谷裕二氏のデビュー作『記憶力を強くする』は刺激的な本 ― 2020年01月11日

先日(2020年1月8日)の朝日新聞夕刊の「編集者がつくった本」というコラムで次の本を取り上げていた。

『記憶力を強くする:最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方』(池谷裕二/ブルーバックス/講談社)

このコラムは書籍編集者が自分が手掛けた思い出の本を語るシリーズである。当然ながら紹介されるのは昔の本だ。今回の執筆者は講談社の篠木和久氏で、『記憶力を強くする』の刊行は2001年1月、池谷裕二氏のデビュー作である。当時、著者は30歳の助手だった。

篠木氏は20年前に若き脳研究者に本書執筆を依頼した経緯を語り、本書が20万部を超えるベストセラーになったと述べている。私は数年前に本書を購入して未読のまま積んでいた。この本がそんなベストセラーとは知らなかった。

一昨年、『脳の意識 機械の意識:脳神経科学の挑戦』(渡辺正峰 /中公新書)を面白く読んだ際に、脳科学への興味がわいて池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』(ブルーバックス)、『単純な脳、複雑な「私」』(ブルーバックス)、『受験脳の作り方』(新潮文庫)などを読んだ。しかし『記憶力を強くする』には手が伸びなかった。タイトルがハウツー本っぽいので既読本と似た内容だろうと思ったのだ。

朝日新聞夕刊のコラムに触発されて『記憶力を強くする』を読み、その面白さに引き込まれ、自身の不明を恥じた。池谷裕二氏の本を読むなら真っ先に本書を読むべきであった。

『記憶力を強くする』は脳科学の最先端の研究状況(当時の)を現場の研究者が紹介した本で、記憶のしくみが脳科学でどこまで解明されているかを解説している。非常に興味深いテーマであり、刺激的な本である。終盤では脳科学にとって「意識」が未踏の研究分野であることにも触れている。

『記憶力を強くする』の読後感は、渡辺正峰氏のデビュー作『脳の意識 機械の意識』の読後感に似ている。『脳の意識 機械の意識』を読む前に池谷裕二の『記憶力を強くする』を読んでおけば、もっと理解が深まっただろうと悔やまれる。

『記憶力を強くする:最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方』(池谷裕二/ブルーバックス/講談社)

このコラムは書籍編集者が自分が手掛けた思い出の本を語るシリーズである。当然ながら紹介されるのは昔の本だ。今回の執筆者は講談社の篠木和久氏で、『記憶力を強くする』の刊行は2001年1月、池谷裕二氏のデビュー作である。当時、著者は30歳の助手だった。

篠木氏は20年前に若き脳研究者に本書執筆を依頼した経緯を語り、本書が20万部を超えるベストセラーになったと述べている。私は数年前に本書を購入して未読のまま積んでいた。この本がそんなベストセラーとは知らなかった。

一昨年、『脳の意識 機械の意識:脳神経科学の挑戦』(渡辺正峰 /中公新書)を面白く読んだ際に、脳科学への興味がわいて池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』(ブルーバックス)、『単純な脳、複雑な「私」』(ブルーバックス)、『受験脳の作り方』(新潮文庫)などを読んだ。しかし『記憶力を強くする』には手が伸びなかった。タイトルがハウツー本っぽいので既読本と似た内容だろうと思ったのだ。

朝日新聞夕刊のコラムに触発されて『記憶力を強くする』を読み、その面白さに引き込まれ、自身の不明を恥じた。池谷裕二氏の本を読むなら真っ先に本書を読むべきであった。

『記憶力を強くする』は脳科学の最先端の研究状況(当時の)を現場の研究者が紹介した本で、記憶のしくみが脳科学でどこまで解明されているかを解説している。非常に興味深いテーマであり、刺激的な本である。終盤では脳科学にとって「意識」が未踏の研究分野であることにも触れている。

『記憶力を強くする』の読後感は、渡辺正峰氏のデビュー作『脳の意識 機械の意識』の読後感に似ている。『脳の意識 機械の意識』を読む前に池谷裕二の『記憶力を強くする』を読んでおけば、もっと理解が深まっただろうと悔やまれる。

ダンヌンツィオの伝記を読んで頭がクラクラ ― 2020年01月16日

◎三島由紀夫が夢中になったダンヌツィオ

分厚いダンヌツィオの伝記を読み、頭がクラクラした。常軌を逸した生涯に圧倒されたのである。

『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』(ルーシ・ヒューズ=ハレット/柴野均訳/白水社)

ダンヌンツィオは1863年生まれの詩人・作家である。日本人だと徳富蘇峰と同い年、森鴎外より一つ年下、二葉亭四迷より一つ年上という世代で、第二次大戦開戦前年の1938年に74歳で亡くなっている。現在では忘れられた作家に近い。戦前はよく読まれていたらしい。

私がダンヌツィオという名を知ったのは約30年前、筒井康隆氏の三島由紀夫論『ダンヌンツイオに夢中』読んだときである。「三島由紀夫はダンヌンツイオになりたかったのだ」と面白く論述した評論で、これによってダンヌンツィオというスゴイ人物を知った。

その後、上田敏の『海潮音』の冒頭の詩がダンヌンツィオだと人から聞いた。『海潮音』は中学・高校時代に目を通したが「山のあなたに…」「秋の日のヴィオロンの…」「時は春、日は朝…」以外は失念している。確認してみると、この高名な訳詩集の冒頭2編と末尾2編はダンヌンツィオの詩だった。格別の扱いである。

◎破天荒な生涯

私が接したダンヌツィオ作品は『海潮音』の詩だけで、小説や戯曲は読んでいない。にもかかわらず『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』を読もうと思ったのは、この人物に文学者を超えた妖しさを予感したからである。

本書を読了し、予感を超えた破天荒な生涯に唖然・呆然とした。十代で詩集を出版して注目されてから74歳で亡くなるまでの人生は、ケタ外れの好色・浪費・借金踏み倒しの連続で、そこから多くの詩・小説・戯曲を生み出している。それだけではなく、イタリア国民を鼓舞する極端な行動を展開し、この国の運命を左右する政治的存在になってしまうのである。

2017年に訳書が出た本書の原著はダンヌツィオ生誕150周年の2013年の刊行で、著者は1951年生まれの女性伝記作家である。2段組600ページを超えるこの伝記は、エピソード集成の形式でダンヌツィオという怪物的人物の生涯を描き出している。

◎自己演出の人

ダンヌンツィオは高潔な文豪ではない。自己演出、自己宣伝に長けた人だった。十代で最初の詩集を親の金で出版したときは、「夭折した天才」を演ずるために自分が死んだという誤報を新聞社に提供している。また、生涯に何度か決闘をしているが、そのいくつかはヤラセだったらしい。

と言っても多くの作品が高く評価されたのは事実であり、旺盛な創作力で詩・小説・戯曲を生み出した。その創作力の源泉は並外れた浪費と色情狂とも思える好色であり、借金返済に追われながら常に複数の愛人がいたようだ。

私は小説や戯曲を読んでいないのでよくはわからないが、作風は頽廃的で死や血を好んだらしい。そんな作風であっても「詩聖」「国民的作家」になったのはわかる気がする。文学とはそういうモノである。

◎イタリアの独裁者になったかも…

ダンヌンツィオがスゴイのは文学者であることを超えて「軍人」「政治家」として奇矯な活躍をして英雄になったことである。その行動はあくまで文学者的であり、「詩人の軍隊」「詩人の政治」という面妖なものを現出させたのである。三島由紀夫や石原慎太郎とは自己演出のスケールが違う。

第一次世界大戦の戦後処理交渉で戦勝国イタリアには不満が渦巻いていた。パリにおけるイタリア首相オルランドとイギリス首相ロイド・ジョージの交渉場面を本書は次のように描いている。

「パリでオルランドがロイド・ジョージに、議会の反乱あるいは民衆の暴動によって自分は失脚するだろうと告げたとき、ロイド・ジョージは誰が権力を握ると考えているのかと尋ねた。「おそらくダンヌンツィオだろう」とオルランドは答えた。」

ダンヌンツィオは、周辺の人々の陰謀や策謀に乗ればイタリアの独裁者になった可能性もあったのだ。

◎超現実的な王国

ダンヌンツィオの政治・軍事行動で有名なのは第一次世界大戦後のフィウーメ(現在はクロアチアのリエカ)への進軍・占拠である。ダンヌンツィオはこの地で10カ月間、事実上の独裁者になる。

激烈な演説ができる独裁者ダンヌンツィオは行政や政治には無関心で、その能力もなかった。あくまで浪費が大好きな好色の詩人だった。当初は多くの支持者が彼の周囲に集まっていたが、やがてその多くは立ち去り、替わりに怪しげな人々が集まってくる。

そして、フィウーメはダンヌンツィオを王様に戴くヒッピーの国の様相を呈してくる。おとぎばなしのような超現実的な王国が短期間とはいえ現実に存在したことに驚く。

◎ムッソリーニが恐れた男

フィウーメから撤退した後、ダンヌンツィオはガルダ湖畔の屋敷に蟄居し、イタリアはムッソリーニの国になってゆく。ダンヌンツイオはムッソリーニ台頭の土壌を作った人物と見なされることが多いが、本書を読むとそう単純ではないとわかる。ダンヌンツィオはファシストいうよりはナショナリストだったように思える(本書の原題は『The Pike(カササギ)』である。邦題にはやや疑問が残る)。

ダンヌンツィオはムッソリーニをさほど評価せず、ムッソリーニはダンヌンツイオが他の勢力に利用されることを恐れていた。それゆえに、ダンヌンツイオを幽閉するかのように優遇し、ガルダ湖畔のダンヌンツイオの屋敷の拡充に国家予算をつぎ込んだ。借金踏み倒し常習者の浪費の財布は国庫になったのである。

ガルダ湖畔の屋敷ヴィットリアーネは現在は観光資源になっているそうだ。

◎国民国家形成への役割

イタリア統一運動によってイタリア王国ができたのはダンヌンツィオが生まれる2年前の1861年であり、ローマが併合され首都になったのは1870年である。ダンヌンツィオはイタリアという国民国家の揺籃期の人である。

国民国家とは想像の中にしか存在しない共同体であり、国民国家の形成には共有できる想像上の「何か」が必要である。多くの人々に読まれる詩・小説・戯曲を生み出す「国民作家」が国民国家の形成に果たす役割は大きい。一人の詩人が英雄になる様を描いたダンヌンツィオの伝記でその事実を確認した気がする。

分厚いダンヌツィオの伝記を読み、頭がクラクラした。常軌を逸した生涯に圧倒されたのである。

『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』(ルーシ・ヒューズ=ハレット/柴野均訳/白水社)

ダンヌンツィオは1863年生まれの詩人・作家である。日本人だと徳富蘇峰と同い年、森鴎外より一つ年下、二葉亭四迷より一つ年上という世代で、第二次大戦開戦前年の1938年に74歳で亡くなっている。現在では忘れられた作家に近い。戦前はよく読まれていたらしい。

私がダンヌツィオという名を知ったのは約30年前、筒井康隆氏の三島由紀夫論『ダンヌンツイオに夢中』読んだときである。「三島由紀夫はダンヌンツイオになりたかったのだ」と面白く論述した評論で、これによってダンヌンツィオというスゴイ人物を知った。

その後、上田敏の『海潮音』の冒頭の詩がダンヌンツィオだと人から聞いた。『海潮音』は中学・高校時代に目を通したが「山のあなたに…」「秋の日のヴィオロンの…」「時は春、日は朝…」以外は失念している。確認してみると、この高名な訳詩集の冒頭2編と末尾2編はダンヌンツィオの詩だった。格別の扱いである。

◎破天荒な生涯

私が接したダンヌツィオ作品は『海潮音』の詩だけで、小説や戯曲は読んでいない。にもかかわらず『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』を読もうと思ったのは、この人物に文学者を超えた妖しさを予感したからである。

本書を読了し、予感を超えた破天荒な生涯に唖然・呆然とした。十代で詩集を出版して注目されてから74歳で亡くなるまでの人生は、ケタ外れの好色・浪費・借金踏み倒しの連続で、そこから多くの詩・小説・戯曲を生み出している。それだけではなく、イタリア国民を鼓舞する極端な行動を展開し、この国の運命を左右する政治的存在になってしまうのである。

2017年に訳書が出た本書の原著はダンヌツィオ生誕150周年の2013年の刊行で、著者は1951年生まれの女性伝記作家である。2段組600ページを超えるこの伝記は、エピソード集成の形式でダンヌツィオという怪物的人物の生涯を描き出している。

◎自己演出の人

ダンヌンツィオは高潔な文豪ではない。自己演出、自己宣伝に長けた人だった。十代で最初の詩集を親の金で出版したときは、「夭折した天才」を演ずるために自分が死んだという誤報を新聞社に提供している。また、生涯に何度か決闘をしているが、そのいくつかはヤラセだったらしい。

と言っても多くの作品が高く評価されたのは事実であり、旺盛な創作力で詩・小説・戯曲を生み出した。その創作力の源泉は並外れた浪費と色情狂とも思える好色であり、借金返済に追われながら常に複数の愛人がいたようだ。

私は小説や戯曲を読んでいないのでよくはわからないが、作風は頽廃的で死や血を好んだらしい。そんな作風であっても「詩聖」「国民的作家」になったのはわかる気がする。文学とはそういうモノである。

◎イタリアの独裁者になったかも…

ダンヌンツィオがスゴイのは文学者であることを超えて「軍人」「政治家」として奇矯な活躍をして英雄になったことである。その行動はあくまで文学者的であり、「詩人の軍隊」「詩人の政治」という面妖なものを現出させたのである。三島由紀夫や石原慎太郎とは自己演出のスケールが違う。

第一次世界大戦の戦後処理交渉で戦勝国イタリアには不満が渦巻いていた。パリにおけるイタリア首相オルランドとイギリス首相ロイド・ジョージの交渉場面を本書は次のように描いている。

「パリでオルランドがロイド・ジョージに、議会の反乱あるいは民衆の暴動によって自分は失脚するだろうと告げたとき、ロイド・ジョージは誰が権力を握ると考えているのかと尋ねた。「おそらくダンヌンツィオだろう」とオルランドは答えた。」

ダンヌンツィオは、周辺の人々の陰謀や策謀に乗ればイタリアの独裁者になった可能性もあったのだ。

◎超現実的な王国

ダンヌンツィオの政治・軍事行動で有名なのは第一次世界大戦後のフィウーメ(現在はクロアチアのリエカ)への進軍・占拠である。ダンヌンツィオはこの地で10カ月間、事実上の独裁者になる。

激烈な演説ができる独裁者ダンヌンツィオは行政や政治には無関心で、その能力もなかった。あくまで浪費が大好きな好色の詩人だった。当初は多くの支持者が彼の周囲に集まっていたが、やがてその多くは立ち去り、替わりに怪しげな人々が集まってくる。

そして、フィウーメはダンヌンツィオを王様に戴くヒッピーの国の様相を呈してくる。おとぎばなしのような超現実的な王国が短期間とはいえ現実に存在したことに驚く。

◎ムッソリーニが恐れた男

フィウーメから撤退した後、ダンヌンツィオはガルダ湖畔の屋敷に蟄居し、イタリアはムッソリーニの国になってゆく。ダンヌンツイオはムッソリーニ台頭の土壌を作った人物と見なされることが多いが、本書を読むとそう単純ではないとわかる。ダンヌンツィオはファシストいうよりはナショナリストだったように思える(本書の原題は『The Pike(カササギ)』である。邦題にはやや疑問が残る)。

ダンヌンツィオはムッソリーニをさほど評価せず、ムッソリーニはダンヌンツイオが他の勢力に利用されることを恐れていた。それゆえに、ダンヌンツイオを幽閉するかのように優遇し、ガルダ湖畔のダンヌンツイオの屋敷の拡充に国家予算をつぎ込んだ。借金踏み倒し常習者の浪費の財布は国庫になったのである。

ガルダ湖畔の屋敷ヴィットリアーネは現在は観光資源になっているそうだ。

◎国民国家形成への役割

イタリア統一運動によってイタリア王国ができたのはダンヌンツィオが生まれる2年前の1861年であり、ローマが併合され首都になったのは1870年である。ダンヌンツィオはイタリアという国民国家の揺籃期の人である。

国民国家とは想像の中にしか存在しない共同体であり、国民国家の形成には共有できる想像上の「何か」が必要である。多くの人々に読まれる詩・小説・戯曲を生み出す「国民作家」が国民国家の形成に果たす役割は大きい。一人の詩人が英雄になる様を描いたダンヌンツィオの伝記でその事実を確認した気がする。

澁澤龍彦のツッコミが面白い『私のプリニウス』 ― 2020年01月18日

雑誌連載中のヤマザキマリ、とり・みき合作漫画『プリニウス』は単行本が出るたびに購入して読んでいる。だが、プリニウスが著した膨大な『博物誌』を読む根性はない。で、手軽そうな澁澤龍彦の『私のプリニウス』を読んだ。

『私のプリニウス』(澁澤龍彦/河出文庫)

『博物誌』の記述をランダムに紹介し、それに著者がコメントを付したもので、とても面白い。『博物誌』を拾い読みした気分になり、澁澤龍彦の目を通して『博物誌』の破天荒な面白さが伝わってくる。

ヴェスヴィオ火山噴火で亡くなったプリニウスは甥のプリニウス(政治家)と区別するために大プリニウスと呼ばれるが、まさに「大」を付すにふさわしい該博でおおらかな大人物に思えてくる。

澁澤龍彦のツッコミの一部を引用すれば以下の通りである。

「なんとまあ、見てきたような嘘を書くものだろうかと、私たちはつくづくあきれてしまう。けつを捲っているのか、とぼけているのか、それとも本気で信じているのか、だれにも分からない。なんという無責任! すでにこれは文学である。」

「必ずしも神秘な現象を信じる神秘主義者ではないが、何によらず神秘なことが大好きという、二十世紀の私たちの神秘好きの心理に、案外、プリニウスは近かったのかもしれない。」

「このプリニウスの世界は、すでに『不思議の国のアリス』の世界に限りなく近づいているといってもよいかもしれない。」

「プリニウスの基調はペシミズムである。こんなに好奇心旺盛な、こんなに逸話好きな、こんなに勤勉な文筆家が、どうしてペシミスティックな思想の持主だったのかと、ふしぎな気がするくらいである。」

「こんなふうに死の兆候やら死の例をずらずら書きならべはじめると、とたんにプリヌウスはペシミズムなんか吹っとばして、またもや書くことに熱中するようになる。(…)よくもまあ、ずらずらと書きならべたものである。こういうところにこそ、プリニウスの本領が遺憾なく発揮されていると考えるべきだろう。もはやここにはペシミズムの基調は消えてしまっている。すでに作者は死の蒐集家になってしまっているからだ。」

ツッコミの数々から、澁澤龍彦がプリニウスに魅せられていたことがよくわかる。

『私のプリニウス』(澁澤龍彦/河出文庫)

『博物誌』の記述をランダムに紹介し、それに著者がコメントを付したもので、とても面白い。『博物誌』を拾い読みした気分になり、澁澤龍彦の目を通して『博物誌』の破天荒な面白さが伝わってくる。

ヴェスヴィオ火山噴火で亡くなったプリニウスは甥のプリニウス(政治家)と区別するために大プリニウスと呼ばれるが、まさに「大」を付すにふさわしい該博でおおらかな大人物に思えてくる。

澁澤龍彦のツッコミの一部を引用すれば以下の通りである。

「なんとまあ、見てきたような嘘を書くものだろうかと、私たちはつくづくあきれてしまう。けつを捲っているのか、とぼけているのか、それとも本気で信じているのか、だれにも分からない。なんという無責任! すでにこれは文学である。」

「必ずしも神秘な現象を信じる神秘主義者ではないが、何によらず神秘なことが大好きという、二十世紀の私たちの神秘好きの心理に、案外、プリニウスは近かったのかもしれない。」

「このプリニウスの世界は、すでに『不思議の国のアリス』の世界に限りなく近づいているといってもよいかもしれない。」

「プリニウスの基調はペシミズムである。こんなに好奇心旺盛な、こんなに逸話好きな、こんなに勤勉な文筆家が、どうしてペシミスティックな思想の持主だったのかと、ふしぎな気がするくらいである。」

「こんなふうに死の兆候やら死の例をずらずら書きならべはじめると、とたんにプリヌウスはペシミズムなんか吹っとばして、またもや書くことに熱中するようになる。(…)よくもまあ、ずらずらと書きならべたものである。こういうところにこそ、プリニウスの本領が遺憾なく発揮されていると考えるべきだろう。もはやここにはペシミズムの基調は消えてしまっている。すでに作者は死の蒐集家になってしまっているからだ。」

ツッコミの数々から、澁澤龍彦がプリニウスに魅せられていたことがよくわかる。

イタリア人が日本人向けに書いたムッソリーニ伝 ― 2020年01月21日

『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』を読み、この伝記の後半に登場するムッソリーニについてもう少し知りたくなった。

私のムッソリーニに関する知識は、ヒトラーやナチス関連の書籍から得た断片的なものに過ぎない。その大雑把なイメージは「ヒトラーの頼りにならない盟友、第二次大戦の脇役」である。

ムッソリーニといえば、ミラノの広場で遺体が愛人とともに逆さ吊りにされた写真が衝撃的である。極悪非道な独裁者の哀れな末路という印象を強くするが、考えてみれば、そこに至るてんまつをよく知らない。

ムッソリーニについて一冊にまとまったコンパクトな新書本でもないかと検索したが手頃な本がない。結局、次の本を入手して読んだ。

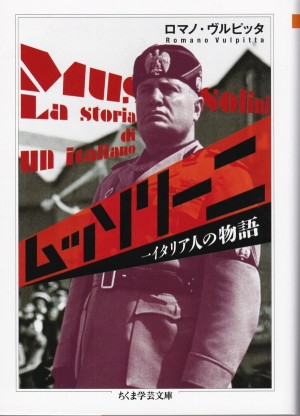

『ムッソリーニ:一イタリア人の物語』(ロマノ・ヴルピッタ/ちくま学芸文庫)

この本は拾い物だった。断片的だったムッソリーニの意外な輪郭が見えてきた気がする。

2000年に中公叢書として刊行されたものの文庫版で、著者は1939年生まれのイタリア人、元外交官でEUの駐日代表部次席代表も勤め、大学教授に転身している。本書は翻訳書ではなく達意の日本語で書かれた和書である。著者は京都産業大学で「ヨーロッパ企業論」「日欧比較文化論」などを教えていていたそうだ。

歴史家でない著者が本書を執筆した動機は、ムッソリーニに無関心で彼を二流の人物と見なしている日本人に対して「ムッソリーニ評価の現状」を啓蒙することにあるようだ。なんだか、私向けに書かれた本のように思えた。

本書を読んで、イタリアにおけるムッソリーニ評価はドイツにおけるヒトラー評価とはかなり違うと知った。イタリアでは、いまでも一般大衆のムッソリーニへの興味は強く、マスメディアは絶えず彼を話題にしているそうだ。彼を非難・憎悪する見解が多いのは確かだが、一般民衆の間での彼への反感はさほどでもないそうだ。

この伝記を読了して、一定のムッソリーニ人気が持続している理由が少しわかった。単純には断罪しがたい「わかりにくさ」がある陰影に富んだ人物である。彼の運動を、第一次世界大戦の「塹壕の世代」による世代交代運動だという見方に納得した。世代の言葉を語れるリーダーは強い。

ムッソリーニといえば右翼ファシストというイメージだが、彼の出自は左翼の社会主義運動であり、サンディカリズムに共感していたようだ。ムッソリーニは自分が左から右に転向したと考えていたわけではない。自身の青年時代からの思想と信念を追究し貫いた生涯だったのである。このわかりにくさは、イタリアという国の政治状況・思想状況の混迷の反映に思える。

本書の序章の末尾には次のような付記がある。

「日本で「ファッショ」は負の意味での政治用語になっているので、文中ムッソリーニが起こした政治運動を指すのにはイタリア語により近い「ファショ」を使用した。」

これを読んで、西部邁が自殺の半年前に刊行した『ファシスタたらんとした者』を想起した。ムッソリーニの「ファショ」や西部邁の「ファシスタ」を十全に理解できたわけではないが、「全体主義」として思考停止的に切り捨てることのできないものが潜んでいそうだ。

本書には日本に関する話題も多い。昭和初期には歌舞伎『ムッソリーニ』が上演され「ムッソリーニ首相の一睨みは千両」と評価されたそうだ。日本参戦に関するヒトラーとムッソリーニの評価の違い(ムッソリーニは思想的に歓迎)の分析も面白い。福田和也、三島由紀夫、保田與重郎を援用した論述もある。

私たち団塊世代が学生時代に一定の人気があったグラムシ(イタリア共産党創設者の一人)への言及も興味深い。グラムシの日本での人気がムッソリーニの低評価につながっているとし、「ムッソリーニのグラムシ虐待はデマだ」とムッソリーニを擁護しているのは少々微笑ましい。

驚いたのは、ダンヌンツィオのフィウメ占領に参加した日本人がいたという話である。それは上田敏の弟子にあたる下位春吉という詩人で、ダンヌンツィオの密使としてムッソリーニに書簡を届けたそうだ。

本書はムッソリーニ殺害の状況も詳しく分析している。謎が多くていまだに事実関係はよくわからないとし、次のように述べている。

「1945年から今日まで、ムッソリーニの死の謎に関しては多くの推測がなされてきたが、真面目な研究も何の結論にも至っていない。」

「ムッソリーニはイタリア国民により裁かれるどころか、彼は裁かれないように殺害されたというのが事実である。」

また、ミラノの広場に遺体が吊るされた衝撃的な光景については次のように述べている。

「このような事件が二十世紀に起こり得るとは夢にも思えなかったイタリアの人々は衝撃を受け、国民としての恥を感じた。」

私のムッソリーニに関する知識は、ヒトラーやナチス関連の書籍から得た断片的なものに過ぎない。その大雑把なイメージは「ヒトラーの頼りにならない盟友、第二次大戦の脇役」である。

ムッソリーニといえば、ミラノの広場で遺体が愛人とともに逆さ吊りにされた写真が衝撃的である。極悪非道な独裁者の哀れな末路という印象を強くするが、考えてみれば、そこに至るてんまつをよく知らない。

ムッソリーニについて一冊にまとまったコンパクトな新書本でもないかと検索したが手頃な本がない。結局、次の本を入手して読んだ。

『ムッソリーニ:一イタリア人の物語』(ロマノ・ヴルピッタ/ちくま学芸文庫)

この本は拾い物だった。断片的だったムッソリーニの意外な輪郭が見えてきた気がする。

2000年に中公叢書として刊行されたものの文庫版で、著者は1939年生まれのイタリア人、元外交官でEUの駐日代表部次席代表も勤め、大学教授に転身している。本書は翻訳書ではなく達意の日本語で書かれた和書である。著者は京都産業大学で「ヨーロッパ企業論」「日欧比較文化論」などを教えていていたそうだ。

歴史家でない著者が本書を執筆した動機は、ムッソリーニに無関心で彼を二流の人物と見なしている日本人に対して「ムッソリーニ評価の現状」を啓蒙することにあるようだ。なんだか、私向けに書かれた本のように思えた。

本書を読んで、イタリアにおけるムッソリーニ評価はドイツにおけるヒトラー評価とはかなり違うと知った。イタリアでは、いまでも一般大衆のムッソリーニへの興味は強く、マスメディアは絶えず彼を話題にしているそうだ。彼を非難・憎悪する見解が多いのは確かだが、一般民衆の間での彼への反感はさほどでもないそうだ。

この伝記を読了して、一定のムッソリーニ人気が持続している理由が少しわかった。単純には断罪しがたい「わかりにくさ」がある陰影に富んだ人物である。彼の運動を、第一次世界大戦の「塹壕の世代」による世代交代運動だという見方に納得した。世代の言葉を語れるリーダーは強い。

ムッソリーニといえば右翼ファシストというイメージだが、彼の出自は左翼の社会主義運動であり、サンディカリズムに共感していたようだ。ムッソリーニは自分が左から右に転向したと考えていたわけではない。自身の青年時代からの思想と信念を追究し貫いた生涯だったのである。このわかりにくさは、イタリアという国の政治状況・思想状況の混迷の反映に思える。

本書の序章の末尾には次のような付記がある。

「日本で「ファッショ」は負の意味での政治用語になっているので、文中ムッソリーニが起こした政治運動を指すのにはイタリア語により近い「ファショ」を使用した。」

これを読んで、西部邁が自殺の半年前に刊行した『ファシスタたらんとした者』を想起した。ムッソリーニの「ファショ」や西部邁の「ファシスタ」を十全に理解できたわけではないが、「全体主義」として思考停止的に切り捨てることのできないものが潜んでいそうだ。

本書には日本に関する話題も多い。昭和初期には歌舞伎『ムッソリーニ』が上演され「ムッソリーニ首相の一睨みは千両」と評価されたそうだ。日本参戦に関するヒトラーとムッソリーニの評価の違い(ムッソリーニは思想的に歓迎)の分析も面白い。福田和也、三島由紀夫、保田與重郎を援用した論述もある。

私たち団塊世代が学生時代に一定の人気があったグラムシ(イタリア共産党創設者の一人)への言及も興味深い。グラムシの日本での人気がムッソリーニの低評価につながっているとし、「ムッソリーニのグラムシ虐待はデマだ」とムッソリーニを擁護しているのは少々微笑ましい。

驚いたのは、ダンヌンツィオのフィウメ占領に参加した日本人がいたという話である。それは上田敏の弟子にあたる下位春吉という詩人で、ダンヌンツィオの密使としてムッソリーニに書簡を届けたそうだ。

本書はムッソリーニ殺害の状況も詳しく分析している。謎が多くていまだに事実関係はよくわからないとし、次のように述べている。

「1945年から今日まで、ムッソリーニの死の謎に関しては多くの推測がなされてきたが、真面目な研究も何の結論にも至っていない。」

「ムッソリーニはイタリア国民により裁かれるどころか、彼は裁かれないように殺害されたというのが事実である。」

また、ミラノの広場に遺体が吊るされた衝撃的な光景については次のように述べている。

「このような事件が二十世紀に起こり得るとは夢にも思えなかったイタリアの人々は衝撃を受け、国民としての恥を感じた。」

ほろ酔い気分にさせる「初春大歌舞伎」 ― 2020年01月23日

歌舞伎座で「初春大歌舞伎」を観た。昼の部と夜の部のチケットをゲットし、通しで観るつもりだったが、夜の部が高校の同期会とバッティングした。観劇を優先しようとも思ったが、同期会は2年に一回の開催で、みな今年72歳になる。2年後に生きているかどうかわからないので、夜の部の3演目の1番目だけを観て途中退席し、同期会に遅刻参加した。

観たのは次の5演目になる。

醍醐の花見

奥州安達原 袖萩祭文

素襖落

河内山

義経腰越状

最初の演目は『醍醐の花見』。正月と花見は季節が違ってもめでたい祝祭気分は共通している。1月も下旬に入り正月気分は消えつつあるが、歌舞伎座にはめでたい空気が流れている。

今回の演目では、酒好きが酒を美味そうに飲む場面が印象に残った。素襖落では中村吉右衛門が酔っ払い、義経腰越状では松本白鸚が酔っ払らう。重鎮の白鸚、吉右衛門の兄弟がそろって酔態を演じるのに正月を感じた。

その酔態を東銀座の歌舞伎座で観てから吉祥寺に移動し、同期会の宴席に参加した。舞台から受容したほろ酔い気分を持続したままの参加は心地よく、酒量がすこし増えたかもしれない。

飲酒の伝染は、私が観た最後の演目・義経腰越状でコミカルに演じられていた。それをそのまま受け継いだ吾輩も単純である。

観たのは次の5演目になる。

醍醐の花見

奥州安達原 袖萩祭文

素襖落

河内山

義経腰越状

最初の演目は『醍醐の花見』。正月と花見は季節が違ってもめでたい祝祭気分は共通している。1月も下旬に入り正月気分は消えつつあるが、歌舞伎座にはめでたい空気が流れている。

今回の演目では、酒好きが酒を美味そうに飲む場面が印象に残った。素襖落では中村吉右衛門が酔っ払い、義経腰越状では松本白鸚が酔っ払らう。重鎮の白鸚、吉右衛門の兄弟がそろって酔態を演じるのに正月を感じた。

その酔態を東銀座の歌舞伎座で観てから吉祥寺に移動し、同期会の宴席に参加した。舞台から受容したほろ酔い気分を持続したままの参加は心地よく、酒量がすこし増えたかもしれない。

飲酒の伝染は、私が観た最後の演目・義経腰越状でコミカルに演じられていた。それをそのまま受け継いだ吾輩も単純である。

昭和3年刊行の『ムッソリニ傳』を読む ― 2020年01月25日

ダンヌンツィオやムッソリーニの伝記を読み、書架の奥に戦前に出版されたムッソリーニ伝があったことを思い出した。

『ムッソリニ傳』(澤田謙/大日本雄辯會講談社/昭和3年1月15日発行)

この本は中学生の頃(1960年代初頭)に祖父の家の本棚から拝借したものである。そのときにパラパラと拾い読みしただけで通読していない。ヴルピッタの『ムッソリーニ』(ちくま学芸文庫)を読んだのを機に、この戦前の本も読んでみた。

澤田謙という人は戦前から戦後にかけて多くの伝記を書いた作家で、私はこの人が昭和9年に出した『ヒットラー傳』を5年前に読んだ。そのとき、感想をブログに書いた。

『ムッソリニ傳』の刊行は『ヒットラー傳』の6年前の1928年(昭和3年)で、ムッソリーニは首相になって6年目の44歳だった。本書にヒトラーは登場しない。当時ヒトラーは39歳、ナチスはまだ低迷期だった。ナチスの党勢が上向くのは本書刊行の翌年の1929年からである。

ヴルピッタの『ムッソリーニ』によれば、昭和初期の日本でムッソリーニは「忠君愛国」の首相として大きな人気があり、彼に関する本が多数刊行されたそうだ。歌舞伎『ムッソリニ』が人気役者・二代目市川左團次によって上演されたのも『ムッソリニ傳』刊行と同じ年である。

『ムッソリニ傳』は講談調の立志伝、痛快な勧善懲悪の英雄譚である。悪玉は優柔不断で怯懦な既成政党や共産党、善玉はムッソリーニ率いるファシストである。国民は暴戻の共産党を懲らしめてくれたムッソリーニを歓呼と感謝で迎える……大雑把にいえばそんなストーリーになっている。

歴史書などではさほど存在感のない当時のイタリア国王を賢王として目いっぱい持ち上げているのは、天皇を神格化した当時の日本の状況を反映しているのだろうか。

当初、ムッソリーニは社会党の活動家で、機関紙の編集長も務めている。彼の父親も社会党の活動家だった。社会党はもちろん左翼であり、そのメンバーの一部が後にイタリア共産党を創設する。

『ムッソリニ傳』は、そんなムッソリーニの出自をどう描いているのか。父親については「日本でも地方の田舎にはよくある無学な政治狂い」としてかたづけている。

ムッソリーニ自身を政治狂いにするわけにはいかないので、ムッソリーニが活躍していた頃の社会党には正義があったが、その後堕落して人心が離れたとしている。さすが、伝記作家だと感心した。

この伝記の基調はムッソリーニのファシズム称揚である。ファシズムに対して「自由を否定」「暴力的」「哲学がない」などの批判があるとしたうえで、そんな見解への反論を展開している。

本書の序では、作者自身の見解として「ファッシズムに至つては、或る點に熱烈なる共鳴を覺ゆると共に、或る點については極端なる反意を表さねばならぬ。」と述べている。その反意の内容には触れていない。昭和初期日本におけるファシズム観の雰囲気が垣間見える。

本書にはダンヌンツィオ(本文表記はダヌンチオ)に言及した箇所もいくつかあるが、さほど詳しくはない。それはダンヌンツィオの活躍を読者衆知のこととしているからである。当時のダンヌンツィオはそんな大きな存在だったようだ。

本書の扉にはムッソリーニの肖像写真をはじめ5葉の写真を掲載している。その1枚がガルダ湖畔のムッソリーニとダンヌンツィオのツー・ショットである。本文にこの場面への言及はない。

『ムッソリニ傳』(澤田謙/大日本雄辯會講談社/昭和3年1月15日発行)

この本は中学生の頃(1960年代初頭)に祖父の家の本棚から拝借したものである。そのときにパラパラと拾い読みしただけで通読していない。ヴルピッタの『ムッソリーニ』(ちくま学芸文庫)を読んだのを機に、この戦前の本も読んでみた。

澤田謙という人は戦前から戦後にかけて多くの伝記を書いた作家で、私はこの人が昭和9年に出した『ヒットラー傳』を5年前に読んだ。そのとき、感想をブログに書いた。

『ムッソリニ傳』の刊行は『ヒットラー傳』の6年前の1928年(昭和3年)で、ムッソリーニは首相になって6年目の44歳だった。本書にヒトラーは登場しない。当時ヒトラーは39歳、ナチスはまだ低迷期だった。ナチスの党勢が上向くのは本書刊行の翌年の1929年からである。

ヴルピッタの『ムッソリーニ』によれば、昭和初期の日本でムッソリーニは「忠君愛国」の首相として大きな人気があり、彼に関する本が多数刊行されたそうだ。歌舞伎『ムッソリニ』が人気役者・二代目市川左團次によって上演されたのも『ムッソリニ傳』刊行と同じ年である。

『ムッソリニ傳』は講談調の立志伝、痛快な勧善懲悪の英雄譚である。悪玉は優柔不断で怯懦な既成政党や共産党、善玉はムッソリーニ率いるファシストである。国民は暴戻の共産党を懲らしめてくれたムッソリーニを歓呼と感謝で迎える……大雑把にいえばそんなストーリーになっている。

歴史書などではさほど存在感のない当時のイタリア国王を賢王として目いっぱい持ち上げているのは、天皇を神格化した当時の日本の状況を反映しているのだろうか。

当初、ムッソリーニは社会党の活動家で、機関紙の編集長も務めている。彼の父親も社会党の活動家だった。社会党はもちろん左翼であり、そのメンバーの一部が後にイタリア共産党を創設する。

『ムッソリニ傳』は、そんなムッソリーニの出自をどう描いているのか。父親については「日本でも地方の田舎にはよくある無学な政治狂い」としてかたづけている。

ムッソリーニ自身を政治狂いにするわけにはいかないので、ムッソリーニが活躍していた頃の社会党には正義があったが、その後堕落して人心が離れたとしている。さすが、伝記作家だと感心した。

この伝記の基調はムッソリーニのファシズム称揚である。ファシズムに対して「自由を否定」「暴力的」「哲学がない」などの批判があるとしたうえで、そんな見解への反論を展開している。

本書の序では、作者自身の見解として「ファッシズムに至つては、或る點に熱烈なる共鳴を覺ゆると共に、或る點については極端なる反意を表さねばならぬ。」と述べている。その反意の内容には触れていない。昭和初期日本におけるファシズム観の雰囲気が垣間見える。

本書にはダンヌンツィオ(本文表記はダヌンチオ)に言及した箇所もいくつかあるが、さほど詳しくはない。それはダンヌンツィオの活躍を読者衆知のこととしているからである。当時のダンヌンツィオはそんな大きな存在だったようだ。

本書の扉にはムッソリーニの肖像写真をはじめ5葉の写真を掲載している。その1枚がガルダ湖畔のムッソリーニとダンヌンツィオのツー・ショットである。本文にこの場面への言及はない。

2020年版の『少女仮面』は新鮮だった ― 2020年01月27日

三軒茶屋のシアタートラムで『少女仮面』(作:唐十郎、演出:杉原邦生、主演:若村麻由美)を観た。

初演1969年のアングラ劇『少女仮面』が今年前半に異なる劇団で3本上演されることを知ったのは昨年11月で、その驚きをブログに書いた。

そして、この機会に3本を見比べたいと思った。その第1弾が今回の観劇である。二つ目は来月(2月)上演で、すでにチケットをゲットした。5月の「糸あやつり人形一糸座」の公演はまだチケット発売前である。

かつて私が観た『少女仮面』は1982年の小林勝也演出、渡辺えり子主演の舞台で、初演の早稲田小劇場(演出:鈴木忠志)や状況劇場(演出:唐十郎)の舞台は観ていない。にもかかわらず、私の頭の中には紅テントで李礼仙、麿赤児、唐十郎らが『少女仮面』を演じている姿が浮かんでいる。同時代的に戯曲を読み、LPレコードでこの芝居の挿入歌(セリフ入り)「時はゆくゆく」をくりかえし聞いたせいだと思う。

杉原邦生演出の今回の舞台は、私の頭の中の紅テントの舞台(偽の記憶なのだが)とはかなり違っていて、新鮮だった。1960年代の芝居ではなく2020年の芝居だと感じた。

演出が違うのは当然だが、役者の雰囲気がまったく違う。暗黒舞踏的、土俗的ものが洗い流され、スマートでカッコよくなっているのだ。泥絵の具の絵画がパステルカラーでよみがえったような趣である。それでも芝居は成り立っている。

あの印象的な挿入歌「時はゆくゆく乙女が婆アに、それでも時がゆくならば、婆アは乙女になるかしら…」の歌い方もずいぶん変わっていて、伴奏に三味線が入る。昔のギターよりも現代の三味線の方が現代的に聞こえるのが不思議である。この歌に続く衒学的魔術的セリフが省略されていたのは残念だ。

久々に『少女仮面』を観て、腹話術師と人形が入れ替わってしまう挿話が劇全体のメタファになっている秀逸な構造をあらためて強く感じた。それを浮かびあがらせる演出だったのかもしれない。

初演1969年のアングラ劇『少女仮面』が今年前半に異なる劇団で3本上演されることを知ったのは昨年11月で、その驚きをブログに書いた。

そして、この機会に3本を見比べたいと思った。その第1弾が今回の観劇である。二つ目は来月(2月)上演で、すでにチケットをゲットした。5月の「糸あやつり人形一糸座」の公演はまだチケット発売前である。

かつて私が観た『少女仮面』は1982年の小林勝也演出、渡辺えり子主演の舞台で、初演の早稲田小劇場(演出:鈴木忠志)や状況劇場(演出:唐十郎)の舞台は観ていない。にもかかわらず、私の頭の中には紅テントで李礼仙、麿赤児、唐十郎らが『少女仮面』を演じている姿が浮かんでいる。同時代的に戯曲を読み、LPレコードでこの芝居の挿入歌(セリフ入り)「時はゆくゆく」をくりかえし聞いたせいだと思う。

杉原邦生演出の今回の舞台は、私の頭の中の紅テントの舞台(偽の記憶なのだが)とはかなり違っていて、新鮮だった。1960年代の芝居ではなく2020年の芝居だと感じた。

演出が違うのは当然だが、役者の雰囲気がまったく違う。暗黒舞踏的、土俗的ものが洗い流され、スマートでカッコよくなっているのだ。泥絵の具の絵画がパステルカラーでよみがえったような趣である。それでも芝居は成り立っている。

あの印象的な挿入歌「時はゆくゆく乙女が婆アに、それでも時がゆくならば、婆アは乙女になるかしら…」の歌い方もずいぶん変わっていて、伴奏に三味線が入る。昔のギターよりも現代の三味線の方が現代的に聞こえるのが不思議である。この歌に続く衒学的魔術的セリフが省略されていたのは残念だ。

久々に『少女仮面』を観て、腹話術師と人形が入れ替わってしまう挿話が劇全体のメタファになっている秀逸な構造をあらためて強く感じた。それを浮かびあがらせる演出だったのかもしれない。

『日経サイエンス』が『三体』を特集 ― 2020年01月29日

『日経サイエンス 2020年3月号』の特集は何と「中国のSF『三体』の科学」である。昨年末にこのSFを読んだばかりなので、この特集記事を興味深く読んだ。

この特集は次の4つの記事で構成されている。

(1) SF小説『三体』に見る天文学最前線:系外惑星の先にある異星文明

(2) 『三体』に出てくる量子通信は可能か?

(3) 三体問題に進展 周期解に新たな予感

(4) 作者劉慈欣が語るSFと科学技術

この4編の中では(1)が最も面白かった。天文学者への取材をベースに記者がまとめているのでわかりやすくて読みやすい。学者が『三体』を評価して楽しんでいることが伝わってくる。

(2)も物理学者への取材をベースに記者がまとめたものだが少し難しい。そもそも、小説では「智子(ソフォン)」という架空の人工量子が出てきて、かなり荒唐無稽な設定だと思っていたが、物理学者の目には興味深いフィクションに見えるようだ。

(3)は数学者が三体問題の現状を語った記事で、私には難しくて歯が立たなかった。

(4)は来日した際の作者の講演をまとめたものだが、その内容は普通すぎてあまり面白くない。

それにしても、真面目な科学雑誌が『三体』を大きく取り上げるのは、あの奇想天外なブッ飛んだSFに現代のサイエンスのさまざまな要素が反映されているのだろう。今夏の続編出版前に『三体』を再読したくなった。

この特集は次の4つの記事で構成されている。

(1) SF小説『三体』に見る天文学最前線:系外惑星の先にある異星文明

(2) 『三体』に出てくる量子通信は可能か?

(3) 三体問題に進展 周期解に新たな予感

(4) 作者劉慈欣が語るSFと科学技術

この4編の中では(1)が最も面白かった。天文学者への取材をベースに記者がまとめているのでわかりやすくて読みやすい。学者が『三体』を評価して楽しんでいることが伝わってくる。

(2)も物理学者への取材をベースに記者がまとめたものだが少し難しい。そもそも、小説では「智子(ソフォン)」という架空の人工量子が出てきて、かなり荒唐無稽な設定だと思っていたが、物理学者の目には興味深いフィクションに見えるようだ。

(3)は数学者が三体問題の現状を語った記事で、私には難しくて歯が立たなかった。

(4)は来日した際の作者の講演をまとめたものだが、その内容は普通すぎてあまり面白くない。

それにしても、真面目な科学雑誌が『三体』を大きく取り上げるのは、あの奇想天外なブッ飛んだSFに現代のサイエンスのさまざまな要素が反映されているのだろう。今夏の続編出版前に『三体』を再読したくなった。

最近のコメント