ハンニバルの闘い続けた生涯 ― 2019年10月02日

カルタゴの歴史を読んでいると、ハンニバルという人物の占めるウエイトの大きさをあらためて感じる。カルタゴ本を続けて読んだ行きがかりで次の本も読んだ。

『ハンニバル:地中海世界の覇権をかけて』(長谷川博隆/講談社学術文庫)

ハンニバルについてはかなり以前に『ハンニバル戦記』(塩野七生)と『ハンニバル戦争』(佐藤賢一)を読んでいる。前者は史談、後者は小説で、その内容は頭の中ですでに霞んでいるが、面白かったという印象は残っている。

今回読んだ『ハンニバル』は歴史学者が一般向けに書いた評伝である。歴史学者らしく、史料の検討をベースにハンニバルの生涯をたどっている。著者がハンニバルに感情移入しているとは思わないが、それでもハンニバルの魅力が十分に伝わってくる。波乱の生涯を強い意志で送った人物だと思う。

カルタゴ一般の史料と同様にハンニバルに関してもカルタゴ側のものはなく、敵方であるローマ人やギリシア人の文献が残っているだけである。だから、ローマを正当化するバイアスがかかっている可能性が高い。著者は、そんなバイアスを検討して史料批判を積み上げながらハンニバル像を紡ぎ出している。歴史学者のアプロ―チ方法が垣間見えて興味深い。

本書が描くハンニバル像は、ヘレニズムの教養と地中海世界視野の構想力をもった人物である。軍略に長けているだけでなく高い政治力も備えている。

ザマの戦いで敗れたときハンニバルは40代半ばで、ここでハンニバル大活躍の時代は終わったように見える。だが、その後19年間生きる。その後半生では、大政治家としてカルタゴ復興を主導するも、結局は亡命を余儀なくされ、高名な亡命者としてシリアなどで活躍する。本書はハンニバルの後半生19年間についても乏しい史料をベースに、その境遇と足跡を辿っている。それは最期まで闘い続けた姿である。

『ハンニバル:地中海世界の覇権をかけて』(長谷川博隆/講談社学術文庫)

ハンニバルについてはかなり以前に『ハンニバル戦記』(塩野七生)と『ハンニバル戦争』(佐藤賢一)を読んでいる。前者は史談、後者は小説で、その内容は頭の中ですでに霞んでいるが、面白かったという印象は残っている。

今回読んだ『ハンニバル』は歴史学者が一般向けに書いた評伝である。歴史学者らしく、史料の検討をベースにハンニバルの生涯をたどっている。著者がハンニバルに感情移入しているとは思わないが、それでもハンニバルの魅力が十分に伝わってくる。波乱の生涯を強い意志で送った人物だと思う。

カルタゴ一般の史料と同様にハンニバルに関してもカルタゴ側のものはなく、敵方であるローマ人やギリシア人の文献が残っているだけである。だから、ローマを正当化するバイアスがかかっている可能性が高い。著者は、そんなバイアスを検討して史料批判を積み上げながらハンニバル像を紡ぎ出している。歴史学者のアプロ―チ方法が垣間見えて興味深い。

本書が描くハンニバル像は、ヘレニズムの教養と地中海世界視野の構想力をもった人物である。軍略に長けているだけでなく高い政治力も備えている。

ザマの戦いで敗れたときハンニバルは40代半ばで、ここでハンニバル大活躍の時代は終わったように見える。だが、その後19年間生きる。その後半生では、大政治家としてカルタゴ復興を主導するも、結局は亡命を余儀なくされ、高名な亡命者としてシリアなどで活躍する。本書はハンニバルの後半生19年間についても乏しい史料をベースに、その境遇と足跡を辿っている。それは最期まで闘い続けた姿である。

『米軍が最も恐れた男カメジロー 不屈の生涯』を観た ― 2019年10月09日

那覇市の桜坂劇場で映画『米軍が最も恐れた男カメジロー 不屈の生涯』(監督:佐古忠彦)を観た。2年前に同じ劇場で観た『米軍が最も恐れた男 その名はカメジロー』のPart2にあたるドキュメンタリー映画である。128分の長編だが長さを感じさせず、前作以上に印象深かった。

カメジローとは瀬長亀次郎、米軍占領下の沖縄の闘士である。投獄生活の後、那覇市長に選出されるも米軍圧力下の市議会の不信任決議で追放される。本土復帰時には衆議院議員に選出される。

今年70歳の私は沖縄復帰の頃は大学生だった。瀬長亀次郎という人物は子供の頃から新聞やテレビで知っていたと思う。彼が那覇市長を追放されたのは私が小学三年の時だが、この人物が子供心に記憶に残っているのは、その独特な風貌と愛嬌を感じさせる名前のせいだろう。印象深い政治家だったのである。

本土復帰の頃の瀬長亀次郎には「国会議員に成り下がって、一回り小さくなった」と感じた。1960年代末の騒然とした時代、新左翼が「沖縄奪還」と叫んでいたら、佐藤栄作首相によって「沖縄返還」が粛々と進み、全軍労闘争が展開された。そして数年後には佐藤栄作にノーベル平和賞が授与された。釈然としないヘンテコな時代だった。この映画であの頃の気分が甦ってきた。

この映画の圧巻は亀次郎と佐藤栄作との国会での論戦場面である。前作にも同じ場面があったが、Part2はより詳細に描いている。やはり、亀次郎には迫力がある。佐藤栄作は今の安倍首相の祖父(岸信介)の弟で、当時の多くの学生にとっては最大の敵役だった。いま映像で観ると、団十郎と呼ばれたのもうなずける役者ぶりで、それなりの人物にも見えてきて、現首相をはじめ現在の政治家の矮小さが情けなくなる。己の若かった時代が大きく見えるのは年のせいかもしれないが。

この映画でハッとしたのは「米国には沖縄の基地存続こそが最大の課題で、その手段として沖縄を返還した」というカメジローの国会論戦での指摘である。「沖縄占領」がまねく抵抗運動拡大の中で基地を維持するのは困難であり、基地維持には返還がいいとた判断したというのである。当然ながら佐藤栄作はカメジローのこの見解を否定する。

それから半世紀経った現状を見るとカメジローに首肯せざるを得ない。

カメジローとは瀬長亀次郎、米軍占領下の沖縄の闘士である。投獄生活の後、那覇市長に選出されるも米軍圧力下の市議会の不信任決議で追放される。本土復帰時には衆議院議員に選出される。

今年70歳の私は沖縄復帰の頃は大学生だった。瀬長亀次郎という人物は子供の頃から新聞やテレビで知っていたと思う。彼が那覇市長を追放されたのは私が小学三年の時だが、この人物が子供心に記憶に残っているのは、その独特な風貌と愛嬌を感じさせる名前のせいだろう。印象深い政治家だったのである。

本土復帰の頃の瀬長亀次郎には「国会議員に成り下がって、一回り小さくなった」と感じた。1960年代末の騒然とした時代、新左翼が「沖縄奪還」と叫んでいたら、佐藤栄作首相によって「沖縄返還」が粛々と進み、全軍労闘争が展開された。そして数年後には佐藤栄作にノーベル平和賞が授与された。釈然としないヘンテコな時代だった。この映画であの頃の気分が甦ってきた。

この映画の圧巻は亀次郎と佐藤栄作との国会での論戦場面である。前作にも同じ場面があったが、Part2はより詳細に描いている。やはり、亀次郎には迫力がある。佐藤栄作は今の安倍首相の祖父(岸信介)の弟で、当時の多くの学生にとっては最大の敵役だった。いま映像で観ると、団十郎と呼ばれたのもうなずける役者ぶりで、それなりの人物にも見えてきて、現首相をはじめ現在の政治家の矮小さが情けなくなる。己の若かった時代が大きく見えるのは年のせいかもしれないが。

この映画でハッとしたのは「米国には沖縄の基地存続こそが最大の課題で、その手段として沖縄を返還した」というカメジローの国会論戦での指摘である。「沖縄占領」がまねく抵抗運動拡大の中で基地を維持するのは困難であり、基地維持には返還がいいとた判断したというのである。当然ながら佐藤栄作はカメジローのこの見解を否定する。

それから半世紀経った現状を見るとカメジローに首肯せざるを得ない。

海賊行為の被害を描いた『ローマ亡き後の地中海世界』 ― 2019年10月11日

塩野七生氏の『ローマ亡き後の地中海世界』を読んだ。

『ローマ亡き後の地中海世界:海賊、そして海軍(1)(2)(3)(4)』(塩野七生/新潮文庫)

『ローマ人の物語』や『海の都の物語』を読んだ後、いずれ読まねばと思っていた作品である。久々の塩野ワールド体験だが、やはり塩野氏には読まされてしまう。雑用をこなしつつ文庫本4冊を1日1冊ペースで読んだ。面白かった。

本書巻末には、著者が自身の関連既刊書と本書との関係を解説した「附録」があり、次のように述べている。

「『海の都の物語』上下二巻/これはもう、『ローマ亡き後の地中海世界』と対を成す作品。舞台は地中海。時代も、古代ローマ滅亡後の一千年と同じ。/ちがうのは「海の都」はヴェネツィアに立って地中海を見ているのに対し、「亡きあとの地中海」のほうは、地中海の中央にいて東西南北に視線をめぐらせていることのみである。」

この記述通りの内容で、主な舞台は南イタリア、南仏、シチリア、北アフリカ、ギリシア、小アジアとかなり広範囲である。特に地中海の真ん中に位置するシチリアの存在感が大きい。著者は「一言で言えば、「歴史が厚い」のがシチリアなのである。」と述べている。たまたま昨年、シチリア史の概説書を数冊読んでいたのでいい復習になった。

本書は西ローマ帝国滅亡の5世紀から。海賊行為を禁止した19世紀のパリ宣言までの地中海世界を描いている。古代末期から中世、ルネサンスを経て近代に至る長い時間であり、この間にヨーロッパ世界を中心に展開される「世界史」は本書の遠景に霞んでいる。本書の背景の「世界史」をもう少し勉強せねばという気分になる。

本書のサブタイトルは「海賊、そして海軍」である。海賊と海軍の区別はあいまいで、かなり融合している。地中海の一千年は海賊&海軍が横行した時代である。略奪や拉致という海賊行為が、非合法と合法のはざまで古代から近代まで連綿と続いていたことに驚かされる。

塩野氏は魅力的な人物に焦点をあてて歴史を記述する作風で、本書にも魅力的は指導者や悪役が多く登場する。だが、それだけでなく、海賊行為の被害者となった多くの名もなき人々の境遇にも言及している。それが印象に残った。人類はつい昨日まで野蛮だったのである。それがすでに克服されたかどうかはわからない。

『ローマ亡き後の地中海世界:海賊、そして海軍(1)(2)(3)(4)』(塩野七生/新潮文庫)

『ローマ人の物語』や『海の都の物語』を読んだ後、いずれ読まねばと思っていた作品である。久々の塩野ワールド体験だが、やはり塩野氏には読まされてしまう。雑用をこなしつつ文庫本4冊を1日1冊ペースで読んだ。面白かった。

本書巻末には、著者が自身の関連既刊書と本書との関係を解説した「附録」があり、次のように述べている。

「『海の都の物語』上下二巻/これはもう、『ローマ亡き後の地中海世界』と対を成す作品。舞台は地中海。時代も、古代ローマ滅亡後の一千年と同じ。/ちがうのは「海の都」はヴェネツィアに立って地中海を見ているのに対し、「亡きあとの地中海」のほうは、地中海の中央にいて東西南北に視線をめぐらせていることのみである。」

この記述通りの内容で、主な舞台は南イタリア、南仏、シチリア、北アフリカ、ギリシア、小アジアとかなり広範囲である。特に地中海の真ん中に位置するシチリアの存在感が大きい。著者は「一言で言えば、「歴史が厚い」のがシチリアなのである。」と述べている。たまたま昨年、シチリア史の概説書を数冊読んでいたのでいい復習になった。

本書は西ローマ帝国滅亡の5世紀から。海賊行為を禁止した19世紀のパリ宣言までの地中海世界を描いている。古代末期から中世、ルネサンスを経て近代に至る長い時間であり、この間にヨーロッパ世界を中心に展開される「世界史」は本書の遠景に霞んでいる。本書の背景の「世界史」をもう少し勉強せねばという気分になる。

本書のサブタイトルは「海賊、そして海軍」である。海賊と海軍の区別はあいまいで、かなり融合している。地中海の一千年は海賊&海軍が横行した時代である。略奪や拉致という海賊行為が、非合法と合法のはざまで古代から近代まで連綿と続いていたことに驚かされる。

塩野氏は魅力的な人物に焦点をあてて歴史を記述する作風で、本書にも魅力的は指導者や悪役が多く登場する。だが、それだけでなく、海賊行為の被害者となった多くの名もなき人々の境遇にも言及している。それが印象に残った。人類はつい昨日まで野蛮だったのである。それがすでに克服されたかどうかはわからない。

ギリシア悲劇は神話世界を構成するひとつの要素 ― 2019年10月13日

今週、シアターコクーンで海老蔵主演の『オイディプス』観劇予定なので、泥縄気分で次の本を読んだ。

『ギリシア悲劇Ⅱ ソポクレス』(ちくま文庫)

ギリシア悲劇は今年6月に読んだ『ギリシア悲劇Ⅰ アイスキュロス』に続いて2冊目で、少し慣れてきたせいか意外に面白くスラスラと読了できた。

ソポクレスはアイスキュロスの約30年後の人でヘロドトスと同時代人である。100編以上の劇を書いたそうだが、完全な形で残っているのは本書に収録されている以下の7編である。

アイアス

トラキスの女たち

アンティゴネ

エレクトラ

オイディプス王

ピロクテテス

コロノスのオイディプス

とりあえず「オイディプス王」だけを読めばいいかと思って、最初にこの作品を読んだが、それでは物足りず他の6編も読んでしまった。

「アンティゴネ」「コロノスのオイディプス」はオイディプス王に関連した話である。「エレクトラ」はアイスキュロスの「オレスティア」に関連している。

ギリシア悲劇はソポクレスやアイスキュロスなど劇作家によるまったくの創作ではなく、当時の人々が共有していたであろう伝承・伝説・神話を題材にした作家独自の切り口の舞台表現である。だから、ホメロスの叙事詩やギリシア神話などをある程度知っていないと、その演劇世界に入り込むのが難しい。

私は「イリアス」や「オデッセイ」は子供向けの簡略なものを中学生の頃に読んだだけで、その記憶もおぼろである。それでも本書を楽しめたのは、ネットで手軽に神話や伝説の人物や事件を検索できるからである。

ギリシア神話に関しては昨年数冊の本を読み、そのゴチャゴチャと込み入った森のような世界にいささか呆然としたことがある。考えてみれば、ギリシア悲劇そのものが神話や伝承を構成する要素のひとつなのである。神話的世界を表現する最適の方法が演劇だったと思う。

ソポクレスの劇にも女神アテナ、ヘラクレスなどが登場人物の一人として舞台に現れるし、登場人物がさまざまな神の名を口にするシーンが多い。そんな神の中で、しばしば言及されるのがエリニュス(復讐の女神)である。エリニュスの存在感が大きいのが「悲劇」の由縁かもしれない。

『ギリシア悲劇Ⅱ ソポクレス』(ちくま文庫)

ギリシア悲劇は今年6月に読んだ『ギリシア悲劇Ⅰ アイスキュロス』に続いて2冊目で、少し慣れてきたせいか意外に面白くスラスラと読了できた。

ソポクレスはアイスキュロスの約30年後の人でヘロドトスと同時代人である。100編以上の劇を書いたそうだが、完全な形で残っているのは本書に収録されている以下の7編である。

アイアス

トラキスの女たち

アンティゴネ

エレクトラ

オイディプス王

ピロクテテス

コロノスのオイディプス

とりあえず「オイディプス王」だけを読めばいいかと思って、最初にこの作品を読んだが、それでは物足りず他の6編も読んでしまった。

「アンティゴネ」「コロノスのオイディプス」はオイディプス王に関連した話である。「エレクトラ」はアイスキュロスの「オレスティア」に関連している。

ギリシア悲劇はソポクレスやアイスキュロスなど劇作家によるまったくの創作ではなく、当時の人々が共有していたであろう伝承・伝説・神話を題材にした作家独自の切り口の舞台表現である。だから、ホメロスの叙事詩やギリシア神話などをある程度知っていないと、その演劇世界に入り込むのが難しい。

私は「イリアス」や「オデッセイ」は子供向けの簡略なものを中学生の頃に読んだだけで、その記憶もおぼろである。それでも本書を楽しめたのは、ネットで手軽に神話や伝説の人物や事件を検索できるからである。

ギリシア神話に関しては昨年数冊の本を読み、そのゴチャゴチャと込み入った森のような世界にいささか呆然としたことがある。考えてみれば、ギリシア悲劇そのものが神話や伝承を構成する要素のひとつなのである。神話的世界を表現する最適の方法が演劇だったと思う。

ソポクレスの劇にも女神アテナ、ヘラクレスなどが登場人物の一人として舞台に現れるし、登場人物がさまざまな神の名を口にするシーンが多い。そんな神の中で、しばしば言及されるのがエリニュス(復讐の女神)である。エリニュスの存在感が大きいのが「悲劇」の由縁かもしれない。

上映時間7時間18分の『サタンタンゴ』を観た ― 2019年10月15日

渋谷のシアター・イメージフォーラムという小さな映画館で『サタンタンゴ』(監督:タル・ベーラ)を観た。上映時間7時間18分の映画である。上映開始が12時30分、途中に10分と30分の2回の休憩をはさんで8時30分終了という長丁場だった。

このハンガリー映画は25年前の作品だが日本では初公開である。タル・ベーラ監督は上映を機に先月来日している。新聞の映画評によって、このモノクロ大長編映画が黙示録的な独特の世界を描いているらしいと予感し、普通ではない映画を観るという覚悟をもって上映にのぞんだ。

夜8時30分、映画を観終えて「えっ、これで終わりか」と思った。腰が少し痛くなったが、長さはあまり感じなかった。情景描写が多いがストーリーのある映画である。劇中の時間経過は数日である。数日の話を描いた長編『カラマーゾフの兄弟』と同様に作品の中に時間が圧縮されている。

この映画の終幕には、大河小説の幕が下りるような感慨や、複雑な謎が解明されるような爽快感はない。この世界はどうなっていくのだろうという宙ぶらりんな懸念のまま、冒頭の情景に戻るような形で終わる。それは「始まり」のような「終わり」である。

長回しを多用したこの映画の映像は独特である。降り続く雨、泥でぬかるんだ大地、果てしなく道を歩き続ける人間、牛の群れ、馬の群れ、酒場で酔いつぶれるまでダンスに興じる人々、廃墟のベランダから周囲を睥睨するふくろう……そんな夢の中のような映像がいつまでも印象に残る。

この映画の後半にはキリストのような風貌の詐欺師が登場する。キリストの肖像が残っているわけではないので、私が勝手に抱いているキリストの風貌に似た男である。この男の巧みな弁舌によって、村人たちはハーメルンの笛吹き男に連れ去られた子供たちのようにさまよい始める。

観客からは明らかに詐欺師に見えるのに、それなりの存在感のある登場人物たちは容易に欺かれる。映画が描く不思議な異世界と現実世界を結ぶ寓意がそこにあると感じた。

このハンガリー映画は25年前の作品だが日本では初公開である。タル・ベーラ監督は上映を機に先月来日している。新聞の映画評によって、このモノクロ大長編映画が黙示録的な独特の世界を描いているらしいと予感し、普通ではない映画を観るという覚悟をもって上映にのぞんだ。

夜8時30分、映画を観終えて「えっ、これで終わりか」と思った。腰が少し痛くなったが、長さはあまり感じなかった。情景描写が多いがストーリーのある映画である。劇中の時間経過は数日である。数日の話を描いた長編『カラマーゾフの兄弟』と同様に作品の中に時間が圧縮されている。

この映画の終幕には、大河小説の幕が下りるような感慨や、複雑な謎が解明されるような爽快感はない。この世界はどうなっていくのだろうという宙ぶらりんな懸念のまま、冒頭の情景に戻るような形で終わる。それは「始まり」のような「終わり」である。

長回しを多用したこの映画の映像は独特である。降り続く雨、泥でぬかるんだ大地、果てしなく道を歩き続ける人間、牛の群れ、馬の群れ、酒場で酔いつぶれるまでダンスに興じる人々、廃墟のベランダから周囲を睥睨するふくろう……そんな夢の中のような映像がいつまでも印象に残る。

この映画の後半にはキリストのような風貌の詐欺師が登場する。キリストの肖像が残っているわけではないので、私が勝手に抱いているキリストの風貌に似た男である。この男の巧みな弁舌によって、村人たちはハーメルンの笛吹き男に連れ去られた子供たちのようにさまよい始める。

観客からは明らかに詐欺師に見えるのに、それなりの存在感のある登場人物たちは容易に欺かれる。映画が描く不思議な異世界と現実世界を結ぶ寓意がそこにあると感じた。

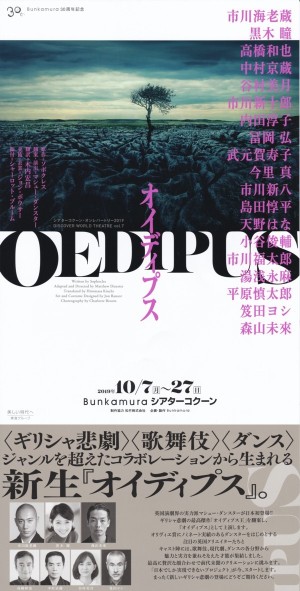

海老蔵のオディプス王はネクタイ背広姿だった ― 2019年10月17日

シアターコクーンで『オイディプス』(翻案・演出:マシュー・ダンスター)を観た。オイディプスは市川海老蔵、イオカステは黒木瞳、クレオンは高橋和也、コロスのリーダーが森山未來である。

英国人の翻案・演出によるこの芝居、上演時間は休憩なしの1時間55分、さほど長くはない。テンポよく舞台が進行する。

ソポクレスの原作にかなり忠実だがコロスの合唱部分は大幅に省略し、わかりやすい芝居になっている。登場人物の名や地名(テーバイ、コリントス)は原作と同じだが、衣装や装置は現代にも近未来にも見える設定である。

疫病に苦しむテーバイは放射能汚染にさらされたシェルター都市の様相で、外部の様子をモニターで監視している。住人たちは外出時には防護服やガスマスク姿になる。オディプス王はネクタイにスーツ姿、クレオンは軍服姿、コリントスからの使者は軍用ヘリコプターで舞台の上方から軍服姿でやって来る。

そんな設定で進行するギリシア悲劇だが、さほどに違和感はない。神話的物語の普遍性のせいか、むしろ親しみを感じてしまう。

黒木瞳を舞台で観るのは初めてである。20年ぐらい昔の姿からあまり変わっていないのに少し驚いた。海老蔵の妻であり母でもあるという、違和感があってもおかしくない役にぴたりと収まっている。やや無理とも感じられる設定の物語が自然に見えてくる。

この舞台を観て、ギリシア悲劇の舞台がエンタメになり得ると気づいた。歌舞伎にも通じる非日常的な娯楽性がある。多くの観客が求める物語の原初的なものがそこにあると思えた。

英国人の翻案・演出によるこの芝居、上演時間は休憩なしの1時間55分、さほど長くはない。テンポよく舞台が進行する。

ソポクレスの原作にかなり忠実だがコロスの合唱部分は大幅に省略し、わかりやすい芝居になっている。登場人物の名や地名(テーバイ、コリントス)は原作と同じだが、衣装や装置は現代にも近未来にも見える設定である。

疫病に苦しむテーバイは放射能汚染にさらされたシェルター都市の様相で、外部の様子をモニターで監視している。住人たちは外出時には防護服やガスマスク姿になる。オディプス王はネクタイにスーツ姿、クレオンは軍服姿、コリントスからの使者は軍用ヘリコプターで舞台の上方から軍服姿でやって来る。

そんな設定で進行するギリシア悲劇だが、さほどに違和感はない。神話的物語の普遍性のせいか、むしろ親しみを感じてしまう。

黒木瞳を舞台で観るのは初めてである。20年ぐらい昔の姿からあまり変わっていないのに少し驚いた。海老蔵の妻であり母でもあるという、違和感があってもおかしくない役にぴたりと収まっている。やや無理とも感じられる設定の物語が自然に見えてくる。

この舞台を観て、ギリシア悲劇の舞台がエンタメになり得ると気づいた。歌舞伎にも通じる非日常的な娯楽性がある。多くの観客が求める物語の原初的なものがそこにあると思えた。

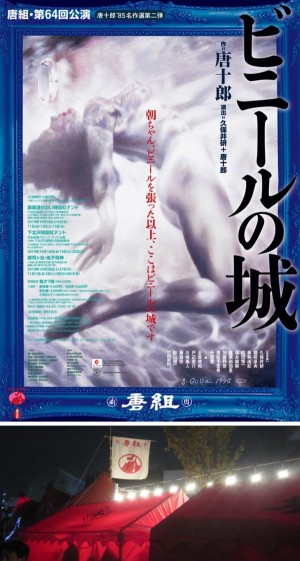

紅テントで『ビニールの城』を観た ― 2019年10月19日

下北沢の空き地(小田急線跡)で劇団唐組のテント芝居『ビニールの城』(演出:久保井研+唐十郎)を観た。1985年、唐十郎が劇団第七病棟(石橋蓮司、緑魔子)に書き下ろした作品だそうだ。3年前、宮沢りえ主演でシターコクーンで上演されたとき、観たいと思ったがチケットを取れなかった。その『ビニールの城』を今回、初めて観ることができた。

満員の盛況で、テント桟敷の観客をいっせいの掛け声で押し込むさまに往年の状況劇場を想起した。ざっと見たところ、私のような高齢者観客は約3割で若い観客も多い。

出演者は私には未知の役者ばかりだが、唐十郎独特の幻術のような言語空間に拮抗する好演に感心した。かつては、唐十郎世界を現出できるのは往年の怪優たちだけだと感じていたが、時が移れば新たな役者の肉体に受け継がれていくのだと気づいた。

今回は事前に戯曲を読む機会がなく観劇した。でも、この芝居に懐かしさを感じてしまう。唐十郎の世界は論理と感性がゴチャゴチャになり、わかりにくさとわかりやすさが同居している……というか違う次元ですれ違っている。くり返し観たくなるのは面白いからだが、その面白さの内実は半世紀経ってもつかめていない。つかめそうでつかめないから魅力がある。

満員の盛況で、テント桟敷の観客をいっせいの掛け声で押し込むさまに往年の状況劇場を想起した。ざっと見たところ、私のような高齢者観客は約3割で若い観客も多い。

出演者は私には未知の役者ばかりだが、唐十郎独特の幻術のような言語空間に拮抗する好演に感心した。かつては、唐十郎世界を現出できるのは往年の怪優たちだけだと感じていたが、時が移れば新たな役者の肉体に受け継がれていくのだと気づいた。

今回は事前に戯曲を読む機会がなく観劇した。でも、この芝居に懐かしさを感じてしまう。唐十郎の世界は論理と感性がゴチャゴチャになり、わかりにくさとわかりやすさが同居している……というか違う次元ですれ違っている。くり返し観たくなるのは面白いからだが、その面白さの内実は半世紀経ってもつかめていない。つかめそうでつかめないから魅力がある。

谷崎潤一郎や斎藤茂吉も登場する『ヒトラーの正体』 ― 2019年10月25日

舛添要一氏がヒトラーに関する新書を書いた。

『ヒトラーの正体』(舛添要一/小学館新書)

元都知事、その前は厚労大臣で参議院議員、それ以前は国際政治学者だったから現代史の本を著すことに不思議はない。とはいうものの、やや意外な感じがした。

だが、考えてみれば「ヒトラー」は非常に多くの人々の関心を引きつける存在であり、私も中学生の頃からヒトラーに関する本をボチボチと読んできた。現代史の研究者がヒトラーを俎上に乗せるのは当然の必然である。

本書はヒトラーに関する入門書である。著者はあとがきで「本書は、内外の専門家による膨大な研究に依拠しており、それらの優れた業績を私なりの考え方でまとめたにすぎません」と述べている。この言葉通りの内容で、ヒトラー評価(批判)なども常識的であり、元政治家としてのユニークな見解を開陳しているわけではない。

でも、私には未知の知見も随所にあり面白かった。舛添氏は学究生活時代にミュンヘンに滞在したことがあるそうで、ミュンヘン絡みの話には現場の空気を感じることができた。ヒトラーのオーストリアやチェコへの侵入を国際社会が容認した背景に「民族自決」という考えがあったと指摘しているのは適格だと思った。そこを国際政治学者の視点でもっと掘り下げてほしかった。

本書で面白いのは谷崎潤一郎の『細雪』や斎藤茂吉の短歌を援用してヒトラー台頭の時代の空気を描いている箇所である。私は高名な『細雪』を読んでいないが、そのうち読んでみようという気になった。

『ヒトラーの正体』(舛添要一/小学館新書)

元都知事、その前は厚労大臣で参議院議員、それ以前は国際政治学者だったから現代史の本を著すことに不思議はない。とはいうものの、やや意外な感じがした。

だが、考えてみれば「ヒトラー」は非常に多くの人々の関心を引きつける存在であり、私も中学生の頃からヒトラーに関する本をボチボチと読んできた。現代史の研究者がヒトラーを俎上に乗せるのは当然の必然である。

本書はヒトラーに関する入門書である。著者はあとがきで「本書は、内外の専門家による膨大な研究に依拠しており、それらの優れた業績を私なりの考え方でまとめたにすぎません」と述べている。この言葉通りの内容で、ヒトラー評価(批判)なども常識的であり、元政治家としてのユニークな見解を開陳しているわけではない。

でも、私には未知の知見も随所にあり面白かった。舛添氏は学究生活時代にミュンヘンに滞在したことがあるそうで、ミュンヘン絡みの話には現場の空気を感じることができた。ヒトラーのオーストリアやチェコへの侵入を国際社会が容認した背景に「民族自決」という考えがあったと指摘しているのは適格だと思った。そこを国際政治学者の視点でもっと掘り下げてほしかった。

本書で面白いのは谷崎潤一郎の『細雪』や斎藤茂吉の短歌を援用してヒトラー台頭の時代の空気を描いている箇所である。私は高名な『細雪』を読んでいないが、そのうち読んでみようという気になった。

最近のコメント