満洲を語る『李香蘭 私の半生』は面白い ― 2023年01月05日

小説『地図と拳』で満洲への関心がわいて『満洲暴走 隠された構造』を読み、カミさんの書架にあった次の自伝を思い出した。伝記の類を読みたくなる正月気分にマッチするので、さっそく読了した。

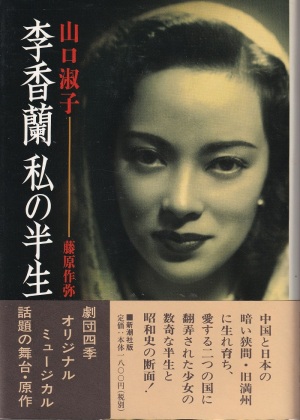

『李香蘭 私の半生』(山口淑子・藤原作弥/新潮社)

1987年に出た本である(書架にあったのは2000年の32刷)。もっと早く読んでおけばよかった思った。冒頭に平頂山事件(1932年)が出てくるからである。この事件は『地図と拳』の題材のひとつで、『満洲暴走 隠された構造』もこの事件に言及しているが、私はこの事件を知らなかった。

満洲生まれの山口淑子は11歳のとき、抗日ゲリラによる撫順炭鉱襲撃事件に遭遇し、日本軍によるゲリラ犯拷問も目撃、その生々しい記憶を綴っている。平頂山事件は炭鉱襲撃への報復として日本軍が付近の村の住民全員を虐殺した事件である。彼女が事件の全貌を知ったのは、近年(本書執筆の1987年の数年前だろう)、撫順を訪問した際だそうだ。

私が本書をスルーしていたのは、山口淑子=李香蘭に関する基本的なことは知っている気になっていたからである。皆が中国人だと思っていた女優・李香蘭が実は日本人で、終戦時には日本に協力した中国人として処刑されそうになり、危機一髪で日本人と証明されて無事に帰国した――という話は子供の頃から母(山口淑子より4歳下)に聞かされていた。また、かなり以前に読んだイサム・ノグチの伝記本にも、戦後の一時期、彼と結婚していた山口淑子に触れていた。

本書を読んで、山口淑子は私が思っていた以上に中国人になりきっていたと知った。国士風の父によって幼少期から中国語を学び、父の友人の中国人(地方政界の大物)宅にあずけられ、その娘として北京のミッションスクールに通っていたのだ。当時の北京の学校では抗日・排日の風潮が強く、学生たちの会合で各自が抗日の決意表明をする場があり、日本人であることを隠していた彼女も苦慮しつつ決意表明をしている。

また、女優になって初めて日本を訪問したとき、旅券チェックで中国人姿の彼女が日本人と気づいた警官から「チャンコロの服を着て、支那語なぞしゃべって、それで貴様、恥ずかしくないのか」と怒鳴られている。

父親はなぜ彼女を中国人の学校に入れたのだろうか。おそらく、満洲という地の国際性に惹かれていたからだ。満州人・華人・ロシア人・日本人など多様な人々が暮らす満洲には、軍部の思惑とは別の開放的なコスモポリタンの空気が流れていたのだと思う。大陸浪人や馬賊が跋扈するロマンや謀略のイメージも重なる。

彼女が所属した満映も右翼と左翼が共存する不思議な組織だ。大杉栄を虐殺した甘粕元大尉が満映総裁に就任するとき、現場では「もっとも非文化的な人間が満洲一の文化機関を支配するとは」との反発があったそうだ。しかし、総裁就任の後の甘粕元大尉は左翼系の人々からも評判がよかったらしい。ハミダシ者の新天地だったのか……。

本書で驚いたのは、終戦直前の1945年8月9日(長崎原爆の日)の上海の情景である。彼女が歌う盛大な野外コンサートが開催され、会場は中国人・欧米人・日本人が夏の涼し気なファッションを競う華やかな社交場になっていたそうだ。「あれは「真夏の白昼夢」のように思えてならない」と彼女は述べている。やはり上海は魔都だ。

本書は山口淑子の自伝(刊行時67歳)ではあるが、藤原作弥(ジャーナリスト。後の日銀総裁)との共著になっている。自伝にありがちな「記憶の捏造」避けるため、藤原氏が事実確認などの取材を担ったそうだ。好感がもてる執筆方法だと思う。

『李香蘭 私の半生』(山口淑子・藤原作弥/新潮社)

1987年に出た本である(書架にあったのは2000年の32刷)。もっと早く読んでおけばよかった思った。冒頭に平頂山事件(1932年)が出てくるからである。この事件は『地図と拳』の題材のひとつで、『満洲暴走 隠された構造』もこの事件に言及しているが、私はこの事件を知らなかった。

満洲生まれの山口淑子は11歳のとき、抗日ゲリラによる撫順炭鉱襲撃事件に遭遇し、日本軍によるゲリラ犯拷問も目撃、その生々しい記憶を綴っている。平頂山事件は炭鉱襲撃への報復として日本軍が付近の村の住民全員を虐殺した事件である。彼女が事件の全貌を知ったのは、近年(本書執筆の1987年の数年前だろう)、撫順を訪問した際だそうだ。

私が本書をスルーしていたのは、山口淑子=李香蘭に関する基本的なことは知っている気になっていたからである。皆が中国人だと思っていた女優・李香蘭が実は日本人で、終戦時には日本に協力した中国人として処刑されそうになり、危機一髪で日本人と証明されて無事に帰国した――という話は子供の頃から母(山口淑子より4歳下)に聞かされていた。また、かなり以前に読んだイサム・ノグチの伝記本にも、戦後の一時期、彼と結婚していた山口淑子に触れていた。

本書を読んで、山口淑子は私が思っていた以上に中国人になりきっていたと知った。国士風の父によって幼少期から中国語を学び、父の友人の中国人(地方政界の大物)宅にあずけられ、その娘として北京のミッションスクールに通っていたのだ。当時の北京の学校では抗日・排日の風潮が強く、学生たちの会合で各自が抗日の決意表明をする場があり、日本人であることを隠していた彼女も苦慮しつつ決意表明をしている。

また、女優になって初めて日本を訪問したとき、旅券チェックで中国人姿の彼女が日本人と気づいた警官から「チャンコロの服を着て、支那語なぞしゃべって、それで貴様、恥ずかしくないのか」と怒鳴られている。

父親はなぜ彼女を中国人の学校に入れたのだろうか。おそらく、満洲という地の国際性に惹かれていたからだ。満州人・華人・ロシア人・日本人など多様な人々が暮らす満洲には、軍部の思惑とは別の開放的なコスモポリタンの空気が流れていたのだと思う。大陸浪人や馬賊が跋扈するロマンや謀略のイメージも重なる。

彼女が所属した満映も右翼と左翼が共存する不思議な組織だ。大杉栄を虐殺した甘粕元大尉が満映総裁に就任するとき、現場では「もっとも非文化的な人間が満洲一の文化機関を支配するとは」との反発があったそうだ。しかし、総裁就任の後の甘粕元大尉は左翼系の人々からも評判がよかったらしい。ハミダシ者の新天地だったのか……。

本書で驚いたのは、終戦直前の1945年8月9日(長崎原爆の日)の上海の情景である。彼女が歌う盛大な野外コンサートが開催され、会場は中国人・欧米人・日本人が夏の涼し気なファッションを競う華やかな社交場になっていたそうだ。「あれは「真夏の白昼夢」のように思えてならない」と彼女は述べている。やはり上海は魔都だ。

本書は山口淑子の自伝(刊行時67歳)ではあるが、藤原作弥(ジャーナリスト。後の日銀総裁)との共著になっている。自伝にありがちな「記憶の捏造」避けるため、藤原氏が事実確認などの取材を担ったそうだ。好感がもてる執筆方法だと思う。

最近のコメント