ブルーベリーの剪定はよくわからない ― 2023年03月06日

八ヶ岳南麓の山小屋へ日帰りで行き、ブルーベリーの剪定をした。今回は、ブルーベリー剪定を目的に行ったのではなく、水道の水漏れトラブル対応で急遽出向いたのだ。上下水道局から「水漏れがあるようなので水道の元栓を止めてます」との電話があり、業者に連絡をとってチェックに行ったのである。それはそれで大変だったが、日帰りで行くと決めた後で「そう言えば、冬のブルーベリー剪定の時期が過ぎつつある」と気づいたのだ。

かように、いいかげんな素人栽培だが、7本のブルーベリーからの収穫は細々と続いている。ホームセンターで苗木を購入したのは10年以上昔、ハウツー本をめくりながら栽培してきたが、見落としや手抜きも多い。剪定も、年によってやったりやらなかったりで、もはや野生に近い。株の更新もできていない。

それにしても、剪定という作業は素人には難しい。ネットの動画も見たが、どこまで切っていいのか判断に苦しむ。花芽がたくさんついている枝を切り落とすのはもったいなく思えてしまうのだ。

夏になって葉が茂ってくると、もっと剪定した方がよかったのではと反省することも多い。今回は思い切りよくかなり剪定したつもりだったが、写真で確認するとさほどでもなさそうに見える。正解がわからない。

かように、いいかげんな素人栽培だが、7本のブルーベリーからの収穫は細々と続いている。ホームセンターで苗木を購入したのは10年以上昔、ハウツー本をめくりながら栽培してきたが、見落としや手抜きも多い。剪定も、年によってやったりやらなかったりで、もはや野生に近い。株の更新もできていない。

それにしても、剪定という作業は素人には難しい。ネットの動画も見たが、どこまで切っていいのか判断に苦しむ。花芽がたくさんついている枝を切り落とすのはもったいなく思えてしまうのだ。

夏になって葉が茂ってくると、もっと剪定した方がよかったのではと反省することも多い。今回は思い切りよくかなり剪定したつもりだったが、写真で確認するとさほどでもなさそうに見える。正解がわからない。

野村萬斎演出『ハムレット』を観た ― 2023年03月11日

世田谷パブリックシアターで『ハムレット』(翻訳:河合祥一郎、構成・演出:野村萬斎、出演:野村裕基、藤間爽子、若村麻由美、村田雄浩、河原崎國太郎、野村萬斎、他)を観た。昨年2月、同じ劇場で観た「戯曲リーディング」をベースにした本番上演である。

昨年、「戯曲リーディング」を観た直後に河合祥一郎氏の『謎解き「ハムレット」』(ちくま学芸文庫)と『新訳 ハムレット』(角川文庫)を読んだ。20年前に出た『新訳 ハムレット』は、ハムレットを演じることになった野村萬斎氏が河合氏に依頼した新訳である。台詞のリズムや響きにこだわった「萬斎監訳」とも言える翻訳だそうだ。

萬斎氏が河合氏に新訳を依頼する契機になったのが『謎解き「ハムレット」』で、その巻末解説で、役者・萬斎氏は次のように述べている。

「いつか、同じ河合氏の訳で再度『ハムレット』をとりあげ、今度は私自身が演出を手掛けてみたいと思っている。その際には、世界に誇ることのできる日本の伝統芸能のバリエーションの豊かさを利用して、亡霊は能楽師、墓掘りは漫才師、劇中劇の場面は人形浄瑠璃など、オールジャパンキャストの『ハムレット』に挑戦したい」

2016年の文章だが、その思いが実現したのが今回の上演のようだ。ハムレット役は萬斎氏ではなく息子の野村裕基氏、萬斎氏は亡霊とクローディアスを演じている。亡霊は能楽師でなく狂言師になったが雰囲気は能だ。劇中劇の座長は歌舞伎・前進座の河原崎國太郎氏、劇中劇の一座は大いに歌舞いている。

舞台装置はシンプルだ。西欧の王宮風ではなく象徴的な空間になっている。登場人物の衣装はシンプルではなく艶やかだが、西欧と東洋が混合したような架空の王国の衣装に見える。音楽や効果音は和風だ。そんな取り合わせが不自然でないのが舞台の面白さであり、シェイクスピアという古典の深さでもある。

今回の上演時間は3時間30分(休憩15分を含む)、『新訳 ハムレット』をベースに多少アレンジしている。リアル空間とは別の時空で展開されているように思えるハムレットの長科白が、卑猥な表現やダジャレに満ちているのが面白い。上演のたびにゆらぐのが当然の芝居の原初を感じる。

冒頭の台詞「誰だ」を強調する演出や、冒頭の「生きている、死んでいる」がラストの「死んでいる、生きている」に変わるのは不条理劇のようにも見える。終幕でハムレットの遺骸が彼方に去っていく姿には屋台崩しのアングラ劇を連想した。

観劇前に『謎解き「ハムレット」』をパラパラ再読していたので、「ヘラクレス」「なるようになれ」などの言葉が印象に残ったが、謎が解けた気がしたわけでもない。あらためて、多様な読み方ができる芝居だと思えた。

昨年、「戯曲リーディング」を観た直後に河合祥一郎氏の『謎解き「ハムレット」』(ちくま学芸文庫)と『新訳 ハムレット』(角川文庫)を読んだ。20年前に出た『新訳 ハムレット』は、ハムレットを演じることになった野村萬斎氏が河合氏に依頼した新訳である。台詞のリズムや響きにこだわった「萬斎監訳」とも言える翻訳だそうだ。

萬斎氏が河合氏に新訳を依頼する契機になったのが『謎解き「ハムレット」』で、その巻末解説で、役者・萬斎氏は次のように述べている。

「いつか、同じ河合氏の訳で再度『ハムレット』をとりあげ、今度は私自身が演出を手掛けてみたいと思っている。その際には、世界に誇ることのできる日本の伝統芸能のバリエーションの豊かさを利用して、亡霊は能楽師、墓掘りは漫才師、劇中劇の場面は人形浄瑠璃など、オールジャパンキャストの『ハムレット』に挑戦したい」

2016年の文章だが、その思いが実現したのが今回の上演のようだ。ハムレット役は萬斎氏ではなく息子の野村裕基氏、萬斎氏は亡霊とクローディアスを演じている。亡霊は能楽師でなく狂言師になったが雰囲気は能だ。劇中劇の座長は歌舞伎・前進座の河原崎國太郎氏、劇中劇の一座は大いに歌舞いている。

舞台装置はシンプルだ。西欧の王宮風ではなく象徴的な空間になっている。登場人物の衣装はシンプルではなく艶やかだが、西欧と東洋が混合したような架空の王国の衣装に見える。音楽や効果音は和風だ。そんな取り合わせが不自然でないのが舞台の面白さであり、シェイクスピアという古典の深さでもある。

今回の上演時間は3時間30分(休憩15分を含む)、『新訳 ハムレット』をベースに多少アレンジしている。リアル空間とは別の時空で展開されているように思えるハムレットの長科白が、卑猥な表現やダジャレに満ちているのが面白い。上演のたびにゆらぐのが当然の芝居の原初を感じる。

冒頭の台詞「誰だ」を強調する演出や、冒頭の「生きている、死んでいる」がラストの「死んでいる、生きている」に変わるのは不条理劇のようにも見える。終幕でハムレットの遺骸が彼方に去っていく姿には屋台崩しのアングラ劇を連想した。

観劇前に『謎解き「ハムレット」』をパラパラ再読していたので、「ヘラクレス」「なるようになれ」などの言葉が印象に残ったが、謎が解けた気がしたわけでもない。あらためて、多様な読み方ができる芝居だと思えた。

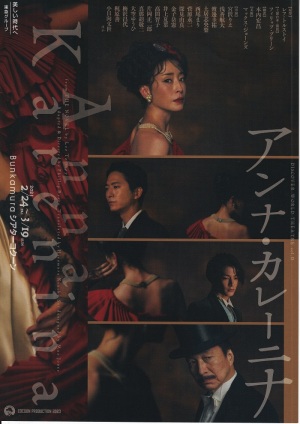

長編小説を映像に圧縮した舞台『アンナ・カレーニナ』 ― 2023年03月13日

シアターコクーンで『アンナ・カレーニナ』(原作:レフ・トルストイ、上演台本・演出:フィリップ・ブリーン、出演:宮沢りえ、浅香航大、渡邊圭祐、小日向文世、他)を観た。

シアターコクーンは改修工事で来月から休館、再開は2027年だそうだ。それまで私が生きているかわからない。この劇場での最後の観劇か、と考えたのも劇場に足を運んだ動機のひとつだが、世界文学の高名な長編をどう舞台化するかに関心があった。

主役の宮沢りえの熱演が冴えた舞台だった。テンポのいい展開で、あの大長編を3時間45分(休憩20分を含む)の舞台に巧く圧縮している。と言っても、約半世紀前の学生時代に読んだ『アンナ・カレーニナ』の詳細は失念している。漠然と粗筋を憶えているだけだ。

この芝居のチケットを購入したとき、これを機に観劇前に『アンナ・カレーニナ』を再読しようと目論んだ。いつか再読したいと思っている長編は多いが、なかなか実行できない。観劇は再読のいい機会になると思ったのだ。だが、雑事に追われて往時の長編を手に取ることなく観劇の日を迎えてしまった。

私が『アンナ・カレーニナ』を意識したのは高校1年のときである。国語教師に薦められて読んだ『文学入門』(桑原武夫/岩波新書)の次の冒頭が頭に残った。

「文学は、はたして人生に必要なものであろうか? この問いはいまの私には、なにか無意味のように思われる。私はいま、二日前からトルストイの『アンナ・カレーニナ』を読んでいるからだ。私がこの傑作に接するのは、おそらく四度目であろう。(…)もしこのように面白い作品が人生に必要でないとしたら、その人生とは、一たいどういう人生だろう! この傑作を読んだことのある人なら、おそらく私とともに、そういいいたくなるだろう。」

この文章を読んだ高校1年の私が即座に『アンナ・カレーニナ』を手にとらなかったのは、他にも読みたい小説が多くあったからである。トルストイよりはドストエフスキイに惹かれたということもある。何年か後にこの小説を読了したとき、やはり面白いと思った。印象に残るのはアンナの自殺シーンであり、作者自身を反映させたと言われるレーヴィンにはややうさん臭さを感じた。

この小説に関しては池澤夏樹の面白い指摘を読んだことがある(『世界文学を読みほどく』)。池澤夏樹は『アンナ・カレーニナ』が好きでないそうだ。「メロドラマであり、通俗的で、誰にもわかりやすくて、結論がきちんとしている。これこそが大衆小説です」と述べている。

私は桑原武夫の感慨にも池澤夏樹の感想にも共感できる。両者の文学観が大きく隔たっているとも思えない。このことは、いつか考察してみたいが、当面の課題ではない。

当然ながら舞台と小説は別物で、そこから得られる感興も別種である。

今回の舞台では、子供部屋をモチーフにしたシンボリックな舞台装置に驚いた。この舞台装置と多くの椅子を活用した目まぐるしい転換に関心した。

実時間を演じる役者だけでなく、他の多くの役者も舞台の上にいるという仕掛けも面白い。登場人物が想起する人物や別空間の人物が映像として舞台上に存在しているのだ。長編小説をダイジェストとして圧縮しているだけでなく、大きな曼荼羅のような映像空間に圧縮しているように感じた。

シアターコクーンは改修工事で来月から休館、再開は2027年だそうだ。それまで私が生きているかわからない。この劇場での最後の観劇か、と考えたのも劇場に足を運んだ動機のひとつだが、世界文学の高名な長編をどう舞台化するかに関心があった。

主役の宮沢りえの熱演が冴えた舞台だった。テンポのいい展開で、あの大長編を3時間45分(休憩20分を含む)の舞台に巧く圧縮している。と言っても、約半世紀前の学生時代に読んだ『アンナ・カレーニナ』の詳細は失念している。漠然と粗筋を憶えているだけだ。

この芝居のチケットを購入したとき、これを機に観劇前に『アンナ・カレーニナ』を再読しようと目論んだ。いつか再読したいと思っている長編は多いが、なかなか実行できない。観劇は再読のいい機会になると思ったのだ。だが、雑事に追われて往時の長編を手に取ることなく観劇の日を迎えてしまった。

私が『アンナ・カレーニナ』を意識したのは高校1年のときである。国語教師に薦められて読んだ『文学入門』(桑原武夫/岩波新書)の次の冒頭が頭に残った。

「文学は、はたして人生に必要なものであろうか? この問いはいまの私には、なにか無意味のように思われる。私はいま、二日前からトルストイの『アンナ・カレーニナ』を読んでいるからだ。私がこの傑作に接するのは、おそらく四度目であろう。(…)もしこのように面白い作品が人生に必要でないとしたら、その人生とは、一たいどういう人生だろう! この傑作を読んだことのある人なら、おそらく私とともに、そういいいたくなるだろう。」

この文章を読んだ高校1年の私が即座に『アンナ・カレーニナ』を手にとらなかったのは、他にも読みたい小説が多くあったからである。トルストイよりはドストエフスキイに惹かれたということもある。何年か後にこの小説を読了したとき、やはり面白いと思った。印象に残るのはアンナの自殺シーンであり、作者自身を反映させたと言われるレーヴィンにはややうさん臭さを感じた。

この小説に関しては池澤夏樹の面白い指摘を読んだことがある(『世界文学を読みほどく』)。池澤夏樹は『アンナ・カレーニナ』が好きでないそうだ。「メロドラマであり、通俗的で、誰にもわかりやすくて、結論がきちんとしている。これこそが大衆小説です」と述べている。

私は桑原武夫の感慨にも池澤夏樹の感想にも共感できる。両者の文学観が大きく隔たっているとも思えない。このことは、いつか考察してみたいが、当面の課題ではない。

当然ながら舞台と小説は別物で、そこから得られる感興も別種である。

今回の舞台では、子供部屋をモチーフにしたシンボリックな舞台装置に驚いた。この舞台装置と多くの椅子を活用した目まぐるしい転換に関心した。

実時間を演じる役者だけでなく、他の多くの役者も舞台の上にいるという仕掛けも面白い。登場人物が想起する人物や別空間の人物が映像として舞台上に存在しているのだ。長編小説をダイジェストとして圧縮しているだけでなく、大きな曼荼羅のような映像空間に圧縮しているように感じた。

三月大歌舞伎を観て感じたこと ― 2023年03月16日

歌舞伎座で三月大歌舞伎の第2部(今月は3部制)を観た。演目は次の二つだ。

1. 仮名手本忠臣蔵十段目(天川屋義平の場)

2. 身替座禅

歌舞伎座での観劇は昨年6月以来である。9カ月前はコロナで客席を減らしていた。すでに制限は撤廃されているが、客の入りはザーッと見渡した感じで7割ほどだった。

第2部を観ようと思ったのは、忠臣蔵十段目の上演が珍しいからである。私は忠臣蔵ファンだが、舞台で十段目を観たことはない。かなり昔、国立劇場での全段通しをテレビ放映したときに録画で観た記憶はある。

十段目は、由良之助のために武器を調達した商人・天川屋義平が主役である。武器が入っていると思しき長持ちをあらためようとする捕り手たち(実は由良之助の部下)に対して、義平が「天川屋義平は男でござる」と見得を切るシーンが有名だ。この見得を観たくて劇場に足を運んだ。

配役は義平が中村芝翫、由良之助が松本幸四郎、芝翫の義平には貫禄があり、見得も決まっていた。

この十段目の台本、私の手元にあるもの(『名作歌舞伎全集 第2巻』所収)とは少し違っていた。私が読んだ台本の不破数右衛門が上演では大星由良之助に変わっていた。上演を重ねるごとに芝居が変化するのは当然で、数右衛門よりは由良之助の方が見栄えがする。

十段目の由良之助は、かなりひどい人物である。義平の忠心を確かめるために、その幼い子に刃を向け、「長持ちを開けねば子を殺すぞ」と迫り、それでも長持ちを死守する義平をあっぱれと誉めそやすのである。人を試す手段がえげつない。やはり、数右衛門にしたほうがいいのでは、とも思えてくる。

歌舞伎の不自然さを現代人の感覚であげつらっても無意味だと、あらためて感じた。条理を超えた極端なシチュエーションにこそ、演劇が連綿と維持してきた情念が反映されているようにも思える。

2番目の演し物「身替座禅」は狂言をベースにした舞踏劇である。フェミニズム的にはアウトのコメディに思えた。面白いのだが。

1. 仮名手本忠臣蔵十段目(天川屋義平の場)

2. 身替座禅

歌舞伎座での観劇は昨年6月以来である。9カ月前はコロナで客席を減らしていた。すでに制限は撤廃されているが、客の入りはザーッと見渡した感じで7割ほどだった。

第2部を観ようと思ったのは、忠臣蔵十段目の上演が珍しいからである。私は忠臣蔵ファンだが、舞台で十段目を観たことはない。かなり昔、国立劇場での全段通しをテレビ放映したときに録画で観た記憶はある。

十段目は、由良之助のために武器を調達した商人・天川屋義平が主役である。武器が入っていると思しき長持ちをあらためようとする捕り手たち(実は由良之助の部下)に対して、義平が「天川屋義平は男でござる」と見得を切るシーンが有名だ。この見得を観たくて劇場に足を運んだ。

配役は義平が中村芝翫、由良之助が松本幸四郎、芝翫の義平には貫禄があり、見得も決まっていた。

この十段目の台本、私の手元にあるもの(『名作歌舞伎全集 第2巻』所収)とは少し違っていた。私が読んだ台本の不破数右衛門が上演では大星由良之助に変わっていた。上演を重ねるごとに芝居が変化するのは当然で、数右衛門よりは由良之助の方が見栄えがする。

十段目の由良之助は、かなりひどい人物である。義平の忠心を確かめるために、その幼い子に刃を向け、「長持ちを開けねば子を殺すぞ」と迫り、それでも長持ちを死守する義平をあっぱれと誉めそやすのである。人を試す手段がえげつない。やはり、数右衛門にしたほうがいいのでは、とも思えてくる。

歌舞伎の不自然さを現代人の感覚であげつらっても無意味だと、あらためて感じた。条理を超えた極端なシチュエーションにこそ、演劇が連綿と維持してきた情念が反映されているようにも思える。

2番目の演し物「身替座禅」は狂言をベースにした舞踏劇である。フェミニズム的にはアウトのコメディに思えた。面白いのだが。

新書大賞『現代思想入門』には芸がある ― 2023年03月18日

私の読書の関心領域は現在のところ歴史がメインで、その周辺として社会学も学んでみたい。哲学は敬して遠ざけている。抽象度が高い思考に頭が耐えがたいのだ。だから『現代思想入門』という新書が売れていると聞いても手に取る気はなかった。

だが、この本が新書大賞第1位と聞いて、野次馬ミーハー気分で購入して読んだ。

『現代思想入門』(千葉雅也/講談社現代新書)

新書大賞は書店員・書評家・各社新書編集部・新聞記者などの投票で決まるそうだ。「現代思想」という小難しい分野の本が票を集めたのが意外で、どんな内容なのか気になったのである。

読了して新書大賞受賞を納得した。読みやすくて面白い。しかし、わかりやすくはない。テーマが現代思想、つまりポスト構造主義のデリダ、ドゥルーズ、フーコーなのだから難解で当然だ。私は、これらの哲学者の高名を聞きおよぶのみで、その著作に接したことはない。

本書を読んで、井上ひさしの言葉「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに」を想起した。そんな芸を感じる本である。

著者が述べているように本書は入門書ではなく「入門書のための入門書」である。本書のメインは「デリダ――概念の脱構築」「ドゥールーズ――存在の脱構築」「フーコー――社会の脱構築」であり、それをかみ砕いて解説している。たとえばデリダの「概念の脱構築」を「決断するときは未練込みで決断するしかない」という身も蓋もない世俗的言葉に落とし込んでいる。

著者は、哲学書はくり返し読まなければ理解できないと述べている。「入門書のための入門書」の本書も一読で理解できるわけではないし、本書だけで「現代思想」が理解できるわけではない。本書を契機に「入門書」→「原典」と進まねば「わかった」とは言えないだろう。本書には「付録 現代思想の読み方」という秀逸なガイドがあり、これを読むと原典に挑戦したくなる。

だが、高齢者の私は、今のところデリダ、ドゥールーズ、フーコーに挑戦する気力がない。前人の言説への批判・否定・脱構築を繰り返している現代思想の賞味期限も気がかりだ。歴史や社会を考えるには哲学が必要なのだろうとは思うのだが。

だが、この本が新書大賞第1位と聞いて、野次馬ミーハー気分で購入して読んだ。

『現代思想入門』(千葉雅也/講談社現代新書)

新書大賞は書店員・書評家・各社新書編集部・新聞記者などの投票で決まるそうだ。「現代思想」という小難しい分野の本が票を集めたのが意外で、どんな内容なのか気になったのである。

読了して新書大賞受賞を納得した。読みやすくて面白い。しかし、わかりやすくはない。テーマが現代思想、つまりポスト構造主義のデリダ、ドゥルーズ、フーコーなのだから難解で当然だ。私は、これらの哲学者の高名を聞きおよぶのみで、その著作に接したことはない。

本書を読んで、井上ひさしの言葉「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに」を想起した。そんな芸を感じる本である。

著者が述べているように本書は入門書ではなく「入門書のための入門書」である。本書のメインは「デリダ――概念の脱構築」「ドゥールーズ――存在の脱構築」「フーコー――社会の脱構築」であり、それをかみ砕いて解説している。たとえばデリダの「概念の脱構築」を「決断するときは未練込みで決断するしかない」という身も蓋もない世俗的言葉に落とし込んでいる。

著者は、哲学書はくり返し読まなければ理解できないと述べている。「入門書のための入門書」の本書も一読で理解できるわけではないし、本書だけで「現代思想」が理解できるわけではない。本書を契機に「入門書」→「原典」と進まねば「わかった」とは言えないだろう。本書には「付録 現代思想の読み方」という秀逸なガイドがあり、これを読むと原典に挑戦したくなる。

だが、高齢者の私は、今のところデリダ、ドゥールーズ、フーコーに挑戦する気力がない。前人の言説への批判・否定・脱構築を繰り返している現代思想の賞味期限も気がかりだ。歴史や社会を考えるには哲学が必要なのだろうとは思うのだが。

あやつり人形と人間が共演する『少女仮面』に記憶が重なる ― 2023年03月20日

赤坂レッドシアターで「糸あやつり人形 一糸座」の『少女仮面』(作:唐十郎、演出:天野天街)を観た。3年前の2020年5月、コロナで中止になった公演である。

あやつり人形の芝居を観るのは初めてである。今回は人形と人間の役者が共演するとのこと、どんな舞台になるのか楽しみだった。そもそも『少女仮面』は腹話術の人形と腹話術師が入れ替わるシーンもあり、人間と人形が複雑に絡むのだろうと予感した。

一糸座代表・江戸伝内(三代目結城一糸)は、寛永年間から続く結城座・十代目結城孫三郎の三男で、私と同じ1948年生まれ、2003年に結城座から独立したそうだ。

チラシの出演者紹介には「人形群」に6人の人形遣い、「役者群」に4人の役者を載せている。人形遣いは人形をあやつりながら科白もしゃべる。この形だと普通の芝居のように人間とも絡みやすそうに思える。もちろん、人間と人形はサイズが違う。にもかかわらず舞台が成り立つのが演劇の面白さだ。

ラスト近くでは、この戯曲の人形でしか実現できない異様な演出もあった。肉体を奪われた(?)春日野を演じる人形(江戸伝内)が骨組みを晒すのである。

私は3年前に若村麻由美主演の『少女仮面』 と月舟さらら主演の『少女仮面』 を観ている。1982年の渡辺えり子主演も観ている。だが、李礼仙主演の状況劇場の『少女仮面』(1971年)は観ていない――と、つい最近まで思い込んでいた。だが、今回の観劇に先立って戯曲を再読したり上演記録を眺めているうちに、状況劇場版も観ていると思えてきた。いくつかの場面の記憶が頭の中によみがえってきたのだ。そして、今回の一糸座の舞台を観て、やはり1971年に『少女仮面』を観たはずだと確信した。

今回の舞台には往年の状況劇場の怪優・大久保鷹(79歳)が甘粕大尉の役で出演している。彼は半世紀以上前の紅テントでも同じ役だった。やや老いた大久保鷹が演じる甘粕大尉を眺めていて、若き日の大久保鷹が甘粕大尉に扮した姿が頭の中に現れた。半世紀前に大久保鷹の甘粕大尉を観たと思い出した――そう確信したのである。

観劇前にも、古い記憶が懐かしくよみがえる体験をした。ネットには公演前インタビュー記事 が載っていて、そのリンク先に3年前(コロナで中止)の記事がある。そこで結城一糸(現・江戸伝内)が、唐十論作品との出会いを次のように語っている。

「10代の終わりに三鷹の本屋の店先で、うず高く積まれた『ジョン・シルバー』(初演:1965年、出版:1969年)を手にとったのが最初です。」

江戸伝内と同年の私も、彼とまったく同じ体験をしている。当時、唐十論の本が新本屋に積まれることはない。この本屋は三鷹駅南口の古本屋「民衆書房」である。『ジョン・シルバー』の版元は天声出版で、この出版社が倒産してゾッキ本として大量の『ジョン・シルバー』が何らかの事情で三鷹の古本屋に流れた――私はそう推測している。なぜか、この古本屋にだけ大量の『ジョン・シルバー』が積まれていた。その1冊を購入したのが1969年7月(本にメモがあった)、紅テント初体験(1969年12月の「少女都市」)の5カ月前だった。

そんな思い出とは別に、今回の観劇での大きな感動は、カーテンコールのとき、客席の唐十郎(83歳)が紹介されたことだ。前方の席にいた私がふりかえると、満場の拍手に手を振る唐十郎の姿があった。

あやつり人形の芝居を観るのは初めてである。今回は人形と人間の役者が共演するとのこと、どんな舞台になるのか楽しみだった。そもそも『少女仮面』は腹話術の人形と腹話術師が入れ替わるシーンもあり、人間と人形が複雑に絡むのだろうと予感した。

一糸座代表・江戸伝内(三代目結城一糸)は、寛永年間から続く結城座・十代目結城孫三郎の三男で、私と同じ1948年生まれ、2003年に結城座から独立したそうだ。

チラシの出演者紹介には「人形群」に6人の人形遣い、「役者群」に4人の役者を載せている。人形遣いは人形をあやつりながら科白もしゃべる。この形だと普通の芝居のように人間とも絡みやすそうに思える。もちろん、人間と人形はサイズが違う。にもかかわらず舞台が成り立つのが演劇の面白さだ。

ラスト近くでは、この戯曲の人形でしか実現できない異様な演出もあった。肉体を奪われた(?)春日野を演じる人形(江戸伝内)が骨組みを晒すのである。

私は3年前に若村麻由美主演の『少女仮面』 と月舟さらら主演の『少女仮面』 を観ている。1982年の渡辺えり子主演も観ている。だが、李礼仙主演の状況劇場の『少女仮面』(1971年)は観ていない――と、つい最近まで思い込んでいた。だが、今回の観劇に先立って戯曲を再読したり上演記録を眺めているうちに、状況劇場版も観ていると思えてきた。いくつかの場面の記憶が頭の中によみがえってきたのだ。そして、今回の一糸座の舞台を観て、やはり1971年に『少女仮面』を観たはずだと確信した。

今回の舞台には往年の状況劇場の怪優・大久保鷹(79歳)が甘粕大尉の役で出演している。彼は半世紀以上前の紅テントでも同じ役だった。やや老いた大久保鷹が演じる甘粕大尉を眺めていて、若き日の大久保鷹が甘粕大尉に扮した姿が頭の中に現れた。半世紀前に大久保鷹の甘粕大尉を観たと思い出した――そう確信したのである。

観劇前にも、古い記憶が懐かしくよみがえる体験をした。ネットには公演前インタビュー記事 が載っていて、そのリンク先に3年前(コロナで中止)の記事がある。そこで結城一糸(現・江戸伝内)が、唐十論作品との出会いを次のように語っている。

「10代の終わりに三鷹の本屋の店先で、うず高く積まれた『ジョン・シルバー』(初演:1965年、出版:1969年)を手にとったのが最初です。」

江戸伝内と同年の私も、彼とまったく同じ体験をしている。当時、唐十論の本が新本屋に積まれることはない。この本屋は三鷹駅南口の古本屋「民衆書房」である。『ジョン・シルバー』の版元は天声出版で、この出版社が倒産してゾッキ本として大量の『ジョン・シルバー』が何らかの事情で三鷹の古本屋に流れた――私はそう推測している。なぜか、この古本屋にだけ大量の『ジョン・シルバー』が積まれていた。その1冊を購入したのが1969年7月(本にメモがあった)、紅テント初体験(1969年12月の「少女都市」)の5カ月前だった。

そんな思い出とは別に、今回の観劇での大きな感動は、カーテンコールのとき、客席の唐十郎(83歳)が紹介されたことだ。前方の席にいた私がふりかえると、満場の拍手に手を振る唐十郎の姿があった。

『ルーヴル美術館展 愛を描く』を観てギリシア神話を読みたくなった ― 2023年03月22日

国立新美術館で開催中の『ルーヴル美術館展 愛を描く』を観た。愛をテーマにした美術展である。チラシの「LOUVRE」の「U」と「R」が霞んでいる。「LOVE」が浮き上がって「ルーヴルには愛がある。」の文字。ナルホド。

いろいろな絵を展示しているが、印象深いのはギリシア・ローマ神話を題材にした絵画群である。西洋絵画には神話の一場面を描いたものが多い。そんな絵を観ると、どんな物語だろうと興味がわき、神話を読みたくなったりもする。

私は5年前にギリシア神話の文庫本 を何冊かまとめて読んだ。だが、その記憶は薄れている。ギリシア神話がゴチャゴチャと複雑だとの印象だけが残っている。

今回の美術展で神話題材の作品を前にし、簡単な解説パネルを読んでも、それがどんな話かわからないものが多い。

チラシの絵画(ジェラールの『アモルとプシュケ』)も画集などで観た記憶がある神話題材の作品だ。だが、この場面の意味はよくわからない。その物語を読んだかどうか記憶にない。で、5年前に読んだ『ギリシア・ローマ神話』(ブルフィンチ/岩波文庫)と『ギリシア神話』(呉茂一/新潮文庫)を確認すると、どちらの本にもこの物語が載っていた。完全に失念していたのだ。

アモルとはクピードー(エロス)、キューピッドとも言う。恋の矢を放つ「愛の神」だ。幼児の姿で描かれるのは時代が下ってからで、本来はこの絵のように成人だそうだ。プシュケはある国の王女(人間)である。プシュケはギリシア語の「蝶」「霊魂」であり、神と人間が絡むこの物語には寓意も秘められているらしい。

西洋絵画を手掛かりに、あらためてギリシア神話を読み返したくなった。絵をキーにすれば記憶が定着しやすそうに思える。

いろいろな絵を展示しているが、印象深いのはギリシア・ローマ神話を題材にした絵画群である。西洋絵画には神話の一場面を描いたものが多い。そんな絵を観ると、どんな物語だろうと興味がわき、神話を読みたくなったりもする。

私は5年前にギリシア神話の文庫本 を何冊かまとめて読んだ。だが、その記憶は薄れている。ギリシア神話がゴチャゴチャと複雑だとの印象だけが残っている。

今回の美術展で神話題材の作品を前にし、簡単な解説パネルを読んでも、それがどんな話かわからないものが多い。

チラシの絵画(ジェラールの『アモルとプシュケ』)も画集などで観た記憶がある神話題材の作品だ。だが、この場面の意味はよくわからない。その物語を読んだかどうか記憶にない。で、5年前に読んだ『ギリシア・ローマ神話』(ブルフィンチ/岩波文庫)と『ギリシア神話』(呉茂一/新潮文庫)を確認すると、どちらの本にもこの物語が載っていた。完全に失念していたのだ。

アモルとはクピードー(エロス)、キューピッドとも言う。恋の矢を放つ「愛の神」だ。幼児の姿で描かれるのは時代が下ってからで、本来はこの絵のように成人だそうだ。プシュケはある国の王女(人間)である。プシュケはギリシア語の「蝶」「霊魂」であり、神と人間が絡むこの物語には寓意も秘められているらしい。

西洋絵画を手掛かりに、あらためてギリシア神話を読み返したくなった。絵をキーにすれば記憶が定着しやすそうに思える。

『哲学は資本主義を変えられるか』は読みやすい ― 2023年03月24日

私は哲学を敬遠している。にもかかわらず次の本を読んだ。

『哲学は資本主義を変えられるか:ヘーゲル哲学再考』(竹田青嗣/角川ソフィア文庫)

この本を読んだのには事情がある。本書の著者・竹田青嗣氏の新著『新・哲学入門』(講談社現代新書)を読みかけたが、歯ごたえがあって進まない。そんなとき、書店で本書を見つけ、こちらの方が読みやすそうに思え、まず本書から読むことにしたのだ。

そもそも、なぜ『新・哲学入門』を読みかけたのか。この正月にLINEがつながった学生時代の古い友人から「モヤモヤが解消された。感想を聞きたい」とのメッセージが来たからである。遠方在住で数十年会っていない友に、学生時代のノリで「読む」と返信してしまった。

予習気分で読んだ本書、かなりわかりやすく、論旨も明解に思えた。とは言え、やはり難解な箇所がいくつかあり、十全に理解できたとは言えない。哲学の人の抽象的思考について行くのは大変である。

サブタイトルに「ヘーゲル哲学再考」とあるように、本書はヘーゲルの再評価であり、それを援用した「反・反近代社会」「反・反資本主義」の書である。近代や資本主義を批判的に捉えるポストモダン思想では未来を拓けないとしている。

本書の論旨の要約は私には難しい。著者は「あとがき」で次のように述べている。

「長く人々の一縷の希望となっていた国家や資本主義の廃絶という展望が、そもそも不可能なこと、あるいはもっと悲惨な結果しかもたらさないようなことであるなら、われわれはできるだけ早く、この希望を断念したほうがよい。(…)人間的「自由」の可能性の唯一の原理は、国家=権力の廃絶ではなく、むしろ、人民権力=市民国家の設立ということだけである。(…)権力の正当性とその適切な制御ということが問題なのである。」

これだけを読むと存外あたりまえの事を述べているように思える。だが、結論に至るまでの哲学的な考察はかなりダイナミックで頭の刺激になった。カント、ホッブス、ルソー、ヘーゲル、マルクスなどを要領よくさばいている。彼らの著作をまともに読んでいない私には勉強になった。

私には、著者の主張の妥当性を判断できる能力はない。終章の「希望の原理はあるか」は、哲学的考察というよりは具体的な現代社会論がメインになる。この部分がモノ足りなく思え、本書全般が竜頭蛇尾にも感じられた。哲学の部分には勢いがあり、経済学・社会学になると少し萎えてくる。哲学者の本だからか。

『哲学は資本主義を変えられるか:ヘーゲル哲学再考』(竹田青嗣/角川ソフィア文庫)

この本を読んだのには事情がある。本書の著者・竹田青嗣氏の新著『新・哲学入門』(講談社現代新書)を読みかけたが、歯ごたえがあって進まない。そんなとき、書店で本書を見つけ、こちらの方が読みやすそうに思え、まず本書から読むことにしたのだ。

そもそも、なぜ『新・哲学入門』を読みかけたのか。この正月にLINEがつながった学生時代の古い友人から「モヤモヤが解消された。感想を聞きたい」とのメッセージが来たからである。遠方在住で数十年会っていない友に、学生時代のノリで「読む」と返信してしまった。

予習気分で読んだ本書、かなりわかりやすく、論旨も明解に思えた。とは言え、やはり難解な箇所がいくつかあり、十全に理解できたとは言えない。哲学の人の抽象的思考について行くのは大変である。

サブタイトルに「ヘーゲル哲学再考」とあるように、本書はヘーゲルの再評価であり、それを援用した「反・反近代社会」「反・反資本主義」の書である。近代や資本主義を批判的に捉えるポストモダン思想では未来を拓けないとしている。

本書の論旨の要約は私には難しい。著者は「あとがき」で次のように述べている。

「長く人々の一縷の希望となっていた国家や資本主義の廃絶という展望が、そもそも不可能なこと、あるいはもっと悲惨な結果しかもたらさないようなことであるなら、われわれはできるだけ早く、この希望を断念したほうがよい。(…)人間的「自由」の可能性の唯一の原理は、国家=権力の廃絶ではなく、むしろ、人民権力=市民国家の設立ということだけである。(…)権力の正当性とその適切な制御ということが問題なのである。」

これだけを読むと存外あたりまえの事を述べているように思える。だが、結論に至るまでの哲学的な考察はかなりダイナミックで頭の刺激になった。カント、ホッブス、ルソー、ヘーゲル、マルクスなどを要領よくさばいている。彼らの著作をまともに読んでいない私には勉強になった。

私には、著者の主張の妥当性を判断できる能力はない。終章の「希望の原理はあるか」は、哲学的考察というよりは具体的な現代社会論がメインになる。この部分がモノ足りなく思え、本書全般が竜頭蛇尾にも感じられた。哲学の部分には勢いがあり、経済学・社会学になると少し萎えてくる。哲学者の本だからか。

最近のコメント