現状の死生観を平明に語る『死にぎわに何を思う』 ― 2022年11月06日

書架の「積ン読」棚にあった次の本に目が行き、それを取り出し、一気に読了した。

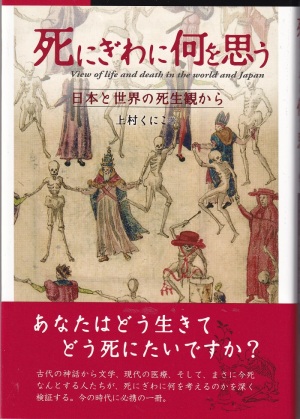

『死にぎわに何を思う:日本と世界の死生観から』(上村くにこ/アートビレッジ)

この本を入手したのは2年前だ。私は8年前からカルチャーセンターである先生の講義を受講している。その先生が講義冒頭の雑談で、知り合いの研究者が書いた本書に言及、私はその本をネット書店で購入し、そのまま積んでいた。

その先生が先日、89歳で亡くなった。頑丈そうな方だったのでショックだった。そんなとき書架の本書が目に止まり、先生の死と本書のタイトルが重なり、手が伸びた。

著者は1944年生まれのフランス文学者・元大学教授である。著者は34歳のとき、搭乗していた大韓航空機が銃撃され、不時着までの2時間、生死をさまよう体験をしたそうだ(大韓航空機銃撃事件)。72歳のときには肺がんと診断されている。末期の肺がんだったイギリス人の夫は、2年前(2018年?)著者が帰国中に亡くなっている。その死は終末期セデーション(死ぬまで眠らせる鎮静処置)だったらしい。

そんな体験をふまえた著者自身の死生観を述べた本に思える。あとがきには、大学を定年退職した後、いままでの研究とは別分野の死生学という学問に挑戦したと述べている。歴史的・地理的に死の捉え方の変遷や相違を紹介する死生学の研究成果がメインで、そこに多少の自分語りも混じっている。

死生観は私には鬱陶しいテーマで、関心も薄い。私自身は19年前に舌がんで大きな手術を受けたことがある。舌がんとわかったとき、本屋で医学書を立ち読みして「5年生存率70パーセント」という数字を見た。70パーセントという微妙な値に、がんでなくても生存率100パーセントではないし……と感じた。手術後、人から「死生観が変わったか」と訊かれて「別に、何も」と答えた。正確には、元から死生観などなかったのであり、死について考えていなかった。考えることから逃げていたとも言える。

というわけで、本書にもなかな手が伸びなかった。読み始めると、意外に面白い。著名人の闘病記などをベースに戦後日本の死生観を考察している箇所が特に興味深い。海外における安楽死・尊厳死の現状紹介も勉強になった。

と言っても、本書を読了して死に向き合う気持が高揚したわけではない。まだ、死を自分ごととして考える気になれない。考えるのが大変だと思うし、結局のところ死とは自分ごとではないとも思えるのである。

『死にぎわに何を思う:日本と世界の死生観から』(上村くにこ/アートビレッジ)

この本を入手したのは2年前だ。私は8年前からカルチャーセンターである先生の講義を受講している。その先生が講義冒頭の雑談で、知り合いの研究者が書いた本書に言及、私はその本をネット書店で購入し、そのまま積んでいた。

その先生が先日、89歳で亡くなった。頑丈そうな方だったのでショックだった。そんなとき書架の本書が目に止まり、先生の死と本書のタイトルが重なり、手が伸びた。

著者は1944年生まれのフランス文学者・元大学教授である。著者は34歳のとき、搭乗していた大韓航空機が銃撃され、不時着までの2時間、生死をさまよう体験をしたそうだ(大韓航空機銃撃事件)。72歳のときには肺がんと診断されている。末期の肺がんだったイギリス人の夫は、2年前(2018年?)著者が帰国中に亡くなっている。その死は終末期セデーション(死ぬまで眠らせる鎮静処置)だったらしい。

そんな体験をふまえた著者自身の死生観を述べた本に思える。あとがきには、大学を定年退職した後、いままでの研究とは別分野の死生学という学問に挑戦したと述べている。歴史的・地理的に死の捉え方の変遷や相違を紹介する死生学の研究成果がメインで、そこに多少の自分語りも混じっている。

死生観は私には鬱陶しいテーマで、関心も薄い。私自身は19年前に舌がんで大きな手術を受けたことがある。舌がんとわかったとき、本屋で医学書を立ち読みして「5年生存率70パーセント」という数字を見た。70パーセントという微妙な値に、がんでなくても生存率100パーセントではないし……と感じた。手術後、人から「死生観が変わったか」と訊かれて「別に、何も」と答えた。正確には、元から死生観などなかったのであり、死について考えていなかった。考えることから逃げていたとも言える。

というわけで、本書にもなかな手が伸びなかった。読み始めると、意外に面白い。著名人の闘病記などをベースに戦後日本の死生観を考察している箇所が特に興味深い。海外における安楽死・尊厳死の現状紹介も勉強になった。

と言っても、本書を読了して死に向き合う気持が高揚したわけではない。まだ、死を自分ごととして考える気になれない。考えるのが大変だと思うし、結局のところ死とは自分ごとではないとも思えるのである。

最近のコメント