『シャーロック・ホームズの凱旋』を一気読み ― 2024年04月02日

シャーロック・ホームズが京都で活躍する小説がベストセラーになっていると聞いて購入、一気に読了した。

『シャーロック・ホームズの凱旋』(森見登美彦/中央公論新社)

私はシャーロキアンではないがホームズのファンである。中学生の頃に新潮文庫のホームズ本にハマった。高校生になった頃までに正典60編全部を読んだと思う。30代の頃(40年前だ)には各種シャーロキアン本をかなり読んだ。ホームズ物語から派生した何篇かのパロディ小説も面白く読んだ。

森見登美彦氏の小説を読むのは初めてである。読み始めてすぐ、期待通りの面白さだと思った。舞台はヴィクトリア朝の京都というロンドンと京都が混合した摩訶不思議な都市。ホームズは寺町通221Bの一室に住んでいる。家主はもちろんハドソン夫人だ。語り手のワトソンはすでにメアリーと結婚し、下鴨本通に自宅兼診療所を構えている。この異形世界に関する説明はない。強引なマジック・リアリズムの面白さがある。

ホームズはスランプに陥っている。彼が解明するべき喫緊の案件がスランプからの脱出策という設定も面白い。モリアーティ、アイリーン・アドラーなどの役者もそろい、期待が高まる。

しかし、物語の中盤で少々しらけた。オカルトになってきたからだ。合理的説明のないオカルトはミステリーでは禁じ手だと思うが、作者はそのまま突っ走る。仕方なく伴走していると、また面白くなってきた。この小説はミステリーやSFではなく、怪奇小説でもなく、異世界ファンタージーの一種のようだ。

京都とロンドンが混在している世界とは別に純ロンドンの世界が現れてくるのに感心した。マジック・リアリズムをリアリズムで上書きする爽快さがある。ホームズ物語の多くの登場人物たちが一同に会するというメタ・フィクション的楽しさもある。

中盤を過ぎてからは、この小説はメタ・フィクションとして完結するのだろうと予感した。語り手のワトソンやホームズは合理的思考の人物だが、真の作者ドイルはオカルトにのめりこんだ人物だ。また、ホームズの抹殺を試みたのはドイル自身である。そんな事情を反映したメタ・フィクションへの疾走を期待した。

だが、終盤になってメタ・フィクションからフィクションに転換し、舞台は純ロンドンから京都に戻る。そして、ホームズやワトソン夫妻一行の大文字山ピクニックで大団円となる。当世風ファンタージーの趣向だろうか。

久々にホームズの正典を読みたくなった。

『シャーロック・ホームズの凱旋』(森見登美彦/中央公論新社)

私はシャーロキアンではないがホームズのファンである。中学生の頃に新潮文庫のホームズ本にハマった。高校生になった頃までに正典60編全部を読んだと思う。30代の頃(40年前だ)には各種シャーロキアン本をかなり読んだ。ホームズ物語から派生した何篇かのパロディ小説も面白く読んだ。

森見登美彦氏の小説を読むのは初めてである。読み始めてすぐ、期待通りの面白さだと思った。舞台はヴィクトリア朝の京都というロンドンと京都が混合した摩訶不思議な都市。ホームズは寺町通221Bの一室に住んでいる。家主はもちろんハドソン夫人だ。語り手のワトソンはすでにメアリーと結婚し、下鴨本通に自宅兼診療所を構えている。この異形世界に関する説明はない。強引なマジック・リアリズムの面白さがある。

ホームズはスランプに陥っている。彼が解明するべき喫緊の案件がスランプからの脱出策という設定も面白い。モリアーティ、アイリーン・アドラーなどの役者もそろい、期待が高まる。

しかし、物語の中盤で少々しらけた。オカルトになってきたからだ。合理的説明のないオカルトはミステリーでは禁じ手だと思うが、作者はそのまま突っ走る。仕方なく伴走していると、また面白くなってきた。この小説はミステリーやSFではなく、怪奇小説でもなく、異世界ファンタージーの一種のようだ。

京都とロンドンが混在している世界とは別に純ロンドンの世界が現れてくるのに感心した。マジック・リアリズムをリアリズムで上書きする爽快さがある。ホームズ物語の多くの登場人物たちが一同に会するというメタ・フィクション的楽しさもある。

中盤を過ぎてからは、この小説はメタ・フィクションとして完結するのだろうと予感した。語り手のワトソンやホームズは合理的思考の人物だが、真の作者ドイルはオカルトにのめりこんだ人物だ。また、ホームズの抹殺を試みたのはドイル自身である。そんな事情を反映したメタ・フィクションへの疾走を期待した。

だが、終盤になってメタ・フィクションからフィクションに転換し、舞台は純ロンドンから京都に戻る。そして、ホームズやワトソン夫妻一行の大文字山ピクニックで大団円となる。当世風ファンタージーの趣向だろうか。

久々にホームズの正典を読みたくなった。

滅亡に向かう世界を描いた『献灯使』 ― 2024年04月04日

斎藤美奈子『日本の同時代小説』を読んで、私の知らない最近の小説の状況を垣間見た。最終章「2010年代 ディストピアを超えて」では、東日本大震災の体験から生まれた多くの小説を紹介していた。その中で興味を抱いた次の小説を読んだ。

『献灯使』(多和田葉子/講談社文庫)

多和田葉子の小説は、芥川賞の『犬婿入り』を読んだだけで、その内容もすでに失念している。『献灯使』は、斎藤美奈子がSF的純文学と紹介していたので読んでみたくなった。

本書は5篇から成る中短篇集で、表題作の『献灯使』の分量が6割以上、他の4篇は短篇だ。全5篇が原発事故による破局後と思われる世界を描いている。面白かったのは『献灯使』と『不死の島』で、他の3篇はよくわからなっかた。

斎藤美奈子が概要を紹介しているのは『不死の島』だった。この短篇をベースに展開したのが『献灯使』である。この2作が描く日本は、原発事故後に鎖国した異形の国である。老人は死ねない体になり、若者は脆弱で生き延びるのが困難な体になっている。百歳を越える丈夫な曾祖父がひ弱な曾孫の世話をしている。希望がほとんどない滅亡に向かう世界である。

曾祖父と曾孫の奇妙なコミュニケーションが面白い。支え・支えられながらの二人の生活の細やかな描写にはリアリティがある。この二人は互いに相手への思いやりがあり、愛情もある。しかし、世界や身体への考え方や感じ方は異なっている。生まれてから経験した環境が大きく異なっているからである。

現実の世界でも曾祖父と曾孫の世代差があれば、考え方や感じ方はすれ違う。そのギャップをさらに大きくデフォルメしたのが『献灯使』の世界だ。その意味でも、来るべき世界の姿が投影されているように感じた。

『献灯使』(多和田葉子/講談社文庫)

多和田葉子の小説は、芥川賞の『犬婿入り』を読んだだけで、その内容もすでに失念している。『献灯使』は、斎藤美奈子がSF的純文学と紹介していたので読んでみたくなった。

本書は5篇から成る中短篇集で、表題作の『献灯使』の分量が6割以上、他の4篇は短篇だ。全5篇が原発事故による破局後と思われる世界を描いている。面白かったのは『献灯使』と『不死の島』で、他の3篇はよくわからなっかた。

斎藤美奈子が概要を紹介しているのは『不死の島』だった。この短篇をベースに展開したのが『献灯使』である。この2作が描く日本は、原発事故後に鎖国した異形の国である。老人は死ねない体になり、若者は脆弱で生き延びるのが困難な体になっている。百歳を越える丈夫な曾祖父がひ弱な曾孫の世話をしている。希望がほとんどない滅亡に向かう世界である。

曾祖父と曾孫の奇妙なコミュニケーションが面白い。支え・支えられながらの二人の生活の細やかな描写にはリアリティがある。この二人は互いに相手への思いやりがあり、愛情もある。しかし、世界や身体への考え方や感じ方は異なっている。生まれてから経験した環境が大きく異なっているからである。

現実の世界でも曾祖父と曾孫の世代差があれば、考え方や感じ方はすれ違う。そのギャップをさらに大きくデフォルメしたのが『献灯使』の世界だ。その意味でも、来るべき世界の姿が投影されているように感じた。

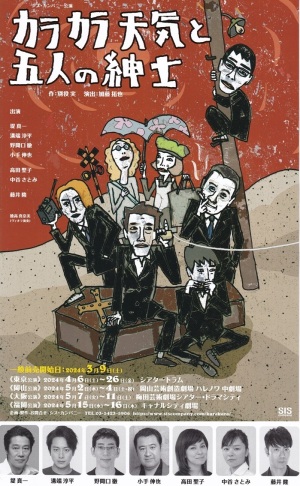

『カラカラ天気と五人の紳士』は余韻ある不条理劇 ― 2024年04月07日

三軒茶屋のシアタートラムで『カラカラ天気と五人の紳士』(作:別役実、演出:加藤拓也、出演:堤真一、溝端淳平、野間口徹、小手伸也、藤井隆、他)を観た。別役実の不条理劇である。

別役ワールドと言えば電灯が下がった電信柱が一本の舞台、本作もそんな世界だが、少し具象的になっている。舞台は地下鉄駅構内のような空間、電信柱の代わりに太い柱が立っている。ノスタルジーではなく現代的な別役ワールドに転換されている。

舞台奥(改札口?)から棺桶をかついだ紳士5人が登場する。棺桶は懸賞のハズレで得た景品である。1等景品は青酸カリだったそうだ。ハズレ景品の棺桶は組み立てキットで、説明書通りに組み立てたばかりだ。せっかくの棺桶だから、だれかが死んで利用しなければもったいない――という導入である。ナンセンスコメディの設定が面白い。

何ととなく棺桶に入ることになった紳士は電信柱に登ったまま降りられなくなる。そこに、ショッピングバッグを引いた女二人が登場し、地面に敷物を広げる。駅構内には点字シートが敷かれている。女二人は敷物に邪魔な点字シートを剥がして投げ捨てる。その豪快さに驚いた。

シートにはにバッグの中身が並べられ、にぎやかで不条理な会話が繰り広げられる。女は懸賞の一等の景品の当選者である。かみあわない会話の果て、女二人は敷物の上の品物を残したままドタバタと去って行く。

渇き切ったカラカラ天気の世界に取り残された五人の紳士たちのナンセンスな会話は「死を待つという状態」にある人間存在に収れんしていく――そんな印象が残る70分の不条理劇だった。

別役ワールドと言えば電灯が下がった電信柱が一本の舞台、本作もそんな世界だが、少し具象的になっている。舞台は地下鉄駅構内のような空間、電信柱の代わりに太い柱が立っている。ノスタルジーではなく現代的な別役ワールドに転換されている。

舞台奥(改札口?)から棺桶をかついだ紳士5人が登場する。棺桶は懸賞のハズレで得た景品である。1等景品は青酸カリだったそうだ。ハズレ景品の棺桶は組み立てキットで、説明書通りに組み立てたばかりだ。せっかくの棺桶だから、だれかが死んで利用しなければもったいない――という導入である。ナンセンスコメディの設定が面白い。

何ととなく棺桶に入ることになった紳士は電信柱に登ったまま降りられなくなる。そこに、ショッピングバッグを引いた女二人が登場し、地面に敷物を広げる。駅構内には点字シートが敷かれている。女二人は敷物に邪魔な点字シートを剥がして投げ捨てる。その豪快さに驚いた。

シートにはにバッグの中身が並べられ、にぎやかで不条理な会話が繰り広げられる。女は懸賞の一等の景品の当選者である。かみあわない会話の果て、女二人は敷物の上の品物を残したままドタバタと去って行く。

渇き切ったカラカラ天気の世界に取り残された五人の紳士たちのナンセンスな会話は「死を待つという状態」にある人間存在に収れんしていく――そんな印象が残る70分の不条理劇だった。

ビザンツのしたたかな強さを語る『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』 ― 2024年04月10日

先日読んだビザンツ史家による『ヨーロッパ史』はヨーロッパ史の精神的ベースとしてのビザンツを論じていたが、やや抽象的・哲学的で私には難解だった。一昨年から昨年前半にかけてビザンツ史がマイブームになり十数冊の一般書を読んだが、すでに記憶が薄れかけている。

読んだ本の内容を忘れるのは仕方ないが、多少でも記憶を掘りおこす心づもりで次の本を読んだ。

『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』(ジョナサン・ハリス/井上浩一訳/白水社)

著者は英国のビザンツ史研究者、約350頁の本書はビザンツ帝国の通史である。コンスタンティヌス大帝(在306-337)の時代から1453年のコンスタンティノープル陥落までの1000年を、どの時代にも満遍なく目配りして記述している。記述は面白く、読みにくくはないが、読了には思いのほかの時間を要した。さまざまな事象が繰り返される1000年の通史を読むのは疲れる。ぐったりした。

著者は序章で、ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において、ビザンツ帝国の「臆病と内紛」を強調していると指摘している。ギボン再読中の私も著者に共感する。18世紀啓蒙主義(ギボン)に限らず西欧のビザンツ観には偏見がある。「臆病と内紛」だけの帝国が1000年も持続するだろうか。本書は、ビザンツが1000年も続いた理由を解き明かす通史である。1000年続くには、したたかな生存戦略があった。書名通りの内容の本だった。

帝国は軍事力だけでは維持できない。さまざまな外敵に囲まれ、首都の皇帝や官僚、地方の軍人貴族たちの緊張関係のなかで帝国を持続させるには、軍事力に加えて財力や文化の力(宗教?)をベースにした政治力が必要である。簒奪の繰り返しにも見えるビザンツ史には、複雑に変動する歴史の面白さがある。

本書終章の末尾を引用する。

「ビザンツ帝国は絶えず国境に押し寄せる人の波を、みずからの利益に変えようと努力した。そのために、お互いを戦わせたり、一部の者を国境内に取り込んでみずからの人的資源を強化したり、自分たちの宗教や文化に同化させたりした。(…)ビザンツ帝国の最大の遺産は、もっとも厳しい逆境にあっても、他者をなじませ統合する能力にこそ、社会の強さがあるという教訓である。」

いくつかの本が、ビザンツへの偏見として「権謀術数」「お追従者」「画一的」「官僚的」「軟弱」「複雑怪奇」などを挙げていた。考えてみれば、これらの偏見は皮相的で浅薄なビザンツ観であり、その背後にあるリアルな戦略という本質が見えていなかったにすぎない。本書を読んで、そう認識した。

読んだ本の内容を忘れるのは仕方ないが、多少でも記憶を掘りおこす心づもりで次の本を読んだ。

『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』(ジョナサン・ハリス/井上浩一訳/白水社)

著者は英国のビザンツ史研究者、約350頁の本書はビザンツ帝国の通史である。コンスタンティヌス大帝(在306-337)の時代から1453年のコンスタンティノープル陥落までの1000年を、どの時代にも満遍なく目配りして記述している。記述は面白く、読みにくくはないが、読了には思いのほかの時間を要した。さまざまな事象が繰り返される1000年の通史を読むのは疲れる。ぐったりした。

著者は序章で、ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において、ビザンツ帝国の「臆病と内紛」を強調していると指摘している。ギボン再読中の私も著者に共感する。18世紀啓蒙主義(ギボン)に限らず西欧のビザンツ観には偏見がある。「臆病と内紛」だけの帝国が1000年も持続するだろうか。本書は、ビザンツが1000年も続いた理由を解き明かす通史である。1000年続くには、したたかな生存戦略があった。書名通りの内容の本だった。

帝国は軍事力だけでは維持できない。さまざまな外敵に囲まれ、首都の皇帝や官僚、地方の軍人貴族たちの緊張関係のなかで帝国を持続させるには、軍事力に加えて財力や文化の力(宗教?)をベースにした政治力が必要である。簒奪の繰り返しにも見えるビザンツ史には、複雑に変動する歴史の面白さがある。

本書終章の末尾を引用する。

「ビザンツ帝国は絶えず国境に押し寄せる人の波を、みずからの利益に変えようと努力した。そのために、お互いを戦わせたり、一部の者を国境内に取り込んでみずからの人的資源を強化したり、自分たちの宗教や文化に同化させたりした。(…)ビザンツ帝国の最大の遺産は、もっとも厳しい逆境にあっても、他者をなじませ統合する能力にこそ、社会の強さがあるという教訓である。」

いくつかの本が、ビザンツへの偏見として「権謀術数」「お追従者」「画一的」「官僚的」「軟弱」「複雑怪奇」などを挙げていた。考えてみれば、これらの偏見は皮相的で浅薄なビザンツ観であり、その背後にあるリアルな戦略という本質が見えていなかったにすぎない。本書を読んで、そう認識した。

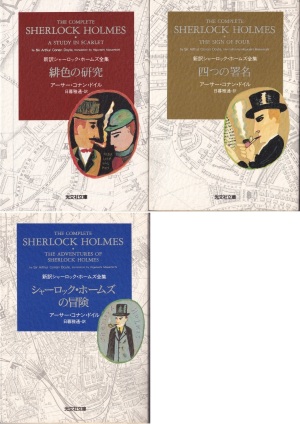

シャーロック・ホームズ全編読み返し第1弾 ― 2024年04月12日

シャーロック・ホームズ派生小説『シャーロック・ホームズの凱旋』を読み、久々にワトソンが語るホームズの世界に触れ、懐かしきホームズ正典全60編を読み返したくなった。書架には延原謙訳の黄ばんだ新潮文庫があるが、読み返すなら新訳で読みたい。ネットで物色し、光文社文庫の『新訳シャーロック・ホームズ全集』を入手した。

この全集の訳者・日暮雅道氏はシャーロキアンのようだが、マニアックな注釈は避けて基本的な注釈だけを付している。『ストランド』誌掲載のシドニー・パジェットの挿絵もかなり収録している。手頃な全集だ。

ホームズ正典は短編集5冊、長編4冊の計9冊である。読み返すと言っても9冊一気ガツガツ読書では興ざめしそうだ。他の読書の合間に、ゆったりした気分で3冊ずつ読み返すのがいい。読む順番は正典の刊行順にしたい。19世紀の読者の気分を追体験できるかもしれない――ということで、まず次の3冊を読んだ。

『緋色の研究』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『四つの署名』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『シャーロック・ホームズの冒険』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

やはり、ホームズ物は読みやすくて面白い。醒めた目で見れば、設定や展開にツッコミ所は多いが、ワトソンが語るクラシックな雰囲気を楽しむ本である。

ホームズと言えば緻密な観察に基づいた抜群の推理力が魅力であり、手品の種あかしを見る面白さがある。だが読み返してみると、推理小説というよりは冒険小説に近い。

ホームズは頭も使うが体も使う。プロボクサーなみの腕力や拳銃を活かすだけでなく、並外れた変装術によって事件を解決する。にもかかわらず、ホームズのイメージはパイプをくゆらせながら思索にふける名探偵である。この人物造形の妙に魅せられてしまう。

第1作目の『緋色の研究』は、ワトソンとホームズの出会いを描いているのが最大のポイントの長編である。ワトソンがホームズの文学・哲学・天文学に関する知識をゼロと評価しているのが面白い。

第2作目の『四つの署名』は冒険小説の要素が大きい。この小説には、ワトソンがメアリー・モースタンに出会い、互いに恋愛感情をいだき、最後には結婚に至るというサブストーリーがある。読み返してみて、恋愛小説のウエイトが意外に大きいと気づいた。ワトソンとメアリーの結婚に対してホームズが憮然と「ぼくは絶対におめでとうとは言えないね」と語るのが面白い。

2つの長編を発表した後、『ストランド』誌への短編連載が始まる。『シャーロック・ホームズの冒険』は12編の短編を発表順に配列している。小説として面白いのは、やはり『赤毛組合』『唇のねじれた男』である。

冒頭の『ボヘミアの醜聞』は、女嫌いのホームズが魅せられた唯一の女性アイリーン・アドラーが登場する有名作だ。この作品が短編第1作だったとは、私には意外だった。この事件はホームズの完全勝利ではない。

ホームズ物はベーカー街221Bにホームズとワトソンが同居しているというイメージが強い。だが、最初の短編集の頭から9作目までは、ワトソンがホームズとの同居をやめた後の話になっている。『緋色の研究』で同居を始め、『四つの署名』で結婚したのだから当然かもしれないが、これも私には意外だった。

コナン・ドイルは、当然のなりゆきでワトソンとメアリー・モースタンが結婚した後の物語を綴ったのかもしれないが、それぞれの事件に付された年代などから、ワトソンはいったい何度結婚したのだとシャーロキアンは悩むことになる。本書の注釈はそんなトリビアルには踏み込んでいない。

この全集の訳者・日暮雅道氏はシャーロキアンのようだが、マニアックな注釈は避けて基本的な注釈だけを付している。『ストランド』誌掲載のシドニー・パジェットの挿絵もかなり収録している。手頃な全集だ。

ホームズ正典は短編集5冊、長編4冊の計9冊である。読み返すと言っても9冊一気ガツガツ読書では興ざめしそうだ。他の読書の合間に、ゆったりした気分で3冊ずつ読み返すのがいい。読む順番は正典の刊行順にしたい。19世紀の読者の気分を追体験できるかもしれない――ということで、まず次の3冊を読んだ。

『緋色の研究』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『四つの署名』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『シャーロック・ホームズの冒険』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

やはり、ホームズ物は読みやすくて面白い。醒めた目で見れば、設定や展開にツッコミ所は多いが、ワトソンが語るクラシックな雰囲気を楽しむ本である。

ホームズと言えば緻密な観察に基づいた抜群の推理力が魅力であり、手品の種あかしを見る面白さがある。だが読み返してみると、推理小説というよりは冒険小説に近い。

ホームズは頭も使うが体も使う。プロボクサーなみの腕力や拳銃を活かすだけでなく、並外れた変装術によって事件を解決する。にもかかわらず、ホームズのイメージはパイプをくゆらせながら思索にふける名探偵である。この人物造形の妙に魅せられてしまう。

第1作目の『緋色の研究』は、ワトソンとホームズの出会いを描いているのが最大のポイントの長編である。ワトソンがホームズの文学・哲学・天文学に関する知識をゼロと評価しているのが面白い。

第2作目の『四つの署名』は冒険小説の要素が大きい。この小説には、ワトソンがメアリー・モースタンに出会い、互いに恋愛感情をいだき、最後には結婚に至るというサブストーリーがある。読み返してみて、恋愛小説のウエイトが意外に大きいと気づいた。ワトソンとメアリーの結婚に対してホームズが憮然と「ぼくは絶対におめでとうとは言えないね」と語るのが面白い。

2つの長編を発表した後、『ストランド』誌への短編連載が始まる。『シャーロック・ホームズの冒険』は12編の短編を発表順に配列している。小説として面白いのは、やはり『赤毛組合』『唇のねじれた男』である。

冒頭の『ボヘミアの醜聞』は、女嫌いのホームズが魅せられた唯一の女性アイリーン・アドラーが登場する有名作だ。この作品が短編第1作だったとは、私には意外だった。この事件はホームズの完全勝利ではない。

ホームズ物はベーカー街221Bにホームズとワトソンが同居しているというイメージが強い。だが、最初の短編集の頭から9作目までは、ワトソンがホームズとの同居をやめた後の話になっている。『緋色の研究』で同居を始め、『四つの署名』で結婚したのだから当然かもしれないが、これも私には意外だった。

コナン・ドイルは、当然のなりゆきでワトソンとメアリー・モースタンが結婚した後の物語を綴ったのかもしれないが、それぞれの事件に付された年代などから、ワトソンはいったい何度結婚したのだとシャーロキアンは悩むことになる。本書の注釈はそんなトリビアルには踏み込んでいない。

高畑淳子と渡辺えりのパワーを感じる『さるすべり』 ― 2024年04月14日

紀伊国屋ホールでオフィス300公演『さるすべり』(作・演出:渡辺えり、出演:高畑淳子、渡辺えり)を観た。チラシには「新劇とアンダーグラウンド、歩んできた道の違う同い年の二人が奇跡のコラボ!」とある。

この芝居、コロナ禍の2020年に上演した『さるすべり~コロナノコロ~』をリライトした作品だそうだ。高畑淳子との共演にあたってアテ書きも加えているようだ。

古家に住む二人の老婆、独身の長女・節子と出戻りの妹・和子の話なのだが、時々、女優・高畑淳子と演出家・渡辺えりが節子と和子に混入してくる。シームレスに役が変遷していくのが面白い。

舞台は古家の居間で、テーブルやソファをはじめ様々な調度品が並んでいる。開演時間前、客席の照明が点いている状況でヘルメットに作業着の人間が舞台に現れ舞台設定の最終作業を始める、その作業者の中には高畑淳子と渡辺えりも混じっていて、いつの間にか多重構造の芝居が始まっている。

二人の老婆はコロナ禍の自粛生活下にある。自粛を始めたのは4年前というから2024年の現代という設定だ。テレビが壊れていて、外部からの情報もなく、自分たちがなぜ自粛しているのかもわからなくなっている。そんな空間に、思い出話から湧き出る過去の情景が重なり、女優と演出家の思い出までが重なってくる。

高畑淳子と渡辺えりは共に69歳、私より6歳若い。若い頃の6歳違いは大きいが、齢を重ねると6歳違いでも同世代に感じられてくる。渡辺えりの台詞に紅テント、黒テント、別役実、清水邦夫などが出てくるのが懐かしくて楽しい。

二人の女優のパワーが、暗いコメディを包み込んで圧倒するような舞台だった。

この芝居、コロナ禍の2020年に上演した『さるすべり~コロナノコロ~』をリライトした作品だそうだ。高畑淳子との共演にあたってアテ書きも加えているようだ。

古家に住む二人の老婆、独身の長女・節子と出戻りの妹・和子の話なのだが、時々、女優・高畑淳子と演出家・渡辺えりが節子と和子に混入してくる。シームレスに役が変遷していくのが面白い。

舞台は古家の居間で、テーブルやソファをはじめ様々な調度品が並んでいる。開演時間前、客席の照明が点いている状況でヘルメットに作業着の人間が舞台に現れ舞台設定の最終作業を始める、その作業者の中には高畑淳子と渡辺えりも混じっていて、いつの間にか多重構造の芝居が始まっている。

二人の老婆はコロナ禍の自粛生活下にある。自粛を始めたのは4年前というから2024年の現代という設定だ。テレビが壊れていて、外部からの情報もなく、自分たちがなぜ自粛しているのかもわからなくなっている。そんな空間に、思い出話から湧き出る過去の情景が重なり、女優と演出家の思い出までが重なってくる。

高畑淳子と渡辺えりは共に69歳、私より6歳若い。若い頃の6歳違いは大きいが、齢を重ねると6歳違いでも同世代に感じられてくる。渡辺えりの台詞に紅テント、黒テント、別役実、清水邦夫などが出てくるのが懐かしくて楽しい。

二人の女優のパワーが、暗いコメディを包み込んで圧倒するような舞台だった。

ノルマン朝シチリアは異文化同居の興味深い国 ― 2024年04月16日

先月、シチリア史の復習気分で『地中海の十字路=シチリアの歴史』を読んだ流れで、6年前に読んだ次の新書を再読した。

『中世シチリア王国』(高山博/講談社現代新書)

6年前、私はシチリアの古跡を巡るツアーに参加した。本書を読んだのはツアー出発2カ月前だった。11~12世紀のノルマン朝シチリア王国の話だったとは憶えているが、内容の大半は失念している。ツアーは紀元前のギリシア植民都市の遺跡巡りがメインだったので、本書で得た知見を現地で確認する機会もあまりなかった。

再読し、ノルマン支配時代のシチリアの面白さを再確認した。北フランスのノルマンディの小領主オートヴィル家の息子たちが、紛争の地・南イタリアに傭兵として赴き、ついにはシチリア国王となり、半島南部までも支配下におさめる物語である。アメリカン・ドリームならぬ南イタリアン・ドリームだ。

シチリア中世史をざっくり言えば、ビザンツ帝国の支配下にあったシチリアがイスラムに奪われ、それをノルマン人が奪い返してシチリア王国をつくるという展開である。だが、実態はキリスト教国とイスラムの宗教対立とは言えない。

本書掲載のオートヴィル家の系図は夥しい人名でゴチャゴチャしている。最も興味をひかれるのは初代シチリア王(在1130-1154)のロゲリウス2世である。彼の父ロゲリウス1世はその兄であるロベルトゥス・グイスカルドゥスの後見のもとシチリアを征服する。

ロゲリウス1世がシチリアを征服するときの軍隊にはイスラム教徒も多く、イスラム教徒の将軍もいたそうだ。ロゲリウス2世がシチリア国王になった後、南イタリアで反乱があり、国王軍を派遣して鎮圧する。その国王軍はイスラム教徒が中心だった。宗教とは関係のない利害関係がはたらいていたのだ。

シチリア王国ではラテン系とギリシア系(ビザンツ)の聖職者が混在していた。また、行政の中核を担ったのはアラブ人の役人だった。カトリック、ギリシア正教、イスラムが同居・並立する王国だったのだ。そんなシチリア王国の行政制度は、同時代の西欧諸国の中で最も官僚化・専門化が進んでいたそうだ。

ロゲリウス2世は学問への関心が高く、アラブ人学者やギリシア人学者たちとの議論を楽しんでいた。だが、穏健な平和主義者ではない。ビザンツ帝国やイェルサレム(イスラム支配下)に攻撃をしかけたりもする。コンスタンティノープルの皇帝位を狙っていたというから、驚きである。

著者は本書末尾で、シチリア王国で異文化集団が共存した理由を考察している。要は、異なる文化的背景を持つ多くの人々がこの地に暮らしていたから、共存政策を採らざるを得なかったようだ。著者は次のように結んでいる。

「このような異文化集団の共存を可能としたのは、この地に住む人々の宗教的・文化的寛容性ではない。強力な王権がアラブ人を必要とし、彼らに対する攻撃や排斥を抑制していたからである。したがって、戦争や騒乱のときには必ずと言ってよいほど、異文化集団に対する略奪や攻撃が行われた。また、王国のアラブ人口が減少し王権にとってアラブ人が不要になると、アラブ人住民に対する態度も冷淡となった。そして、異文化集団によって支えられた王国の文化的・経済的繁栄も終焉を迎えるのである。」

===============================================

【付記】

本書は多くの人名をラテン語で表記している。ロベルトゥス(ロゲリウス2世の父の兄。狡猾なロベルトゥス)については、次のように各国語の表記を紹介している。

ロベルトゥス・グイスカルドゥス(ラテン語)

ロベール・ギスカール(フランス語)

ロベルト・ギスカルド(イタリア語)

ロバート・ギスカード(英語)

上記以外はラテン語のみだ。当時の共通語はラテン語だったからだろう。だが、他の本では異なる表記も多く、私は少しとまどった。で、本書に登場する主な人物の各国語表記をまとめてみた。〇印が本書の表記だ。

〇ウィレルムス(ラテン語)

ギヨーム(フランス語)

グリエルモ(イタリア語)

ウィリアム(英語)

ヴィルヘルム(ドイツ語)

〇ロゲリウス(ラテン語)

ロジェール(フランス語)

ルッジェーロ(イタリア語)

ロジャー(英語)

ロゲル(ドイツ語)

〇ヘンリクス(ラテン語)

アンリ(フランス語)

エンリコ(イタリア語)

ヘンリー(英語)

ハインリヒ(ドイツ語)

〇フレデリクス(ラテン語)

フレデリック(フランス語)

フェデリコ(イタリア語)

フレデリック(英語)

フリードリヒ(ドイツ語)

『中世シチリア王国』(高山博/講談社現代新書)

6年前、私はシチリアの古跡を巡るツアーに参加した。本書を読んだのはツアー出発2カ月前だった。11~12世紀のノルマン朝シチリア王国の話だったとは憶えているが、内容の大半は失念している。ツアーは紀元前のギリシア植民都市の遺跡巡りがメインだったので、本書で得た知見を現地で確認する機会もあまりなかった。

再読し、ノルマン支配時代のシチリアの面白さを再確認した。北フランスのノルマンディの小領主オートヴィル家の息子たちが、紛争の地・南イタリアに傭兵として赴き、ついにはシチリア国王となり、半島南部までも支配下におさめる物語である。アメリカン・ドリームならぬ南イタリアン・ドリームだ。

シチリア中世史をざっくり言えば、ビザンツ帝国の支配下にあったシチリアがイスラムに奪われ、それをノルマン人が奪い返してシチリア王国をつくるという展開である。だが、実態はキリスト教国とイスラムの宗教対立とは言えない。

本書掲載のオートヴィル家の系図は夥しい人名でゴチャゴチャしている。最も興味をひかれるのは初代シチリア王(在1130-1154)のロゲリウス2世である。彼の父ロゲリウス1世はその兄であるロベルトゥス・グイスカルドゥスの後見のもとシチリアを征服する。

ロゲリウス1世がシチリアを征服するときの軍隊にはイスラム教徒も多く、イスラム教徒の将軍もいたそうだ。ロゲリウス2世がシチリア国王になった後、南イタリアで反乱があり、国王軍を派遣して鎮圧する。その国王軍はイスラム教徒が中心だった。宗教とは関係のない利害関係がはたらいていたのだ。

シチリア王国ではラテン系とギリシア系(ビザンツ)の聖職者が混在していた。また、行政の中核を担ったのはアラブ人の役人だった。カトリック、ギリシア正教、イスラムが同居・並立する王国だったのだ。そんなシチリア王国の行政制度は、同時代の西欧諸国の中で最も官僚化・専門化が進んでいたそうだ。

ロゲリウス2世は学問への関心が高く、アラブ人学者やギリシア人学者たちとの議論を楽しんでいた。だが、穏健な平和主義者ではない。ビザンツ帝国やイェルサレム(イスラム支配下)に攻撃をしかけたりもする。コンスタンティノープルの皇帝位を狙っていたというから、驚きである。

著者は本書末尾で、シチリア王国で異文化集団が共存した理由を考察している。要は、異なる文化的背景を持つ多くの人々がこの地に暮らしていたから、共存政策を採らざるを得なかったようだ。著者は次のように結んでいる。

「このような異文化集団の共存を可能としたのは、この地に住む人々の宗教的・文化的寛容性ではない。強力な王権がアラブ人を必要とし、彼らに対する攻撃や排斥を抑制していたからである。したがって、戦争や騒乱のときには必ずと言ってよいほど、異文化集団に対する略奪や攻撃が行われた。また、王国のアラブ人口が減少し王権にとってアラブ人が不要になると、アラブ人住民に対する態度も冷淡となった。そして、異文化集団によって支えられた王国の文化的・経済的繁栄も終焉を迎えるのである。」

===============================================

【付記】

本書は多くの人名をラテン語で表記している。ロベルトゥス(ロゲリウス2世の父の兄。狡猾なロベルトゥス)については、次のように各国語の表記を紹介している。

ロベルトゥス・グイスカルドゥス(ラテン語)

ロベール・ギスカール(フランス語)

ロベルト・ギスカルド(イタリア語)

ロバート・ギスカード(英語)

上記以外はラテン語のみだ。当時の共通語はラテン語だったからだろう。だが、他の本では異なる表記も多く、私は少しとまどった。で、本書に登場する主な人物の各国語表記をまとめてみた。〇印が本書の表記だ。

〇ウィレルムス(ラテン語)

ギヨーム(フランス語)

グリエルモ(イタリア語)

ウィリアム(英語)

ヴィルヘルム(ドイツ語)

〇ロゲリウス(ラテン語)

ロジェール(フランス語)

ルッジェーロ(イタリア語)

ロジャー(英語)

ロゲル(ドイツ語)

〇ヘンリクス(ラテン語)

アンリ(フランス語)

エンリコ(イタリア語)

ヘンリー(英語)

ハインリヒ(ドイツ語)

〇フレデリクス(ラテン語)

フレデリック(フランス語)

フェデリコ(イタリア語)

フレデリック(英語)

フリードリヒ(ドイツ語)

ルネサンスはイスラムとビザンツがもたらした ― 2024年04月18日

先日再読した『中世シチリア王国』に12世紀ルネサンスに言及した箇所があった。この言葉に触れて、未読棚に積んでいた次の本を思い出し、この機に読んだ。

『十二世紀ルネサンス』(伊東俊太郎/講談社学術文庫)

著者は昨年9月、93歳で逝去した科学史の碩学である。本書の原版が出たのは約30年前の1993年、文庫になったのは2006年だ。著者は冒頭で「「十二世紀ルネサンス」という言葉は、まだ西洋史の教科書にもあらわれておらず、あまり広くゆきわたっていないかもしれません。」と述べているが、文庫版の解説者は「「十二世紀ルネサンス」という言葉は、今日では高等学校の教科書にも見られ、我々にはすでになじみの深いものになっている。」と述べている。

「十二世紀ルネサンス」という言葉は20年ほど前に一般化したようだ。私が「十二世紀ルネサンス」「大翻訳時代」を知ったの比較的最近、この10年以内だと思う。

本書は岩波市民セミナーの講義がベースなので、語り口は親しみやすく、わかりやすい。だが、時として極度に専門的になり、学問の世界の厳密さと凄さを垣間見せてくれる。著者はあとがきで「なるべく平易で分かりやすい表現をとるように心がけましたが、本書は内容的にはかなり深く突込んだ、私の生涯の主著のひとつとなるべきものかと考えています。」と述べている。

西欧の哲学・科学の淵源はギリシアにある。それはローマ時代を経て西欧に直接に伝わったのではなく、12世紀になってイスラム経由で西欧に伝わった。ギリシアの学術は「ギリシア語→アラビア語→ラテン語」あるいは「ギリシア語→ラテン語」の翻訳活動によって西欧にもたらされた――そんな「十二世紀ルネサンス」の実態を本書は具体例を駆使して解説している。ビザンツやイスラムが存在しなければ、近代の西欧文明は成立しなかったのである。

イスラムは、単にギリシア語の文献を西欧に仲介しただけではない。ギリシア語からアラビア語への翻訳とは当然ながら内容を咀嚼して発展させる活動につながる。数学や天文学におけるイスラムの貢献の大きさをあらためて知った。

また、「官能的な恋愛」や「雅びな恋愛」を含むロマンティク・ラブという文学表現も、12世紀になってイスラムから西欧にもたらされたらしい。それまでの西欧は「雅び」からほど遠い武張った世界だったのだ。私にとっては新たな知見だ。

なお、著者はローマに関して次のように述べている。

「ギリシア学術の一番いいものはローマには入らなかったのです。ローマへは五パーセントぐらいしか行っていない。ボエティウスがラテン訳した、わずかばかりのギリシア学術の断片、それにプリニウスやイシドルスによって保存された百科全書的知識のような二流のものしか入らかったのです。つまりギリシアの本当の学術というものは、ローマ人には理解できなかったのです。」

なるほどと思った。西ローマ帝国の皇帝にはギリシアかぶれと言われる人も多いが、やはりローマはギリシアとはかなり違っていたのだ。

『十二世紀ルネサンス』(伊東俊太郎/講談社学術文庫)

著者は昨年9月、93歳で逝去した科学史の碩学である。本書の原版が出たのは約30年前の1993年、文庫になったのは2006年だ。著者は冒頭で「「十二世紀ルネサンス」という言葉は、まだ西洋史の教科書にもあらわれておらず、あまり広くゆきわたっていないかもしれません。」と述べているが、文庫版の解説者は「「十二世紀ルネサンス」という言葉は、今日では高等学校の教科書にも見られ、我々にはすでになじみの深いものになっている。」と述べている。

「十二世紀ルネサンス」という言葉は20年ほど前に一般化したようだ。私が「十二世紀ルネサンス」「大翻訳時代」を知ったの比較的最近、この10年以内だと思う。

本書は岩波市民セミナーの講義がベースなので、語り口は親しみやすく、わかりやすい。だが、時として極度に専門的になり、学問の世界の厳密さと凄さを垣間見せてくれる。著者はあとがきで「なるべく平易で分かりやすい表現をとるように心がけましたが、本書は内容的にはかなり深く突込んだ、私の生涯の主著のひとつとなるべきものかと考えています。」と述べている。

西欧の哲学・科学の淵源はギリシアにある。それはローマ時代を経て西欧に直接に伝わったのではなく、12世紀になってイスラム経由で西欧に伝わった。ギリシアの学術は「ギリシア語→アラビア語→ラテン語」あるいは「ギリシア語→ラテン語」の翻訳活動によって西欧にもたらされた――そんな「十二世紀ルネサンス」の実態を本書は具体例を駆使して解説している。ビザンツやイスラムが存在しなければ、近代の西欧文明は成立しなかったのである。

イスラムは、単にギリシア語の文献を西欧に仲介しただけではない。ギリシア語からアラビア語への翻訳とは当然ながら内容を咀嚼して発展させる活動につながる。数学や天文学におけるイスラムの貢献の大きさをあらためて知った。

また、「官能的な恋愛」や「雅びな恋愛」を含むロマンティク・ラブという文学表現も、12世紀になってイスラムから西欧にもたらされたらしい。それまでの西欧は「雅び」からほど遠い武張った世界だったのだ。私にとっては新たな知見だ。

なお、著者はローマに関して次のように述べている。

「ギリシア学術の一番いいものはローマには入らなかったのです。ローマへは五パーセントぐらいしか行っていない。ボエティウスがラテン訳した、わずかばかりのギリシア学術の断片、それにプリニウスやイシドルスによって保存された百科全書的知識のような二流のものしか入らかったのです。つまりギリシアの本当の学術というものは、ローマ人には理解できなかったのです。」

なるほどと思った。西ローマ帝国の皇帝にはギリシアかぶれと言われる人も多いが、やはりローマはギリシアとはかなり違っていたのだ。

シャーロック・ホームズ全編読み返し第2弾 ― 2024年04月21日

今月初めからシャーロック・ホームズ全9冊を3冊ずつに分けて読み返している。第1弾の初期3冊に続いて次の3冊を読んだ。

『シャーロック・ホームズの回想』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『バスカヴィル家の犬』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『シャーロック・ホームズの生還』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『…回想』は短編12編、『バスカヴィル…』は長編、『…生還』は短編13編である。1892年から1904年までの約12年間に発表した作品を収録したこの3冊は、ホームズの波乱万丈の活躍を語る最も充実した作品群に思える。

『…回想』末尾の『最後の事件』(1893年12月発表)でドイルはホームズを葬り、読者の復活要求にも応えない。『バスカヴィル…』はホームズ亡き後の1901年8月~1902年4月の連載だが、設定は「最後の事件」以前の懐旧談だった。葬ったはずのホームズが甦るのは『…生還』冒頭の『空き家の冒険』(1903年10月発表)である。その後、ホームズの推理・冒険譚は再開される。

『最後の事件』後に久々に発表したホームズ物『バスカヴィル…』は長編4つのなかで最も面白いと思う。ゴシックロマン風の怪奇雰囲気を反オカルトの合理主義でしっかり抑え込み、手強い犯人が意外な人物というミステリーの王道で解決している。

ホームズの死と復活を扱った『最後の事件』と『空き家の冒険』は特別な作品だが、ヘンな話である。モリアーティにリアリティを感じられないのは、ドイルが強引にホームズを葬ろうとして登場させた人物だからだろう。パロディ物で指摘されるように、モリアーティは薬物中毒に陥ったホームズの妄想の産物と考えた方が合理的に思える。

『…回想』『…生還』収録の25編の短編、どれも面白いが、その面白さの大半はホームズというキャラクターとワトソンの語り口にある。よく考えればヘンな話も多い。『踊る人形』では依頼者の殺害を阻止できない。『恐喝王ミルヴァートン(犯人は二人)』のホームズとワトソンはアクションに突き進む犯罪者だ。『アヴィ屋敷』でも二人は犯罪に加担している。でも、話の面白さに引き込まれてしまう。

『アヴィ屋敷』冒頭でホームズはワトソンに次のような苦言を呈している。

「科学的にでなくひたすら興味という面でものごとを見るきみの癖は、困りものだよ。本来なら学ぶべきところのある、古典的でさえあるはずの謎解きが、いくつもそれでだいなしになった。読者をはらはらさせはしても、薬にもならないセンセーショナルことにこまごまとこだわってばかりだ。繊細にして絶妙な仕事ぶりについて書くことをおろそかにしているんだな」

「名探偵」をアクションスターのように描いてしまったドイルの言い訳に読める。

意外だったのは『…生還』収録の末尾の短編『第二のしみ』(1904年12月発表。これは傑作)において、ホームズは引退して田舎での養蜂生活に移行していることだ。ホームズ引退は、もっと先の短編集だと思っていた。『…生還』は冒頭の『空き家の冒険』(1903年10月発表)でホームズ復活を謳いつつ、14カ月後には『第二のしみ』(1904年12月発表)で引退させているのだ。ドイルのホームズ退場への執念を感じた。

『シャーロック・ホームズの回想』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『バスカヴィル家の犬』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『シャーロック・ホームズの生還』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)

『…回想』は短編12編、『バスカヴィル…』は長編、『…生還』は短編13編である。1892年から1904年までの約12年間に発表した作品を収録したこの3冊は、ホームズの波乱万丈の活躍を語る最も充実した作品群に思える。

『…回想』末尾の『最後の事件』(1893年12月発表)でドイルはホームズを葬り、読者の復活要求にも応えない。『バスカヴィル…』はホームズ亡き後の1901年8月~1902年4月の連載だが、設定は「最後の事件」以前の懐旧談だった。葬ったはずのホームズが甦るのは『…生還』冒頭の『空き家の冒険』(1903年10月発表)である。その後、ホームズの推理・冒険譚は再開される。

『最後の事件』後に久々に発表したホームズ物『バスカヴィル…』は長編4つのなかで最も面白いと思う。ゴシックロマン風の怪奇雰囲気を反オカルトの合理主義でしっかり抑え込み、手強い犯人が意外な人物というミステリーの王道で解決している。

ホームズの死と復活を扱った『最後の事件』と『空き家の冒険』は特別な作品だが、ヘンな話である。モリアーティにリアリティを感じられないのは、ドイルが強引にホームズを葬ろうとして登場させた人物だからだろう。パロディ物で指摘されるように、モリアーティは薬物中毒に陥ったホームズの妄想の産物と考えた方が合理的に思える。

『…回想』『…生還』収録の25編の短編、どれも面白いが、その面白さの大半はホームズというキャラクターとワトソンの語り口にある。よく考えればヘンな話も多い。『踊る人形』では依頼者の殺害を阻止できない。『恐喝王ミルヴァートン(犯人は二人)』のホームズとワトソンはアクションに突き進む犯罪者だ。『アヴィ屋敷』でも二人は犯罪に加担している。でも、話の面白さに引き込まれてしまう。

『アヴィ屋敷』冒頭でホームズはワトソンに次のような苦言を呈している。

「科学的にでなくひたすら興味という面でものごとを見るきみの癖は、困りものだよ。本来なら学ぶべきところのある、古典的でさえあるはずの謎解きが、いくつもそれでだいなしになった。読者をはらはらさせはしても、薬にもならないセンセーショナルことにこまごまとこだわってばかりだ。繊細にして絶妙な仕事ぶりについて書くことをおろそかにしているんだな」

「名探偵」をアクションスターのように描いてしまったドイルの言い訳に読める。

意外だったのは『…生還』収録の末尾の短編『第二のしみ』(1904年12月発表。これは傑作)において、ホームズは引退して田舎での養蜂生活に移行していることだ。ホームズ引退は、もっと先の短編集だと思っていた。『…生還』は冒頭の『空き家の冒険』(1903年10月発表)でホームズ復活を謳いつつ、14カ月後には『第二のしみ』(1904年12月発表)で引退させているのだ。ドイルのホームズ退場への執念を感じた。

西欧視点の世界認識を脱却した歴史像とは…… ― 2024年04月23日

久々に大型書店に立ち寄り、世界史の書棚を眺めていて、先日読んだ『中世シチリア王国』の著者・高山博氏のブックレットを発見、読みやすそうなので購入した。

『ヨーロッパとイスラーム世界』(高山博/世界史リブレット/山川出版社)

著者が言う「ヨーロッパ」「イスラーム世界」は地理的区分ではない。歴史や文化、帰属意識を共有する集団である。そんな観点でヨーロッパとイスラーム世界がどのように形成されてきたかを概説し、最終章「統合 グローバル化」では現代世界の課題を提示している。

本書で最も興味深いのは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世をクローズアップしている点だ。第5回十字軍で交渉によって無血でイェルサレムを取り戻した皇帝、「最初の近代的な人間」と評される人物である。

本書読了後、昨年読んだ『文明の道④』収録の記事で「いつかフリードリッヒ2世の伝記を書きたい」と述べていたのが高山博氏だったと思い出した。

著者は、フリードリヒ2世の第5回十字軍がこれまで一般にあまり知られず、十字軍研究者から重視されてこなかった理由を概説したうえで、次のように述べている。

「しかし、今、私たちは、キリスト教ヨーロッパの視点ではなく、二つの文化圏の接触(交流・衝突)という視点に立ち、このフリードリヒ2世十字軍に、他の十字軍にはない重要な意味を与えようとしている。(…)この視点の変化は、十字軍の歴史にたいする私たちの見方を大きく変えることになる。この変化は、私たちが生きている現代世界の政治力学の変化の反映であると同時に、これまで私たちが学んできたヨーロッパ中心主義的世界認識から、複数の文化圏が併存する世界認識への翁転換の反映であるともいえるのである。」

著者は、十字軍がその後の歴史に及ぼした影響に関して、経済的・政治的影響はかつて言われたほどには大きくないが、次の三点が大きいと指摘している。

1. イスラームを共通の敵と認識することで、キリスト教徒共同体の存在を多くの人々が共有し始めた。

2. 攻撃されたイスラームの側の異教徒への不寛容が増大した。

3. ラテン・カトリック文化圏とギリシア・東方正教文化圏のキリスト教徒のあいだの亀裂が拡大した。

どれも、現代につながるマイナスの影響に思える。

著者はハンチントンの「文明の衝突」という見方に批判的だ。「文明」という用語があいまいで恣意的に使われるからだ。「インダス文明」や「エジプト文明」のように過去の世界を表現する歴史概念として「文明」を用いることはできても、現代社会には、あえて言えば一つの「現代文明」しかないとし、次のように述べている。

「異なる文化的背景をもつ人びとが頻繁に接触するようになった現在、近代国民国家や特定の集団を中心とした従来の歴史像は急速に意味を失いつつある。(…)私たちが必要としているのは、地球上に存在していた多様な人間集団がどのような社会を築き、どのようにそれを変化させてきたのか、それらの人間集団のあいだの関係がどのように変化して現代にいたっているのか、を説明できる複線的な歴史像である。」

『ヨーロッパとイスラーム世界』(高山博/世界史リブレット/山川出版社)

著者が言う「ヨーロッパ」「イスラーム世界」は地理的区分ではない。歴史や文化、帰属意識を共有する集団である。そんな観点でヨーロッパとイスラーム世界がどのように形成されてきたかを概説し、最終章「統合 グローバル化」では現代世界の課題を提示している。

本書で最も興味深いのは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世をクローズアップしている点だ。第5回十字軍で交渉によって無血でイェルサレムを取り戻した皇帝、「最初の近代的な人間」と評される人物である。

本書読了後、昨年読んだ『文明の道④』収録の記事で「いつかフリードリッヒ2世の伝記を書きたい」と述べていたのが高山博氏だったと思い出した。

著者は、フリードリヒ2世の第5回十字軍がこれまで一般にあまり知られず、十字軍研究者から重視されてこなかった理由を概説したうえで、次のように述べている。

「しかし、今、私たちは、キリスト教ヨーロッパの視点ではなく、二つの文化圏の接触(交流・衝突)という視点に立ち、このフリードリヒ2世十字軍に、他の十字軍にはない重要な意味を与えようとしている。(…)この視点の変化は、十字軍の歴史にたいする私たちの見方を大きく変えることになる。この変化は、私たちが生きている現代世界の政治力学の変化の反映であると同時に、これまで私たちが学んできたヨーロッパ中心主義的世界認識から、複数の文化圏が併存する世界認識への翁転換の反映であるともいえるのである。」

著者は、十字軍がその後の歴史に及ぼした影響に関して、経済的・政治的影響はかつて言われたほどには大きくないが、次の三点が大きいと指摘している。

1. イスラームを共通の敵と認識することで、キリスト教徒共同体の存在を多くの人々が共有し始めた。

2. 攻撃されたイスラームの側の異教徒への不寛容が増大した。

3. ラテン・カトリック文化圏とギリシア・東方正教文化圏のキリスト教徒のあいだの亀裂が拡大した。

どれも、現代につながるマイナスの影響に思える。

著者はハンチントンの「文明の衝突」という見方に批判的だ。「文明」という用語があいまいで恣意的に使われるからだ。「インダス文明」や「エジプト文明」のように過去の世界を表現する歴史概念として「文明」を用いることはできても、現代社会には、あえて言えば一つの「現代文明」しかないとし、次のように述べている。

「異なる文化的背景をもつ人びとが頻繁に接触するようになった現在、近代国民国家や特定の集団を中心とした従来の歴史像は急速に意味を失いつつある。(…)私たちが必要としているのは、地球上に存在していた多様な人間集団がどのような社会を築き、どのようにそれを変化させてきたのか、それらの人間集団のあいだの関係がどのように変化して現代にいたっているのか、を説明できる複線的な歴史像である。」

最近のコメント