半世紀以上前の『未来の思想』は未だに「未来の思想」だ ― 2021年01月05日

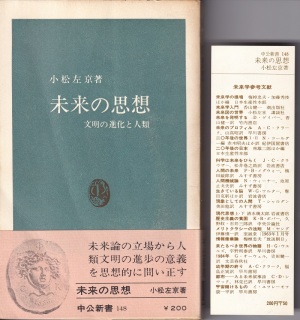

昨年末に『いまこそ「小松左京」を読み直す』(宮崎哲弥)を読んだ余波で、半世紀以上前の学生時代に読んだ次の新書本を読み返した。

『未来の思想:文明の進化と人類』(小松左京/中公新書/1967.11)

内容の大半は失念しているが、人類の思想史をザックリと概説した大風呂敷の書との印象があり、ケインズの有効需要喚論を「こんな簡単な理論なのに…」とバッサリ片付けた記述に感嘆した記憶がある。エピグラフの「汝ら何ものか? いずこより来たりしか? いずこへ行くか?」も印象に残っている(当時、ゴーギャンの絵は知らなかった)。

本書刊行の1967年、小松左京は梅棹忠夫や加藤秀俊らとともに未来学を提唱、翌年の1968年には日本未来学会が設立された。当時、未来学がブームだったが、学園闘争真っ盛りの騒然とした時代でもあり、未来学を胡散臭く思う風潮もあった。

私は1970年の大阪万博を見ていない。万博開催の数年前までは万博に関心があったが、開催時には関心を失っていた。あの頃、小松左京は「ベ平連と万博を両立させてるヘンな人」と言われていた。当時、万博に対抗する「反博」運動があり、ベ平連の人々が関わっていたと思う。小松左京ファンだった私にも、小松左京はやや遠い人だった。

『未来の思想』を読み返していて、はさみ込まれている栞に参考文献が載っているのに気づいた。当時の中公新書は書籍ごとに栞を作っていたようだ。この栞に掲載されている参考文献を眺めると当時の雰囲気がよみがえってくる。そこに掲載されている書籍をふまえて書かれた『未来の思想』は、それらの参考文献とは異質の骨太でユニークな書に仕上がっていると思えた。

本書の前半はマクロな思想史・宗教史の秀逸な概説であり、勉強になる。後半は人類や宇宙の「進化」の検討で、小松左京がアレコレ考えていることはわかる。終章の「「進化」の未来像」が本書の圧巻だが、わかりやすくはない。「人間中心主義」への疑問、「進化」の残酷さやおぞましさも語られている。いまなお色褪せぬ「思索的SF」に思えた。

『未来の思想:文明の進化と人類』(小松左京/中公新書/1967.11)

内容の大半は失念しているが、人類の思想史をザックリと概説した大風呂敷の書との印象があり、ケインズの有効需要喚論を「こんな簡単な理論なのに…」とバッサリ片付けた記述に感嘆した記憶がある。エピグラフの「汝ら何ものか? いずこより来たりしか? いずこへ行くか?」も印象に残っている(当時、ゴーギャンの絵は知らなかった)。

本書刊行の1967年、小松左京は梅棹忠夫や加藤秀俊らとともに未来学を提唱、翌年の1968年には日本未来学会が設立された。当時、未来学がブームだったが、学園闘争真っ盛りの騒然とした時代でもあり、未来学を胡散臭く思う風潮もあった。

私は1970年の大阪万博を見ていない。万博開催の数年前までは万博に関心があったが、開催時には関心を失っていた。あの頃、小松左京は「ベ平連と万博を両立させてるヘンな人」と言われていた。当時、万博に対抗する「反博」運動があり、ベ平連の人々が関わっていたと思う。小松左京ファンだった私にも、小松左京はやや遠い人だった。

『未来の思想』を読み返していて、はさみ込まれている栞に参考文献が載っているのに気づいた。当時の中公新書は書籍ごとに栞を作っていたようだ。この栞に掲載されている参考文献を眺めると当時の雰囲気がよみがえってくる。そこに掲載されている書籍をふまえて書かれた『未来の思想』は、それらの参考文献とは異質の骨太でユニークな書に仕上がっていると思えた。

本書の前半はマクロな思想史・宗教史の秀逸な概説であり、勉強になる。後半は人類や宇宙の「進化」の検討で、小松左京がアレコレ考えていることはわかる。終章の「「進化」の未来像」が本書の圧巻だが、わかりやすくはない。「人間中心主義」への疑問、「進化」の残酷さやおぞましさも語られている。いまなお色褪せぬ「思索的SF」に思えた。

『ゴッドファーザー』全3作はやはり見ごたえがある ― 2021年01月06日

一昨日と昨日の二日がかかりで、昨年末のBSプライム放映を録画した映画『ゴッドファーザー』全3作をまとめた観た。3作とも20年以上昔に観ているが、強烈な印象が残っているだけで物語の詳細は失念している。

傑作映画だとの安心のもとに、初めて観るような楽しみを味わえ、正月らしい至福の時を過ごした。3作とも3時間前後の長尺で、9時間以上の時間を要したが退屈することはなかった。

3作まとめて観ると、役者たちが年齢を重ねていく様子がわかり、共に長い時間を過ごした気になる。取り戻すことができない「時間」という宿命も感じる。この映画の公開年と作品が扱う時代は次の通りだ。

『ゴッド・ファーザー』1972年公開:1945年頃の話

『ゴッド・ファーザーPART2』1974年公開:1958~1959年と1901~1925の話の二重進行

『ゴッド・ファーザーPART3』1990年公開:1979年頃からの話

言わずと知れた、米国のイタリア・マフィアの物語で、フィクションではあるが、イタリア移民やマフィアの歴史を垣間見た気がする。また、数年前にシチリア旅行を経験していることもあり、マフィアの原風景シチリアのシーンにも惹かれた。

この映画にはキューバ革命やローマ法王急死などの現実の出来事が反映されている。昔、観たときはそんなことを気にとめなかたように思う。年を取ってくると、歴史絡みの部分に関心がわく。

傑作映画だとの安心のもとに、初めて観るような楽しみを味わえ、正月らしい至福の時を過ごした。3作とも3時間前後の長尺で、9時間以上の時間を要したが退屈することはなかった。

3作まとめて観ると、役者たちが年齢を重ねていく様子がわかり、共に長い時間を過ごした気になる。取り戻すことができない「時間」という宿命も感じる。この映画の公開年と作品が扱う時代は次の通りだ。

『ゴッド・ファーザー』1972年公開:1945年頃の話

『ゴッド・ファーザーPART2』1974年公開:1958~1959年と1901~1925の話の二重進行

『ゴッド・ファーザーPART3』1990年公開:1979年頃からの話

言わずと知れた、米国のイタリア・マフィアの物語で、フィクションではあるが、イタリア移民やマフィアの歴史を垣間見た気がする。また、数年前にシチリア旅行を経験していることもあり、マフィアの原風景シチリアのシーンにも惹かれた。

この映画にはキューバ革命やローマ法王急死などの現実の出来事が反映されている。昔、観たときはそんなことを気にとめなかたように思う。年を取ってくると、歴史絡みの部分に関心がわく。

『哲学と宗教全史』は読みやすくて面白い ― 2021年01月08日

年頭に『未来の思想』(小松左京)を再読した際、1年ほど前に購入した次の未読本を想起した。

『哲学と宗教全史』(出口治明/ダイヤモンド社/2019.8)

やや分厚いが、『未来の思想』を敷衍する気分で読了した。とても読みやすくて面白い。安易な「早わかり本」ではなく、随所に著者独特の見解を述べている。博識な伯父さんの談話を興味深く拝聴している気分になる。

人類3000年の歴史を「人間はどんなことを考えてきたか、その考えをいかに積み重ねてきたのか」という視点で語っている。『未来の思想』に似た人類の「思考」史であり、壮大な物語を感じた。

本書には数多の宗教家・哲学者が登場し、彼らの考えや主要著書(&解説書)を概説している。私にとって、その大半は書名を知っているだけの未読の書である。

本の虫を自認する著者の読書量と咀嚼力に、あらためて感嘆した。著者の出口氏は私と同世代である。著者の弁によれば、哲学書を本格的に読み始めたのは大学に入ってからで、最初に手にしたのがマルクスの『経済学・哲学草稿』だそうだ。そこまでは私と似た体験だが、その先が異なる。

出口氏は「社会人になってからは、それほど哲学書を紐解くことはない」と述べているから、本書で紹介している古今東西の網羅的哲学書は学生時代に読破したようだ。私が学生時代に読んだのは片手で数えられる程だと思う。読みかけて挫折した書はもう少しありそうだが…

哲学書とは青春時代にしか読めない書である。「眼前の世界をどう把握するか」「いかに生きるか」などの切実な思いが哲学書に向かい、若者特有の「見栄」も難解な哲学書に取り組む動機になる。切実な思いが消え、見栄も失せると、哲学書を読む意欲が減退する。

年を取って哲学書を紐解く人もいると思うが、私は本書で著者の肩に乗って思想史の景色を眺めるだけで、とりあえず満足している。

本書で面白く思ったのは、ヘレニズムの見方である。ギリシア文明が東方に浸透していったのではなく、豊かな文明をもつ東方世界へギリシアが進出し、「ポリスが空っぽになった時代」だとしている。19世紀以降の西洋中心史観の見直しである。「イスラム教にはギリシア哲学を継承し発展させた歴史がある」という見解も同様の主旨だ。

世界史の景色は私が昔教わったイメージから変容しつつある。本書によって、あらためてそのことを認識できた。

『哲学と宗教全史』(出口治明/ダイヤモンド社/2019.8)

やや分厚いが、『未来の思想』を敷衍する気分で読了した。とても読みやすくて面白い。安易な「早わかり本」ではなく、随所に著者独特の見解を述べている。博識な伯父さんの談話を興味深く拝聴している気分になる。

人類3000年の歴史を「人間はどんなことを考えてきたか、その考えをいかに積み重ねてきたのか」という視点で語っている。『未来の思想』に似た人類の「思考」史であり、壮大な物語を感じた。

本書には数多の宗教家・哲学者が登場し、彼らの考えや主要著書(&解説書)を概説している。私にとって、その大半は書名を知っているだけの未読の書である。

本の虫を自認する著者の読書量と咀嚼力に、あらためて感嘆した。著者の出口氏は私と同世代である。著者の弁によれば、哲学書を本格的に読み始めたのは大学に入ってからで、最初に手にしたのがマルクスの『経済学・哲学草稿』だそうだ。そこまでは私と似た体験だが、その先が異なる。

出口氏は「社会人になってからは、それほど哲学書を紐解くことはない」と述べているから、本書で紹介している古今東西の網羅的哲学書は学生時代に読破したようだ。私が学生時代に読んだのは片手で数えられる程だと思う。読みかけて挫折した書はもう少しありそうだが…

哲学書とは青春時代にしか読めない書である。「眼前の世界をどう把握するか」「いかに生きるか」などの切実な思いが哲学書に向かい、若者特有の「見栄」も難解な哲学書に取り組む動機になる。切実な思いが消え、見栄も失せると、哲学書を読む意欲が減退する。

年を取って哲学書を紐解く人もいると思うが、私は本書で著者の肩に乗って思想史の景色を眺めるだけで、とりあえず満足している。

本書で面白く思ったのは、ヘレニズムの見方である。ギリシア文明が東方に浸透していったのではなく、豊かな文明をもつ東方世界へギリシアが進出し、「ポリスが空っぽになった時代」だとしている。19世紀以降の西洋中心史観の見直しである。「イスラム教にはギリシア哲学を継承し発展させた歴史がある」という見解も同様の主旨だ。

世界史の景色は私が昔教わったイメージから変容しつつある。本書によって、あらためてそのことを認識できた。

18世紀の雰囲気が伝わってくる『ギボン自伝』は面白い ― 2021年01月10日

分厚い文庫本全10冊の『ローマ帝国衰亡史』(E・ギボン/ちくま学芸文庫)を1年がかりで読んだのは6年前だ(読後感を

前半

と

後半

に分けてブログに書いた)。

この長大な史書を読み終えたとき、著者ギボンの自伝も読みたいと思った。その後、ボチボチと『衰亡史』を読み返したりローマ史関連本を読んだりしていて、この年頭、やっと6年前の思いを果たした。

『ギボン自伝』(E・ギボン/中野好之訳/筑摩書房)

18世紀英国のカントリー・ジェントルマンの様子が伝わってくる面白い伝記である。『衰亡史』でギボンの皮肉でオチャメな文章に接してきたから、著作で大成功した知り合いのオジサンのやや自慢げな回顧談を聞いている気分になる。

この翻訳書の自伝本文は前半の約6割で、残り4割は註釈、付記、解説などである。訳者による30頁以上の「解題―「ギボン自伝」の成立について」は力がこもっていて興味深い。本書には挟み込み付録(訳者と佐伯彰一の対談)もあり、ギボンを肴にした16頁にわたる対談が話題豊富で面白い。オマケが充実した本である。

この自伝を読むと、ギボンが幼少の頃からの読書家だったことがよくわかる。16歳でカトリックへ改宗し翌年にはプロテスタンに再改宗した経緯もわかる。ラテン語、フランス語、ギリシア語をこなしている。基本的には書斎と社交がメインの人だが兵役も経験しているのが意外だった。もっとも興味深いのは、やはり『衰亡史』執筆にまつわる話である。

訳者の中野好之氏は解題で次のように述べている。

「この作品は決して「エドワード・ギボン回想録」 The Memoirs of Edward Gibbon ではなくて「ローマ帝国史家の物語」 The History of the Historian of the Roman Empire と名づけられるものだ(…)「ローマ帝国史家」という呼称はこの人物が世間という観客に対して現れる舞台において自分の役柄を示すために着用する仮面、ペルソナに他ならない。ギボンはかくて「ローマ帝国衰亡の歴史」 The History of the Decline and Fall of Roman Empire と並ぶ第二の歴史書をその最晩年に書いたのだ(…)」

そんな『ギボン自伝』だから、『衰亡史』の読者にとって面白くないわけがない。

この長大な史書を読み終えたとき、著者ギボンの自伝も読みたいと思った。その後、ボチボチと『衰亡史』を読み返したりローマ史関連本を読んだりしていて、この年頭、やっと6年前の思いを果たした。

『ギボン自伝』(E・ギボン/中野好之訳/筑摩書房)

18世紀英国のカントリー・ジェントルマンの様子が伝わってくる面白い伝記である。『衰亡史』でギボンの皮肉でオチャメな文章に接してきたから、著作で大成功した知り合いのオジサンのやや自慢げな回顧談を聞いている気分になる。

この翻訳書の自伝本文は前半の約6割で、残り4割は註釈、付記、解説などである。訳者による30頁以上の「解題―「ギボン自伝」の成立について」は力がこもっていて興味深い。本書には挟み込み付録(訳者と佐伯彰一の対談)もあり、ギボンを肴にした16頁にわたる対談が話題豊富で面白い。オマケが充実した本である。

この自伝を読むと、ギボンが幼少の頃からの読書家だったことがよくわかる。16歳でカトリックへ改宗し翌年にはプロテスタンに再改宗した経緯もわかる。ラテン語、フランス語、ギリシア語をこなしている。基本的には書斎と社交がメインの人だが兵役も経験しているのが意外だった。もっとも興味深いのは、やはり『衰亡史』執筆にまつわる話である。

訳者の中野好之氏は解題で次のように述べている。

「この作品は決して「エドワード・ギボン回想録」 The Memoirs of Edward Gibbon ではなくて「ローマ帝国史家の物語」 The History of the Historian of the Roman Empire と名づけられるものだ(…)「ローマ帝国史家」という呼称はこの人物が世間という観客に対して現れる舞台において自分の役柄を示すために着用する仮面、ペルソナに他ならない。ギボンはかくて「ローマ帝国衰亡の歴史」 The History of the Decline and Fall of Roman Empire と並ぶ第二の歴史書をその最晩年に書いたのだ(…)」

そんな『ギボン自伝』だから、『衰亡史』の読者にとって面白くないわけがない。

『金閣を焼かねばならぬ』はスリリングな三島由紀夫分析 ― 2021年01月12日

先月(2020.12.15)の朝日新聞に大佛次郎賞発表の記事があり、受賞作は精神科医の書いた『金閣を焼かねばならぬ』という本だった。面白そうだと思い、都心の大型書店に行ったときに探した。文芸書の棚ではなく医学書の精神病理学の棚にあったので、少しためらったが、購入した。

『金閣を焼かねばならぬ:林養賢と三島由紀夫』(内藤健/河出書房新社)

金閣寺を焼いた学生僧・林養賢と、事件を題材に小説『金閣寺』を書いた三島由紀夫の二人を精神医学の視点で読み解いた書である。精神病理学の専門書と身構えるほどに敷居は高くない。精神医学の用語も出てくるが哲学書・文学書に近い。精神医学という分野が哲学や文学に隣接しているということだろう。

著者は林養賢を精神分裂病(統合失調症)と見なしている。金閣に放火したのは病状の前段階の時期で、放火の数カ月後に発症したとし、放火に動機はないとしている。

三島由紀夫がこの事件の記録を詳細に調べて執筆した『金閣寺』の登場人物は、作者が造形したフィクションである。主人公像は実際の放火犯とはかなり異なる。三島自身「あれはね、現実には詰ンない動機らしいんですよ」と述べている。

著者は、そんな三島由紀夫について「養賢に対する感情移入は一欠片もみられない」としたうえで、林養賢に対してだけでなく、生身の人間に感情移入ができないのだと分析している。それが三島由紀夫の宿痾である「離隔」だと「診断」している。

幼少期から文学に親しみ、言葉を紡ぎ出すことに巧みだった三島由紀夫は、現実世界にリアリティを感じることができない人間に育つ。現実感覚が希薄な様を表す言葉が「離隔」である。

本書は、そんな三島由紀夫が『金閣寺』を執筆することによって林養賢と「邂逅」する物語である。わかりやすくはないが、成る程と思わせる論旨でスリリングだ。三島由紀夫の精神の様が鮮やかに浮かびあがってくる。

「離隔」をキーワードに本書を読み進めると、三島由紀夫がボディビルから切腹へ至る姿がくっきり見えた気がした。

『金閣を焼かねばならぬ:林養賢と三島由紀夫』(内藤健/河出書房新社)

金閣寺を焼いた学生僧・林養賢と、事件を題材に小説『金閣寺』を書いた三島由紀夫の二人を精神医学の視点で読み解いた書である。精神病理学の専門書と身構えるほどに敷居は高くない。精神医学の用語も出てくるが哲学書・文学書に近い。精神医学という分野が哲学や文学に隣接しているということだろう。

著者は林養賢を精神分裂病(統合失調症)と見なしている。金閣に放火したのは病状の前段階の時期で、放火の数カ月後に発症したとし、放火に動機はないとしている。

三島由紀夫がこの事件の記録を詳細に調べて執筆した『金閣寺』の登場人物は、作者が造形したフィクションである。主人公像は実際の放火犯とはかなり異なる。三島自身「あれはね、現実には詰ンない動機らしいんですよ」と述べている。

著者は、そんな三島由紀夫について「養賢に対する感情移入は一欠片もみられない」としたうえで、林養賢に対してだけでなく、生身の人間に感情移入ができないのだと分析している。それが三島由紀夫の宿痾である「離隔」だと「診断」している。

幼少期から文学に親しみ、言葉を紡ぎ出すことに巧みだった三島由紀夫は、現実世界にリアリティを感じることができない人間に育つ。現実感覚が希薄な様を表す言葉が「離隔」である。

本書は、そんな三島由紀夫が『金閣寺』を執筆することによって林養賢と「邂逅」する物語である。わかりやすくはないが、成る程と思わせる論旨でスリリングだ。三島由紀夫の精神の様が鮮やかに浮かびあがってくる。

「離隔」をキーワードに本書を読み進めると、三島由紀夫がボディビルから切腹へ至る姿がくっきり見えた気がした。

半藤一利氏を悼んで『ノモンハンの夏』を読んだ ― 2021年01月14日

昨日(2021年1月13日)の新聞に半藤一利氏の訃報が載った。その著作のいくつかを共感を持って読んだので、惜しい人が逝ったと思った。90歳だったそうだ。未読のまま積んでいた次の本を追悼気分で読んだ。

『ノモンハンの夏』(半藤一利/文春文庫)

評判通りの名著である。1939年夏のノモンハン事件(日本側の死者2万の「戦争」)を欧州の動き(独ソ不可侵条約、ポーランド侵攻の直前)と絡めて描いた記録であり、日本を戦争・敗戦に導いた陸軍参謀たちの無能・無責任を剔出した怒りの書である。俎上の服部卓四郎・辻正信コンビは、いつの世にも登場しそうな人物像で、暗然とする。

本書は「人は過去から学ばないことを思い知らされる。」という文で結ばれている。日本人必読の書だと思った。

半藤氏の著書を初めて読んだのは30年近く昔の『漱石先生ぞな、もし』である。その冒頭の次の口上が印象深い。

「(…)これにならっていえば、わたくしは「文獻院様(漱石)の長女の御嬢様が御嫁に行ってお生みになった第四女のお嬢さんを嫁さんにした男なんだって」である。」

そういう血筋の人だと知ると同時に、粋を感じた。後日、この本以前に半藤氏の本を読んでいたことに気づいた。高校生の頃(1965年)に大宅壮一の『日本のいちばん長い日』を興味深く読んだ記憶がある。それから30年後の1995年、半藤一利著の『日本のいちばん長い日(決定版)』が出版され、あの本を執筆したのが文藝春秋の編集者だった半藤氏だと知った。

『日本のいちばん長い日』を大宅壮一の作品と信じていた私は、驚くと同時に菊池寛を想起した。文藝春秋の創設者で作家の菊池寛は、無名作家の作品を菊池寛名で発表することがよくあったらしい。大宅壮一と半藤氏の場合は事情が違うと思うが、作者名を意匠とみなす文春の割り切った「経済的出版精神」に感服した。

半藤氏はいい意味での文春らしい人だったと思う。熱狂を嫌う冷静、薩長を嫌う反骨、洒脱な江戸っ子気質などに、それを感じる。歴史への造詣は『歴史よもやま話』の池島信平(文藝春秋編集長、社長)ゆずりかもしれない。

『ノモンハンの夏』(半藤一利/文春文庫)

評判通りの名著である。1939年夏のノモンハン事件(日本側の死者2万の「戦争」)を欧州の動き(独ソ不可侵条約、ポーランド侵攻の直前)と絡めて描いた記録であり、日本を戦争・敗戦に導いた陸軍参謀たちの無能・無責任を剔出した怒りの書である。俎上の服部卓四郎・辻正信コンビは、いつの世にも登場しそうな人物像で、暗然とする。

本書は「人は過去から学ばないことを思い知らされる。」という文で結ばれている。日本人必読の書だと思った。

半藤氏の著書を初めて読んだのは30年近く昔の『漱石先生ぞな、もし』である。その冒頭の次の口上が印象深い。

「(…)これにならっていえば、わたくしは「文獻院様(漱石)の長女の御嬢様が御嫁に行ってお生みになった第四女のお嬢さんを嫁さんにした男なんだって」である。」

そういう血筋の人だと知ると同時に、粋を感じた。後日、この本以前に半藤氏の本を読んでいたことに気づいた。高校生の頃(1965年)に大宅壮一の『日本のいちばん長い日』を興味深く読んだ記憶がある。それから30年後の1995年、半藤一利著の『日本のいちばん長い日(決定版)』が出版され、あの本を執筆したのが文藝春秋の編集者だった半藤氏だと知った。

『日本のいちばん長い日』を大宅壮一の作品と信じていた私は、驚くと同時に菊池寛を想起した。文藝春秋の創設者で作家の菊池寛は、無名作家の作品を菊池寛名で発表することがよくあったらしい。大宅壮一と半藤氏の場合は事情が違うと思うが、作者名を意匠とみなす文春の割り切った「経済的出版精神」に感服した。

半藤氏はいい意味での文春らしい人だったと思う。熱狂を嫌う冷静、薩長を嫌う反骨、洒脱な江戸っ子気質などに、それを感じる。歴史への造詣は『歴史よもやま話』の池島信平(文藝春秋編集長、社長)ゆずりかもしれない。

「ギリシャ」でなく「ギリシア」?! ― 2021年01月16日

学問の世界で「ギリシャ」と表記するとバカにされると聞いたことがある。「ギリシア」と表記しなければならないそうだ。気にしたことがなかったので「ヘェー」と思った。

新聞は「ギリシャ」と表記しているし(『朝日新聞の用語の手引き』にも明記)、外務省ホームページの国名一覧も「ギリシャ」だ。なのに、学問の世界では「ギリシア」らしい。

手元の書籍の表題を調べると大多数が「ギリシア」だった。掲示写真は7つの出版社(筑摩書店、岩波書店、新潮社、集英社、中央公論社、講談社、河出書房)の書籍の背表紙で、すべて「ギリシア」である。『広辞苑』も『大辞林』も「ギリシア」だった。

教科書の表記は、中学の「歴史」(東京書籍、帝国書院)は「ギリシャ」で、高校の「世界史」(山川出版)は「ギリシア」だった。ややこしい。

この表記は出版社ごとに決まっているわけではなく、書籍ごとに異なるようだ。中公文庫の『世界史』(マクニール)や新潮文庫の『全世界史』(出口治明)は「ギリシャ」である。朝日新聞は「ギリシャ」だが、朝日新聞社刊行の『週刊朝日百科 世界の歴史』は「ギリシア」である。

私たちの発声は「ギリシア」より「ギリシャ」に近い。一般向けは「ギリシャ」、専門性が高いと「ギリシア」という、よくわからない区分けがあるのかもしれない。旅行記なら「ギリシャ」、歴史を語るなら「ギリシア」のように思える。

ちょっと気になるのが、ビジネスマン出身の大学学長・出口治明氏である。『全世界史』も『哲学と宗教全史』も「ギリシャ」だ。全然気にしていないのか、あえて「ギリシャ」なのか……前者のような気がする。

新聞は「ギリシャ」と表記しているし(『朝日新聞の用語の手引き』にも明記)、外務省ホームページの国名一覧も「ギリシャ」だ。なのに、学問の世界では「ギリシア」らしい。

手元の書籍の表題を調べると大多数が「ギリシア」だった。掲示写真は7つの出版社(筑摩書店、岩波書店、新潮社、集英社、中央公論社、講談社、河出書房)の書籍の背表紙で、すべて「ギリシア」である。『広辞苑』も『大辞林』も「ギリシア」だった。

教科書の表記は、中学の「歴史」(東京書籍、帝国書院)は「ギリシャ」で、高校の「世界史」(山川出版)は「ギリシア」だった。ややこしい。

この表記は出版社ごとに決まっているわけではなく、書籍ごとに異なるようだ。中公文庫の『世界史』(マクニール)や新潮文庫の『全世界史』(出口治明)は「ギリシャ」である。朝日新聞は「ギリシャ」だが、朝日新聞社刊行の『週刊朝日百科 世界の歴史』は「ギリシア」である。

私たちの発声は「ギリシア」より「ギリシャ」に近い。一般向けは「ギリシャ」、専門性が高いと「ギリシア」という、よくわからない区分けがあるのかもしれない。旅行記なら「ギリシャ」、歴史を語るなら「ギリシア」のように思える。

ちょっと気になるのが、ビジネスマン出身の大学学長・出口治明氏である。『全世界史』も『哲学と宗教全史』も「ギリシャ」だ。全然気にしていないのか、あえて「ギリシャ」なのか……前者のような気がする。

カザフスタン映画『女王トミュリス』を観た ― 2021年01月18日

マッサゲタイ族の女王を題材にしたカザフスタン映画が上映されていると聞いて驚いたのは昨年(2020年)秋だった。マッサゲタイは高校世界史には出てこないマイナーな存在だ。ヘロドトスの『歴史』の最初の方に登場する遊牧民で、アケメネス朝のキュロス2世はマッサゲタイとの戦いで戦死する。

この珍品歴史映画をぜひ観たいと思ったが、渋谷の小さな映画館での単館上映はすでに終了していた。ネットで予告編の迫力ある動画だけを観た。その映画『女王トミュリス』が Prime Video に入っているのを発見し、レンタル料550円で観た。

私はヘロドトスの『歴史』を『世界の名著』(中央公論)収録の抄編で読み、やはり全編を読まねばと岩波文庫の全3冊を購入した。その上巻だけを読んで中断したままだ。キュロス王とマッサゲタイのトミュリスとの戦いは上巻に出てくる。文庫本で10頁足らずの話で、『世界の名著』の抄編ではこの箇所を割愛している。

映画『女王トミュリス』の展開はヘロドトスが描いた内容とはかなり違っていた。話をふくらませ、わかりやすい歴史スペクタクルになっている。広大な草原を疾駆する騎馬遊牧民軍団の映像は見応えがある。

トミュリスは紀元前6世紀の人だが、映画は10世紀のダマスカスで始まる。歴史家と思しき人物が過去の出来事を執筆しているシーンに「ヘロドトスの『歴史』で不滅となった物語、真実の物語を書き記そうと思う」というナレーションに重なり、紀元前6世紀のカスピ海東側の草原地帯を駆け巡る遊牧民の物語が始まる。

10世紀のイスラムの文人と遠い昔の遊牧民の組み合わせに、西欧中心に近いヘロドトスを相対化したうえで、遠い御先祖の遊牧民英雄を顕彰しようというカザフスタンの心意気を感じた。

現在のカザフ人の先祖がマッサゲタイかどうか私にはわからない。旧ソ連の中央アジアの国々が、広場の中心にあったレーニン像の代替を求めている情況はわかる。そんなシンボルの一つがトミュリスかもしれない。日本の神功皇后(神話に近い人だ)を連想するが、トミュリスはそれよりはるかに昔(日本では縄文時代)の人である。

この珍品歴史映画をぜひ観たいと思ったが、渋谷の小さな映画館での単館上映はすでに終了していた。ネットで予告編の迫力ある動画だけを観た。その映画『女王トミュリス』が Prime Video に入っているのを発見し、レンタル料550円で観た。

私はヘロドトスの『歴史』を『世界の名著』(中央公論)収録の抄編で読み、やはり全編を読まねばと岩波文庫の全3冊を購入した。その上巻だけを読んで中断したままだ。キュロス王とマッサゲタイのトミュリスとの戦いは上巻に出てくる。文庫本で10頁足らずの話で、『世界の名著』の抄編ではこの箇所を割愛している。

映画『女王トミュリス』の展開はヘロドトスが描いた内容とはかなり違っていた。話をふくらませ、わかりやすい歴史スペクタクルになっている。広大な草原を疾駆する騎馬遊牧民軍団の映像は見応えがある。

トミュリスは紀元前6世紀の人だが、映画は10世紀のダマスカスで始まる。歴史家と思しき人物が過去の出来事を執筆しているシーンに「ヘロドトスの『歴史』で不滅となった物語、真実の物語を書き記そうと思う」というナレーションに重なり、紀元前6世紀のカスピ海東側の草原地帯を駆け巡る遊牧民の物語が始まる。

10世紀のイスラムの文人と遠い昔の遊牧民の組み合わせに、西欧中心に近いヘロドトスを相対化したうえで、遠い御先祖の遊牧民英雄を顕彰しようというカザフスタンの心意気を感じた。

現在のカザフ人の先祖がマッサゲタイかどうか私にはわからない。旧ソ連の中央アジアの国々が、広場の中心にあったレーニン像の代替を求めている情況はわかる。そんなシンボルの一つがトミュリスかもしれない。日本の神功皇后(神話に近い人だ)を連想するが、トミュリスはそれよりはるかに昔(日本では縄文時代)の人である。

現代の歴史家のギボン観で『衰亡史』の魅力を再認識 ― 2021年01月20日

大著『ローマ帝国衰亡史』の著者

ギボンの自伝

を読んだ流れで次の本を読んだ。

『ギボン:歴史を創る』(ロイ・ポーター/中野好之・他訳/叢書ウニベルシタス 法政大学出版会)

著者は1946年生まれの英国の歴史家で、原著の刊行は1988年だ。私は6年前に『衰亡史』(文庫本10巻)を何とか読了したものの咀嚼したという実感はなく、いつの日にか予備知識や資料を整えたうえで味読したいと夢見ている。でも、18世紀の史書が現在どう評価されているかが気になる。本書は、その気がかりに応えてくれた。

著者は、過去200年間のギボンに対する批判や悪罵を紹介・検討したうえで、終章を次のように締めくくっている。

「(…)後代のブリテンの歴史家は、誰一人として『衰亡史』に比肩する、古代から中世を経て近代に至る歴史の過程の記述を実現していない。誰一人として我らの「ローマ帝国に関する唯一無二の歴史家」としてのギボンを乗り越えた者はいないのである。」

洛陽の紙価を高め、著者の声望も高めた『衰亡史』は数多の批判にも晒されてきた。著者は時代背景などもふまえて、そんなギボンを弁護し、18世紀の文人の魅力を描出している。『衰亡史』は、さまざまな限界(西洋中心史観、文書史料中心など)を認識したうえで味読する価値がある歴史文学だと思えた。

著者が『衰亡史』に登場する正真正銘の悪党をアレクサンドリアのキュロス総司教としている炯眼に感心し同意した。女性学者ヒュパティア惨殺、ネストリウスの不当断罪、ユダヤ人迫害の元凶である。

本書で感激し、同時に少しガッカリしたのは彗星の話だ。私があの長大な著作の中で注目した次のセンテンスを著者も引用しているのに感激した。

「次回の2355年に予定される8回目の出現の折には、多分シベリアかアメリカの荒野の将来の首都の天文学者によってこの計測値が確認されるであろう。」

だが、私が気づいた、 ギボンの単純な計算間違いと現代天文学から見た誤認 について、著者が何も言及していないのが残念である。

『ギボン:歴史を創る』(ロイ・ポーター/中野好之・他訳/叢書ウニベルシタス 法政大学出版会)

著者は1946年生まれの英国の歴史家で、原著の刊行は1988年だ。私は6年前に『衰亡史』(文庫本10巻)を何とか読了したものの咀嚼したという実感はなく、いつの日にか予備知識や資料を整えたうえで味読したいと夢見ている。でも、18世紀の史書が現在どう評価されているかが気になる。本書は、その気がかりに応えてくれた。

著者は、過去200年間のギボンに対する批判や悪罵を紹介・検討したうえで、終章を次のように締めくくっている。

「(…)後代のブリテンの歴史家は、誰一人として『衰亡史』に比肩する、古代から中世を経て近代に至る歴史の過程の記述を実現していない。誰一人として我らの「ローマ帝国に関する唯一無二の歴史家」としてのギボンを乗り越えた者はいないのである。」

洛陽の紙価を高め、著者の声望も高めた『衰亡史』は数多の批判にも晒されてきた。著者は時代背景などもふまえて、そんなギボンを弁護し、18世紀の文人の魅力を描出している。『衰亡史』は、さまざまな限界(西洋中心史観、文書史料中心など)を認識したうえで味読する価値がある歴史文学だと思えた。

著者が『衰亡史』に登場する正真正銘の悪党をアレクサンドリアのキュロス総司教としている炯眼に感心し同意した。女性学者ヒュパティア惨殺、ネストリウスの不当断罪、ユダヤ人迫害の元凶である。

本書で感激し、同時に少しガッカリしたのは彗星の話だ。私があの長大な著作の中で注目した次のセンテンスを著者も引用しているのに感激した。

「次回の2355年に予定される8回目の出現の折には、多分シベリアかアメリカの荒野の将来の首都の天文学者によってこの計測値が確認されるであろう。」

だが、私が気づいた、 ギボンの単純な計算間違いと現代天文学から見た誤認 について、著者が何も言及していないのが残念である。

『イスラーム世界の興隆』を読み、かつての東方文明優位を確認 ― 2021年01月22日

私の関心領域であるローマ史や中央アジア史の本を気ままに読んでいると、アラブ方面のイスラーム史の知識が自分に欠けていると痛感する。一通り読んだはずの高校世界史レベルの内容もあやふやである。頭の中でぼんやりしているイスラーム史の霞を多少は晴らそうと、次の本を読んだ。

『イスラーム世界の興隆(世界の歴史8)』(佐藤次高/中央公論社)

イスラーム教が成立した7世紀から、エジプトのマムルーク朝が消滅する16世紀までのイスラーム史の概説書である。メッカで誕生したイスラム教が紆余曲折を経ながら東へ西へと拡大していく物語は面白い。馴染みが薄くて覚えにくい固有名詞(人名やイスラーム用語)の頻出が悩ましいが、これは慣れて馴染んでいくしかない。

本書全般を通して随所に登場する人名がイブン・ハルドゥーンである。イスラム世界を代表する思想家・歴史家で、高校教科書でも重要人物として扱われている。私は今回やっとこの人物を認識できた。

ぼんやりとしか認識できてなかった色々な事柄が本書によって明確になり、勉強になった。そのいくつかを羅列すれば以下の通りである。

◎イスラーム教は砂漠の宗教ではなく商人たちの宗教である。

◎「コーランか剣か」はキリスト教世界のねつ造で、ムスリス軍は征服地の住民に改宗を強制していない。

◎8~9世紀のイスラーム社会では他地域に先駆けて高度な貨幣経済が発展した。

◎10世紀の世界の三大都市はコンスタンティノープル、バグダード、コルドバ。

◎アラブ人の知的好奇心は旺盛で、多くのギリシア語文献をアラブ語に翻訳し「知恵の宝庫」を作った。

本書が扱っている時代、西欧は後進国でイスラーム世界が文明国だった。イスラーム諸国にとって十字軍は蛮族の襲来であり、西欧人はイスラーム文明に触れることでギリシアの哲学や文学を知る。かつては、イスラームが先生で西欧が生徒だったのだ。

『イスラーム世界の興隆(世界の歴史8)』(佐藤次高/中央公論社)

イスラーム教が成立した7世紀から、エジプトのマムルーク朝が消滅する16世紀までのイスラーム史の概説書である。メッカで誕生したイスラム教が紆余曲折を経ながら東へ西へと拡大していく物語は面白い。馴染みが薄くて覚えにくい固有名詞(人名やイスラーム用語)の頻出が悩ましいが、これは慣れて馴染んでいくしかない。

本書全般を通して随所に登場する人名がイブン・ハルドゥーンである。イスラム世界を代表する思想家・歴史家で、高校教科書でも重要人物として扱われている。私は今回やっとこの人物を認識できた。

ぼんやりとしか認識できてなかった色々な事柄が本書によって明確になり、勉強になった。そのいくつかを羅列すれば以下の通りである。

◎イスラーム教は砂漠の宗教ではなく商人たちの宗教である。

◎「コーランか剣か」はキリスト教世界のねつ造で、ムスリス軍は征服地の住民に改宗を強制していない。

◎8~9世紀のイスラーム社会では他地域に先駆けて高度な貨幣経済が発展した。

◎10世紀の世界の三大都市はコンスタンティノープル、バグダード、コルドバ。

◎アラブ人の知的好奇心は旺盛で、多くのギリシア語文献をアラブ語に翻訳し「知恵の宝庫」を作った。

本書が扱っている時代、西欧は後進国でイスラーム世界が文明国だった。イスラーム諸国にとって十字軍は蛮族の襲来であり、西欧人はイスラーム文明に触れることでギリシアの哲学や文学を知る。かつては、イスラームが先生で西欧が生徒だったのだ。

最近のコメント