半藤一利氏の頭の中には、膨大な取材記録が渦巻いていた… ― 2023年01月24日

半藤一利氏が90歳で逝去したのは一昨年の1月だった。その年の3月、故人を偲ぶムックが出た。そのときに入手し、拾い読みしていたが、平凡社ライブラリー版『昭和史』シリーズ4冊読了を機に、このムックの全記事を頭から最後まで読み返した。

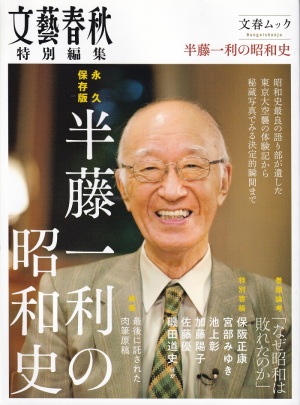

『文春ムック 半藤一利の昭和史』(文藝春秋)

半藤氏が生涯のテーマとした「昭和史」をターゲットに編集したムックである。半藤氏の考えがわかると同時に、半藤氏の少年時代から編集者として活躍するまでの人生(当然、昭和史に重なる)を知ることができる。

テーマは「昭和史」で、「半藤一利」という人物ではない。年譜や著作目録はない。だが、巻末に「半藤さんの90冊」と題したブックガイドがある。昭和史に絞って精選して90冊である。この人はいったい何冊の本を書いたのだろかと驚いてしまう。「語り下ろし」や「対談」が多いにしても、その精力に敬服する。編集者として若い頃から数多くの「現場の人」を取材し、語りたいことが頭のなか渦巻いていたのだと思う。

15歳で敗戦をむかえた半藤氏の編集者時代、戦争の当事者だった軍人の多くが存命で、会って話を聞くことができた。膨大な情報収集が可能だったのだ。だが、人はウソをつくし、自分を正当化する。意図的にウソをつく場合もあるし、無意識にウソをつくこともある。虚言癖の人もいる。ウソを見抜くには、聞く側に知識が必要だし、ウラ取り作業も必要になる。いろいろな記事を読んで、あらためて「歴史探偵」という仕事の大変さを思った。

このムックには半藤氏と磯田道史氏の対談が収録されている。そのテーマは「昭和の始まりは幕末だ」である。太平洋戦争の淵源が幕末の攘夷にあり、明治と昭和は断絶しているのではなく、日本の膨張主義は明治から始まって昭和まで継続したという議論である。司馬遼太郎が言う「昭和になってダメになった」とは少し異なる。

そう言えば、小説『地図と拳』にも、満州の軍人たちが日露戦争の遺産にこだわる場面がいくつかあった。日露戦争に勝って満州に権益を獲得したことが満州事変につながるという展開である。その通りだと思う。もちろん、幕末維新が太平洋戦争に直結しているのではなく、別の道をたどる選択肢はいくつもあったはずだとは思うが。

『文春ムック 半藤一利の昭和史』(文藝春秋)

半藤氏が生涯のテーマとした「昭和史」をターゲットに編集したムックである。半藤氏の考えがわかると同時に、半藤氏の少年時代から編集者として活躍するまでの人生(当然、昭和史に重なる)を知ることができる。

テーマは「昭和史」で、「半藤一利」という人物ではない。年譜や著作目録はない。だが、巻末に「半藤さんの90冊」と題したブックガイドがある。昭和史に絞って精選して90冊である。この人はいったい何冊の本を書いたのだろかと驚いてしまう。「語り下ろし」や「対談」が多いにしても、その精力に敬服する。編集者として若い頃から数多くの「現場の人」を取材し、語りたいことが頭のなか渦巻いていたのだと思う。

15歳で敗戦をむかえた半藤氏の編集者時代、戦争の当事者だった軍人の多くが存命で、会って話を聞くことができた。膨大な情報収集が可能だったのだ。だが、人はウソをつくし、自分を正当化する。意図的にウソをつく場合もあるし、無意識にウソをつくこともある。虚言癖の人もいる。ウソを見抜くには、聞く側に知識が必要だし、ウラ取り作業も必要になる。いろいろな記事を読んで、あらためて「歴史探偵」という仕事の大変さを思った。

このムックには半藤氏と磯田道史氏の対談が収録されている。そのテーマは「昭和の始まりは幕末だ」である。太平洋戦争の淵源が幕末の攘夷にあり、明治と昭和は断絶しているのではなく、日本の膨張主義は明治から始まって昭和まで継続したという議論である。司馬遼太郎が言う「昭和になってダメになった」とは少し異なる。

そう言えば、小説『地図と拳』にも、満州の軍人たちが日露戦争の遺産にこだわる場面がいくつかあった。日露戦争に勝って満州に権益を獲得したことが満州事変につながるという展開である。その通りだと思う。もちろん、幕末維新が太平洋戦争に直結しているのではなく、別の道をたどる選択肢はいくつもあったはずだとは思うが。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2023/01/24/9557720/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。