騎馬遊牧民の誕生を描いた『スキタイと匈奴 遊牧の文明』 ― 2020年10月06日

講談社の世界史叢書「興亡の世界史」の文庫版の次の巻を読んだ。

『スキタイと匈奴 遊牧の文明』(林俊雄/講談社学術文庫)

著者は冒頭で次のように述べている。

「本シリーズ「興亡の世界史」全21巻では、本巻に加えて、 『シルクロードと唐帝国』 『モンゴル帝国と長いその後』 と三つの巻が騎馬遊牧民に割り当てられている。あまたある「世界史もの」の中で、このように騎馬遊牧民が優遇された例はかつてない。従来の歴史学では、騎馬遊牧民に関する記述は、その重要性にもかかわらず、多くはなかったのである。」

本書の元版の刊行は13年前の2007年6月である。その頃から騎馬遊牧民は注目され始めたようだが、私が中央ユーラシアの歴史に関心をいだき、騎馬遊牧民の役割の大きさを知ったのは、ほんの数年前だ。

本書の前半はスキタイ、後半は匈奴の話である。中央ユラーシア史の概説書の冒頭に登場するのがヘロドトス(前5世紀の人)が記したスキタイと司馬遷(前2世紀の人)が記した匈奴である。スキタイは前7~8世紀から数百年活躍したイラン系の騎馬遊牧民、匈奴は前3世紀から数百年活躍したモンゴル系かトルコ系の遊牧民である。

スキタイや匈奴については概説書数ページ程度の知識しかなかったが、本書によってかなり詳しく知ることができた。匈奴に関しては『史記』や『漢書』の記録があるが、スキタイはヘロドトスの伝聞記録が残っているだけである。したがって、本書は考古学資料に基づいた記述が多い。遺跡発掘のレポートに近い内容から学術研究の現場の生々しい空気が伝わってくる。

西のスキタイ、東の匈奴というイメージがあるが、両者の活動領域は東西に大きく広がり重なっている。スキタイの文化は東に伸びているというよりは、その起源が東にあるようだ。匈奴も分裂しながら西方に移動し、ゲルマン民族大移動のひきがねになったフン族は匈奴の後裔とも言われている。騎馬民族の移動距離の大きさには「世界」を感じる。本書の次の記述が印象的である。

「シルクロードというと、一般にはすぐオアシスルートを連想されるようだ。(…)しかし張騫が開いたというオアシスルートよりも200~300年前に、アルタイを結節点として、草原を通る交流の道、いわゆるシルクロードの草原ルートが開かれていたのである。」

本書の終章のタイトルは「フン族は匈奴の後裔か?」で、「フン族=匈奴」説を検討している。可能性はかなり高いが「まだ証拠が不十分」というのが、著者の結論である。部族の自称や他称にはいろいろブレがあり、確証を得るのは容易ではなさそうだ。冗談に近い事例だが、チャーチルはローズベルト宛の書簡の中でドイツ人を「フン」と呼んだそうだ。遠い未来人がこの書簡を誤読する可能性がないとは言い切れない。

『スキタイと匈奴 遊牧の文明』(林俊雄/講談社学術文庫)

著者は冒頭で次のように述べている。

「本シリーズ「興亡の世界史」全21巻では、本巻に加えて、 『シルクロードと唐帝国』 『モンゴル帝国と長いその後』 と三つの巻が騎馬遊牧民に割り当てられている。あまたある「世界史もの」の中で、このように騎馬遊牧民が優遇された例はかつてない。従来の歴史学では、騎馬遊牧民に関する記述は、その重要性にもかかわらず、多くはなかったのである。」

本書の元版の刊行は13年前の2007年6月である。その頃から騎馬遊牧民は注目され始めたようだが、私が中央ユーラシアの歴史に関心をいだき、騎馬遊牧民の役割の大きさを知ったのは、ほんの数年前だ。

本書の前半はスキタイ、後半は匈奴の話である。中央ユラーシア史の概説書の冒頭に登場するのがヘロドトス(前5世紀の人)が記したスキタイと司馬遷(前2世紀の人)が記した匈奴である。スキタイは前7~8世紀から数百年活躍したイラン系の騎馬遊牧民、匈奴は前3世紀から数百年活躍したモンゴル系かトルコ系の遊牧民である。

スキタイや匈奴については概説書数ページ程度の知識しかなかったが、本書によってかなり詳しく知ることができた。匈奴に関しては『史記』や『漢書』の記録があるが、スキタイはヘロドトスの伝聞記録が残っているだけである。したがって、本書は考古学資料に基づいた記述が多い。遺跡発掘のレポートに近い内容から学術研究の現場の生々しい空気が伝わってくる。

西のスキタイ、東の匈奴というイメージがあるが、両者の活動領域は東西に大きく広がり重なっている。スキタイの文化は東に伸びているというよりは、その起源が東にあるようだ。匈奴も分裂しながら西方に移動し、ゲルマン民族大移動のひきがねになったフン族は匈奴の後裔とも言われている。騎馬民族の移動距離の大きさには「世界」を感じる。本書の次の記述が印象的である。

「シルクロードというと、一般にはすぐオアシスルートを連想されるようだ。(…)しかし張騫が開いたというオアシスルートよりも200~300年前に、アルタイを結節点として、草原を通る交流の道、いわゆるシルクロードの草原ルートが開かれていたのである。」

本書の終章のタイトルは「フン族は匈奴の後裔か?」で、「フン族=匈奴」説を検討している。可能性はかなり高いが「まだ証拠が不十分」というのが、著者の結論である。部族の自称や他称にはいろいろブレがあり、確証を得るのは容易ではなさそうだ。冗談に近い事例だが、チャーチルはローズベルト宛の書簡の中でドイツ人を「フン」と呼んだそうだ。遠い未来人がこの書簡を誤読する可能性がないとは言い切れない。

「スキタイと匈奴」をブックレットで復習 ― 2020年10月09日

都心の大型書店で歴史書コーナーに並んでいる山川の世界史リブレットの背表紙を眺めていて、先日読んだ

『スキタイと匈奴 遊牧の文明』(講談社学術文庫)

の著者・林俊雄氏の次の本を見つけた。

『遊牧国家の誕生』(林俊雄/世界史リブレット/山川出版社)

読了したばかりの学術文庫の内容を反芻・定着させるのにいいと思い、この薄いブックレットを読んだ。これは、まさに 『スキタイと匈奴 遊牧の文明』 のダイジェスト版で、構成もほぼ同じ、既視感のある表現が随所にあった。おかげで、いい復習にはなった。読む順番としては、ブックレットを読んでから学術文庫版を読む方が楽しめたと思う。

スキタイと匈奴を扱った本書のタイトルは『遊牧国家の誕生』だから、著者はスキタイと匈奴を遊牧国家の始まりと見なしている。部族が離合集散していた騎馬遊牧民の集団が「国家」と見なせる状態になった根拠は何か。

著者は、その根拠として匈奴については「漢との対等の外交関係」「流入した漢人を主にした官僚層の存在」「租税徴収制の存在」「法律・裁判制度の存在」「経済・防衛政策に国家的意思が看取できる」「漢との境界線が相互に意識されていた」などをあげている。

スキタイに関しては史料が乏しく「国家」という言葉は使わず「スキタイ時代は草原の古墳時代と呼ぶことができよう」と述べ、巨大古墳が発掘されていることから強力な王権が存在したとみなしている。

草原地帯の「遊牧国家」には機動性があり、急速に巨大化することもあれば分裂してバラバラになることもあった。定着民の国家に比べてダイナミックである。

『遊牧国家の誕生』(林俊雄/世界史リブレット/山川出版社)

読了したばかりの学術文庫の内容を反芻・定着させるのにいいと思い、この薄いブックレットを読んだ。これは、まさに 『スキタイと匈奴 遊牧の文明』 のダイジェスト版で、構成もほぼ同じ、既視感のある表現が随所にあった。おかげで、いい復習にはなった。読む順番としては、ブックレットを読んでから学術文庫版を読む方が楽しめたと思う。

スキタイと匈奴を扱った本書のタイトルは『遊牧国家の誕生』だから、著者はスキタイと匈奴を遊牧国家の始まりと見なしている。部族が離合集散していた騎馬遊牧民の集団が「国家」と見なせる状態になった根拠は何か。

著者は、その根拠として匈奴については「漢との対等の外交関係」「流入した漢人を主にした官僚層の存在」「租税徴収制の存在」「法律・裁判制度の存在」「経済・防衛政策に国家的意思が看取できる」「漢との境界線が相互に意識されていた」などをあげている。

スキタイに関しては史料が乏しく「国家」という言葉は使わず「スキタイ時代は草原の古墳時代と呼ぶことができよう」と述べ、巨大古墳が発掘されていることから強力な王権が存在したとみなしている。

草原地帯の「遊牧国家」には機動性があり、急速に巨大化することもあれば分裂してバラバラになることもあった。定着民の国家に比べてダイナミックである。

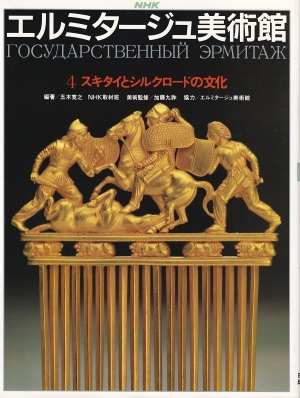

スキタイの黄金製品に惹かれて古書入手 ― 2020年10月11日

林俊雄氏の『スキタイと匈奴』巻末の参考文献リストにあった次の本が気になり、古書で入手した。

『NHKエルミタージュ美術館4』(五木寛之編/日本放送出版協会/1989.5)

林氏は本書について「エルミタージュ所蔵のスキタイ黄金製品やパジリク出土品を紹介」とコメントしている。

スキタイ文化の古墳の大半は盗掘され、金製品は溶かされて、ほとんど残っていないが、盗掘をまぬがれた遺物の多くはエルミタージュ美術館に収蔵されている。林氏の本にはそのいくつかがモノクロ写真で掲載されている。紀元前4世紀~7世紀という遠い昔に騎馬遊牧民が残した金製品のすばらしさに目を奪われた。これをカラー写真で見たいと思い、本書をネットで購入した。

届いたのは大判のムック風の美術書で、期待以上に充実した内容だった。「五木寛之編」に違和感があったが、入手して事情がわかった。本書は1988年にNHKが放映した「エルミタージュ・華麗なる美の殿堂」という番組を元にした本で、五木寛之はこの番組の出演者なのだ。巻頭エッセイや対談は五木寛之で、本文の多くは研究者たちの解説文である。「美術監修:加藤九祚」とあり、大半の執筆者はソ連(当時)の研究者である。

本書を入手してから、サブタイトルが「スキタイとシルクロードの文化」だと気づいた。目当てのスキタイに加えてシルクロードの遺物も載っているのだ。

私は昨年8月、「幻のソグディアナ タジキスタン紀行」というツァーに参加した。そのとき、かつてはソ連だった中央アジアの遺跡の発掘物(壁画など)の多くが現地の博物館ではなくエルミータージュにあると知り、残念に思った。現地の遺跡では見ることができなかったソグド人の遺物が本書にカラー写真で載っている。不意打ちのような出会いに少し感動した。

本書に載っている「ソグド芸術の特質」と題する解説文の筆者はB.I.マルシャークという研究者である。この文章を読んでいるうちに筆者名への既視感がわいてきた。昨年、タジキスタンのペンジケント遺跡(ソグド人の遺跡)を訪ねたとき、無人の遺跡の入口に白い柵で囲っ小さな墓があった。ガイドから、この遺跡を研究したロシアの考古学者の墓だと聞いた。その考古学者がマルシャークだった。当時は未知だった学者の文章に1年後に遭遇したのである。私が撮影した墓の写真を眺め、妙な懐かしさを感じた。

スキタイや中央アジアに続いて、本書には中国の西域(敦煌、ホータン、トルファン、シクシン、クチャ)や内モンゴルのハラホトの発掘物も載っている。19世紀後半以降、ロシア(後のソ連)だけでなく西欧や日本の探検隊が西域の遺物を持ち帰っていたことをあらためて思い出した。

本書は「草原の黄金文化スキタイ」「ソ連領中央アジア」「砂漠の大画廊敦煌と西域美術」という三つの章で成り、それぞれの章の冒頭に加藤九祚の概論的解説がある。その地域の歴史とソ連における研究状況を簡潔平明に述べていて、わかりやすい。大いに勉強になった。

本書の発行はソ連崩壊2年前の1989年である。当時、ペレストロイカが始まっていたが、ソ連崩壊までを予測していた人は多くなかったと思う。五木寛之は巻頭エッセイで次のように述べている。

「現在のソ連は、昔のロシアではない。それは数多くの共和国の連邦であって、その人種構成も、歴史や伝統も、言語や文化のかたちも、驚くほどの多様性を抱えこんでいる。」

ソ連崩壊は多様性の崩壊だったのか、あるいは現在でも何らかのかたちで多様性は持続しているのか、考えさせられた。

『NHKエルミタージュ美術館4』(五木寛之編/日本放送出版協会/1989.5)

林氏は本書について「エルミタージュ所蔵のスキタイ黄金製品やパジリク出土品を紹介」とコメントしている。

スキタイ文化の古墳の大半は盗掘され、金製品は溶かされて、ほとんど残っていないが、盗掘をまぬがれた遺物の多くはエルミタージュ美術館に収蔵されている。林氏の本にはそのいくつかがモノクロ写真で掲載されている。紀元前4世紀~7世紀という遠い昔に騎馬遊牧民が残した金製品のすばらしさに目を奪われた。これをカラー写真で見たいと思い、本書をネットで購入した。

届いたのは大判のムック風の美術書で、期待以上に充実した内容だった。「五木寛之編」に違和感があったが、入手して事情がわかった。本書は1988年にNHKが放映した「エルミタージュ・華麗なる美の殿堂」という番組を元にした本で、五木寛之はこの番組の出演者なのだ。巻頭エッセイや対談は五木寛之で、本文の多くは研究者たちの解説文である。「美術監修:加藤九祚」とあり、大半の執筆者はソ連(当時)の研究者である。

本書を入手してから、サブタイトルが「スキタイとシルクロードの文化」だと気づいた。目当てのスキタイに加えてシルクロードの遺物も載っているのだ。

私は昨年8月、「幻のソグディアナ タジキスタン紀行」というツァーに参加した。そのとき、かつてはソ連だった中央アジアの遺跡の発掘物(壁画など)の多くが現地の博物館ではなくエルミータージュにあると知り、残念に思った。現地の遺跡では見ることができなかったソグド人の遺物が本書にカラー写真で載っている。不意打ちのような出会いに少し感動した。

本書に載っている「ソグド芸術の特質」と題する解説文の筆者はB.I.マルシャークという研究者である。この文章を読んでいるうちに筆者名への既視感がわいてきた。昨年、タジキスタンのペンジケント遺跡(ソグド人の遺跡)を訪ねたとき、無人の遺跡の入口に白い柵で囲っ小さな墓があった。ガイドから、この遺跡を研究したロシアの考古学者の墓だと聞いた。その考古学者がマルシャークだった。当時は未知だった学者の文章に1年後に遭遇したのである。私が撮影した墓の写真を眺め、妙な懐かしさを感じた。

スキタイや中央アジアに続いて、本書には中国の西域(敦煌、ホータン、トルファン、シクシン、クチャ)や内モンゴルのハラホトの発掘物も載っている。19世紀後半以降、ロシア(後のソ連)だけでなく西欧や日本の探検隊が西域の遺物を持ち帰っていたことをあらためて思い出した。

本書は「草原の黄金文化スキタイ」「ソ連領中央アジア」「砂漠の大画廊敦煌と西域美術」という三つの章で成り、それぞれの章の冒頭に加藤九祚の概論的解説がある。その地域の歴史とソ連における研究状況を簡潔平明に述べていて、わかりやすい。大いに勉強になった。

本書の発行はソ連崩壊2年前の1989年である。当時、ペレストロイカが始まっていたが、ソ連崩壊までを予測していた人は多くなかったと思う。五木寛之は巻頭エッセイで次のように述べている。

「現在のソ連は、昔のロシアではない。それは数多くの共和国の連邦であって、その人種構成も、歴史や伝統も、言語や文化のかたちも、驚くほどの多様性を抱えこんでいる。」

ソ連崩壊は多様性の崩壊だったのか、あるいは現在でも何らかのかたちで多様性は持続しているのか、考えさせられた。

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読んでみたが… ― 2020年10月13日

今年はマックス・ヴェーバー没後100年だそうで、書店にヴェーバーに関する新書が積まれている。それを眺め、いずれ読まねばと気がかりな古典のひとつが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』だと思い出した。意を決して歯ごたえのありそうな古典に挑んだ。

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(マックス・ヴェーバー/大塚久雄訳/ワイド版岩波文庫)

本書を入手したのはかなり昔である。未読のまま時が流れたのは、あえて読まなくても内容がわかった気になっていたからである。解説書などには「プロテスタントの禁欲と勤勉が資本主義の成立と発展に寄与した」と説いた本だとあり「なるほど」と納得し、タイトルがそのまま内容を表していると思った。

その気がかりだった本書を読了して、肩すかしにあった気分になった。さほどわかりやすい内容ではない。歯ごたえがあったというより歯が立たない箇所も多く、読了したというより本文を撫でただけと言った方がいい。とは言え、本書の骨子は読む前に想定した通りで、「プロテスタントの禁欲と勤勉が資本主義の成立と発展に寄与した」ということだけを語っていると思えた。その論拠を緻密に延々と述べていて、論旨を追っていくのが大変なのである。

資本主義の成立を論じた社会経済学的な内容を想定していたが、キリスト教を論じた宗教社会学の書だと感じた。キリスト教や神学に関する素養のない私は議論についていくのが難しかった。

冒頭の問題提起でベンジャミン・フランクリンの考え方を事例に取り上げているのはわかりやすくて面白く、惹きつけられた。しかし、その後は私の知らない宗教者の名前が頻出し、キリスト教や宗教改革に関する入り組んだ議論になり、お手上げになった。

著者自身が「教理について少しばかりの考察をおこなうことは、神学になじまない読者には厄介であり、神学上の教養のある人々には急ぎ足すぎて表面的と思われるにちがいない。が、止むをえない。」とことわったうえで緻密な議論を展開している。それは、神学に縁のない私にとっては関心外の議論であり、読み飛ばしがちになる。

そうは言うものの、近代西欧社会のバックボーンであるキリスト教の大きさをあらためて認識した。いつの日か気が向いたら、宗教改革史や神学について多少の勉強をしたうえで本書を精読・読解すれば、宗教社会学の面白さを堪能できるかもしれない。

本書のわかりにくさの一端は「資本主義の精神」という言葉にある。資本家、労働者、社会主義者という言葉に対応した「資本家の精神」「労働者の精神」「社会主義者の精神」ならイメージできる。だが「資本主義者」がイメージしにくいように「資本主義の精神」がわかりにくい。おそらくエトースというもので、それを追求するために著者は宗教を駆使しているのだと思う。

その「資本主義の精神」に関して、本書の末尾はやや唐突で、衝撃的ですらある。精神の失われる未来を次のように述べている。

「こうした文化発展の最後に現れる「末人たち」》letze Menschen《にとっては、次の言葉が真理となるのではなかろうか。「精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のものは、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう」と。――」

やはり、終章だけでも、いずれ精読・読解したくなる。

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(マックス・ヴェーバー/大塚久雄訳/ワイド版岩波文庫)

本書を入手したのはかなり昔である。未読のまま時が流れたのは、あえて読まなくても内容がわかった気になっていたからである。解説書などには「プロテスタントの禁欲と勤勉が資本主義の成立と発展に寄与した」と説いた本だとあり「なるほど」と納得し、タイトルがそのまま内容を表していると思った。

その気がかりだった本書を読了して、肩すかしにあった気分になった。さほどわかりやすい内容ではない。歯ごたえがあったというより歯が立たない箇所も多く、読了したというより本文を撫でただけと言った方がいい。とは言え、本書の骨子は読む前に想定した通りで、「プロテスタントの禁欲と勤勉が資本主義の成立と発展に寄与した」ということだけを語っていると思えた。その論拠を緻密に延々と述べていて、論旨を追っていくのが大変なのである。

資本主義の成立を論じた社会経済学的な内容を想定していたが、キリスト教を論じた宗教社会学の書だと感じた。キリスト教や神学に関する素養のない私は議論についていくのが難しかった。

冒頭の問題提起でベンジャミン・フランクリンの考え方を事例に取り上げているのはわかりやすくて面白く、惹きつけられた。しかし、その後は私の知らない宗教者の名前が頻出し、キリスト教や宗教改革に関する入り組んだ議論になり、お手上げになった。

著者自身が「教理について少しばかりの考察をおこなうことは、神学になじまない読者には厄介であり、神学上の教養のある人々には急ぎ足すぎて表面的と思われるにちがいない。が、止むをえない。」とことわったうえで緻密な議論を展開している。それは、神学に縁のない私にとっては関心外の議論であり、読み飛ばしがちになる。

そうは言うものの、近代西欧社会のバックボーンであるキリスト教の大きさをあらためて認識した。いつの日か気が向いたら、宗教改革史や神学について多少の勉強をしたうえで本書を精読・読解すれば、宗教社会学の面白さを堪能できるかもしれない。

本書のわかりにくさの一端は「資本主義の精神」という言葉にある。資本家、労働者、社会主義者という言葉に対応した「資本家の精神」「労働者の精神」「社会主義者の精神」ならイメージできる。だが「資本主義者」がイメージしにくいように「資本主義の精神」がわかりにくい。おそらくエトースというもので、それを追求するために著者は宗教を駆使しているのだと思う。

その「資本主義の精神」に関して、本書の末尾はやや唐突で、衝撃的ですらある。精神の失われる未来を次のように述べている。

「こうした文化発展の最後に現れる「末人たち」》letze Menschen《にとっては、次の言葉が真理となるのではなかろうか。「精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のものは、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう」と。――」

やはり、終章だけでも、いずれ精読・読解したくなる。

つげ義春の暗くて切ない異世界に浸る ― 2020年10月15日

この夏から、つげ義春の文章(日記、エッセイ)の本を何冊か読んだ。寡作の人なので文章はほぼ読みつくしたかと思っていたが、次の1冊があった。

『苦節十年記/旅籠の思い出』(つげ義春/ちくま文庫)

ちくま文庫の「つげ義春コレクション(全9巻)」の1冊である。このコレクションは筑摩書房の「つげ義春全集(全8巻+別冊)」の文庫版で、本書は全集の別巻に該当する。文章がメインの巻で、旅のイラストも多数掲載している。

収録文章の約半分が初読で、残りは再読だった。浮世離れした気分になるエッセイも多いが、やはり主調音は陰鬱で切ない貧乏話だ。印象深いのは貸本マンガ家時代を綴った「苦節十年記」と、弟のマンガ家・忠男を語った「つげ忠男の暗さ」「つげ忠男の不運」である。タイトルを並べるだけで暗くなってくる。

落ち目の貸本マンガ家たちが業界の盛り返しをはかって滝野川公会堂で開催した大集会の話が面白かった。多くの貸本マンガ家が不安と焦燥にかられて集まったが、読者の参加者は約20名、ぜんぜん盛り上がらない会だったそうだ。そのときが初対面の白土三平、水木しげる、つげ義春、長井勝一(『ガロ』社長)が集会後に会場の食堂で黙々と昼食をとる場面も切ない。あまりに貧弱な料理なので、つげ義春は「白土か長井がもう一品おごってくれないかな」と思いながら食べていたそうだ。後日、水木しげるも同じことを思いながら食べていたと表明している。切ない食事の記憶はいつまでも残るのだろう。

つげ忠男は『つげ義春日記』にも登場する。日記では、兄に輪をかけて暗くておとなしい弟への兄の思いやりを感じた。だが、本書のエッセイは少し趣が異なる。兄はマンガ家としての弟の才能を評価しつつも、面倒見は悪かったらしい。また、忠男が持参したマンガ原稿が傑作だったので、それを盗作し、自作として発表したと告白している。兄はそのことをずーっと失念していて、弟はその件については沈黙し続けたそうだ。

この夏、つげ義春にハマったきっかけは、調布の床屋(高校時代の同級生)に押し付けられた『貧困旅行記』だった。その床屋が「調布で一番ワリがいい仕事は競輪場の車検売りだが、空きがないと入れない狭き門だ」と言っていた。つげ義春の奥さん(藤原マキ)が車券売りをしているマンガを読み、彼女はどうやって就職できたのだろうという流れの会話だった。本書収録の「妻のアルバイト」を読んで判明した。つげ義春夫妻は競輪場のすぐ近くに住んでいたので、優先的に採用されたそうだ。競輪場にはそんな近隣対策があると知った。

『苦節十年記/旅籠の思い出』(つげ義春/ちくま文庫)

ちくま文庫の「つげ義春コレクション(全9巻)」の1冊である。このコレクションは筑摩書房の「つげ義春全集(全8巻+別冊)」の文庫版で、本書は全集の別巻に該当する。文章がメインの巻で、旅のイラストも多数掲載している。

収録文章の約半分が初読で、残りは再読だった。浮世離れした気分になるエッセイも多いが、やはり主調音は陰鬱で切ない貧乏話だ。印象深いのは貸本マンガ家時代を綴った「苦節十年記」と、弟のマンガ家・忠男を語った「つげ忠男の暗さ」「つげ忠男の不運」である。タイトルを並べるだけで暗くなってくる。

落ち目の貸本マンガ家たちが業界の盛り返しをはかって滝野川公会堂で開催した大集会の話が面白かった。多くの貸本マンガ家が不安と焦燥にかられて集まったが、読者の参加者は約20名、ぜんぜん盛り上がらない会だったそうだ。そのときが初対面の白土三平、水木しげる、つげ義春、長井勝一(『ガロ』社長)が集会後に会場の食堂で黙々と昼食をとる場面も切ない。あまりに貧弱な料理なので、つげ義春は「白土か長井がもう一品おごってくれないかな」と思いながら食べていたそうだ。後日、水木しげるも同じことを思いながら食べていたと表明している。切ない食事の記憶はいつまでも残るのだろう。

つげ忠男は『つげ義春日記』にも登場する。日記では、兄に輪をかけて暗くておとなしい弟への兄の思いやりを感じた。だが、本書のエッセイは少し趣が異なる。兄はマンガ家としての弟の才能を評価しつつも、面倒見は悪かったらしい。また、忠男が持参したマンガ原稿が傑作だったので、それを盗作し、自作として発表したと告白している。兄はそのことをずーっと失念していて、弟はその件については沈黙し続けたそうだ。

この夏、つげ義春にハマったきっかけは、調布の床屋(高校時代の同級生)に押し付けられた『貧困旅行記』だった。その床屋が「調布で一番ワリがいい仕事は競輪場の車検売りだが、空きがないと入れない狭き門だ」と言っていた。つげ義春の奥さん(藤原マキ)が車券売りをしているマンガを読み、彼女はどうやって就職できたのだろうという流れの会話だった。本書収録の「妻のアルバイト」を読んで判明した。つげ義春夫妻は競輪場のすぐ近くに住んでいたので、優先的に採用されたそうだ。競輪場にはそんな近隣対策があると知った。

岩波新書の『マックス・ヴェーバー』は衝撃の書 ― 2020年10月17日

長年気がかりだったヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を取り合えず読み終えたので、この7月に購入した2冊の新書を読むことにした。岩波新書と中公新書でほぼ同時に出た『マックス・ヴェーバー』というタイトルの本である(中公は「ヴ」でなく「ウ」)。どちらも現役研究者の書だ。まず、発行日が5日早い岩波新書を読んだ。

『マックス・ヴェーバー:主体的人間の悲喜劇』(今野元/岩波新書/2020.5.20)

この本は私には衝撃的だった。私はヴェーバーについてさほどの知識はない。と言っても、半世紀以上昔の学生時代からその名を目にすることは多く、ぼんやりしたイメージはあった。丸山真男、大塚久雄、折原浩などの言説で紡がれた、マルクスに対峙する偉大な社会学者の姿である。本書を読んで、そのイメージがガラガラと崩れた。

本書の著者は1973年生まれの研究者、私の子供にあたる世代だ。著者は本書の「おわりに」で、先行研究者が「その時代の知的流行をヴェーバーに過剰に投影する嫌いがあった」と指摘し、次のように述べている。

「近代主義的な第一世代(大塚久雄、丸山真男、青山秀夫、内田芳明ら)も、近代批判的な第二世代(安藤英治、折原浩、山之内靖ら)も、理念先行のヴェーバー解釈では変わりないと、第三世代の私は考えている。」

理念先行を排した本書は「伝記論的転回」という手法によって、その時々のヴェーバーの言動紹介を中心に綴った伝記である。それは、知的で闘争的なナショナリストが演じた「主体的人間の悲喜劇」である。

ヴェーバーはプロイセンで1864年に生まれた。二葉亭四迷や津田梅子と同い年で夏目漱石より3歳上だ。亡くなったのは100年前の1920年、ナチス台頭前夜である。享年56歳、スペイン風邪にやられたらしい。

著者は本書の「はじめに」で次のように述べている。

「(…)ヴェーバーの学問業績はいかに深遠に見えても外皮であり、その内側には政治の人ヴェーバーがいた。その彼の鍵概念こそ「闘争」(Kamp)である。」

また、「おわりに」では次のように述べている。

「私が描く疾風怒涛のヴェーバー像が、従来日本で披露されてきた高踏派の人物像とはかけ離れているので、別人と混同したのではという疑念が生じるのも無理はない。(…)私は、作品解釈に没頭する従来の研究手法を転倒させ、書簡などを用いて作品の背後にあるヴェーバーの生涯を整理することにした。というのも、思想とは結局のところ、状況に応じた対機説法にほかならないからである。」

ヴェーバーの外皮である作品もロクに咀嚼できない私は、いきなり「背景」を読んで、とても面白い背景(伝記)だと思った。本書を読む限り、ヴェーバーはアグレッシブでやっかいなトンデモ人間に見える。差別的で排斥的はヘイトスピーチをするナショナリストで、義侠心もある。学のあるヒトラーのようだ。

戦後のドイツでは、ヴェーバーに国民社会主義(ナチス)につながる要素があったと指摘する学者もいたそうだ。本書の終章のタイトルは「マックス・ヴェーバーとアドルフ・ヒトラー」で、両者を比較検討している。相違点もあるが類似点も多い。

この伝記は膨大な史料に基づいているとは言え、著者の見方の反映でもあり、これが実像だとは言い切れない。著者もヴェーバーの両義性を指摘している。また、人は誰も時代の桎梏の中に生きているので、100年前に没した人を現代の感覚で単純に評価することはできない。

いずれにしても、本書のおかげでヴェーバーが興味深い人物に思えてきた。

『マックス・ヴェーバー:主体的人間の悲喜劇』(今野元/岩波新書/2020.5.20)

この本は私には衝撃的だった。私はヴェーバーについてさほどの知識はない。と言っても、半世紀以上昔の学生時代からその名を目にすることは多く、ぼんやりしたイメージはあった。丸山真男、大塚久雄、折原浩などの言説で紡がれた、マルクスに対峙する偉大な社会学者の姿である。本書を読んで、そのイメージがガラガラと崩れた。

本書の著者は1973年生まれの研究者、私の子供にあたる世代だ。著者は本書の「おわりに」で、先行研究者が「その時代の知的流行をヴェーバーに過剰に投影する嫌いがあった」と指摘し、次のように述べている。

「近代主義的な第一世代(大塚久雄、丸山真男、青山秀夫、内田芳明ら)も、近代批判的な第二世代(安藤英治、折原浩、山之内靖ら)も、理念先行のヴェーバー解釈では変わりないと、第三世代の私は考えている。」

理念先行を排した本書は「伝記論的転回」という手法によって、その時々のヴェーバーの言動紹介を中心に綴った伝記である。それは、知的で闘争的なナショナリストが演じた「主体的人間の悲喜劇」である。

ヴェーバーはプロイセンで1864年に生まれた。二葉亭四迷や津田梅子と同い年で夏目漱石より3歳上だ。亡くなったのは100年前の1920年、ナチス台頭前夜である。享年56歳、スペイン風邪にやられたらしい。

著者は本書の「はじめに」で次のように述べている。

「(…)ヴェーバーの学問業績はいかに深遠に見えても外皮であり、その内側には政治の人ヴェーバーがいた。その彼の鍵概念こそ「闘争」(Kamp)である。」

また、「おわりに」では次のように述べている。

「私が描く疾風怒涛のヴェーバー像が、従来日本で披露されてきた高踏派の人物像とはかけ離れているので、別人と混同したのではという疑念が生じるのも無理はない。(…)私は、作品解釈に没頭する従来の研究手法を転倒させ、書簡などを用いて作品の背後にあるヴェーバーの生涯を整理することにした。というのも、思想とは結局のところ、状況に応じた対機説法にほかならないからである。」

ヴェーバーの外皮である作品もロクに咀嚼できない私は、いきなり「背景」を読んで、とても面白い背景(伝記)だと思った。本書を読む限り、ヴェーバーはアグレッシブでやっかいなトンデモ人間に見える。差別的で排斥的はヘイトスピーチをするナショナリストで、義侠心もある。学のあるヒトラーのようだ。

戦後のドイツでは、ヴェーバーに国民社会主義(ナチス)につながる要素があったと指摘する学者もいたそうだ。本書の終章のタイトルは「マックス・ヴェーバーとアドルフ・ヒトラー」で、両者を比較検討している。相違点もあるが類似点も多い。

この伝記は膨大な史料に基づいているとは言え、著者の見方の反映でもあり、これが実像だとは言い切れない。著者もヴェーバーの両義性を指摘している。また、人は誰も時代の桎梏の中に生きているので、100年前に没した人を現代の感覚で単純に評価することはできない。

いずれにしても、本書のおかげでヴェーバーが興味深い人物に思えてきた。

中公新書の『マックス・ウェーバー』は現代視点の入門 ― 2020年10月19日

岩波新書の『マックス・ヴェーバー』に続いて、発行日が5日後の中公新書の『マックス・ウェーバー』を読んだ。

『マックス・ウェーバー:近代と格闘した思想家』(野口雅弘/中公新書/2020.5.25)

著者は1969年生まれの研究者で、講談社学術文庫の『仕事としての学問 仕事としての政治』の翻訳者でもある。書店でこの文庫本を目にしたとき、従来の「職業としての学問」「職業としての政治」より明快な標題の訳に感心した記憶がある。

本書は目配りのいいウェーバー入門書である。ウェーバーの著作の現代視点での批判的読解もわかりやすい。面白さは、岩波新書の『マックス・ヴェーバー』と甲乙つけがたい。読む順番は、オーソドックスなこちらを先にして、岩波新書を後にした方が楽しめたと思う。

本書には現代の話題への言及が随所にある。中国の監視社会、霞が関の「忖度」、グローバル化、ポピュリズム、コロナなどなどだ。難解なウェーバーを身近にする工夫だろうが、ときにウェーバーの言説と著者の主張が混じり合っているように感じた。

また、本書にはウェーバー以外の多彩な論者を援用した記述が多い。登場するのは、プラトン、レンブラント、ミル、トルストイ、イプセン、森鴎外、リップマン、カフカ、リルケ、トーマス・マンなどなどである。そんな箇所は目先が変化して面白く、興味深く読むことができた。と同時に、やや衒学的で牽強付会とも感じた。この点について、著者は「あとがき」で自覚的な仕掛けだと弁明していて、納得できた。

ウェーバーがフライブルク大学の教授からハイデルブルク大学の教授に転身した直後に父親が客死し、ウェーバーは体調不良に悩まされるようになる。岩波新書はこれを「神経衰弱」としていた。本書では「心の病」と表現している。同じ状態の説明でも印象が異なり、人物のイメージも少し違ってくる。岩波新著の著者より本書の著者の方がウェーバーに同情的に思える。

岩波新書の『マックス・ヴェーバー』の終章は「マックス・ヴェーバーとアドルフ・ヒトラー」だったが、本書終盤には「反動の予言――ウェーバーとナチズム」という章があり、「ウェーバーはヒトラー登場の露払い」説を紹介したうえで、著者は次のように述べている。

「ウェーバーに好意的な論者は、もし彼がもう少し長生きして、ヒトラーの独裁を目の当たりにしたら、徹底的に抵抗したことだろう、という言い方をすることが多い。そして私も基本的にこれに近い考えをもっている。しかし、たとえそうだとしても。第一次世界大戦後の新しい政治レジームを構想しているときのウェーバーがかなり危なっかしいということは、否定できないだろう。」

本書の終章は「マックス・ウェーバーの日本」である。本書で初めて知ったのだが、ウェーバーの著作が最も熱心に読まれているのは日本である。ドイツで全集の刊行が始まったとき、注文の三分の二は日本からだったそうだ。ウェーバーは、生国のドイツや欧米より日本で多くの人に読まれ、深く研究されているのだ。ウェーバーが西洋中心思想の人だけに。不思議な現象だと思う。

そんな事情を解明しているのが本書の終章である。「マックス・ウェーバーのテクストとそれをめぐって日本でなされてきたウェーバーに関する研究が、近年、急速に色あせてきたことは、おそらく当然の帰結である」としたうえで、著者は現代の課題に取り組むためにウェーバーを読むことの新たな意義を提示している――ように思える。

『マックス・ウェーバー:近代と格闘した思想家』(野口雅弘/中公新書/2020.5.25)

著者は1969年生まれの研究者で、講談社学術文庫の『仕事としての学問 仕事としての政治』の翻訳者でもある。書店でこの文庫本を目にしたとき、従来の「職業としての学問」「職業としての政治」より明快な標題の訳に感心した記憶がある。

本書は目配りのいいウェーバー入門書である。ウェーバーの著作の現代視点での批判的読解もわかりやすい。面白さは、岩波新書の『マックス・ヴェーバー』と甲乙つけがたい。読む順番は、オーソドックスなこちらを先にして、岩波新書を後にした方が楽しめたと思う。

本書には現代の話題への言及が随所にある。中国の監視社会、霞が関の「忖度」、グローバル化、ポピュリズム、コロナなどなどだ。難解なウェーバーを身近にする工夫だろうが、ときにウェーバーの言説と著者の主張が混じり合っているように感じた。

また、本書にはウェーバー以外の多彩な論者を援用した記述が多い。登場するのは、プラトン、レンブラント、ミル、トルストイ、イプセン、森鴎外、リップマン、カフカ、リルケ、トーマス・マンなどなどである。そんな箇所は目先が変化して面白く、興味深く読むことができた。と同時に、やや衒学的で牽強付会とも感じた。この点について、著者は「あとがき」で自覚的な仕掛けだと弁明していて、納得できた。

ウェーバーがフライブルク大学の教授からハイデルブルク大学の教授に転身した直後に父親が客死し、ウェーバーは体調不良に悩まされるようになる。岩波新書はこれを「神経衰弱」としていた。本書では「心の病」と表現している。同じ状態の説明でも印象が異なり、人物のイメージも少し違ってくる。岩波新著の著者より本書の著者の方がウェーバーに同情的に思える。

岩波新書の『マックス・ヴェーバー』の終章は「マックス・ヴェーバーとアドルフ・ヒトラー」だったが、本書終盤には「反動の予言――ウェーバーとナチズム」という章があり、「ウェーバーはヒトラー登場の露払い」説を紹介したうえで、著者は次のように述べている。

「ウェーバーに好意的な論者は、もし彼がもう少し長生きして、ヒトラーの独裁を目の当たりにしたら、徹底的に抵抗したことだろう、という言い方をすることが多い。そして私も基本的にこれに近い考えをもっている。しかし、たとえそうだとしても。第一次世界大戦後の新しい政治レジームを構想しているときのウェーバーがかなり危なっかしいということは、否定できないだろう。」

本書の終章は「マックス・ウェーバーの日本」である。本書で初めて知ったのだが、ウェーバーの著作が最も熱心に読まれているのは日本である。ドイツで全集の刊行が始まったとき、注文の三分の二は日本からだったそうだ。ウェーバーは、生国のドイツや欧米より日本で多くの人に読まれ、深く研究されているのだ。ウェーバーが西洋中心思想の人だけに。不思議な現象だと思う。

そんな事情を解明しているのが本書の終章である。「マックス・ウェーバーのテクストとそれをめぐって日本でなされてきたウェーバーに関する研究が、近年、急速に色あせてきたことは、おそらく当然の帰結である」としたうえで、著者は現代の課題に取り組むためにウェーバーを読むことの新たな意義を提示している――ように思える。

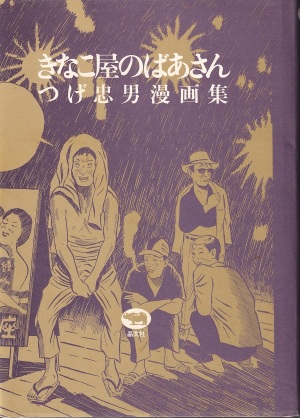

つげ義春の弟・つげ忠男のマンガ集を読んで… ― 2020年10月21日

つげ義春が弟のつげ忠男のことを書いているエッセイを読んで、つげ忠男のマンガを読んでみたくなり、ネット古書店で次の一冊を入手した。

『きなこ屋のばあさん:つげ忠男漫画集』(晶文社/1985.3.20初版 1992.7.10 六刷)

マンガ8編に加えて、つげ忠男のあとがき風の文章とつげ義春の解説風の文章が載っている。

収録マンガ8編のうち7編は『ガロ』掲載のものだ。私は半世紀以上昔の学生時代に『ガロ』でつげ忠男のマンガを読んだ気がするが内容は失念している。本書収録のマンガはすべて初読に思えた。だが、半世紀以上昔に『ガロ』でつげ忠男のマンガに接したとき、兄の七光りで掲載された、兄と似た作風のマンガだと感じた――そんな昔の感覚がよみがえってきた。

本書巻末の「つげ忠男の暗さ」というつげ義春の文章は、先日読んだ『苦節十年記/旅籠の思い出』に収録されていたもので、次のように締めくくっている。

「このような生活環境の影響を受けているつげ忠男の作品の暗さがウケないのは、もうしようがないことなのだろうか。でもやっぱり読んで貰いたいと、切に願わずにはいられない。」

私が入手した本書は六刷だからそこそこに売れたとは思うが、つげ忠男は兄とは違って、今や忘れられたマンガ家だろう。彼の不幸は暗さにあるだけではなく、「つげ忠男」という名前にあったように思える。つげ義春はまことにユニークなマンガ家であり、それ故に「もう一人」は成り立たず、二人は要らないのである。

つげ忠男がつげ義春に似ていると言っても、それは表面的かつ部分的なところであって、当然ながら違いも大きい。つげ忠男が別のペンネームでスタートすれば、別の発展があったかもしれない。

『きなこ屋のばあさん:つげ忠男漫画集』(晶文社/1985.3.20初版 1992.7.10 六刷)

マンガ8編に加えて、つげ忠男のあとがき風の文章とつげ義春の解説風の文章が載っている。

収録マンガ8編のうち7編は『ガロ』掲載のものだ。私は半世紀以上昔の学生時代に『ガロ』でつげ忠男のマンガを読んだ気がするが内容は失念している。本書収録のマンガはすべて初読に思えた。だが、半世紀以上昔に『ガロ』でつげ忠男のマンガに接したとき、兄の七光りで掲載された、兄と似た作風のマンガだと感じた――そんな昔の感覚がよみがえってきた。

本書巻末の「つげ忠男の暗さ」というつげ義春の文章は、先日読んだ『苦節十年記/旅籠の思い出』に収録されていたもので、次のように締めくくっている。

「このような生活環境の影響を受けているつげ忠男の作品の暗さがウケないのは、もうしようがないことなのだろうか。でもやっぱり読んで貰いたいと、切に願わずにはいられない。」

私が入手した本書は六刷だからそこそこに売れたとは思うが、つげ忠男は兄とは違って、今や忘れられたマンガ家だろう。彼の不幸は暗さにあるだけではなく、「つげ忠男」という名前にあったように思える。つげ義春はまことにユニークなマンガ家であり、それ故に「もう一人」は成り立たず、二人は要らないのである。

つげ忠男がつげ義春に似ていると言っても、それは表面的かつ部分的なところであって、当然ながら違いも大きい。つげ忠男が別のペンネームでスタートすれば、別の発展があったかもしれない。

「僕は何故、泣いちっちっなんだ?」 ― 2020年10月22日

先月、歌手の守屋浩が81歳で亡くなった。私たち団塊世代が小中学生の頃のスターだった。たまたま手にした週刊誌の追悼記事に、彼のヒット曲『僕は泣いちっちっ』のレコードジャケットが載っていた。それを見て中学時代の社会科の教師を思い出した。

中学2年のとき(1962年)の担任は他校から転任してきた寡黙で筋肉質の社会科教師だった。「元・刑事」との噂が飛び交ったが、それはガセだった。スゴ味のある風貌で声は低く、ついたあだ名は「忠治」――国定忠治からの連想である。

その「忠治」が社会科の授業中に、みんなに向かってボソリと質問した。

「僕は何故、泣いちっちっなんだ?」

ややドスの効いた低音と「泣いちっちっ」のアンバランスに唖然とし、一瞬、何を訊かれているかわからなかった。

誰かが指され、おずおずと「恋人が東京に行ったからです」と答えた気がする。

私の通っていた中学は岡山県の瀬戸内海沿岸にあった。田舎の中学だから、東京を知っている生徒は少なく、東京への憧れは強かった。

守屋浩は、東京へ行った恋人を追って僕も東京に行きたいという切ない思いを軽快に歌っていた。教師の質問は、東京への人口集中という社会現象の説明につながったのだと思うが、「泣いちっちっ」の衝撃以外の授業の記憶は残っていない。

私は高校の途中で、親の転勤で東京に引っ越し、それ以降ずーっと東京暮らしである。あらためて『僕は泣いちっちっ』は当時の人口動態を反映した歌謡曲だったと思う。

中学2年のとき(1962年)の担任は他校から転任してきた寡黙で筋肉質の社会科教師だった。「元・刑事」との噂が飛び交ったが、それはガセだった。スゴ味のある風貌で声は低く、ついたあだ名は「忠治」――国定忠治からの連想である。

その「忠治」が社会科の授業中に、みんなに向かってボソリと質問した。

「僕は何故、泣いちっちっなんだ?」

ややドスの効いた低音と「泣いちっちっ」のアンバランスに唖然とし、一瞬、何を訊かれているかわからなかった。

誰かが指され、おずおずと「恋人が東京に行ったからです」と答えた気がする。

私の通っていた中学は岡山県の瀬戸内海沿岸にあった。田舎の中学だから、東京を知っている生徒は少なく、東京への憧れは強かった。

守屋浩は、東京へ行った恋人を追って僕も東京に行きたいという切ない思いを軽快に歌っていた。教師の質問は、東京への人口集中という社会現象の説明につながったのだと思うが、「泣いちっちっ」の衝撃以外の授業の記憶は残っていない。

私は高校の途中で、親の転勤で東京に引っ越し、それ以降ずーっと東京暮らしである。あらためて『僕は泣いちっちっ』は当時の人口動態を反映した歌謡曲だったと思う。

『三島由紀夫VS東大全共闘』は懐かしくも胸に刺さる ― 2020年10月24日

下高井戸シネマで『三島由紀夫VS東大全共闘:50年目の真実』を観た。1969年5月、千人の学生が集まった東大駒場での討論を中心にしたドキュメンタリーである。私たち団塊世代にとって、懐かしくも胸が痛くなる映像にあふれた映画だった。

当時大学生だった私は、この討論を週刊誌の記事で知った。討論の翌月には新潮社から『討論 三島由紀夫VS東大全共闘』という本が出た。数ヵ月後に古書で入手し、目を通した。

1969年初夏、私のいた大学では、やや遅れて盛り上がった大学闘争の真っ最中だった。東大ではずいぶん文化的なことをやっているなあと思い、三島由紀夫のマスコミを利用した巧みな売名パフォーマンスに全共闘が乗せられているようにも感じた。

討論から1年半後の1970年11月、三島由紀夫は市ヶ谷の自衛隊で自決した。この事件は彼の文学的な自殺に思えた。あの頃、三島由紀夫は安部公房、大江健三郎とともに重要な同時代作家だと捉えていたので、事件の衝撃は大きかった。

それから30年後の2000年、『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』という本が藤原書店から出た。全共闘メンバー数名が30年を経て昔の討論を検討した討論をまとめた本である。新潮社の本で全共闘A、全共闘C、全共闘Hとなっていた諸氏が、木村修、芥正彦(劇団駒場)、小坂修平(著述業)という実名で登場する。当時は会場にいた橋爪大三郎(社会学者)も30年後の討論に参加している。1988年に出た小坂修平(全共闘C)の『非在の海:三島由紀夫と戦後社会のニヒリズム』にナルホドと感じたこともあり、この本を興味深く読んだ。

それからさらに20年、三島由紀夫没後50年の今年(2020年)、この映画を観た。映画には現在の木村修、芥正彦、橋爪大三郎も登場する。小坂修平は2007年に亡くなっているので、50年前の若い姿だけで、現在の映像はない。

50年の時間を晒す映像を観ると、三島由紀夫を含めて50年前のみんなは若い――そう感じざるを得ない。討論の内容は書籍で読んでいるが、ほとんど失念している。あらためて映像を観て、こんなにも観念的なことをこんなにも熱く論じていたのかと、妙な懐かしさを感じた。あの頃、多くの学生たちは生きて行く基盤としての「思想的営為」に飢えていたのだと思う。また、この討論会を含めて劇場空間が蔓延した時代だったと思う。

この映画のナレーションは、三島由紀夫の次の発言を1年半後の事件の予告としている。

「私が行動を起こすときは、結局諸君と同じ非合法でやるほかないのだ。非合法で、決闘の思想において人をやれば、それは殺人犯だから、そうなったら自分もおまわりさんにつかまらないうちに自決でも何でもして死にたいと思うのです。」

当時、三島由紀夫が自裁をほぼ決めていたと私も思う。だが、この発言を予告と見なすのはおかしい。三島由紀夫は決闘の決意で殺人を犯したのではなく、準備周到な切腹をしただけである。殺人者になれば文名が疵つく。切腹なら文名は安泰だ。あの事件は合法ではないが、政治的な非合法活動とは言えない。

当時大学生だった私は、この討論を週刊誌の記事で知った。討論の翌月には新潮社から『討論 三島由紀夫VS東大全共闘』という本が出た。数ヵ月後に古書で入手し、目を通した。

1969年初夏、私のいた大学では、やや遅れて盛り上がった大学闘争の真っ最中だった。東大ではずいぶん文化的なことをやっているなあと思い、三島由紀夫のマスコミを利用した巧みな売名パフォーマンスに全共闘が乗せられているようにも感じた。

討論から1年半後の1970年11月、三島由紀夫は市ヶ谷の自衛隊で自決した。この事件は彼の文学的な自殺に思えた。あの頃、三島由紀夫は安部公房、大江健三郎とともに重要な同時代作家だと捉えていたので、事件の衝撃は大きかった。

それから30年後の2000年、『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』という本が藤原書店から出た。全共闘メンバー数名が30年を経て昔の討論を検討した討論をまとめた本である。新潮社の本で全共闘A、全共闘C、全共闘Hとなっていた諸氏が、木村修、芥正彦(劇団駒場)、小坂修平(著述業)という実名で登場する。当時は会場にいた橋爪大三郎(社会学者)も30年後の討論に参加している。1988年に出た小坂修平(全共闘C)の『非在の海:三島由紀夫と戦後社会のニヒリズム』にナルホドと感じたこともあり、この本を興味深く読んだ。

それからさらに20年、三島由紀夫没後50年の今年(2020年)、この映画を観た。映画には現在の木村修、芥正彦、橋爪大三郎も登場する。小坂修平は2007年に亡くなっているので、50年前の若い姿だけで、現在の映像はない。

50年の時間を晒す映像を観ると、三島由紀夫を含めて50年前のみんなは若い――そう感じざるを得ない。討論の内容は書籍で読んでいるが、ほとんど失念している。あらためて映像を観て、こんなにも観念的なことをこんなにも熱く論じていたのかと、妙な懐かしさを感じた。あの頃、多くの学生たちは生きて行く基盤としての「思想的営為」に飢えていたのだと思う。また、この討論会を含めて劇場空間が蔓延した時代だったと思う。

この映画のナレーションは、三島由紀夫の次の発言を1年半後の事件の予告としている。

「私が行動を起こすときは、結局諸君と同じ非合法でやるほかないのだ。非合法で、決闘の思想において人をやれば、それは殺人犯だから、そうなったら自分もおまわりさんにつかまらないうちに自決でも何でもして死にたいと思うのです。」

当時、三島由紀夫が自裁をほぼ決めていたと私も思う。だが、この発言を予告と見なすのはおかしい。三島由紀夫は決闘の決意で殺人を犯したのではなく、準備周到な切腹をしただけである。殺人者になれば文名が疵つく。切腹なら文名は安泰だ。あの事件は合法ではないが、政治的な非合法活動とは言えない。

最近のコメント