『伯爵夫人』の三島由紀夫賞受賞で時代の減速を感じた ― 2016年07月03日

◎炎上商法に乗せれた

第29回三島由紀夫受賞作が元東大総長の評論家・蓮實重彥氏(80歳)の『伯爵夫人』に決まり、「受賞はうれしくない。迷惑だ」などの蓮實氏の発言が話題になった。新人賞である三島賞を80歳の老文学者に授賞するのに違和感があるとは言え、受賞者の一連の発言は「炎上商法」のようなものだ。そう思いつつまんまと乗せられて『伯爵夫人』(新潮社)を購入し、読んでしまった。

◎雑誌を買い、単行本も買った

実は、単行本を購入する前に「三島由紀夫賞発表」と銘打った『新潮 2016年7月号』も購入した。書店の店頭で目次を眺め、選考委員たちの選評や受賞者のインタビューに加えて『伯爵夫人』の本文まで掲載されていると知り、これは買い得だと思って購入したのだ。しかし、私の早トチリだった。

雑誌掲載の『伯爵夫人』を意外と短い小説だなと思いつつ読み進めると、それは冒頭部分だけの抜粋だった。再確認すると目次には『伯爵夫人(一部掲載)』となっている。小さい活字の「一部掲載」を見落とした私が迂闊であったが、この雑誌の発売は単行本発売の前で、件の小説は短篇だと思い込んでしまったのだ。冒頭部分を読んでしまったので、後日刊行された単行本を仕方なく買うはめになった。

◎何ともヘンな小説

高名な評論家・蓮實重彥氏の本を、私はこれまでに読んだことがない。新聞や雑誌に掲載された文章のいくつかに接して、アクロバット的もってまわった文章に驚嘆し、その芸風に感嘆した記憶がある。

『伯爵夫人』は何ともヘンな小説である。「なんじゃこれは」と思いつつ読了してしまった。クラシックで心地よい雰囲気で始まるが、しだいにポルノ小説まがいになっていき、とんでもない小説ではないかと思っているうちに、何とか律儀に着地する。状況に翻弄される主人公が「夢の中だからに違いない」と感得するシーンが臆面もなく繰り返されるのが面白い。

『伯爵夫人』は主人公が異常な白日夢のような体験をする1日を描いた小説で、その日は太平洋戦争勃発の日である。「帝國・米英に戰線を布告す」という夕刊の見出しを主人公が眺めるシーンがラストだ。

作者自身がインタビューの中で「「十二月八日」なんて、あざといといえばいかにもあざといでしょう」と述べている。正鵠を得ているだけに、読者としては、はぐらかされたような不思議な気分になる。

◎元東京外語大学長の小説も候補作

私は小説そのものへの関心から『伯爵夫人』を手にしたわけではない。現役作家である選考委員たちが、自分たちよりかなり年長の元東大総長の小説を「新人賞」に選んだという事態に興味をもったのだ。

『新潮 2016年7月号』によれば、今回の三島賞の候補作には、元東京外語大学長のロシア文学者・亀山郁夫氏の『新カラマーゾフの兄弟』もノミネートされている。私は昨年末『新カラマーゾフの兄弟』(上)(下)を読んでいる。これも何ともヘンな小説で、「なんじゃこれは」と思いつつ読了した。だから、三島賞の選考委員たちがこのヘンな小説をどう評価しているかにも興味があった。

同じようにヘンな小説であっても『伯爵夫人』と『新カラマーゾフの兄弟』は全く趣向の異なる小説だ。熟れた新人の小説と青臭い新人の小説と言えるぐらいの違いがある。それにしても、功成り名を遂げた文学者が書いた小説が2編もノミネートされていて、選考委員たちはとまどっただろうと推察する。

◎年長者の作品を若い作家が選考する時代

今回の三島賞の選考委員は辻原登氏(70歳)、高村薫氏(63歳)、川上弘美氏(58歳)、町田康氏(54歳)、平野啓一郎氏(40歳)の5名で、全員が80歳の蓮實重彥氏より若い。元東京外語大学長の亀山郁夫氏は67歳(私と同い年)だから、蓮實重彥氏よりかなり若いとは言え、選考委員の大半よりは年長だ。

本来、青年や少年の書いた小説を大家や中堅作家が評価して授賞するのが新人文学賞だ。しかし、これからの新人文学賞は、一仕事を終えた老人が書いた小説をより若い作家たちが選考するというおかしな事態が増えてきそうな予感がする。

これは、昔に比べて世代間の感性の違いが減少しているということでもある。親子の間の距離は昔に比べて現在の方が縮まってきていて、それは時代が減速している証左である、という社会学者の見解を聞いたことがある。一見、時代の変化は激しくなっているように感じられるが、見方を変えれれば、現代は時代が減速する停滞期に入っているようにも思える。

蓮實重彥氏や亀山郁夫氏の小説がノミネートされ、選考委員と候補者の年齢が接近を通り越して逆転した三島賞の選評を読みながら、時代の減速を感じた。選考委員たちの選評の中では高村薫氏の見解に最も共感した。

第29回三島由紀夫受賞作が元東大総長の評論家・蓮實重彥氏(80歳)の『伯爵夫人』に決まり、「受賞はうれしくない。迷惑だ」などの蓮實氏の発言が話題になった。新人賞である三島賞を80歳の老文学者に授賞するのに違和感があるとは言え、受賞者の一連の発言は「炎上商法」のようなものだ。そう思いつつまんまと乗せられて『伯爵夫人』(新潮社)を購入し、読んでしまった。

◎雑誌を買い、単行本も買った

実は、単行本を購入する前に「三島由紀夫賞発表」と銘打った『新潮 2016年7月号』も購入した。書店の店頭で目次を眺め、選考委員たちの選評や受賞者のインタビューに加えて『伯爵夫人』の本文まで掲載されていると知り、これは買い得だと思って購入したのだ。しかし、私の早トチリだった。

雑誌掲載の『伯爵夫人』を意外と短い小説だなと思いつつ読み進めると、それは冒頭部分だけの抜粋だった。再確認すると目次には『伯爵夫人(一部掲載)』となっている。小さい活字の「一部掲載」を見落とした私が迂闊であったが、この雑誌の発売は単行本発売の前で、件の小説は短篇だと思い込んでしまったのだ。冒頭部分を読んでしまったので、後日刊行された単行本を仕方なく買うはめになった。

◎何ともヘンな小説

高名な評論家・蓮實重彥氏の本を、私はこれまでに読んだことがない。新聞や雑誌に掲載された文章のいくつかに接して、アクロバット的もってまわった文章に驚嘆し、その芸風に感嘆した記憶がある。

『伯爵夫人』は何ともヘンな小説である。「なんじゃこれは」と思いつつ読了してしまった。クラシックで心地よい雰囲気で始まるが、しだいにポルノ小説まがいになっていき、とんでもない小説ではないかと思っているうちに、何とか律儀に着地する。状況に翻弄される主人公が「夢の中だからに違いない」と感得するシーンが臆面もなく繰り返されるのが面白い。

『伯爵夫人』は主人公が異常な白日夢のような体験をする1日を描いた小説で、その日は太平洋戦争勃発の日である。「帝國・米英に戰線を布告す」という夕刊の見出しを主人公が眺めるシーンがラストだ。

作者自身がインタビューの中で「「十二月八日」なんて、あざといといえばいかにもあざといでしょう」と述べている。正鵠を得ているだけに、読者としては、はぐらかされたような不思議な気分になる。

◎元東京外語大学長の小説も候補作

私は小説そのものへの関心から『伯爵夫人』を手にしたわけではない。現役作家である選考委員たちが、自分たちよりかなり年長の元東大総長の小説を「新人賞」に選んだという事態に興味をもったのだ。

『新潮 2016年7月号』によれば、今回の三島賞の候補作には、元東京外語大学長のロシア文学者・亀山郁夫氏の『新カラマーゾフの兄弟』もノミネートされている。私は昨年末『新カラマーゾフの兄弟』(上)(下)を読んでいる。これも何ともヘンな小説で、「なんじゃこれは」と思いつつ読了した。だから、三島賞の選考委員たちがこのヘンな小説をどう評価しているかにも興味があった。

同じようにヘンな小説であっても『伯爵夫人』と『新カラマーゾフの兄弟』は全く趣向の異なる小説だ。熟れた新人の小説と青臭い新人の小説と言えるぐらいの違いがある。それにしても、功成り名を遂げた文学者が書いた小説が2編もノミネートされていて、選考委員たちはとまどっただろうと推察する。

◎年長者の作品を若い作家が選考する時代

今回の三島賞の選考委員は辻原登氏(70歳)、高村薫氏(63歳)、川上弘美氏(58歳)、町田康氏(54歳)、平野啓一郎氏(40歳)の5名で、全員が80歳の蓮實重彥氏より若い。元東京外語大学長の亀山郁夫氏は67歳(私と同い年)だから、蓮實重彥氏よりかなり若いとは言え、選考委員の大半よりは年長だ。

本来、青年や少年の書いた小説を大家や中堅作家が評価して授賞するのが新人文学賞だ。しかし、これからの新人文学賞は、一仕事を終えた老人が書いた小説をより若い作家たちが選考するというおかしな事態が増えてきそうな予感がする。

これは、昔に比べて世代間の感性の違いが減少しているということでもある。親子の間の距離は昔に比べて現在の方が縮まってきていて、それは時代が減速している証左である、という社会学者の見解を聞いたことがある。一見、時代の変化は激しくなっているように感じられるが、見方を変えれれば、現代は時代が減速する停滞期に入っているようにも思える。

蓮實重彥氏や亀山郁夫氏の小説がノミネートされ、選考委員と候補者の年齢が接近を通り越して逆転した三島賞の選評を読みながら、時代の減速を感じた。選考委員たちの選評の中では高村薫氏の見解に最も共感した。

『日本会議の正体』を読んで暗澹たる気持ちになった ― 2016年07月15日

フリージャーナリスト青木理氏の近著『日本会議の正体』(平凡社新書)は時機を得た好著だ。参議院でも与党が三分の二の議席を獲得し、憲法改正が現実味を帯びてきた現在、安倍政権と密接な関係にある日本会議の思想を知ることは重要だ。

日本会議という右派組織の名は雑誌などで目にしていたが、本書を読むまでは詳しい実態は知らなかった。本書によってその「實相」に触れ、暗澹たる気持ちになった。

日本会議がかなり極端な右翼的思想の団体だと分かっていたし、現政権へのある程度の影響力をもっていることも予想していた。あらためてそれを確認できたのは本書を読んだ収穫だった。そのことで暗い気分になったわけではない。

本書によって日本会議のコア部分に1960年代の学生運動があることを知り、あの時代に学生だった私は奇妙な同時代性を感じ、半世紀前の亡霊が現代に生き延びているように思え、衝撃を受けたのだ。

1960年代後期の学生運動といえば全共闘であり、新左翼が華やかだった。それに対峙する旧左翼の民青も元気だった。さほどではないが創価学会系の学生組織もあった。勝共連合(統一協会)などの右翼も多少はいた。三島由紀夫率いる盾の会などは、組織ではなくパフォーマンス集団に見えた。

そんな時代に「生長の家」を母体とした生学連という右派学生組織があったとは、当時学生だった私は知らなかった。たまたま私の周辺にいなかっただけかもしれない。全共闘に対抗して活動を展開した彼らは長崎大学では自治会を奪還したそうだ。そのときのオルガナイザーが現在の日本会議の事務局長である。私と同世代だろう。日本会議のコアにいる人々は1960年代の学生時代から現在に至るまで「地道に」草の根的右翼運動を持続してきた人たちだそうだ。

皮肉な見方をすれば、あの全共闘運動が現在の日本会議を生み出したとも言える。「われわれは同じことをただやってきただけで、逆に全共闘の運動などがなくなっただけなんじゃないでしょうか」という発言や「右派が勢いづいたというより、左派がいなくなっただけだ」という指摘もある。暗澹とせざるを得ない。

青木理氏は本書の末尾で日本会議を悪政ウイルスと見なしている。国民主権を軽視し祭政一致を目指す考えはトンデモ思想だが、そんなトンデモ思想が現政権に多大な影響を及ぼしている。今後予想される憲法改正論議や国民投票に備えて、多くの人に本書を読んでほしいと思った。

日本会議という右派組織の名は雑誌などで目にしていたが、本書を読むまでは詳しい実態は知らなかった。本書によってその「實相」に触れ、暗澹たる気持ちになった。

日本会議がかなり極端な右翼的思想の団体だと分かっていたし、現政権へのある程度の影響力をもっていることも予想していた。あらためてそれを確認できたのは本書を読んだ収穫だった。そのことで暗い気分になったわけではない。

本書によって日本会議のコア部分に1960年代の学生運動があることを知り、あの時代に学生だった私は奇妙な同時代性を感じ、半世紀前の亡霊が現代に生き延びているように思え、衝撃を受けたのだ。

1960年代後期の学生運動といえば全共闘であり、新左翼が華やかだった。それに対峙する旧左翼の民青も元気だった。さほどではないが創価学会系の学生組織もあった。勝共連合(統一協会)などの右翼も多少はいた。三島由紀夫率いる盾の会などは、組織ではなくパフォーマンス集団に見えた。

そんな時代に「生長の家」を母体とした生学連という右派学生組織があったとは、当時学生だった私は知らなかった。たまたま私の周辺にいなかっただけかもしれない。全共闘に対抗して活動を展開した彼らは長崎大学では自治会を奪還したそうだ。そのときのオルガナイザーが現在の日本会議の事務局長である。私と同世代だろう。日本会議のコアにいる人々は1960年代の学生時代から現在に至るまで「地道に」草の根的右翼運動を持続してきた人たちだそうだ。

皮肉な見方をすれば、あの全共闘運動が現在の日本会議を生み出したとも言える。「われわれは同じことをただやってきただけで、逆に全共闘の運動などがなくなっただけなんじゃないでしょうか」という発言や「右派が勢いづいたというより、左派がいなくなっただけだ」という指摘もある。暗澹とせざるを得ない。

青木理氏は本書の末尾で日本会議を悪政ウイルスと見なしている。国民主権を軽視し祭政一致を目指す考えはトンデモ思想だが、そんなトンデモ思想が現政権に多大な影響を及ぼしている。今後予想される憲法改正論議や国民投票に備えて、多くの人に本書を読んでほしいと思った。

『ハーメルンの笛吹き男』(阿部謹也)でスリリングな読書時間 ― 2016年07月17日

◎社会史の代表的著作

『ハーメルンの笛吹き男:伝説とその世界』(阿部謹也/ちくま文庫)を読んだ。学術的な本にしてはさほど読みにくくはなく、スリリングな読書時間を過ごした。

本書は1974年に平凡社から刊行され、1988年にちくま文庫になっているが、私がこの本を知ったのは最近である。今年3月に読んだ『岩波講座 日本歴史(第22巻):歴史学の現在』の中に『ハーメルンの笛吹き男』に言及している論文があり、興味をもったのだ。その箇所を引用する。

「日本の歴史学界で、歴史学革新の必要性と、それにつながるような新しい傾向の登場がはっきりと意識されるようになったのは、七六―七七年頃からだと言えそうである。一般に社会史の代表的著作とされる、阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男』(七四年)、『中世を旅する人々』(七九年)、網野の『蒙古襲来』(七四年)、『無縁・公界・楽』(七八年)などは、あたかもこの時期に刊行されている。」(「社会史の成果と課題」山本幸司)

網野善彦の名とその著作名は、まともに読んではいないものの知っていたが、それと並列に紹介されている『ハーメルンの笛吹き男』は未知だった。日本史の学者が西洋史の学者の成果を取り上げるのを面白いと思い、『ハーメルンの笛吹き男』という書名に大いに惹かれた。

◎子供の頃に読んだ余韻が残る話

子供の頃に読んだハーメルンの笛吹き男は不思議な話で、その印象は忘れ難い。不気味な余韻がいつまでも残る話だった。『ハーメルンの笛吹き男』という書名に接し、歴史学者はあの話をどのように解釈しているのだろうかと興味がわき、本書を入手したのだ。

冒頭の「はじめに」で少し驚いた。学術的な内容だろうと身構えて読み始めたが、研究者である著者がドイツの文書館の一室で得た啓示のような体験談から始まる。それは、古文書の中でたまたま出会った「ハーメルンの笛吹き男」という言葉によって、小学生時代に読んだ話と眼前の研究テーマが交叉して突然にひきおこされた脳内体験である。「古文書の解読と分析に多少疲労していた私の頭は、それまでの単調な仕事からの息抜きを求めてあっという間に想像の羽をひろげていった。」と著者は語っている。

この「はじめに」を読むと、これからなにごとが始まるのだろうかというワクワクした気分になり、一気に引き込まれる。

◎ヨーロッパ中世の民衆史

ハーメルンの笛吹き男の伝説と歴史的事実をつきあわせて、あの不思議な話の謎解きが展開されるのだろうと期待して読み進めた。しかし、私が期待したような謎解きの本ではなかった。もう少し視野の広い、ヨーロッパ中世の民衆史といった内容だった。

導入部は素人にもわかりやすいが、途中からヨーロッパ中世の都市形成に関わるやや専門的な話になってくる。よく理解できたわけではないが、幸いにも数ヶ月前にエンタメ長編『大聖堂』やヨーロッパ中世の歴史概説書を読んでいたので、そこらあたりも何とか興味を維持して読み進めることができた。

そして中盤、ハーメルンの笛吹き男の伝説の背後にある歴史的事実を追求していく展開はスリリングで息もつかせない。この段でヨーロッパ中世の下層民や遍歴芸人のありさまがかなり詳しく描かれていて迫力がある。これが「新しい社会史」と言われた所以かと思いながら読んだ。

◎伝説の形成と変貌を解明するのは面白い

後段では伝説がいかに形成され変貌していくかを述べている。遠い昔の出来事が幾代も語り継がれてきた伝説は、その語り手が生きた時代の状況を反映し、さまざな形に変貌していく。その通りだと思うが、その変貌のひとつひとつを解明していくのは容易ではない。

本書でその実例を知り、あらためて興味深いテーマだと思った。以下の指摘も深い。

「歴史的分析を史実の探索という方向で精緻に行なえば行なうほど、伝説はその固有の生命を失う結果になる。伝説を民衆精神の発露として讃えれば政治的に利用されてしまい、課題意識や使命感に燃えて伝説研究を行なえば民衆教化の道具となり、はてはピエロとなる。民衆伝説の研究にははじめからこのような難問がつきまとっているのだ。」

『ハーメルンの笛吹き男:伝説とその世界』(阿部謹也/ちくま文庫)を読んだ。学術的な本にしてはさほど読みにくくはなく、スリリングな読書時間を過ごした。

本書は1974年に平凡社から刊行され、1988年にちくま文庫になっているが、私がこの本を知ったのは最近である。今年3月に読んだ『岩波講座 日本歴史(第22巻):歴史学の現在』の中に『ハーメルンの笛吹き男』に言及している論文があり、興味をもったのだ。その箇所を引用する。

「日本の歴史学界で、歴史学革新の必要性と、それにつながるような新しい傾向の登場がはっきりと意識されるようになったのは、七六―七七年頃からだと言えそうである。一般に社会史の代表的著作とされる、阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男』(七四年)、『中世を旅する人々』(七九年)、網野の『蒙古襲来』(七四年)、『無縁・公界・楽』(七八年)などは、あたかもこの時期に刊行されている。」(「社会史の成果と課題」山本幸司)

網野善彦の名とその著作名は、まともに読んではいないものの知っていたが、それと並列に紹介されている『ハーメルンの笛吹き男』は未知だった。日本史の学者が西洋史の学者の成果を取り上げるのを面白いと思い、『ハーメルンの笛吹き男』という書名に大いに惹かれた。

◎子供の頃に読んだ余韻が残る話

子供の頃に読んだハーメルンの笛吹き男は不思議な話で、その印象は忘れ難い。不気味な余韻がいつまでも残る話だった。『ハーメルンの笛吹き男』という書名に接し、歴史学者はあの話をどのように解釈しているのだろうかと興味がわき、本書を入手したのだ。

冒頭の「はじめに」で少し驚いた。学術的な内容だろうと身構えて読み始めたが、研究者である著者がドイツの文書館の一室で得た啓示のような体験談から始まる。それは、古文書の中でたまたま出会った「ハーメルンの笛吹き男」という言葉によって、小学生時代に読んだ話と眼前の研究テーマが交叉して突然にひきおこされた脳内体験である。「古文書の解読と分析に多少疲労していた私の頭は、それまでの単調な仕事からの息抜きを求めてあっという間に想像の羽をひろげていった。」と著者は語っている。

この「はじめに」を読むと、これからなにごとが始まるのだろうかというワクワクした気分になり、一気に引き込まれる。

◎ヨーロッパ中世の民衆史

ハーメルンの笛吹き男の伝説と歴史的事実をつきあわせて、あの不思議な話の謎解きが展開されるのだろうと期待して読み進めた。しかし、私が期待したような謎解きの本ではなかった。もう少し視野の広い、ヨーロッパ中世の民衆史といった内容だった。

導入部は素人にもわかりやすいが、途中からヨーロッパ中世の都市形成に関わるやや専門的な話になってくる。よく理解できたわけではないが、幸いにも数ヶ月前にエンタメ長編『大聖堂』やヨーロッパ中世の歴史概説書を読んでいたので、そこらあたりも何とか興味を維持して読み進めることができた。

そして中盤、ハーメルンの笛吹き男の伝説の背後にある歴史的事実を追求していく展開はスリリングで息もつかせない。この段でヨーロッパ中世の下層民や遍歴芸人のありさまがかなり詳しく描かれていて迫力がある。これが「新しい社会史」と言われた所以かと思いながら読んだ。

◎伝説の形成と変貌を解明するのは面白い

後段では伝説がいかに形成され変貌していくかを述べている。遠い昔の出来事が幾代も語り継がれてきた伝説は、その語り手が生きた時代の状況を反映し、さまざな形に変貌していく。その通りだと思うが、その変貌のひとつひとつを解明していくのは容易ではない。

本書でその実例を知り、あらためて興味深いテーマだと思った。以下の指摘も深い。

「歴史的分析を史実の探索という方向で精緻に行なえば行なうほど、伝説はその固有の生命を失う結果になる。伝説を民衆精神の発露として讃えれば政治的に利用されてしまい、課題意識や使命感に燃えて伝説研究を行なえば民衆教化の道具となり、はてはピエロとなる。民衆伝説の研究にははじめからこのような難問がつきまとっているのだ。」

ジャガイモOK --- 動物撃退成功か? ― 2016年07月20日

◎ウルフピーの効果か?

八ヶ岳南麓の山小屋の庭のささやかな畑が収穫期を迎え、昨日はインゲン、キュウリ、ジャガイモ、ブルーベリーを収穫した。

昨年大半をイノシシに荒らされたジャガイモも今年は無事だった。イノシシ対策として、センサーライトを設置し、さらにウルフピーという動物忌避剤をフェンスに吊した。どちらが効果があったのかは分からない。

ウルフピーとはオオカミの尿である。ネット検索でその存在を知り、通販で購入した。オオカミは日本にいないから輸入品だ。小さな穴のある容器にスポイトで小分けして使用する。

私は、このウルフピーが効いたのではないかと考えている。以前、わが畑の隣家に犬のブリーダーが住んでいて、その頃は動物被害はなかった。何匹もいた犬は縄文時代の犬に近い特殊な犬種で、よく吠えていた。昼間は長いリードにつながれて屋外にいたが、高価な犬で盗難の恐れがあるため夜は屋内にいた。イノシシなどが出没する夜間、隣家の犬は屋内だったにもかかわらず、イノシシの被害はなかった。ということは、犬の臭いがイノシシを寄せ付けなかったと推定される。隣家の犬はオオカミに近い犬種とも言われていたので、オオカミの尿は効果がありそうに思えるのだ。

◎ハクビシンも撃退できるか?

昨年はトウモロコシもハクビシンに囓られた。被害にあった時期は、実が大きくなりかかる今頃だ。ハクビシン対策についてもネット検索し、「ハクビシンなぜ逃げる」という直裁的な名称の動物忌避剤を購入し、これをフェンスにぶら下げた。成分は「天然植物エキス天然砂」とあり、よく分からないが、トウガラシのような強烈な臭いの粉が赤い不織布の袋に入っている。

この動物忌避剤の効果は、収穫時期まで様子を見なければ分からない。

◎蜂の跋扈を許容

イノシシ対策に設置したセンサーライトの近くに小さな蜂の巣ができ、数匹の蜂が舞っていた。蜂の巣はしょちゅうでき、発見するたびに除去しているが、今回は見逃すことにした。カボチャを植えているからである。

野菜づくりのテキストによれば、カボチャには雄花と雌花があり、早朝に人工授粉せよと書いてある。花粉を媒介する昆虫類が多い場合は人工授粉の必要はないそうだ。わが畑は人間が常駐しているわけではないので、受粉は蜂たちにまかせるしかないと思い、蜂の巣を温存した。

八ヶ岳南麓の山小屋の庭のささやかな畑が収穫期を迎え、昨日はインゲン、キュウリ、ジャガイモ、ブルーベリーを収穫した。

昨年大半をイノシシに荒らされたジャガイモも今年は無事だった。イノシシ対策として、センサーライトを設置し、さらにウルフピーという動物忌避剤をフェンスに吊した。どちらが効果があったのかは分からない。

ウルフピーとはオオカミの尿である。ネット検索でその存在を知り、通販で購入した。オオカミは日本にいないから輸入品だ。小さな穴のある容器にスポイトで小分けして使用する。

私は、このウルフピーが効いたのではないかと考えている。以前、わが畑の隣家に犬のブリーダーが住んでいて、その頃は動物被害はなかった。何匹もいた犬は縄文時代の犬に近い特殊な犬種で、よく吠えていた。昼間は長いリードにつながれて屋外にいたが、高価な犬で盗難の恐れがあるため夜は屋内にいた。イノシシなどが出没する夜間、隣家の犬は屋内だったにもかかわらず、イノシシの被害はなかった。ということは、犬の臭いがイノシシを寄せ付けなかったと推定される。隣家の犬はオオカミに近い犬種とも言われていたので、オオカミの尿は効果がありそうに思えるのだ。

◎ハクビシンも撃退できるか?

昨年はトウモロコシもハクビシンに囓られた。被害にあった時期は、実が大きくなりかかる今頃だ。ハクビシン対策についてもネット検索し、「ハクビシンなぜ逃げる」という直裁的な名称の動物忌避剤を購入し、これをフェンスにぶら下げた。成分は「天然植物エキス天然砂」とあり、よく分からないが、トウガラシのような強烈な臭いの粉が赤い不織布の袋に入っている。

この動物忌避剤の効果は、収穫時期まで様子を見なければ分からない。

◎蜂の跋扈を許容

イノシシ対策に設置したセンサーライトの近くに小さな蜂の巣ができ、数匹の蜂が舞っていた。蜂の巣はしょちゅうでき、発見するたびに除去しているが、今回は見逃すことにした。カボチャを植えているからである。

野菜づくりのテキストによれば、カボチャには雄花と雌花があり、早朝に人工授粉せよと書いてある。花粉を媒介する昆虫類が多い場合は人工授粉の必要はないそうだ。わが畑は人間が常駐しているわけではないので、受粉は蜂たちにまかせるしかないと思い、蜂の巣を温存した。

「パルチザン伝説」の桐山襲への世代的共感と違和感 ― 2016年07月26日

先日(2016年7月17日)の日経新聞で『テロルの伝説桐山襲烈伝』(陣野俊史/河出書房新社)の書評を読むまで桐山襲(きりやまかさね)という作家の存在を知らなかった。1949年生まれで1992年に夭逝した作家で、三菱重工爆破事件や浅間山荘事件を題材にした作品を残したそうだ。天皇制打倒を目指すパルチザンを描いたため、右翼からの圧力で出版が中止されるという事件もあったそうだ。

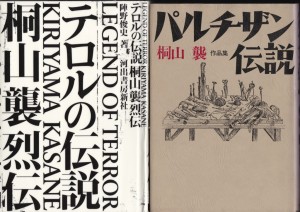

1949年生まれということは私より一歳下の同世代だ。息苦しそうな本だなあと思いつつ『テロルの伝説桐山襲烈伝』を読んでみたくなった。また、桐山襲のデビュー作『パルチザン伝説』(作品社)もネットの古本屋で入手した。

『烈伝』を読む前に『パルチザン伝説』を読んだ。『文藝』1983年10月号に掲載された文藝賞候補作で、河出書房新社から単行本化される予定だったが右翼の圧力で出版中止となり、後日、作品社から刊行された本だ。この小説には連続企業爆破と連合赤軍がナマに扱われていて、そこに日本の終戦に関する「パルチザン」の話が絡んでいる。かなり無理がある未昇華小説だと感じた。

この小説を読んでから大部の『テロルの伝説桐山襲烈伝』にとりかかった。この本は桐山襲が残したほんどすべての小説の内容を「解題」としてかなり詳しく紹介し、続いて小論を付すという体裁を基本に、年代記的に桐山襲の活動を描いている。これを読めば、桐山襲の作品を読んでいなくても全集(存在しない)を読んだ気分になる。同時に、筆者・陣野俊史氏の熱気が伝わってくる。

本書によれば、桐山襲(ペンネーム)は早稲田の社青同解放派(反帝学評)の活動家で、卒業後は東京都教育庁に就職、1992年に逝去するまで公務員として勤務しながら作家活動を続けていたそうだ。社会人になってからも反資本主義・反帝国主義的な思想を持続しながら作家としての表現活動を展開した人だ。

わが同世代にこういうタイプの人がいるだろうとは予感していたが、私はこの作家の存在を知らなかった。桐山襲が作家として活躍した1983年から1992年、30代後半から40代前半の時代、私は小説をまったく読まなかったわけではないが、この作家は視野に入らなかった。それぞれが社会人として多忙を極めていた頃なのだ。後にバブルと呼ばれるこの時代に、桐山襲は全共闘、新宿騒乱罪、連合赤軍、東アジア反日武装戦線、南島としての沖縄、南方熊楠、永山則夫などへの関心をベースに、それらを風俗ではなく思想の素材として小説を紡いでいた。

いま、あの頃をふりかえり、情況の射程を21世紀の現代にまで広げると、往時茫茫の感慨を超えて、封印していたものがあふれ出てくるような苦しさが湧き出てくる。『テロルの伝説桐山襲烈伝』を読んで、世代的共感と違和感が同時に噴出し、濃厚と淡泊が錯綜する。

1949年生まれということは私より一歳下の同世代だ。息苦しそうな本だなあと思いつつ『テロルの伝説桐山襲烈伝』を読んでみたくなった。また、桐山襲のデビュー作『パルチザン伝説』(作品社)もネットの古本屋で入手した。

『烈伝』を読む前に『パルチザン伝説』を読んだ。『文藝』1983年10月号に掲載された文藝賞候補作で、河出書房新社から単行本化される予定だったが右翼の圧力で出版中止となり、後日、作品社から刊行された本だ。この小説には連続企業爆破と連合赤軍がナマに扱われていて、そこに日本の終戦に関する「パルチザン」の話が絡んでいる。かなり無理がある未昇華小説だと感じた。

この小説を読んでから大部の『テロルの伝説桐山襲烈伝』にとりかかった。この本は桐山襲が残したほんどすべての小説の内容を「解題」としてかなり詳しく紹介し、続いて小論を付すという体裁を基本に、年代記的に桐山襲の活動を描いている。これを読めば、桐山襲の作品を読んでいなくても全集(存在しない)を読んだ気分になる。同時に、筆者・陣野俊史氏の熱気が伝わってくる。

本書によれば、桐山襲(ペンネーム)は早稲田の社青同解放派(反帝学評)の活動家で、卒業後は東京都教育庁に就職、1992年に逝去するまで公務員として勤務しながら作家活動を続けていたそうだ。社会人になってからも反資本主義・反帝国主義的な思想を持続しながら作家としての表現活動を展開した人だ。

わが同世代にこういうタイプの人がいるだろうとは予感していたが、私はこの作家の存在を知らなかった。桐山襲が作家として活躍した1983年から1992年、30代後半から40代前半の時代、私は小説をまったく読まなかったわけではないが、この作家は視野に入らなかった。それぞれが社会人として多忙を極めていた頃なのだ。後にバブルと呼ばれるこの時代に、桐山襲は全共闘、新宿騒乱罪、連合赤軍、東アジア反日武装戦線、南島としての沖縄、南方熊楠、永山則夫などへの関心をベースに、それらを風俗ではなく思想の素材として小説を紡いでいた。

いま、あの頃をふりかえり、情況の射程を21世紀の現代にまで広げると、往時茫茫の感慨を超えて、封印していたものがあふれ出てくるような苦しさが湧き出てくる。『テロルの伝説桐山襲烈伝』を読んで、世代的共感と違和感が同時に噴出し、濃厚と淡泊が錯綜する。

最近のコメント