ドストエフスキーをドスと呼ぶ軽妙なガイドブック ― 2024年08月01日

『カラマーゾフの兄弟』を再々読した余波で、約10年前に購入したまま本棚で眠っていた次の本を読んだ。

『ひらけ!ドスワールド:人生の常備薬ドストエフスキーのススメ』(太田直子/AC Books/2013.11)

本書に言及したエッセイを新聞か雑誌で読み、面白そうだと思って購入した記憶がる。誰のエッセイだったかは覚えていない。

ドストエフスキーの読みやすそうなガイドブックである。敷居が低そうな本なのに塩漬けになったのは題材がドストエフスキーだからだ。軽妙なガイドだとしても、あの重いドストエフスキーを読み返そうかなという気分にならなければ手が出にくかったのだ。

著者は映画字幕翻訳者である。中学2年のときに『罪と罰』でドストエフスキーにハマり、大学ではロシア語を専攻、ロシア文学研究者をめざしたが挫折、映画字幕翻訳者になったそうだ。有名映画の字幕翻訳者である。ロシアで制作されたテレビドラマ『罪と罰』の日本語字幕は著者が担当したそうだ。

本書はドストエフスキー入門書の体裁になっているが、すでにドストエフスキーの世界に浸ってしまった読者も十分に楽しめる。ドストエフスキーのディープな世界を軽妙な文体で紹介するのは至芸だ。著者はドストエフスキーとは表記せず簡略な「ドス」で通している。「ドスは毒である。だからこそしびれる。一度ハマったら一生抜けられない。」と語る著者のドス愛がひしひしと伝わってくる本である。

私がドスにハマったのは半世紀以上昔の大学生時代だ。主要作品は大体読んだはずだが、未読の作品も少なくない。社会人になってからはドスの作品にはほとんど接していない。だが、後期高齢者になって『カラマーゾフの兄弟』を再々読したりするのだから、ドスから抜け切れてはいないようだ。

本書は現在文庫で入手できるドスの全作品を紹介している。私の未読作品もあるが、題名だけ憶えていて内容を失念している小説が多い。著者の紹介文が魅力的なので、いずれ読み返したい気持ちになる。

ドスの翻訳に関する著者の考察も面白い。『地下室の手記』の一節について米川正夫訳、江川卓訳、安岡治子訳、亀山郁夫訳を紹介している。原文で15単語から成るセンテンスを日本語に翻訳すると、いずれも2行の文になっている。それに対して著者による試訳は1行で、これが一番わかりやすい。見事な日本語だ。字数制限の世界に生きる「字幕屋」の実力に感服した。

著者は字幕翻訳だけでなく、ドス作品の新訳に挑めばいいのに、と思いつつネット検索し、驚いた。2016年(本書刊行の3年後)に著者は56歳で亡くなっていた。カラマーゾフ第二部を書くことなく60歳で逝ったドスより早世だ。

『ひらけ!ドスワールド:人生の常備薬ドストエフスキーのススメ』(太田直子/AC Books/2013.11)

本書に言及したエッセイを新聞か雑誌で読み、面白そうだと思って購入した記憶がる。誰のエッセイだったかは覚えていない。

ドストエフスキーの読みやすそうなガイドブックである。敷居が低そうな本なのに塩漬けになったのは題材がドストエフスキーだからだ。軽妙なガイドだとしても、あの重いドストエフスキーを読み返そうかなという気分にならなければ手が出にくかったのだ。

著者は映画字幕翻訳者である。中学2年のときに『罪と罰』でドストエフスキーにハマり、大学ではロシア語を専攻、ロシア文学研究者をめざしたが挫折、映画字幕翻訳者になったそうだ。有名映画の字幕翻訳者である。ロシアで制作されたテレビドラマ『罪と罰』の日本語字幕は著者が担当したそうだ。

本書はドストエフスキー入門書の体裁になっているが、すでにドストエフスキーの世界に浸ってしまった読者も十分に楽しめる。ドストエフスキーのディープな世界を軽妙な文体で紹介するのは至芸だ。著者はドストエフスキーとは表記せず簡略な「ドス」で通している。「ドスは毒である。だからこそしびれる。一度ハマったら一生抜けられない。」と語る著者のドス愛がひしひしと伝わってくる本である。

私がドスにハマったのは半世紀以上昔の大学生時代だ。主要作品は大体読んだはずだが、未読の作品も少なくない。社会人になってからはドスの作品にはほとんど接していない。だが、後期高齢者になって『カラマーゾフの兄弟』を再々読したりするのだから、ドスから抜け切れてはいないようだ。

本書は現在文庫で入手できるドスの全作品を紹介している。私の未読作品もあるが、題名だけ憶えていて内容を失念している小説が多い。著者の紹介文が魅力的なので、いずれ読み返したい気持ちになる。

ドスの翻訳に関する著者の考察も面白い。『地下室の手記』の一節について米川正夫訳、江川卓訳、安岡治子訳、亀山郁夫訳を紹介している。原文で15単語から成るセンテンスを日本語に翻訳すると、いずれも2行の文になっている。それに対して著者による試訳は1行で、これが一番わかりやすい。見事な日本語だ。字数制限の世界に生きる「字幕屋」の実力に感服した。

著者は字幕翻訳だけでなく、ドス作品の新訳に挑めばいいのに、と思いつつネット検索し、驚いた。2016年(本書刊行の3年後)に著者は56歳で亡くなっていた。カラマーゾフ第二部を書くことなく60歳で逝ったドスより早世だ。

イタリア海洋都市はビザンツやイスラムと近い ― 2024年08月03日

先日読んだ『南イタリアへ!』の著者・陣内秀信氏の次の本を読んだ。

『イタリア海洋都市の精神(興亡の世界史)』(陣内秀信/講談社学術文庫)

20年近く前に出た講談社の歴史叢書『興亡の世界史』を文庫化した1冊である。本書が取り上げるイタリア海洋都市はヴェネツィア、アマルフィ、ピサ、ジェノヴァの4都市であり、その他の都市に簡単に触れている。

著者は建築史・都市史を専攻するフィールドワークの研究者なので、本書は一般的な歴史概説書とは少し趣が異なる。都市史の概説というよりは歴史都市のディープな案内書である。イタリアの海洋都市には遺構や遺跡があると同時に、現代の都市の中に中世やルネサンスの姿がさまざまな形で残されている。だから、本書のようなアプローチが可能なのだろう。

本書はヴェネツィアに3割強のページを割き、アマルフィに約四分の一のページを割いている。その他の都市への記述は相対的に簡略だ。私は10年以上昔に塩野七生氏の『海の都の物語:ヴェネツィア共和国の一千年』を読み、ヴェネツィア観光をしたこともある。今月末にはアマルフィ観光を予定している。だから、ヴェネツィアとアマルフィに関しては興味深く読めた。行ったことも行く予定もない都市に関するガイドは読み飛ばし気味になる。われながら現金な読書だと思う。

本書によってあらためて感じたのは、イタリア海洋都市が東方の裕福なビザンツやイスラムと密接な関係にあったということである。それは、ローマ教皇とは一定の距離をとっていたということであり、宗教的なことよりは交易による利益を優先させたわけだ。合理的で健全な態度だと思う。もちろん、すべてが合理的で健全だったわけではないが…。

17世紀から19世紀にかけてのグランドツアーの時代、アルプス以北の裕福な貴族の子弟にとってイタリアのローマやナポリは憧れのエキゾチックな旅行先だった。グランドツアーが古代ローマの魅力に関連しているとは認識していたが、本書によって、ギリシアへの憧れも関連しているとの認識を新たにした。

グランドツアーの時代、ギリシアはオスマン帝国領で、アテネは容易に行ける都市ではなかった。南イタリアの都市の多くは、かつてはギリシアの植民都市で、その後、ビザンツ帝国の影響を強く受けた。南イタリアにはギリシアの姿が色濃く残っていた。旅行先としての南イタリアは、容易には行けないギリシアの代替でもあったのだ。

『イタリア海洋都市の精神(興亡の世界史)』(陣内秀信/講談社学術文庫)

20年近く前に出た講談社の歴史叢書『興亡の世界史』を文庫化した1冊である。本書が取り上げるイタリア海洋都市はヴェネツィア、アマルフィ、ピサ、ジェノヴァの4都市であり、その他の都市に簡単に触れている。

著者は建築史・都市史を専攻するフィールドワークの研究者なので、本書は一般的な歴史概説書とは少し趣が異なる。都市史の概説というよりは歴史都市のディープな案内書である。イタリアの海洋都市には遺構や遺跡があると同時に、現代の都市の中に中世やルネサンスの姿がさまざまな形で残されている。だから、本書のようなアプローチが可能なのだろう。

本書はヴェネツィアに3割強のページを割き、アマルフィに約四分の一のページを割いている。その他の都市への記述は相対的に簡略だ。私は10年以上昔に塩野七生氏の『海の都の物語:ヴェネツィア共和国の一千年』を読み、ヴェネツィア観光をしたこともある。今月末にはアマルフィ観光を予定している。だから、ヴェネツィアとアマルフィに関しては興味深く読めた。行ったことも行く予定もない都市に関するガイドは読み飛ばし気味になる。われながら現金な読書だと思う。

本書によってあらためて感じたのは、イタリア海洋都市が東方の裕福なビザンツやイスラムと密接な関係にあったということである。それは、ローマ教皇とは一定の距離をとっていたということであり、宗教的なことよりは交易による利益を優先させたわけだ。合理的で健全な態度だと思う。もちろん、すべてが合理的で健全だったわけではないが…。

17世紀から19世紀にかけてのグランドツアーの時代、アルプス以北の裕福な貴族の子弟にとってイタリアのローマやナポリは憧れのエキゾチックな旅行先だった。グランドツアーが古代ローマの魅力に関連しているとは認識していたが、本書によって、ギリシアへの憧れも関連しているとの認識を新たにした。

グランドツアーの時代、ギリシアはオスマン帝国領で、アテネは容易に行ける都市ではなかった。南イタリアの都市の多くは、かつてはギリシアの植民都市で、その後、ビザンツ帝国の影響を強く受けた。南イタリアにはギリシアの姿が色濃く残っていた。旅行先としての南イタリアは、容易には行けないギリシアの代替でもあったのだ。

ナポリは妖しい魅力の都市のようだ ― 2024年08月06日

ナポリという都市の歴史の概説書と思って、次の本を入手して読んだ。

『ナポリ:バロック都市の興亡』(田之倉稔/ちくま新書)

私が想定した概説書とは少し異なり、かなりマニアックな内容だった。著者は演劇評論家&大学教授である。冒頭から「プルチネッラ」というナポリの道化の話が続き、少々面くらった。だが、読み進めるにしたがって著者の世界に引き込まれ、面白く読了した。

本書は18~19世紀のナポリを芸能・演劇という視点で描いている。ナポリという都市は、そんな視点でなければ捉えられない不思議な都市のようだ。本書の各章のタイトルは以下の通りである。

第1章「迷宮都市」――プルチネッラの生きる街

第2章「ピカレスク都市」――悪魔の住む天国

第3章「芸能都市」―ベル・エポックの面影

第4章「祝祭都市」――生と死の交錯

第5章「オペラ都市」――サブ・カルチャーとしてのバロック精神

第6章「歌謡都市」――羽ばたいた民衆エネルギー

目次を一覧すれば、この都市の雰囲気が何となく浮かび上がってくる。私はオペラにもカンツォーネにも不案内である。だが本書によって、きらびやかで猥雑な未知の世界を垣間見た気分になった。ナポリを訪問したゲーテ、デュマ、スタンダールらの見聞記の紹介もあり、往時のナポリの姿を身近に感じた。

「カストラータ」なる存在を本書で初めて知った。カストラータとは去勢した男性ソプラノ歌手のことである。天使のような清澄な声が人々を魅了し、教会の聖歌隊やオペラ座に多くのカストラータがいたそうだ。著者は次のように述べている。

「ルネサンス文化が自然や調和を重んじたとすれば、バロック文化は人工性やデフォルメされた美を偏愛した。とするとカストラータ歌手はまさにバロック精神を実現したものなのである。バロック都市ナポリ、音楽都市ナポリでカストラータが育てられたのは、したがって必然性があった。」

宦官は、中国・ビザンツ・イスラム諸国などにいたが、西欧世界は宦官を忌避していたと聞いていた。カストラータの存在を知ったのは、私には新鮮な驚きだった。

『ナポリ:バロック都市の興亡』(田之倉稔/ちくま新書)

私が想定した概説書とは少し異なり、かなりマニアックな内容だった。著者は演劇評論家&大学教授である。冒頭から「プルチネッラ」というナポリの道化の話が続き、少々面くらった。だが、読み進めるにしたがって著者の世界に引き込まれ、面白く読了した。

本書は18~19世紀のナポリを芸能・演劇という視点で描いている。ナポリという都市は、そんな視点でなければ捉えられない不思議な都市のようだ。本書の各章のタイトルは以下の通りである。

第1章「迷宮都市」――プルチネッラの生きる街

第2章「ピカレスク都市」――悪魔の住む天国

第3章「芸能都市」―ベル・エポックの面影

第4章「祝祭都市」――生と死の交錯

第5章「オペラ都市」――サブ・カルチャーとしてのバロック精神

第6章「歌謡都市」――羽ばたいた民衆エネルギー

目次を一覧すれば、この都市の雰囲気が何となく浮かび上がってくる。私はオペラにもカンツォーネにも不案内である。だが本書によって、きらびやかで猥雑な未知の世界を垣間見た気分になった。ナポリを訪問したゲーテ、デュマ、スタンダールらの見聞記の紹介もあり、往時のナポリの姿を身近に感じた。

「カストラータ」なる存在を本書で初めて知った。カストラータとは去勢した男性ソプラノ歌手のことである。天使のような清澄な声が人々を魅了し、教会の聖歌隊やオペラ座に多くのカストラータがいたそうだ。著者は次のように述べている。

「ルネサンス文化が自然や調和を重んじたとすれば、バロック文化は人工性やデフォルメされた美を偏愛した。とするとカストラータ歌手はまさにバロック精神を実現したものなのである。バロック都市ナポリ、音楽都市ナポリでカストラータが育てられたのは、したがって必然性があった。」

宦官は、中国・ビザンツ・イスラム諸国などにいたが、西欧世界は宦官を忌避していたと聞いていた。カストラータの存在を知ったのは、私には新鮮な驚きだった。

異色の新作歌舞伎『狐花』を観た ― 2024年08月08日

歌舞伎座で八月納涼歌舞伎第三部『狐花』(京極夏彦 脚本、今井豊茂 演出・補綴、出演:松本幸四郎、中村七之助、中村勘九郎、他)を観た。8月の歌舞伎座は三部制である。第三部は18時15分開演、21時23分終演(休憩30分)だった。

京極夏彦氏が歌舞伎のために書き下ろした作品と聞き、一体どんな舞台になるのだろうとの関心からチケットを入手した。チラシには「ミステリーの鬼才・京極夏彦が書き下ろす新たな謎解き物語――」とある。傍題は「葉不見冥府路行(はもみずにあのよのみちゆき)」である。

私は京極夏彦氏の小説を読んだことがない。友人から面白いと薦められて食指を動かしかけたことはあるが分厚さにメゲて手が出なかった。だから、京極ワールドを知らないまま観劇した。

時代設定は江戸である。歌舞伎の雰囲気が多少はあるが、伝統歌舞伎とはかなり異なる演出で普通の演劇に近い。台詞もわかりやすい。あの大きな舞台全体に広がる火事のシーンの迫力にはうっとりした。前半は幽霊話の怪奇芝居のように感じられ、話の流れがつかみにくい。

だが、後半になって面白くなった。幽霊話と見せかけたミステリーという謎解きになり、しかも、いかにも歌舞伎っぽい因縁話の開陳になる。そして、終盤は妙に現代的でもある。多様な舞台展開だ。

狐花とは彼岸花のことである。この花には死人花、幽霊花、火事花などの多様な名がある。彼岸花の妖しく多様な美しさが全編にあふれる舞台だった。

京極夏彦氏が歌舞伎のために書き下ろした作品と聞き、一体どんな舞台になるのだろうとの関心からチケットを入手した。チラシには「ミステリーの鬼才・京極夏彦が書き下ろす新たな謎解き物語――」とある。傍題は「葉不見冥府路行(はもみずにあのよのみちゆき)」である。

私は京極夏彦氏の小説を読んだことがない。友人から面白いと薦められて食指を動かしかけたことはあるが分厚さにメゲて手が出なかった。だから、京極ワールドを知らないまま観劇した。

時代設定は江戸である。歌舞伎の雰囲気が多少はあるが、伝統歌舞伎とはかなり異なる演出で普通の演劇に近い。台詞もわかりやすい。あの大きな舞台全体に広がる火事のシーンの迫力にはうっとりした。前半は幽霊話の怪奇芝居のように感じられ、話の流れがつかみにくい。

だが、後半になって面白くなった。幽霊話と見せかけたミステリーという謎解きになり、しかも、いかにも歌舞伎っぽい因縁話の開陳になる。そして、終盤は妙に現代的でもある。多様な舞台展開だ。

狐花とは彼岸花のことである。この花には死人花、幽霊花、火事花などの多様な名がある。彼岸花の妖しく多様な美しさが全編にあふれる舞台だった。

8角柱8本の舞台が象徴的な『破門フェデリコ』 ― 2024年08月10日

PARCO劇場で『破門フェデリコ~くたばれ!十字軍~』(作:阿部修英、演出:東憲司、出演:佐々木蔵之介、上田竜也、那須凜、栗原英雄、六角精児、他)を観た。

私は「世界の驚異」と呼ばれた神聖ローマ皇帝フェデリコ(フリードリヒ)2世に関心がある。2カ月前には『フリードリヒ2世』(藤澤房俊)を読み、『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』(塩野七生)を再読した。この皇帝を扱った「エルサレム和平・若き皇帝の決断」という番組を20年前にNHKが放映したと知り、昨年になってオンデマンドで視聴し、関連書も読んだ。

そして、今年になってNHKBSで『パクス・ヒュマーナ:平和という“奇跡”』というドキュメンタリーを観た。第6回十字軍でエルサレムを無血開城したフェデリコ2世に焦点を当てた番組である。ナビゲーターの佐々木蔵之介が、フェデリコ2世が建てた8角形の城(カステル・デル・モンテ)を訪ね、往時の業績を偲ぶ内容だった。私は今月末、南イタリア旅行に行きカステル・デル・モンテを訪れる予定である。旅行を決断した要因のひとつはこの番組だった。

だから、佐々木蔵之介主演の『破門フェデリコ』という芝居が上演されると知ったときは驚いた。南イタリア旅行の前に観劇したいと思ったが、すでに前売券は完売だった。しかし、何とか当日券をゲットし、昨日(2024.8.9)観劇できた。

芝居のパンフレットによって、作者の阿部修英氏(テレビマンユニオン)は『パクス・ヒュマーナ:平和という“奇跡”』(2024.2.23初回放送)のディレクターだと知った。あの番組はこの芝居の企画と並行して制作したようだ。戦争の時代を終わらせて平和を希求するという理念は、番組にも芝居にも色濃く反映されている。

『破門フェデリコ』は、私が想定した内容とは少し違っていた。史実をふまえてはいるが、メッセージ性の強い芝居になっている。大胆なデフォルメこそが演劇の魅力である。

息子ハインリヒ(上田竜也)の造形は私の意表をついた。父親の器量を理解できないがゆえに教皇に利用され、反乱を起こして敗れ、目をつぶされ、後に崖から身を投げて果てた王子である。この芝居では、ハインリヒにかなり重要な役割を与えている。こんな描き方もあるのかと感心した。

教皇グレゴリウス(インノケウス3世、ホノリウス3世も融合:六角精児)のコミカルかつ悪辣な姿は、現代世界にまで続く人類の愚かさを体現しているように見える。

あの8角形の城カステル・デル・モンテは、この芝居全体の象徴的な背景になっている。舞台装置は高さの異なる8本の8角柱がメインである。かなりシンプルだ。8本の8角柱を自在に動かしながら芝居は進行する。

フェデリコとカーミル(イスラムのスルタン:栗原英雄)との8角形をめぐる書簡の応酬は秀逸で面白い。6角形は自然、8角形は人工という見解を、この芝居で初めて知った。8角形は理性という人類の希望のシンボルかもしれない。

私は「世界の驚異」と呼ばれた神聖ローマ皇帝フェデリコ(フリードリヒ)2世に関心がある。2カ月前には『フリードリヒ2世』(藤澤房俊)を読み、『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』(塩野七生)を再読した。この皇帝を扱った「エルサレム和平・若き皇帝の決断」という番組を20年前にNHKが放映したと知り、昨年になってオンデマンドで視聴し、関連書も読んだ。

そして、今年になってNHKBSで『パクス・ヒュマーナ:平和という“奇跡”』というドキュメンタリーを観た。第6回十字軍でエルサレムを無血開城したフェデリコ2世に焦点を当てた番組である。ナビゲーターの佐々木蔵之介が、フェデリコ2世が建てた8角形の城(カステル・デル・モンテ)を訪ね、往時の業績を偲ぶ内容だった。私は今月末、南イタリア旅行に行きカステル・デル・モンテを訪れる予定である。旅行を決断した要因のひとつはこの番組だった。

だから、佐々木蔵之介主演の『破門フェデリコ』という芝居が上演されると知ったときは驚いた。南イタリア旅行の前に観劇したいと思ったが、すでに前売券は完売だった。しかし、何とか当日券をゲットし、昨日(2024.8.9)観劇できた。

芝居のパンフレットによって、作者の阿部修英氏(テレビマンユニオン)は『パクス・ヒュマーナ:平和という“奇跡”』(2024.2.23初回放送)のディレクターだと知った。あの番組はこの芝居の企画と並行して制作したようだ。戦争の時代を終わらせて平和を希求するという理念は、番組にも芝居にも色濃く反映されている。

『破門フェデリコ』は、私が想定した内容とは少し違っていた。史実をふまえてはいるが、メッセージ性の強い芝居になっている。大胆なデフォルメこそが演劇の魅力である。

息子ハインリヒ(上田竜也)の造形は私の意表をついた。父親の器量を理解できないがゆえに教皇に利用され、反乱を起こして敗れ、目をつぶされ、後に崖から身を投げて果てた王子である。この芝居では、ハインリヒにかなり重要な役割を与えている。こんな描き方もあるのかと感心した。

教皇グレゴリウス(インノケウス3世、ホノリウス3世も融合:六角精児)のコミカルかつ悪辣な姿は、現代世界にまで続く人類の愚かさを体現しているように見える。

あの8角形の城カステル・デル・モンテは、この芝居全体の象徴的な背景になっている。舞台装置は高さの異なる8本の8角柱がメインである。かなりシンプルだ。8本の8角柱を自在に動かしながら芝居は進行する。

フェデリコとカーミル(イスラムのスルタン:栗原英雄)との8角形をめぐる書簡の応酬は秀逸で面白い。6角形は自然、8角形は人工という見解を、この芝居で初めて知った。8角形は理性という人類の希望のシンボルかもしれない。

4年前に買った『南イタリア周遊記』をあわただしく読了 ― 2024年08月12日

4年前に予定していた南イタリアの古跡巡りがコロナで中止になり、今月末に南イタリア観光に行くことになった。先月始め、4年前の旅行準備で購入したまま未読だった

『南イタリアへ!』(陣内秀信)を読んだ。他にも未読の準備本があった。

『南イタリア周遊記』(ギッシング/小池滋訳/岩波文庫)

未知の著者の本である。タイトルだけで購入したのだと思う。旅行前の今を逃せば読むことはないと思い、あわただしく読了した。

ギッシングは19世紀末のイギリスの作家で、本書は1987年の南イタリア周遊の記録である(刊行は1901年)。訳者は巻末の解説で著者を「日本でポピュラーな作家とは義理にも言えない」と紹介している。

17世紀から19世紀初頭にかけて、イギリスの貴族の子弟たちのグランドツアー(フランスやイタリアへの贅沢な卒業旅行?)が流行する。本書もそんなグランドツアー旅行記かと思ったが、そうではなかった。著者はさほど裕福でもない作家のようだ。訳者は解説で次のように述べている。

「一生を通じて現実生活の苦しみに苛まれ続けたギッシングにとって、わずかな慰安は少年の頃から古典文学を通して憧れていた、古代文明の故卿ギリシャとイタリアであった。」

本書のメインは南イタリアのタラントからレッジョまでの旅である。イタリア半島を足に例えれば、土踏まずのカカト寄り地点からつま先までの足裏沿いの旅になる。この時代、タラントからレッジョまでは鉄道が通っている。だが、最寄り駅から目的地までは馬車になる。この「足裏」地域はかなりの田舎であり、イギリスからわざわざ訪れる旅行者はほとんどいない。古跡巡りという著者の目的は現地の人々にはなかなか理解されない。

ギッシングの旅程は、4年前に予定していたディープな古跡巡り(前田耕作先生と巡る古代史の旅 南イタリア11日間)と重なる部分がある。だが、今回の南イタリア観光とはまったく重ならない。現在でも「足裏」地域まで行く観光客は少ないのだと思う。だから、本書は今回の旅行準備とはならなかった。

とは言っても、イギリス人旅行者の見た19世紀末の南イタリアの光景は興味深い。イタリアのリソルジメントを遠景とした南イタリアの田舎の実態を多少は感じことがるできた。

『南イタリア周遊記』(ギッシング/小池滋訳/岩波文庫)

未知の著者の本である。タイトルだけで購入したのだと思う。旅行前の今を逃せば読むことはないと思い、あわただしく読了した。

ギッシングは19世紀末のイギリスの作家で、本書は1987年の南イタリア周遊の記録である(刊行は1901年)。訳者は巻末の解説で著者を「日本でポピュラーな作家とは義理にも言えない」と紹介している。

17世紀から19世紀初頭にかけて、イギリスの貴族の子弟たちのグランドツアー(フランスやイタリアへの贅沢な卒業旅行?)が流行する。本書もそんなグランドツアー旅行記かと思ったが、そうではなかった。著者はさほど裕福でもない作家のようだ。訳者は解説で次のように述べている。

「一生を通じて現実生活の苦しみに苛まれ続けたギッシングにとって、わずかな慰安は少年の頃から古典文学を通して憧れていた、古代文明の故卿ギリシャとイタリアであった。」

本書のメインは南イタリアのタラントからレッジョまでの旅である。イタリア半島を足に例えれば、土踏まずのカカト寄り地点からつま先までの足裏沿いの旅になる。この時代、タラントからレッジョまでは鉄道が通っている。だが、最寄り駅から目的地までは馬車になる。この「足裏」地域はかなりの田舎であり、イギリスからわざわざ訪れる旅行者はほとんどいない。古跡巡りという著者の目的は現地の人々にはなかなか理解されない。

ギッシングの旅程は、4年前に予定していたディープな古跡巡り(前田耕作先生と巡る古代史の旅 南イタリア11日間)と重なる部分がある。だが、今回の南イタリア観光とはまったく重ならない。現在でも「足裏」地域まで行く観光客は少ないのだと思う。だから、本書は今回の旅行準備とはならなかった。

とは言っても、イギリス人旅行者の見た19世紀末の南イタリアの光景は興味深い。イタリアのリソルジメントを遠景とした南イタリアの田舎の実態を多少は感じことがるできた。

『朝日のような夕日をつれて2024』に驚いた ― 2024年08月15日

紀伊國屋ホールで『朝日のような夕日をつれて2024』(作・演出:鴻上尚史、出演:玉置玲央、一色洋平、稲葉友、安西慎太郎、小松準弥)を観た。

私は鴻上尚史氏のエッセイはいくつか読んでいるが、芝居を観たことはない。『朝日のような夕日をつれて』という芝居の題名は聞いていたが、どんな内容かはまったく知らなかった。その有名作が上演されると知り、これまで縁がなかっった鴻上演劇を覗いてみたくなった。

観劇後の感想は「驚いた」である。役者5人が高いテンションの早口で休憩なしの2時間しゃべり続ける。謳い続けるといった方が適切かもしれない。ストーリーは飛躍と錯綜に満ちている。内容はよくわからなかったが、男優5人の奮闘と芝居のエネルギーに圧倒された。

『朝日のような夕日をつれて』は『第三舞台』の旗揚げ公演(1981年)作品で、鴻上尚史氏が22歳の時に初めて書いた戯曲である。その後、何度も上演を繰り返し、時代に合わせて改変してきたそうだ。今回の上演は2024年版である。

冒頭では、チャットGTP、イーロンマスク、フェイスブックなどの言葉が飛び交い、ファイブGに関するギャグも登場する。鴻上氏より10歳上の高齢者である私にとっては、眩暈がしそうな展開だ。

倒産の危機に瀕している玩具会社の話だと思って観ていると、なぜか『ゴドーを待ちながら』が浸透してくる。ゴドーも登場する。正確には、玩具会社の社員がゴドーに変異する。不条理劇というよりは、多重世界を詩的に謳いあげるような芝居だった。

私は鴻上尚史氏のエッセイはいくつか読んでいるが、芝居を観たことはない。『朝日のような夕日をつれて』という芝居の題名は聞いていたが、どんな内容かはまったく知らなかった。その有名作が上演されると知り、これまで縁がなかっった鴻上演劇を覗いてみたくなった。

観劇後の感想は「驚いた」である。役者5人が高いテンションの早口で休憩なしの2時間しゃべり続ける。謳い続けるといった方が適切かもしれない。ストーリーは飛躍と錯綜に満ちている。内容はよくわからなかったが、男優5人の奮闘と芝居のエネルギーに圧倒された。

『朝日のような夕日をつれて』は『第三舞台』の旗揚げ公演(1981年)作品で、鴻上尚史氏が22歳の時に初めて書いた戯曲である。その後、何度も上演を繰り返し、時代に合わせて改変してきたそうだ。今回の上演は2024年版である。

冒頭では、チャットGTP、イーロンマスク、フェイスブックなどの言葉が飛び交い、ファイブGに関するギャグも登場する。鴻上氏より10歳上の高齢者である私にとっては、眩暈がしそうな展開だ。

倒産の危機に瀕している玩具会社の話だと思って観ていると、なぜか『ゴドーを待ちながら』が浸透してくる。ゴドーも登場する。正確には、玩具会社の社員がゴドーに変異する。不条理劇というよりは、多重世界を詩的に謳いあげるような芝居だった。

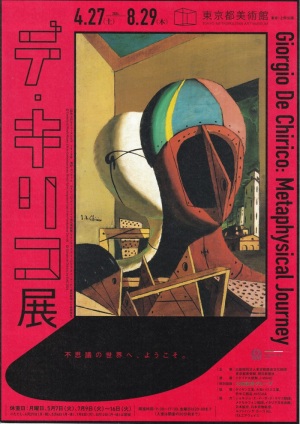

『デ・キリコ展』で感じたこと ― 2024年08月17日

東京都美術館で開催中の『デ・キリコ展』を観た。キリコは昔から気がかりな画家だった。子供時代に何かの本で見た『通りの神秘と憂愁』の強烈な印象はいまも残っている。無人の街に輪回しの少女の影が走る不気味な絵である。この絵でキリコに惹かれた人は多いと思う。今回の『デ・キリコ展』にこの絵は来ていない。

私は半世紀前の1973年、『デ・キリコによるデ・キリコ展』を神奈川県立近代美術館で観ている。キリコが亡くなったのは1978年(享年90歳)だから、あの展覧会当時、キリコは85歳で存命だった。今回の『デ・キリコ展』に行く前に往時の図録をひもとき、記憶を多少は呼び戻せた。半世紀前のキリコ展の印象は「何だかなあ」という失望に近かった。

キリコと言えば超現実的で静謐な情景を描く画家と思っていたが、超現実的な絵画は初期作品だけで、その後はフツーの古典的画風になる。そして晩年になると、初期の超現実絵画を稚拙に模倣したような作品になる。そんな変遷を観て無残な気分になった。

だが、今回の『デ・キリコ展』では、私の感じ方がかなり変わった。キリコの全体像が肯定的なイメージに転換したのだ。事前にムック本やネットの動画解説などでキリコの生涯に関する知見を収集し、画風の変遷が自然で必然的な推移に思えてきた。私が齢を重ねたせいで、高齢者への評価が甘くなってきたのかもしれない。

キリコは初期の形而上絵画の自己複製を生涯にわたって繰り返したそうだ。模倣でなく複製である。当初は「シュルレアリスム宣言」のブルトンの依頼に応えた複製だった。ブルトンと訣別してからも続けた複製は、初期の形而上絵画のみを評価するブルトンらへの批判的対抗意識のあらわれのようにも思える。

絵画は一点物であるがゆえに価値が高いと見なすのは、おかしなことかもしれない。画家が依頼に応じて自己の作品を複製するのは、おかしな価値観への抵抗とも考えられる。自身の画風の変遷と並行して初期作品を複製するのは、精神の自由度が広がった証でもある。変遷とは経験を積み重ねていく拡大である。

晩年の新形而上絵画を稚拙な自己模倣と見なすのは軽率であり、ポップでのびやかな老境の反映なのだと思う。年を取ると怖いものがなくなるのである。バイデンのようなボケかたはハタ迷惑だが……。

私は半世紀前の1973年、『デ・キリコによるデ・キリコ展』を神奈川県立近代美術館で観ている。キリコが亡くなったのは1978年(享年90歳)だから、あの展覧会当時、キリコは85歳で存命だった。今回の『デ・キリコ展』に行く前に往時の図録をひもとき、記憶を多少は呼び戻せた。半世紀前のキリコ展の印象は「何だかなあ」という失望に近かった。

キリコと言えば超現実的で静謐な情景を描く画家と思っていたが、超現実的な絵画は初期作品だけで、その後はフツーの古典的画風になる。そして晩年になると、初期の超現実絵画を稚拙に模倣したような作品になる。そんな変遷を観て無残な気分になった。

だが、今回の『デ・キリコ展』では、私の感じ方がかなり変わった。キリコの全体像が肯定的なイメージに転換したのだ。事前にムック本やネットの動画解説などでキリコの生涯に関する知見を収集し、画風の変遷が自然で必然的な推移に思えてきた。私が齢を重ねたせいで、高齢者への評価が甘くなってきたのかもしれない。

キリコは初期の形而上絵画の自己複製を生涯にわたって繰り返したそうだ。模倣でなく複製である。当初は「シュルレアリスム宣言」のブルトンの依頼に応えた複製だった。ブルトンと訣別してからも続けた複製は、初期の形而上絵画のみを評価するブルトンらへの批判的対抗意識のあらわれのようにも思える。

絵画は一点物であるがゆえに価値が高いと見なすのは、おかしなことかもしれない。画家が依頼に応じて自己の作品を複製するのは、おかしな価値観への抵抗とも考えられる。自身の画風の変遷と並行して初期作品を複製するのは、精神の自由度が広がった証でもある。変遷とは経験を積み重ねていく拡大である。

晩年の新形而上絵画を稚拙な自己模倣と見なすのは軽率であり、ポップでのびやかな老境の反映なのだと思う。年を取ると怖いものがなくなるのである。バイデンのようなボケかたはハタ迷惑だが……。

最近のコメント