『種の起源』はやはり名著だ ― 2022年04月01日

私は14年前にガラパゴス諸島に行ったことがあり、現地のダーウィン研究所も見学した。そのとき、ダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思ったが、うかうかと年月が経ち、最近になって荒俣宏による新訳を入手した。だが、書店で光文社古典新訳文庫の『種の起源』を手にしたとき、『ビーグル号航海記』の前に『種の起源』を読むべきだと感じた。この高名な書でダーウインの思想を把握したうえで航海記を読む方がよさそうに思えたのである。で、『種の起源』を読んだ。

『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)

(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。

本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。

意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。

ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。

半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。

ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。

ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。

「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。

「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」

遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。

「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」

『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。

『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)

(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。

本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。

意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。

ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。

半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。

ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。

ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。

「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。

「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」

遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。

「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」

『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。

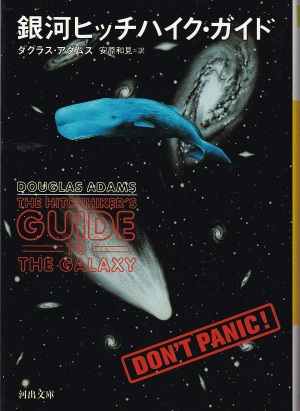

『銀河ヒッチハイク・ガイド』はバカバカしくも壮大なコメディSF ― 2022年04月05日

タイトルのみを知っていて内容はまったく知らない、未読の気がかりな小説は山ほどある。そんな小説のひとつを、ついに読んだ。

『銀河ヒッチハイク・ガイド』(ダグラス・アダムス/安原和見訳/河出文庫)

きっかけは先日読んだ小説『異常』(エルヴェル・テリエ)である。このエンタメ小説はかなり衒学的で、『ゴンチャロフ』『プラトン』『ゴドーを待ちながら』『風とともに去りぬ』『スタートレック』などなどに脈略なく言及し、主要登場人物の一人は『銀河ヒッチハイク・ガイド』を愛読している。このくだりで、未読だった『銀河ヒッチハイク・ガイド』が心に引っ掛かり、読むことにした。

読み始めれば一気に読んでしまうコメディSFである。冒頭50ページぐらいで、いきなり地球が滅亡する。その理由が実にバカバカしい。

主人公は生き残った平凡な一人の地球人で、友人(地球人のふりをしていた宇宙人で、『銀河ヒッチハイク・ガイド』という本の調査員)とのヘンテコな遍歴が始まる。宇宙規模の深遠そうにも見えるギャグが面白い。私はこういうバカバカしくて壮大なSFは好きである。だが、年のせいか、このテの小説は少々食傷気味でもある。

原書がイギリスで出版されたのは1979年、その後シリーズ化されて何冊か出たが、作者は2001年に49歳で急死したそうだ。2005年に出た河出文庫版の本書は新訳で、それ以前に新潮文庫でも翻訳が出ていたそうだ。もっと早い(若い)時期に読んでいれば、もっと楽しめたと思う。

『銀河ヒッチハイク・ガイド』(ダグラス・アダムス/安原和見訳/河出文庫)

きっかけは先日読んだ小説『異常』(エルヴェル・テリエ)である。このエンタメ小説はかなり衒学的で、『ゴンチャロフ』『プラトン』『ゴドーを待ちながら』『風とともに去りぬ』『スタートレック』などなどに脈略なく言及し、主要登場人物の一人は『銀河ヒッチハイク・ガイド』を愛読している。このくだりで、未読だった『銀河ヒッチハイク・ガイド』が心に引っ掛かり、読むことにした。

読み始めれば一気に読んでしまうコメディSFである。冒頭50ページぐらいで、いきなり地球が滅亡する。その理由が実にバカバカしい。

主人公は生き残った平凡な一人の地球人で、友人(地球人のふりをしていた宇宙人で、『銀河ヒッチハイク・ガイド』という本の調査員)とのヘンテコな遍歴が始まる。宇宙規模の深遠そうにも見えるギャグが面白い。私はこういうバカバカしくて壮大なSFは好きである。だが、年のせいか、このテの小説は少々食傷気味でもある。

原書がイギリスで出版されたのは1979年、その後シリーズ化されて何冊か出たが、作者は2001年に49歳で急死したそうだ。2005年に出た河出文庫版の本書は新訳で、それ以前に新潮文庫でも翻訳が出ていたそうだ。もっと早い(若い)時期に読んでいれば、もっと楽しめたと思う。

ウクライナの歴史が少しわかった ― 2022年04月07日

本屋に平積みになっていた次の新書を読んだ。

『物語ウクライナの歴史:ヨーロッパ最後の大国』(黒川祐次/中公新書)

20年前の2002年8月に出た新書で、著者は元ウクライナ大使である。今回の戦争で新たな腰巻で増刷したようだ。私が入手したのは2022年3月25日11版だった。

私はウクライナの歴史をほとんど知らない。思い浮かべることができるウクライナに関する歴史事象は、スターリンが引き起こした大飢餓だ。5年前に読んだ『ブラッドランド』で、1930年代にウクライナの農民が330万人も餓死したと知って慄然とした。と言っても、ソ連の一地方の出来事と思い、ウクライナを「国」とは捉えてはいなかった。

ヘロドトスが語るスキタイからソ連崩壊後までのウクライナ周辺の歴史を概説した本書を読んで、ウクライナという「国」の成り立ちがかなりくっきりしてきた。10世紀のキエフ・ルーシー公国成立から21世紀までの1000年の歴史は、いろいろな民族(部族)が行き交い混じり合い、かなり複雑である。それでも、現在のウクライナとロシアの関係の由縁が見えてくる。

本書は「第2章 キエフ・ルーシー ―― ヨーロッパの大国」の次が「第3章 リトアニア・ポーランドの時代」である。これを見て変だと感じた。この地域はモンゴルによるキプチャク・ハン国の時代があったはずだと思ったのだ。

本文を読むと、モンゴル支配の時代は第2章に含まれていた。キエフ・ルーシー大公国やモスクワ公国などの諸公国はモンゴルの支配下で税を納めて平和に存続していたから、この章立てで問題ないのだ。なるほどと理解した。

歴史は地図の色分けの変遷だけでは理解できない。キプチャク・ハンに色分けされた地域にキエフ・ルーシー大公国が重なっているように、表層の歴史地図では見えない国や地域がある。ウクライナはまさにそんな「国」である。ロシアやポーランドあるいはオーストリアの色で塗られた地図の下層にウクライナは連綿と存在していたのだ。

と言うものの、事態はもっと輻輳している。民族意識は時間と場所で濃淡があり、混ざったり同化したりもする。そもそも国民国家という概念が成立する以前の歴史では、その地で暮らす人々と支配者、さらにその上の支配者との関係は流動的であり、それぞれの時代に生きた人々の意識を推測するのは難しい。

本書で面白く感じたのは、ロシア側の歴史の見方とウクライナ側の歴史の見方の食い違いや、支配者が過去の事績や文書を改竄するさまを紹介している点である。どこにでもある普遍的な事象だろうが、歴史の難しさと面白さを感じる。

1991年12月、ウクライナは独立を宣言し、ソ連は解体する。このウクライナの独立宣言は20世紀になってから何と6回目の独立宣言だった。過去5回の独立は長続きしなかったが、今回は実質的な独立になった。著者は、この平和裏の独立を「棚ぼた」的な「目出度さも中くらい」の独立だったとしている。旧体制の中枢にいた者が独立派にやすやすと転向し、看板が替わっただけに近いからである。

本書刊行から20年、いまウクライナは流血の戦火のなかにある。これが新たな「独立」につながるのだろうか。

それにしても、人間の集団とは、歴史という物語を必要とする業をかかえた、やっかいなものだと思えてくる。

『物語ウクライナの歴史:ヨーロッパ最後の大国』(黒川祐次/中公新書)

20年前の2002年8月に出た新書で、著者は元ウクライナ大使である。今回の戦争で新たな腰巻で増刷したようだ。私が入手したのは2022年3月25日11版だった。

私はウクライナの歴史をほとんど知らない。思い浮かべることができるウクライナに関する歴史事象は、スターリンが引き起こした大飢餓だ。5年前に読んだ『ブラッドランド』で、1930年代にウクライナの農民が330万人も餓死したと知って慄然とした。と言っても、ソ連の一地方の出来事と思い、ウクライナを「国」とは捉えてはいなかった。

ヘロドトスが語るスキタイからソ連崩壊後までのウクライナ周辺の歴史を概説した本書を読んで、ウクライナという「国」の成り立ちがかなりくっきりしてきた。10世紀のキエフ・ルーシー公国成立から21世紀までの1000年の歴史は、いろいろな民族(部族)が行き交い混じり合い、かなり複雑である。それでも、現在のウクライナとロシアの関係の由縁が見えてくる。

本書は「第2章 キエフ・ルーシー ―― ヨーロッパの大国」の次が「第3章 リトアニア・ポーランドの時代」である。これを見て変だと感じた。この地域はモンゴルによるキプチャク・ハン国の時代があったはずだと思ったのだ。

本文を読むと、モンゴル支配の時代は第2章に含まれていた。キエフ・ルーシー大公国やモスクワ公国などの諸公国はモンゴルの支配下で税を納めて平和に存続していたから、この章立てで問題ないのだ。なるほどと理解した。

歴史は地図の色分けの変遷だけでは理解できない。キプチャク・ハンに色分けされた地域にキエフ・ルーシー大公国が重なっているように、表層の歴史地図では見えない国や地域がある。ウクライナはまさにそんな「国」である。ロシアやポーランドあるいはオーストリアの色で塗られた地図の下層にウクライナは連綿と存在していたのだ。

と言うものの、事態はもっと輻輳している。民族意識は時間と場所で濃淡があり、混ざったり同化したりもする。そもそも国民国家という概念が成立する以前の歴史では、その地で暮らす人々と支配者、さらにその上の支配者との関係は流動的であり、それぞれの時代に生きた人々の意識を推測するのは難しい。

本書で面白く感じたのは、ロシア側の歴史の見方とウクライナ側の歴史の見方の食い違いや、支配者が過去の事績や文書を改竄するさまを紹介している点である。どこにでもある普遍的な事象だろうが、歴史の難しさと面白さを感じる。

1991年12月、ウクライナは独立を宣言し、ソ連は解体する。このウクライナの独立宣言は20世紀になってから何と6回目の独立宣言だった。過去5回の独立は長続きしなかったが、今回は実質的な独立になった。著者は、この平和裏の独立を「棚ぼた」的な「目出度さも中くらい」の独立だったとしている。旧体制の中枢にいた者が独立派にやすやすと転向し、看板が替わっただけに近いからである。

本書刊行から20年、いまウクライナは流血の戦火のなかにある。これが新たな「独立」につながるのだろうか。

それにしても、人間の集団とは、歴史という物語を必要とする業をかかえた、やっかいなものだと思えてくる。

ショーン・ホームズ演出『セールスマンの死』は脳内風景のような舞台 ― 2022年04月09日

PARCO劇場で『セールスマンの死』(演出:ショーン・ホームズ、出演:段田安則、鈴木保奈美、他)を観た。アーサー・ミラーが1949年に発表した有名作である。私は4年前に風間杜夫主演の『セールスマンの死』を観ていて、この名作の舞台を観るのは2回目である。

英国人演出家による今回の舞台は、4年前の舞台とはかなり違う印象を受けた。舞台装置の仕掛けが斬新で、主人公の脳内世界の物語という雰囲気になっている。

舞台中央には古びた大きな冷蔵庫が鎮座し、中空には電信柱が2本斜めにぶら下がっている。別役実世界を連想させるし、ダモクレスの剣のようでもある。冷蔵庫と電信柱は全編を通じてそのままで、冷蔵庫の前かつ電信柱の下で芝居が進行する。

この戯曲は主人公(老セールスマン)の実時間の物語と回想シーンがないまぜになっているが、それを巧く舞台で表現していると思った。

4年前にこの芝居を観たのはトランプ大統領の頃で、主人公の夢破れた老サラーリーマンがラストベルト地帯のトランプ支持白人労働者に重なって見えた。今回この芝居を観て、あらためて、これは家族劇だと気づいた。幻想を相続する親子の悲劇であり、喜劇でもある。そこには、確かに普遍性がある。それ故にこの戯曲は名作たりえているのだと思う。

今回の舞台は、ラストの「死」の場面をシンボリックな演出にし、死後の葬儀場面をカットしている。妻の最後の述懐もない。確かにこの方が効果的でシンボリックだ。

英国人演出家による今回の舞台は、4年前の舞台とはかなり違う印象を受けた。舞台装置の仕掛けが斬新で、主人公の脳内世界の物語という雰囲気になっている。

舞台中央には古びた大きな冷蔵庫が鎮座し、中空には電信柱が2本斜めにぶら下がっている。別役実世界を連想させるし、ダモクレスの剣のようでもある。冷蔵庫と電信柱は全編を通じてそのままで、冷蔵庫の前かつ電信柱の下で芝居が進行する。

この戯曲は主人公(老セールスマン)の実時間の物語と回想シーンがないまぜになっているが、それを巧く舞台で表現していると思った。

4年前にこの芝居を観たのはトランプ大統領の頃で、主人公の夢破れた老サラーリーマンがラストベルト地帯のトランプ支持白人労働者に重なって見えた。今回この芝居を観て、あらためて、これは家族劇だと気づいた。幻想を相続する親子の悲劇であり、喜劇でもある。そこには、確かに普遍性がある。それ故にこの戯曲は名作たりえているのだと思う。

今回の舞台は、ラストの「死」の場面をシンボリックな演出にし、死後の葬儀場面をカットしている。妻の最後の述懐もない。確かにこの方が効果的でシンボリックだ。

ソグド人に関する一般向け概説書がほしい ― 2022年04月11日

奈良県立大学ユーラシア研究センター発行の『EURO-NARASIA Q』という雑誌の最新号(2022年3月発行)を入手した。学内や県内に無料配布している雑誌で、送料を負担すれば郵送で入手できる。

特集のタイトル「ちょっと、ソグドまで。」が秀逸だ。かつてシルクロード交易を支配し、歴史の中にに消えていったソグド人が身近に感じられる。

私が「ソグド人」を知ったのは5年ぐらい前だ。安禄山がイラン系のソグド人と知ってソグド人に関心がわき、関連図書を何冊か読み、ソグド人の故地 ソグディアを巡るツアーにも参加した。

現在の高校世界史の教科書はソグド人に触れているし、日経新聞に連載中の小説『ふりさけ見れば』(安部龍太郎)にもソグド人が登場する。だが、ソグド人に関する一般向けの本は少ない。

私は、森安孝夫氏の 『シルクロードと唐帝国』と 『シルクロード世界史』でソグド人に関する知見を得た。専門書 『ソグド商人の歴史』(ドゥ・ラ・ヴェシエール/影山悦子訳)にも目を通した。また、日本で唯一人ソグド語を読める研究者・吉田豊氏のカルチャーセンターでの講義「ソグドのことばと文化」を受講したこともある。

『EURO-NARASIA Q』の表紙を見ると、この三人の研究者(森安孝夫、吉田豊、影山悦子)が並んでいる。そろい踏みに、少しうれしくなった。三氏の文章はそれぞれに面白く、興味深く読んだ。当然ながら、やや専門的で断片的である。

以前から思っているのだが、ソグド人をトータルにコンパクトに解説する一般向けの書籍(新書など)がないのが不思議である。この三人にうちのだれかが書いてくれないだろうか。

特集のタイトル「ちょっと、ソグドまで。」が秀逸だ。かつてシルクロード交易を支配し、歴史の中にに消えていったソグド人が身近に感じられる。

私が「ソグド人」を知ったのは5年ぐらい前だ。安禄山がイラン系のソグド人と知ってソグド人に関心がわき、関連図書を何冊か読み、ソグド人の故地 ソグディアを巡るツアーにも参加した。

現在の高校世界史の教科書はソグド人に触れているし、日経新聞に連載中の小説『ふりさけ見れば』(安部龍太郎)にもソグド人が登場する。だが、ソグド人に関する一般向けの本は少ない。

私は、森安孝夫氏の 『シルクロードと唐帝国』と 『シルクロード世界史』でソグド人に関する知見を得た。専門書 『ソグド商人の歴史』(ドゥ・ラ・ヴェシエール/影山悦子訳)にも目を通した。また、日本で唯一人ソグド語を読める研究者・吉田豊氏のカルチャーセンターでの講義「ソグドのことばと文化」を受講したこともある。

『EURO-NARASIA Q』の表紙を見ると、この三人の研究者(森安孝夫、吉田豊、影山悦子)が並んでいる。そろい踏みに、少しうれしくなった。三氏の文章はそれぞれに面白く、興味深く読んだ。当然ながら、やや専門的で断片的である。

以前から思っているのだが、ソグド人をトータルにコンパクトに解説する一般向けの書籍(新書など)がないのが不思議である。この三人にうちのだれかが書いてくれないだろうか。

5年の長旅に同行した気分になる『ビーグル号航海記』 ― 2022年04月14日

ついに『ビーグル号航海記』を読んだ。

『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)

この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。

きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。

ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。

本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。

というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。

本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。

で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。

固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。

「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」

「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」

〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。

この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。

〔蛇足〕

『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。

『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)

この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。

きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。

ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。

本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。

というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。

本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。

で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。

固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。

「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」

「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」

〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。

この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。

〔蛇足〕

『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。

東洋文庫で「シルクロードの旅展」を観た ― 2022年04月21日

東洋文庫ミュージアムで開催中の「シルクロードの旅展」に行った。研究所・専門図書館として名高い東洋文庫に初めて足を踏み入れた。ミュージアムの展示室への入口には巨大な書庫がある。三方の壁の天井までに並んだ本に圧倒された。ロンドンタイムス通信員のモリソンが収集した東洋に関する書籍(主に欧文)約2万4千冊を、1917年に三菱第三代当主が一括購入した「モリソン書庫」だそうだ。壮観である。

「シルクロードの旅展」の展示品は主に本である。該当ページを開いた状態で展示しているが、漢文や欧文のものが多く、私には読めない。だが、解説パネルが充実していて、十分に楽しめた。この展示は次の六つの章で構成されている。

第一章 シルクロードとは?

第二章 シルクロードは宗教の道?

第三章 騎馬遊牧民の出現 ― スキタイ・匈奴と漢王朝(3世紀まで)

第四章 鮮卑・突厥・東ウイグル(4~9世紀)

第五章 国際人ソクド

第六章 オアシス諸都市と隋・唐・宋・元

まさにシルクロードに関する教科書のような展示である。本という現物を眺めつつ解説パネルを読み進めると、勉強している気分になる。シルクロードに関心のある私には、知識の整理に役立つ意義深い展示だった。

「シルクロードの旅展」の展示品は主に本である。該当ページを開いた状態で展示しているが、漢文や欧文のものが多く、私には読めない。だが、解説パネルが充実していて、十分に楽しめた。この展示は次の六つの章で構成されている。

第一章 シルクロードとは?

第二章 シルクロードは宗教の道?

第三章 騎馬遊牧民の出現 ― スキタイ・匈奴と漢王朝(3世紀まで)

第四章 鮮卑・突厥・東ウイグル(4~9世紀)

第五章 国際人ソクド

第六章 オアシス諸都市と隋・唐・宋・元

まさにシルクロードに関する教科書のような展示である。本という現物を眺めつつ解説パネルを読み進めると、勉強している気分になる。シルクロードに関心のある私には、知識の整理に役立つ意義深い展示だった。

落語をダンスと歌で演じる『あたま山』 ― 2022年04月23日

三鷹市芸術文化センター「星のホール」でCHAiroiPLIN(チャイロイプリン)の公演『おどる落語 あたま山』(振付・構成・演出:スズキ拓朗)を観た。あの珍妙でトポロジーSF的な落語がどんな舞台になるだろうと興味がわき、チケットを手配した。

スズキ拓朗という振付家・演出家・ダンサーは、数カ月前に観た『不思議の国のアリス』で初めて知ったが、あの舞台の振付・演出が面白かったのも、今回の観劇の動機のひとつだ。

あたま山は短い落語である。サクランボの種を食べて頭に桜が生えた男が、頭上の花見客に怒って桜を抜き、その跡の頭上の穴に雨水が溜まってできた池に身投げするというナンセンスな話だ。私は本で読んだだけで実際の落語を聞いた記憶はない。

CHAiroiPLIN(チャイロイプリン)はスズキ拓朗が主宰するダンスカンパニーで、今回の『あたま山』はキレのあるダンスと歌がメインのややメルヘン調の舞台だった。十数人の登場人物たちのダンスを楽しみ、その身体能力に感服した。「トイレの神様」や「傘がない」などの歌謡もダンスとともに披露される。

ダンスがメインと言っても、あの短い落語を70分の舞台に乗せるのだからいろいろ話をふくらませている。主人公がケチということに着目し、何でもかんでも集めてくるゴミ屋敷の主に設定しているのが面白い。この公演は、開演前と終演後の舞台撮影がOKで、その舞台は主が収集したガラクタで埋められている。開演前には平面にバラ撒かれていたガラクタが終演時には見事な三角形に山積みされているのには驚いた。楽しい舞台である。

スズキ拓朗という振付家・演出家・ダンサーは、数カ月前に観た『不思議の国のアリス』で初めて知ったが、あの舞台の振付・演出が面白かったのも、今回の観劇の動機のひとつだ。

あたま山は短い落語である。サクランボの種を食べて頭に桜が生えた男が、頭上の花見客に怒って桜を抜き、その跡の頭上の穴に雨水が溜まってできた池に身投げするというナンセンスな話だ。私は本で読んだだけで実際の落語を聞いた記憶はない。

CHAiroiPLIN(チャイロイプリン)はスズキ拓朗が主宰するダンスカンパニーで、今回の『あたま山』はキレのあるダンスと歌がメインのややメルヘン調の舞台だった。十数人の登場人物たちのダンスを楽しみ、その身体能力に感服した。「トイレの神様」や「傘がない」などの歌謡もダンスとともに披露される。

ダンスがメインと言っても、あの短い落語を70分の舞台に乗せるのだからいろいろ話をふくらませている。主人公がケチということに着目し、何でもかんでも集めてくるゴミ屋敷の主に設定しているのが面白い。この公演は、開演前と終演後の舞台撮影がOKで、その舞台は主が収集したガラクタで埋められている。開演前には平面にバラ撒かれていたガラクタが終演時には見事な三角形に山積みされているのには驚いた。楽しい舞台である。

最近のコメント