政治エンタメ『トップリーグ』はジャーナリズム応援小説 ― 2021年10月01日

政治記者や首相官邸の動向を描いた政治エンタメ小説を読んだ。

『トップリーグ』(相場英雄/ハルキ文庫/角川春樹事務所)

『トップリーグ2 アフターアワーズ』(相場英雄/ハルキ文庫/角川春樹事務所)

この小説を読んだきっかけは先日観た芝居 『ファクトチェク』である。芝居のパンフレットに載っていた本書の著者・相場英雄氏の文章でこの小説を知った。相場英雄氏は時事通信社の経済記者から小説家になった人で、経済記者から見ても政治記者の仕事ぶりがわかりづらく、政治記者の内実を暴く小説を描きたくなったそうだ。

この小説、1冊目だけ読めばいいと思っていたが、1冊目の終わり方が曖昧で、続編の2冊目も読まされてしまった。現実の人物・事件・新聞・雑誌をふんだんにモデルとして借用していて、登場人物が安倍・菅など実在の政治家に重なり、週刊誌の記事を読んでいるように引き込まれてしまう。と言っても、もちろんフィクションである。

フィクションではあるが、この政治エンタメ小説は現実世界の問題を剔出・告発している。それは政治記者と政治家たちとの関係である。取材を深めるには接近しなければならず、接近しすぎると癒着になりやすい。いつの時代にもある課題である。

ネット時代になり新聞の部数が減少していくなかにあって、ジャーナリズムの意義の再確認が問われている。ジャーナリズムの衰退は政治の衰退、社会の衰退につながると私は懸念している。この小説はジャーナリズムをはげましている。

この世の事象の「真実」とは何かと考えだすと迷路に入り込むが、事象を一面的にとらえるのは危険である。複雑な世界の現状を俯瞰し、人類の歴史を参照し、事象を多面的にとらえる複眼でアプローチするしかない。そのためには、自由で多様な言論が不可欠である。

この政治エンタメ小説を読み終えて、そんな大仰なことを感じた。

『トップリーグ』(相場英雄/ハルキ文庫/角川春樹事務所)

『トップリーグ2 アフターアワーズ』(相場英雄/ハルキ文庫/角川春樹事務所)

この小説を読んだきっかけは先日観た芝居 『ファクトチェク』である。芝居のパンフレットに載っていた本書の著者・相場英雄氏の文章でこの小説を知った。相場英雄氏は時事通信社の経済記者から小説家になった人で、経済記者から見ても政治記者の仕事ぶりがわかりづらく、政治記者の内実を暴く小説を描きたくなったそうだ。

この小説、1冊目だけ読めばいいと思っていたが、1冊目の終わり方が曖昧で、続編の2冊目も読まされてしまった。現実の人物・事件・新聞・雑誌をふんだんにモデルとして借用していて、登場人物が安倍・菅など実在の政治家に重なり、週刊誌の記事を読んでいるように引き込まれてしまう。と言っても、もちろんフィクションである。

フィクションではあるが、この政治エンタメ小説は現実世界の問題を剔出・告発している。それは政治記者と政治家たちとの関係である。取材を深めるには接近しなければならず、接近しすぎると癒着になりやすい。いつの時代にもある課題である。

ネット時代になり新聞の部数が減少していくなかにあって、ジャーナリズムの意義の再確認が問われている。ジャーナリズムの衰退は政治の衰退、社会の衰退につながると私は懸念している。この小説はジャーナリズムをはげましている。

この世の事象の「真実」とは何かと考えだすと迷路に入り込むが、事象を一面的にとらえるのは危険である。複雑な世界の現状を俯瞰し、人類の歴史を参照し、事象を多面的にとらえる複眼でアプローチするしかない。そのためには、自由で多様な言論が不可欠である。

この政治エンタメ小説を読み終えて、そんな大仰なことを感じた。

『ローマ五賢帝』(南川高志)は目から鱗の名著 ― 2021年10月03日

かなり以前に購入し、そのうち読もうと思っていた次の本を読んだ。

『ローマ五賢帝:「輝ける世紀」の虚像と実像』(南川高志/講談社学術文庫)

有益で面白い名著である。ローマ史を知るための基本図書に思える。私は10年ほど前からローマ史に関心があったが、もっと早く読んでおくべきだった。

この著者の 『新・ローマ帝国衰亡史』は何年か前に読み、感銘を受けた。『ローマ五賢帝』は1998年に出た講談社現代新書を2014年に文庫化したものである。五賢帝時代を描いた本はたくさんあり、基本的な事柄はわかっている気になっていた。それが皮相的だったと本書で認識した。

本書の存在を知ったのは数年前に 『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹)を読んだときだった。歴史学者の小田中氏は歴史小説と歴史書の違いの解説で、前者の例として『ローマ人の物語』(塩野七生)、後者の例として『ローマ五賢帝』をあげ、比較検討していた。塩野氏の愛読者でもある私には興味深い内容で、後者をさっそく入手したのだが、読むのが先のばしになっていた。

本書は著者の学位論文をベースにした啓蒙書で、研究者の検討過程が垣間見える。それは、史書や伝記だけでなく碑文などを活用したプロソポグラフィー的研究である。著者はその研究法を次のように解説している。

《プロソポグラフィーを用いた研究法とは、生没年や出身地、家族関係や親族関係、職業や経歴、学歴、宗教などの個人情報を集め、伝記的資料の集成に基づいて、その時代の政治や社会のあり方を考察しようとするものである。》

この方法による分析をふまえ、著者は次のように述べている。

《結局、五賢帝時代の政治的安定の鍵として近代の研究者たちが称揚してきた「養子皇帝制」は、一度も実現したことはなかったのである。》

私には、目から鱗の驚くべき結論だ。説得力はある。

『ローマ五賢帝:「輝ける世紀」の虚像と実像』(南川高志/講談社学術文庫)

有益で面白い名著である。ローマ史を知るための基本図書に思える。私は10年ほど前からローマ史に関心があったが、もっと早く読んでおくべきだった。

この著者の 『新・ローマ帝国衰亡史』は何年か前に読み、感銘を受けた。『ローマ五賢帝』は1998年に出た講談社現代新書を2014年に文庫化したものである。五賢帝時代を描いた本はたくさんあり、基本的な事柄はわかっている気になっていた。それが皮相的だったと本書で認識した。

本書の存在を知ったのは数年前に 『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹)を読んだときだった。歴史学者の小田中氏は歴史小説と歴史書の違いの解説で、前者の例として『ローマ人の物語』(塩野七生)、後者の例として『ローマ五賢帝』をあげ、比較検討していた。塩野氏の愛読者でもある私には興味深い内容で、後者をさっそく入手したのだが、読むのが先のばしになっていた。

本書は著者の学位論文をベースにした啓蒙書で、研究者の検討過程が垣間見える。それは、史書や伝記だけでなく碑文などを活用したプロソポグラフィー的研究である。著者はその研究法を次のように解説している。

《プロソポグラフィーを用いた研究法とは、生没年や出身地、家族関係や親族関係、職業や経歴、学歴、宗教などの個人情報を集め、伝記的資料の集成に基づいて、その時代の政治や社会のあり方を考察しようとするものである。》

この方法による分析をふまえ、著者は次のように述べている。

《結局、五賢帝時代の政治的安定の鍵として近代の研究者たちが称揚してきた「養子皇帝制」は、一度も実現したことはなかったのである。》

私には、目から鱗の驚くべき結論だ。説得力はある。

賢帝の本に続いて愚帝列伝を読んだ ― 2021年10月05日

ローマの賢帝たちの本を読んだ勢いで、愚帝たちの本も読んだ。

『ローマ帝国愚帝列伝』(新保良明/講談社選書メチエ)

20年前ほど前に出た本である。本書が取り上げる愚帝は、カリグラ、ネロ、ドミティアヌス、コンモドゥス、カラカラ、エラガバルスの6人で、いずれも悪名高き皇帝たちだ。表紙には「残虐・淫蕩・放埓の果てに破滅した「愚帝」たち」という惹句が踊り、おどろおどろしい悪行紹介の本のように見える。

確かに愚帝たちのあきれるほどの悪行の数々をイヤになるほど紹介している。だが、それだけではなく、アウグストゥス帝の紀元前後の時代から「3世紀の危機」までのローマ史の流れを要領よく概説していて、ローマ帝国の仕組みを明解に解説している。勉強になる史書である。

本書が紹介する愚帝のなかで最もヘンな皇帝は、アントナン・アルトーが「戴冠せるアナーキスト」と「評価」したエラガバルスであり、次がカミュに戯曲のインスピレーションを提供したカリグラだろう。この二人に比べれば他の4人は比較的まともだ。

最近、ネロが「実は名君だった」と再評価されているという記事を読んだことがある(朝日新聞 2021.7.25朝刊)。本書はネロ再評価に明には触れていないが、ドミティアヌスについては有能な皇帝と再評価されていると述べている。そして、悪帝・愚帝という評価はあくまで当時の上層民(元老院議員ら)にとって悪帝・愚帝だったということであり、民衆や兵士たちの評価は別だとしている。史書などの記録を残したのは上層民であり、著者は次のように述べている。

《民衆や兵士といった名もなき民草は、議員と同じく時代の生き証人であっても、後世にまで事実を伝える語り部にはなりえず、その評価はやがて風化してしまう。これに対して、議員を主とする著作家のフィルターを通して描き出された悪しき皇帝像こそが命脈を保ち、定説化、常識化していく。》

また、本書は愚帝が統治した時期でもローマ帝国が安泰だった理由にも踏み込んでいる。著者によれば、ローマの「官僚制なき政府」は「小さな政府」であり、実質的には末端の吏員や特務兵が帝国官僚を下から支えることで行政が機能していたそうだ。だから、帝国のてっぺんが愚帝でも何とかなったのである。

もちろん、それは永続するシステムではない。

『ローマ帝国愚帝列伝』(新保良明/講談社選書メチエ)

20年前ほど前に出た本である。本書が取り上げる愚帝は、カリグラ、ネロ、ドミティアヌス、コンモドゥス、カラカラ、エラガバルスの6人で、いずれも悪名高き皇帝たちだ。表紙には「残虐・淫蕩・放埓の果てに破滅した「愚帝」たち」という惹句が踊り、おどろおどろしい悪行紹介の本のように見える。

確かに愚帝たちのあきれるほどの悪行の数々をイヤになるほど紹介している。だが、それだけではなく、アウグストゥス帝の紀元前後の時代から「3世紀の危機」までのローマ史の流れを要領よく概説していて、ローマ帝国の仕組みを明解に解説している。勉強になる史書である。

本書が紹介する愚帝のなかで最もヘンな皇帝は、アントナン・アルトーが「戴冠せるアナーキスト」と「評価」したエラガバルスであり、次がカミュに戯曲のインスピレーションを提供したカリグラだろう。この二人に比べれば他の4人は比較的まともだ。

最近、ネロが「実は名君だった」と再評価されているという記事を読んだことがある(朝日新聞 2021.7.25朝刊)。本書はネロ再評価に明には触れていないが、ドミティアヌスについては有能な皇帝と再評価されていると述べている。そして、悪帝・愚帝という評価はあくまで当時の上層民(元老院議員ら)にとって悪帝・愚帝だったということであり、民衆や兵士たちの評価は別だとしている。史書などの記録を残したのは上層民であり、著者は次のように述べている。

《民衆や兵士といった名もなき民草は、議員と同じく時代の生き証人であっても、後世にまで事実を伝える語り部にはなりえず、その評価はやがて風化してしまう。これに対して、議員を主とする著作家のフィルターを通して描き出された悪しき皇帝像こそが命脈を保ち、定説化、常識化していく。》

また、本書は愚帝が統治した時期でもローマ帝国が安泰だった理由にも踏み込んでいる。著者によれば、ローマの「官僚制なき政府」は「小さな政府」であり、実質的には末端の吏員や特務兵が帝国官僚を下から支えることで行政が機能していたそうだ。だから、帝国のてっぺんが愚帝でも何とかなったのである。

もちろん、それは永続するシステムではない。

モンゴル帝国史の杉山正明氏は、本当は世界史をやりたい ― 2021年10月07日

歴史学者・杉山正明氏の次の本を読んだ。

『ユーラシアの東西』(杉山正明/日本経済新聞出版社)

本書は2010年12月の刊行、10年以上前の本だが、アフガニスタンに関する記述などは現在の情勢にもあてはまり、歴史家の慧眼を感じる。

杉山氏の著書は『遊牧民から見た世界史』をはじめとして、西欧中心史観見直しへの気迫に満ちていて刺激的である。

本書は講演、エッセイ、対談などの集成で、サブタイトルは「中東・アフガニスタン・中国・ロシア・そして日本」と長い。現代の世界を地政学的に眺めた考察もある。約10年前の本書刊行時のアフガニスタンは、米軍によるタリバン駆逐後だが、依然として情勢は混沌としていた。著者は、文明の十字路とも言われるこの地の長い歴史をふまえて次のように述べている。

《(…)そこでは「中世」がまだ生きている。(…)きわめて難治の土地柄が、時代をこえて脈々たる伝統となって息づいているわけである。》

《実は歴史上、きわだって〝大帝国〟か巨大勢力圏を形成したアレクサンドロス、モンゴル、イギリス、ロシア・ソ連、アメリカは、事情と様相はさまざまに異なるけれど、いずれもおもしろいことにアフガニスタンで苦しんだことになる。》

著者は本書の随所で「世界史への遠望」を語っている。著者の専門はモンゴル帝国史だが、本当は世界史をやりたいそうだ。それには3回ぐらい転生しなければならないとも述べている。そのうえで、日本発の「世界史学」を提唱している。世界各国に受け容れやすい世界史像の研究には日本が適しているという考えである。魅力的な提言だと思う。

『ユーラシアの東西』(杉山正明/日本経済新聞出版社)

本書は2010年12月の刊行、10年以上前の本だが、アフガニスタンに関する記述などは現在の情勢にもあてはまり、歴史家の慧眼を感じる。

杉山氏の著書は『遊牧民から見た世界史』をはじめとして、西欧中心史観見直しへの気迫に満ちていて刺激的である。

本書は講演、エッセイ、対談などの集成で、サブタイトルは「中東・アフガニスタン・中国・ロシア・そして日本」と長い。現代の世界を地政学的に眺めた考察もある。約10年前の本書刊行時のアフガニスタンは、米軍によるタリバン駆逐後だが、依然として情勢は混沌としていた。著者は、文明の十字路とも言われるこの地の長い歴史をふまえて次のように述べている。

《(…)そこでは「中世」がまだ生きている。(…)きわめて難治の土地柄が、時代をこえて脈々たる伝統となって息づいているわけである。》

《実は歴史上、きわだって〝大帝国〟か巨大勢力圏を形成したアレクサンドロス、モンゴル、イギリス、ロシア・ソ連、アメリカは、事情と様相はさまざまに異なるけれど、いずれもおもしろいことにアフガニスタンで苦しんだことになる。》

著者は本書の随所で「世界史への遠望」を語っている。著者の専門はモンゴル帝国史だが、本当は世界史をやりたいそうだ。それには3回ぐらい転生しなければならないとも述べている。そのうえで、日本発の「世界史学」を提唱している。世界各国に受け容れやすい世界史像の研究には日本が適しているという考えである。魅力的な提言だと思う。

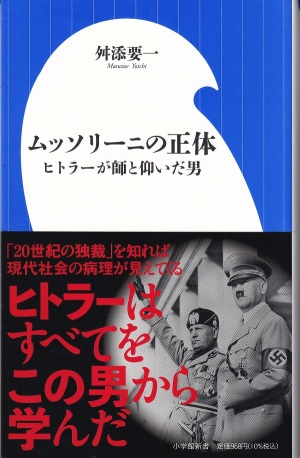

ヒトラーとの比較を紹介する『ムッソリーニの正体』 ― 2021年10月09日

舛添要一氏が『ヒトラーの正体』に続いて『ムッソリーニの正体』を書いた。

『ムッソリーニの正体:ヒトラーが師と仰いだ男』(舛添要一/小学館新書)

この新書は『ヒトラーの正体』と同様に手軽に読める啓蒙的な解説書で、随所でヒトラーとムッソリーニを比較している。国際政治学者から政治家に転じた舛添氏は都知事辞任後の現在は「かつての歴史研究者の立場」に戻り、歴史をわかりやすく語るストーリー・テラーになったそうだ。

ムッソリーニに関する一般書はさほど多くない。私が読んだのはヴェルビッタの『ムッソリーニ』、戦前に出た『ムッソリニ傳』、山川の世界史リブレットの3冊だけだ。いまひとつイメージを捉えにくい人物なので、本書を興味深く読んだ。

舛添氏が描出したムッソリーニは融通無碍で変異順応主義(トランスフォクールミズモ)の政治家である。変異順応主義は第二次大戦後のイタリア政治にも継続されていて、日本の自民党の派閥政治も似たようなものらしい。

つまり、ムッソリーニは硬直狂信のヒトラーに比べれば柔軟で普通の政治家に近く、それがわかりにくさの一因のようだ。といっても一世を風靡した独裁者である。子細に眺めれば興味深い人物に思える。

ムソリーニは当初、ヒトラーのユダヤ人迫害を嫌悪し非難していた。しかし、ナチス・ドイツに接近するとイタリアでもユダヤ人迫害を始める。変異順応主義である。舛添氏は次のように述べている。

《もし、ムッソリーニが反ユダヤ法を制定せず、ユダヤ人差別を行わなかったならば、ヒトラーと同列に扱われることはなかったのではないかと思われます。》

本書に筒井康隆氏の『ダンヌンツイオに夢中』を参照している箇所があるのには驚いた。筒井ファンの私にはうれしい驚きだ。ダヌンツィオに感化されたムッソリーニはバルコニーからの演説を真似、それを三島由紀夫も真似た、というくだりである。

『ヒトラーの正体』では、同時代の日本人のヒトラー観の紹介に『細雪』(谷崎潤一郎)や斎藤茂吉の短歌を引用していて、そこに面白さを感じた。ムッソリーニに関しても似たような紹介があるのではと思い、二代目市川左團次が演じた歌舞伎『ムッソリーニ』(作・小山内薫)の話題などを期待した。だが、それはなかった。ムッソリーニが「歌舞伎役者も顔負けするくらいの誇張、見栄、仕草」で大衆を沸かせた、との記述はあったが。

『ムッソリーニの正体:ヒトラーが師と仰いだ男』(舛添要一/小学館新書)

この新書は『ヒトラーの正体』と同様に手軽に読める啓蒙的な解説書で、随所でヒトラーとムッソリーニを比較している。国際政治学者から政治家に転じた舛添氏は都知事辞任後の現在は「かつての歴史研究者の立場」に戻り、歴史をわかりやすく語るストーリー・テラーになったそうだ。

ムッソリーニに関する一般書はさほど多くない。私が読んだのはヴェルビッタの『ムッソリーニ』、戦前に出た『ムッソリニ傳』、山川の世界史リブレットの3冊だけだ。いまひとつイメージを捉えにくい人物なので、本書を興味深く読んだ。

舛添氏が描出したムッソリーニは融通無碍で変異順応主義(トランスフォクールミズモ)の政治家である。変異順応主義は第二次大戦後のイタリア政治にも継続されていて、日本の自民党の派閥政治も似たようなものらしい。

つまり、ムッソリーニは硬直狂信のヒトラーに比べれば柔軟で普通の政治家に近く、それがわかりにくさの一因のようだ。といっても一世を風靡した独裁者である。子細に眺めれば興味深い人物に思える。

ムソリーニは当初、ヒトラーのユダヤ人迫害を嫌悪し非難していた。しかし、ナチス・ドイツに接近するとイタリアでもユダヤ人迫害を始める。変異順応主義である。舛添氏は次のように述べている。

《もし、ムッソリーニが反ユダヤ法を制定せず、ユダヤ人差別を行わなかったならば、ヒトラーと同列に扱われることはなかったのではないかと思われます。》

本書に筒井康隆氏の『ダンヌンツイオに夢中』を参照している箇所があるのには驚いた。筒井ファンの私にはうれしい驚きだ。ダヌンツィオに感化されたムッソリーニはバルコニーからの演説を真似、それを三島由紀夫も真似た、というくだりである。

『ヒトラーの正体』では、同時代の日本人のヒトラー観の紹介に『細雪』(谷崎潤一郎)や斎藤茂吉の短歌を引用していて、そこに面白さを感じた。ムッソリーニに関しても似たような紹介があるのではと思い、二代目市川左團次が演じた歌舞伎『ムッソリーニ』(作・小山内薫)の話題などを期待した。だが、それはなかった。ムッソリーニが「歌舞伎役者も顔負けするくらいの誇張、見栄、仕草」で大衆を沸かせた、との記述はあったが。

きだみのるという厄介で面白い老人がいた ― 2021年10月11日

散髪に行くと床屋(高校同級の友人である)が時々、読み終えた本を貸してくれる。「お客さんからもらった本だから返さなくていいよ」と押し付けられたのが次の本だ。

『漂流怪人・きだみのる』(嵐山光三郎/小学館)

「気違い部落」のきだみのるの名は知っているが著書を読んだことはない。本書は編集者としてきだみのると親交があった嵐山光三郎氏の回想録である。きだみのるがこんなにもブッ飛んだ怪人だとは知らなかった。頭がクラクラしそうなシーンが頻出する。

1975年に80歳で没したきだみのるは、戦前にフランスで人類学・社会学を学び、パリからモロッコを周遊して1943年に帰国する。嵐山氏は次のように書いている。

《きだみのるが帰国した昭和18年は戦争のまっただなかにあった。招集されて戦地に送られる兵が多かった時代に、外地から帰国した人というのも珍しい。住むところがないため、恩方村(現:八王子市)に疎開して、廃寺(医王寺)にひそんでいた。日本敗戦の昭和20年、きだみのるは50歳であった》

戦後、『気違い部落周游紀行』がベストセラーになり、きだみのるは有名人になるが、各地に寄宿する漂流生活を続ける。嵐山氏が雑誌への執筆依頼できだみのるに初めて会ったのが1970年、きだみのる75歳、嵐山光三郎28歳のときである。劇団の稽古場の一室に「厄介者」として居住していた。ごみ屋敷のような部屋のさまが凄まじい。

その出会いから逝去までの5年間(75歳から80歳)を、約40年後、嵐山氏が70歳を過ぎてから綴ったのが本書である。

この回想録に綴られる75歳を過ぎた漂流老人のパワーには圧倒される。オンボロ車で全国各地の知人・信奉者宅を巡り、最初は歓待して泊めてくれた人も、きだみのるの身勝手に音をあげて、次回からは敬遠するようになる。でも、きだみのるは地方の名士を籠絡する術を心得ていたそうだ。嵐山氏は「それは流浪する人間が体得した本能のように思えた」と述べている。

きだみのるは謎の美少女「ミミくん」(実は、きだみのる68歳のときにできた娘)連れ歩いている。この娘を巡る後半の話にも驚いた。三好京三の直木賞受賞作『子育てごっこ』(私は未読)は、この娘の話だそうだ。その後のスキャンダルなども紹介しているが、往時茫々だ。

『漂流怪人・きだみのる』(嵐山光三郎/小学館)

「気違い部落」のきだみのるの名は知っているが著書を読んだことはない。本書は編集者としてきだみのると親交があった嵐山光三郎氏の回想録である。きだみのるがこんなにもブッ飛んだ怪人だとは知らなかった。頭がクラクラしそうなシーンが頻出する。

1975年に80歳で没したきだみのるは、戦前にフランスで人類学・社会学を学び、パリからモロッコを周遊して1943年に帰国する。嵐山氏は次のように書いている。

《きだみのるが帰国した昭和18年は戦争のまっただなかにあった。招集されて戦地に送られる兵が多かった時代に、外地から帰国した人というのも珍しい。住むところがないため、恩方村(現:八王子市)に疎開して、廃寺(医王寺)にひそんでいた。日本敗戦の昭和20年、きだみのるは50歳であった》

戦後、『気違い部落周游紀行』がベストセラーになり、きだみのるは有名人になるが、各地に寄宿する漂流生活を続ける。嵐山氏が雑誌への執筆依頼できだみのるに初めて会ったのが1970年、きだみのる75歳、嵐山光三郎28歳のときである。劇団の稽古場の一室に「厄介者」として居住していた。ごみ屋敷のような部屋のさまが凄まじい。

その出会いから逝去までの5年間(75歳から80歳)を、約40年後、嵐山氏が70歳を過ぎてから綴ったのが本書である。

この回想録に綴られる75歳を過ぎた漂流老人のパワーには圧倒される。オンボロ車で全国各地の知人・信奉者宅を巡り、最初は歓待して泊めてくれた人も、きだみのるの身勝手に音をあげて、次回からは敬遠するようになる。でも、きだみのるは地方の名士を籠絡する術を心得ていたそうだ。嵐山氏は「それは流浪する人間が体得した本能のように思えた」と述べている。

きだみのるは謎の美少女「ミミくん」(実は、きだみのる68歳のときにできた娘)連れ歩いている。この娘を巡る後半の話にも驚いた。三好京三の直木賞受賞作『子育てごっこ』(私は未読)は、この娘の話だそうだ。その後のスキャンダルなども紹介しているが、往時茫々だ。

ワンダーランドのような「GENKYO 横尾忠則」 ― 2021年10月15日

東京都現代美術館で開催中の『GENKYO 横尾忠則 [原郷から幻境へ、そして現況は?] 』を観た。いつか行こうと思っているうちに会期末が迫っているのに気づき、あわてて出かけた。

私にとって横尾忠則は最も同時代性を感じるアーティストである。私と同じ団塊世代の多くがそうではなかろうか。大学生時代、あの奇抜なポスターに魅了され、彼が主演の映画『新宿泥棒日記』(監督:大島渚。1969年公開。私はこの映画で唐十郎の紅テントにハマった)に圧倒された。あの頃、メディアには横尾作品があふれ、『少年マガジン』の表紙までが横尾忠則の前衛的デザインになった。

私が学生時代に購入した画集『横尾忠則全集 全一巻』(講談社)が出たのが1971年3月、横尾忠則34歳のときだ。それから50年、今回の〈横尾忠則展〉である。チラシの印象から油絵がメインかなと思った。グラフィックデザイナー横尾忠則が「画家宣言」したのは承知していて、その油絵を雑誌などで観ているが、私にとっての横尾忠則はやはり奇想のポスター作家だ。と言っても油絵作品も観てみたく、東京都現代美術館に足を運んだ。

『GENKYO 横尾忠則』は油絵作品だけでなく横尾忠則の全画業を表現する大規模な展示だった。約600点という展示作品数が尋常でない。その大半は小品ではなく大作である。子細に一点ずつ鑑賞していては日が暮れる。作品群の森を呆然と眺めながらそぞろ歩きする鑑賞になった。

当然ながら、写真と実物の違いをあらためて感じた。実物の油絵作品の迫力にはタジタジとなる。60年代のポスターも多数展示されていて感動した。1968年の「東京国際版画ビエンナーレ展」のポスターの前では足が止まった。このポスターは、19歳の私が駅のプラットホームで初めて目にした実物の横尾作品である。その鮮やかで斬新な奇想に吸い込まれるような陶酔を味わい、足がすくんだ。剥がして持ち帰りたい衝動に駆られた。ポスターも画集と実物では迫力が違う。50年数年ぶりに実物のポスターを前にし、駅のプラットホームでの陶酔がよみがえった。

「GENKYO 横尾忠則」は展覧会というよりは異世界巡りを体験するワンダーランドである。原郷から幻境を巡回して辿り着く現況は奔放な寒山拾得の仙境だった。

私にとって横尾忠則は最も同時代性を感じるアーティストである。私と同じ団塊世代の多くがそうではなかろうか。大学生時代、あの奇抜なポスターに魅了され、彼が主演の映画『新宿泥棒日記』(監督:大島渚。1969年公開。私はこの映画で唐十郎の紅テントにハマった)に圧倒された。あの頃、メディアには横尾作品があふれ、『少年マガジン』の表紙までが横尾忠則の前衛的デザインになった。

私が学生時代に購入した画集『横尾忠則全集 全一巻』(講談社)が出たのが1971年3月、横尾忠則34歳のときだ。それから50年、今回の〈横尾忠則展〉である。チラシの印象から油絵がメインかなと思った。グラフィックデザイナー横尾忠則が「画家宣言」したのは承知していて、その油絵を雑誌などで観ているが、私にとっての横尾忠則はやはり奇想のポスター作家だ。と言っても油絵作品も観てみたく、東京都現代美術館に足を運んだ。

『GENKYO 横尾忠則』は油絵作品だけでなく横尾忠則の全画業を表現する大規模な展示だった。約600点という展示作品数が尋常でない。その大半は小品ではなく大作である。子細に一点ずつ鑑賞していては日が暮れる。作品群の森を呆然と眺めながらそぞろ歩きする鑑賞になった。

当然ながら、写真と実物の違いをあらためて感じた。実物の油絵作品の迫力にはタジタジとなる。60年代のポスターも多数展示されていて感動した。1968年の「東京国際版画ビエンナーレ展」のポスターの前では足が止まった。このポスターは、19歳の私が駅のプラットホームで初めて目にした実物の横尾作品である。その鮮やかで斬新な奇想に吸い込まれるような陶酔を味わい、足がすくんだ。剥がして持ち帰りたい衝動に駆られた。ポスターも画集と実物では迫力が違う。50年数年ぶりに実物のポスターを前にし、駅のプラットホームでの陶酔がよみがえった。

「GENKYO 横尾忠則」は展覧会というよりは異世界巡りを体験するワンダーランドである。原郷から幻境を巡回して辿り着く現況は奔放な寒山拾得の仙境だった。

女優だけで演じる『ジュリアス・シーザー』を観た ― 2021年10月17日

パルコ劇場でシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』(訳:福田恒存、演出:森新太郎、出演:吉田羊、松井玲奈、松本紀保、シルビア・グラブ、三田和代、他)を観た。

この高名な戯曲を読んだのは11年前に日生劇場で上演された 『カエサル』という芝居を観る少し前だった。戯曲は読んだが舞台を観る機会がなく、今回『ジュリアス・シーザー』が上演されると知り、すぐにチケットを手配した。チケット購入後にチラシをよく見ると、次のように書いていた。

「男たちの陰謀と策略の渦巻く古代ローマの政治闘争を女優のみで描く!」

女優だけという特殊な試みとは気づかず、ローマ史ファンとして『ジュリアス・シーザー』は観ておかねばと思ってチケットを購入したのだが、面白そうな演出だろうと期待した。

今回の舞台は女優が男装するのではない。古代ローマのトーガを連想させるシンプルで象徴的な衣装をまとって、女性のままシェイクスピアが提示した男性を演じる。舞台装置も簡略で抽象的な空間になっている。女性が男性を演じる芝居にほとんど違和感はなく、シーザーやブルータスの世界に自然に没入できた。シェイクスピアの(福田訳の)名調子を朗々と謳いあげるように発声する女優たちの科白は妙に心地いい。

もとより芝居の表現はリアリズムではなく「芝居がかって」いて当然であり、それは容易に男性・女性を超えるものだと、あらためて気づいた。

『ジュリアス・シーザー』は史実通りでない部分もあるようだが、史実をベースに巧く芝居に仕立てていると感心した。さすが、シェイクスピアだ。

戯曲を読んだときには見過ごしていて、舞台を観て初めて気づいてハッとしたのがラストシーンである。アントニウスがブルータスの自死を悼む科白を述べ、若きオクタヴィアスが科白を引き継いで締めくくる。そこには、オクタヴィアスがアントニウスを滅ぼして初代皇帝になるという後の歴史が象徴されているのだ。

この高名な戯曲を読んだのは11年前に日生劇場で上演された 『カエサル』という芝居を観る少し前だった。戯曲は読んだが舞台を観る機会がなく、今回『ジュリアス・シーザー』が上演されると知り、すぐにチケットを手配した。チケット購入後にチラシをよく見ると、次のように書いていた。

「男たちの陰謀と策略の渦巻く古代ローマの政治闘争を女優のみで描く!」

女優だけという特殊な試みとは気づかず、ローマ史ファンとして『ジュリアス・シーザー』は観ておかねばと思ってチケットを購入したのだが、面白そうな演出だろうと期待した。

今回の舞台は女優が男装するのではない。古代ローマのトーガを連想させるシンプルで象徴的な衣装をまとって、女性のままシェイクスピアが提示した男性を演じる。舞台装置も簡略で抽象的な空間になっている。女性が男性を演じる芝居にほとんど違和感はなく、シーザーやブルータスの世界に自然に没入できた。シェイクスピアの(福田訳の)名調子を朗々と謳いあげるように発声する女優たちの科白は妙に心地いい。

もとより芝居の表現はリアリズムではなく「芝居がかって」いて当然であり、それは容易に男性・女性を超えるものだと、あらためて気づいた。

『ジュリアス・シーザー』は史実通りでない部分もあるようだが、史実をベースに巧く芝居に仕立てていると感心した。さすが、シェイクスピアだ。

戯曲を読んだときには見過ごしていて、舞台を観て初めて気づいてハッとしたのがラストシーンである。アントニウスがブルータスの自死を悼む科白を述べ、若きオクタヴィアスが科白を引き継いで締めくくる。そこには、オクタヴィアスがアントニウスを滅ぼして初代皇帝になるという後の歴史が象徴されているのだ。

最近のコメント