4つの都市遺跡を紹介する『隊商都市』 ― 2021年06月01日

『隊商都市』(ミカエル・ロストフツェフ/青柳正規訳/ちくま学芸文庫)

この文庫本の原版は1978年に刊行された新潮選書である。巻頭に訳者・青柳正規氏の「隊商都市随想」というエッセイがあり、これが本書のガイドになっている。

カバーの著者紹介によればロストフツェフは「二十世紀前半最大のギリシア・ローマ史および考古学の学者の一人」である。ロシアで学界の重鎮だったが1917年の十月革命の際に46歳で亡命し、英国や米国で研究活動を続けたそうだ。本書の原書は1932年(二つの世界大戦の間)の刊行である。

本書のメインは、ヨルダンのペトラ、ジュラシュ、シリアのパルミュラ、ドゥラという4つの都市遺跡の紹介である。隊商貿易の歴史も概説している。この4つの都市は入手可能な情報量(つまり発掘調査の進展・成果)が多いそうだ。

私はペトラとパルミュラは聞いたことがあるがジュラシュとドゥラは初耳である。そんな馴染みのない土地に誘ってくれるのが巻頭の「隊商都市随想」である。

青柳正規は本書翻訳の数年前、少壮研究者としてこれらの都市遺跡の調査に参加していて、その体験を綴ったのが巻頭エッセイである。それを読むと、見知らぬ土地が少し身近になった気がして、スムーズに本文に引き込まれる。

ロストフツェフ先生の発掘苦労話は面白いが、遺跡の細かな解説は門外漢には少々難しい。私には隊商貿易の歴史解説が興味深い勉強になった。その歴史は、メソポタミアやナイル河デルタ地帯の最古の文明に始まり、ローマ帝国とササン朝が対峙する3世紀頃まで続く。

私は古代ローマ史やシルクロード史、中央アジア史に多少の関心があるが、本書の舞台はそれらの歴史の東端あるいは西端になる。シリアやヨルダンを中心にした歴史を読むと、ローマなどが相対化されて新鮮な気分になる。

ロストフツェフがこれらの遺跡を訪れたのは100年近く前、青柳正規氏が訪れたのは50年前である。パルミュラやドゥラの遺跡は、その後ISに破壊された。暗然とするしかない。

この文庫本の原版は1978年に刊行された新潮選書である。巻頭に訳者・青柳正規氏の「隊商都市随想」というエッセイがあり、これが本書のガイドになっている。

カバーの著者紹介によればロストフツェフは「二十世紀前半最大のギリシア・ローマ史および考古学の学者の一人」である。ロシアで学界の重鎮だったが1917年の十月革命の際に46歳で亡命し、英国や米国で研究活動を続けたそうだ。本書の原書は1932年(二つの世界大戦の間)の刊行である。

本書のメインは、ヨルダンのペトラ、ジュラシュ、シリアのパルミュラ、ドゥラという4つの都市遺跡の紹介である。隊商貿易の歴史も概説している。この4つの都市は入手可能な情報量(つまり発掘調査の進展・成果)が多いそうだ。

私はペトラとパルミュラは聞いたことがあるがジュラシュとドゥラは初耳である。そんな馴染みのない土地に誘ってくれるのが巻頭の「隊商都市随想」である。

青柳正規は本書翻訳の数年前、少壮研究者としてこれらの都市遺跡の調査に参加していて、その体験を綴ったのが巻頭エッセイである。それを読むと、見知らぬ土地が少し身近になった気がして、スムーズに本文に引き込まれる。

ロストフツェフ先生の発掘苦労話は面白いが、遺跡の細かな解説は門外漢には少々難しい。私には隊商貿易の歴史解説が興味深い勉強になった。その歴史は、メソポタミアやナイル河デルタ地帯の最古の文明に始まり、ローマ帝国とササン朝が対峙する3世紀頃まで続く。

私は古代ローマ史やシルクロード史、中央アジア史に多少の関心があるが、本書の舞台はそれらの歴史の東端あるいは西端になる。シリアやヨルダンを中心にした歴史を読むと、ローマなどが相対化されて新鮮な気分になる。

ロストフツェフがこれらの遺跡を訪れたのは100年近く前、青柳正規氏が訪れたのは50年前である。パルミュラやドゥラの遺跡は、その後ISに破壊された。暗然とするしかない。

西域の砂漠に残る「シルクロード」の謎 ― 2021年06月03日

40年前のNHK「シルクロード」取材班団長を務めた人が書いた次の新刊新書を読んだ。

『シルクロード:流沙に消えた西域三十六か国』(中村清次/新潮新書)

1980年放映の名高いテレビ番組『シルクロード』を私は放映時には観ていないが、昨年夏、BSプレミアムで 再放送を観た 。懐メロ番組のような趣もあり十分に楽しめた。

そんな記憶がまだ鮮明なので、「今だから語れる往年の取材秘話」を交えてシルクロードの現状や概要を紹介するエッセイと思って読み始めた。だが、そんな軽いエッセイでも入門的な概説書でもなかった。いくつかのトピックに絞ったシルクロード調査の現状紹介で、ややマニアックとも言える「シルクロードの謎」を何点か呈示している。

サブタイトルの「流沙に消えた西域三十六か国」が示しているように、記述対象をタリム盆地(タクラマカン砂漠)の古跡に絞っていて、「草原の道」や「海の道」には簡単に触れているだけだ。

ヘディンの「さまよえる湖」の話が興味深い。私は高校1年の地理の授業で「さまよえる湖」の話を胸をときめかして聞いた記憶がある(57年前だ)。その後、シルクロード関連の本でヘディン説が否定されているのは承知していたが、本書でその根拠が明確になった。砂漠の湖が消えたのは気候変動でも自然現象でなく、人間の社会活動のせいだったようだ。

本書を読むと、未だに場所が特定できない古代都市や王城があり、砂漠には多くの遺物が眠っているとわかる。永遠に眠り続けるのかもしれない。

『シルクロード:流沙に消えた西域三十六か国』(中村清次/新潮新書)

1980年放映の名高いテレビ番組『シルクロード』を私は放映時には観ていないが、昨年夏、BSプレミアムで 再放送を観た 。懐メロ番組のような趣もあり十分に楽しめた。

そんな記憶がまだ鮮明なので、「今だから語れる往年の取材秘話」を交えてシルクロードの現状や概要を紹介するエッセイと思って読み始めた。だが、そんな軽いエッセイでも入門的な概説書でもなかった。いくつかのトピックに絞ったシルクロード調査の現状紹介で、ややマニアックとも言える「シルクロードの謎」を何点か呈示している。

サブタイトルの「流沙に消えた西域三十六か国」が示しているように、記述対象をタリム盆地(タクラマカン砂漠)の古跡に絞っていて、「草原の道」や「海の道」には簡単に触れているだけだ。

ヘディンの「さまよえる湖」の話が興味深い。私は高校1年の地理の授業で「さまよえる湖」の話を胸をときめかして聞いた記憶がある(57年前だ)。その後、シルクロード関連の本でヘディン説が否定されているのは承知していたが、本書でその根拠が明確になった。砂漠の湖が消えたのは気候変動でも自然現象でなく、人間の社会活動のせいだったようだ。

本書を読むと、未だに場所が特定できない古代都市や王城があり、砂漠には多くの遺物が眠っているとわかる。永遠に眠り続けるのかもしれない。

物理学者の頭の中と数学者の頭の中はどう違うのか? ― 2021年06月06日

超ひも理論という難解な素粒子論を研究している物理学者の日常の頭の中を公開したオモシロ・エッセイを読んだ。

『物理学者のすごい思考法』(橋本幸士/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)

『小説すばる』に連載した短いエッセイをまとめたもので、関西人らしいウケねらいもあり、面白く読めた。

本書で面白いと思ったのは、高校の科目と大学の専攻のズレの指摘である。高校時代に数学が得意だった著者は大学理学部に進学し、大学の数学を面白く感じなくなったことからズレに気づいたそうだ。著者によれば「高校の数学→大学の物理」「高校の物理→大学の化学」「高校の化学→大学の生物」と対応するという。なんとなく納得できる。

では、大学の数学に対応する高校の科目はないのだろうか。著者は「ひょっとしたら『小論文』が一番近いかもしれない」と述べている。意外な指摘だが、以前に読んだ 『反オカルト論』 に載っていた数学専攻大学院生の告白的文章を想起した。以下に引用する。

《数学科に進学するということは人生の多くのものをあきらめるということである。(…)人間的な余裕も諦めなけらばならない。数学の抽象度は日ごとに増し、数学科生は日夜数学のことを考えながら生きていくことを強いられる。(…)そのような生活の果てにあるのは疲れ切った頭脳と荒廃した精神のみである。》

この文章が数学へ誘う「進学ガイド」に載っているのが面白い。学問の世界に無縁で凡庸な私には数学者と物理学者の頭の中がどれほど違うのか(あるいは似ているのか)わからないが、それが凡人とかけ離れているのだろうとは想像できる。

『物理学者のすごい思考法』(橋本幸士/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)

『小説すばる』に連載した短いエッセイをまとめたもので、関西人らしいウケねらいもあり、面白く読めた。

本書で面白いと思ったのは、高校の科目と大学の専攻のズレの指摘である。高校時代に数学が得意だった著者は大学理学部に進学し、大学の数学を面白く感じなくなったことからズレに気づいたそうだ。著者によれば「高校の数学→大学の物理」「高校の物理→大学の化学」「高校の化学→大学の生物」と対応するという。なんとなく納得できる。

では、大学の数学に対応する高校の科目はないのだろうか。著者は「ひょっとしたら『小論文』が一番近いかもしれない」と述べている。意外な指摘だが、以前に読んだ 『反オカルト論』 に載っていた数学専攻大学院生の告白的文章を想起した。以下に引用する。

《数学科に進学するということは人生の多くのものをあきらめるということである。(…)人間的な余裕も諦めなけらばならない。数学の抽象度は日ごとに増し、数学科生は日夜数学のことを考えながら生きていくことを強いられる。(…)そのような生活の果てにあるのは疲れ切った頭脳と荒廃した精神のみである。》

この文章が数学へ誘う「進学ガイド」に載っているのが面白い。学問の世界に無縁で凡庸な私には数学者と物理学者の頭の中がどれほど違うのか(あるいは似ているのか)わからないが、それが凡人とかけ離れているのだろうとは想像できる。

『三体Ⅲ 死神永生』で「懐かしき驚き」を堪能 ― 2021年06月08日

中国SF

『三体』の第1部

を読んだのが2年前、

第2部『暗黒森林』

を読んだのが1年前、先月やっと第3部の翻訳が出た。第3部の原著(中国版)の出版は11年前、英語版は6年前と聞くと、日本版の出遅れにコロナ・ワクチンを連想してしまう。

『三体Ⅲ 死神永生(上)(下)』(劉慈欣/大森望、光吉さくら、ワン・チャイ、泊功訳/早川書房)

読みだすと止められない巧みなストーリーテリングに引き込まれ、大風呂敷に呆れつつも、十分に堪能できた。ネタバレにならないよう、読後の感慨を記す。

「訳者あとがき」で大森望氏が小松左京『果しなき流れの果に』、光瀬龍『百億の昼と千億の夜』に言及している。これらの作品をリアルタイムの『SFマガジン』連載(1960年代)で読んだ私のようなオールドSFファンにとって、この長編があの「懐かしき驚き」を思い出させるのは確かだ。

エイリアンの脅威に晒される未来の地球の物語だったのに、第3部の冒頭は1453年のコンスタンティノープル陥落の場面である。先日、塩野七生『コンスタンティノープルの陥落』を読んだばかりなので、うれしくなった。古代や中世の事件を未来にからめるSFの定番に期待が高まる。

第3部の随所に『時の外の過去』と題する謎の歴史書からの抜粋が挿入されている。光瀬龍の未来史シリーズに頻出するユイ・アフテングリ『星間文明史』を連想する。また、“わが赴くは星の群れ”計画という名称も楽しい。ベスタ―の『虎よ、虎よ!』の初訳の題が『わが赴くは星の群』だった(英国版は"Tiger! Tiger!"、米国版は"The Stars My Destination")。訳者のサービスかもしれないが…

この長編SFはショートショートにしかなりそにない法螺ネタを臆面もなく強引に膨らませている。科学技術の知識の裏付けをベースに緻密そうな眩惑理屈で荒唐無稽なネタを膨らませ、壮大な時間と空間の長編に仕立てるのは才能だと思う。科学者のヨタ話のようなものから宇宙論的な大長編を紡ぎ出している。

『三体Ⅲ 死神永生(上)(下)』(劉慈欣/大森望、光吉さくら、ワン・チャイ、泊功訳/早川書房)

読みだすと止められない巧みなストーリーテリングに引き込まれ、大風呂敷に呆れつつも、十分に堪能できた。ネタバレにならないよう、読後の感慨を記す。

「訳者あとがき」で大森望氏が小松左京『果しなき流れの果に』、光瀬龍『百億の昼と千億の夜』に言及している。これらの作品をリアルタイムの『SFマガジン』連載(1960年代)で読んだ私のようなオールドSFファンにとって、この長編があの「懐かしき驚き」を思い出させるのは確かだ。

エイリアンの脅威に晒される未来の地球の物語だったのに、第3部の冒頭は1453年のコンスタンティノープル陥落の場面である。先日、塩野七生『コンスタンティノープルの陥落』を読んだばかりなので、うれしくなった。古代や中世の事件を未来にからめるSFの定番に期待が高まる。

第3部の随所に『時の外の過去』と題する謎の歴史書からの抜粋が挿入されている。光瀬龍の未来史シリーズに頻出するユイ・アフテングリ『星間文明史』を連想する。また、“わが赴くは星の群れ”計画という名称も楽しい。ベスタ―の『虎よ、虎よ!』の初訳の題が『わが赴くは星の群』だった(英国版は"Tiger! Tiger!"、米国版は"The Stars My Destination")。訳者のサービスかもしれないが…

この長編SFはショートショートにしかなりそにない法螺ネタを臆面もなく強引に膨らませている。科学技術の知識の裏付けをベースに緻密そうな眩惑理屈で荒唐無稽なネタを膨らませ、壮大な時間と空間の長編に仕立てるのは才能だと思う。科学者のヨタ話のようなものから宇宙論的な大長編を紡ぎ出している。

ギメ美術館創始者の本を読み、テレビ番組を観た ― 2021年06月11日

友人からのメールで、NHK BSプレミアムで『海を渡った600体の神仏 明治9年エミール・ギメが見た日本』という番組が再々放送されるとの情報を得て、2年前に購入して未読のままの次の本を想起した。

『明治日本散策:東京・日光』(エミール・ギメ/岡村嘉子訳/角川ソフィア文庫)

私はフランスに行ったことはない。だが、彼の地にあるギメ東洋美術館には関心がある。実業家ギメの収集品を中心にした美術館である。

録画した番組の冒頭部分を少しだけ観て中断した。この機にまずは『明治日本散策:東京・日光』を読み、読んでから観る方がよかろうと判断したのである。

ギメは1876年(明治9年)に画家レガメを伴って来日し、約2カ月滞在している。本書はギメの日本における見聞録で、レガメの挿絵が多数収録されている。「散策」というタイトルから名所旧跡や風俗に関する気軽な旅日記を連想したが、そんな予断とはやや異なる内容だった。名所旧跡の背景にある伝説や物語の紹介に多くのページを割いているのだ。

横浜に上陸し、開通したばかりの鉄道に乗ったギメは品川で下車し、徒歩で目当ての泉岳寺に向かう。そこで語られるのは、かなり詳しい忠臣蔵の物語であり、史実と芝居の関係も紹介している。本書冒頭でいきなり浅野内匠頭や高師直が登場し、いささか驚いた。ギメは事前勉強をしているうえに、各地で伝承などを貪欲に取材している。

そんな本書を読了し、テレビ番組『海を渡った600体の神仏 明治9年エミール・ギメが見た日本』を観た。2003年に放映された番組だそうだが『明治日本散策』に書かれていない事項も多く紹介されていていて面白かった。当時の廃仏毀釈について『明治日本散策』では間接的に触れているだけだが、テレビを観て廃仏毀釈がギメの仏像収集の大きな要因だったとわかった。

『明治日本散策』のなかで面白かったのは、ギメとレガメが異能の画家・河鍋暁斎を訪問し、レガメが暁斎の肖像を描き、そのレガメの姿をまた暁斎が描くシーンである。ギメは「まさにこれは決闘なのだ!」と興奮している。テレビ番組ではこの「決闘」を俳優による再現映像で見せてくれた。感動した。

『明治日本散策:東京・日光』(エミール・ギメ/岡村嘉子訳/角川ソフィア文庫)

私はフランスに行ったことはない。だが、彼の地にあるギメ東洋美術館には関心がある。実業家ギメの収集品を中心にした美術館である。

録画した番組の冒頭部分を少しだけ観て中断した。この機にまずは『明治日本散策:東京・日光』を読み、読んでから観る方がよかろうと判断したのである。

ギメは1876年(明治9年)に画家レガメを伴って来日し、約2カ月滞在している。本書はギメの日本における見聞録で、レガメの挿絵が多数収録されている。「散策」というタイトルから名所旧跡や風俗に関する気軽な旅日記を連想したが、そんな予断とはやや異なる内容だった。名所旧跡の背景にある伝説や物語の紹介に多くのページを割いているのだ。

横浜に上陸し、開通したばかりの鉄道に乗ったギメは品川で下車し、徒歩で目当ての泉岳寺に向かう。そこで語られるのは、かなり詳しい忠臣蔵の物語であり、史実と芝居の関係も紹介している。本書冒頭でいきなり浅野内匠頭や高師直が登場し、いささか驚いた。ギメは事前勉強をしているうえに、各地で伝承などを貪欲に取材している。

そんな本書を読了し、テレビ番組『海を渡った600体の神仏 明治9年エミール・ギメが見た日本』を観た。2003年に放映された番組だそうだが『明治日本散策』に書かれていない事項も多く紹介されていていて面白かった。当時の廃仏毀釈について『明治日本散策』では間接的に触れているだけだが、テレビを観て廃仏毀釈がギメの仏像収集の大きな要因だったとわかった。

『明治日本散策』のなかで面白かったのは、ギメとレガメが異能の画家・河鍋暁斎を訪問し、レガメが暁斎の肖像を描き、そのレガメの姿をまた暁斎が描くシーンである。ギメは「まさにこれは決闘なのだ!」と興奮している。テレビ番組ではこの「決闘」を俳優による再現映像で見せてくれた。感動した。

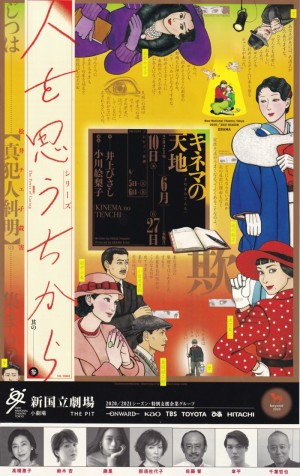

『キネマの天地』は演ずる人々を讃える芝居 ― 2021年06月13日

新国立劇場小劇場で『キネマの天地』(作:井上ひさし、演出:小川絵里子、出演:高橋恵子・他)を観た。

私は映画『キネマの天地』(監督;山田洋二、脚本:井上ひさし)は観ていない。映画と同名の芝居は映画版の続編という位置づけの別の作品だそうだ。この作品は手元に戯曲がなく、事前知識なしで観劇した。

蒲田行進曲のメロディで幕が開き(実際の「幕」がない舞台だったが)、世代が異なる4人の花形女優たちが若い順にスポットライトを浴びながら登場し、それぞれが繰り返しのエスカレーションを演ずるのが面白い。女優4人のさや当てを軸に展開するミステリー仕立てのコメディで、芝居の楽しさを堪能できた。

4人の女優は銀幕のスター、つまり映画女優だが舞台にも立つという設定である。その女優たちが舞台稽古をするシーンがあり、俳優の演ずる俳優が演ずるシーンに入れ子細工の面白さを感じた。映画や舞台を作る人々へのオマージュのような芝居だった。

私は映画『キネマの天地』(監督;山田洋二、脚本:井上ひさし)は観ていない。映画と同名の芝居は映画版の続編という位置づけの別の作品だそうだ。この作品は手元に戯曲がなく、事前知識なしで観劇した。

蒲田行進曲のメロディで幕が開き(実際の「幕」がない舞台だったが)、世代が異なる4人の花形女優たちが若い順にスポットライトを浴びながら登場し、それぞれが繰り返しのエスカレーションを演ずるのが面白い。女優4人のさや当てを軸に展開するミステリー仕立てのコメディで、芝居の楽しさを堪能できた。

4人の女優は銀幕のスター、つまり映画女優だが舞台にも立つという設定である。その女優たちが舞台稽古をするシーンがあり、俳優の演ずる俳優が演ずるシーンに入れ子細工の面白さを感じた。映画や舞台を作る人々へのオマージュのような芝居だった。

芝居『キネマの天地』を観た後で映画版を観たが… ― 2021年06月14日

映画『キネマの天地』を観ないままに

芝居『キネマの天地』(脚本:井上ひさし)

を観劇し、違う話とは言えやはり映画も観ておこうという気になり、 Amazon prime video でこの映画を観た。

1986年公開の山田洋次監督の映画で、脚本は井上ひさし、山田太一、山田洋次、朝間義隆となっている。

有森也実、中井貴一、渥美清はじめ多くの有名俳優が出ている。35年前の映画なので俳優たちがみな若い。物故者も多いが懐かしい面々だ。1930年代の浅草と松竹蒲田撮影所を舞台にした物語で、戦前の情景にノスタルジーを感じる(私は戦後生まれだが)。

映画館の売り子だった少女がスター女優になっていく人情味あふれたサクセスストーリーで、その続編の位置づけのミステリー仕立ての芝居とはかなり趣が異なる。

それはともかく、途中で気づいたのだが、私はこの映画を既に観ていた。次の科白が頭に浮かんだり、所々の情景に既視感があり、以前に観ていると感じたのは映画の半分を過ぎたあたりだった。いつ、どこで観たかはまったくわからない。

年を取るとこういう体験が増えていくだろう。そのうち、かすかな既視感のなかで映画を観終わり、それを以前に観たか否かの判断がつかなくなり、やがては既視感なく観終えることになるかもしれない。それは結構なことに思える。

1986年公開の山田洋次監督の映画で、脚本は井上ひさし、山田太一、山田洋次、朝間義隆となっている。

有森也実、中井貴一、渥美清はじめ多くの有名俳優が出ている。35年前の映画なので俳優たちがみな若い。物故者も多いが懐かしい面々だ。1930年代の浅草と松竹蒲田撮影所を舞台にした物語で、戦前の情景にノスタルジーを感じる(私は戦後生まれだが)。

映画館の売り子だった少女がスター女優になっていく人情味あふれたサクセスストーリーで、その続編の位置づけのミステリー仕立ての芝居とはかなり趣が異なる。

それはともかく、途中で気づいたのだが、私はこの映画を既に観ていた。次の科白が頭に浮かんだり、所々の情景に既視感があり、以前に観ていると感じたのは映画の半分を過ぎたあたりだった。いつ、どこで観たかはまったくわからない。

年を取るとこういう体験が増えていくだろう。そのうち、かすかな既視感のなかで映画を観終わり、それを以前に観たか否かの判断がつかなくなり、やがては既視感なく観終えることになるかもしれない。それは結構なことに思える。

『フェイクスピア』→『日航ジャンボ機墜落』→36年前へ ― 2021年06月18日

1985年8月12日、524人を乗せた日航ジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落した。その年の年末、この大事故のドキュメントが朝日新聞社から刊行され、1990年に文庫化された。その文庫本を読んだ。

『日航ジャンボ機墜落:朝日新聞の24時』(朝日新聞社会部編/朝日文庫)

墜落事故から36年経って本書を読んだのは、今月号(2021.7)の『新潮』に載った野田秀樹の長編戯曲『フェイクスピア』を読んだからである。戯曲を読んだのは先月この芝居を観たからである。

恐山のイタコとシェイクスピアを絡めたこの芝居の終盤には日航機事故を思わせるシーンがあり、それが気になって戯曲を読んだ。戯曲末尾の参考文献にはシェイクスピアの諸作品と並んで朝日新聞社会部編『日航ジャンボ機墜落』が載っていた。で、この本を入手して読んだ。

本書は大事故発生時の新聞社の動きを多層的に記録し、そこから大事故を迫真的に描出している。サブタイトルに「朝日新聞の24時」とあるのは、事故の2カ月後、新聞見開き2頁で掲載した「日航機墜落――朝日新聞の24時」という記事が本書のベースだからだ。記事は事故発生から24時間の記録だったらしいが、本書はその後の様子や乗客全員の名簿(旅行目的などを記載)、ボイスレコーダの記録などを載せている。

本書を読みながら、私は36年前に36歳だったから、わが人生の中間点があの年だと気づいた。どうでもいい感慨だ。あの日、事故発生が午後7時前で第1報が午後7時半頃、ここから「非日常」が始まり、翌日の朝刊紙面作成が最初の山場になる。本書によれば途中の版から『天声人語』も事故関連に書き変えたそうだ。

その『天声人語』を読み返すと(実は、私は当該新聞を保存している)、サンテグジュペリの『夜間飛行』に言及している。ありがちな発想かもしれないが、『フェイクスピア』でも『夜間飛行』や『星の王子さま』が大きな役割を担っている。

戯曲と本書を併せ読むと、この芝居のあちこちで日航機墜落を示唆しているのが確認できる。芝居末尾の迫力ある場面はボイスレコーダの記録の再現である。『日航ジャンボ機墜落』によれば、ボイスレコーダの録音終了時刻(墜落時刻?)は56分28秒だ。

『フェイクスピア』冒頭シーンで、イタコ見習い(白石加代子)が二人の客とダブルブッキングする。その予約は午後6時56分28秒という妙に几帳面な時刻である。秒で予約するギャグに笑った私は、その時刻の意味にまったく気づかずに笑っていた。

『日航ジャンボ機墜落:朝日新聞の24時』(朝日新聞社会部編/朝日文庫)

墜落事故から36年経って本書を読んだのは、今月号(2021.7)の『新潮』に載った野田秀樹の長編戯曲『フェイクスピア』を読んだからである。戯曲を読んだのは先月この芝居を観たからである。

恐山のイタコとシェイクスピアを絡めたこの芝居の終盤には日航機事故を思わせるシーンがあり、それが気になって戯曲を読んだ。戯曲末尾の参考文献にはシェイクスピアの諸作品と並んで朝日新聞社会部編『日航ジャンボ機墜落』が載っていた。で、この本を入手して読んだ。

本書は大事故発生時の新聞社の動きを多層的に記録し、そこから大事故を迫真的に描出している。サブタイトルに「朝日新聞の24時」とあるのは、事故の2カ月後、新聞見開き2頁で掲載した「日航機墜落――朝日新聞の24時」という記事が本書のベースだからだ。記事は事故発生から24時間の記録だったらしいが、本書はその後の様子や乗客全員の名簿(旅行目的などを記載)、ボイスレコーダの記録などを載せている。

本書を読みながら、私は36年前に36歳だったから、わが人生の中間点があの年だと気づいた。どうでもいい感慨だ。あの日、事故発生が午後7時前で第1報が午後7時半頃、ここから「非日常」が始まり、翌日の朝刊紙面作成が最初の山場になる。本書によれば途中の版から『天声人語』も事故関連に書き変えたそうだ。

その『天声人語』を読み返すと(実は、私は当該新聞を保存している)、サンテグジュペリの『夜間飛行』に言及している。ありがちな発想かもしれないが、『フェイクスピア』でも『夜間飛行』や『星の王子さま』が大きな役割を担っている。

戯曲と本書を併せ読むと、この芝居のあちこちで日航機墜落を示唆しているのが確認できる。芝居末尾の迫力ある場面はボイスレコーダの記録の再現である。『日航ジャンボ機墜落』によれば、ボイスレコーダの録音終了時刻(墜落時刻?)は56分28秒だ。

『フェイクスピア』冒頭シーンで、イタコ見習い(白石加代子)が二人の客とダブルブッキングする。その予約は午後6時56分28秒という妙に几帳面な時刻である。秒で予約するギャグに笑った私は、その時刻の意味にまったく気づかずに笑っていた。

最近のコメント