反戦地主の家族の世代交代を描いた『カタブイ、2025』 ― 2025年12月01日

紀伊國屋ホールで『カタブイ、2025』(脚本・演出:内藤裕子、出演:升毅、佐藤直子、馬渡亜樹、当銘由亮、古謝渚、宮城はるの、山下瑛英)を観た。沖縄の基地問題をテーマにした三部作(『カタブイ、1972』、『カタブイ、1995』、『カタブイ、2025』)の最終公演である。

私は昨年3月沖縄に行っていて、上演中の『カタブイ、1995』を那覇市のひめゆりホールで観た。そのとき、この芝居が三部作の2作目だと知った。その3作目が東京で上演されると知り、行きがかり上、観劇せねばという気になった。

脚本・演出の内藤裕子氏は埼玉出身で、沖縄の人ではない。プロデューサーからこの作品を依頼されたときは固辞したが説得され、調査や取材を重ねて芝居を完成させた。2022年上演の1作目『カタブイ、1972』はハヤカワ「悲劇喜劇」賞と鶴屋南北戯曲賞を受賞したそうだ。私は2作目と3作目しか観ていないが、よくできた芝居だと思う。押しつけがましいメッセージ性を抑え、沖縄の状況を多面的に浮かび上がらせている。

「カタブイ」は「片降い」と書く。本土から見た沖縄を「遠い土砂降り」と見なしたタイトルのようだ。沖縄の反戦地主の家族を描いた家族劇である。三部作はそれぞれ本土復帰直前の1972年、米兵少女暴行事件の1995年、現在の2025年が舞台である。第1作から第2作目までの時間経過が23年、第2作から第3作目までの時間経過が30年――世代交代していく家族の物語でもある。

1972年、東京の「杉浦君」という大学生がサトウキビ刈りの援農に来る。この学生は一家の同世代の娘にプロポーズしたがフラれたようだ(2作目、3作目から推測)。2作目ではこの学生が突然23年ぶりに家族を訪問し、3作目ではその30年後にまたも唐突に訪問する。この学生、私とほぼ同世代だから3作目では70代だ。70代になっても「杉浦君」のままである。

2作目も3作目もサトウキビ刈りが背景にある。3作目の茶の間のセットのカレンダーは2月で、途中から3月になる。ちょっと気になって調べてみると、サトウキビ収穫の最盛期は1月から3月だそうだ。この芝居は2025年2月から3月の話なのだ。

反戦地主の家族が世代交代していく姿は、時代とともに変化していく人々の思いと持続する志のせめぎあいであり、それを包み込むのが三線とカチャーシーの祝祭時空である。飲んで歌って踊れば問題が解消するわけではない。だが、カチャーシーが言葉でとらえることのできないな何かを探る祈りか呪文のように見えてくる。

私は昨年3月沖縄に行っていて、上演中の『カタブイ、1995』を那覇市のひめゆりホールで観た。そのとき、この芝居が三部作の2作目だと知った。その3作目が東京で上演されると知り、行きがかり上、観劇せねばという気になった。

脚本・演出の内藤裕子氏は埼玉出身で、沖縄の人ではない。プロデューサーからこの作品を依頼されたときは固辞したが説得され、調査や取材を重ねて芝居を完成させた。2022年上演の1作目『カタブイ、1972』はハヤカワ「悲劇喜劇」賞と鶴屋南北戯曲賞を受賞したそうだ。私は2作目と3作目しか観ていないが、よくできた芝居だと思う。押しつけがましいメッセージ性を抑え、沖縄の状況を多面的に浮かび上がらせている。

「カタブイ」は「片降い」と書く。本土から見た沖縄を「遠い土砂降り」と見なしたタイトルのようだ。沖縄の反戦地主の家族を描いた家族劇である。三部作はそれぞれ本土復帰直前の1972年、米兵少女暴行事件の1995年、現在の2025年が舞台である。第1作から第2作目までの時間経過が23年、第2作から第3作目までの時間経過が30年――世代交代していく家族の物語でもある。

1972年、東京の「杉浦君」という大学生がサトウキビ刈りの援農に来る。この学生は一家の同世代の娘にプロポーズしたがフラれたようだ(2作目、3作目から推測)。2作目ではこの学生が突然23年ぶりに家族を訪問し、3作目ではその30年後にまたも唐突に訪問する。この学生、私とほぼ同世代だから3作目では70代だ。70代になっても「杉浦君」のままである。

2作目も3作目もサトウキビ刈りが背景にある。3作目の茶の間のセットのカレンダーは2月で、途中から3月になる。ちょっと気になって調べてみると、サトウキビ収穫の最盛期は1月から3月だそうだ。この芝居は2025年2月から3月の話なのだ。

反戦地主の家族が世代交代していく姿は、時代とともに変化していく人々の思いと持続する志のせめぎあいであり、それを包み込むのが三線とカチャーシーの祝祭時空である。飲んで歌って踊れば問題が解消するわけではない。だが、カチャーシーが言葉でとらえることのできないな何かを探る祈りか呪文のように見えてくる。

『モンゴル帝国の興亡』(岡田英弘)は20世紀までの歴史 ― 2025年12月03日

20年以上前に出た次の新書を古書で入手して読んだ。

『モンゴル帝国の興亡』(岡田英弘/ちくま新書/2001.10)

岡田英弘(1931-2017)はユニークな歴史学者である。チンギス・ハーンが即位した1206年に世界史が始まったと説く『世界史の誕生』は刺激的な本だった。

人類共通の歴史である世界史は、ユーラシアの東西をつないだモンゴルに始まるという説に説得力がある。世界史におけるモンゴルの重要性を指摘した杉山正明(1952-2019)の言説に通じる。世代的に見て岡田英弘説を杉山正明が踏襲したのだろうか。

杉山正明には本書と同名の新書『モンゴル帝国の興亡』(講談社現代新書/1996.5)がある。私は6年前にこの新書を読んだが、その内容の大半は失念している。モンゴル史を復習するため、いずれ再読と思っていたが、再読の前に同名の別の新書を読む方がよさそうに思え、本書を読んだのである。

この新書を読了し、頭の中はモヤモヤしている。長時間の歴史の圧縮記述が、すんなりとは頭に入って来なかった。チンギス・ハーンの時代からソ連崩壊後のモンゴル国(それ以前はモンゴル人民共和国)までの長い歴史の上澄みをなでただけ、という気分である。

私が何となくイメージできるモンゴル史は5代目ハーンのフビライまでだ。それ以降の歴史は霧の中だ。約250ページの本書の81ページでフビライが亡くなる(1294年)。私がついていけたのは、そのあたりまで。その後の三分の二強は、未知の固有名詞が頻出する約700年の詳細年表を読み上げるような読書だった。オイラト、北元(モンゴル)、後金(清)からジュンガルに至る氏族や部族の抗争がぼんやりと浮かぶ。

本書であらためて認識したのは、キリスト教ネストリウス派(景教)のモンゴルの地への浸透だ。431年のエフェソス公会議で異端とされたネストリウス派は東方に活路を開いたのである。

また、バト率いるヨーロパ遠征(1236年~)にイングランドから逃れてきたイギリス人貴族の将校が参加していたとの話に驚いた。著者は次のように述べている。

「キリスト教世界の事情に通じているフランス派のこのイギリス人がモンゴル軍の先鋒部隊に加わって道案内をつとめていたところから見て、モンゴル軍の遠征の最終目的が、大西洋にまで達する西ヨーロッパ全体の征服であったことは疑いない。」

あのとき、オゴデイ死去の知らせが届いていなければ――などと夢想してしまう。

『モンゴル帝国の興亡』(岡田英弘/ちくま新書/2001.10)

岡田英弘(1931-2017)はユニークな歴史学者である。チンギス・ハーンが即位した1206年に世界史が始まったと説く『世界史の誕生』は刺激的な本だった。

人類共通の歴史である世界史は、ユーラシアの東西をつないだモンゴルに始まるという説に説得力がある。世界史におけるモンゴルの重要性を指摘した杉山正明(1952-2019)の言説に通じる。世代的に見て岡田英弘説を杉山正明が踏襲したのだろうか。

杉山正明には本書と同名の新書『モンゴル帝国の興亡』(講談社現代新書/1996.5)がある。私は6年前にこの新書を読んだが、その内容の大半は失念している。モンゴル史を復習するため、いずれ再読と思っていたが、再読の前に同名の別の新書を読む方がよさそうに思え、本書を読んだのである。

この新書を読了し、頭の中はモヤモヤしている。長時間の歴史の圧縮記述が、すんなりとは頭に入って来なかった。チンギス・ハーンの時代からソ連崩壊後のモンゴル国(それ以前はモンゴル人民共和国)までの長い歴史の上澄みをなでただけ、という気分である。

私が何となくイメージできるモンゴル史は5代目ハーンのフビライまでだ。それ以降の歴史は霧の中だ。約250ページの本書の81ページでフビライが亡くなる(1294年)。私がついていけたのは、そのあたりまで。その後の三分の二強は、未知の固有名詞が頻出する約700年の詳細年表を読み上げるような読書だった。オイラト、北元(モンゴル)、後金(清)からジュンガルに至る氏族や部族の抗争がぼんやりと浮かぶ。

本書であらためて認識したのは、キリスト教ネストリウス派(景教)のモンゴルの地への浸透だ。431年のエフェソス公会議で異端とされたネストリウス派は東方に活路を開いたのである。

また、バト率いるヨーロパ遠征(1236年~)にイングランドから逃れてきたイギリス人貴族の将校が参加していたとの話に驚いた。著者は次のように述べている。

「キリスト教世界の事情に通じているフランス派のこのイギリス人がモンゴル軍の先鋒部隊に加わって道案内をつとめていたところから見て、モンゴル軍の遠征の最終目的が、大西洋にまで達する西ヨーロッパ全体の征服であったことは疑いない。」

あのとき、オゴデイ死去の知らせが届いていなければ――などと夢想してしまう。

「俳優」にこだわり続ける山崎努の自伝を読んだ ― 2025年12月05日

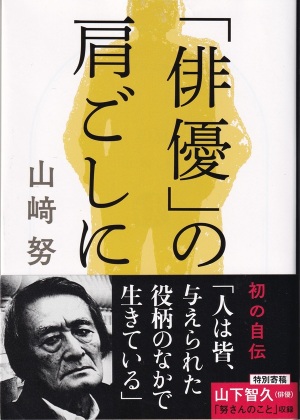

俳優・山崎努の自伝エッセイを読んだ。

『「俳優」の肩ごしに』(山崎努/文春文庫/2025.1)

この自伝、日経新聞の「私の履歴書」(2022年8月)がベースで、私はこの新聞連載を読んでいる。文庫本でまとめて読み返して、山崎努の芝居にかける熱い思いをあらためて感得した。自伝と言うより俳優論に近い。

私が山崎努を知ったのは映画『天国と地獄』である。その後、映画やテレビでは何度も観てきたが舞台は観ていない。現在89歳の山崎努は、61歳で主演した『リア王』(1998年1~2月)を最後の舞台出演とした。今後も彼の舞台を観ることはないだろう。

山崎努は「役者」という言葉が嫌いで「俳優」という言葉を使う。役者は古典芸能の技能者、俳優は体力勝負の永遠の素人という認識である。だから、自由に跳んだり跳ねたりするのが難しくなる60代で舞台出演をやめたようだ。「役者」と「俳優」の違いは私の語感とは少し異なる。だが、「俳優」を「演じる人間」として見つめる視線はよくわかる。

本書は自身のことを「ツトムくん」と呼んでいる。タイトルにあるように、演じるツトムくんを、著者が肩越しに眺めているのだ。面白い書き方だ。読者は、そんな著者を肩越しに見ている気分になる。

新聞連載を読んでいるとき、私はアラバールという劇作家の『建築家とアッシリアの皇帝』を知って興味を抱き、この芝居に関する数回分を切り抜いて保存した。連載の3カ月後、この芝居の上演を知り、古書で戯曲を入手、芝居(出演:岡本健一、成河)を観た。本書を読み返し、やはり『建築家とアッシリアの皇帝』のくだりが圧巻だと思った。

俳優座養成所から文学座に入った山崎努は、劇団「雲」設立騒動のときに劇団「雲」に移籍する。そして、11年間在籍した劇団「雲」を退団するとき、最後の区切りとして自ら企画したのが二人芝居『建築家とアッシリアの皇帝』なのだ。肉体を酷使する滑稽な不条理劇で、山崎努の相方をつとめる若手俳優が次々と脱落していく。61歳を機に舞台出演をやめた山崎努の心意気の背景がわかる芝居である。

『「俳優」の肩ごしに』(山崎努/文春文庫/2025.1)

この自伝、日経新聞の「私の履歴書」(2022年8月)がベースで、私はこの新聞連載を読んでいる。文庫本でまとめて読み返して、山崎努の芝居にかける熱い思いをあらためて感得した。自伝と言うより俳優論に近い。

私が山崎努を知ったのは映画『天国と地獄』である。その後、映画やテレビでは何度も観てきたが舞台は観ていない。現在89歳の山崎努は、61歳で主演した『リア王』(1998年1~2月)を最後の舞台出演とした。今後も彼の舞台を観ることはないだろう。

山崎努は「役者」という言葉が嫌いで「俳優」という言葉を使う。役者は古典芸能の技能者、俳優は体力勝負の永遠の素人という認識である。だから、自由に跳んだり跳ねたりするのが難しくなる60代で舞台出演をやめたようだ。「役者」と「俳優」の違いは私の語感とは少し異なる。だが、「俳優」を「演じる人間」として見つめる視線はよくわかる。

本書は自身のことを「ツトムくん」と呼んでいる。タイトルにあるように、演じるツトムくんを、著者が肩越しに眺めているのだ。面白い書き方だ。読者は、そんな著者を肩越しに見ている気分になる。

新聞連載を読んでいるとき、私はアラバールという劇作家の『建築家とアッシリアの皇帝』を知って興味を抱き、この芝居に関する数回分を切り抜いて保存した。連載の3カ月後、この芝居の上演を知り、古書で戯曲を入手、芝居(出演:岡本健一、成河)を観た。本書を読み返し、やはり『建築家とアッシリアの皇帝』のくだりが圧巻だと思った。

俳優座養成所から文学座に入った山崎努は、劇団「雲」設立騒動のときに劇団「雲」に移籍する。そして、11年間在籍した劇団「雲」を退団するとき、最後の区切りとして自ら企画したのが二人芝居『建築家とアッシリアの皇帝』なのだ。肉体を酷使する滑稽な不条理劇で、山崎努の相方をつとめる若手俳優が次々と脱落していく。61歳を機に舞台出演をやめた山崎努の心意気の背景がわかる芝居である。

眉村卓の老境作品に老人力を感じた ― 2025年12月07日

眉村卓の生前最後の短篇集とエッセイ集を読んだ。『筒井康隆自伝』を契機に日本SF第1世代へ思いを馳せ、読みたくなったのだ。

『夕焼けのかなた』(眉村卓/双葉文庫/2017.12)

『歳月パラパラ』(眉村卓/出版芸術社/2014.7)

眉村卓は2019年11月3日、84歳で逝った。その日私は彼の長編『カルタゴの運命』を読了した。フシギな暗合に慄然とした。逝去後に遺作長編『その果てを知らず』が出版されたが、生前に出た最後の本が上記2冊だと思う。前者が短篇集、後者はエッセイ集だが、両者の印象は混ざり合う。

晩年の眉村卓の小説はエッセイのようであり、小説はエッセイのようだ。自分の脳内に浮かぶ世界のアレコレをのびのびと描く老人力を感じる。コレデイイノダという気ままな脱力という形の力量である。

この二冊には懐旧の空気が色濃く流れている。旧友や駅が多く登場する。それは現実の旧友や駅ではなく、ひとときの異世界に誘う扉である。幻の旧友と幻の駅は老境の景色にマッチする。

短篇小説では「峠」、エッセイでは「『燃える傾斜』を書いた頃」が印象に残った。

「峠」は、80歳の老作家が会社員時代に短期間過ごした町を訪ねる追憶譚である。追憶に、あり得たかもしれない別の自分が重なる。齢を重ねた誰もが抱く心境である。

「『燃える傾斜』を書いた頃」を読んでいると、私が『燃える傾斜』を読んだ60年ほど前(高校時代だ)の記憶がよみがえり、追憶を共有しているような気分になった。『燃える傾斜』は、眉村卓が会社員時代に発表したデビュー作である。このエッセイでは、SFマガジン編集長の福島正実がこの作品について「彼はまだまだ、うんとまだまだですよ」と語った、と述べている。

福島正実のコメントは私も憶えている。エッセイには「PR雑誌か何か」とあるが、正確には「別冊宝石」(1964年3月)の座談会での発言である。石川喬司が「眉村卓が去年『燃える傾斜』という力作を出しました。」と述べ、それに応えた福島正実は「眉村氏の場合は、つまり作品の完成度としてまだまだ、たいへんにまだまだだと思うのです。(…)あの作品はまだまだSFマニアのものであっても、SFというジャーナリズムに受けいれられたジャンルの小説ではない、と。そういう感じが僕はするわけなんですがね。」と発言している。

私が『燃える傾斜』を読んだのは「別冊宝石」を読んだ後だった。福島発言を追認する気分で読んだように思う。しかし、記憶に残る作品になった。

『夕焼けのかなた』(眉村卓/双葉文庫/2017.12)

『歳月パラパラ』(眉村卓/出版芸術社/2014.7)

眉村卓は2019年11月3日、84歳で逝った。その日私は彼の長編『カルタゴの運命』を読了した。フシギな暗合に慄然とした。逝去後に遺作長編『その果てを知らず』が出版されたが、生前に出た最後の本が上記2冊だと思う。前者が短篇集、後者はエッセイ集だが、両者の印象は混ざり合う。

晩年の眉村卓の小説はエッセイのようであり、小説はエッセイのようだ。自分の脳内に浮かぶ世界のアレコレをのびのびと描く老人力を感じる。コレデイイノダという気ままな脱力という形の力量である。

この二冊には懐旧の空気が色濃く流れている。旧友や駅が多く登場する。それは現実の旧友や駅ではなく、ひとときの異世界に誘う扉である。幻の旧友と幻の駅は老境の景色にマッチする。

短篇小説では「峠」、エッセイでは「『燃える傾斜』を書いた頃」が印象に残った。

「峠」は、80歳の老作家が会社員時代に短期間過ごした町を訪ねる追憶譚である。追憶に、あり得たかもしれない別の自分が重なる。齢を重ねた誰もが抱く心境である。

「『燃える傾斜』を書いた頃」を読んでいると、私が『燃える傾斜』を読んだ60年ほど前(高校時代だ)の記憶がよみがえり、追憶を共有しているような気分になった。『燃える傾斜』は、眉村卓が会社員時代に発表したデビュー作である。このエッセイでは、SFマガジン編集長の福島正実がこの作品について「彼はまだまだ、うんとまだまだですよ」と語った、と述べている。

福島正実のコメントは私も憶えている。エッセイには「PR雑誌か何か」とあるが、正確には「別冊宝石」(1964年3月)の座談会での発言である。石川喬司が「眉村卓が去年『燃える傾斜』という力作を出しました。」と述べ、それに応えた福島正実は「眉村氏の場合は、つまり作品の完成度としてまだまだ、たいへんにまだまだだと思うのです。(…)あの作品はまだまだSFマニアのものであっても、SFというジャーナリズムに受けいれられたジャンルの小説ではない、と。そういう感じが僕はするわけなんですがね。」と発言している。

私が『燃える傾斜』を読んだのは「別冊宝石」を読んだ後だった。福島発言を追認する気分で読んだように思う。しかし、記憶に残る作品になった。

『泣き虫なまいき石川啄木』はコミカルでシリアス ― 2025年12月09日

紀伊國屋サザンシアターでこまつ座公演『泣き虫なまいき石川啄木』 (作:井上ひさし、演出:鵜山仁、出演:西川大貴、北川理恵、山西惇、那須佐代子、深沢樹、眞島秀和)を観た。

戯曲はかなり以前に読んだが、舞台を観るのは初めてである。一度聞いたら忘れられない秀逸な表題だ。石川啄木には確かに「泣き虫」「なまいき」というイメージがある。だが、この芝居の啄木は、さほど泣き虫でも生意気でもない。自己過信と過酷な実生活のあいだでもがく若者である。26歳で早世した啄木の晩年数年の家庭生活を描いている。

啄木と妻・節子との間には幼い京子がいる。床屋の2階を間借りした住居には啄木の母・カツが同居している。カツと節子は不仲だ。朝日新聞校正係の職を得た啄木は、すでに『一握の砂』を出版している。だが生活は楽でない。新聞社に行く電車賃もない。そこへ無職の禅僧である父・一禎が転がり込んでくる。一禎とカツの夫婦仲も悪い。

そんな家族をかかえた啄木に同情する。だが、啄木自身も頭デッカチの借金王である。何事かをなそうと夢想しつつ「実生活の白兵戦」に直面している。コミカルでシリアスな芝居だ。献身的な友人・金田一京助の姿が面白い。身勝手に禅僧ぶる父の人物造型も巧みだ。

この芝居の初演は1986年、その上演期間中に、井上ひさしは記者会見を開く。座長だった妻・好子の座長退任と離婚の発表である。妻の不倫が原因の離婚らしい。この会見で、井上ひさしは次のように語ったそうだ。

「私は物書きなので、自分の考えていることを言葉で、アドリブで話すのは苦手です。これまでの気持ちについては。『泣き虫なまいき石川啄木』に書いたつもりだし、読んでいただければ分かります。」(新潮文庫の扇田昭彦・解説より)

井上家の家庭騒動に関しては何年か前に、元妻の本や娘の本を読んだことがあり、タイヘンな家族だなと思った。

そんな知識による予断をもってこの芝居を観たので、妻への不信に苦悩する啄木は作者自身の反映にも思える。だが、浄化されすぎているようにも感じる。浄化こそが作者の思いとしてもいいのだが、記者会見の発言は作家らしい韜晦のように思える。この芝居は、私芝居というよりは作家精神を発揮した創作だと思う。

戯曲はかなり以前に読んだが、舞台を観るのは初めてである。一度聞いたら忘れられない秀逸な表題だ。石川啄木には確かに「泣き虫」「なまいき」というイメージがある。だが、この芝居の啄木は、さほど泣き虫でも生意気でもない。自己過信と過酷な実生活のあいだでもがく若者である。26歳で早世した啄木の晩年数年の家庭生活を描いている。

啄木と妻・節子との間には幼い京子がいる。床屋の2階を間借りした住居には啄木の母・カツが同居している。カツと節子は不仲だ。朝日新聞校正係の職を得た啄木は、すでに『一握の砂』を出版している。だが生活は楽でない。新聞社に行く電車賃もない。そこへ無職の禅僧である父・一禎が転がり込んでくる。一禎とカツの夫婦仲も悪い。

そんな家族をかかえた啄木に同情する。だが、啄木自身も頭デッカチの借金王である。何事かをなそうと夢想しつつ「実生活の白兵戦」に直面している。コミカルでシリアスな芝居だ。献身的な友人・金田一京助の姿が面白い。身勝手に禅僧ぶる父の人物造型も巧みだ。

この芝居の初演は1986年、その上演期間中に、井上ひさしは記者会見を開く。座長だった妻・好子の座長退任と離婚の発表である。妻の不倫が原因の離婚らしい。この会見で、井上ひさしは次のように語ったそうだ。

「私は物書きなので、自分の考えていることを言葉で、アドリブで話すのは苦手です。これまでの気持ちについては。『泣き虫なまいき石川啄木』に書いたつもりだし、読んでいただければ分かります。」(新潮文庫の扇田昭彦・解説より)

井上家の家庭騒動に関しては何年か前に、元妻の本や娘の本を読んだことがあり、タイヘンな家族だなと思った。

そんな知識による予断をもってこの芝居を観たので、妻への不信に苦悩する啄木は作者自身の反映にも思える。だが、浄化されすぎているようにも感じる。浄化こそが作者の思いとしてもいいのだが、記者会見の発言は作家らしい韜晦のように思える。この芝居は、私芝居というよりは作家精神を発揮した創作だと思う。

イランの現代史は複雑でわかりにくい ― 2025年12月11日

先月(2025年11月25日)出たばかりの次の新書を読んだ。

『イラン現代史:イスラーム革命から核問題、対イスラエル戦争まで』(黒田賢治/中公新書)

1979年のイラン革命から2025年7月までの現代史を解説している。イスラエルのイランへの爆撃とイランによるドローン報復爆撃という、つい数カ月前の出来事までを扱ったホットな本だ。

1979年のイラン革命は、私が社会人になって6年目の出来事で、よく憶えている。それ以前はイラン航空の新聞広告をよく目にした。パーレビ国王(パフラヴィー国王)を起用した日本電気の全面広告も記憶している。インタビュー記事形式の広告だった。国王が一企業の広告に登場するのに少し驚いた。

その国王があっけなく亡命を余儀なくされ、入れ替わりにフランスに亡命していたホメイニ師が帰国、あれよあれよと言う間たに不可思議な宗教国家が成立した。三井物産が中心に設立したIJPC(イラン・ジャパン石油化学)は撤退し、巨額の損失を出した。

あのイラン革命以降のイランの歴史は、私の頭の中ではゴチャゴチャしていてよくわからない。王政を倒したイランは、民主的な共和政に移行するのではなくイラン・イスラーム共和国という宗教国家に移行した。独裁制が別の独裁制に代わったようにも見える。

そんなゴチャゴチャのイラン現代史を整理・把握したいと思って本書を繙いた。著者は1982年生まれの准教授(国立民族博物館)である。あのイラン革命のとき、まだ生まれいない。私自身が馬齢を重ねたと感じてしまう。

読みにくい本ではなく面白い。だが、読み終えても依然として頭の中にモヤがかかっている。イランの政治体制と実態が複雑で、その変転が激しいからである。「保守派」「急進派」「改革派」の違いを把握しにくい。急進派内の穏健派なども出てくる。「監督者評議会」「イスラーム評議会」「国民議会」「革命防衛隊」「大統領」の関係もわかりにくい。すべての上に「最高指導者」(ホメイニー師→ハーメネイー師)がいて、政治と宗教を仕切っている――それはわかる。どう考えても、そこに無理がある。

ただし、本書によって、イランを独裁的な強権国家とは見なせないと認識した。革命後何度か実施された大統領選の経緯は興味深い。国民の動向も政治の大きな要因になっている。本書の末尾近くで著者は次のように述べている。

「大統領選挙への抗議行動や立候補者の変化、投票率の変動、さらには信仰や祭礼の変化など、国家と社会の関係は変化してきたのである。イランに生きる人々は、体制指導部が示す方針に繰り返し異議申し立てを行ってきた。それは抗議運動だけでなく、何気ない行動によってなされてきた。」

『イラン現代史:イスラーム革命から核問題、対イスラエル戦争まで』(黒田賢治/中公新書)

1979年のイラン革命から2025年7月までの現代史を解説している。イスラエルのイランへの爆撃とイランによるドローン報復爆撃という、つい数カ月前の出来事までを扱ったホットな本だ。

1979年のイラン革命は、私が社会人になって6年目の出来事で、よく憶えている。それ以前はイラン航空の新聞広告をよく目にした。パーレビ国王(パフラヴィー国王)を起用した日本電気の全面広告も記憶している。インタビュー記事形式の広告だった。国王が一企業の広告に登場するのに少し驚いた。

その国王があっけなく亡命を余儀なくされ、入れ替わりにフランスに亡命していたホメイニ師が帰国、あれよあれよと言う間たに不可思議な宗教国家が成立した。三井物産が中心に設立したIJPC(イラン・ジャパン石油化学)は撤退し、巨額の損失を出した。

あのイラン革命以降のイランの歴史は、私の頭の中ではゴチャゴチャしていてよくわからない。王政を倒したイランは、民主的な共和政に移行するのではなくイラン・イスラーム共和国という宗教国家に移行した。独裁制が別の独裁制に代わったようにも見える。

そんなゴチャゴチャのイラン現代史を整理・把握したいと思って本書を繙いた。著者は1982年生まれの准教授(国立民族博物館)である。あのイラン革命のとき、まだ生まれいない。私自身が馬齢を重ねたと感じてしまう。

読みにくい本ではなく面白い。だが、読み終えても依然として頭の中にモヤがかかっている。イランの政治体制と実態が複雑で、その変転が激しいからである。「保守派」「急進派」「改革派」の違いを把握しにくい。急進派内の穏健派なども出てくる。「監督者評議会」「イスラーム評議会」「国民議会」「革命防衛隊」「大統領」の関係もわかりにくい。すべての上に「最高指導者」(ホメイニー師→ハーメネイー師)がいて、政治と宗教を仕切っている――それはわかる。どう考えても、そこに無理がある。

ただし、本書によって、イランを独裁的な強権国家とは見なせないと認識した。革命後何度か実施された大統領選の経緯は興味深い。国民の動向も政治の大きな要因になっている。本書の末尾近くで著者は次のように述べている。

「大統領選挙への抗議行動や立候補者の変化、投票率の変動、さらには信仰や祭礼の変化など、国家と社会の関係は変化してきたのである。イランに生きる人々は、体制指導部が示す方針に繰り返し異議申し立てを行ってきた。それは抗議運動だけでなく、何気ない行動によってなされてきた。」

『昭和の選択 “引き揚げの神様”と呼ばれた男』の再放送がある ― 2025年12月13日

先日、NHKの『英雄たちの選択――昭和の選択 “引き揚げの神様”と呼ばれた男』という番組を観た。松村義士男というあまり知られていない人物の紹介だ。私は昨年読んだ『奪還:日本人難民6万人を救った男』(城内康伸/新潮社)で初めてこの人物を知った。ウィキペディアにも、まだ「松村義士男」の項目はない。

『昭和の選択 “引き揚げの神様”と呼ばれた男』は、NHK BS 12月17日(水)午後5:00から再放送されるようだ。この番組で、より多くの人々にこの人物を知ってほしいと思う。

松村義士男は一個人である。労働運動に関わって2回検挙されている。終戦直前、朝鮮の建設会社で働いていて召集され、ソ連の捕虜になる。だが、機敏に脱走する。その後は、現地で邦人引き揚げというプロジェクトに取り組み、抜群の胆力と交渉力を発揮し「引き揚げの神様」と呼ばれるようになる。この男の尽力で6万人が帰国できた。

問題は帰国後である。多額の負債をかかえ、その返済に苦労するのだ。引き揚げ作業には列車や船を調達しなければならない。詳細は不明だが、おそらくは引き揚げ対象の現地邦人の資産家から個人で借り入れたのだろう。借りた金を返すのは当然としても、あまりに理不尽な話だ。本来は国や役所が担うべきプロジェクトを、それが期待できないが故に一個人が担った――その負債である。

松村義士男の後半生には空白が多く、詳細は不明だそうだ。戦後22年の1967年に55歳で病死している。番組の司会者・磯田道史氏は、松村義士男に独自の美学があったのかもしれないと述べている。この番組を機に、何等かの情報で彼の後半生の空白が多少でも埋まればとも思う。

『昭和の選択 “引き揚げの神様”と呼ばれた男』は、NHK BS 12月17日(水)午後5:00から再放送されるようだ。この番組で、より多くの人々にこの人物を知ってほしいと思う。

松村義士男は一個人である。労働運動に関わって2回検挙されている。終戦直前、朝鮮の建設会社で働いていて召集され、ソ連の捕虜になる。だが、機敏に脱走する。その後は、現地で邦人引き揚げというプロジェクトに取り組み、抜群の胆力と交渉力を発揮し「引き揚げの神様」と呼ばれるようになる。この男の尽力で6万人が帰国できた。

問題は帰国後である。多額の負債をかかえ、その返済に苦労するのだ。引き揚げ作業には列車や船を調達しなければならない。詳細は不明だが、おそらくは引き揚げ対象の現地邦人の資産家から個人で借り入れたのだろう。借りた金を返すのは当然としても、あまりに理不尽な話だ。本来は国や役所が担うべきプロジェクトを、それが期待できないが故に一個人が担った――その負債である。

松村義士男の後半生には空白が多く、詳細は不明だそうだ。戦後22年の1967年に55歳で病死している。番組の司会者・磯田道史氏は、松村義士男に独自の美学があったのかもしれないと述べている。この番組を機に、何等かの情報で彼の後半生の空白が多少でも埋まればとも思う。

討ち入りの日に『 つか版・忠臣蔵2025』を観た ― 2025年12月15日

昨日(2025.12.14)、紀伊国屋ホールで幻冬舎Presents 劇団扉座第80回公演『 つか版・忠臣蔵2025』(原作:つかこうへい、脚本・演出:横内謙介、企画:見城徹、出演:岡森諦、山本亨、中原三千代、犬飼淳治、砂田桃子、他)を観た。

劇団扉座の芝居も『つか版・忠臣蔵』も、私には初見だ。賑やかで華々しく、目まぐるしくて楽しい舞台だった。私は忠臣蔵ファンなので、かなりのフィクションやノンフィクションを読んできた。映像もそれなりに観ている。だが『つか版・忠臣蔵』は見落としていた。しかも、観劇当日が討ち入りの日とは失念していた。舞台で「時は元禄15年12月14日……」を聞いて、今日が討ち入りの日だと思い出した。忠臣蔵ファン返上か……

『つか版・忠臣蔵』の戯曲は読んでいないが、やる気のない赤穂浪士たちを宝井其角がたきつけて討ち入りを実現させ「忠臣蔵の物語」を仕立て上げる話だとは承知していた。つかこうへいらしい切り口だ。

エンタメとしての忠臣蔵にはバリエーションが無数にある。吉良が善人、浪士が悪人というパターンでは、子供の頃にシャボン玉ホリデーで観たコントが印象深い。食い詰めた赤穂浪士が吉良邸に無心に押しかけ、吉良は「おまえらを心配していた」と歓待するも心臓発作で急死、浪士たちはその急死を復讐に仕立て上げて「エイエイオウ」と叫ぶ。

『つか版・忠臣蔵』は、愚鈍な内匠頭や怠惰な浪士たちを物語の人物に仕立てあげるだけでなく、善人で気弱な吉良を悪役に誘導する話になっている。その算段が面白い。まさに、つかこうへいの世界だ。

今回の舞台は脚本・横内謙介だから、つかこうへいの戯曲をアレンジしているのだと思う。どこまでがつかこうへいで、どこからが横内謙介なのか、私にはわからない。二人の相乗効果でより面白くなっているのだろうとは想像できる。芝居のなかの台詞でも何度か語られるが、元禄時代に成立した忠臣蔵の物語の寿命は21世紀にまで達している。驚異の普遍的なエンタメだと思う。

私が観た討ち入りの日の公演は千秋楽で、カーテンコールには勧進元の見城徹も登場した。あらためて、忠臣蔵は祝祭劇だと思った。

劇団扉座の芝居も『つか版・忠臣蔵』も、私には初見だ。賑やかで華々しく、目まぐるしくて楽しい舞台だった。私は忠臣蔵ファンなので、かなりのフィクションやノンフィクションを読んできた。映像もそれなりに観ている。だが『つか版・忠臣蔵』は見落としていた。しかも、観劇当日が討ち入りの日とは失念していた。舞台で「時は元禄15年12月14日……」を聞いて、今日が討ち入りの日だと思い出した。忠臣蔵ファン返上か……

『つか版・忠臣蔵』の戯曲は読んでいないが、やる気のない赤穂浪士たちを宝井其角がたきつけて討ち入りを実現させ「忠臣蔵の物語」を仕立て上げる話だとは承知していた。つかこうへいらしい切り口だ。

エンタメとしての忠臣蔵にはバリエーションが無数にある。吉良が善人、浪士が悪人というパターンでは、子供の頃にシャボン玉ホリデーで観たコントが印象深い。食い詰めた赤穂浪士が吉良邸に無心に押しかけ、吉良は「おまえらを心配していた」と歓待するも心臓発作で急死、浪士たちはその急死を復讐に仕立て上げて「エイエイオウ」と叫ぶ。

『つか版・忠臣蔵』は、愚鈍な内匠頭や怠惰な浪士たちを物語の人物に仕立てあげるだけでなく、善人で気弱な吉良を悪役に誘導する話になっている。その算段が面白い。まさに、つかこうへいの世界だ。

今回の舞台は脚本・横内謙介だから、つかこうへいの戯曲をアレンジしているのだと思う。どこまでがつかこうへいで、どこからが横内謙介なのか、私にはわからない。二人の相乗効果でより面白くなっているのだろうとは想像できる。芝居のなかの台詞でも何度か語られるが、元禄時代に成立した忠臣蔵の物語の寿命は21世紀にまで達している。驚異の普遍的なエンタメだと思う。

私が観た討ち入りの日の公演は千秋楽で、カーテンコールには勧進元の見城徹も登場した。あらためて、忠臣蔵は祝祭劇だと思った。

最近のコメント