橋元時間論の集大成『光速・時空・生命』の最終章は壮大なSF ― 2025年01月20日

書店の棚で本書を見つけ、すぐに購入した。昨年(2024年)10月に出た新書だ。

『光速・時空・生命:秒速30万キロから見た世界』(橋元淳一郎/インタナショナル新書・集英社インターナショナル)

私はこれまでに橋元氏の時間に関する本を何冊か読んでいる。『時間はどこで生まれるか』、『時間はなぜ取り戻せないのか』、『時空と生命』、『空間は実在するか』などである。時間は生命現象によって発生したとする橋元時間論にはセンス・オブ・ワンダーがあり、魅せられた。

と言っても、私が橋元氏の言説を十分に理解できているわけではない。いつの日か、ゆっくり読み返して理解を深めたいと思っていた。だから、書店で新刊を発見したとき、橋本時間論を復習して多少なりとも理解を深める機会だと感じたのである。

本書は相対論の解説をメインに光速の不思議を解説し、速度とは何かの検討を通して時間と生命を考察している。後半はかなりSFに近くなる。

昔読んだ橋元時間論の内容の大半は失念しているので、あらためて「ヘェー」と感じながら本書を読み進めた。フワーッとしか理解できない広遠な思考実験を再体験し、遠い世界を旅した気分になった。

物理学における「時間」とわれわれが感じている「時間」は、似て非なるものである。物理の時間には「流れ」がない。時間の流れを創るのは生命である、というのが本書のテーマだと思う。「速度」や「動く」という現象への考察も面白い。これらは物理現象というよりは生命が創り出すものだそうだ。光速はモノの動く速さではなく、この宇宙の壁だという指摘にナルホドと感じた。もちろん、十分に咀嚼できたわけではないが。

著者は、本書の目論見は新たな科学的真理の構築などではなく、SF思考実験だとしている。そして、最終章は「百兆年の旅路」と題するSF的思考実験空想譚になっている。ユニバースではなくマルチバースの宇宙を旅する壮大なSFだ。

『光速・時空・生命:秒速30万キロから見た世界』(橋元淳一郎/インタナショナル新書・集英社インターナショナル)

私はこれまでに橋元氏の時間に関する本を何冊か読んでいる。『時間はどこで生まれるか』、『時間はなぜ取り戻せないのか』、『時空と生命』、『空間は実在するか』などである。時間は生命現象によって発生したとする橋元時間論にはセンス・オブ・ワンダーがあり、魅せられた。

と言っても、私が橋元氏の言説を十分に理解できているわけではない。いつの日か、ゆっくり読み返して理解を深めたいと思っていた。だから、書店で新刊を発見したとき、橋本時間論を復習して多少なりとも理解を深める機会だと感じたのである。

本書は相対論の解説をメインに光速の不思議を解説し、速度とは何かの検討を通して時間と生命を考察している。後半はかなりSFに近くなる。

昔読んだ橋元時間論の内容の大半は失念しているので、あらためて「ヘェー」と感じながら本書を読み進めた。フワーッとしか理解できない広遠な思考実験を再体験し、遠い世界を旅した気分になった。

物理学における「時間」とわれわれが感じている「時間」は、似て非なるものである。物理の時間には「流れ」がない。時間の流れを創るのは生命である、というのが本書のテーマだと思う。「速度」や「動く」という現象への考察も面白い。これらは物理現象というよりは生命が創り出すものだそうだ。光速はモノの動く速さではなく、この宇宙の壁だという指摘にナルホドと感じた。もちろん、十分に咀嚼できたわけではないが。

著者は、本書の目論見は新たな科学的真理の構築などではなく、SF思考実験だとしている。そして、最終章は「百兆年の旅路」と題するSF的思考実験空想譚になっている。ユニバースではなくマルチバースの宇宙を旅する壮大なSFだ。

昭和を映すミステリー『大いなる幻影』を読んだ ― 2025年01月22日

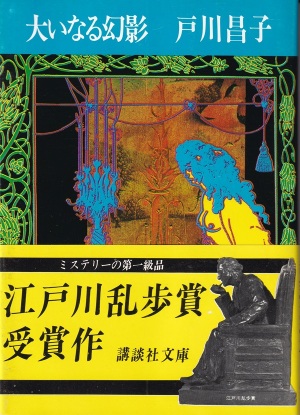

1962年の江戸川乱歩賞受賞作『大いなる幻影』を読んだ。2016年に85歳で亡くなった戸川昌子のデビュー作である。

『大いなる幻影』(戸川昌子・講談社文庫)

なぜ、60年以上昔のミステリーを読む気になったのか。先日観た渡辺えり作・演出の芝居『りぼん』のせいである。戦後史を刻印しつつ時間が錯綜するこの芝居は多様な事物を盛り込んでいて、パンフレットでは「『りぼん』を知るためのキーワード」8項目を取り上げている。そのキーワードの一つが「戸川昌子『大いなる幻影』」だった。次のように解説している。

「戦後という時代に自立を目指し、自身に誇りをもって生きてきた女性たちの夢が無惨に打ち砕かれた様や、老後の孤独が容赦なく描かれており、渡辺えりは今回の『りぼん』の執筆において大きな影響を受けたという」

この解説で未読の古いミステリーを読みたくなり、ネット古書店で入手したのだ。

小説の舞台はK女子アパート。実在した同潤会大塚女子アパートがモデルである。1930年(昭和5年)にモダンで贅沢なアパートとして建てられ、戦後も存続し、2003年に解体された。戸川昌子は1923年から1962年(乱歩賞受賞の年)まで、このアパートに母親と住んでいたそうだ。

驚いたことに、このアパートは1957年に、道路拡幅のため曳家工事で4m後退している。中庭のある囲み型の5階建て百数十戸のアパートを、住人が居住している状態のまま4m動かしたそうだ。『大いなる幻影』その工事をミステリーに取り入れている。

この小説で強く印象に残るのは、K女子アパートの様子とそこに住む老いた女性たちの姿である。かつての高級アパートは古び、「働く女性」たちも老いていく。人と住居の老残を描いた小説である。この小説を書いた戸川昌子は30歳そこそこのシャンソン歌手だった。その若さゆえに老残をクールに描けたのかもしれない。

私は、この小説を面白く読み進めながらも、これは犯罪小説であって推理小説ではなさそうだなと感じていた。それは浅はかな私の勘違いだった。江戸川乱歩賞らしい見事なミステリーだった。

『大いなる幻影』(戸川昌子・講談社文庫)

なぜ、60年以上昔のミステリーを読む気になったのか。先日観た渡辺えり作・演出の芝居『りぼん』のせいである。戦後史を刻印しつつ時間が錯綜するこの芝居は多様な事物を盛り込んでいて、パンフレットでは「『りぼん』を知るためのキーワード」8項目を取り上げている。そのキーワードの一つが「戸川昌子『大いなる幻影』」だった。次のように解説している。

「戦後という時代に自立を目指し、自身に誇りをもって生きてきた女性たちの夢が無惨に打ち砕かれた様や、老後の孤独が容赦なく描かれており、渡辺えりは今回の『りぼん』の執筆において大きな影響を受けたという」

この解説で未読の古いミステリーを読みたくなり、ネット古書店で入手したのだ。

小説の舞台はK女子アパート。実在した同潤会大塚女子アパートがモデルである。1930年(昭和5年)にモダンで贅沢なアパートとして建てられ、戦後も存続し、2003年に解体された。戸川昌子は1923年から1962年(乱歩賞受賞の年)まで、このアパートに母親と住んでいたそうだ。

驚いたことに、このアパートは1957年に、道路拡幅のため曳家工事で4m後退している。中庭のある囲み型の5階建て百数十戸のアパートを、住人が居住している状態のまま4m動かしたそうだ。『大いなる幻影』その工事をミステリーに取り入れている。

この小説で強く印象に残るのは、K女子アパートの様子とそこに住む老いた女性たちの姿である。かつての高級アパートは古び、「働く女性」たちも老いていく。人と住居の老残を描いた小説である。この小説を書いた戸川昌子は30歳そこそこのシャンソン歌手だった。その若さゆえに老残をクールに描けたのかもしれない。

私は、この小説を面白く読み進めながらも、これは犯罪小説であって推理小説ではなさそうだなと感じていた。それは浅はかな私の勘違いだった。江戸川乱歩賞らしい見事なミステリーだった。

「神韻」は法輪功の舞踏劇だった ― 2025年01月24日

J:COMホール八王子で「神韻(シェンユン)日本公演2025」という舞踏劇を観た。新聞で「神韻」の全面広告を見たときは、私の関心外の舞台だと思ってスルーした。だが、出不精の家人が観たいと言い出した。ケイト・ブランシェットが「極上の美しさ」と推薦しているのに惹かれたらしい。で、チケットを手配することになった。

チケットと共に送付されてきたチラシなどで得た観劇前の予備知識は以下の通りだ。

・神韻はニューヨークを拠点にした中国人の舞踏団のようだ

・「北京が恐れる舞台」と銘打っている

・共産党政権下で失われた伝統文化復興の公演らしい

・アクロバットのような華やかな中国の古典舞踏のようだ

そんな予備知識から『長安の春』(石田幹之助)などで読んだ胡旋舞を連想した。唐の時代から続く舞踏なら一見の価値があるかなと思った。

公演の当日、ロビーのグッズ売り場に「法輪大法」の書籍があるのを発見し、神韻は法輪功だと気づき、ナルホドと思った。釈然としなかったものが氷塊する気分になった。中国で一大勢力となって大弾圧を受けた法輪功が絡んだ公演なのだ。

観劇後にネットで調べると「神韻は祖国を離れた北米在住の法輪功を信仰する華人たちにより、2006年にニューヨークで設立された」との説明があった。

神韻の舞台は17の演目で構成されている。その都度、男女の司会者による簡単な演目紹介がある。舞踏劇がメインだが、テノール独唱、二胡独奏などもある。

その舞台の特長は、新体操のようなパフォーマンスが繰り広げる華やかなスペクタルである。巨大なデジタル背景幕に目を見張った。単なる背景ではなく、精緻な風景のなかを演者たちが縦横に飛び回る動画にもなる。動画の演者がスムーズに舞台上の生の演者にすり替わる仕掛けを多用している。デジタル背景だから舞台転換は瞬時だ。

演目は古典舞踊、孫悟空や李白が登場する舞踏劇だけでない。現代中国が舞台の演目もある。法輪功の弾圧場面などを描いてた舞踏劇である。そして、最後の演目「創生主の到来」は、現代都市上海が巨大な津波に飲み込まれ、創生主(お釈迦様のようにも見える)が来迎し、人々が天上界に救済されるような内容だった。壮大な映像である。

派手派手しくて有難い新興宗教じみた舞台を観て、不思議の国を垣間見た気分になった。

チケットと共に送付されてきたチラシなどで得た観劇前の予備知識は以下の通りだ。

・神韻はニューヨークを拠点にした中国人の舞踏団のようだ

・「北京が恐れる舞台」と銘打っている

・共産党政権下で失われた伝統文化復興の公演らしい

・アクロバットのような華やかな中国の古典舞踏のようだ

そんな予備知識から『長安の春』(石田幹之助)などで読んだ胡旋舞を連想した。唐の時代から続く舞踏なら一見の価値があるかなと思った。

公演の当日、ロビーのグッズ売り場に「法輪大法」の書籍があるのを発見し、神韻は法輪功だと気づき、ナルホドと思った。釈然としなかったものが氷塊する気分になった。中国で一大勢力となって大弾圧を受けた法輪功が絡んだ公演なのだ。

観劇後にネットで調べると「神韻は祖国を離れた北米在住の法輪功を信仰する華人たちにより、2006年にニューヨークで設立された」との説明があった。

神韻の舞台は17の演目で構成されている。その都度、男女の司会者による簡単な演目紹介がある。舞踏劇がメインだが、テノール独唱、二胡独奏などもある。

その舞台の特長は、新体操のようなパフォーマンスが繰り広げる華やかなスペクタルである。巨大なデジタル背景幕に目を見張った。単なる背景ではなく、精緻な風景のなかを演者たちが縦横に飛び回る動画にもなる。動画の演者がスムーズに舞台上の生の演者にすり替わる仕掛けを多用している。デジタル背景だから舞台転換は瞬時だ。

演目は古典舞踊、孫悟空や李白が登場する舞踏劇だけでない。現代中国が舞台の演目もある。法輪功の弾圧場面などを描いてた舞踏劇である。そして、最後の演目「創生主の到来」は、現代都市上海が巨大な津波に飲み込まれ、創生主(お釈迦様のようにも見える)が来迎し、人々が天上界に救済されるような内容だった。壮大な映像である。

派手派手しくて有難い新興宗教じみた舞台を観て、不思議の国を垣間見た気分になった。

『北里柴三郎』(上山明博)は官尊民卑の権威主義との攻防譚 ― 2025年01月26日

昨年、北里柴三郎の伝記を2冊読んだ。『北里柴三郎:雷と呼ばれた男』(山崎光男)と『奏鳴曲 北里と鷗外』(海堂尊)である。この人物の概略がわかり、それで満足していたが、次の伝記があると知り、読んでみたくなった。

『北里柴三郎:感染症と闘いつづけた男』(上山明博/青土社/2021.9)

北里の生涯のあらましは記憶に残っているので、それを追体験する気分で、かなりスラスラと読了できた。山崎氏や海堂氏の著作が想像力を加味した物語仕立てなのに対して、本書は北里の研究業績紹介をベースにしたノンフクションである。同時代の文書(記事や書簡など)の紹介が多い。エピソードや私生活に関する記述は少ない。

資料に基づいた坦々とした記述にもかかわらず、起伏に富んだ北里の生涯の面白さが伝わってきてくる。北里という人物の魅力がくっきりと浮かび上がってくる伝記だ。

雑駁にまとめれば、北里の伝記は、男の嫉妬に駆られた東京帝大医学部教授(青山胤通など)や陸軍軍医総監森林太郎(鷗外)らとの攻防譚である。その背景には、卓越した細菌学者北里の成功物語と、当然に受賞するべきだった第1回ノーベル生理医学賞を逸した無念な逸話がある。無念と思うのは後世の我々であり、北里自身はさほど気にしていなかったかもしれない。

本書で印象深いのはドイツ留学を終えた北里が帰国する場面である。次のように記述している。

「おそらく北里は横浜港に着岸し、六年半ぶりに日本の土を踏む際、大勢の市民の歓迎を受けると想定したと思われる。しかし、北里の予想に反して横浜港には出迎えてくれる市民の姿はなく、インタビューを申し込む記者もいなかった。」

北里はドイツ留学中に破傷風菌の純粋培養や血清療法を開発で名声を上げた世界的研究者だった。欧米の大学から破格の待遇での招聘を受けていたが、国費留学生だったためそれらの招聘を断り、祖国に貢献すべく帰国する。

著者は帰国当時の新聞や雑誌を調べたそうだ。世界的に名声を得た細菌学者の帰国を報じる記事はなかった。当時、東京帝大医学部の教授たちが北里と対立していて、北里への批判的な言説もあった。当時のメディアは北里の業績を把握していなかったのだと推察される。

帰国した北里を受け入れる研究機関はなく、世界的細菌学者が無聊をかこっているのを見かねた人々が福沢諭吉の力によって、北里のために民間の伝染病研究所を設立する。そこから、北里に敵対する勢力との興味深い物語が始まるのである。

本書は脚気論争も詳述している。北里のメインの研究業績とは別の話題だが、東京帝大医学部や陸軍軍医森林太郎らの大きな失点あるは汚点である。著者は「けだし真実の解明のためのもっとも大きな障害は、権威者といわれる特定の人びとの固定観念と集団権威体制の頑強さにこそあった」と彼らを批判している。本書は官尊民卑の権威主義に抗した細菌学者の伝記である。

本書で気がかりな点がひとつあった。巻末の年表では1890年に第1回ノーベル賞とあり、本文にもノーベル賞に基づいて1890年頃を描いた記述がある。第1回ノーベル賞は1890年ではなく1901年である。本書141頁でも、1986年12月にノーベルが死去し、1900年にノーベル賞の定款が定められたと述べている。記述が混乱しているように思えた。

『北里柴三郎:感染症と闘いつづけた男』(上山明博/青土社/2021.9)

北里の生涯のあらましは記憶に残っているので、それを追体験する気分で、かなりスラスラと読了できた。山崎氏や海堂氏の著作が想像力を加味した物語仕立てなのに対して、本書は北里の研究業績紹介をベースにしたノンフクションである。同時代の文書(記事や書簡など)の紹介が多い。エピソードや私生活に関する記述は少ない。

資料に基づいた坦々とした記述にもかかわらず、起伏に富んだ北里の生涯の面白さが伝わってきてくる。北里という人物の魅力がくっきりと浮かび上がってくる伝記だ。

雑駁にまとめれば、北里の伝記は、男の嫉妬に駆られた東京帝大医学部教授(青山胤通など)や陸軍軍医総監森林太郎(鷗外)らとの攻防譚である。その背景には、卓越した細菌学者北里の成功物語と、当然に受賞するべきだった第1回ノーベル生理医学賞を逸した無念な逸話がある。無念と思うのは後世の我々であり、北里自身はさほど気にしていなかったかもしれない。

本書で印象深いのはドイツ留学を終えた北里が帰国する場面である。次のように記述している。

「おそらく北里は横浜港に着岸し、六年半ぶりに日本の土を踏む際、大勢の市民の歓迎を受けると想定したと思われる。しかし、北里の予想に反して横浜港には出迎えてくれる市民の姿はなく、インタビューを申し込む記者もいなかった。」

北里はドイツ留学中に破傷風菌の純粋培養や血清療法を開発で名声を上げた世界的研究者だった。欧米の大学から破格の待遇での招聘を受けていたが、国費留学生だったためそれらの招聘を断り、祖国に貢献すべく帰国する。

著者は帰国当時の新聞や雑誌を調べたそうだ。世界的に名声を得た細菌学者の帰国を報じる記事はなかった。当時、東京帝大医学部の教授たちが北里と対立していて、北里への批判的な言説もあった。当時のメディアは北里の業績を把握していなかったのだと推察される。

帰国した北里を受け入れる研究機関はなく、世界的細菌学者が無聊をかこっているのを見かねた人々が福沢諭吉の力によって、北里のために民間の伝染病研究所を設立する。そこから、北里に敵対する勢力との興味深い物語が始まるのである。

本書は脚気論争も詳述している。北里のメインの研究業績とは別の話題だが、東京帝大医学部や陸軍軍医森林太郎らの大きな失点あるは汚点である。著者は「けだし真実の解明のためのもっとも大きな障害は、権威者といわれる特定の人びとの固定観念と集団権威体制の頑強さにこそあった」と彼らを批判している。本書は官尊民卑の権威主義に抗した細菌学者の伝記である。

本書で気がかりな点がひとつあった。巻末の年表では1890年に第1回ノーベル賞とあり、本文にもノーベル賞に基づいて1890年頃を描いた記述がある。第1回ノーベル賞は1890年ではなく1901年である。本書141頁でも、1986年12月にノーベルが死去し、1900年にノーベル賞の定款が定められたと述べている。記述が混乱しているように思えた。

十数年前のテレビ対談本を読んだ ― 2025年01月28日

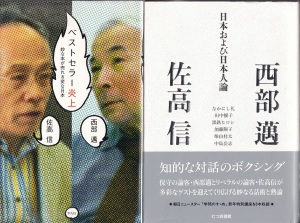

西部邁の最後の著書『保守の遺言』で久々に綿々嫋嫋たる西部節に接し、西部氏の自死の直後に古書で入手して積んだままの対談本2冊を思い出した。佐高信氏との対談である。思い出したのを機に、ほぼ1日で2冊を一気に読んだ。

『ベストセラー炎上』(西部邁・佐高信/平凡社/2011.9)

『日本および日本人論』(西部邁・佐高信編/七つ森書館/2012.8)

西部・佐高の両氏は保守とリベラルだが妙にウマが合い、今はなき「朝日ニュースター」というCSテレビで対談番組を続けていた。そのテレビ対談を書籍化したのがこの2冊である。テレビ番組を視聴する気分でサラサラ読める。

『ベストセラー炎上』のサブタイトルは「妙な本が売れる変な日本」。当時(2007~2010年)のベストセラーをメッタ切りにしている。俎上に乗るのは次の6点だ。

勝間和代『断る力』

村上春樹『1Q84』

内田樹『街場のメディア論』

竹中平蔵『「改革」はどこへ行った?』

塩野七生『日本人へ:リーダー篇』『日本人へ:国家と歴史篇』

稲盛和夫『生き方』

この中で私が読んでいるのは『1Q84 BOOK1,2』、『1Q84 BOOK3』だけである。「大の大人が問題にするような本じゃない」「活字の流動食」という両氏の見解に同感である。村上春樹への違和感の所以を納得した気分になった。

塩野七生批判も納得できた。両氏は『ローマ人の物語』を読んでない。読む必要もないと考えている。私は『ローマ人の物語』を面白く読んだ。いずれ再読したいとも思っている。塩野氏の他の歴史モノも面白く読んだ。にもかかわらず、両氏の塩野批判に同感できる。粗雑で単純な見解に満ちた歴史物語として楽しめばいいと思う(司馬遼太郎と同じ)。

その他のベストセラーに関する議論も、本をサカナにした両氏の持論展開を楽しめた。

今はなき七つ森書館から出た『日本および日本人論』は、ゲストを招いた三つの座談会を収録している。2010、2011、2012年の正月特別番組のようだ。この時期、日本は民主党政権である。各座談会のタイトルとゲストは次の通りだ。

「日本人の感性を探る」なかにし礼、田中優子

「これからの日本の行方は?」黒鉄ヒロシ、加藤陽子

「資本主義とは何か?」柴山桂太、中島岳志

「日本人の感性を探る」では、なかにし礼を前に西部邁が『石狩挽歌』を披露する。それだけでなく、得意の『蒙古放浪歌』まで歌いあげる。どちらも私の好きな歌なので感動した。この部分は活字でなくテレビで観たかった。作詞者不詳の『蒙古放浪歌』成立の分析が興味深い。

「これからの日本の行方は?」は幕末維新から日米開戦にいたる歴史を素材に歴史記述について議論し、「資本主義とは何か?」は新自由主義や構造改革を批判し経済学も批判している。いずれもスリリングで面白い座談会だ。

この2冊、読みやすくて面白い。しかし、リアルタイムで読むべき本だと思った。対談や座談会は生モノである。十数年経って当時の生モノを論じるのは間抜けた話になりそうだ。歴史文書として読めばいいのかもしれないが、歴史と言うには近すぎる。

『ベストセラー炎上』(西部邁・佐高信/平凡社/2011.9)

『日本および日本人論』(西部邁・佐高信編/七つ森書館/2012.8)

西部・佐高の両氏は保守とリベラルだが妙にウマが合い、今はなき「朝日ニュースター」というCSテレビで対談番組を続けていた。そのテレビ対談を書籍化したのがこの2冊である。テレビ番組を視聴する気分でサラサラ読める。

『ベストセラー炎上』のサブタイトルは「妙な本が売れる変な日本」。当時(2007~2010年)のベストセラーをメッタ切りにしている。俎上に乗るのは次の6点だ。

勝間和代『断る力』

村上春樹『1Q84』

内田樹『街場のメディア論』

竹中平蔵『「改革」はどこへ行った?』

塩野七生『日本人へ:リーダー篇』『日本人へ:国家と歴史篇』

稲盛和夫『生き方』

この中で私が読んでいるのは『1Q84 BOOK1,2』、『1Q84 BOOK3』だけである。「大の大人が問題にするような本じゃない」「活字の流動食」という両氏の見解に同感である。村上春樹への違和感の所以を納得した気分になった。

塩野七生批判も納得できた。両氏は『ローマ人の物語』を読んでない。読む必要もないと考えている。私は『ローマ人の物語』を面白く読んだ。いずれ再読したいとも思っている。塩野氏の他の歴史モノも面白く読んだ。にもかかわらず、両氏の塩野批判に同感できる。粗雑で単純な見解に満ちた歴史物語として楽しめばいいと思う(司馬遼太郎と同じ)。

その他のベストセラーに関する議論も、本をサカナにした両氏の持論展開を楽しめた。

今はなき七つ森書館から出た『日本および日本人論』は、ゲストを招いた三つの座談会を収録している。2010、2011、2012年の正月特別番組のようだ。この時期、日本は民主党政権である。各座談会のタイトルとゲストは次の通りだ。

「日本人の感性を探る」なかにし礼、田中優子

「これからの日本の行方は?」黒鉄ヒロシ、加藤陽子

「資本主義とは何か?」柴山桂太、中島岳志

「日本人の感性を探る」では、なかにし礼を前に西部邁が『石狩挽歌』を披露する。それだけでなく、得意の『蒙古放浪歌』まで歌いあげる。どちらも私の好きな歌なので感動した。この部分は活字でなくテレビで観たかった。作詞者不詳の『蒙古放浪歌』成立の分析が興味深い。

「これからの日本の行方は?」は幕末維新から日米開戦にいたる歴史を素材に歴史記述について議論し、「資本主義とは何か?」は新自由主義や構造改革を批判し経済学も批判している。いずれもスリリングで面白い座談会だ。

この2冊、読みやすくて面白い。しかし、リアルタイムで読むべき本だと思った。対談や座談会は生モノである。十数年経って当時の生モノを論じるのは間抜けた話になりそうだ。歴史文書として読めばいいのかもしれないが、歴史と言うには近すぎる。

若手作家10人の競作短編集『あえのがたり』 ― 2025年01月31日

能登半島応援チャリティ小説と銘打った10人の作家による短編集を読んだ。

『あえのがたり』(加藤シゲアキなど10人/講談社/2025.1)

チャリティ小説という言葉は初耳だ。違和感がある。仕掛け人は、加藤シゲアキ、小川哲、今村翔吾の3氏らしい。挟み込み付録に3氏の鼎談がある。

このチャリティに参加した作家は、加藤シゲアキ、朝井リョウ、今村昌弘、蝉谷めぐ実、荒木あかね、麻布競馬場、柚木麻子、小川哲、佐藤究、今村翔吾の10人である。私にとって大半は未知の作家である。作品を読んだことがあるのは小川哲、朝井リョウの2人だけだ。

本書を読もうと思った動機は二つある。齢を経て最近の小説家への関心が薄れてきているので、本書を機に、現在の若手作家の作品に触れるのも一興だと思ったのが第一点である。第二点は、全編が1万字(四百字原稿用紙で25枚)の短編ということだ。25枚は最も読みやすく過不足ない長さだと思う。チャリティという名の競作短編集だから、それぞれの作家が力量を発揮した珠玉短編が期待できる。

「あえのがたり」とは「被災地の方を物語でおもてなしする」という意味だそうだ。奥能登の農家で、田の神に感謝をささげる祭りを「あえのこと」と呼ぶ。「あえ」は「おもてなし」を意味する。10人の作家による「おもてなし物語集」である。

10編すべてが能登を題材にしているわけではない。「おもてなし」をテーマにした作品もある。それぞれの短編を面白く読んだが、長編にふわしい題材を無理に短編に押し込めたように感じられる作品もある。度肝を抜かれるブッ飛んだ作品はない。

私が面白いと思ったのは「うらあり」(朝井リョウ)、「限界遠藤のおもてなしチャレンジ」(柚木麻子)、「エデンの東」(小川哲)である。

小川氏の作品は、おもてなし小説執筆中の作家に関するメタフィクション的な短編である。面白いが、チャリティ小説でこの手を使うか、という気もする。

朝井氏の作品は、就職を間近にした男女大学生4人の話である。リアルとバーチャルの二つの世界に生きる若者の微妙な心理に現代を感じた。

柚木氏の作品は、大学卒業から十数年経った友人たちの話である。背景にブラック企業らしきものもある。生きにくい世の中を何とか生き抜いていく姿に現代を感じた。

『あえのがたり』(加藤シゲアキなど10人/講談社/2025.1)

チャリティ小説という言葉は初耳だ。違和感がある。仕掛け人は、加藤シゲアキ、小川哲、今村翔吾の3氏らしい。挟み込み付録に3氏の鼎談がある。

このチャリティに参加した作家は、加藤シゲアキ、朝井リョウ、今村昌弘、蝉谷めぐ実、荒木あかね、麻布競馬場、柚木麻子、小川哲、佐藤究、今村翔吾の10人である。私にとって大半は未知の作家である。作品を読んだことがあるのは小川哲、朝井リョウの2人だけだ。

本書を読もうと思った動機は二つある。齢を経て最近の小説家への関心が薄れてきているので、本書を機に、現在の若手作家の作品に触れるのも一興だと思ったのが第一点である。第二点は、全編が1万字(四百字原稿用紙で25枚)の短編ということだ。25枚は最も読みやすく過不足ない長さだと思う。チャリティという名の競作短編集だから、それぞれの作家が力量を発揮した珠玉短編が期待できる。

「あえのがたり」とは「被災地の方を物語でおもてなしする」という意味だそうだ。奥能登の農家で、田の神に感謝をささげる祭りを「あえのこと」と呼ぶ。「あえ」は「おもてなし」を意味する。10人の作家による「おもてなし物語集」である。

10編すべてが能登を題材にしているわけではない。「おもてなし」をテーマにした作品もある。それぞれの短編を面白く読んだが、長編にふわしい題材を無理に短編に押し込めたように感じられる作品もある。度肝を抜かれるブッ飛んだ作品はない。

私が面白いと思ったのは「うらあり」(朝井リョウ)、「限界遠藤のおもてなしチャレンジ」(柚木麻子)、「エデンの東」(小川哲)である。

小川氏の作品は、おもてなし小説執筆中の作家に関するメタフィクション的な短編である。面白いが、チャリティ小説でこの手を使うか、という気もする。

朝井氏の作品は、就職を間近にした男女大学生4人の話である。リアルとバーチャルの二つの世界に生きる若者の微妙な心理に現代を感じた。

柚木氏の作品は、大学卒業から十数年経った友人たちの話である。背景にブラック企業らしきものもある。生きにくい世の中を何とか生き抜いていく姿に現代を感じた。

最近のコメント