『シルクロード全史』はバランスが奇妙な世界史概説書 ― 2021年03月13日

私はシルクロードや中央ユーラシア史に関心がある。だから、本屋の店頭で次の書名を目にしたとき、すぐに手が伸びた。

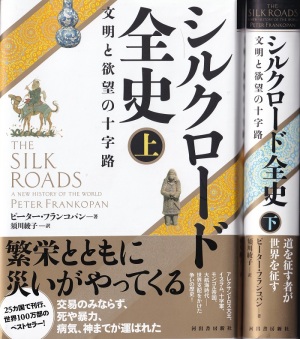

『シルクロード全史:文明と欲望の十字路(上)(下)』(ピーター・フランコパン/須田綾子訳/河出書房新社)

著者は1971年生まれの英国の歴史学者である。「はじめに」に目を通すと、歴史を西洋中心で見ることに批判的で、アジアを重視しなければならないと述べている。面白そうだと食指が動いたが、ためらう気持もあった。その理由は以下の通りだ。

・分厚い2巻本で読むのが大変そう。

・著者も訳者も未知の人。

・訳者の「あとがき」も、識者の「解説」もなく、本書の評価が不明。

かなり迷ったすえに購入し、やっと読了した。そして、タイトルから想像した内容とは全く異なる本だったので驚いた。

本書の原題は「THE SILK ROADS:A NEW HISTORY OF THE WORLD」で、著者は「シルクロード」を「人が東へ西へ(あるいは南へ北へ)行き交う場」といった意味に拡大解釈している。従って、本書は中央ユーラシアの東西交渉史ではなく世界史の概説書になっている。

本書の「はじめに」と「おわりに――新たなシルクロード」では、本来のシルクロードや中国の一帯一路を総括的に概説しているのだが、「はじめに」と「おわりに」の間に挟まる膨大な本文は、この総括からかなりはみ出している――私には、そう思えた。

本書の上巻はアレクサンドロスの遠征に始まり、仏教・キリスト教・イスラム教の伝播、十字軍、ペスト、モンゴルの侵攻、コロンブスらの航海を経て、オランダや英国の覇権拡大までを述べている。まさに人の移動を視点にした世界史概説である。

下巻になると近現代史で、二つの大戦を経た冷戦時代から、ソ連崩壊、湾岸戦争、9.11に至る関係国の動向を述べている。イラン革命やソ連のアフガニスタン侵攻、イラン・イラク戦争あたりの記述はかなり詳しい。歴史書というより、ジャーナリストかノンフィクション作家のレポートを読んでいる気分になる。

著者は西欧中心の見方に批判的だが、著者の言う「アジア」や「東」はトルコからイランに至る地域を指す場合が多く、それより東はあまり登場しない。バランスが奇妙な西欧中心の世界史概説書に見える。英国人から見た一つの世界史像なのだろう。

本書によって教えられる事項も多く、興味深く読めたとは言えるが、寿司屋に入ってステーキを食べさせられた気分である。それもまた一興か。

『シルクロード全史:文明と欲望の十字路(上)(下)』(ピーター・フランコパン/須田綾子訳/河出書房新社)

著者は1971年生まれの英国の歴史学者である。「はじめに」に目を通すと、歴史を西洋中心で見ることに批判的で、アジアを重視しなければならないと述べている。面白そうだと食指が動いたが、ためらう気持もあった。その理由は以下の通りだ。

・分厚い2巻本で読むのが大変そう。

・著者も訳者も未知の人。

・訳者の「あとがき」も、識者の「解説」もなく、本書の評価が不明。

かなり迷ったすえに購入し、やっと読了した。そして、タイトルから想像した内容とは全く異なる本だったので驚いた。

本書の原題は「THE SILK ROADS:A NEW HISTORY OF THE WORLD」で、著者は「シルクロード」を「人が東へ西へ(あるいは南へ北へ)行き交う場」といった意味に拡大解釈している。従って、本書は中央ユーラシアの東西交渉史ではなく世界史の概説書になっている。

本書の「はじめに」と「おわりに――新たなシルクロード」では、本来のシルクロードや中国の一帯一路を総括的に概説しているのだが、「はじめに」と「おわりに」の間に挟まる膨大な本文は、この総括からかなりはみ出している――私には、そう思えた。

本書の上巻はアレクサンドロスの遠征に始まり、仏教・キリスト教・イスラム教の伝播、十字軍、ペスト、モンゴルの侵攻、コロンブスらの航海を経て、オランダや英国の覇権拡大までを述べている。まさに人の移動を視点にした世界史概説である。

下巻になると近現代史で、二つの大戦を経た冷戦時代から、ソ連崩壊、湾岸戦争、9.11に至る関係国の動向を述べている。イラン革命やソ連のアフガニスタン侵攻、イラン・イラク戦争あたりの記述はかなり詳しい。歴史書というより、ジャーナリストかノンフィクション作家のレポートを読んでいる気分になる。

著者は西欧中心の見方に批判的だが、著者の言う「アジア」や「東」はトルコからイランに至る地域を指す場合が多く、それより東はあまり登場しない。バランスが奇妙な西欧中心の世界史概説書に見える。英国人から見た一つの世界史像なのだろう。

本書によって教えられる事項も多く、興味深く読めたとは言えるが、寿司屋に入ってステーキを食べさせられた気分である。それもまた一興か。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2021/03/13/9356535/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。