『ヒトラーの時代』は文学者視点の歴史エッセイ ― 2019年08月31日

カフカの伝記なども書いているドイツ文学者・池内紀氏がヒトラーに関する新書を出した。

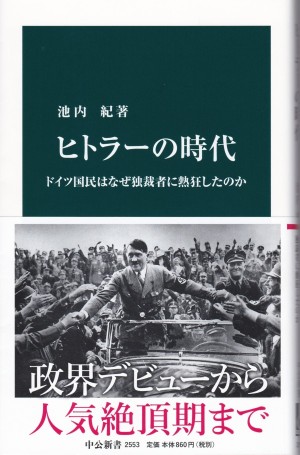

『ヒトラーの時代:ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(池内紀/中公新書)

文学的な話題も多い歴史エッセイで読みやすい。池内氏は「あとがき」で本書執筆の動機を述べている。「ドイツ文学者」として自分なりに「ヒトラーの時代」が何であったかの答えを出すのは生涯の課題であり、「自分の能力の有効期間が尽きかけている。もう猶予はできない。」と気づいて執筆したそうだ。

本書はいろいろな切り口から「ヒトラーの時代」を考察したエッセイで、興味深いエピソードも多く盛り込まれている。著者が長年考えてきたアレコレを縦横に語るコラム集成のような本で、時間が行ったり来たりする。それは仕方ないのだが、繰り返しが多いのが気になった。年寄りの長話を拝聴している気分になる。私も年寄りなので他人のことは言えないが…

本書の指摘であらためて認識したのは、ナチ政権成立時の幹部たちの「若さ」である。ヒトラー43歳、ゲーリング40歳、ゲッベルス35歳、ヘス38歳、ヒムラー32歳、まさに暴走する青年達の政権である。当時の年配者たちが抱いたであろう危惧と期待の混ざった困惑が想像できる。

本書の二十数編のエッセイ、どれも面白いが、特に「歓喜力行」と「亡命ハンドブック」が興味深かった。

労働者の休暇を組織化し、音楽会、映画会、スポーツ、旅行などを安価に斡旋した「歓喜力行」については他書でも読んでいたが、その規模の大きさに驚く。海外クルーズや健康志向に、やはり奇妙な帝国だと思ってしまう。

「亡命ハンドブック」については本書で初めて知った。ユダヤ人の出版社がユダヤ人のために出版したハンドブックで、かなり実用的な本だったらしい。この本が発禁にはならなかったのが面白い。執筆者は複数いて、その一人はギリギリまでドイツに残って亡命に失敗し、アウシュヴィッツで死んだそうだ。それが「ヒトラーの時代」である。

「ジュタリーン文字」の話はよくわからなかった。ドイツ文字を改良した書体らしいがドイツ文字との違いがわからず、ネットで検索したがやはりわからない。

『ヒトラーの時代:ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(池内紀/中公新書)

文学的な話題も多い歴史エッセイで読みやすい。池内氏は「あとがき」で本書執筆の動機を述べている。「ドイツ文学者」として自分なりに「ヒトラーの時代」が何であったかの答えを出すのは生涯の課題であり、「自分の能力の有効期間が尽きかけている。もう猶予はできない。」と気づいて執筆したそうだ。

本書はいろいろな切り口から「ヒトラーの時代」を考察したエッセイで、興味深いエピソードも多く盛り込まれている。著者が長年考えてきたアレコレを縦横に語るコラム集成のような本で、時間が行ったり来たりする。それは仕方ないのだが、繰り返しが多いのが気になった。年寄りの長話を拝聴している気分になる。私も年寄りなので他人のことは言えないが…

本書の指摘であらためて認識したのは、ナチ政権成立時の幹部たちの「若さ」である。ヒトラー43歳、ゲーリング40歳、ゲッベルス35歳、ヘス38歳、ヒムラー32歳、まさに暴走する青年達の政権である。当時の年配者たちが抱いたであろう危惧と期待の混ざった困惑が想像できる。

本書の二十数編のエッセイ、どれも面白いが、特に「歓喜力行」と「亡命ハンドブック」が興味深かった。

労働者の休暇を組織化し、音楽会、映画会、スポーツ、旅行などを安価に斡旋した「歓喜力行」については他書でも読んでいたが、その規模の大きさに驚く。海外クルーズや健康志向に、やはり奇妙な帝国だと思ってしまう。

「亡命ハンドブック」については本書で初めて知った。ユダヤ人の出版社がユダヤ人のために出版したハンドブックで、かなり実用的な本だったらしい。この本が発禁にはならなかったのが面白い。執筆者は複数いて、その一人はギリギリまでドイツに残って亡命に失敗し、アウシュヴィッツで死んだそうだ。それが「ヒトラーの時代」である。

「ジュタリーン文字」の話はよくわからなかった。ドイツ文字を改良した書体らしいがドイツ文字との違いがわからず、ネットで検索したがやはりわからない。

コメント

_ 神登山 ― 2019年09月05日 14時37分

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2019/08/31/9147634/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

この本に間違いが多いとネットで指摘されているのは承知していた。私自身がヘンに感じた箇所もいくつかあった。検索してみると、中央公論社が下記ページで正誤表を出していた。

http://www.chuko.co.jp/news/112844.html