ピケティは「ロックスターのような経済学者」か ― 2015年02月01日

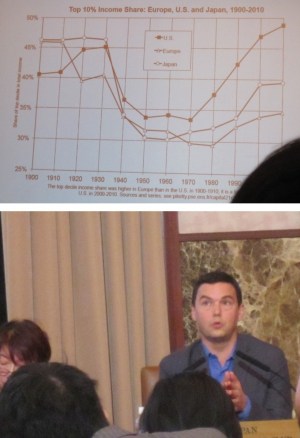

来日中のトマ・ピケティの記者会見に行った(2015.1.31)。『21世紀の資本』はとりあえず読了したし、ピケティ関係の雑誌記事もいくつか目を通しているので、およその彼の主張は想像できる。にもかかわらず、本人をナマで観たいと思った。「ロックスターのような経済学者」と言われる人物の雰囲気を確認したかったのだ。

およそ1時間30分の逐次通訳の英語会見だから、それほど多くのことを語ったわけではないが、語り口は明解で力強い。「ロックスターのような経済学者」と呼ばれる理由がわかる気がした。

私がこの会見で印象深かったのは、「経済のグローバル化」や「経済成長」への肯定的な見解だ。21世紀の格差拡大に警鐘を鳴らしているピケティは、「資本主義の終焉」のようなことを語っているのではなく、経済をコントロールする政治を語っているのだと思った。

『21世紀の資本』は経済理論の本ではなく、膨大なデータの分析結果を述べた本である。経済理論と膏薬はどこにでも付くと言われるように、現状を説明する理屈は多様だが、その理屈通りに今後の経済が動くわけではない。ピケティは「データを分析すれば現状はこうなっています」という強力なメッセージを発信し、現状への処方箋は「政策」だと述べている。それは「経済政策」と呼ばれるようなチマチマしたものではなく、大きな政治課題のようなものだと思われる。

そんな印象を与えるところにピケティのスター性がありそうだ。彼は、いつまでも「ロックスターのような経済学者」のままでいくのだろうか。経済学者の殻を破って新たな転身があるのではなかろうか。ナマのピケティを観ての感想である。

およそ1時間30分の逐次通訳の英語会見だから、それほど多くのことを語ったわけではないが、語り口は明解で力強い。「ロックスターのような経済学者」と呼ばれる理由がわかる気がした。

私がこの会見で印象深かったのは、「経済のグローバル化」や「経済成長」への肯定的な見解だ。21世紀の格差拡大に警鐘を鳴らしているピケティは、「資本主義の終焉」のようなことを語っているのではなく、経済をコントロールする政治を語っているのだと思った。

『21世紀の資本』は経済理論の本ではなく、膨大なデータの分析結果を述べた本である。経済理論と膏薬はどこにでも付くと言われるように、現状を説明する理屈は多様だが、その理屈通りに今後の経済が動くわけではない。ピケティは「データを分析すれば現状はこうなっています」という強力なメッセージを発信し、現状への処方箋は「政策」だと述べている。それは「経済政策」と呼ばれるようなチマチマしたものではなく、大きな政治課題のようなものだと思われる。

そんな印象を与えるところにピケティのスター性がありそうだ。彼は、いつまでも「ロックスターのような経済学者」のままでいくのだろうか。経済学者の殻を破って新たな転身があるのではなかろうか。ナマのピケティを観ての感想である。

1年がかりで『ローマ帝国衰亡史』を読了 ― 2015年02月11日

◎読みやすくはないが楽しめた

ギボンの『ローマ帝国衰亡史』(ちくま学芸文庫)全10巻をやっと読了した。1巻目を読み始めたのが昨年3月、だらだらとした断続的読書なのでおよそ1年かかった。

私にとって読みやすい本ではなかった。本書が読者に求めている教養レベルに私が達していないからだ。うかうか読んでいると、すぐにわけがわからなくなる。電子辞書や歴史地図などで人名・地名・事項などを確認したり、時には前の巻をひっくり返したりしなければならない。

すらすらとは読み進められないので、心に余裕があるときでなければ本書に取り掛かれない。にもかかわらず何とか読了したのは、やはり独特の魅力があるからだろう。

西ローマ帝国滅亡までの前半5巻を読了したのが昨年6月末で、その時点で読後感をブログに書いた。全般的な感想はその時とあまり変わらない。第6巻を読んでいるときに気づいた小さなトピックもブログに書いた。この長大な本にはさまざまな小ネタが詰まっていて、それも魅力の一つになっているのだ。

後半5巻になるとギボンの語り口に慣れてきたせいか、多少なりとも「ギボン節」を楽しむことができた。

◎後半5巻では時間も空間も広がる

前半5巻はローマ帝国最盛期の2世紀から西ローマ帝国滅亡までの約500年の物語だが、後半5巻で扱う時間と空間はより広がっている。

時間は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約1000年、空間はローマ帝国の最大領土を超えて、マホメットが登場するアラブ世界からチンギス・ハーンの広大な領土を経てシナにまで及ぶ。

前半5巻で西ローマ帝国が滅亡したとき、この先の東ローマ帝国の歴史を語るのにさらに5巻を費やすのかと訝しく思った。高校の世界史もきちんと勉強しなかった私には東ローマ帝国はおぼろな存在で、その滅亡までの歴史にいかほどのトピックスがあるのだろうとの疑念もあった。

後半5巻を読了して、ギボンは東ローマ帝国=ビザンティン帝国の歴史を述べているのではなく、西ローマ帝国滅亡以降1000年の世界史を西欧人の視点で述べているのだと感じた。後半5巻では、ビザンティン帝国は時に遠景となり、西欧、イスラム世界、中央アジアなどの様子が語られる。日本が登場するシーンも1カ所だけあり、ちょっと嬉しかった。元寇に関する以下の記述だ。

「彼(フビライ)の際限ない野望は日本の征服を企図したが、その艦隊は二度にわたって難破し十万のモンゴル人とシナ人の生命がこの不毛な遠征の犠牲となった。」(第10巻、P22)

ギボンは闇雲にあれこれの地域の歴史を語っているのではなく、あくまで「ローマ帝国衰亡」との関連で筆を進めている。だから、元寇とローマ帝国衰亡も無関係ではないことになる。チンギス・ハーンやフビライに言及しているのは、ビザンティン帝国を最終的に滅亡させたオスマン・トルコの起源がモンゴル人やタタール人に関連しているからだ。

このように、ビザンティン帝国を取り巻く関連地域や民族の歴史を順々に記述しているので、章によって時間が進んだり戻ったりする。注意していないと頭がこんがらがってくる。

◎西欧の起源を探究した本か

後半5巻がゴチャゴチャしていると感じられるのは、そこで語られている内容が輻輳しているからだ。後半5巻の内容は、ビザンティン帝国が衰亡していく物語であると同時に、イスラム世界が台頭してくる物語であり、かつて西ローマ帝国だった地域に西欧世界が形成されていく物語でもあり、それらが並列的に語られている。

ギボンが『ローマ帝国衰亡史』をこのような形で書いたのは必然だったと思える。18世紀の啓蒙時代にギボンが本書を書いた動機は、単なる歴史趣味によるものではなく、自分たちが現に生きている西欧世界の基盤の探究にあったと推察できるからだ。

ギボンたち西欧人の国家・文化・宗教などのルーツはすべてローマ帝国につながっている。彼らはローマ帝国に対して、われわれ東洋人には実感しにくい独特の思い入れがあるはずだ。本書において、ギボンはキリスト教会や十字軍をかなり辛辣な筆致で描いている。迷信を退け合理性を尊ぶ考え方はほとんど近代人であり、ギボンは近代人の精神で自分たちの歴史の総括を試みたのだと思われる。

あらためてギボンの生きた18世紀の西欧を眺めてみると、当然のことながら現代とはかなり様相が異なっている。

『ローマ帝国衰亡史』が刊行されたのはフランス革命前夜の時代である。イギリスとフランスの国土は現在とほぼ同じだが、イタリアはまだ統一されてなく、教皇領や両シチリア王国などいくつかの国にわかれている。ドイツのあたりには神聖ローマ帝国なるわかりにくい「帝国」がまだ残っている。ギボンは同時代のこの国を「シャルルマーニュによって復興された西ローマ帝国の名称と理念は今日も近代ドイツの特殊な国制を飾り立てている」と述べている(「神聖ローマ帝国」という名を出さないのがギボン風だ)。ギリシア、中近東、エジプトなどは、ビザンティン帝国を滅ぼしたオスマン・トルコの領土になっている。

そんな18世紀世界から見れば、3世紀前のコンスタンティノポリス陥落はさほど昔のことではなく、時代はまだローマ帝国の残影の中にあるようにさえ思えてくる。『ローマ帝国衰亡史』を読むことで、東西ローマ帝国の歴史をたどるとともに18世紀の啓蒙時代にまで思いをはせることができたのは希有な体験で、少し得した気分になる。

◎浮世離れのロマンではあるが

そもそも、21世紀に生きる私がのんびりと『ローマ帝国衰亡史』を読み進めている時間というのは、我ながら浮世離れしたひとときであり、それでよしと思っていた。しかし、歴史の本というのは恐ろしいもので、浮世離れのつもりでいても、つい、現代につながる読み方になることがある。

『ローマ帝国衰亡史』のイスラムに関する話を読んでいるとき、「イスラム国」の人質事件の報道に接し、トルコとシリアの国境あたりという地域などがニュース番組と本の記述と重なり、現代につながる歴史を感じた。また、ギリシアの経済危機の報道に接していると、ギボンの語るラテン人とギリシア人(ビザンティン帝国)の対立とオーバラップし、歴史のくり返しのようにも思えてきた。

歴史書には浮世離れのロマンがあると同時に、現在の世界を築いてきた基盤が何であるかを探るヒントがあると再認識した。

ギボンの『ローマ帝国衰亡史』(ちくま学芸文庫)全10巻をやっと読了した。1巻目を読み始めたのが昨年3月、だらだらとした断続的読書なのでおよそ1年かかった。

私にとって読みやすい本ではなかった。本書が読者に求めている教養レベルに私が達していないからだ。うかうか読んでいると、すぐにわけがわからなくなる。電子辞書や歴史地図などで人名・地名・事項などを確認したり、時には前の巻をひっくり返したりしなければならない。

すらすらとは読み進められないので、心に余裕があるときでなければ本書に取り掛かれない。にもかかわらず何とか読了したのは、やはり独特の魅力があるからだろう。

西ローマ帝国滅亡までの前半5巻を読了したのが昨年6月末で、その時点で読後感をブログに書いた。全般的な感想はその時とあまり変わらない。第6巻を読んでいるときに気づいた小さなトピックもブログに書いた。この長大な本にはさまざまな小ネタが詰まっていて、それも魅力の一つになっているのだ。

後半5巻になるとギボンの語り口に慣れてきたせいか、多少なりとも「ギボン節」を楽しむことができた。

◎後半5巻では時間も空間も広がる

前半5巻はローマ帝国最盛期の2世紀から西ローマ帝国滅亡までの約500年の物語だが、後半5巻で扱う時間と空間はより広がっている。

時間は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約1000年、空間はローマ帝国の最大領土を超えて、マホメットが登場するアラブ世界からチンギス・ハーンの広大な領土を経てシナにまで及ぶ。

前半5巻で西ローマ帝国が滅亡したとき、この先の東ローマ帝国の歴史を語るのにさらに5巻を費やすのかと訝しく思った。高校の世界史もきちんと勉強しなかった私には東ローマ帝国はおぼろな存在で、その滅亡までの歴史にいかほどのトピックスがあるのだろうとの疑念もあった。

後半5巻を読了して、ギボンは東ローマ帝国=ビザンティン帝国の歴史を述べているのではなく、西ローマ帝国滅亡以降1000年の世界史を西欧人の視点で述べているのだと感じた。後半5巻では、ビザンティン帝国は時に遠景となり、西欧、イスラム世界、中央アジアなどの様子が語られる。日本が登場するシーンも1カ所だけあり、ちょっと嬉しかった。元寇に関する以下の記述だ。

「彼(フビライ)の際限ない野望は日本の征服を企図したが、その艦隊は二度にわたって難破し十万のモンゴル人とシナ人の生命がこの不毛な遠征の犠牲となった。」(第10巻、P22)

ギボンは闇雲にあれこれの地域の歴史を語っているのではなく、あくまで「ローマ帝国衰亡」との関連で筆を進めている。だから、元寇とローマ帝国衰亡も無関係ではないことになる。チンギス・ハーンやフビライに言及しているのは、ビザンティン帝国を最終的に滅亡させたオスマン・トルコの起源がモンゴル人やタタール人に関連しているからだ。

このように、ビザンティン帝国を取り巻く関連地域や民族の歴史を順々に記述しているので、章によって時間が進んだり戻ったりする。注意していないと頭がこんがらがってくる。

◎西欧の起源を探究した本か

後半5巻がゴチャゴチャしていると感じられるのは、そこで語られている内容が輻輳しているからだ。後半5巻の内容は、ビザンティン帝国が衰亡していく物語であると同時に、イスラム世界が台頭してくる物語であり、かつて西ローマ帝国だった地域に西欧世界が形成されていく物語でもあり、それらが並列的に語られている。

ギボンが『ローマ帝国衰亡史』をこのような形で書いたのは必然だったと思える。18世紀の啓蒙時代にギボンが本書を書いた動機は、単なる歴史趣味によるものではなく、自分たちが現に生きている西欧世界の基盤の探究にあったと推察できるからだ。

ギボンたち西欧人の国家・文化・宗教などのルーツはすべてローマ帝国につながっている。彼らはローマ帝国に対して、われわれ東洋人には実感しにくい独特の思い入れがあるはずだ。本書において、ギボンはキリスト教会や十字軍をかなり辛辣な筆致で描いている。迷信を退け合理性を尊ぶ考え方はほとんど近代人であり、ギボンは近代人の精神で自分たちの歴史の総括を試みたのだと思われる。

あらためてギボンの生きた18世紀の西欧を眺めてみると、当然のことながら現代とはかなり様相が異なっている。

『ローマ帝国衰亡史』が刊行されたのはフランス革命前夜の時代である。イギリスとフランスの国土は現在とほぼ同じだが、イタリアはまだ統一されてなく、教皇領や両シチリア王国などいくつかの国にわかれている。ドイツのあたりには神聖ローマ帝国なるわかりにくい「帝国」がまだ残っている。ギボンは同時代のこの国を「シャルルマーニュによって復興された西ローマ帝国の名称と理念は今日も近代ドイツの特殊な国制を飾り立てている」と述べている(「神聖ローマ帝国」という名を出さないのがギボン風だ)。ギリシア、中近東、エジプトなどは、ビザンティン帝国を滅ぼしたオスマン・トルコの領土になっている。

そんな18世紀世界から見れば、3世紀前のコンスタンティノポリス陥落はさほど昔のことではなく、時代はまだローマ帝国の残影の中にあるようにさえ思えてくる。『ローマ帝国衰亡史』を読むことで、東西ローマ帝国の歴史をたどるとともに18世紀の啓蒙時代にまで思いをはせることができたのは希有な体験で、少し得した気分になる。

◎浮世離れのロマンではあるが

そもそも、21世紀に生きる私がのんびりと『ローマ帝国衰亡史』を読み進めている時間というのは、我ながら浮世離れしたひとときであり、それでよしと思っていた。しかし、歴史の本というのは恐ろしいもので、浮世離れのつもりでいても、つい、現代につながる読み方になることがある。

『ローマ帝国衰亡史』のイスラムに関する話を読んでいるとき、「イスラム国」の人質事件の報道に接し、トルコとシリアの国境あたりという地域などがニュース番組と本の記述と重なり、現代につながる歴史を感じた。また、ギリシアの経済危機の報道に接していると、ギボンの語るラテン人とギリシア人(ビザンティン帝国)の対立とオーバラップし、歴史のくり返しのようにも思えてきた。

歴史書には浮世離れのロマンがあると同時に、現在の世界を築いてきた基盤が何であるかを探るヒントがあると再認識した。

『はじめて読む人のローマ史1200年』には歴史研究のワクワク感がある ― 2015年02月14日

『ローマ帝国衰亡史』を読み終えたら読もうと思い、昨年購入したまま積んであった次の新書を読んだ。

『はじめて読む人のローマ史1200年』(本村凌二/祥伝社新書)

『ローマ帝国衰亡史』(文庫本10巻)の読了には1年かかったが、この新書本は1日で読めた。期待以上に面白かった。著者は団塊世代(私と同じだ)の歴史学者である。『はじめて読む人の・・・』というタイトルを見ると初学者向けの入門書のようで、そのつもりで書かれたのかもしれないが、内容はかなり深い。もっといいタイトルがなかったのかとも思われる。

私はギボンの『ローマ帝国衰亡史』を読了したばかりだし、4年前には塩野七生の『ローマ人の物語』(薄い文庫本で43冊!)を読了している。また、本書の著者の『地中海世界とローマ帝国』も7年前に読んでいる。だから、ローマ史に関して「はじめて読む人」とは言い難い。しかし、本書を興味深く読み進めながら、私に丁度いい本だと思った。昔読んだ本の内容は頭の中からほとんど消えているので、実態は初学者と変わらないということもあるが、本書には現在の歴史学の現場レポート的な面白さもあり、とても勉強になった。

『はじめて読む人のローマ史1200年』は、歴史上の出来事を羅列・解説した「早わかり」的な本ではない。著者は「はじめに」で次のように述べている。

「ローマの歴史は1200年にも及び、その全貌を新書一冊で語ろうとすることは無謀な試みかもしれません。そこで、本書ではローマ史の起承転結に即してテーマを絞り、七つの「なぜ」に答える形で、膨大な歴史をひとつの大きな流れとして見ていきます。」

この七つの「なぜ」は以下通りだ。

起(建国から、カルタゴの滅亡まで 紀元前753~紀元前146年)

(1) なぜ、ローマ人は共和政を選んだか?

(2) なぜ、ローマ軍は強かったか?

承(内乱の1世紀から、ネロ帝殺害まで 紀元前146~68年)

(3) なぜ、ローマは大帝国になったのか?

(4) なぜ、ローマ人以外に市民権を与えたのか?

転(五賢帝から、セウェレス朝の終焉まで 168~235年)

(5) なぜ、皇帝はパンとサーカスを与えたのか?

(6) なぜ、キリスト教は弾圧されたのか?

結(軍人皇帝から、西ローマ帝国の滅亡まで 235~476年)

(7) なぜ、ローマは滅亡したのか?

これらの「なぜ」について、歴史上の事柄をふまえ、小ネタや著者独自の見解などを織り込みながら、わかりやすく解説している。読んでいると、雑談混じりの楽しい講義を聞いている気分になってくる。

歴史学者にとっては、塩野七生の『ローマ人の物語』やヤマザキ・マリの『テルマエ・ロマエ』などは無視の対象かと勝手に想像していたが、本書はこの二つも好意的に取りあげている。

ローマの最盛期には多くの人々が楽しんでいたテルマエ(公衆浴場)が、その後なぜ廃れたかの説明もあり、なるほどそうだったのかと納得できた。

本書には著者の博士論文のテーマの紹介もある。ローマの奴隷の供給源に関する研究で、これも興味深い話だった。

著者独自の見解の中で私が最も驚いたのは、ローマが「帝国」になったのは紀元前146年(カルタゴ殲滅の年)とする見解だ。ローマが共和政から帝政になったのは、カエサル(紀元前44年暗殺)、アウグストゥス(紀元前27年に初代皇帝)の時代で、その頃に「帝国」になったと思っていたが、それより1世紀以前から「帝国」だったというのだ。考えてみれば、「ローマ帝国」という呼び名は後世につけられたもので、当時の人が自称してわけではなさそうだ。先入観にとらわれない見方の勉強になった。

本書は「なぜ」というテーマを設定し、それに答えていく形になっている。しかし、当然のことながら、歴史上の「なぜ」のすべてが解明されているわけではない。著者は歴史学者として、そこらへんの事情も述べている。「なぜだかわからない」「決着がついていない」とされている事項も紹介しているのが本書の魅力のひとつだ。

本書を読むと、歴史研究へのワクワク感がわいてくる。初学者向けの良質なガイドブックなのは確かだ。その意味で『はじめて読む人の・・・』というタイトルは、やはり適切なのかもしれない。

『はじめて読む人のローマ史1200年』(本村凌二/祥伝社新書)

『ローマ帝国衰亡史』(文庫本10巻)の読了には1年かかったが、この新書本は1日で読めた。期待以上に面白かった。著者は団塊世代(私と同じだ)の歴史学者である。『はじめて読む人の・・・』というタイトルを見ると初学者向けの入門書のようで、そのつもりで書かれたのかもしれないが、内容はかなり深い。もっといいタイトルがなかったのかとも思われる。

私はギボンの『ローマ帝国衰亡史』を読了したばかりだし、4年前には塩野七生の『ローマ人の物語』(薄い文庫本で43冊!)を読了している。また、本書の著者の『地中海世界とローマ帝国』も7年前に読んでいる。だから、ローマ史に関して「はじめて読む人」とは言い難い。しかし、本書を興味深く読み進めながら、私に丁度いい本だと思った。昔読んだ本の内容は頭の中からほとんど消えているので、実態は初学者と変わらないということもあるが、本書には現在の歴史学の現場レポート的な面白さもあり、とても勉強になった。

『はじめて読む人のローマ史1200年』は、歴史上の出来事を羅列・解説した「早わかり」的な本ではない。著者は「はじめに」で次のように述べている。

「ローマの歴史は1200年にも及び、その全貌を新書一冊で語ろうとすることは無謀な試みかもしれません。そこで、本書ではローマ史の起承転結に即してテーマを絞り、七つの「なぜ」に答える形で、膨大な歴史をひとつの大きな流れとして見ていきます。」

この七つの「なぜ」は以下通りだ。

起(建国から、カルタゴの滅亡まで 紀元前753~紀元前146年)

(1) なぜ、ローマ人は共和政を選んだか?

(2) なぜ、ローマ軍は強かったか?

承(内乱の1世紀から、ネロ帝殺害まで 紀元前146~68年)

(3) なぜ、ローマは大帝国になったのか?

(4) なぜ、ローマ人以外に市民権を与えたのか?

転(五賢帝から、セウェレス朝の終焉まで 168~235年)

(5) なぜ、皇帝はパンとサーカスを与えたのか?

(6) なぜ、キリスト教は弾圧されたのか?

結(軍人皇帝から、西ローマ帝国の滅亡まで 235~476年)

(7) なぜ、ローマは滅亡したのか?

これらの「なぜ」について、歴史上の事柄をふまえ、小ネタや著者独自の見解などを織り込みながら、わかりやすく解説している。読んでいると、雑談混じりの楽しい講義を聞いている気分になってくる。

歴史学者にとっては、塩野七生の『ローマ人の物語』やヤマザキ・マリの『テルマエ・ロマエ』などは無視の対象かと勝手に想像していたが、本書はこの二つも好意的に取りあげている。

ローマの最盛期には多くの人々が楽しんでいたテルマエ(公衆浴場)が、その後なぜ廃れたかの説明もあり、なるほどそうだったのかと納得できた。

本書には著者の博士論文のテーマの紹介もある。ローマの奴隷の供給源に関する研究で、これも興味深い話だった。

著者独自の見解の中で私が最も驚いたのは、ローマが「帝国」になったのは紀元前146年(カルタゴ殲滅の年)とする見解だ。ローマが共和政から帝政になったのは、カエサル(紀元前44年暗殺)、アウグストゥス(紀元前27年に初代皇帝)の時代で、その頃に「帝国」になったと思っていたが、それより1世紀以前から「帝国」だったというのだ。考えてみれば、「ローマ帝国」という呼び名は後世につけられたもので、当時の人が自称してわけではなさそうだ。先入観にとらわれない見方の勉強になった。

本書は「なぜ」というテーマを設定し、それに答えていく形になっている。しかし、当然のことながら、歴史上の「なぜ」のすべてが解明されているわけではない。著者は歴史学者として、そこらへんの事情も述べている。「なぜだかわからない」「決着がついていない」とされている事項も紹介しているのが本書の魅力のひとつだ。

本書を読むと、歴史研究へのワクワク感がわいてくる。初学者向けの良質なガイドブックなのは確かだ。その意味で『はじめて読む人の・・・』というタイトルは、やはり適切なのかもしれない。

雪国に雪が多いのはあたりまえだが… ― 2015年02月19日

先日、越後湯沢の友人のマンションに行った。国境の長いトンネルの先の雪国だから雪が多いのは当然だが、今年の積雪は格別に思えた。屋根や道路脇に積もった雪が崩れてきそうでちょっと怖い。

湯沢にはスキーに行ったのだ。実は一昨年、六十代半ばにして三十数年ぶりにスキーを始めた。学生時代に少しスキーの手ほどきを受け、社会人になって一回だけ滑ったのを最後に齢を重ねてきた。この年になってスキーを再開しようとは全く考えていなかったが、同世代の友人に誘われて、高齢者スキーにチャレンジするはめになった。

その後、年一回のペースで友人たちと越後湯沢のスキー場に行っている。今年で三回目だ。私はスキーが下手で不格好であり、今後の技量向上も期待できないが、体力維持目的の多少の運動とささやかな酒宴のためのスキーである。

昨年と一昨年はスノーボード禁止のスキー専用ゲレンデだった。今年はスノーボードとスキーが混在しているゲレンデに行き、ナマのスノボーを初めて間近に見た。スノボーOKのゲレンデは危険で怖いと聞いていたが、さほど混んでいなかったせいか、危険は感じなかった。

また、ゲレンデには中国人をはじめ東南アジア系の外国人のスキー客も目立った。一昨年から外国人スキー客を目にしていたが、今年は一段と増えているようだ。

スキーが一大ブームになったのは、映画『私をスキーに連れてって』が公開された1987年前後のバブル景気の時代だそうだ。当時、すでに中年だった私はスキーをやめていたから、その時代のスキー場の様子は知らない。しかし、それ以前の私たちが若い頃(1970年前後)のスキー場も華やかで賑やかな異世界のような空間だった。往時に比べれば、現在のスキー場は落ち着いた場所になっている。しかし、あの頃には目にしなかったスノーボードと外国人が新たに登場している。

そんなことを考えると、スキー場にも低成長下での多様化という日本の現状が反映されているように思えてくる。そして、あの危なっかしい積雪は、日本が抱える様々な重荷を表しているようにも見えてくる。安全な融雪と調和のとれた平和なゲレンデを期待するしかない。

湯沢にはスキーに行ったのだ。実は一昨年、六十代半ばにして三十数年ぶりにスキーを始めた。学生時代に少しスキーの手ほどきを受け、社会人になって一回だけ滑ったのを最後に齢を重ねてきた。この年になってスキーを再開しようとは全く考えていなかったが、同世代の友人に誘われて、高齢者スキーにチャレンジするはめになった。

その後、年一回のペースで友人たちと越後湯沢のスキー場に行っている。今年で三回目だ。私はスキーが下手で不格好であり、今後の技量向上も期待できないが、体力維持目的の多少の運動とささやかな酒宴のためのスキーである。

昨年と一昨年はスノーボード禁止のスキー専用ゲレンデだった。今年はスノーボードとスキーが混在しているゲレンデに行き、ナマのスノボーを初めて間近に見た。スノボーOKのゲレンデは危険で怖いと聞いていたが、さほど混んでいなかったせいか、危険は感じなかった。

また、ゲレンデには中国人をはじめ東南アジア系の外国人のスキー客も目立った。一昨年から外国人スキー客を目にしていたが、今年は一段と増えているようだ。

スキーが一大ブームになったのは、映画『私をスキーに連れてって』が公開された1987年前後のバブル景気の時代だそうだ。当時、すでに中年だった私はスキーをやめていたから、その時代のスキー場の様子は知らない。しかし、それ以前の私たちが若い頃(1970年前後)のスキー場も華やかで賑やかな異世界のような空間だった。往時に比べれば、現在のスキー場は落ち着いた場所になっている。しかし、あの頃には目にしなかったスノーボードと外国人が新たに登場している。

そんなことを考えると、スキー場にも低成長下での多様化という日本の現状が反映されているように思えてくる。そして、あの危なっかしい積雪は、日本が抱える様々な重荷を表しているようにも見えてくる。安全な融雪と調和のとれた平和なゲレンデを期待するしかない。

<山極進化論>で壮大な時間旅行 ― 2015年02月26日

◎進化論への関心から…

『家族進化論』(山極寿一/東京大学出版会/2012年6月)をタイトルと著者の経歴に惹かれて購入したのは半年以上前だ。

進化論は私の関心領域テーマのひとつだ。進化論というマクロな科学的探究にはロマンがあり、進化論の歴史には科学史の面白さがある。と言っても通俗書ばかりを読んでいる素人だから、きちんと勉強しているわけではない。進化論への釈然としない気分が消えることはなく、いつまで経っても進化論を理解したという気にはなれない。

進化論への関心の何割かは今西錦司というユニークな学者への関心によるものだ。学生時代(40年以上昔)に今西錦司の『生物の世界』に取り組み、その後、中公新書の『ダーウィン論』『主体性の進化論』、吉本隆明を聞き手にした『ダーウィンを超えて:今西進化論講義』なども興味深く読んだ筈だ。しかし、その内容は忘却の彼方だ。

山極寿一氏はゴリラ研究の第一人者で、今西錦司を始祖とする京都大学の霊長類研究を受け継ぐ1952年生まれの学者だ。作年10月には京都大学総長に就任している。『家族進化論』は、今西錦司の流れを汲む学者の進化論に関する本だから食指が動いたのだ。

◎挫折のあとで再挑戦

『家族進化論』を読み始めてすぐ、これは難儀な本だと気付いた。シンプルなタイトルと絵本のように楽しげな表紙には一般人向け解説書の雰囲気があるが、やや専門書に近い本だった。霊長類学に全く不案内な私には歯ごたえがありすぎて、冒頭の部分を読んだだけで止まってしまった。

その後、新聞の書評で『「サル化」する人間社会』(山極寿一/集英社インターナショナル/2014年7月)を知り、こちらの方が読みやすそうに思えたので購入した。『「サル化」する人間社会』は話し言葉で書かれた小ぶりな本で読みやすく、一気に読了できた。著者のフィールドワークの体験談をふまえながら霊長類(主にゴリラ)の社会を解説した興味深い内容だった。

『「サル化」する人間社会』を読了すると、霊長類学の基礎知識を身につけた気分になり、『家族進化論』への関心がよみがえった。『家族進化論』に再挑戦すると、今度は興味深く読み進められた。

『「サル化」する人間社会』は『家族進化論』の2年後に刊行されていて、この2冊の内容はかなり重複している。前者は門外漢にわかりやすく語りかけるスタイル、後者は一定の知識のある読者に対して最近の研究成果と著者の見解を紹介するスタイルになっている。不案内な分野に関しては、入門的な本を読んでから専門的な本に取り組むのがいいという当たり前のことを再認識した。

◎長大な時間の物語

山極氏の2冊を読み終えた私の頭の中は、この2冊の内容が混然一体となり、人類の起源、社会性の起源、家族の起源をたどる長大な時間の旅から帰還した気分だ。

これらの本で扱っている主な事象と時間を整理すると以下のようになる。

◆ヒト科(類人猿と人類)の歴史

1200万年~1500万年前:ヒト科の共通祖先からオランウータンが分離

900万年~1200万年前:ヒト科の共通祖先からゴリラが分離

700万年~900万年前:ヒト科の共通祖先からヒト(直立二足歩行)が分離

250万年~100万年前:ヒト科の共通祖先からチンパージーとボノボが分離

◆ヒト族の歴史(ホモ・サピエンス以外は絶滅)

440万年前 アルディピテクス・ラミダス(最古の化石人類の一つ)の性差は現代人並みだったと推測されている。

200万年前 人類の脳が大きくなり始める。ホモ・ハビリスの脳が600ccを超える。

60万年前 ホモ・ハイデルベルゲンシスの脳は1400ccになる。

30万年前 ネアンデルタール人登場。3万年前まで生存。脳は現代人をしのぐ1800cc(現代人は1500cc)。

20万年前 ホモ・サピエンスがアフリカに登場。

10万年前 ホモ・サピエンス、アフリカを出て中東に進出。

5万~6万年前 ホモ・サピエンス、中央アジアやオーストラリアに進出。

4万年前 ホモ・サピエンス、ヨーロッパに進出。

1万8000年前 最終氷期終わる。

1万5000年前 世界の気候が温暖で湿潤になり安定する。

1万4000年前 ホモ・サピエンス、アメリカ大陸に進出。

1万年余り前 食料生産(農耕の萌芽)始まる

7500年前 首長を備える数千人規模の社会が出現(西南アジア)。

このような年表にまとめると人類史の本のように見えるが、この2冊の主な内容はゴリラ研究に基づいた類人猿の社会性の考察であリ、主にゴリラの社会に関する知見からヒトの家族の起源を探究している。

◎ワイルドなフールドワークに仰天

『「サル化」する人間社会』を読んでいて驚いたのは、アフリカにおける野生ゴリラ研究の様子だ。壮絶でワイルドなフィールドワークの報告に「そこまでやるのか」と感心しつつ、学問研究の厳しさをあらためて認識した。

この本のタイトルにある「サル」はニホンザルなどの真猿類を指していて、類人猿のことではない。本書の大半は真猿類ではなく類人猿のゴリラの話なのだが、最終章で、現代社会への警鐘として、サル(類人猿ではなく真猿類)の社会と人間社会の比較を展開している。

この最終章は本書全体のトーンと少し異質である。ゴリラの世界の社会性を探究してきた著者には、人間本来の社会性が希薄になるように見える現代の人間社会が危ういものに見えているのだ。ここで述べられている「サル社会」とは、絶対的な序列社会であり、全体のルールに従うことで個人の利益を最大化する効率的なシステムであり、そこに家族というコミュニティはない。

◎『2001年宇宙の旅』は間違っていた?

『家族進化論』には映画『2001年宇宙の旅』への言及がある。1968年に公開されたこの映画を、私は封切り館で観て以来、再上映やLD、DVDなどでたびたび観ている。私にとってオールタイム・ベストワンの映画だ。

この映画には「狩猟仮説」を反映したシーンがある。狩猟仮説とは、人類は初期の時代(400万年前~200万年前の猿人の時代)から狩猟によって生計を立て、狩猟に適したさまざまな特徴を発達させて現代に至ったという考えである。この考えは現在では否定されているそうだ。初期の人類は「狩る者」ではなく、肉食獣などに「狩られる者」であり、その捕食圧によって進化したらしい。

問題のシーンは、謎の物体「モノリス」に手を触れた猿人が進化を開始する印象的なシーンである。骨を武器として使うことを憶えた猿人は、それを使って獲物を倒し、対立する猿人集団を攻撃して勝利し、その骨を高く空に抛り上げる。その骨は宇宙空間を行く宇宙船に変貌する。今も目にやきついている名シーンだ。

約半世紀前に感動した名シーンが誤った仮説に基づくものだと知り、長生きはするものだと思った。

人類が狩猟能力を発揮するのは、200万年前という遠い昔ではなく、比較的最近のことだそうだ。それは10万年前のホモ・サピエンスの出アフリカ以降だ。その狩猟技術はすさまじいもので、ホモ・サピエンスが進出したユーラシア大陸やアメリカ大陸ではまたたく間に大型野生動物を絶滅に追いやった。マンモスもその一例だ。

本書のそんな記述に接すると、武器という道具のまたたく間の進歩をシンボリックに描いた『2001年宇宙の旅』のあのシーンは、科学的な時代考証に間違いがあるにしても、やはり名シーンだと思う。

◎蛇足だが――

『家族進化論』のオビに「家族はどのようにして生まれ、どこへ向かうのか―― 人類がアフリカから旅立って180万年、悠久の時間のなかにその起源と進化のストーリーをたどる」とある。ホモ・サピエンスの出アフリカは10万年前なので、180万年という数字は誤植だと思った。

気になって調べてみると、これは誤植ではなさそうだ。10万年前の出アフリカは、われわれの直接の祖先であるホモ・サピエンスに関する事象で、本書が扱っている時間から見ればかなり最近の出来事であり、本書全体の記述の最終段階の話である。

ホモ・サピエンスの出アフリカより遥か昔の180万年前、ホモ・エレクトス(原人)の出アフリカがあったらしい。『家族進化論』はホモ・サピエンスだけを論じているのではなく、類人猿から人類にいたる進化を扱っている。だから、アフリカの熱帯雨林から草原に進出した人類の祖先に焦点をあてれば、180万年という時間の方が本書にふさわしい。

10万年前を「最近」と感じることができるのは希有な経験である。

『家族進化論』(山極寿一/東京大学出版会/2012年6月)をタイトルと著者の経歴に惹かれて購入したのは半年以上前だ。

進化論は私の関心領域テーマのひとつだ。進化論というマクロな科学的探究にはロマンがあり、進化論の歴史には科学史の面白さがある。と言っても通俗書ばかりを読んでいる素人だから、きちんと勉強しているわけではない。進化論への釈然としない気分が消えることはなく、いつまで経っても進化論を理解したという気にはなれない。

進化論への関心の何割かは今西錦司というユニークな学者への関心によるものだ。学生時代(40年以上昔)に今西錦司の『生物の世界』に取り組み、その後、中公新書の『ダーウィン論』『主体性の進化論』、吉本隆明を聞き手にした『ダーウィンを超えて:今西進化論講義』なども興味深く読んだ筈だ。しかし、その内容は忘却の彼方だ。

山極寿一氏はゴリラ研究の第一人者で、今西錦司を始祖とする京都大学の霊長類研究を受け継ぐ1952年生まれの学者だ。作年10月には京都大学総長に就任している。『家族進化論』は、今西錦司の流れを汲む学者の進化論に関する本だから食指が動いたのだ。

◎挫折のあとで再挑戦

『家族進化論』を読み始めてすぐ、これは難儀な本だと気付いた。シンプルなタイトルと絵本のように楽しげな表紙には一般人向け解説書の雰囲気があるが、やや専門書に近い本だった。霊長類学に全く不案内な私には歯ごたえがありすぎて、冒頭の部分を読んだだけで止まってしまった。

その後、新聞の書評で『「サル化」する人間社会』(山極寿一/集英社インターナショナル/2014年7月)を知り、こちらの方が読みやすそうに思えたので購入した。『「サル化」する人間社会』は話し言葉で書かれた小ぶりな本で読みやすく、一気に読了できた。著者のフィールドワークの体験談をふまえながら霊長類(主にゴリラ)の社会を解説した興味深い内容だった。

『「サル化」する人間社会』を読了すると、霊長類学の基礎知識を身につけた気分になり、『家族進化論』への関心がよみがえった。『家族進化論』に再挑戦すると、今度は興味深く読み進められた。

『「サル化」する人間社会』は『家族進化論』の2年後に刊行されていて、この2冊の内容はかなり重複している。前者は門外漢にわかりやすく語りかけるスタイル、後者は一定の知識のある読者に対して最近の研究成果と著者の見解を紹介するスタイルになっている。不案内な分野に関しては、入門的な本を読んでから専門的な本に取り組むのがいいという当たり前のことを再認識した。

◎長大な時間の物語

山極氏の2冊を読み終えた私の頭の中は、この2冊の内容が混然一体となり、人類の起源、社会性の起源、家族の起源をたどる長大な時間の旅から帰還した気分だ。

これらの本で扱っている主な事象と時間を整理すると以下のようになる。

◆ヒト科(類人猿と人類)の歴史

1200万年~1500万年前:ヒト科の共通祖先からオランウータンが分離

900万年~1200万年前:ヒト科の共通祖先からゴリラが分離

700万年~900万年前:ヒト科の共通祖先からヒト(直立二足歩行)が分離

250万年~100万年前:ヒト科の共通祖先からチンパージーとボノボが分離

◆ヒト族の歴史(ホモ・サピエンス以外は絶滅)

440万年前 アルディピテクス・ラミダス(最古の化石人類の一つ)の性差は現代人並みだったと推測されている。

200万年前 人類の脳が大きくなり始める。ホモ・ハビリスの脳が600ccを超える。

60万年前 ホモ・ハイデルベルゲンシスの脳は1400ccになる。

30万年前 ネアンデルタール人登場。3万年前まで生存。脳は現代人をしのぐ1800cc(現代人は1500cc)。

20万年前 ホモ・サピエンスがアフリカに登場。

10万年前 ホモ・サピエンス、アフリカを出て中東に進出。

5万~6万年前 ホモ・サピエンス、中央アジアやオーストラリアに進出。

4万年前 ホモ・サピエンス、ヨーロッパに進出。

1万8000年前 最終氷期終わる。

1万5000年前 世界の気候が温暖で湿潤になり安定する。

1万4000年前 ホモ・サピエンス、アメリカ大陸に進出。

1万年余り前 食料生産(農耕の萌芽)始まる

7500年前 首長を備える数千人規模の社会が出現(西南アジア)。

このような年表にまとめると人類史の本のように見えるが、この2冊の主な内容はゴリラ研究に基づいた類人猿の社会性の考察であリ、主にゴリラの社会に関する知見からヒトの家族の起源を探究している。

◎ワイルドなフールドワークに仰天

『「サル化」する人間社会』を読んでいて驚いたのは、アフリカにおける野生ゴリラ研究の様子だ。壮絶でワイルドなフィールドワークの報告に「そこまでやるのか」と感心しつつ、学問研究の厳しさをあらためて認識した。

この本のタイトルにある「サル」はニホンザルなどの真猿類を指していて、類人猿のことではない。本書の大半は真猿類ではなく類人猿のゴリラの話なのだが、最終章で、現代社会への警鐘として、サル(類人猿ではなく真猿類)の社会と人間社会の比較を展開している。

この最終章は本書全体のトーンと少し異質である。ゴリラの世界の社会性を探究してきた著者には、人間本来の社会性が希薄になるように見える現代の人間社会が危ういものに見えているのだ。ここで述べられている「サル社会」とは、絶対的な序列社会であり、全体のルールに従うことで個人の利益を最大化する効率的なシステムであり、そこに家族というコミュニティはない。

◎『2001年宇宙の旅』は間違っていた?

『家族進化論』には映画『2001年宇宙の旅』への言及がある。1968年に公開されたこの映画を、私は封切り館で観て以来、再上映やLD、DVDなどでたびたび観ている。私にとってオールタイム・ベストワンの映画だ。

この映画には「狩猟仮説」を反映したシーンがある。狩猟仮説とは、人類は初期の時代(400万年前~200万年前の猿人の時代)から狩猟によって生計を立て、狩猟に適したさまざまな特徴を発達させて現代に至ったという考えである。この考えは現在では否定されているそうだ。初期の人類は「狩る者」ではなく、肉食獣などに「狩られる者」であり、その捕食圧によって進化したらしい。

問題のシーンは、謎の物体「モノリス」に手を触れた猿人が進化を開始する印象的なシーンである。骨を武器として使うことを憶えた猿人は、それを使って獲物を倒し、対立する猿人集団を攻撃して勝利し、その骨を高く空に抛り上げる。その骨は宇宙空間を行く宇宙船に変貌する。今も目にやきついている名シーンだ。

約半世紀前に感動した名シーンが誤った仮説に基づくものだと知り、長生きはするものだと思った。

人類が狩猟能力を発揮するのは、200万年前という遠い昔ではなく、比較的最近のことだそうだ。それは10万年前のホモ・サピエンスの出アフリカ以降だ。その狩猟技術はすさまじいもので、ホモ・サピエンスが進出したユーラシア大陸やアメリカ大陸ではまたたく間に大型野生動物を絶滅に追いやった。マンモスもその一例だ。

本書のそんな記述に接すると、武器という道具のまたたく間の進歩をシンボリックに描いた『2001年宇宙の旅』のあのシーンは、科学的な時代考証に間違いがあるにしても、やはり名シーンだと思う。

◎蛇足だが――

『家族進化論』のオビに「家族はどのようにして生まれ、どこへ向かうのか―― 人類がアフリカから旅立って180万年、悠久の時間のなかにその起源と進化のストーリーをたどる」とある。ホモ・サピエンスの出アフリカは10万年前なので、180万年という数字は誤植だと思った。

気になって調べてみると、これは誤植ではなさそうだ。10万年前の出アフリカは、われわれの直接の祖先であるホモ・サピエンスに関する事象で、本書が扱っている時間から見ればかなり最近の出来事であり、本書全体の記述の最終段階の話である。

ホモ・サピエンスの出アフリカより遥か昔の180万年前、ホモ・エレクトス(原人)の出アフリカがあったらしい。『家族進化論』はホモ・サピエンスだけを論じているのではなく、類人猿から人類にいたる進化を扱っている。だから、アフリカの熱帯雨林から草原に進出した人類の祖先に焦点をあてれば、180万年という時間の方が本書にふさわしい。

10万年前を「最近」と感じることができるのは希有な経験である。

最近のコメント