奇妙な帝国ビザンティンには独特の魅力がある ― 2022年09月05日

このところビザンティン史モノを何冊か読んでいる。『ビザンツとスラブ(中公版「世界の歴史 11」』に続いて同じ著者の次の本を読んだ。

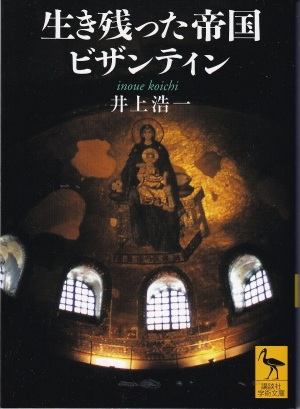

『生き残った帝国ビザンティン』(井上浩一/講談社学術文庫)

先に読んだ本の巻末の参考文献で本書を「講談社現代新書」と紹介していたので、大型書店の棚で探したが見つからず、目録からも消えていた。よく調べると、学術文庫に格上げ(?)されていた。とても読みやすく、私が最近読んだビザンティン史本数冊のなかで一番面白かった。ビザンティンの位置づけ、特徴、内実などを要領よく解説していて、わかりやすい。

本書をわかりやすいと感じたのは、既読の数冊でビザンティン史に関する基礎知識が多少なりとも蓄積されていたせいだと思う。歴史書とは、何冊かの類書をくり返し読んで、はじめて面白く感じるものかもしれない。やっかいなことである。

ビザンティンは「ローマ人の帝国」という建前を守る保守性と、現実に対応する柔軟性を併せもって中世を生き延びた奇妙なキリスト教帝国である。そこには独特の魅力もある。

ローマ帝国がなぜキリスト教を受け容れたか、に関する著者の見解が興味深い。次のように述べている。

「ローマ帝国とキリスト教が結びついたことは、私には当然のことのように思える。むしろ支配者にとってこれほど都合のよい教えは、他にさがすのがむずかしいとすらいえる。」

つまり、「神に由来した権威=皇帝」すれば支配が容易になるということである。キリスト者からは反論もあるだろうが、面白い見解だ。「異端とは聖書に忠実な人」という皮肉な指摘も首肯できる。

また、キリスト教が普及したのは、オリエント型の神とギリシア型の神を折衷させた「受肉」という「奇蹟」によるという見方も面白い。なるほどと思った。

本書のエピローグで著者は次のように述べている。

「外見にだまされて、ビザンティン帝国を、ひたすら建前を維持し、伝統を墨守するだけで生き延びていった国家とみなすべきではない。ビザンティン帝国一千年の歴史のかなめは、状況に応じて生まれ変わっていったところにある、と私は考える。」

ビザンティン帝国にはしたたかさの魅力がある。水木しげるのねずみ男を連想した。

『生き残った帝国ビザンティン』(井上浩一/講談社学術文庫)

先に読んだ本の巻末の参考文献で本書を「講談社現代新書」と紹介していたので、大型書店の棚で探したが見つからず、目録からも消えていた。よく調べると、学術文庫に格上げ(?)されていた。とても読みやすく、私が最近読んだビザンティン史本数冊のなかで一番面白かった。ビザンティンの位置づけ、特徴、内実などを要領よく解説していて、わかりやすい。

本書をわかりやすいと感じたのは、既読の数冊でビザンティン史に関する基礎知識が多少なりとも蓄積されていたせいだと思う。歴史書とは、何冊かの類書をくり返し読んで、はじめて面白く感じるものかもしれない。やっかいなことである。

ビザンティンは「ローマ人の帝国」という建前を守る保守性と、現実に対応する柔軟性を併せもって中世を生き延びた奇妙なキリスト教帝国である。そこには独特の魅力もある。

ローマ帝国がなぜキリスト教を受け容れたか、に関する著者の見解が興味深い。次のように述べている。

「ローマ帝国とキリスト教が結びついたことは、私には当然のことのように思える。むしろ支配者にとってこれほど都合のよい教えは、他にさがすのがむずかしいとすらいえる。」

つまり、「神に由来した権威=皇帝」すれば支配が容易になるということである。キリスト者からは反論もあるだろうが、面白い見解だ。「異端とは聖書に忠実な人」という皮肉な指摘も首肯できる。

また、キリスト教が普及したのは、オリエント型の神とギリシア型の神を折衷させた「受肉」という「奇蹟」によるという見方も面白い。なるほどと思った。

本書のエピローグで著者は次のように述べている。

「外見にだまされて、ビザンティン帝国を、ひたすら建前を維持し、伝統を墨守するだけで生き延びていった国家とみなすべきではない。ビザンティン帝国一千年の歴史のかなめは、状況に応じて生まれ変わっていったところにある、と私は考える。」

ビザンティン帝国にはしたたかさの魅力がある。水木しげるのねずみ男を連想した。

最近のコメント