大著『ヒトラー』の上巻を読了、脳科学を連想 ― 2018年08月14日

書店の棚で『ヒトラー』(上)(下)を見たとき、その分厚さにたじろいだ。上下2冊重ねると『広辞苑』よりかなり厚い。著者は1943年生まれの英国の歴史家で、原書の上巻は1998年、下巻は2000年に刊行されている。翻訳版の刊行は2016年、オビには「白水社創立百周年記念出版」という気合の入った惹句がある。長い逡巡を経て本書を購入し、その上巻を読了した。

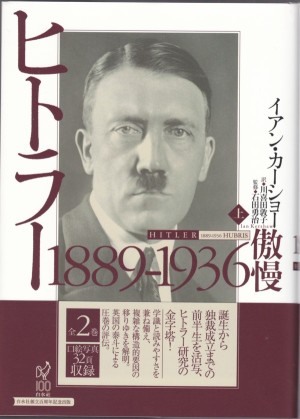

『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』(イアン・カーショー/川喜多敦子訳/石田勇治監修/白水社)

上巻読了時点で読後メモを書くのは、上巻より厚い下巻を読み終える頃には上巻の内容が蒸発しているおそれがあるからだ。上下それぞれに独自のタイトルが付され、序文も両方にあり、上下を独立した書とみなしていいかとも思った。

上巻の『傲慢(HUBRIS)』、下巻の『天罰(NEMESIS)』という大仰なギリシア語源のサブタイトルは因果応報物語の雰囲気を感じさせるが、本書はまっとうな歴史書である。著者のイアン・カーショーは社会史を重視する研究者で一人の人物に焦点をあてる伝記的記述には興味がなかったそうだ。そんな研究者が大著『ヒトラー』を書いたのは、ヒトラー出現をもたらした時代情況の分析が重要と考えたからである。

『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』はヒトラーの生誕からドイツのラインラント進駐までの47年を描いている。学も教養もない怠惰な落伍者だった男が、弁舌の才と過剰な自意識だけで20世紀西欧の文明国の独裁者に登りつめていく物語である。太閤記的な面白さもあるが、人間の集団の判断と行動の頼りなさがあばかれる苦い物語でもある。「傲慢(HUBRIS)」という言葉は、ラインラント進駐によってヒトラーが己の無謬性を確信した状態を表している。

著者は、大げさな感情表出で自己中心的に振る舞うヒトラーをプリマドンナに例えている。ヒトラーは「意思の力」で成り上がったのではなく、空気を読まない過剰な自意識と感情で行動しただけである。ヒトラーを忌避する要人が多かったにもかかわらず、彼を取り巻く情況と思惑の絡み合いが彼を押し上げて独裁者を作り上げた。著者はそんな分析を展開している。歴史の力学の不思議を感じる。

本書を読んでいて、「すぐに錯覚する脳」の頼りなさを指摘した脳科学の本を連想した。また、トランプ現象、ポピュリズム、反知性主義などに象徴される現代においてヒトラーとナチズムの再検証は意義深いと思った。陳腐な感想だが仕方ない。

『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』(イアン・カーショー/川喜多敦子訳/石田勇治監修/白水社)

上巻読了時点で読後メモを書くのは、上巻より厚い下巻を読み終える頃には上巻の内容が蒸発しているおそれがあるからだ。上下それぞれに独自のタイトルが付され、序文も両方にあり、上下を独立した書とみなしていいかとも思った。

上巻の『傲慢(HUBRIS)』、下巻の『天罰(NEMESIS)』という大仰なギリシア語源のサブタイトルは因果応報物語の雰囲気を感じさせるが、本書はまっとうな歴史書である。著者のイアン・カーショーは社会史を重視する研究者で一人の人物に焦点をあてる伝記的記述には興味がなかったそうだ。そんな研究者が大著『ヒトラー』を書いたのは、ヒトラー出現をもたらした時代情況の分析が重要と考えたからである。

『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』はヒトラーの生誕からドイツのラインラント進駐までの47年を描いている。学も教養もない怠惰な落伍者だった男が、弁舌の才と過剰な自意識だけで20世紀西欧の文明国の独裁者に登りつめていく物語である。太閤記的な面白さもあるが、人間の集団の判断と行動の頼りなさがあばかれる苦い物語でもある。「傲慢(HUBRIS)」という言葉は、ラインラント進駐によってヒトラーが己の無謬性を確信した状態を表している。

著者は、大げさな感情表出で自己中心的に振る舞うヒトラーをプリマドンナに例えている。ヒトラーは「意思の力」で成り上がったのではなく、空気を読まない過剰な自意識と感情で行動しただけである。ヒトラーを忌避する要人が多かったにもかかわらず、彼を取り巻く情況と思惑の絡み合いが彼を押し上げて独裁者を作り上げた。著者はそんな分析を展開している。歴史の力学の不思議を感じる。

本書を読んでいて、「すぐに錯覚する脳」の頼りなさを指摘した脳科学の本を連想した。また、トランプ現象、ポピュリズム、反知性主義などに象徴される現代においてヒトラーとナチズムの再検証は意義深いと思った。陳腐な感想だが仕方ない。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2018/08/14/8941665/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。