日本最大の肖像彫刻を拝観した ― 2025年05月28日

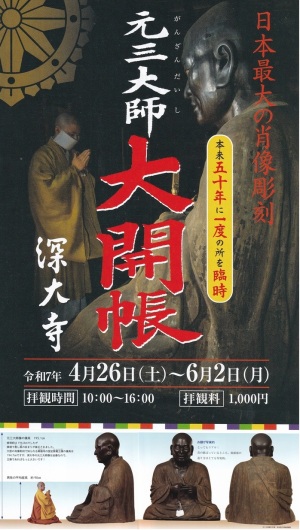

深大寺はわが家から徒歩30分程だが、この数年は行ってない。知人から深大寺で開催中の「元三大師(がんざんだいし)大開帳」を薦められた。迫力のある大師像を拝んでおくべきだという。「開帳」の意味を調べると「寺社の秘仏を期間を限って公開すること」とある。

チラシには「本来五十年に一度のところを臨時」と謳っている。五十年に一度ならこの機会に見ておこうという気分になる。散歩がてら深大寺まで足を伸ばした。

山門を入り、本堂の脇にある元三大師堂に目をやるが、特に人だかりはない。すぐに入れるのかと思って近づくと、入口に「待ち時間60分」の貼り紙がある。不審に思いながら誘導の表示に従って裏手に回ると、人の列が裏山の階段に伸びていた。列に沿って階段を登って行くが、どこまでも列が続く。貼り紙の意味を了解した。引き返そうかとも思ったが、せっかく来たのだからと最後尾に並んだ。

で、60分並んで元三大師像を拝顔した。肖像彫刻としては日本最大の2メートルの座像である。鎌倉時代の彫像で、今回、大修理の完了を記念して開帳しているそうだ。何となく美術館の彫像を観る気分で来たのだが、入口で支払った1000円は入場料ではなく拝観料。美術展ではなく開帳である。順番に何人かずつが座像の前に並んで手を合わせ、1分ほどのお経を聞きながら祈祷する。お経をあげる僧侶も、交代制だろうが大変だなと思った。

1分程度でも座像の姿は十分に拝顔できた。かなりリアルな顔相で、確かに迫力がある。元三大師は平安時代に実在した僧侶である。かつて元三大師信仰が流行したそうだ。

実在の僧侶のリアルな肖像を拝むのに多少の違和感があるが、考えてみれば仏像だって実在した人物(釈迦)の肖像と言えなくもない。キリスト教もやたらと聖人をつくって祀っている。

チラシには「本来五十年に一度のところを臨時」と謳っている。五十年に一度ならこの機会に見ておこうという気分になる。散歩がてら深大寺まで足を伸ばした。

山門を入り、本堂の脇にある元三大師堂に目をやるが、特に人だかりはない。すぐに入れるのかと思って近づくと、入口に「待ち時間60分」の貼り紙がある。不審に思いながら誘導の表示に従って裏手に回ると、人の列が裏山の階段に伸びていた。列に沿って階段を登って行くが、どこまでも列が続く。貼り紙の意味を了解した。引き返そうかとも思ったが、せっかく来たのだからと最後尾に並んだ。

で、60分並んで元三大師像を拝顔した。肖像彫刻としては日本最大の2メートルの座像である。鎌倉時代の彫像で、今回、大修理の完了を記念して開帳しているそうだ。何となく美術館の彫像を観る気分で来たのだが、入口で支払った1000円は入場料ではなく拝観料。美術展ではなく開帳である。順番に何人かずつが座像の前に並んで手を合わせ、1分ほどのお経を聞きながら祈祷する。お経をあげる僧侶も、交代制だろうが大変だなと思った。

1分程度でも座像の姿は十分に拝顔できた。かなりリアルな顔相で、確かに迫力がある。元三大師は平安時代に実在した僧侶である。かつて元三大師信仰が流行したそうだ。

実在の僧侶のリアルな肖像を拝むのに多少の違和感があるが、考えてみれば仏像だって実在した人物(釈迦)の肖像と言えなくもない。キリスト教もやたらと聖人をつくって祀っている。

『シニア右翼』を読んでネットの歴史をふりかえった ― 2025年01月11日

約2年前に出た次の新書をネット書店で購入して読んだ。

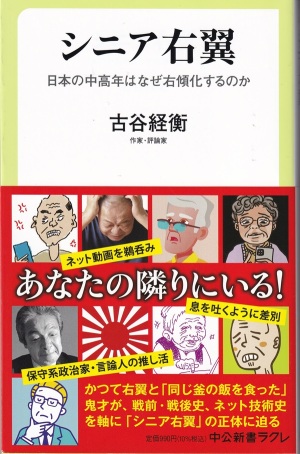

『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)

2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。

著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。

最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。

著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。

本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。

著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。

後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。

前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。

『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)

2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。

著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。

最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。

著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。

本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。

著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。

後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。

前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。

60年前、東京・大阪は4時間だった ― 2024年10月03日

一昨日(2024.10.1)は東海道新幹線開通60年の記念日だった。60年前、私は高校1年生だった。この年の夏休みに上京し、岡山の県立高校から東京の都立高校に2学期から転入した。新幹線開通3カ月前の上京だった。岡山から東京まで何時間かかったは記憶していない。随分長時間だった気がする。

今年の初めに伯父が101歳で逝った。その遺品を整理していて、東海道新幹線開通時のパンフレットが出てきた。「新幹線電車にお乗りいただき、ありがとうございました」とあるから、当時、乗客に配ったものだと思われる。

「夢の超特急」は東京・大阪を3時間10分で走ったという記憶が強く残っている。だが、このパンフレットの時刻表を見ると東京・大阪は4時間である。パンフレットには「開業後当分の間は超特急ひかり号は4時間、特急こだま号は5時間で走ります」とあった。

「当分の間」とはどのくらいの期間なのか、ネットで調べてみた。3時間10分の運行開始は翌年の11月1日だった。13カ月は「ならし走行」だったのだ。

今年の初めに伯父が101歳で逝った。その遺品を整理していて、東海道新幹線開通時のパンフレットが出てきた。「新幹線電車にお乗りいただき、ありがとうございました」とあるから、当時、乗客に配ったものだと思われる。

「夢の超特急」は東京・大阪を3時間10分で走ったという記憶が強く残っている。だが、このパンフレットの時刻表を見ると東京・大阪は4時間である。パンフレットには「開業後当分の間は超特急ひかり号は4時間、特急こだま号は5時間で走ります」とあった。

「当分の間」とはどのくらいの期間なのか、ネットで調べてみた。3時間10分の運行開始は翌年の11月1日だった。13カ月は「ならし走行」だったのだ。

日本の存在感の薄さの反映? ― 2024年09月12日

先月末の南イタリア旅行で念願のカステル・デル・モンテを訪問した。神聖ローマ皇帝フェデリコ2世が建てた用途不明の八角形の城である。

世界遺産カステル・デル・モンテの入り口には、各国語で歓迎メッセージを書いた看板が立っていた。日本語を探したがなかなか見つからない。ようやく右端に発見し、少しホッとした。しかし、このメッセージはかなり小さい。世界における現在の日本の存在感はこんな程度なのだろうかと思ってしまった。

世界遺産カステル・デル・モンテの入り口には、各国語で歓迎メッセージを書いた看板が立っていた。日本語を探したがなかなか見つからない。ようやく右端に発見し、少しホッとした。しかし、このメッセージはかなり小さい。世界における現在の日本の存在感はこんな程度なのだろうかと思ってしまった。

売れている本『世界はラテン語でできている』を読んだ ― 2024年04月27日

『世界は経営でできている』に続いて、似たタイトルの次の新書を読んだ。

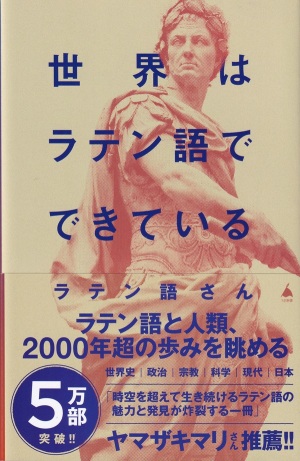

『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん/SB新書/SBクリエイティブ)

本書も朝日新聞・読書欄の「売れている本」(2024.2.10)で紹介されていた。『世界は経営でできている』『世界はラテン語でできている』は共に今年1月発売のベストセラーだ。ちょっと気になって、ネット書店で『世界は〇〇でできている』という書名を検索すると、20点以上のタイトルが出てきた。○○は「素数」「化学」から「愛」「尻尾」まで多様だ。

閑話休題。私が本書を購入したのは、ラテン語の勉強に挑戦しようなどと思ったからではない。たまに目にするラテン語らしき表現が気になり、今でも引用されることの多いラテン語表現を手っ取り早く知ることができるのではと期待したからである。

私が気になったラテン語表現とは「エッケ・ホモ ECCE HOMO この人を見よ」「メメント・モリ MEMENTO MORI 死を忘るなかれ」などである。こんなカッコイイ表現を多少でも収集できればと思った。だが、本書には ECCE HOMO も MEMENTO MORI も出てこない。身の回りのラテン語を多く紹介しているが、イージーな格言紹介ではなく、ラテン語学習への誘いの書だった。

と言っても、さまざまな語源紹介や雑学的ラテン語知識が詰まっていて、興味深く読むことができた。

ローマを現すSPQRが「Senatusu Populusque Romanusu ローマの元老院と人民」の略だとは何かの本で読んで知っていたが、本書によってPopulusqueのqueは「と」だと判明して「なあんだ」と思った。SPQRのQが気になっていたのだ。SPQRとはS&P Rという感じの表現のようだ。単なるSPRよりはSPQRの方がサマになる気がする。

そんな小さな知識を得たからと言って、75歳の私は今さらラテン語の入門書を読もうという気にはならない。だが、意欲ある人にとっては、本書は学習意欲を喚起する刺激的な本だと思う。

『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん/SB新書/SBクリエイティブ)

本書も朝日新聞・読書欄の「売れている本」(2024.2.10)で紹介されていた。『世界は経営でできている』『世界はラテン語でできている』は共に今年1月発売のベストセラーだ。ちょっと気になって、ネット書店で『世界は〇〇でできている』という書名を検索すると、20点以上のタイトルが出てきた。○○は「素数」「化学」から「愛」「尻尾」まで多様だ。

閑話休題。私が本書を購入したのは、ラテン語の勉強に挑戦しようなどと思ったからではない。たまに目にするラテン語らしき表現が気になり、今でも引用されることの多いラテン語表現を手っ取り早く知ることができるのではと期待したからである。

私が気になったラテン語表現とは「エッケ・ホモ ECCE HOMO この人を見よ」「メメント・モリ MEMENTO MORI 死を忘るなかれ」などである。こんなカッコイイ表現を多少でも収集できればと思った。だが、本書には ECCE HOMO も MEMENTO MORI も出てこない。身の回りのラテン語を多く紹介しているが、イージーな格言紹介ではなく、ラテン語学習への誘いの書だった。

と言っても、さまざまな語源紹介や雑学的ラテン語知識が詰まっていて、興味深く読むことができた。

ローマを現すSPQRが「Senatusu Populusque Romanusu ローマの元老院と人民」の略だとは何かの本で読んで知っていたが、本書によってPopulusqueのqueは「と」だと判明して「なあんだ」と思った。SPQRのQが気になっていたのだ。SPQRとはS&P Rという感じの表現のようだ。単なるSPRよりはSPQRの方がサマになる気がする。

そんな小さな知識を得たからと言って、75歳の私は今さらラテン語の入門書を読もうという気にはならない。だが、意欲ある人にとっては、本書は学習意欲を喚起する刺激的な本だと思う。

地元の本屋が消える! ― 2023年12月28日

わが地元の駅前の書店「書源 つつじヶ丘店」の店頭に「2024年1月14日で閉店」の看板が出ていた。ショックだ。こんな日が来ないように、ネット書店の利用をひかえて地元の本屋で買うようにしなければと心がけてはいた。だが、ついネットに頼ることが多かった。いまさら反省しても手遅れだ。

この本屋は品揃えがよく、店の規模もほどほどで気に入っていた。都心の大型書店を回っても入手できなかった本をこの本屋でゲットしたこともある。その体験はブログに書いた。

地元には他に駅ナカにも書店があるが、こちらはファストフード店みたいな本屋でつまらない。無目的に書店の棚を徘徊する楽しみを味わうのは難しい。

本屋は新聞・雑誌に似ている。目的の本や情報を得るにはネットが手軽で便利だ。しかし、目的に辿り着くまでの寄り道を楽しんだり、無目的に漫然と景色を眺めるには、本屋・新聞・雑誌が適している。でも、それらは衰退しつつある。残念だ。

この本屋は品揃えがよく、店の規模もほどほどで気に入っていた。都心の大型書店を回っても入手できなかった本をこの本屋でゲットしたこともある。その体験はブログに書いた。

地元には他に駅ナカにも書店があるが、こちらはファストフード店みたいな本屋でつまらない。無目的に書店の棚を徘徊する楽しみを味わうのは難しい。

本屋は新聞・雑誌に似ている。目的の本や情報を得るにはネットが手軽で便利だ。しかし、目的に辿り着くまでの寄り道を楽しんだり、無目的に漫然と景色を眺めるには、本屋・新聞・雑誌が適している。でも、それらは衰退しつつある。残念だ。

牧野富太郎の標本の現物には迫力があった ― 2023年09月19日

都立大の牧野標本館で開催中の企画展『「日本の植物分類学の父」牧野富太郎が遺したもの』に行った。入場無料だ。NHK朝ドラの『らんまん』関連の企画で、思った以上に入場者がいた。約9割がオバサンで、私のようなオジサンは少ない。若い人は見かけなかった。

牧野富太郎の膨大な標本を収蔵した牧野標本館そのものを公開するのかな、とも思ったが、当然そんなことはない。別館ギャラリーで標本を展示していた。

標本の現物は、やはり迫力があり、美しい。驚いたことにオレンジやスイカまでも標本にしている。オレンジやスイカの実を5㎜ほどにスライスしたうえで押し花のようにして標本にしているのだ。黄や赤の色もきれいに残っている。どんな植物も標本で残そうという執念を感じた。

なぜ都立大に牧野標本館があるのか。それもビデオで説明していた。

牧野富太郎が亡くなったとき、自宅に約40万点の標本が残されていた。遺族は寄贈を申し出たが引き取り手がいない。牧野富太郎は東大で長年助手・講師を務めたのに、東大は引き取らない。国立博物館もダメ。整理が大変だからである。で、牧野富太郎が名誉都民第1号だった縁で東京都が引き取り、都立大の理学部に牧野標本館ができたそうだ。今回、初めて知った(私は都立大理学部OBなのだが…)。

牧野富太郎の膨大な標本を収蔵した牧野標本館そのものを公開するのかな、とも思ったが、当然そんなことはない。別館ギャラリーで標本を展示していた。

標本の現物は、やはり迫力があり、美しい。驚いたことにオレンジやスイカまでも標本にしている。オレンジやスイカの実を5㎜ほどにスライスしたうえで押し花のようにして標本にしているのだ。黄や赤の色もきれいに残っている。どんな植物も標本で残そうという執念を感じた。

なぜ都立大に牧野標本館があるのか。それもビデオで説明していた。

牧野富太郎が亡くなったとき、自宅に約40万点の標本が残されていた。遺族は寄贈を申し出たが引き取り手がいない。牧野富太郎は東大で長年助手・講師を務めたのに、東大は引き取らない。国立博物館もダメ。整理が大変だからである。で、牧野富太郎が名誉都民第1号だった縁で東京都が引き取り、都立大の理学部に牧野標本館ができたそうだ。今回、初めて知った(私は都立大理学部OBなのだが…)。

『週刊朝日』休刊号で追憶にふける ― 2023年06月01日

『週刊朝日』の休刊号('23.6.9)が出た。101年続いた週刊誌の終焉である。発行部数150万部を超えたこともあったが、最近は8万部を切っていたそうだ(実売部数4万5千ともいう)。

私は60年以上『週刊朝日』に接してきた。親が定期購読していたので、子供の頃から身近な週刊誌だった。社会人になり、実家を離れてしばらくは断続的に読んでいた。いつ頃からか自ら定期購読するようになった。以前は新聞販売店が配達してくれたが、いつしか郵送になり、現在まで続いている。

いまや稀少な残存定期購読者のひとりだが、熱心な読者とは言えない。最近の『週刊朝日』はあまり面白くなく、読むページが少ない。購読を止めようと思いつつずるずると引き延ばしているうちに休刊になってしまった。

いざ休刊となると、やはり感慨深い。記憶の底をさぐると過去のいろいろな記事が浮かんでくる。

休刊号には『「ジャンプしてください!」と著名人に無茶振り』と題した過去の企画記事の紹介がある。60年前の1963年、私が中学2年の頃の記事だ。懐かしい。うさぎ年にちなんだ「ジャンプ'63」という企画で、多くの著名人がジャンプした写真を並べていた。休刊号に載っている岡潔のジャンプ写真もよく憶えている。本田宗一郎はバイクでジャンプしていて、ズルイと感じたのを思い出した。

いまも『週刊朝日』の手柄だと思うのは、スプーン曲げのトリックをカメラで暴いた記事だ。超能力を否定する痛快な内容だった。調べてみると1974年5月、私が社会人2年目の頃の記事だ。

連載小説もいくつか読んだ。記憶に残る最も古い連載小説は城山三郎の『イチかバチか』だ。単行本刊行が1962年だから連載は私が中学1年の頃だと思う。梶山季之の『夜の配当』 は中学2年の頃だ。山崎豊子の『仮装集団』は高校生の頃の連載、その後が松本清張の『黒の様式』だった。

『週刊朝日』の連載小説にはもっと有名な作品が多くある(『飢餓海峡』『さぶ』『世に棲む日々』『官僚たちの夏』など)。だが、なぜか私が連載で読んだ記憶が鮮明なのは比較的マイナーな上記4作なのである。

マイナーと言えば、やなせたかしの連載マンガ『ボウ氏』も懐かしい。これは、切り抜きをいまも保存している。「百万円懸賞連載マンガ」の入選作だからマイナーと言うのは不適切かもしれないが、その後のやなせ氏の活躍から見れば注目度は低いと思う。

私は60年以上『週刊朝日』に接してきた。親が定期購読していたので、子供の頃から身近な週刊誌だった。社会人になり、実家を離れてしばらくは断続的に読んでいた。いつ頃からか自ら定期購読するようになった。以前は新聞販売店が配達してくれたが、いつしか郵送になり、現在まで続いている。

いまや稀少な残存定期購読者のひとりだが、熱心な読者とは言えない。最近の『週刊朝日』はあまり面白くなく、読むページが少ない。購読を止めようと思いつつずるずると引き延ばしているうちに休刊になってしまった。

いざ休刊となると、やはり感慨深い。記憶の底をさぐると過去のいろいろな記事が浮かんでくる。

休刊号には『「ジャンプしてください!」と著名人に無茶振り』と題した過去の企画記事の紹介がある。60年前の1963年、私が中学2年の頃の記事だ。懐かしい。うさぎ年にちなんだ「ジャンプ'63」という企画で、多くの著名人がジャンプした写真を並べていた。休刊号に載っている岡潔のジャンプ写真もよく憶えている。本田宗一郎はバイクでジャンプしていて、ズルイと感じたのを思い出した。

いまも『週刊朝日』の手柄だと思うのは、スプーン曲げのトリックをカメラで暴いた記事だ。超能力を否定する痛快な内容だった。調べてみると1974年5月、私が社会人2年目の頃の記事だ。

連載小説もいくつか読んだ。記憶に残る最も古い連載小説は城山三郎の『イチかバチか』だ。単行本刊行が1962年だから連載は私が中学1年の頃だと思う。梶山季之の『夜の配当』 は中学2年の頃だ。山崎豊子の『仮装集団』は高校生の頃の連載、その後が松本清張の『黒の様式』だった。

『週刊朝日』の連載小説にはもっと有名な作品が多くある(『飢餓海峡』『さぶ』『世に棲む日々』『官僚たちの夏』など)。だが、なぜか私が連載で読んだ記憶が鮮明なのは比較的マイナーな上記4作なのである。

マイナーと言えば、やなせたかしの連載マンガ『ボウ氏』も懐かしい。これは、切り抜きをいまも保存している。「百万円懸賞連載マンガ」の入選作だからマイナーと言うのは不適切かもしれないが、その後のやなせ氏の活躍から見れば注目度は低いと思う。

「立ち読書」用の「書見台台」を自作 ― 2023年05月01日

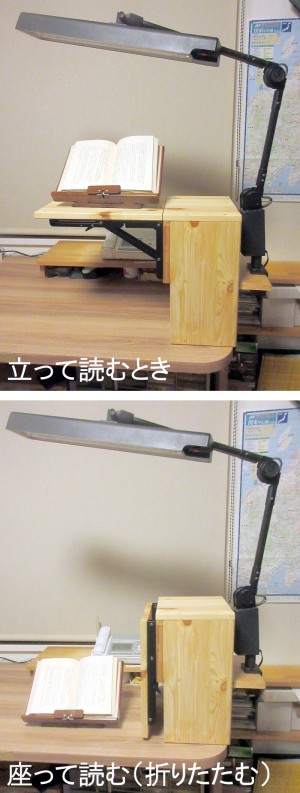

私は5~6年前から、立って本を読むよう心掛けている。もちろん座って読むこともあるが、読書時間の大半は「立ち読書」である。

立ったまま読むと腰によさそうだ。だが、最大のメリットは眠くなりにくい点にある。座った読書だとウツラウツラすることも多い。立ち読書で寝落ちはない。

立ち読書を始めたとき、書斎のデスクに読書用の台をしつらえた。デスク上方数十センチの位置に、あり合わせの材料で台を作り、そこに書見台を置いたのである。ところが先日、体重をかけ過ぎてその台が崩壊してしまった。

そこで、本格的な「台」を自作することにした。書見台を乗せるための「書見台台」である。図面を引き、木材と金具を入手し、ほぼ1日で高さ37センチの台が完成した。われながら満足のいく出来栄えである。デスクの高さは70センチだから床から107センチの位置に書見台を置くことができる。私にはこの高さが最適だ。

この台は締め金具でデスクに固定している。かなり頑丈だから崩壊の恐れはない……と思う。折りたたみ式の棚受け金具を使用し、座って読みたいときは台板をたためるようにした。

立ち読書の問題点は足が疲れてくることだ。そんなとき、私は片方の足を曲げてデスクに乗せる。半跏思惟像が水平に曲げた足はそのままに立ち上がり、曲げた足を膝ではなくデスクで支える――そんな姿勢である。半跏思惟立像の姿で読書ができるのも、デスク上方に書見台台を設置するメリットである。

立ったまま読むと腰によさそうだ。だが、最大のメリットは眠くなりにくい点にある。座った読書だとウツラウツラすることも多い。立ち読書で寝落ちはない。

立ち読書を始めたとき、書斎のデスクに読書用の台をしつらえた。デスク上方数十センチの位置に、あり合わせの材料で台を作り、そこに書見台を置いたのである。ところが先日、体重をかけ過ぎてその台が崩壊してしまった。

そこで、本格的な「台」を自作することにした。書見台を乗せるための「書見台台」である。図面を引き、木材と金具を入手し、ほぼ1日で高さ37センチの台が完成した。われながら満足のいく出来栄えである。デスクの高さは70センチだから床から107センチの位置に書見台を置くことができる。私にはこの高さが最適だ。

この台は締め金具でデスクに固定している。かなり頑丈だから崩壊の恐れはない……と思う。折りたたみ式の棚受け金具を使用し、座って読みたいときは台板をたためるようにした。

立ち読書の問題点は足が疲れてくることだ。そんなとき、私は片方の足を曲げてデスクに乗せる。半跏思惟像が水平に曲げた足はそのままに立ち上がり、曲げた足を膝ではなくデスクで支える――そんな姿勢である。半跏思惟立像の姿で読書ができるのも、デスク上方に書見台台を設置するメリットである。

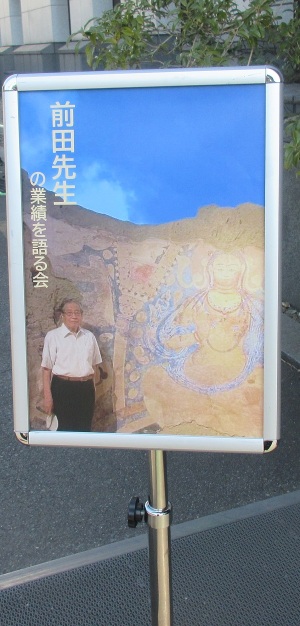

シンポジウム「前田耕作先生の業績を語る会」に行った ― 2023年02月23日

本日(2023年2月23日)、東京国立博物館平成館大講堂で開催された「シンポジウム:前田耕作先生の業績を語る会」に行った。2022年12月に89歳で亡くなったアジア文化史研究者・前田耕作先生を偲んで、多くの関係者たちが先生の業績を語り合うシンポジウムである。

私が前田先生に初めて接したのは9年前、カルチャーセンターで「ギボン『ローマ帝国衰亡史』を読む」という講義を受講したときである。この講義は全10巻(ちくま学芸文庫)の8巻目に入った昨年春、先生の入院で中断した。その他にも「プルタルコス」「ローマの宗教」「ローマ皇帝群像」「ルネッサンスの異教秘儀」「弥勒」などいろいろな講義を受講した。2018年には先生が同行するシチリアの古跡を巡るツアーにも参加した。

先生の講義を受講して、すぐに感じたのは「学者の凄さ」だった。どんなことに関しても造詣が深く、この先生は何でも知っているのではなかろうかと感じた。私は学問の世界に縁のない人間で、人文系の学者と接する機会がなかったので、学問の世界の底深さに驚いたのである。

前田先生はローマ史の専門家ではない。若いときにアフガニスタンの学術調査に携わり、バーミアン遺跡などの文化財保護活動に尽力したことで知られている。本日のシンポジウムでもバーミアン絡みの話題が多かった。

そんな話のなかで、先生より12歳下の後輩学者が「<夢想・歴史・神話/宗教>を結ぶ“前田学”の原点」と題した、先生の学問の基盤の紹介が興味深かった。現象学、言語学、図像学など私には馴染みのない難しそうな世界の話だったので、十分に理解できたわけではないが…。

先生の専門が何であったか、私にはよくわからない。新聞などの表記は「アジア文化史」が多いが「ユーラシア思想史」や「東洋美術史」などもある。以前、酒席で先生にお尋ねすると「インド以外のアジア文化史」と返ってきた。アジアと言っても先生の著書『アジアの原像』はヘロドトスの話だからヨーロッパにも食い込んでいる。私が受講した講義の大半は古代ローマ史関連である。

先生から「一人の研究者が読める史料には限界があるので、おのずと歴史研究者の専門範囲は限られる」と聞いたこともある。だが、先生は専門を狭く限定するのでなく、文化の交流という広がりのある歴史を探究していた。「文明の十字路、混成文化の発信地」と言われるアフガニスタンの学術調査からスタートしたことが、視野の広い学風につながったのだと思う。「日本の学界からは距離を置いていた。行動する学者だった」というシンポジウムでの指摘が印象深い。

私が前田先生に初めて接したのは9年前、カルチャーセンターで「ギボン『ローマ帝国衰亡史』を読む」という講義を受講したときである。この講義は全10巻(ちくま学芸文庫)の8巻目に入った昨年春、先生の入院で中断した。その他にも「プルタルコス」「ローマの宗教」「ローマ皇帝群像」「ルネッサンスの異教秘儀」「弥勒」などいろいろな講義を受講した。2018年には先生が同行するシチリアの古跡を巡るツアーにも参加した。

先生の講義を受講して、すぐに感じたのは「学者の凄さ」だった。どんなことに関しても造詣が深く、この先生は何でも知っているのではなかろうかと感じた。私は学問の世界に縁のない人間で、人文系の学者と接する機会がなかったので、学問の世界の底深さに驚いたのである。

前田先生はローマ史の専門家ではない。若いときにアフガニスタンの学術調査に携わり、バーミアン遺跡などの文化財保護活動に尽力したことで知られている。本日のシンポジウムでもバーミアン絡みの話題が多かった。

そんな話のなかで、先生より12歳下の後輩学者が「<夢想・歴史・神話/宗教>を結ぶ“前田学”の原点」と題した、先生の学問の基盤の紹介が興味深かった。現象学、言語学、図像学など私には馴染みのない難しそうな世界の話だったので、十分に理解できたわけではないが…。

先生の専門が何であったか、私にはよくわからない。新聞などの表記は「アジア文化史」が多いが「ユーラシア思想史」や「東洋美術史」などもある。以前、酒席で先生にお尋ねすると「インド以外のアジア文化史」と返ってきた。アジアと言っても先生の著書『アジアの原像』はヘロドトスの話だからヨーロッパにも食い込んでいる。私が受講した講義の大半は古代ローマ史関連である。

先生から「一人の研究者が読める史料には限界があるので、おのずと歴史研究者の専門範囲は限られる」と聞いたこともある。だが、先生は専門を狭く限定するのでなく、文化の交流という広がりのある歴史を探究していた。「文明の十字路、混成文化の発信地」と言われるアフガニスタンの学術調査からスタートしたことが、視野の広い学風につながったのだと思う。「日本の学界からは距離を置いていた。行動する学者だった」というシンポジウムでの指摘が印象深い。

最近のコメント