『ハンナ・アーレント』は刺激的な映画だ ― 2014年03月27日

◎地味な映画に客が殺到

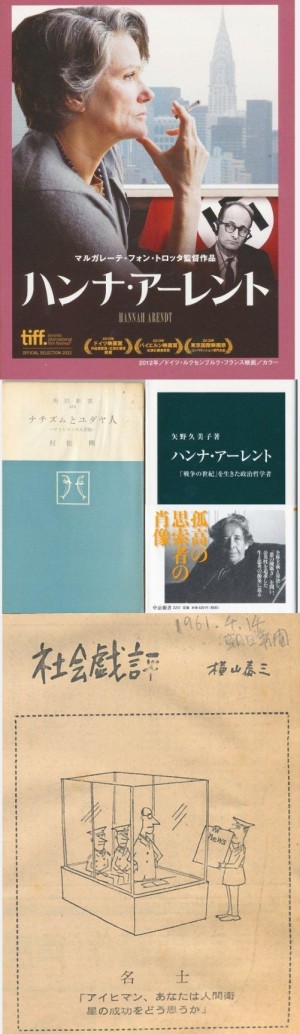

映画『ハンナ・アーレント』を下高井戸シネマで観た。補助席が出るほどの満席だった。再上映が中心の小規模な映画館とは言え、地味な内容にもかかわらず満席なので驚いた。私のような中高年ばかりでなく若い人もかなりいた。

昨年、岩波ホールで公開された話題作である。ハンナ・アーレントはナチス時代にドイツから米国に亡命したユダヤ人の女性政治哲学者だ。私はこの映画の新聞記事に接するまでこの人の名を知らなかった。

米国で大学教授になり、『全体主義の起源』という著作で知名度もあったハンナ・アーレントは、1961年にイスラエルで開かれたアイヒマン裁判を傍聴する。

アイヒマンはユダヤ人大量虐殺の責任者とみなされていたゲシュタポの一員で、潜伏先のアルゼンチンでイスラエルのモサドに拘束されたのだ。

かつて収容所から脱出した経験のあるハンナ・アーレントは、裁判傍聴の記録をニューヨーカー誌に発表する。彼女の記事はユダヤ人社会から猛反発を受け、多くのユダヤ人の友人が彼女から去っていく。その経緯を描いたのがこの映画だ。

学者の世界、それも哲学を専攻した人々の世界が、観客を退屈させない映画の題材になることに新鮮な驚きを感じた。アーレントはハイデッガーの教え子であり、愛人だったこともある。私はハイデッガーの著作には数ページで挫折したが、映画の中で俳優が演ずるハイデッガーを観て、雲上の人が近所を散歩しているのに出会ったような奇妙な感動を覚えた。

◎アイヒマンの記憶が甦った

この映画ではアイヒマン裁判のシーンはすべて記録フィルムを使用している。アイヒマン裁判があった1961年、私は中学1年だった。新聞やテレビで観たアイヒマンの映像はよく憶えている。この映画のアイヒマン裁判のシーンに接して、あらたらめて、わが同時代を扱った映画だという印象が強まり、遠い記憶が甦ってきた。

私の頭の中では、アイヒマン裁判とガガーリンの人類初の宇宙飛行が結びついている。調べてみると、アイヒマン裁判が始まったのは1961年4月11日で、ガガーリンの宇宙飛行は、その翌日の1961年4月12日である。

中学生だった私はガガーリンの新聞記事を保存し、それは現在も残っている。「地球は青かった」というガガーリンの言葉を報じた朝日新聞の第1面の片隅に載った横山泰三の1コマ漫画は、人間衛星とアイヒマンに関連していた。被告席のアイヒマンに廷吏が人間衛星の感想を尋ねるという内容で、中学生ながら「面白くない漫画だ」と思った。

そのつまらない漫画が、私の頭の中でアイヒマンとガガーリンを結び付けて、半世紀以上も記憶に残っているのだ。面白い作品や傑作が記憶に刻まれるのではなく、むしろ「つまらない」「くだらない」と感じたものの方か記憶に残ってしまうというのは不思議なことである。

閑話休題。映画に挿入された記録フィルムのアイヒマンの様子には異様な印象を受けざるを得ない。まず、防弾ガラスで囲われた被告席が異様だ。銃撃されないよう保護しているのだ。当時、死刑になることがわかっている被告を大袈裟に保護する演出に胡乱なものを感じた。ガラスの檻のような被告席で悪びれた様子もなく答弁するアイヒマンの姿も異様で不気味である。

◎村松剛もアイヒマン裁判を傍聴

私がアイヒマンを記憶しているのは、中学生時代にヒトラーに興味をもっていたことにも関連している。その頃、『ナチズムとユダヤ人』(村松剛/角川新書)という本も読んだ。ナチズムの解説書と思って購入したが、内容はアイヒマンの話だった。「アイヒマンの人間像」というサブタイトルは表紙カバーには印刷されていなかった。

映画『ハンナ・アーレント』を観て、ガガーリンの記憶とともに村松剛の本の記憶も甦り、本棚から取り出してパラパラと再読してみた。

当時32歳だった村松剛は、ハンナ・アーレントと同じようにアイヒマン裁判を傍聴している。アイヒマン裁判は1961年4月から8月まで開かれ、12月に死刑判決、1962年6月1日に死刑が執行された。アイヒマン裁判の記録に基づいて書かれた『ナチズムとユダヤ人:アイヒマンの人間像』の発行日は1962年6月10日になっている。裁判終了から8カ月後、死刑執行直後だ。

ハンナ・アーレントが『イェルサレムのアイヒマン:悪の陳腐さの報告』を『ニューヨーカー 』誌に連載したのは1963年2月から3月だから、村松剛の本はそれよりかなり早い。当然、村松剛はアーレントの記事を知らずにこの本を書いている。

アーレントは、アイヒマンを極悪非道の人間ととらえず、思考停止して命令を忠実に実施する官吏とみなし、そこに「悪の陳腐さ(凡庸さ)」を見出した。「私は命じられたことをやっただけだ」というアイヒマンの答弁を認めたようにも見える見解がユダヤ人社会から大きな批判を受けた(批判の矛先は、ユダヤ人指導者がナチに協力したという指摘にも向けられた)。

『ナチズムとユダヤ人』を再読したのは、村松剛がアイヒマンをどうとらえていたかを確認したかったからだ。

この本の第1部は収容所にいたユダヤ人の証言の採録で、大量虐殺の実態が生々しく語られている。第2部はアイヒマンの伝記で、裁判記録をもとにアイヒマンの生い立ちから大量虐殺に至るまでが坦々と語られている。裁判でアイヒマンが語ったと思われる折々のアイヒマンの心理も綴られている。

第1部、第2部ともに報告記録であり、村松剛の見解は明には語られていない。読者に判断を委ねるスタイルだが、第2部で浮かび上がってくるアイヒマン像は、アーレントが指摘した「悪の陳腐さ(凡庸さ)」に近い。

本文は坦々としているが、「あとがき」で村松剛は次のように明解に語っている。

「アイヒマンにしても、私は彼が何か特別な人間であるというふうには考えません。彼を特別な、人とちがった人間と考えるのは、問題から目をそらせることであり、私たちの心の中にも、アイヒマンはいるはずなのです。」

この見解は、本書の数カ月後にアーレントが発表する記事のアイヒマン観とよく似ている。

村松剛やアーレントの見方の方が的を射ていて、当時のユダヤ人社会の反応が異常だった、と私には思える。

◎中公新書『ハンナ・アーレント』は理解の助け

映画『ハンナ・アーレント』を観た直後、中公新書で『ハンナ・アーレント:「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』(矢野久美子)が出版されたのを知り、購入した。映画を観た後なので感情移入しやすく、一晩で読了した。

映画のメインテーマであるアイヒマン関連以降の話は本書の後半約五分の一ぐらいの分量である。しかし、前半の約五分の四で語られるアーレントの人物像や思想によって、映画ではわかりにくかった部分も見えてきた。

また、1975年に69歳で亡くなったアーレントが取り組んでいた課題は、21世紀の世界においても切実な今日的な課題だとの思いを新たにした。

ハイデッガーとの関係は映画では断片的なシンボルとして表現されているだけだが、本書によって少し明らかになった。また、映画には登場しないフッサールをはじめとする学者たちとの関わりも印象深く、アーレントの思想の背景が展望できた。

映画を観て、アーレントはシオニズムには反対の立場かなとも考えていたが、そう単純な話でもなさそうだ。アイヒマン裁判の傍聴に至るまでのアーレントの思考をたどれば、アーレントの見解は必然的で妥当なものだと思える。それに対するまわりの反応の異常さこそが問題なのだ。

ハイデッカーのような知の巨人もナチに協力した。アーレントの友人のユダヤ人知識人たちは、アーレントの妥当な見解を受け容れることができず、ユダヤ人指導者がナチに協力的だったという指摘に猛反発した。どちらも似ている。知力が高いから適切な判断ができるわけではない。

「ユダヤ民族」というひとくくりの見方に否定的だったアーレントが被った反発は、日中韓やウクライナをはじめ各地で発生する民族問題に通じている。現代社会に生きるわれわれが、いまだに克服できずに抱えている課題である。

映画『ハンナ・アーレント』を下高井戸シネマで観た。補助席が出るほどの満席だった。再上映が中心の小規模な映画館とは言え、地味な内容にもかかわらず満席なので驚いた。私のような中高年ばかりでなく若い人もかなりいた。

昨年、岩波ホールで公開された話題作である。ハンナ・アーレントはナチス時代にドイツから米国に亡命したユダヤ人の女性政治哲学者だ。私はこの映画の新聞記事に接するまでこの人の名を知らなかった。

米国で大学教授になり、『全体主義の起源』という著作で知名度もあったハンナ・アーレントは、1961年にイスラエルで開かれたアイヒマン裁判を傍聴する。

アイヒマンはユダヤ人大量虐殺の責任者とみなされていたゲシュタポの一員で、潜伏先のアルゼンチンでイスラエルのモサドに拘束されたのだ。

かつて収容所から脱出した経験のあるハンナ・アーレントは、裁判傍聴の記録をニューヨーカー誌に発表する。彼女の記事はユダヤ人社会から猛反発を受け、多くのユダヤ人の友人が彼女から去っていく。その経緯を描いたのがこの映画だ。

学者の世界、それも哲学を専攻した人々の世界が、観客を退屈させない映画の題材になることに新鮮な驚きを感じた。アーレントはハイデッガーの教え子であり、愛人だったこともある。私はハイデッガーの著作には数ページで挫折したが、映画の中で俳優が演ずるハイデッガーを観て、雲上の人が近所を散歩しているのに出会ったような奇妙な感動を覚えた。

◎アイヒマンの記憶が甦った

この映画ではアイヒマン裁判のシーンはすべて記録フィルムを使用している。アイヒマン裁判があった1961年、私は中学1年だった。新聞やテレビで観たアイヒマンの映像はよく憶えている。この映画のアイヒマン裁判のシーンに接して、あらたらめて、わが同時代を扱った映画だという印象が強まり、遠い記憶が甦ってきた。

私の頭の中では、アイヒマン裁判とガガーリンの人類初の宇宙飛行が結びついている。調べてみると、アイヒマン裁判が始まったのは1961年4月11日で、ガガーリンの宇宙飛行は、その翌日の1961年4月12日である。

中学生だった私はガガーリンの新聞記事を保存し、それは現在も残っている。「地球は青かった」というガガーリンの言葉を報じた朝日新聞の第1面の片隅に載った横山泰三の1コマ漫画は、人間衛星とアイヒマンに関連していた。被告席のアイヒマンに廷吏が人間衛星の感想を尋ねるという内容で、中学生ながら「面白くない漫画だ」と思った。

そのつまらない漫画が、私の頭の中でアイヒマンとガガーリンを結び付けて、半世紀以上も記憶に残っているのだ。面白い作品や傑作が記憶に刻まれるのではなく、むしろ「つまらない」「くだらない」と感じたものの方か記憶に残ってしまうというのは不思議なことである。

閑話休題。映画に挿入された記録フィルムのアイヒマンの様子には異様な印象を受けざるを得ない。まず、防弾ガラスで囲われた被告席が異様だ。銃撃されないよう保護しているのだ。当時、死刑になることがわかっている被告を大袈裟に保護する演出に胡乱なものを感じた。ガラスの檻のような被告席で悪びれた様子もなく答弁するアイヒマンの姿も異様で不気味である。

◎村松剛もアイヒマン裁判を傍聴

私がアイヒマンを記憶しているのは、中学生時代にヒトラーに興味をもっていたことにも関連している。その頃、『ナチズムとユダヤ人』(村松剛/角川新書)という本も読んだ。ナチズムの解説書と思って購入したが、内容はアイヒマンの話だった。「アイヒマンの人間像」というサブタイトルは表紙カバーには印刷されていなかった。

映画『ハンナ・アーレント』を観て、ガガーリンの記憶とともに村松剛の本の記憶も甦り、本棚から取り出してパラパラと再読してみた。

当時32歳だった村松剛は、ハンナ・アーレントと同じようにアイヒマン裁判を傍聴している。アイヒマン裁判は1961年4月から8月まで開かれ、12月に死刑判決、1962年6月1日に死刑が執行された。アイヒマン裁判の記録に基づいて書かれた『ナチズムとユダヤ人:アイヒマンの人間像』の発行日は1962年6月10日になっている。裁判終了から8カ月後、死刑執行直後だ。

ハンナ・アーレントが『イェルサレムのアイヒマン:悪の陳腐さの報告』を『ニューヨーカー 』誌に連載したのは1963年2月から3月だから、村松剛の本はそれよりかなり早い。当然、村松剛はアーレントの記事を知らずにこの本を書いている。

アーレントは、アイヒマンを極悪非道の人間ととらえず、思考停止して命令を忠実に実施する官吏とみなし、そこに「悪の陳腐さ(凡庸さ)」を見出した。「私は命じられたことをやっただけだ」というアイヒマンの答弁を認めたようにも見える見解がユダヤ人社会から大きな批判を受けた(批判の矛先は、ユダヤ人指導者がナチに協力したという指摘にも向けられた)。

『ナチズムとユダヤ人』を再読したのは、村松剛がアイヒマンをどうとらえていたかを確認したかったからだ。

この本の第1部は収容所にいたユダヤ人の証言の採録で、大量虐殺の実態が生々しく語られている。第2部はアイヒマンの伝記で、裁判記録をもとにアイヒマンの生い立ちから大量虐殺に至るまでが坦々と語られている。裁判でアイヒマンが語ったと思われる折々のアイヒマンの心理も綴られている。

第1部、第2部ともに報告記録であり、村松剛の見解は明には語られていない。読者に判断を委ねるスタイルだが、第2部で浮かび上がってくるアイヒマン像は、アーレントが指摘した「悪の陳腐さ(凡庸さ)」に近い。

本文は坦々としているが、「あとがき」で村松剛は次のように明解に語っている。

「アイヒマンにしても、私は彼が何か特別な人間であるというふうには考えません。彼を特別な、人とちがった人間と考えるのは、問題から目をそらせることであり、私たちの心の中にも、アイヒマンはいるはずなのです。」

この見解は、本書の数カ月後にアーレントが発表する記事のアイヒマン観とよく似ている。

村松剛やアーレントの見方の方が的を射ていて、当時のユダヤ人社会の反応が異常だった、と私には思える。

◎中公新書『ハンナ・アーレント』は理解の助け

映画『ハンナ・アーレント』を観た直後、中公新書で『ハンナ・アーレント:「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』(矢野久美子)が出版されたのを知り、購入した。映画を観た後なので感情移入しやすく、一晩で読了した。

映画のメインテーマであるアイヒマン関連以降の話は本書の後半約五分の一ぐらいの分量である。しかし、前半の約五分の四で語られるアーレントの人物像や思想によって、映画ではわかりにくかった部分も見えてきた。

また、1975年に69歳で亡くなったアーレントが取り組んでいた課題は、21世紀の世界においても切実な今日的な課題だとの思いを新たにした。

ハイデッガーとの関係は映画では断片的なシンボルとして表現されているだけだが、本書によって少し明らかになった。また、映画には登場しないフッサールをはじめとする学者たちとの関わりも印象深く、アーレントの思想の背景が展望できた。

映画を観て、アーレントはシオニズムには反対の立場かなとも考えていたが、そう単純な話でもなさそうだ。アイヒマン裁判の傍聴に至るまでのアーレントの思考をたどれば、アーレントの見解は必然的で妥当なものだと思える。それに対するまわりの反応の異常さこそが問題なのだ。

ハイデッカーのような知の巨人もナチに協力した。アーレントの友人のユダヤ人知識人たちは、アーレントの妥当な見解を受け容れることができず、ユダヤ人指導者がナチに協力的だったという指摘に猛反発した。どちらも似ている。知力が高いから適切な判断ができるわけではない。

「ユダヤ民族」というひとくくりの見方に否定的だったアーレントが被った反発は、日中韓やウクライナをはじめ各地で発生する民族問題に通じている。現代社会に生きるわれわれが、いまだに克服できずに抱えている課題である。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2014/03/27/7255361/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。