児童SF『火星にさく花』『白鳥座61番星』を読んで昭和30年代を考えた ― 2016年09月18日

SF作家・石原藤夫氏が主宰する同人誌/ファンジン『ハードSF研究所公報』は長期にわたって継続的に発行されている。私も以前からの会員だ。先月送付されてきた「2016.08 VOL.144」に瀬川昌男氏関連の記事が載っていて、それを読んだのをきっかけに、本棚の奥から次の2冊の児童SFを引っ張り出して再読した。

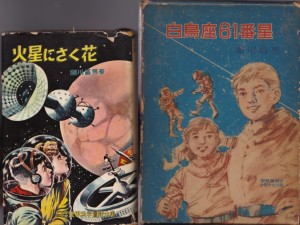

『火星にさく花』(瀬川昌男/大日本雄弁会講談社)

『白鳥座61番星』(瀬川昌男/東都書房)

『火星にさく花』の出版は1956年、私が小学2年のとき、『白鳥座61番星』の出版は1960年、私が小学6年のときだ。しかし、私はこれらの本を小学生時代に読んだわけではない。児童書を読む年齢をはるかに超えた後年になって読んだ。

高校生になってSFに入れ込んでいた頃、『SFマガジン』に掲載された石川喬司氏の「日本SF史の試み」という記事でこれらの作品の存在を知った。その後、いつ頃かは定かでないが古書店の店頭でこれらの本を見つけ、珍品を発見した気分で購入した。

だから、2冊とも幼少期に接した懐かしい本というわけではなく、青年時代に入手した資料的児童書だ。とは言え、『火星にさく花』もその1冊である講談社の『少年少女世界科学冒険全集』は子供時代に心ときめかした憧れのSFシリーズで、背表紙のロケットのマークを眺めると当時のワクワク感がよみがえってくる。小学生時代に3冊ほど買ってもらったはずだが、現存はしていない。

今回、『火星にさく花』と『白鳥座61番星』を読み返して、科学啓蒙的解説が随所にもりこまれた小説であることを再認識した。少年少女が活躍する子供向けの他愛ないストーリーと言ってしまえばそれまでだが、昭和30年代の小学生にとっては、惑星間航行や恒星間航行などの宇宙旅行が出てくるだけで強烈な魅力を感じたはずだ。

『火星にさく花』は作品発表時の1956年から79年後の2035年が舞台、『白鳥座61番星』は恒星間飛行が常態になっている約1000年後の話で、いずれも未来小説だ。この2作を読み返して、あらためて印象深く感じたのは次の二点だ。

・未来世界ではエスペラント語が使われている

・未来世界では戦争が過去のものになっている

『火星にさく花』には次のような記述もある。

「それ(2001年1月1日の世界統一)いぜんにも事実上、世界は一つになっていたわけだが、とにかく、そのころから、世の中に戦争というものが、まったく消え失せてしまった。そこで、政府は、従来は戦争でむだについやされていた、人間のありあまる闘志とエネルギーのはけぐちを、強力な宇宙開拓にむけさせたのです。」

また、『白鳥座61番星』には次のような記述もある。

「攻撃! 武器! 戦争! それらは、人類がとうのむかしにすてさってしまったはずのことばだ。」

著者の資質や思想ということもあるだろうが、これらの児童書が書かれた昭和30年代には、いずれ世界はひとつになり戦争がなくなる、という素朴な理想主義が広がっていたようにも思える。終戦後の社会の特殊性だったのだろうか。いま読み返すと、往年の風潮を反映しているように思える部分がかえって新鮮で妙に刺激的だ。

瀬川昌男という作家は児童書をメインにした人で、上記2作の作家という以外にはほとんど知らなかった。今回調べてみて小松左京氏と同い年だと知り、すこし驚いた。もっと年長の古い人だと思っていた。『火星にさく花』や『白鳥座61番星』は20代に発表した作品だったのだ。

『火星にさく花』(瀬川昌男/大日本雄弁会講談社)

『白鳥座61番星』(瀬川昌男/東都書房)

『火星にさく花』の出版は1956年、私が小学2年のとき、『白鳥座61番星』の出版は1960年、私が小学6年のときだ。しかし、私はこれらの本を小学生時代に読んだわけではない。児童書を読む年齢をはるかに超えた後年になって読んだ。

高校生になってSFに入れ込んでいた頃、『SFマガジン』に掲載された石川喬司氏の「日本SF史の試み」という記事でこれらの作品の存在を知った。その後、いつ頃かは定かでないが古書店の店頭でこれらの本を見つけ、珍品を発見した気分で購入した。

だから、2冊とも幼少期に接した懐かしい本というわけではなく、青年時代に入手した資料的児童書だ。とは言え、『火星にさく花』もその1冊である講談社の『少年少女世界科学冒険全集』は子供時代に心ときめかした憧れのSFシリーズで、背表紙のロケットのマークを眺めると当時のワクワク感がよみがえってくる。小学生時代に3冊ほど買ってもらったはずだが、現存はしていない。

今回、『火星にさく花』と『白鳥座61番星』を読み返して、科学啓蒙的解説が随所にもりこまれた小説であることを再認識した。少年少女が活躍する子供向けの他愛ないストーリーと言ってしまえばそれまでだが、昭和30年代の小学生にとっては、惑星間航行や恒星間航行などの宇宙旅行が出てくるだけで強烈な魅力を感じたはずだ。

『火星にさく花』は作品発表時の1956年から79年後の2035年が舞台、『白鳥座61番星』は恒星間飛行が常態になっている約1000年後の話で、いずれも未来小説だ。この2作を読み返して、あらためて印象深く感じたのは次の二点だ。

・未来世界ではエスペラント語が使われている

・未来世界では戦争が過去のものになっている

『火星にさく花』には次のような記述もある。

「それ(2001年1月1日の世界統一)いぜんにも事実上、世界は一つになっていたわけだが、とにかく、そのころから、世の中に戦争というものが、まったく消え失せてしまった。そこで、政府は、従来は戦争でむだについやされていた、人間のありあまる闘志とエネルギーのはけぐちを、強力な宇宙開拓にむけさせたのです。」

また、『白鳥座61番星』には次のような記述もある。

「攻撃! 武器! 戦争! それらは、人類がとうのむかしにすてさってしまったはずのことばだ。」

著者の資質や思想ということもあるだろうが、これらの児童書が書かれた昭和30年代には、いずれ世界はひとつになり戦争がなくなる、という素朴な理想主義が広がっていたようにも思える。終戦後の社会の特殊性だったのだろうか。いま読み返すと、往年の風潮を反映しているように思える部分がかえって新鮮で妙に刺激的だ。

瀬川昌男という作家は児童書をメインにした人で、上記2作の作家という以外にはほとんど知らなかった。今回調べてみて小松左京氏と同い年だと知り、すこし驚いた。もっと年長の古い人だと思っていた。『火星にさく花』や『白鳥座61番星』は20代に発表した作品だったのだ。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2016/09/18/8193999/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。