『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』は記述が細かい ― 2025年01月06日

1カ月以上前に読み始めた次の本を、年明けになってやっと読み終えた。

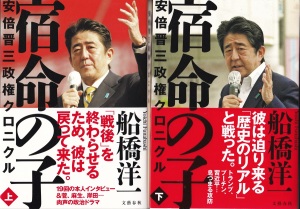

『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)

著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。

安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。

にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。

上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。

本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。

最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。

「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」

「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」

「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」

船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。

本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。

コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。

「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」

外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。

『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)

著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。

安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。

にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。

上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。

本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。

最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。

「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」

「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」

「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」

船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。

本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。

コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。

「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」

外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。

最近のコメント