19世紀ウィーンの狂騒の日々が眼前に浮かぶ『青きドナウの乱痴気』 ― 2021年10月29日

ウィーンの1848年革命を描いた社会史の傑作と言われる次の歴史書を読んだ。

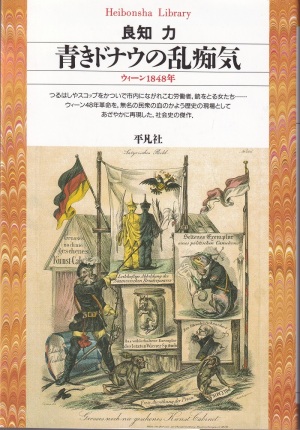

『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)

小説のような書き出しの読みやすい文体で、19世紀のウィーンに引き込まれ、興味深く読了した。本書で1848年革命が理解できたわけではなく、不思議なものを読んだという気分である。知識を整理して再読すればより楽しめるだろうと感じた。

本書のことは数年前に読んだ 『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹)で知った。小田中氏は本書を「歴史小説のようにすらすら読めるが、ウィーンの革命を描き出すことに情熱を燃やした著者が、自分の命を削りながら文章を紡ぎ出した歴史書」と紹介していた。著者の良知氏はがんに侵されいて、闘病のなかで本書を執筆し、その「あとがき」に記した日付の2週間後に55歳で亡くなったそうだ。小田中の紹介で本書に興味を抱いたものの、入手して読み始めるまでに時日を要した。

私は1848年革命については高校世界史ほどの知識しかなく、オーストリアではメッテルニヒが失脚して亡命したということぐらいしか知らなかった。本書はウィーン革命の現場報告のような内容であって、教科書的に革命を解説しているわけではない。私のような基本的知識に乏しい読者にとっては、わかりにくい事項や混乱する点があった。

と言っても、私が混乱したのはウィーン革命そのものがわかりにくく、混乱していたからだとも思える。皇帝軍、市民軍、国民軍、貴族、司祭、市民、職人、学生、プロレタリアート、女性、ゲルマン系やスラブ系の各民族などが入り乱れた「革命」騒動は敵味方が判然としないこともあり、まさに「乱痴気」である。

1948年3月から10月までの多様な人々(下層の人々が多い)の動きを描いた本書は、革命のわかりにくさの実態を提示しているように思える。この半年余りの「乱痴気」を読んでいて、われわれ団塊世代が1960年代末に体験した「乱痴気」を連想した。

『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)

小説のような書き出しの読みやすい文体で、19世紀のウィーンに引き込まれ、興味深く読了した。本書で1848年革命が理解できたわけではなく、不思議なものを読んだという気分である。知識を整理して再読すればより楽しめるだろうと感じた。

本書のことは数年前に読んだ 『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹)で知った。小田中氏は本書を「歴史小説のようにすらすら読めるが、ウィーンの革命を描き出すことに情熱を燃やした著者が、自分の命を削りながら文章を紡ぎ出した歴史書」と紹介していた。著者の良知氏はがんに侵されいて、闘病のなかで本書を執筆し、その「あとがき」に記した日付の2週間後に55歳で亡くなったそうだ。小田中の紹介で本書に興味を抱いたものの、入手して読み始めるまでに時日を要した。

私は1848年革命については高校世界史ほどの知識しかなく、オーストリアではメッテルニヒが失脚して亡命したということぐらいしか知らなかった。本書はウィーン革命の現場報告のような内容であって、教科書的に革命を解説しているわけではない。私のような基本的知識に乏しい読者にとっては、わかりにくい事項や混乱する点があった。

と言っても、私が混乱したのはウィーン革命そのものがわかりにくく、混乱していたからだとも思える。皇帝軍、市民軍、国民軍、貴族、司祭、市民、職人、学生、プロレタリアート、女性、ゲルマン系やスラブ系の各民族などが入り乱れた「革命」騒動は敵味方が判然としないこともあり、まさに「乱痴気」である。

1948年3月から10月までの多様な人々(下層の人々が多い)の動きを描いた本書は、革命のわかりにくさの実態を提示しているように思える。この半年余りの「乱痴気」を読んでいて、われわれ団塊世代が1960年代末に体験した「乱痴気」を連想した。

焼失から2年目の日に首里城に行った ― 2021年10月31日

いま沖縄に来ている。本日(2021年10月31日)は首里城焼失からちょうど2年目である。見学用デッキができたと知って見学に行った。首里城復興祭というイベントが開催中で「国王・王妃出御」を見た。さわやかな風が吹き抜ける青空の下、国王と王妃がゆっくり歩く姿に琉球王国時代の空気を少しだけ感じた。

帰途、国際通りの店で昼食をとった。その店の若い女性スタッフに「いま、首里城に行ってきた」と言うと「私、まだ首里城に行ったことないんです」との返事が返ってきた。聞いてみると、沖縄生まれの18歳で、彼女の周辺にも首里城に行ったことがない人は多いそうだ。ちょっと驚いた。

東京暮らしの私は、焼失前の首里城に何度か行ったし、焼失から2カ月後の昨年正月にも焼け跡を見に行った。だが、スカイツリーに行ったことはない。首里城もスカイツリーも観光客が行く所で地元の人にはどうでもいい所なのだろうか。

沖縄の人にとって首里城は古き琉球王国のシンボルだろうと思っていたが、いまの若い人の多くは歴史や琉球王国に関心がないのかもしれない。そんな彼ら彼女らも、年を取るにしたがって自身の現在につながる由縁への関心が深まり、首里城への思い入れがわいてくるのでは、とも思う。

帰途、国際通りの店で昼食をとった。その店の若い女性スタッフに「いま、首里城に行ってきた」と言うと「私、まだ首里城に行ったことないんです」との返事が返ってきた。聞いてみると、沖縄生まれの18歳で、彼女の周辺にも首里城に行ったことがない人は多いそうだ。ちょっと驚いた。

東京暮らしの私は、焼失前の首里城に何度か行ったし、焼失から2カ月後の昨年正月にも焼け跡を見に行った。だが、スカイツリーに行ったことはない。首里城もスカイツリーも観光客が行く所で地元の人にはどうでもいい所なのだろうか。

沖縄の人にとって首里城は古き琉球王国のシンボルだろうと思っていたが、いまの若い人の多くは歴史や琉球王国に関心がないのかもしれない。そんな彼ら彼女らも、年を取るにしたがって自身の現在につながる由縁への関心が深まり、首里城への思い入れがわいてくるのでは、とも思う。

最近のコメント