吉備真備に関する昨年末のビッグニュース ― 2020年07月29日

吉備真備に関して、昨年(2019年)12月に新発見の新聞報道があったと人から聞いた。図書館に行き、新聞縮刷版の該当記事をコピーした。2019年12月26日の朝日新聞朝刊の記事で、見出しに「吉備真備の書か 中国に墓誌」とある。

奈良時代に遣唐使船で留学生として唐に渡った吉備真備が、唐で書いた墓誌が発見されたという記事である。唐の中級官僚の墓誌で、文章を考案したのは中国人で、筆をとったのは吉備真備らしい。末尾に「日本国朝臣備書」とあるそうだ。734年の墓誌なので、留学生・真備39歳の時の書である。

吉備真備は歴史上の人物としてそこそこの知名度はあると思うが、彼が書いた文書は一つも残っていないそうだ。だから、この1285年前の墓誌が真備の書とすれば、初めて真備の書いたモノが確認されたことになる。確かにビッグニュースである。

この記事には、吉備真備の簡単な紹介がある。その一部は以下の通りだ。

「(吉備真備は)下級役人の家に生まれ、のちに唐で官僚になった阿部仲麻呂らと一緒に717年に留学生として唐に渡った。帰国後は政権内で活躍したが、左遷され、遣唐副使に任命され、再び唐に渡った。帰国後に政権中枢の右大臣まで出世し、81歳で死去した。」

1回目の入唐は22歳、18年間の留学生暮らし、40歳で帰国して異例の出世を遂げるも左遷され、2回目の入唐は58歳から60歳、帰国後も大宰府勤めだったが、70歳で都に復帰して出世、そして81歳で没する。生還率6割の遣唐使船で2回生還、上昇下降また上昇――なかなかの人生である。

奈良時代に遣唐使船で留学生として唐に渡った吉備真備が、唐で書いた墓誌が発見されたという記事である。唐の中級官僚の墓誌で、文章を考案したのは中国人で、筆をとったのは吉備真備らしい。末尾に「日本国朝臣備書」とあるそうだ。734年の墓誌なので、留学生・真備39歳の時の書である。

吉備真備は歴史上の人物としてそこそこの知名度はあると思うが、彼が書いた文書は一つも残っていないそうだ。だから、この1285年前の墓誌が真備の書とすれば、初めて真備の書いたモノが確認されたことになる。確かにビッグニュースである。

この記事には、吉備真備の簡単な紹介がある。その一部は以下の通りだ。

「(吉備真備は)下級役人の家に生まれ、のちに唐で官僚になった阿部仲麻呂らと一緒に717年に留学生として唐に渡った。帰国後は政権内で活躍したが、左遷され、遣唐副使に任命され、再び唐に渡った。帰国後に政権中枢の右大臣まで出世し、81歳で死去した。」

1回目の入唐は22歳、18年間の留学生暮らし、40歳で帰国して異例の出世を遂げるも左遷され、2回目の入唐は58歳から60歳、帰国後も大宰府勤めだったが、70歳で都に復帰して出世、そして81歳で没する。生還率6割の遣唐使船で2回生還、上昇下降また上昇――なかなかの人生である。

吉備真備はネズミ男だった ― 2020年07月27日

テレビドラマ『大仏開眼』をオンデマンドで観て、吉備真備が気がかりな人物になったとき、遠い昔に吉備真備が登場するマンガを読んだ記憶が甦ってきた。手塚治虫の『火の鳥』である。本棚の奥を探索し、それが『鳳凰編』だと判明した。1970年12月刊行のB5判コミッックである。半世紀ぶりに再読した。

『火の鳥:鳳凰編』(手塚治虫/COM名作コミックス/虫プロ商事)

大仏建立の天平時代の仏師の物語で、橘諸兄、吉備真備、良弁などの実在の人物も登場する。久々に手塚マンガを再読し、巨匠に対しては失礼な言い方になるが、やはり巧いなと感心した。

手塚マンガは構成やストーリーがキッチリしていても、本筋とは無関係にヒョウタンツギやベレー帽の作者などが出現するアソビが挿入されるのが楽しい。1970年刊行のこの漫画にも大阪万博やサイケデリックを反映したコマがある。時代を感じさせるそんなシーンも、いま見れば貴重に思える。

このマンガに登場する吉備真備は偉ぶった高級官僚の爺さんで、時の権力者・橘諸兄に対抗する人物で、終盤には左遷させられる。橘諸兄は真備を「なり上がりのくせに唐にいったのをハナにかけて出しゃばるからだ」などと詰る。唐から帰国した吉備真備は橘諸兄に重用されたというイメージがあるので、手塚治虫の真備像はやや意外である。

私が面白く思ったのは、真備をネズミ男として描いているコマがあることだ。アソビのギャグ・コマだが、1970年の時点で手塚治虫が水木しげるのキャラクターを借用しているのに驚いた。かなり意識していたのだろうか。『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』(文藝春秋)という座談会本で手塚治虫の娘が「親子二代にわたる水木漫画への嫉妬心ですよー」と語っているのを思い出した。

ギャグとは言え、吉備真備をネズミ男に見立てるのは秀逸で辛辣である。海外帰りの知識を武器に権力に取り入って出世し、左遷の憂き目にあってもしぶとく復活するというイメージに重なって面白い。さすが、手塚治虫である。

『火の鳥:鳳凰編』(手塚治虫/COM名作コミックス/虫プロ商事)

大仏建立の天平時代の仏師の物語で、橘諸兄、吉備真備、良弁などの実在の人物も登場する。久々に手塚マンガを再読し、巨匠に対しては失礼な言い方になるが、やはり巧いなと感心した。

手塚マンガは構成やストーリーがキッチリしていても、本筋とは無関係にヒョウタンツギやベレー帽の作者などが出現するアソビが挿入されるのが楽しい。1970年刊行のこの漫画にも大阪万博やサイケデリックを反映したコマがある。時代を感じさせるそんなシーンも、いま見れば貴重に思える。

このマンガに登場する吉備真備は偉ぶった高級官僚の爺さんで、時の権力者・橘諸兄に対抗する人物で、終盤には左遷させられる。橘諸兄は真備を「なり上がりのくせに唐にいったのをハナにかけて出しゃばるからだ」などと詰る。唐から帰国した吉備真備は橘諸兄に重用されたというイメージがあるので、手塚治虫の真備像はやや意外である。

私が面白く思ったのは、真備をネズミ男として描いているコマがあることだ。アソビのギャグ・コマだが、1970年の時点で手塚治虫が水木しげるのキャラクターを借用しているのに驚いた。かなり意識していたのだろうか。『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』(文藝春秋)という座談会本で手塚治虫の娘が「親子二代にわたる水木漫画への嫉妬心ですよー」と語っているのを思い出した。

ギャグとは言え、吉備真備をネズミ男に見立てるのは秀逸で辛辣である。海外帰りの知識を武器に権力に取り入って出世し、左遷の憂き目にあってもしぶとく復活するというイメージに重なって面白い。さすが、手塚治虫である。

井上靖の『天平の甍』を初読 ― 2020年07月26日

天平時代や遣唐使への関心が高まり、テレビドラマ『大仏開眼』をオンデマンドで観ていて、ふと気づいた。井上靖の高名な『天平の甍』を未読だと。

井上靖の小説は、中学時代に『あすなろ物語』で甘酸っぱく感動し、高校時代には古典の教師に『異域の人』を勧められて読み、同時に『蒼き狼』も読んだ。その頃、『天平の甍』も読まねばと思ったが、未読のまま時は流れ、いつしか井上靖は私の関心外の作家になった。

久々に『天平の甍』を思い出し、駅前の書店へ行くと、この小説は文庫本の棚に健在だった。さっそく購入して読んだ。

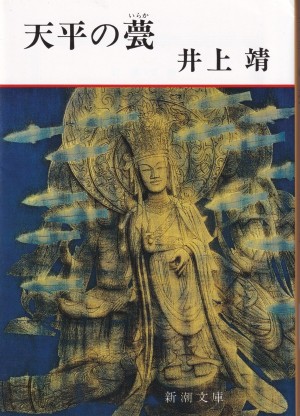

『天平の甍』(井上靖/新潮文庫)

鑑真(本書では「鑒真」と表記)を招聘した遣唐使の僧たちの苦闘物語である。頭が天平モードなので面白く読了できた。読んだばかりの『遣唐使』(東野治之/岩波新書)とは、些細な史実の食い違いがある。この小説の刊行は1957年(私は小学3年だ)だから、その後、歴史研究が進展したのかもしれない。単なる解釈の違いとも考えられる。小説だから、どうでもいいのだが……。

この小説は、大雑把い言えば、天平5年(733年)の遣唐使として唐に渡った僧・普照が、天平勝宝4年(752年)の遣唐使の帰国船で鑑真を連れて帰国するまでの約20年間の物語である。遣唐使は十数年ごとにしか派遣されないので、天平5年(733年)の次が天平勝宝4年(752年)である。

遣唐使で派遣された人々の生還率は6割ぐらいだそうだ。遭難が多かったからである。滞在十数年になる留学生や留学僧には客死する人や帰国を断念する者も少なくなかった。

この小説は、天平5年(733年)の遣唐使船に乗った4人の留学僧を巡る話で、次の遣唐使船で帰国できたのは一人(普照)だけである。留学僧たちの要請に応えて訪日を決断した鑑真は次の遣唐使を待っていたのではない。自ら手配した船で何度かの渡海を試みるがすべて失敗し、最終的には次回の遣唐使船で訪日を果たすのである。

私が興味深く思ったのは、天平5年(733年)と天平勝宝4年(752年)の遣唐使の両方に吉備真備が関わっている点である。養老元年(717年)の遣唐使船で唐に渡った吉備真備や玄昉は、16年間の留学生活を終えて天平5年(733年)の遣唐使船で帰国する。普照たちとはすれ違いである。入国した普照は帰国する真備に会う。その場面描写は以下の通りだ。

「普照には、真備は背の低い、穏やかな風貌を持った平凡な人物に見えた。」

19年後、吉備真備は遣唐使副使として再び入唐する。橘諸兄のブレーンとして栄達したものの、台頭した藤原仲麻呂に疎んじられ、都から遠ざけられたのである。

普照は19年ぶりに真備に再開するが、真備は普照を憶えていない。この場面の描写は以下の通り。

「どこか傲岸なとことのある自尊心の強そうな気難しい老人でしかなかった。」

普照が、高僧鑑真とともに何度も渡海を試みるも失敗した苦労話をしても、真備はまったく感動せず、嘲笑を込めて次のように語る。

「渡れるように準備してかかれば、自然に船は海を渡るだろう。月、星、風、波、あらゆるものの力を、船が日本へ向かうように働かせなけらばならぬ。若し反対の働き方をさせていれば、いつまで経っても、船は日本へは近寄らぬだろう。」

井上靖の描いた吉備真備はインテリ風を吹かせるイヤな奴である。

井上靖の小説は、中学時代に『あすなろ物語』で甘酸っぱく感動し、高校時代には古典の教師に『異域の人』を勧められて読み、同時に『蒼き狼』も読んだ。その頃、『天平の甍』も読まねばと思ったが、未読のまま時は流れ、いつしか井上靖は私の関心外の作家になった。

久々に『天平の甍』を思い出し、駅前の書店へ行くと、この小説は文庫本の棚に健在だった。さっそく購入して読んだ。

『天平の甍』(井上靖/新潮文庫)

鑑真(本書では「鑒真」と表記)を招聘した遣唐使の僧たちの苦闘物語である。頭が天平モードなので面白く読了できた。読んだばかりの『遣唐使』(東野治之/岩波新書)とは、些細な史実の食い違いがある。この小説の刊行は1957年(私は小学3年だ)だから、その後、歴史研究が進展したのかもしれない。単なる解釈の違いとも考えられる。小説だから、どうでもいいのだが……。

この小説は、大雑把い言えば、天平5年(733年)の遣唐使として唐に渡った僧・普照が、天平勝宝4年(752年)の遣唐使の帰国船で鑑真を連れて帰国するまでの約20年間の物語である。遣唐使は十数年ごとにしか派遣されないので、天平5年(733年)の次が天平勝宝4年(752年)である。

遣唐使で派遣された人々の生還率は6割ぐらいだそうだ。遭難が多かったからである。滞在十数年になる留学生や留学僧には客死する人や帰国を断念する者も少なくなかった。

この小説は、天平5年(733年)の遣唐使船に乗った4人の留学僧を巡る話で、次の遣唐使船で帰国できたのは一人(普照)だけである。留学僧たちの要請に応えて訪日を決断した鑑真は次の遣唐使を待っていたのではない。自ら手配した船で何度かの渡海を試みるがすべて失敗し、最終的には次回の遣唐使船で訪日を果たすのである。

私が興味深く思ったのは、天平5年(733年)と天平勝宝4年(752年)の遣唐使の両方に吉備真備が関わっている点である。養老元年(717年)の遣唐使船で唐に渡った吉備真備や玄昉は、16年間の留学生活を終えて天平5年(733年)の遣唐使船で帰国する。普照たちとはすれ違いである。入国した普照は帰国する真備に会う。その場面描写は以下の通りだ。

「普照には、真備は背の低い、穏やかな風貌を持った平凡な人物に見えた。」

19年後、吉備真備は遣唐使副使として再び入唐する。橘諸兄のブレーンとして栄達したものの、台頭した藤原仲麻呂に疎んじられ、都から遠ざけられたのである。

普照は19年ぶりに真備に再開するが、真備は普照を憶えていない。この場面の描写は以下の通り。

「どこか傲岸なとことのある自尊心の強そうな気難しい老人でしかなかった。」

普照が、高僧鑑真とともに何度も渡海を試みるも失敗した苦労話をしても、真備はまったく感動せず、嘲笑を込めて次のように語る。

「渡れるように準備してかかれば、自然に船は海を渡るだろう。月、星、風、波、あらゆるものの力を、船が日本へ向かうように働かせなけらばならぬ。若し反対の働き方をさせていれば、いつまで経っても、船は日本へは近寄らぬだろう。」

井上靖の描いた吉備真備はインテリ風を吹かせるイヤな奴である。

NHKドラマ『大仏開眼』をオンデマンドで観た ― 2020年07月24日

松本清張の『眩人』を読んだのを機に天平時代や遣唐使への興味がわき、次のテレビドラマをオンデマンドで観た。

『大仏開眼』(作:池端俊策)

10年前にNHKで放映されたドラマで、前編・後編合わせて3時間だった。吉備真備を主人公にした話で、主な出演者は以下の通りだ。

下道真備→吉備真備:吉岡秀隆

阿倍内親王→孝謙天皇:石原さとみ

藤原仲麻呂:高橋克典

玄昉:市川亀治郎(現在の猿之助)

葛城王→橘諸兄:草刈正雄

聖武天皇:國村隼

光明皇后:浅野温子

行基:笈田ヨシ

活字で名前のみ認識している歴史上の人物が、俳優の演じる映像で目の前に現れるのは、かなり楽しい体験である。おぼろだった人物像が映像によって鮮明になったりもする。もちろん、自分のイメージとは違うと感じることもある。このドラマでは、ヒーローとヒロインの下道真備と阿倍内親王は「違うな」と感じた。ヒーロー・ヒロインは美化しなければならないので仕方ないとも思う。藤原仲麻呂、聖武天皇、光明皇后などは「なるほど」というイメージで、玄昉はピッタリだと思った。

このドラマで私が惹かれたのは、朱雀門などの平城京や造営中の大仏、大仏開眼会などを迫力あるリアルな映像で表現している点である。貴族たちの衣装や館、疲弊した庶民のさまも絵になっている。タイムマシンで平城京を訪問した気分になり、それだけで十分に満足した。このドラマの時代考証は、岩波新書『遣唐使』の著者・東野治之氏である。

ドラマは吉備真備と玄昉が唐から帰国する場面から始まり、仲麻呂の乱で終わる。史実をベースにしているとは言え「吉備真備 vs 藤原仲麻呂」という構成に単純化したドラマに仕立てている。ヒーロー・ヒロインを際立たせるためか、道鏡は登場しない。

3時間のドラマとしては、かなりの事項を盛り込んでいて、省略は仕方ないにしても、これでいいかと思う。ただ、このドラマで美化されている吉備真備像がどこまで史実を反映しているか、少し気になった。フィクションと割り切ればいいのだが、吉備真備が気がかりな人物になってしまった。

『大仏開眼』(作:池端俊策)

10年前にNHKで放映されたドラマで、前編・後編合わせて3時間だった。吉備真備を主人公にした話で、主な出演者は以下の通りだ。

下道真備→吉備真備:吉岡秀隆

阿倍内親王→孝謙天皇:石原さとみ

藤原仲麻呂:高橋克典

玄昉:市川亀治郎(現在の猿之助)

葛城王→橘諸兄:草刈正雄

聖武天皇:國村隼

光明皇后:浅野温子

行基:笈田ヨシ

活字で名前のみ認識している歴史上の人物が、俳優の演じる映像で目の前に現れるのは、かなり楽しい体験である。おぼろだった人物像が映像によって鮮明になったりもする。もちろん、自分のイメージとは違うと感じることもある。このドラマでは、ヒーローとヒロインの下道真備と阿倍内親王は「違うな」と感じた。ヒーロー・ヒロインは美化しなければならないので仕方ないとも思う。藤原仲麻呂、聖武天皇、光明皇后などは「なるほど」というイメージで、玄昉はピッタリだと思った。

このドラマで私が惹かれたのは、朱雀門などの平城京や造営中の大仏、大仏開眼会などを迫力あるリアルな映像で表現している点である。貴族たちの衣装や館、疲弊した庶民のさまも絵になっている。タイムマシンで平城京を訪問した気分になり、それだけで十分に満足した。このドラマの時代考証は、岩波新書『遣唐使』の著者・東野治之氏である。

ドラマは吉備真備と玄昉が唐から帰国する場面から始まり、仲麻呂の乱で終わる。史実をベースにしているとは言え「吉備真備 vs 藤原仲麻呂」という構成に単純化したドラマに仕立てている。ヒーロー・ヒロインを際立たせるためか、道鏡は登場しない。

3時間のドラマとしては、かなりの事項を盛り込んでいて、省略は仕方ないにしても、これでいいかと思う。ただ、このドラマで美化されている吉備真備像がどこまで史実を反映しているか、少し気になった。フィクションと割り切ればいいのだが、吉備真備が気がかりな人物になってしまった。

女帝(孝謙=称徳)はなぜ道鏡を天皇にしたかったのか? ― 2020年07月22日

先日読んだ『奈良の都(日本の歴史 3)』(青木和夫)の終章のタイトルは「道鏡と女帝」だが、道鏡についてさほど詳しくは書いていない。宇佐八幡の二つ神託の話に続いて次のように述べている。

「この事件から半年とたたないうちに女帝は病気となり、ついに後継者を指名しないままに死んだ。道鏡は同時に没落した。/後継者の推薦のいきさつや、広虫・清麻呂姉弟および道鏡のその後は、第4巻の話題であり、また解釈でもある。」

「以下次号」なのである。次号の『平安京(日本の歴史 4』(北山茂夫)の冒頭をパラパラと拾い読みしたが、いま、平安時代にまで手を伸ばす気はない。シルクロードやソグド人への関心から平城京に興味をもったのであり、日本史の泥沼に踏み込むのは危険だ。当面は関心領域を平城京にとどめておきたい。だが、道鏡の「その後」は気になる。『第4巻』の著者が書いたコンパクトな本を見つけたので、それを読んだ。

『女帝と道教:天平末葉の政治と文化』(北山茂夫/講談社学術文庫)

著者は天武・持統の時代を古代王朝の黄金期としており、次のように述べている。

「古代国家の上昇カーブは、持統・文部の共治の大宝時代に、極点に達し、文部の末の慶雲期を境として、緩やかな下降をたどるようになる。」

女帝(孝謙=称徳)と道鏡の時代は、その下降線の行き着いた果ということになる。本書で面白く感じたのは、道鏡に対してやや同情的な点である。また、「道鏡を天皇へ」の神託を創作した宇佐八幡の人々に関する考察も興味深い。著者は、九州地方では朝廷への反発心が根強かったとし、次のように述べている。

「宇佐地方の土豪と考えられる田麻呂、杜女らは、朝廷を利用しようという考えは熾烈であったが、忠誠という点になるとたいへん疑わしい。まま子扱いされてきた西辺の土豪の根性が強い。だからこそ、中央の王臣や朝廷と関係の深い他の地方の土豪からみれば、ゆるしがたいだいそれた思想を大胆に、神託の形で表明しえたのである。

その神託は、道鏡を天皇にしたいという女帝の心境におもねったものである。そもそも、そんな女帝の考えが妄執と乱心に思えるが、本書を読んで女帝の心境が納得できた。聖武・光明の子である女帝は、親から受け継いだ仏教を貴ぶ精神を発展させただけなのである。仏法の世界の最高位者・法王が俗界の王・天皇になることこそが理想世界に思えたようだ。

著者は本書の末尾近くで、道鏡と玄昉を並べて取り上げ、次のように締めくくっている。

「二人とも天平期の大きな内乱をくぐりぬけ、玄昉は、内乱で傷つき、道鏡は、内乱の波にのって、政界に登場した。この二僧の晩年は、落莫たるものであり、同時代ならびに後世の史家から不当に筆誅をうけて現代に及んでいるが、やはり天平仏教の宮廷的側面を代表する才物であった、といわねばなるまい。」

「この事件から半年とたたないうちに女帝は病気となり、ついに後継者を指名しないままに死んだ。道鏡は同時に没落した。/後継者の推薦のいきさつや、広虫・清麻呂姉弟および道鏡のその後は、第4巻の話題であり、また解釈でもある。」

「以下次号」なのである。次号の『平安京(日本の歴史 4』(北山茂夫)の冒頭をパラパラと拾い読みしたが、いま、平安時代にまで手を伸ばす気はない。シルクロードやソグド人への関心から平城京に興味をもったのであり、日本史の泥沼に踏み込むのは危険だ。当面は関心領域を平城京にとどめておきたい。だが、道鏡の「その後」は気になる。『第4巻』の著者が書いたコンパクトな本を見つけたので、それを読んだ。

『女帝と道教:天平末葉の政治と文化』(北山茂夫/講談社学術文庫)

著者は天武・持統の時代を古代王朝の黄金期としており、次のように述べている。

「古代国家の上昇カーブは、持統・文部の共治の大宝時代に、極点に達し、文部の末の慶雲期を境として、緩やかな下降をたどるようになる。」

女帝(孝謙=称徳)と道鏡の時代は、その下降線の行き着いた果ということになる。本書で面白く感じたのは、道鏡に対してやや同情的な点である。また、「道鏡を天皇へ」の神託を創作した宇佐八幡の人々に関する考察も興味深い。著者は、九州地方では朝廷への反発心が根強かったとし、次のように述べている。

「宇佐地方の土豪と考えられる田麻呂、杜女らは、朝廷を利用しようという考えは熾烈であったが、忠誠という点になるとたいへん疑わしい。まま子扱いされてきた西辺の土豪の根性が強い。だからこそ、中央の王臣や朝廷と関係の深い他の地方の土豪からみれば、ゆるしがたいだいそれた思想を大胆に、神託の形で表明しえたのである。

その神託は、道鏡を天皇にしたいという女帝の心境におもねったものである。そもそも、そんな女帝の考えが妄執と乱心に思えるが、本書を読んで女帝の心境が納得できた。聖武・光明の子である女帝は、親から受け継いだ仏教を貴ぶ精神を発展させただけなのである。仏法の世界の最高位者・法王が俗界の王・天皇になることこそが理想世界に思えたようだ。

著者は本書の末尾近くで、道鏡と玄昉を並べて取り上げ、次のように締めくくっている。

「二人とも天平期の大きな内乱をくぐりぬけ、玄昉は、内乱で傷つき、道鏡は、内乱の波にのって、政界に登場した。この二僧の晩年は、落莫たるものであり、同時代ならびに後世の史家から不当に筆誅をうけて現代に及んでいるが、やはり天平仏教の宮廷的側面を代表する才物であった、といわねばなるまい。」

『遣唐使』(東野治之)に波斯人李密翳への言及があった ― 2020年07月20日

『奈良の都(日本の歴史 3)』(青木和夫)などで頭が奈良時代モードになり、次の新書も読んだ。

『遣唐使』(東野治之/岩波新書/2007.11)

遣唐使については『奈良の都』でも相応のページを割いた説明があった。留学僧・玄昉や渡来波斯人を描いた松本清張の『眩人』の背景をもう少し詳しく知りたいと考え、この新書読んだ。

研究者の著作なので各種史料をベースに遣唐使の実態を描いていて、著者の見解や発見も紹介している。門外漢の私には興味深い内容だった。

著者は本書で遣唐使のダブルスタンダードを指摘している。遣唐使は朝貢であり、唐は日本を属国視していた。日本はそれを承知していながらも独立国かのようにも振る舞っている。日本が遠い島国だったので、そんなあいまいな状態が可能だったようだ。日本の国際関係上の特殊な条件は古代から現代まで変わらず、そのせいで日本の統治者に外交センスが欠如している――著者はそう述べている。

私が関心のある中国人以外の渡来人については次の記述がある。

「インド僧菩提僊那、ベトナム(林邑)僧仏哲、ペルシア(波斯)人李密翳などが有名で、そほかにも鑑真一行の中に、イラン(胡国)人安如宝、インドシナ・インドネシア(崑崙)人軍法力がいる。」

松本清張が題材にした李密翳は有名なようだ。波斯人と胡人がどう違うのかはわからないが、鑑真一行のなかに「安」姓の人物がいたと知り、ソグド人の影を見た気になった。著者は、これらの人々は混血が進んでいた可能性もあり「イラン人だから碧眼と決めてかかるのは避けるべきだろう」と述べている。

また、本書の終章「日本文化の形成と唐文化」で、著者が日本の鎖国性に言及しているのが印象に残った。古代における唐文化の受容は明治維新後の欧風化以上に急速な唐風化だったが、それは「選択的受容」であり、道教や宦官は受け容れなかった。日本が大陸から遠い自給自足可能な島国だから、海外から強い影響を受けながらも、その影響から解放されることもできた。それを、著者は「潜在的な鎖国体質」とし、近年の日本史の学界で強調される「開かれていた日本」論に疑義を呈し、次のように主張している。

「歴史の大局から見れば、それ(「開かれていた日本」論)に偏ると日本が本質的に持つ鎖国体質に目をつむってしまうことになる。歴史を将来に役立てる意味でも、むしろ日本の鎖国性こそ自覚されるべきであり、それはいくら強調してもし過ぎることはないだろう。」

【蛇足】

2007年刊行の本書に1965年刊行の『奈良の都 日本の歴史 3(青木和夫)』に言及した箇所がある。遣唐使には北路、南路、南島路があるとされているが、本書の著者・東野治之氏は「青木和夫氏が早くに南島路の存在を否定されていたのは、炯眼というほかはない(『日本の歴史 三)」と述べている。だが、最新の『詳説日本史図録(山川出版社)』にも、北路、南路、南島路が明記されている。

『遣唐使』(東野治之/岩波新書/2007.11)

遣唐使については『奈良の都』でも相応のページを割いた説明があった。留学僧・玄昉や渡来波斯人を描いた松本清張の『眩人』の背景をもう少し詳しく知りたいと考え、この新書読んだ。

研究者の著作なので各種史料をベースに遣唐使の実態を描いていて、著者の見解や発見も紹介している。門外漢の私には興味深い内容だった。

著者は本書で遣唐使のダブルスタンダードを指摘している。遣唐使は朝貢であり、唐は日本を属国視していた。日本はそれを承知していながらも独立国かのようにも振る舞っている。日本が遠い島国だったので、そんなあいまいな状態が可能だったようだ。日本の国際関係上の特殊な条件は古代から現代まで変わらず、そのせいで日本の統治者に外交センスが欠如している――著者はそう述べている。

私が関心のある中国人以外の渡来人については次の記述がある。

「インド僧菩提僊那、ベトナム(林邑)僧仏哲、ペルシア(波斯)人李密翳などが有名で、そほかにも鑑真一行の中に、イラン(胡国)人安如宝、インドシナ・インドネシア(崑崙)人軍法力がいる。」

松本清張が題材にした李密翳は有名なようだ。波斯人と胡人がどう違うのかはわからないが、鑑真一行のなかに「安」姓の人物がいたと知り、ソグド人の影を見た気になった。著者は、これらの人々は混血が進んでいた可能性もあり「イラン人だから碧眼と決めてかかるのは避けるべきだろう」と述べている。

また、本書の終章「日本文化の形成と唐文化」で、著者が日本の鎖国性に言及しているのが印象に残った。古代における唐文化の受容は明治維新後の欧風化以上に急速な唐風化だったが、それは「選択的受容」であり、道教や宦官は受け容れなかった。日本が大陸から遠い自給自足可能な島国だから、海外から強い影響を受けながらも、その影響から解放されることもできた。それを、著者は「潜在的な鎖国体質」とし、近年の日本史の学界で強調される「開かれていた日本」論に疑義を呈し、次のように主張している。

「歴史の大局から見れば、それ(「開かれていた日本」論)に偏ると日本が本質的に持つ鎖国体質に目をつむってしまうことになる。歴史を将来に役立てる意味でも、むしろ日本の鎖国性こそ自覚されるべきであり、それはいくら強調してもし過ぎることはないだろう。」

【蛇足】

2007年刊行の本書に1965年刊行の『奈良の都 日本の歴史 3(青木和夫)』に言及した箇所がある。遣唐使には北路、南路、南島路があるとされているが、本書の著者・東野治之氏は「青木和夫氏が早くに南島路の存在を否定されていたのは、炯眼というほかはない(『日本の歴史 三)」と述べている。だが、最新の『詳説日本史図録(山川出版社)』にも、北路、南路、南島路が明記されている。

奈良時代は原色の若い時代 ― 2020年07月18日

半世紀前に出た中央公論版『日本の歴史』の第3巻『奈良の都』を読んだ。

『奈良の都(日本の歴史 3)』(青木和夫/中央公論社/1965.4)

平城京に来たペルシア人(ソグド人)を描いた松本清張の『眩人』を読み、平城京の様子を確認したくなったのである。

ちょうど1年前、この時代を描いた歴史小説と歴史概説書を読んだ。光明皇后が主人公の葉室麟の小説『緋の天空』と集英社版『日本の歴史4 天平の時代』 (栄原永遠男/1991.9)である。奈良時代に関して頭の中に多少のイメージが形成されていてもいいのだが、1年もたつと読書記憶がおぼろになる。霞んでいく記憶の再生を期する気持ちもあって本書を読んだ。

本書挟み込み附録の対談で著者の青木和夫氏は次のように語っている。

「編集部から、説明的な歴史、つまり概説は聞き飽きているから、事実そのものを読者の考える材料として出してほしいといわれたものですから、エピソードをまじえてクローズアップ的手法で事実をだしたつもりです。」

確かにそのような歴史書である。読者に高校日本史レベルの知識があるのを前提にした叙述になっていて、もう少しきちんと説明してほしいと思う箇所もある。だが、8世紀に生きた人々の様子が浮かんできて、興味深く読めた。当時の人々の心情や思考を推測するため、『万葉集』や『日本霊異記』からの引用が多い。

コロナ禍の読書なので、藤原四兄弟が天然痘で次々と倒れていくシーンが印象に残った。政権が生き残った者へ移行するのが歴史の妙だ。兄弟がたがいに見舞いに行ったので感染したのではとの推測に続いて「(感染しなかった)光明皇后は兄たちの見舞いには行かなかったのであろうか」と述べている。

私が本書で確認したかったことのひとつは、『眩人』で描かれたような平城京で活躍する外国人の姿だった。大仏開眼の導師が南インド生まれの婆羅門僧正だったなどの記述はあるが、平城京で活躍する外国人一般に関する明確な言及はなかった。

奈良時代の色彩感覚を次のように指摘しているのが興味をひいた。

「色のつかいかたまで、奈良時代では平安時代以後の日本とは別である。中間色は目立たず、原色的な油濃さが横行している。渋さなどとは縁がない。」

「日本人の色彩感覚が、奈良・平安をさかいに大きく変わったように思えてならない。それは行動的な奈良貴族から観照的な平安貴族への変化と対応しているようでもある。」

本書の巻末近くの次の記述も印象深い。

「八世紀の世界には、老いた国々(唐?)、壮年の国々(ビザンチン帝国?)、若い国々(フランク王国、アッバス朝?)が、たがいに境を接していた。人々はあるいは国を憂えて信念に死に、あるは国を忘れて世を楽しんだ。日本は東アジアの片田舎のまだ若い国であり、人々は未知の世界に強烈な関心を向けていた。」

あらためて、奈良時代は面白いと気づいた。

『奈良の都(日本の歴史 3)』(青木和夫/中央公論社/1965.4)

平城京に来たペルシア人(ソグド人)を描いた松本清張の『眩人』を読み、平城京の様子を確認したくなったのである。

ちょうど1年前、この時代を描いた歴史小説と歴史概説書を読んだ。光明皇后が主人公の葉室麟の小説『緋の天空』と集英社版『日本の歴史4 天平の時代』 (栄原永遠男/1991.9)である。奈良時代に関して頭の中に多少のイメージが形成されていてもいいのだが、1年もたつと読書記憶がおぼろになる。霞んでいく記憶の再生を期する気持ちもあって本書を読んだ。

本書挟み込み附録の対談で著者の青木和夫氏は次のように語っている。

「編集部から、説明的な歴史、つまり概説は聞き飽きているから、事実そのものを読者の考える材料として出してほしいといわれたものですから、エピソードをまじえてクローズアップ的手法で事実をだしたつもりです。」

確かにそのような歴史書である。読者に高校日本史レベルの知識があるのを前提にした叙述になっていて、もう少しきちんと説明してほしいと思う箇所もある。だが、8世紀に生きた人々の様子が浮かんできて、興味深く読めた。当時の人々の心情や思考を推測するため、『万葉集』や『日本霊異記』からの引用が多い。

コロナ禍の読書なので、藤原四兄弟が天然痘で次々と倒れていくシーンが印象に残った。政権が生き残った者へ移行するのが歴史の妙だ。兄弟がたがいに見舞いに行ったので感染したのではとの推測に続いて「(感染しなかった)光明皇后は兄たちの見舞いには行かなかったのであろうか」と述べている。

私が本書で確認したかったことのひとつは、『眩人』で描かれたような平城京で活躍する外国人の姿だった。大仏開眼の導師が南インド生まれの婆羅門僧正だったなどの記述はあるが、平城京で活躍する外国人一般に関する明確な言及はなかった。

奈良時代の色彩感覚を次のように指摘しているのが興味をひいた。

「色のつかいかたまで、奈良時代では平安時代以後の日本とは別である。中間色は目立たず、原色的な油濃さが横行している。渋さなどとは縁がない。」

「日本人の色彩感覚が、奈良・平安をさかいに大きく変わったように思えてならない。それは行動的な奈良貴族から観照的な平安貴族への変化と対応しているようでもある。」

本書の巻末近くの次の記述も印象深い。

「八世紀の世界には、老いた国々(唐?)、壮年の国々(ビザンチン帝国?)、若い国々(フランク王国、アッバス朝?)が、たがいに境を接していた。人々はあるいは国を憂えて信念に死に、あるは国を忘れて世を楽しんだ。日本は東アジアの片田舎のまだ若い国であり、人々は未知の世界に強烈な関心を向けていた。」

あらためて、奈良時代は面白いと気づいた。

今年前半のマイ・ベスト3 ― 2020年07月14日

仕事を辞めて自由人になり、読書時間は多少は増えたと思うが、読んでもその内容をすぐ忘れてしまう。内容を忘れるのは仕方ないとしても、読んだということまで忘れるのは悲しい。数年前から、エクセルに読了した本の書名、著者名、簡単な読後1行メモを残すようにしている。備忘録である。読んだ本のいくつかの感想文をこのブログに書いているのも、自分自身のための忘却への抵抗である。

今年受け取った年賀状に「昨年のベスト3」を書いている人がいた。それを見て、読んだ本の記憶を反芻してとどめるには、自分が1年で読んだ本のベスト3を選ぶのも一興だと思った。リストはエクセルにあるから選択は容易だ。

今年も半月が過ぎ、エクセルの読了リストを眺めていて気づいた。1年前に読んだ本には、すでに印象がおぼろになっているものがある。マイ年間ベスト3を選定するには、とりあえずの予選として6月までの半年のベストスリーを選定しておく方がいい。で、今年1月から6月までに読んだ本のベスト3をエイヤと決めた。

『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』(ルーシ・ヒューズ=ハレット/白水社)

『名誉と恍惚』(松浦寿輝/新潮社)

『百年の孤独』(ガルシア・マルケス/堤直訳/新潮社)

いずれも刊行はかなり前の本だ。

今年受け取った年賀状に「昨年のベスト3」を書いている人がいた。それを見て、読んだ本の記憶を反芻してとどめるには、自分が1年で読んだ本のベスト3を選ぶのも一興だと思った。リストはエクセルにあるから選択は容易だ。

今年も半月が過ぎ、エクセルの読了リストを眺めていて気づいた。1年前に読んだ本には、すでに印象がおぼろになっているものがある。マイ年間ベスト3を選定するには、とりあえずの予選として6月までの半年のベストスリーを選定しておく方がいい。で、今年1月から6月までに読んだ本のベスト3をエイヤと決めた。

『ダンヌンツィオ 誘惑のファシスト』(ルーシ・ヒューズ=ハレット/白水社)

『名誉と恍惚』(松浦寿輝/新潮社)

『百年の孤独』(ガルシア・マルケス/堤直訳/新潮社)

いずれも刊行はかなり前の本だ。

ソグド人に関する研究者たちのレポート集を読了 ― 2020年07月11日

松本清張の『眩人』を読んだのを機に、読みかけだった次の本を読了した。

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』(森部豊:編/勉誠出版/2014.8)

本書は一般向け概説書ではなく論文集に近い。冒頭の総論で編者は次のように述べている。

「本書のねらいは、このように二十世紀後半から二十一世紀はじめにかけて、急速に進展したソグド研究の最新情報を、その第一戦で活躍する研究者によって伝えてもらおうとするものである。(…)十四名の研究者により、空間的にはソグディアナから中国東端の華北まで、時期的にはおよそ四世紀から十一世紀ころまでのソグド人の諸相が描かれることになる。」

14編それぞれを興味深く読んだ。門外漢にとってはトリビアルに感じられる議論や考察もあるが、研究者の問題意識のありようがわかり、それなりに面白かった。本書の内容を十分に咀嚼できたわけではないが、ソグド研究の現状を垣間見ることができ、ぼんやりとではあるがソグド人の多様なイメージをつかむことができた。

研究者たちのレポートだから、当然ながら史料の紹介・検討が中心である。文書史料や絵画史料もあるが、史料の多くは石碑や墓誌である。20世紀末になってソグド人墓誌の発見が相次いだのは、中国で開発工事が進展したという事情もあるようだ。また、ソ連崩壊によってソ連内に保管されていた中央アジアの史料へのアクセスが容易になったということもあるらしい。

14編の論文の中には、松本清張が『眩人』で提示した「平城京にやって来たソグド人」を考察したものはない。正倉院にソグド人関連と見られる物があるのは知られているが、日本でソグド人の墓誌が発見されたという話は聞かないので、それは仕方ないことだろう。

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』(森部豊:編/勉誠出版/2014.8)

本書は一般向け概説書ではなく論文集に近い。冒頭の総論で編者は次のように述べている。

「本書のねらいは、このように二十世紀後半から二十一世紀はじめにかけて、急速に進展したソグド研究の最新情報を、その第一戦で活躍する研究者によって伝えてもらおうとするものである。(…)十四名の研究者により、空間的にはソグディアナから中国東端の華北まで、時期的にはおよそ四世紀から十一世紀ころまでのソグド人の諸相が描かれることになる。」

14編それぞれを興味深く読んだ。門外漢にとってはトリビアルに感じられる議論や考察もあるが、研究者の問題意識のありようがわかり、それなりに面白かった。本書の内容を十分に咀嚼できたわけではないが、ソグド研究の現状を垣間見ることができ、ぼんやりとではあるがソグド人の多様なイメージをつかむことができた。

研究者たちのレポートだから、当然ながら史料の紹介・検討が中心である。文書史料や絵画史料もあるが、史料の多くは石碑や墓誌である。20世紀末になってソグド人墓誌の発見が相次いだのは、中国で開発工事が進展したという事情もあるようだ。また、ソ連崩壊によってソ連内に保管されていた中央アジアの史料へのアクセスが容易になったということもあるらしい。

14編の論文の中には、松本清張が『眩人』で提示した「平城京にやって来たソグド人」を考察したものはない。正倉院にソグド人関連と見られる物があるのは知られているが、日本でソグド人の墓誌が発見されたという話は聞かないので、それは仕方ないことだろう。

40年前に松本清張が発表した『眩人』はソグド人の話 ― 2020年07月09日

シルクロードの支配者と呼ばれたソグド人に私が関心を抱いたのは、ほんの1年半ほど前である。『シルクロードと唐帝国』(森安孝夫)、『ソグド商人の歴史』(E・ドゥ・ラ・ヴェシエール)などの関連書を読み、昨年(2019年)8月にはソグド人の故地ソグディアナを巡るタジキスタンのツアーにも参加した。

そんな「にわか」なので、松本清張が40年も前にソグド人の登場する小説を書いていたとは知らなかった。先日、ある人から、中公文庫の『眩人』を紹介され、さっそくAMAZONで検索すると、新本はなく、古本の文庫が5000円以上なので驚いた。「日本の古本屋」を検索すると文庫本の出品はなく、単行本が800円+送料520円だった。それを注文した。

『眩人』(松本清張/中央公論社)

届いた本は菊判箱入り487頁のハードカバーで、平山郁夫の挿絵が34葉挿入されている。思いのほか立派な装丁なので驚いた。『中央公論』の連載(1977/2~1980/9)を単行本にしたものである。(1980年11月刊行)

この小説は奈良時代に活躍した僧・玄昉の物語で、二部構成になっている。第一部の舞台は長安、遣唐使の留学僧として18年を唐で過ごした玄昉と胡人の商人(ソグド商人)との交流を描いている。帰国が迫った玄昉は、若い胡人を日本に連れ帰る画策をする。

第二部は帰国した玄昉が吉備真備と組んで政権中枢に食い込んでいく話で、「李密翳の回想記」という形式になっている。李密翳とは玄昉が日本に連れて来た胡人・康許生で、玄昉が改名させたのである。魔術師を示す「眩人」はこの人物を指す。玄昉の出世の背後には「眩人」の力(西域伝来の薬草・麻薬・奇術など)があった。

李密翳は『続日本紀』の中で名のみが言及されている来日波斯(ペルシア)人である。松本清張はその名を借りて歴史を推理するフィクションを紡いでいる。創作の人物・康許生の姓「康」はサマルカンドだから、サマルカンドを故地とするソグド人の一人である。

この小説ではソグド人という言葉は「注」の部分で少し出てくるだけで、「胡人」という言葉が頻出する。この時代の胡人とはイラン系のソグド人を指す。小説の第一部の舞台・長安には中央アジアのエキゾチックな雰囲気があふれている。

日本の東洋学では古くからソグド商人の研究がされてきたが、1970年代以降に中国でソグド人の墓や墓誌が発見されたのを契機にソグド研究にはずみがついた。ソグド研究が盛んになったのは21世紀になってからだそうだ。

そう思うと、1980年の時点で松本清張が『眩人』を書いたのは凄い。先見の明である。松本清張はこの小説の前に『火の路』を書き、飛鳥時代にゾロアスター教が日本に伝来していたという説を展開している。当時としては奇異な説だが、一部の研究者からは「あの時代に、あそこまでよく書いた」と一定の評価を得ているらしい。

『眩人』はフィクションではあるが、松本清張の歴史考察メモを小説の形で表現した作品である。アマチュアゆえの好奇心の噴出に恐れ入る。やはり偉大な作家だったと思う。

そんな「にわか」なので、松本清張が40年も前にソグド人の登場する小説を書いていたとは知らなかった。先日、ある人から、中公文庫の『眩人』を紹介され、さっそくAMAZONで検索すると、新本はなく、古本の文庫が5000円以上なので驚いた。「日本の古本屋」を検索すると文庫本の出品はなく、単行本が800円+送料520円だった。それを注文した。

『眩人』(松本清張/中央公論社)

届いた本は菊判箱入り487頁のハードカバーで、平山郁夫の挿絵が34葉挿入されている。思いのほか立派な装丁なので驚いた。『中央公論』の連載(1977/2~1980/9)を単行本にしたものである。(1980年11月刊行)

この小説は奈良時代に活躍した僧・玄昉の物語で、二部構成になっている。第一部の舞台は長安、遣唐使の留学僧として18年を唐で過ごした玄昉と胡人の商人(ソグド商人)との交流を描いている。帰国が迫った玄昉は、若い胡人を日本に連れ帰る画策をする。

第二部は帰国した玄昉が吉備真備と組んで政権中枢に食い込んでいく話で、「李密翳の回想記」という形式になっている。李密翳とは玄昉が日本に連れて来た胡人・康許生で、玄昉が改名させたのである。魔術師を示す「眩人」はこの人物を指す。玄昉の出世の背後には「眩人」の力(西域伝来の薬草・麻薬・奇術など)があった。

李密翳は『続日本紀』の中で名のみが言及されている来日波斯(ペルシア)人である。松本清張はその名を借りて歴史を推理するフィクションを紡いでいる。創作の人物・康許生の姓「康」はサマルカンドだから、サマルカンドを故地とするソグド人の一人である。

この小説ではソグド人という言葉は「注」の部分で少し出てくるだけで、「胡人」という言葉が頻出する。この時代の胡人とはイラン系のソグド人を指す。小説の第一部の舞台・長安には中央アジアのエキゾチックな雰囲気があふれている。

日本の東洋学では古くからソグド商人の研究がされてきたが、1970年代以降に中国でソグド人の墓や墓誌が発見されたのを契機にソグド研究にはずみがついた。ソグド研究が盛んになったのは21世紀になってからだそうだ。

そう思うと、1980年の時点で松本清張が『眩人』を書いたのは凄い。先見の明である。松本清張はこの小説の前に『火の路』を書き、飛鳥時代にゾロアスター教が日本に伝来していたという説を展開している。当時としては奇異な説だが、一部の研究者からは「あの時代に、あそこまでよく書いた」と一定の評価を得ているらしい。

『眩人』はフィクションではあるが、松本清張の歴史考察メモを小説の形で表現した作品である。アマチュアゆえの好奇心の噴出に恐れ入る。やはり偉大な作家だったと思う。

最近のコメント