『シニア右翼』を読んでネットの歴史をふりかえった ― 2025年01月11日

約2年前に出た次の新書をネット書店で購入して読んだ。

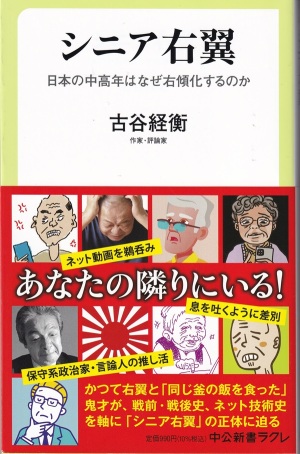

『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)

2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。

著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。

最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。

著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。

本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。

著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。

後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私は鼓舞される。近現代史は常に目前の課題である。

前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。

『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)

2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。

著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。

最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。

著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。

本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。

著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。

後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私は鼓舞される。近現代史は常に目前の課題である。

前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。

最近のコメント