新書大賞『バッタを倒しにアフリカへ』を読んでハッとした ― 2018年03月04日

◎研究者はエライ

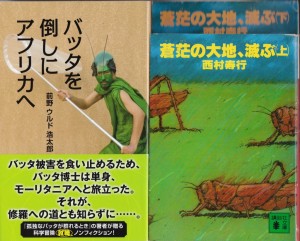

新書大賞受賞の『バッタを倒しにアフリカへ』(前野ウルド浩太郎/光文社新書)を読んだ。昨年5月の刊行直後から新聞や雑誌に取り上げられていた話題の本だ。

読み始めると一気読みになった。やはり面白い。軽妙な語り口で楽しく読めて、内容は軽くはない。勤務先が限られているポスドク研究者の試練の状況を生々しく報告し、アフリカでのフィールドワークの楽しくも苛酷な様子を臨場感たっぷりに語ってる。

そして何よりも研究への情熱が伝わってくる。研究者はエライと感心してしまう。日本の研究環境ももう少し何とかならないのかとも感じる。著者がファーブルによって研究者の道を目指したように、本書を読んだ子供たちの中から次代の研究者が育っていくことを願う。研究者生活の厳しさにビビる子供が出てきては逆効果だが…

私たちの子供の頃に比べて、科学者への憧れのようなものが何となく減少しているように感じるのは私だけだろうか。

本書で驚いたのはファーブルが母国フランスでは知名度が低いという話だ。「昆虫の研究者でも10人中一人ぐらいしか知らない」そうだ。なぜ、日本とフランスで知名度が違うのだろうか。本書はその原因には言及していない。思いを巡らしているうちに、現代の日本の子供がどのくらいファーブルを知っているのか、少し気になってきた。

◎37年前に中断した読書を想起

著者の研究テーマは「神の罰」とも呼ばれるバッタの大群「飛蝗」である。本書を読んでいて、ふいに西村寿行の小説『蒼茫の大地、滅ぶ』が出てきてハッとした。飛蝗を扱ったパニック小説である。著者は学生時代に漫画で読んでいて、原作の小説版があるとは知らなかったそうだ。私は漫画化されているとは知らなかった。

私がハッとしたのは、遠い昔にこの小説を読みかけて中断したままだったことを思い出したからだ。引っ越しのたびに本を処分しているが、書架の奥を探してみると1981年5月発行の講談社文庫版の上下2冊が出てきた。37年前の本だ。上巻の100頁を過ぎたあたりに栞代わりの紙が挟まっていた。その紙の露出部分が色あせてヨレヨレになっていた。

なぜ中断したかは憶えていない。つまらない本や難しい本ではなく私好みのSFっぽいエンタメなので、普通は読み通すはずだ。当時は30代前半、仕事が多忙になり通勤電車で読書する余裕もなくなったのかもしれない。考えてみれば、この文庫本が出た時、『バッタを倒しにアフリカへ』の前野氏は生まれたばかりの1歳だ。小説の存在を知らなくて当然かもしれない。

…というわけで、37年ぶりに手にした『蒼茫の大地、滅ぶ』(上)(下)を読了した。西村寿行の動物小説ではあるが、ポリティカル・バイオレンス小説である。飛蝗パニック小説から東北独立の政治軍事小説へと移行する展開だった。西村寿行が荒唐無稽なのは当然だが、やはり昔のエンタメを読んでいる気分になる。東北地方の怨念を背景にしたこの小説を書いた西村寿行は、2011年の3.11を見ることなく2007年に76歳で没している。

若い研究者の新書がきっかけで、遠い昔の忘れ物を拾い上げた気分になった。

新書大賞受賞の『バッタを倒しにアフリカへ』(前野ウルド浩太郎/光文社新書)を読んだ。昨年5月の刊行直後から新聞や雑誌に取り上げられていた話題の本だ。

読み始めると一気読みになった。やはり面白い。軽妙な語り口で楽しく読めて、内容は軽くはない。勤務先が限られているポスドク研究者の試練の状況を生々しく報告し、アフリカでのフィールドワークの楽しくも苛酷な様子を臨場感たっぷりに語ってる。

そして何よりも研究への情熱が伝わってくる。研究者はエライと感心してしまう。日本の研究環境ももう少し何とかならないのかとも感じる。著者がファーブルによって研究者の道を目指したように、本書を読んだ子供たちの中から次代の研究者が育っていくことを願う。研究者生活の厳しさにビビる子供が出てきては逆効果だが…

私たちの子供の頃に比べて、科学者への憧れのようなものが何となく減少しているように感じるのは私だけだろうか。

本書で驚いたのはファーブルが母国フランスでは知名度が低いという話だ。「昆虫の研究者でも10人中一人ぐらいしか知らない」そうだ。なぜ、日本とフランスで知名度が違うのだろうか。本書はその原因には言及していない。思いを巡らしているうちに、現代の日本の子供がどのくらいファーブルを知っているのか、少し気になってきた。

◎37年前に中断した読書を想起

著者の研究テーマは「神の罰」とも呼ばれるバッタの大群「飛蝗」である。本書を読んでいて、ふいに西村寿行の小説『蒼茫の大地、滅ぶ』が出てきてハッとした。飛蝗を扱ったパニック小説である。著者は学生時代に漫画で読んでいて、原作の小説版があるとは知らなかったそうだ。私は漫画化されているとは知らなかった。

私がハッとしたのは、遠い昔にこの小説を読みかけて中断したままだったことを思い出したからだ。引っ越しのたびに本を処分しているが、書架の奥を探してみると1981年5月発行の講談社文庫版の上下2冊が出てきた。37年前の本だ。上巻の100頁を過ぎたあたりに栞代わりの紙が挟まっていた。その紙の露出部分が色あせてヨレヨレになっていた。

なぜ中断したかは憶えていない。つまらない本や難しい本ではなく私好みのSFっぽいエンタメなので、普通は読み通すはずだ。当時は30代前半、仕事が多忙になり通勤電車で読書する余裕もなくなったのかもしれない。考えてみれば、この文庫本が出た時、『バッタを倒しにアフリカへ』の前野氏は生まれたばかりの1歳だ。小説の存在を知らなくて当然かもしれない。

…というわけで、37年ぶりに手にした『蒼茫の大地、滅ぶ』(上)(下)を読了した。西村寿行の動物小説ではあるが、ポリティカル・バイオレンス小説である。飛蝗パニック小説から東北独立の政治軍事小説へと移行する展開だった。西村寿行が荒唐無稽なのは当然だが、やはり昔のエンタメを読んでいる気分になる。東北地方の怨念を背景にしたこの小説を書いた西村寿行は、2011年の3.11を見ることなく2007年に76歳で没している。

若い研究者の新書がきっかけで、遠い昔の忘れ物を拾い上げた気分になった。

最近のコメント