剣闘士(グラディエーター)の実態が伝わってくる史書 ― 2022年03月30日

ローマ史家・本村凌二氏の次の本を読んだ。

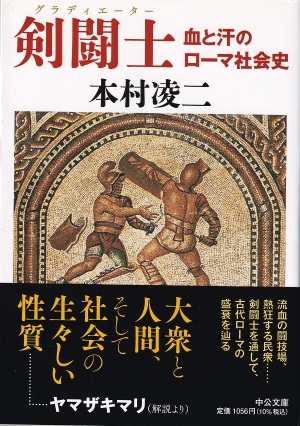

『剣闘士:血と汗のローマ社会史』(本村凌二/中公文庫)

この文庫が出たのは昨年(2021年)10月で、その10年前に出た『帝国を魅せる剣闘士:血と汗のローマ社会史』の文庫版である。10年前の「あとがき」が面白い。冒頭は以下の通りだ。

〔「リドリー・スコットとラッセル・クロウに先をこされた」/10年ほど前、映画「グラディエーター」のプログラムにローマ史家としてのエッセイの執筆を依頼されたとき、うそ偽らざる実感だった。わが国では、まだ剣闘士研究の啓蒙書は出ていなかったので、私は先陣を切るつもりで、1年前から書き出していた。映画と張り合ってどうする、と笑われるかもしれないが、いきなり水を浴びせられ、ひどく胸に応えたのだろう。そのせいか、その後、数年、執筆は途絶えがちになってしまった。その間、数冊の本を刊行したが、胸の内では、あくまで剣闘士研究書が自分の本来の仕事だ、という思いがあった。〕

本書は、そんな事情で書かれた「構想20年、執筆10年」の気合の入った史書である。映画「グラディエーター」が公開された約20年前、私はこの映画を面白く観たが、当時はローマ史にさほどの関心はなかった。グラディエーターという言葉をこの映画で知った。本書のタイトル「剣闘士」には「グラディエーター」のルビがある。このルビが映画公開以前からの構想なら、著者の無念もひとしおだろう。

著者はローマの「社会史」が専門だそうだ。本書は「史上唯一の公認殺人競技」である剣闘士競技の起源と実態を、社会史的アプローチで考察している。第1部と第2部にわかれていて、第1部がユニークだ。

第1部は「ある剣闘士の手記」で、これは実在の史料ではなく本村氏の創作である。著者の茶目っ気と小説家的な才が感じられる見事な手記だ。史料に基づいた「ありえたかもしれない」手記からは剣闘士の実態と内面が伝わってきて、とても面白い。こんな仕掛けの「研究書」を執筆中なら、あの映画に先を越されて落ち込む気持ちがわかる。

戦死者を弔う供儀として始まったと推測される剣闘士競技は、ローマの民衆が熱狂する娯楽になり、ローマの広範囲な地域で数百年にわたって開催され、時代とともに変遷し、ローマ帝国の衰亡期には衰退していく。

どんな人々が剣闘士になったのか、競技はどんな内容だったのか、何割の剣闘士が命を落としたのか、キケロやセネカなどの知識人はこの競技をどう見ていたのか、なぜ剣闘士競技は終焉したのか――そんなさまざまな事項に関して、本書は興味深い考察を提示してくれる。

私はローマのコロッセオをはじめいくつかの円形闘技場の遺跡を訪れ、その壮大さに感嘆したことがある。それらの遺跡を見学する前に本書を読んいれば、現地での感慨がさらに深くなっただろうと悔やまれる。「見る前に読む」より「見てから読む」になりがちなのはいつものことだが。

『剣闘士:血と汗のローマ社会史』(本村凌二/中公文庫)

この文庫が出たのは昨年(2021年)10月で、その10年前に出た『帝国を魅せる剣闘士:血と汗のローマ社会史』の文庫版である。10年前の「あとがき」が面白い。冒頭は以下の通りだ。

〔「リドリー・スコットとラッセル・クロウに先をこされた」/10年ほど前、映画「グラディエーター」のプログラムにローマ史家としてのエッセイの執筆を依頼されたとき、うそ偽らざる実感だった。わが国では、まだ剣闘士研究の啓蒙書は出ていなかったので、私は先陣を切るつもりで、1年前から書き出していた。映画と張り合ってどうする、と笑われるかもしれないが、いきなり水を浴びせられ、ひどく胸に応えたのだろう。そのせいか、その後、数年、執筆は途絶えがちになってしまった。その間、数冊の本を刊行したが、胸の内では、あくまで剣闘士研究書が自分の本来の仕事だ、という思いがあった。〕

本書は、そんな事情で書かれた「構想20年、執筆10年」の気合の入った史書である。映画「グラディエーター」が公開された約20年前、私はこの映画を面白く観たが、当時はローマ史にさほどの関心はなかった。グラディエーターという言葉をこの映画で知った。本書のタイトル「剣闘士」には「グラディエーター」のルビがある。このルビが映画公開以前からの構想なら、著者の無念もひとしおだろう。

著者はローマの「社会史」が専門だそうだ。本書は「史上唯一の公認殺人競技」である剣闘士競技の起源と実態を、社会史的アプローチで考察している。第1部と第2部にわかれていて、第1部がユニークだ。

第1部は「ある剣闘士の手記」で、これは実在の史料ではなく本村氏の創作である。著者の茶目っ気と小説家的な才が感じられる見事な手記だ。史料に基づいた「ありえたかもしれない」手記からは剣闘士の実態と内面が伝わってきて、とても面白い。こんな仕掛けの「研究書」を執筆中なら、あの映画に先を越されて落ち込む気持ちがわかる。

戦死者を弔う供儀として始まったと推測される剣闘士競技は、ローマの民衆が熱狂する娯楽になり、ローマの広範囲な地域で数百年にわたって開催され、時代とともに変遷し、ローマ帝国の衰亡期には衰退していく。

どんな人々が剣闘士になったのか、競技はどんな内容だったのか、何割の剣闘士が命を落としたのか、キケロやセネカなどの知識人はこの競技をどう見ていたのか、なぜ剣闘士競技は終焉したのか――そんなさまざまな事項に関して、本書は興味深い考察を提示してくれる。

私はローマのコロッセオをはじめいくつかの円形闘技場の遺跡を訪れ、その壮大さに感嘆したことがある。それらの遺跡を見学する前に本書を読んいれば、現地での感慨がさらに深くなっただろうと悔やまれる。「見る前に読む」より「見てから読む」になりがちなのはいつものことだが。

最近のコメント