映画『セザンヌと過ごした時間』はゾラの世界に近い ― 2017年09月03日

セザンヌとゾラの交友を描いた映画『セザンヌと過ごした時間』を公開初日に観た。セザンヌもゾラも私の好きな作家だ。

2カ月前にサンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館に行ったとき、思いがけず10点ばかりのセザンヌの絵画に遭遇し感激した。ゾラを初めて読んだのは5年前で、面白いので三大長編(『居酒屋』『ナナ』『ジェルミナール』)を続けて読み、さらに『ゾラの生涯』という古いモノクロ映画(1937年のアカデミー賞作品賞)のDVDまで入手して観た。

私の頭の中ではゾラに近い画家はマネだ。マネが描いたゾラの肖像は印象深いし、マネの絵画にはゾラの作品世界を連想させるものが多い。だから、近日公開映画の紹介記事でゾラとセザンヌが少年時代からの友人だと知り意外に感じた。だが、映画館に行く前に『ゾラの生涯』のDVDを再度観ると、無名時代のゾラとセザンヌの交流がしっかり描かれていた。この映画はドレフィス事件が印象深く、セザンヌの登場は失念していた。いつものことながら、わが記憶力の頼りなさにガッカリした。

『セザンヌと過ごした時間』のはじめの方で、無名のゾラが無名のセザンヌに向かって「ぼくが小説を書き、君がそれに挿絵を描くんだ」と将来の夢を語るシーンがある。その後、二人ともビッグネームになるのだから、この二人の出会いは奇跡的だ。

とは言っても、先に名声を獲得するのはゾラであり、セザンヌは晩年に多少評価されるだけで、同時代の人々にはあまり受け容れられなかった。映画ではそんな背景をふまえた二人の葛藤を描いている。晩年には二人は交流を絶ち、映画の最終近くで、セザンヌについて質問されたゾラが「彼は天才です。しかし、その才能は花開かなかった」と語るシーンがある。

この科白が実話かフィクションかは知らないが、意味深い場面だ。文豪の地位を得たゾラは、結局のところセザンヌの真の価値を見出せなかったようにも取れる。映画では、セザンヌはゾラとの再会を期してその場に来ていたのだが、ゾラの発言を聞いてそっと去って行く。成功者ゾラと落伍者セザンヌのすれ違いにも見え、それは後に逆転する19世紀と20世紀のすれ違いでもある。

現代から見れば、ゾラもセザンヌも偉大だが、後世への影響力は「近代絵画の父」とも呼ばれるセザンヌの方が圧倒的に大きい……と私は思う。林檎が絵になることを発見しただけでもスゴい。ゾラがそのスゴさをどこまで理解していたかはわからない。おそらくセザンヌは若き日のゾラが夢見たようにゾラの小説の挿絵を描くことはなかったと思える。ゾラの挿絵にはマネの方がふさわしい。

私がセザンヌとゾラの交友を失念し、その交友を意外に感じたのは、二人の作品世界が異質に見えるからだ。『セザンヌと過ごした時間』はセザンヌが主役だが、セザンヌの世界を描いているわけではなく、むしろゾラの世界を描いた映画である。映画の中で展開される人間ドラマはゾラの作品のようでもあり、美しい風景の中で人々が蠢く映像はマネの絵画に近い。

と言っても、セザンヌの作品世界を映画化すればどんな映画になるのか見当がつかないし、それが可能かどうかもわからない。

2カ月前にサンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館に行ったとき、思いがけず10点ばかりのセザンヌの絵画に遭遇し感激した。ゾラを初めて読んだのは5年前で、面白いので三大長編(『居酒屋』『ナナ』『ジェルミナール』)を続けて読み、さらに『ゾラの生涯』という古いモノクロ映画(1937年のアカデミー賞作品賞)のDVDまで入手して観た。

私の頭の中ではゾラに近い画家はマネだ。マネが描いたゾラの肖像は印象深いし、マネの絵画にはゾラの作品世界を連想させるものが多い。だから、近日公開映画の紹介記事でゾラとセザンヌが少年時代からの友人だと知り意外に感じた。だが、映画館に行く前に『ゾラの生涯』のDVDを再度観ると、無名時代のゾラとセザンヌの交流がしっかり描かれていた。この映画はドレフィス事件が印象深く、セザンヌの登場は失念していた。いつものことながら、わが記憶力の頼りなさにガッカリした。

『セザンヌと過ごした時間』のはじめの方で、無名のゾラが無名のセザンヌに向かって「ぼくが小説を書き、君がそれに挿絵を描くんだ」と将来の夢を語るシーンがある。その後、二人ともビッグネームになるのだから、この二人の出会いは奇跡的だ。

とは言っても、先に名声を獲得するのはゾラであり、セザンヌは晩年に多少評価されるだけで、同時代の人々にはあまり受け容れられなかった。映画ではそんな背景をふまえた二人の葛藤を描いている。晩年には二人は交流を絶ち、映画の最終近くで、セザンヌについて質問されたゾラが「彼は天才です。しかし、その才能は花開かなかった」と語るシーンがある。

この科白が実話かフィクションかは知らないが、意味深い場面だ。文豪の地位を得たゾラは、結局のところセザンヌの真の価値を見出せなかったようにも取れる。映画では、セザンヌはゾラとの再会を期してその場に来ていたのだが、ゾラの発言を聞いてそっと去って行く。成功者ゾラと落伍者セザンヌのすれ違いにも見え、それは後に逆転する19世紀と20世紀のすれ違いでもある。

現代から見れば、ゾラもセザンヌも偉大だが、後世への影響力は「近代絵画の父」とも呼ばれるセザンヌの方が圧倒的に大きい……と私は思う。林檎が絵になることを発見しただけでもスゴい。ゾラがそのスゴさをどこまで理解していたかはわからない。おそらくセザンヌは若き日のゾラが夢見たようにゾラの小説の挿絵を描くことはなかったと思える。ゾラの挿絵にはマネの方がふさわしい。

私がセザンヌとゾラの交友を失念し、その交友を意外に感じたのは、二人の作品世界が異質に見えるからだ。『セザンヌと過ごした時間』はセザンヌが主役だが、セザンヌの世界を描いているわけではなく、むしろゾラの世界を描いた映画である。映画の中で展開される人間ドラマはゾラの作品のようでもあり、美しい風景の中で人々が蠢く映像はマネの絵画に近い。

と言っても、セザンヌの作品世界を映画化すればどんな映画になるのか見当がつかないし、それが可能かどうかもわからない。

『江戸開府』を補完する『鎖国』『大名と百姓』を読む ― 2017年09月03日

◎三巻でワンセットとは言うものの…

先日読んだ中央公論版『日本の歴史13 江戸開府』(辻達也)の「はしがき」で著者は次のように書いていた。

「わたしが江戸幕府を中心に述べるこの巻と、海外との関係を中心とする「鎖国」の巻と、諸藩および農村の歴史を中心とする「大名と百姓」の巻と、この三巻によって近世の社会全体が確立してゆく過程が叙述されるわけである。通例この三巻に相当する部分はひとまとめにされるものであるが、あえて三巻に分け、それだけページ数を多く割り当てたことは、『日本の歴史』全二十六巻の構成における一つの特色といいうるであろう。」

つまり、三巻でワンセットだと述べているのだ。『江戸開府』を読んだだけでは中途半端だと言われているようで落ち着かない。強制された気分で次の続巻も読んでしまった。

『日本の歴史14 鎖国』(岩生成一/中央公論社)

『日本の歴史15 大名と百姓』(佐々木潤之助/中央公論社)

読んでみると、『鎖国』『大名と百姓』の2巻は『江戸開府』とはかなりトーンが異なる内容だった。三巻ワンセットとは言うものの、第13巻の『江戸開府』には鎖国や百姓への言及もあり、江戸初期の歴史を把握するには第13巻だけで十分だったと思えた。もちろん、第14巻、第15巻がつまらなかったわけではないが…。

◎鎖国以前の国際化を再認識

『鎖国』は、むしろタイトルを「近世海外交流史」とでもした方が適切な内容で、1543年の鉄砲伝来から鎖国後の1700年までの1世紀半を描いている。史料の紹介や引用が多く、海外から日本に来た人々や日本から海外へ行った人々の姿が具体的に描かれている。臨場感があり、ロマンも感じる。

本書では、海外にできた日本町に関して著者の実地調査をふまえてかなり詳しく述べている。あらためて、往時の日本人の海外雄飛のさまに感心した。海外貿易の規模が意外に大きかったことも知り、認識を新たにした。

キリシタンに関する叙述も面白い。イエズス会の他にもフランシスコ会、ドミニコ会などいろいろ渡来し複雑だ。禁教で弾圧されることを承知であえて日本上陸を目指す宣教師たちにも驚かされる。また、天正少年使節(1582年出航、1590年帰国)と支倉常長遣欧使(1613年出航、1620年帰国)の経緯・てんまつの比較も興味深い。

最近の教科書では「鎖国」という語をあまり使わず「四つの口(長崎、対馬、琉球、松前)」の説明がなされているそうだが、1966年刊行の本書には当然ながらそんな記述はない。とは言え、鎖国の時代にも海外とつながっていたというトーンにはなっている。「鎖国」という言葉は1802年になってはじめた使われたとの説明もある。

◎農村の古文書解読で社会の変容を解明

『大名と百姓』は難儀な本だった。『鎖国』には大量の史料が引用されていたが、『大名と百姓』はそれ以上に古文書解読のオンパレードだ。一般人向けの歴史概説書と言うよりは、大学の史学科学生向けの研究現場からのレポート披露の趣がある。紹介史料にまつわる研究者の名前もたくさん出てくる。

本書で紹介されるメインの古文書は農村の旧家に眠っていた文書で、検地・年貢など農村の実態を伝えている。著者はその解読を通じて百姓の具体的な姿を描き出すとともに大きなトレンド(家父長的農業→自立した小百姓)も解明しようとしている。

読み始めてすぐに面くらい、途中で投げ出そうかとも思ったが、大名家のお家騒動や佐倉宗吾伝説の紹介・分析など興味深い話もあり、何とか通読した。と言っても古文書に出てくるさまざまな数字の細か検討などは読み飛ばした。検討結果を大雑把につかめればいいという気分の読書時間だった。

江戸時代の百姓の実態への興味が高揚し、時間ができたとき、じっくり精読すればかなり面白く読める本だろうと思った。

先日読んだ中央公論版『日本の歴史13 江戸開府』(辻達也)の「はしがき」で著者は次のように書いていた。

「わたしが江戸幕府を中心に述べるこの巻と、海外との関係を中心とする「鎖国」の巻と、諸藩および農村の歴史を中心とする「大名と百姓」の巻と、この三巻によって近世の社会全体が確立してゆく過程が叙述されるわけである。通例この三巻に相当する部分はひとまとめにされるものであるが、あえて三巻に分け、それだけページ数を多く割り当てたことは、『日本の歴史』全二十六巻の構成における一つの特色といいうるであろう。」

つまり、三巻でワンセットだと述べているのだ。『江戸開府』を読んだだけでは中途半端だと言われているようで落ち着かない。強制された気分で次の続巻も読んでしまった。

『日本の歴史14 鎖国』(岩生成一/中央公論社)

『日本の歴史15 大名と百姓』(佐々木潤之助/中央公論社)

読んでみると、『鎖国』『大名と百姓』の2巻は『江戸開府』とはかなりトーンが異なる内容だった。三巻ワンセットとは言うものの、第13巻の『江戸開府』には鎖国や百姓への言及もあり、江戸初期の歴史を把握するには第13巻だけで十分だったと思えた。もちろん、第14巻、第15巻がつまらなかったわけではないが…。

◎鎖国以前の国際化を再認識

『鎖国』は、むしろタイトルを「近世海外交流史」とでもした方が適切な内容で、1543年の鉄砲伝来から鎖国後の1700年までの1世紀半を描いている。史料の紹介や引用が多く、海外から日本に来た人々や日本から海外へ行った人々の姿が具体的に描かれている。臨場感があり、ロマンも感じる。

本書では、海外にできた日本町に関して著者の実地調査をふまえてかなり詳しく述べている。あらためて、往時の日本人の海外雄飛のさまに感心した。海外貿易の規模が意外に大きかったことも知り、認識を新たにした。

キリシタンに関する叙述も面白い。イエズス会の他にもフランシスコ会、ドミニコ会などいろいろ渡来し複雑だ。禁教で弾圧されることを承知であえて日本上陸を目指す宣教師たちにも驚かされる。また、天正少年使節(1582年出航、1590年帰国)と支倉常長遣欧使(1613年出航、1620年帰国)の経緯・てんまつの比較も興味深い。

最近の教科書では「鎖国」という語をあまり使わず「四つの口(長崎、対馬、琉球、松前)」の説明がなされているそうだが、1966年刊行の本書には当然ながらそんな記述はない。とは言え、鎖国の時代にも海外とつながっていたというトーンにはなっている。「鎖国」という言葉は1802年になってはじめた使われたとの説明もある。

◎農村の古文書解読で社会の変容を解明

『大名と百姓』は難儀な本だった。『鎖国』には大量の史料が引用されていたが、『大名と百姓』はそれ以上に古文書解読のオンパレードだ。一般人向けの歴史概説書と言うよりは、大学の史学科学生向けの研究現場からのレポート披露の趣がある。紹介史料にまつわる研究者の名前もたくさん出てくる。

本書で紹介されるメインの古文書は農村の旧家に眠っていた文書で、検地・年貢など農村の実態を伝えている。著者はその解読を通じて百姓の具体的な姿を描き出すとともに大きなトレンド(家父長的農業→自立した小百姓)も解明しようとしている。

読み始めてすぐに面くらい、途中で投げ出そうかとも思ったが、大名家のお家騒動や佐倉宗吾伝説の紹介・分析など興味深い話もあり、何とか通読した。と言っても古文書に出てくるさまざまな数字の細か検討などは読み飛ばした。検討結果を大雑把につかめればいいという気分の読書時間だった。

江戸時代の百姓の実態への興味が高揚し、時間ができたとき、じっくり精読すればかなり面白く読める本だろうと思った。

エンタメ歌舞伎恐るべし ― 2017年09月06日

歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」の昼の部と夜の部を連続して観た。午前11時から午後9時までの長丁場で、昼食はコンビニの握り飯、夕食は売店の弁当を座席で食すという1日だった。歌舞伎観劇は半年ぶりだ。前回初めて昼夜連続で観て、さほど疲れを感じなかったので、どうせ歌舞伎を観るなら昼夜連続がいいと思った。

昼夜で演目は五つ、仮名手本忠臣蔵の道行以外は初見だったが、どれも比較的わかりやすい内容で、歌舞伎はエンタメだと実感した。歌舞伎俳優はテレビタレントよりは高級なイメージがあり、確かに芸の修練を積んでいるとは思うが、それがきちんとエンタメになっているところに頼もしさを感じる。

「極付幡随長兵衛」の序幕は役者が役者を演ずるという芝居内芝居の趣向になっている。メタフィクション的・実験小説的試みがエンタメ的に昔から使われていることに感心した。面白ければ何でもありという精神は大事だ。

「ひらかな盛衰記」の遠見の場の臆面のなさにも驚いた。歌舞伎では遠近法の表現に、遠くの場面には人形や子役を使い、近景になって本物の役者が登場するという趣向があり、いくつかは実際に観たこともある。だが、「ひらかな盛衰記」の第2場を遠景の子役芝居だけで完結させているのには驚いた。歌舞伎座の観客には外国人も多いが、何の解説もなしに大人たちがいきなり子役たちに変身したのを理解できただろうか。その突拍子もなさが面白いのだが。

夜の部最後の「再桜遇清水」は歌舞伎座初演という珍しい演目だ。古い芝居をベースに中村吉右衛門が琴平の金丸座のために書いた芝居だそうだ。かなりぶっ飛んだ内容でびっくりした。高僧の雰囲気がある僧侶(市川染五郎)が女性の色香に迷って破戒坊主に変身し、肉食・飲酒・衆道・殺人の果てに殺されても化けて出てきて女性に取りつこうとする話だ。わかりやすいが、あっけにとられた。歌舞伎恐るべしとも感じた。

昼夜で演目は五つ、仮名手本忠臣蔵の道行以外は初見だったが、どれも比較的わかりやすい内容で、歌舞伎はエンタメだと実感した。歌舞伎俳優はテレビタレントよりは高級なイメージがあり、確かに芸の修練を積んでいるとは思うが、それがきちんとエンタメになっているところに頼もしさを感じる。

「極付幡随長兵衛」の序幕は役者が役者を演ずるという芝居内芝居の趣向になっている。メタフィクション的・実験小説的試みがエンタメ的に昔から使われていることに感心した。面白ければ何でもありという精神は大事だ。

「ひらかな盛衰記」の遠見の場の臆面のなさにも驚いた。歌舞伎では遠近法の表現に、遠くの場面には人形や子役を使い、近景になって本物の役者が登場するという趣向があり、いくつかは実際に観たこともある。だが、「ひらかな盛衰記」の第2場を遠景の子役芝居だけで完結させているのには驚いた。歌舞伎座の観客には外国人も多いが、何の解説もなしに大人たちがいきなり子役たちに変身したのを理解できただろうか。その突拍子もなさが面白いのだが。

夜の部最後の「再桜遇清水」は歌舞伎座初演という珍しい演目だ。古い芝居をベースに中村吉右衛門が琴平の金丸座のために書いた芝居だそうだ。かなりぶっ飛んだ内容でびっくりした。高僧の雰囲気がある僧侶(市川染五郎)が女性の色香に迷って破戒坊主に変身し、肉食・飲酒・衆道・殺人の果てに殺されても化けて出てきて女性に取りつこうとする話だ。わかりやすいが、あっけにとられた。歌舞伎恐るべしとも感じた。

40年後の「解説」で『日本の歴史』を楽しむ ― 2017年09月07日

市立図書館の書架に中公文庫の『日本の歴史』全26巻が並んでいた。1965年から1967年にかけて刊行された中央公論社のベストセラー叢書『日本の歴史』の文庫版だ。私は数年前に元版の函入ハードカバー版全31冊(別巻5冊を含む)を5千円で購入し、ボチボチ読んでいる。

図書館の文庫版を手にすると「解説」が付加されていた。この文庫版の刊行は2005年なので、原著刊行の約40年後に書かれた「解説」だ。40年という年月は世代交代には十分な時間で、見晴らしのいい時点からの「解説=評価」が期待できる。その「解説」を読んでみたいと思い、最近読んだ第13巻、第14巻、第15巻を借り出した。

この3冊の解説者とその肩書は以下の通りだ。

『第13巻 江戸開府/根岸茂夫(國學院大学教授)』

『第14巻 鎖国/池内敏(名古屋大学大学院教授)』

『第15巻 大名と百姓/青木美智男(専修大学教授)』

解説者は原著者の弟子あるいは後輩にあたる研究者のようだ。この3編の「解説」は史学の門外漢である私には難しかった。十分には理解できないが、読み応えはあった。研究者が学界における研究動向のあれやこれやを解説しているので話が専門的になってしまう。それでも学界の議論の雰囲気が伝わってきて、それなりに面白かった。

3人の解説者はそれぞれに原著の意義を評価しつつ、その後の研究によって見直しが必要になってきた事項や新たに重視されはじめてきた事柄などを指摘している。例えば次のような指摘だ。

・近世の朝廷という存在への着目が高まり、朝幕関係の研究が進んだ。

・あまり評価されていなかった秀忠の政治の評価が高まった。

・対外関係史におけるアイヌ、琉球、朝鮮との関係の研究が進んだ。

・第14巻で述べられている「鎖国」理解は、現在では乗り越えられている。

・慶安御触書は慶安期には存在しなかった。

他にもいろいろあり、興味深い事項も多いが簡単にまとめるのは難しい。

3つの「解説」を読み、約半世紀前の『日本の歴史』と約40年後の「解説」をセットで読むのは「当たり」だと思った。新たに刊行された通史や概説書を読むより、時間を経た二種類の文章を読む方がダイナミックで面白い。今後、書架の『日本の歴史』のどれかを読むときは、続けて市立図書館の文庫版の「解説」も読もうと思う。

この「解説」自体すでに10年以上昔のものだから最新の研究動向はまた変わっているかもしれない。それは、とりあえず気にしない。10年前の視点で50年前を見るだけでも十分に興味深い。

図書館の文庫版を手にすると「解説」が付加されていた。この文庫版の刊行は2005年なので、原著刊行の約40年後に書かれた「解説」だ。40年という年月は世代交代には十分な時間で、見晴らしのいい時点からの「解説=評価」が期待できる。その「解説」を読んでみたいと思い、最近読んだ第13巻、第14巻、第15巻を借り出した。

この3冊の解説者とその肩書は以下の通りだ。

『第13巻 江戸開府/根岸茂夫(國學院大学教授)』

『第14巻 鎖国/池内敏(名古屋大学大学院教授)』

『第15巻 大名と百姓/青木美智男(専修大学教授)』

解説者は原著者の弟子あるいは後輩にあたる研究者のようだ。この3編の「解説」は史学の門外漢である私には難しかった。十分には理解できないが、読み応えはあった。研究者が学界における研究動向のあれやこれやを解説しているので話が専門的になってしまう。それでも学界の議論の雰囲気が伝わってきて、それなりに面白かった。

3人の解説者はそれぞれに原著の意義を評価しつつ、その後の研究によって見直しが必要になってきた事項や新たに重視されはじめてきた事柄などを指摘している。例えば次のような指摘だ。

・近世の朝廷という存在への着目が高まり、朝幕関係の研究が進んだ。

・あまり評価されていなかった秀忠の政治の評価が高まった。

・対外関係史におけるアイヌ、琉球、朝鮮との関係の研究が進んだ。

・第14巻で述べられている「鎖国」理解は、現在では乗り越えられている。

・慶安御触書は慶安期には存在しなかった。

他にもいろいろあり、興味深い事項も多いが簡単にまとめるのは難しい。

3つの「解説」を読み、約半世紀前の『日本の歴史』と約40年後の「解説」をセットで読むのは「当たり」だと思った。新たに刊行された通史や概説書を読むより、時間を経た二種類の文章を読む方がダイナミックで面白い。今後、書架の『日本の歴史』のどれかを読むときは、続けて市立図書館の文庫版の「解説」も読もうと思う。

この「解説」自体すでに10年以上昔のものだから最新の研究動向はまた変わっているかもしれない。それは、とりあえず気にしない。10年前の視点で50年前を見るだけでも十分に興味深い。

「社会主義」や「リベラル」はどうなるのだろうか ― 2017年09月09日

次の新書を読んだ。

『僕らの社会主義』(國分巧一郎・山崎亮/ちくま新書/2017.7.10)

『リベラルという病』(山口真由/新潮新書/2017.8.20)

『週刊朝日(2017.9.8)』の書評で斎藤美奈子が『僕らの社会主義』を「少しだけ希望が湧く本」と紹介していたので興味を抱き、駅前の本屋の新書コーナーで探しが見当たらず(駅前で入手できそうな本はネットを使わないようにしているのに…)、後日、都心の大型書店で入手した。その大型書店にも1冊しかなかった。

『僕らの社会主義』を購入したとき、平積みになっている『リベラルという病』が目に入り、それも購入した。リベラルと社会主義は同一ではないが似たイメージなので、それを擁護していると思われる新書と批判していると思われる新書を読み比べるのも一興と思ったのだ。

2冊ともオビに著者の写真があり、みな若い(私から見れば)。『僕らの社会主義』の國分巧一郎氏は1974年生まれの哲学者、山崎亮氏は1973年生まれのコミュニティデザインの専門家(大学教授)、『リベラルという病』の山口真由氏は1983年生まれの元財務官僚の弁護士だ。

現代では不人気な「社会主義」を現役世代の若い人がどのように論じているか興味があり、リベラル不人気の由縁も知りたいと思った。だが、2冊とも私が想定した内容とはかなり違っていた。

◎楽しげな対談本だが

『僕らの社会主義』は二人の論者の対談本で、そこで楽しげに語られている主な話題は建築・土木・装飾・まちづくり・起業などで、いささか面食らった。もちろん社会主義についても触れられているが、著者たちの関心はエンゲルスによって「空想的」と批判された社会主義にあり、19世紀イギリスのウィリアム・モリス、トマス・カーライル、ロバート・オウエンなどを熱く論じている。

建築・土木も19世紀イギリスの社会主義も私にはまったく不案内な領域だ。勉強にも刺激にもなったが、対談本という形なので話題が散漫になり勝ちで十分には咀嚼できなかった。

著者たちが19世紀の社会主義に関心を抱いているのは、21世紀の社会状況が19世紀に近づいているとの認識があるからだ。これは、ピケティが『21世紀の資本』で「21世紀には19世紀の格差社会が再現する危険性がある」と述べた警告に似ている。だが、本書ではピケティへの言及はなく、格差問題を中心に据えているわけでもない。

私なりに把握した本書の眼目は次の2点である。

・「楽しさ」という価値基準の提示

・「主義」という硬直した思考パターンの否定

これらはかなり新鮮な考え方であり、共感できる。

◎米国のリベラルの問題点

『リベラルという病』はハーバード・ロースクール卒の著者が留学体験をふまえて米国の現状を「リベラル vs コンサバ(コンサーバティブ)」という視点で解説している。米国を「リベラル vs コンサバ」という単純化した図式でとらえるのに多少の疑問も感じるが、著者によればそれが米国の実態だそうだ。

著者が指摘するリベラルの「病」とは傲慢さである。リベラルはコンサバに比べて理性的なのだが、理性を信じる態度が理性への「信仰」にまでエスカレートし、傲慢で宗教的になっていると指摘している。行き過ぎたPC(ポリティカル・コレクトネス)などがその例にあげられている。わかりやすい話で、リベラルの問題点はわかるが、コンサバに乗り換えれば解決する問題ではない。

リベラルに批判的な著者がコンサバかと言えば、そこは明確ではなく、やはり日本人なのだ。著者は米国の状況をふまえた上で日本のリベラル(民進党?)もやり玉にあげている。だが、日本の状況は図解困難に思われる。

本書の「あとがき」は次の文章で締めくくられている。

「日本が日本にあったリベラリズムを(それがリベラリズムと呼ばれるべきなのかは定かではないが)手に入れられるのはいつなのか。模索は続く。」

◎2冊の著者たちに共通しているもの

『僕らの社会主義』と『リベラルという病』はかなり異質な本で、比較検討してもかみあうところが少なく、読書前の目論見ははずれたと感じた。しかし、よく考えてみると、この2冊には似ているところがある。それは、「一貫した正しさ」というものへの疑問と不信である。この感覚は、普通に生活している人が思考の言語化以前に感じているものに通じている。

『僕らの社会主義』(國分巧一郎・山崎亮/ちくま新書/2017.7.10)

『リベラルという病』(山口真由/新潮新書/2017.8.20)

『週刊朝日(2017.9.8)』の書評で斎藤美奈子が『僕らの社会主義』を「少しだけ希望が湧く本」と紹介していたので興味を抱き、駅前の本屋の新書コーナーで探しが見当たらず(駅前で入手できそうな本はネットを使わないようにしているのに…)、後日、都心の大型書店で入手した。その大型書店にも1冊しかなかった。

『僕らの社会主義』を購入したとき、平積みになっている『リベラルという病』が目に入り、それも購入した。リベラルと社会主義は同一ではないが似たイメージなので、それを擁護していると思われる新書と批判していると思われる新書を読み比べるのも一興と思ったのだ。

2冊ともオビに著者の写真があり、みな若い(私から見れば)。『僕らの社会主義』の國分巧一郎氏は1974年生まれの哲学者、山崎亮氏は1973年生まれのコミュニティデザインの専門家(大学教授)、『リベラルという病』の山口真由氏は1983年生まれの元財務官僚の弁護士だ。

現代では不人気な「社会主義」を現役世代の若い人がどのように論じているか興味があり、リベラル不人気の由縁も知りたいと思った。だが、2冊とも私が想定した内容とはかなり違っていた。

◎楽しげな対談本だが

『僕らの社会主義』は二人の論者の対談本で、そこで楽しげに語られている主な話題は建築・土木・装飾・まちづくり・起業などで、いささか面食らった。もちろん社会主義についても触れられているが、著者たちの関心はエンゲルスによって「空想的」と批判された社会主義にあり、19世紀イギリスのウィリアム・モリス、トマス・カーライル、ロバート・オウエンなどを熱く論じている。

建築・土木も19世紀イギリスの社会主義も私にはまったく不案内な領域だ。勉強にも刺激にもなったが、対談本という形なので話題が散漫になり勝ちで十分には咀嚼できなかった。

著者たちが19世紀の社会主義に関心を抱いているのは、21世紀の社会状況が19世紀に近づいているとの認識があるからだ。これは、ピケティが『21世紀の資本』で「21世紀には19世紀の格差社会が再現する危険性がある」と述べた警告に似ている。だが、本書ではピケティへの言及はなく、格差問題を中心に据えているわけでもない。

私なりに把握した本書の眼目は次の2点である。

・「楽しさ」という価値基準の提示

・「主義」という硬直した思考パターンの否定

これらはかなり新鮮な考え方であり、共感できる。

◎米国のリベラルの問題点

『リベラルという病』はハーバード・ロースクール卒の著者が留学体験をふまえて米国の現状を「リベラル vs コンサバ(コンサーバティブ)」という視点で解説している。米国を「リベラル vs コンサバ」という単純化した図式でとらえるのに多少の疑問も感じるが、著者によればそれが米国の実態だそうだ。

著者が指摘するリベラルの「病」とは傲慢さである。リベラルはコンサバに比べて理性的なのだが、理性を信じる態度が理性への「信仰」にまでエスカレートし、傲慢で宗教的になっていると指摘している。行き過ぎたPC(ポリティカル・コレクトネス)などがその例にあげられている。わかりやすい話で、リベラルの問題点はわかるが、コンサバに乗り換えれば解決する問題ではない。

リベラルに批判的な著者がコンサバかと言えば、そこは明確ではなく、やはり日本人なのだ。著者は米国の状況をふまえた上で日本のリベラル(民進党?)もやり玉にあげている。だが、日本の状況は図解困難に思われる。

本書の「あとがき」は次の文章で締めくくられている。

「日本が日本にあったリベラリズムを(それがリベラリズムと呼ばれるべきなのかは定かではないが)手に入れられるのはいつなのか。模索は続く。」

◎2冊の著者たちに共通しているもの

『僕らの社会主義』と『リベラルという病』はかなり異質な本で、比較検討してもかみあうところが少なく、読書前の目論見ははずれたと感じた。しかし、よく考えてみると、この2冊には似ているところがある。それは、「一貫した正しさ」というものへの疑問と不信である。この感覚は、普通に生活している人が思考の言語化以前に感じているものに通じている。

『レ・ミゼラブル』を読んだ ― 2017年09月17日

◎あの長い小説を読んだわけ

小学生の頃、『がんくつ王』を読み、その元が『モンテクリスト伯』という長大な物語だと知り、いつかはそれを読んでみたいと思った。同じ頃、『ああ無情』を読み、その元が『レ・ミゼラブル』という長大な物語だと知ったが、それを読みたいとは思わなかった。『がんくつ王』も『ああ無情』も面白かったが、前者が文句なしに面白いのに対し、後者には美談仕立ての説教くささを感じたからだと思う。

『モンテクリスト伯』の完訳版は、還暦を迎えた8年前に読んだ。そして先日、『レ・ミゼラブル』を次の完訳版で読んだ。

『レ・ミゼラブル (1)(2)(3)(4)(5)』(西永良成/ちくま文庫)

さほど意欲が湧かなかった『レ・ミゼラブル』を読む気になったのにはいくつかの動機がある。一つはピケティなどの「21世紀は19世紀の再現になるかもしれない」という言説に接し、19世紀の小説を読んで19世紀の様相を断片的にでも把握したいと考えたからだ。その関心から次の新書を手にした。

『「レ・ミゼラブル」の世界』(西永良成/岩波新書)

これを読んだのが完訳版を読む直接のきっかけになった。新聞記事で「『レ・ミゼラブル』は途中で投げ出す人が多く、通読した人が少ない」という一節を目にしたのも挑戦意欲をそそった。

◎デザート本で余韻を楽しむ

『「レ・ミゼラブル」の世界』による事前知識で、「哲学的部分」(作者の脱線気味の演説)が多い小説だと覚悟していたおかげで、さほど面食らうこともなく読了できた。大長編にもかかわらずあまり長さを感じなかった。読了後、食後のデザート気分で次の本も読んだ。

『「レ・ミゼラブル」百六景』(鹿島茂/文春文庫)

この本は原版の挿絵紹介の本で、230葉の挿絵が掲載されている。全ページの半分が挿絵で残りの半分はその挿絵の解説を交えた『レ・ミゼラブル』の要約の文章である。大長編読了後に物語を反芻して余韻を楽しむにはうってつけの本で、堪能できた。

◎覚悟を決めれば読みやすい

読んでいる途中では、あざといストーリー展開のメロドラマと感じることも多かったが、読み終えたときには、19世紀の文豪の圧倒的な力業に屈したような爽快感を覚えた。やはり、面白いのだ。『レ・ミゼラブル』は、ユゴーの蘊蓄長口舌につきあう覚悟と度量さえあれば、ディティールを楽しめる古典の味わいがあるエンタメ長編である。

この小説には、本編の展開とはあまり関連のない演説が延々と続く場面が随所にある。ハラハラドキドキの物語を小出しにしながら作者のおしゃべりを繰り返すのは、「私の演説を聞かなければ、このお話しの続きは教えないよ」という老獪な戦術にも見えるが、そこに可愛げもある。

作者の長口舌に読者がうんざりしているだろうと作者自身が自覚しているふしもあり、それでもおしゃべりを続けるのだから、そのエネルギーと執念に読者は屈服するしかない。ゆったりした気分で聞くなら、その長口舌にも味わいがありそうだ。

ということは、『レ・ミゼラブル』を十分に堪能するには2度読むのがいいのである。どんな小説でも再読した方が堪能できるのは当然だが、『レ・ミゼラブル』の場合は1度目は物語の展開を楽しみ、2度目はユゴーの演説をじっくり拝聴するという読み方になるだろう。と言っても、私は当面、再読する元気はない。

◎パリの貫禄

『レ・ミゼラブル』は1862年に60歳のユゴーが発表した小説で、その内容は主に1815年から1833年までの物語である。発表時の近過去を舞台にしたフィクションにはユゴーが生きた同時代のさまざまな事象が反映されている。

この小説は、次の二つと重ねて読むと一層興味深く読み進めることができる。

(1)18世紀から19世紀のフランスの歴史

(2)その時代を生きたユゴーの生涯

私自身はこの2点に不案内だったが、事前に新書の『「レ・ミゼラブル」の世界』を読んでいたので、ある程度は興味深い重ね読みができた。

今回の読書で、パリという町が「恋と革命」という盤石で永遠の青春テーマの背景にふさわしい町だと、あらためて気づいた。1789年の大革命から1960年代の5月革命まで、パリには繰り返しバリケードが築かれ市街戦が展開された。歴史が作られる町なのだ。私は行ったことはないが…。

『レ・ミゼラブル』はバリケード蜂起小説でもあり、この小説によって年季の入ったパリの貫禄を感じさせられた。

小学生の頃、『がんくつ王』を読み、その元が『モンテクリスト伯』という長大な物語だと知り、いつかはそれを読んでみたいと思った。同じ頃、『ああ無情』を読み、その元が『レ・ミゼラブル』という長大な物語だと知ったが、それを読みたいとは思わなかった。『がんくつ王』も『ああ無情』も面白かったが、前者が文句なしに面白いのに対し、後者には美談仕立ての説教くささを感じたからだと思う。

『モンテクリスト伯』の完訳版は、還暦を迎えた8年前に読んだ。そして先日、『レ・ミゼラブル』を次の完訳版で読んだ。

『レ・ミゼラブル (1)(2)(3)(4)(5)』(西永良成/ちくま文庫)

さほど意欲が湧かなかった『レ・ミゼラブル』を読む気になったのにはいくつかの動機がある。一つはピケティなどの「21世紀は19世紀の再現になるかもしれない」という言説に接し、19世紀の小説を読んで19世紀の様相を断片的にでも把握したいと考えたからだ。その関心から次の新書を手にした。

『「レ・ミゼラブル」の世界』(西永良成/岩波新書)

これを読んだのが完訳版を読む直接のきっかけになった。新聞記事で「『レ・ミゼラブル』は途中で投げ出す人が多く、通読した人が少ない」という一節を目にしたのも挑戦意欲をそそった。

◎デザート本で余韻を楽しむ

『「レ・ミゼラブル」の世界』による事前知識で、「哲学的部分」(作者の脱線気味の演説)が多い小説だと覚悟していたおかげで、さほど面食らうこともなく読了できた。大長編にもかかわらずあまり長さを感じなかった。読了後、食後のデザート気分で次の本も読んだ。

『「レ・ミゼラブル」百六景』(鹿島茂/文春文庫)

この本は原版の挿絵紹介の本で、230葉の挿絵が掲載されている。全ページの半分が挿絵で残りの半分はその挿絵の解説を交えた『レ・ミゼラブル』の要約の文章である。大長編読了後に物語を反芻して余韻を楽しむにはうってつけの本で、堪能できた。

◎覚悟を決めれば読みやすい

読んでいる途中では、あざといストーリー展開のメロドラマと感じることも多かったが、読み終えたときには、19世紀の文豪の圧倒的な力業に屈したような爽快感を覚えた。やはり、面白いのだ。『レ・ミゼラブル』は、ユゴーの蘊蓄長口舌につきあう覚悟と度量さえあれば、ディティールを楽しめる古典の味わいがあるエンタメ長編である。

この小説には、本編の展開とはあまり関連のない演説が延々と続く場面が随所にある。ハラハラドキドキの物語を小出しにしながら作者のおしゃべりを繰り返すのは、「私の演説を聞かなければ、このお話しの続きは教えないよ」という老獪な戦術にも見えるが、そこに可愛げもある。

作者の長口舌に読者がうんざりしているだろうと作者自身が自覚しているふしもあり、それでもおしゃべりを続けるのだから、そのエネルギーと執念に読者は屈服するしかない。ゆったりした気分で聞くなら、その長口舌にも味わいがありそうだ。

ということは、『レ・ミゼラブル』を十分に堪能するには2度読むのがいいのである。どんな小説でも再読した方が堪能できるのは当然だが、『レ・ミゼラブル』の場合は1度目は物語の展開を楽しみ、2度目はユゴーの演説をじっくり拝聴するという読み方になるだろう。と言っても、私は当面、再読する元気はない。

◎パリの貫禄

『レ・ミゼラブル』は1862年に60歳のユゴーが発表した小説で、その内容は主に1815年から1833年までの物語である。発表時の近過去を舞台にしたフィクションにはユゴーが生きた同時代のさまざまな事象が反映されている。

この小説は、次の二つと重ねて読むと一層興味深く読み進めることができる。

(1)18世紀から19世紀のフランスの歴史

(2)その時代を生きたユゴーの生涯

私自身はこの2点に不案内だったが、事前に新書の『「レ・ミゼラブル」の世界』を読んでいたので、ある程度は興味深い重ね読みができた。

今回の読書で、パリという町が「恋と革命」という盤石で永遠の青春テーマの背景にふさわしい町だと、あらためて気づいた。1789年の大革命から1960年代の5月革命まで、パリには繰り返しバリケードが築かれ市街戦が展開された。歴史が作られる町なのだ。私は行ったことはないが…。

『レ・ミゼラブル』はバリケード蜂起小説でもあり、この小説によって年季の入ったパリの貫禄を感じさせられた。

小学生時代に読んだ『少年少女世界文学全集』を読み返す ― 2017年09月21日

◎59年前の講談社版『少年少女世界文学全集』

『レ・ミゼラブル』の完訳本を読了すると、子供の頃に読んだ『ああ無情』を読み返したくなった。子供時代の本を還暦過ぎまで保管している人は珍しい。私もそんな本は散失しているが、例外的に講談社版『少年少女世界文学全集』(全50巻)だけは八ヶ岳の山小屋の物置に保管している。そんな場所に置いているのは、わが家の書架に余裕がないからだ。先日、山小屋に行った際に次の1巻を持ち帰った。

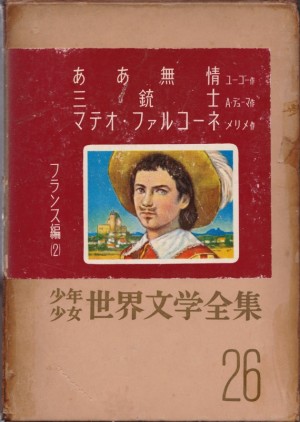

『少年少女世界文学全集26 フランス編(2) ああ無情、三銃士、マテオ・ファルコーネ』(講談社/1958.9)

『ああ無情』収録の巻は全50巻の26巻目となっているが、この全集の第1回配本である。私には印象深い1冊だ。奥付によれば発行は59年前の1958年9月。私がこの本を手にしたのは小学4年の時のようだ。箱入りハードカバーの立派な造本の手触りの記憶は今も残っている。収録されている全作品を読んだはずだ。

この『少年少女世界文学全集』は1958年9月から毎月1冊ずつ書店から届けられた。私は小学4年から中学2年までの5年間、毎月この全集の新刊に接していた。全巻を読破したわけではないし、最終巻配本の頃には子供っぽい本だと感じるようになっていたようにも思うが、わが少年時代の読書のメインだったのは間違いない。この全集を私と弟に与えてくれた亡き両親に感謝する。

わが団塊世代のかなりの人数がこの全集を愛読したと推測される。ある同世代の著名人がこの全集に言及した新聞記事を読んだことがある。34年前に結婚するとき、わが実家に『少年少女世界文学全集』が保管されていることを知った同世代の家内が、ぜひそれを1DKの新居に搬入したいと所望した。子供時代に読んだ懐かしい全集を身近に置きたいと考えたようだ。そんな経緯から『少年少女世界文学全集』全50巻はたびたびの引っ越しを耐えて、いまは山小屋の物置に収まっている。

◎短編の方が記憶に残っている

閑話休題。『ああ無情』を読み返したついでに『少年少女世界文学全集26』収録の全作品を59年ぶりに読み返した。

「フランス編(2)」の表題があるこの巻には次の作品が収録されている。

長編

『ああ無情』(ユーゴー)

『三銃士』(デュマ)

短編

『マテオ・ファルコーネ』(メリメ)

『ジュールおじさん』(モーパッサン)

『小さい町で』(シャルル・ルイ・フィリップ)

『朝のおはなし』(シャルル・ルイ・フィリップ)

再読するまでもなく59年前の読書記憶が鮮明に残っているのは、長編ではなく短編である。特に『マテオ・ファルコーネ』の印象は強烈で、小学4年の時に受けた衝撃は半世紀以上を経ても薄れていない。『ジュールおじさん』『小さい町で』も話の内容はよく覚えている。『朝のおはなし』は再読しながら記憶がよみがえってきた。

その後、数知れね小説を読んだとは思うがその大半の記憶がおぼろになっている。なのに、小学4年の時に読んだ短編の記憶は鮮明なのだ。記憶の機構の不思議を感じるとともに、営々と積み重ねてきた年月はいったい何だったのかという虚しさも感じてしまう。

◎『ああ無情』の冒頭は面白いのだが…

短編の記憶が鮮明なのに対して長編の『ああ無情』と『三銃士』の記憶は不鮮明だ。『ああ無情』に関してはジャン・バルッジャンが司教の館から銀の食器を盗み出して赦される冒頭部分の記憶が残っているだけで、その後の展開はよく覚えていなかった。『三銃士』に至っては、主人公たちの名前以外は何も覚えていない。

『ああ無情』は那須辰造訳、さしえは向井潤吉だ。私の概算計算では、この『ああ無情』は『レ・ミゼラブル』を10分の1以下の約9%に圧縮している。完訳版を読了した視点から、どんな形に圧縮したのか興味があった。

ユゴーの「演説」部分を割愛しているのは当然として、冒頭部分のジャン・バルジャンがディーニュの町を去るまでの物語が意外と元版に忠実なのに驚いた。この調子で10分の1以下に圧縮できるのだろうかと懸念していると、後半は駆け足のあらすじ紹介のような形になってきた。

子供向きに改変されている箇所があるのは仕方ないとしても、コゼットとマリユスの恋愛に関してはかなり省略され、この二人に対するジャンバルジャンの心理的葛藤は割愛されている。ジャベールの人物像も単純化されている。バリケードや地下水道の脱出シーンなどもあるが、「物語」ではなく「あらすじ紹介」だ。だから、読者にとって後半は意味をつかみにくい展開になり、あまり興が乗らない。

◎『三銃士』も駆け足のあらすじ紹介

デュマの『三銃士』は、いまだに完訳版を読んでいない。だから、どんな物語だったかを確認する興味もあって59年ぶりに読み返した。これも駆け足のあらすじ紹介のような内容で、何を書いてあるかはわかっても、物語の楽しさに浸る気分にはなれなかった。表面的な面白さが多少はあるとしても、わけがわからない話になっているのだ。

◎抄訳は難しい

ほぼ完訳に近いと思われる短編が記憶に残っているのに、抄訳の長編が記憶に残っていないのは、それがあらすじ紹介になっていて、物語世界に引き込まれにくかったからだと思われる。あらためて、抄訳の難しさを認識した。

『レ・ミゼラブル』の完訳本を読了すると、子供の頃に読んだ『ああ無情』を読み返したくなった。子供時代の本を還暦過ぎまで保管している人は珍しい。私もそんな本は散失しているが、例外的に講談社版『少年少女世界文学全集』(全50巻)だけは八ヶ岳の山小屋の物置に保管している。そんな場所に置いているのは、わが家の書架に余裕がないからだ。先日、山小屋に行った際に次の1巻を持ち帰った。

『少年少女世界文学全集26 フランス編(2) ああ無情、三銃士、マテオ・ファルコーネ』(講談社/1958.9)

『ああ無情』収録の巻は全50巻の26巻目となっているが、この全集の第1回配本である。私には印象深い1冊だ。奥付によれば発行は59年前の1958年9月。私がこの本を手にしたのは小学4年の時のようだ。箱入りハードカバーの立派な造本の手触りの記憶は今も残っている。収録されている全作品を読んだはずだ。

この『少年少女世界文学全集』は1958年9月から毎月1冊ずつ書店から届けられた。私は小学4年から中学2年までの5年間、毎月この全集の新刊に接していた。全巻を読破したわけではないし、最終巻配本の頃には子供っぽい本だと感じるようになっていたようにも思うが、わが少年時代の読書のメインだったのは間違いない。この全集を私と弟に与えてくれた亡き両親に感謝する。

わが団塊世代のかなりの人数がこの全集を愛読したと推測される。ある同世代の著名人がこの全集に言及した新聞記事を読んだことがある。34年前に結婚するとき、わが実家に『少年少女世界文学全集』が保管されていることを知った同世代の家内が、ぜひそれを1DKの新居に搬入したいと所望した。子供時代に読んだ懐かしい全集を身近に置きたいと考えたようだ。そんな経緯から『少年少女世界文学全集』全50巻はたびたびの引っ越しを耐えて、いまは山小屋の物置に収まっている。

◎短編の方が記憶に残っている

閑話休題。『ああ無情』を読み返したついでに『少年少女世界文学全集26』収録の全作品を59年ぶりに読み返した。

「フランス編(2)」の表題があるこの巻には次の作品が収録されている。

長編

『ああ無情』(ユーゴー)

『三銃士』(デュマ)

短編

『マテオ・ファルコーネ』(メリメ)

『ジュールおじさん』(モーパッサン)

『小さい町で』(シャルル・ルイ・フィリップ)

『朝のおはなし』(シャルル・ルイ・フィリップ)

再読するまでもなく59年前の読書記憶が鮮明に残っているのは、長編ではなく短編である。特に『マテオ・ファルコーネ』の印象は強烈で、小学4年の時に受けた衝撃は半世紀以上を経ても薄れていない。『ジュールおじさん』『小さい町で』も話の内容はよく覚えている。『朝のおはなし』は再読しながら記憶がよみがえってきた。

その後、数知れね小説を読んだとは思うがその大半の記憶がおぼろになっている。なのに、小学4年の時に読んだ短編の記憶は鮮明なのだ。記憶の機構の不思議を感じるとともに、営々と積み重ねてきた年月はいったい何だったのかという虚しさも感じてしまう。

◎『ああ無情』の冒頭は面白いのだが…

短編の記憶が鮮明なのに対して長編の『ああ無情』と『三銃士』の記憶は不鮮明だ。『ああ無情』に関してはジャン・バルッジャンが司教の館から銀の食器を盗み出して赦される冒頭部分の記憶が残っているだけで、その後の展開はよく覚えていなかった。『三銃士』に至っては、主人公たちの名前以外は何も覚えていない。

『ああ無情』は那須辰造訳、さしえは向井潤吉だ。私の概算計算では、この『ああ無情』は『レ・ミゼラブル』を10分の1以下の約9%に圧縮している。完訳版を読了した視点から、どんな形に圧縮したのか興味があった。

ユゴーの「演説」部分を割愛しているのは当然として、冒頭部分のジャン・バルジャンがディーニュの町を去るまでの物語が意外と元版に忠実なのに驚いた。この調子で10分の1以下に圧縮できるのだろうかと懸念していると、後半は駆け足のあらすじ紹介のような形になってきた。

子供向きに改変されている箇所があるのは仕方ないとしても、コゼットとマリユスの恋愛に関してはかなり省略され、この二人に対するジャンバルジャンの心理的葛藤は割愛されている。ジャベールの人物像も単純化されている。バリケードや地下水道の脱出シーンなどもあるが、「物語」ではなく「あらすじ紹介」だ。だから、読者にとって後半は意味をつかみにくい展開になり、あまり興が乗らない。

◎『三銃士』も駆け足のあらすじ紹介

デュマの『三銃士』は、いまだに完訳版を読んでいない。だから、どんな物語だったかを確認する興味もあって59年ぶりに読み返した。これも駆け足のあらすじ紹介のような内容で、何を書いてあるかはわかっても、物語の楽しさに浸る気分にはなれなかった。表面的な面白さが多少はあるとしても、わけがわからない話になっているのだ。

◎抄訳は難しい

ほぼ完訳に近いと思われる短編が記憶に残っているのに、抄訳の長編が記憶に残っていないのは、それがあらすじ紹介になっていて、物語世界に引き込まれにくかったからだと思われる。あらためて、抄訳の難しさを認識した。

『新版 動的平衡』で生命と時間の深淵を覗く ― 2017年09月23日

◎時の流れの速さを感じながら…

福岡伸一氏の『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)に大きな刺激を受けたのは数年前のように感じていた。だが、読書メモを確認すると10年前だった。時の流れの速さに驚く。

その後、新聞や雑誌で福岡伸一氏の文章に何度も接してきたものの著書をひもとく機会がなく10年が経過し、このたび次の本を読んだ。

『新版 動的平衡:生命はなぜそこに宿るのか』(福岡伸一/小学館新書)

科学エッセイに近いにも関わらず先端的な見解も開陳されていて、わが干からびかけた脳への大いなる刺激になった。

第1章では、年を取るとなぜ時間の流れを速く感じるかについての明解な解説もあり、私が『生物と無生物のあいだ』読了からの時間経過を速いと感じた由縁も納得できた。年を取るに従って体内時計の回転速度が徐々に遅くなるからだそうだ。

◎生命現象と時間の絡み

10年前に読んだ『生物と無生物のあいだ』で最も印象深かったのは、生命を動的平衡と捉え、時間という要素を強調した点だ。生命を時間と絡めて探求する見解に瞠目した。

『新版 動的平衡』は『生物と無生物のあいだ』で提示した「生命とは何か」をより明確に描出している。もちろんキーワードは動的平衡であり、そこで否定されているのは機械論的な生命像(デカルト主義)である。

私は人間機械論的な考え方にある程度の共感を感じていたが、本書を読んでいると著者の見解が正しく思えてきた。生命を構成する物質の合成と分解が絶え間なく進行している動的平衡の状態が生命現象だというのは納得しやすい。

さらに興味深いのは、この動的平衡において分解がわずかに合成を上回っているとすれば、生命の有限性が必然となり、そこに「時間の発生」の概念が生まれるという指摘だ。

生命現象が時間を生み出したという考えは、橋元淳一郎氏の『時間はどこで生まれるのか』『時間はなぜ取り戻せないのか』『時空と生命』などでも提示されている。福岡伸一氏の考えと同じというわけではなさそうだが、通底するものがあり興味深い。時間論は面白い。

◎不老不死は杞憂か

福岡伸一氏は動的平衡という生命観に基づいて、ips細胞などのバイオテクノロジーの医療応用には懐疑的である。人間の部品を置き換えるという機械論的な手法は不可能だろうと考えているのだ。

先日読んだ『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ)では、バイオテクノロジーの発展によって人類が生物学的に定められた限界を超えて「超ホモ・サピエンス」になっていく未来を、やや暗いトーンで描いていた。だが本書を読むと、そんな未来は杞憂なのかもしれないとも思えてきた。

福岡伸一氏の『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)に大きな刺激を受けたのは数年前のように感じていた。だが、読書メモを確認すると10年前だった。時の流れの速さに驚く。

その後、新聞や雑誌で福岡伸一氏の文章に何度も接してきたものの著書をひもとく機会がなく10年が経過し、このたび次の本を読んだ。

『新版 動的平衡:生命はなぜそこに宿るのか』(福岡伸一/小学館新書)

科学エッセイに近いにも関わらず先端的な見解も開陳されていて、わが干からびかけた脳への大いなる刺激になった。

第1章では、年を取るとなぜ時間の流れを速く感じるかについての明解な解説もあり、私が『生物と無生物のあいだ』読了からの時間経過を速いと感じた由縁も納得できた。年を取るに従って体内時計の回転速度が徐々に遅くなるからだそうだ。

◎生命現象と時間の絡み

10年前に読んだ『生物と無生物のあいだ』で最も印象深かったのは、生命を動的平衡と捉え、時間という要素を強調した点だ。生命を時間と絡めて探求する見解に瞠目した。

『新版 動的平衡』は『生物と無生物のあいだ』で提示した「生命とは何か」をより明確に描出している。もちろんキーワードは動的平衡であり、そこで否定されているのは機械論的な生命像(デカルト主義)である。

私は人間機械論的な考え方にある程度の共感を感じていたが、本書を読んでいると著者の見解が正しく思えてきた。生命を構成する物質の合成と分解が絶え間なく進行している動的平衡の状態が生命現象だというのは納得しやすい。

さらに興味深いのは、この動的平衡において分解がわずかに合成を上回っているとすれば、生命の有限性が必然となり、そこに「時間の発生」の概念が生まれるという指摘だ。

生命現象が時間を生み出したという考えは、橋元淳一郎氏の『時間はどこで生まれるのか』『時間はなぜ取り戻せないのか』『時空と生命』などでも提示されている。福岡伸一氏の考えと同じというわけではなさそうだが、通底するものがあり興味深い。時間論は面白い。

◎不老不死は杞憂か

福岡伸一氏は動的平衡という生命観に基づいて、ips細胞などのバイオテクノロジーの医療応用には懐疑的である。人間の部品を置き換えるという機械論的な手法は不可能だろうと考えているのだ。

先日読んだ『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ)では、バイオテクノロジーの発展によって人類が生物学的に定められた限界を超えて「超ホモ・サピエンス」になっていく未来を、やや暗いトーンで描いていた。だが本書を読むと、そんな未来は杞憂なのかもしれないとも思えてきた。

最近のコメント