冬の『東海道四谷怪談』に納得 ― 2015年12月08日

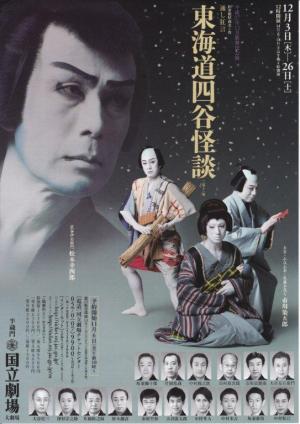

12月の寒い日、国立劇場で『東海道四谷怪談』(松本幸四郎、市川染五郎ほか)を観た。

子供の頃から、幽霊と言えば真っ先に思い浮かぶのが、お岩さんの「うらめしや~」の姿だ。怪談の定番である四谷怪談のストーリーの概要は頭に入っていて、恐ろしいシーンのイメージも焼きついている。しかし、いつどのようにして憶えたは定かでない。映画や本やテレビなどさまざまなメディアで、幼少の頃から繰り返し接してきたのだと思う。だが、歌舞伎の『東海道四谷怪談』を観ていないのは確かだ。

機会があれば本家本元の四谷怪談である歌舞伎の『東海道四谷怪談』を観たいと思っていた。だから、国立劇場の12月歌舞伎公演が『東海道四谷怪談』の通し狂言と知って、すぐにチケットを予約した。それにしても、夏芝居のイメージがある四谷怪談をなぜ12月に上演するのだろうと訝しく思った。

劇場に赴きパンフレットを購入し、開演前にそれを拾い読みすると私の疑念は氷塊した。そして、この通し狂言を観終えた時には、国立劇場の『東海道四谷怪談』はまさに12月公演にこそふさわしいという満足感を得た。

『東海道四谷怪談』が忠臣蔵の外伝のような話になっていることを知ったのはかなり昔だ。今回の観劇の前にも『名作歌舞伎全集 第9巻』に収録されている鶴屋南北の台本に目を通していたので、登場人物の大半が忠臣蔵と重なっていることは把握していた。しかし、そのことが『東海道四谷怪談』の12月上演に結び付くとは思い至らなかった。

今回のパンフレットには「『仮名手本忠臣蔵』の世界が物語の背景にあることを、分かりやすくご覧いただけるよう、発端を創作しました。意外な人物も登場します」とある。「創作」とは驚きである。意外な人物が誰であるかは、パンフレットの配役を見てすぐに分かった。冒頭に鶴屋南北(市川染五郎)が登場するのだ。

また、パンフレットには「初演の趣向に倣い、塩冶浪士の高家討ち入りを描いた『師直館夜討』を、全編の締め括りとして付け加えました」とさらりと書いてある。この初演とは文政8年(1825年)のことで、そのときは2日のわたって『東海道四谷怪談』と『仮名手本忠臣蔵』の各段を交互に上演するという大変な趣向だったそうだ。そんな、190年前の趣向に倣うというのはたいした意欲だ。

『東海道四谷怪談』と『仮名手本忠臣蔵』に関連はあるが、作者は異なる。今回の国立劇場の『東海道四谷怪談』は半日の通し狂言に『仮名手本忠臣蔵』のシーンを強引に組み込んでいるのだ。本来のラストシーンである民谷伊右衛門が塩冶浪士(赤穂浪士)に討たれる場面が、回り舞台で雪降りしきる中での高家(吉良家)討ち入りシーンに転換し、本懐を遂げた雪晴れの朝の「あっぱれ、あっぱれ」の場面でラストになる。まさに、年末の忠臣蔵を観た気分で幕を閉じる趣向になっている。

夏芝居と思い込んでいたものが年末芝居になり得ることに気づき、あたためて己れの頭の固さを知った。青白い人魂と共に足のないお岩が浮遊する場面を冬の舞台で観るという新鮮な体験は、多少は脳の刺激になったように思える。何事に関しても、予断や思い込みから自由になりたいものだ。簡単ではないが。

子供の頃から、幽霊と言えば真っ先に思い浮かぶのが、お岩さんの「うらめしや~」の姿だ。怪談の定番である四谷怪談のストーリーの概要は頭に入っていて、恐ろしいシーンのイメージも焼きついている。しかし、いつどのようにして憶えたは定かでない。映画や本やテレビなどさまざまなメディアで、幼少の頃から繰り返し接してきたのだと思う。だが、歌舞伎の『東海道四谷怪談』を観ていないのは確かだ。

機会があれば本家本元の四谷怪談である歌舞伎の『東海道四谷怪談』を観たいと思っていた。だから、国立劇場の12月歌舞伎公演が『東海道四谷怪談』の通し狂言と知って、すぐにチケットを予約した。それにしても、夏芝居のイメージがある四谷怪談をなぜ12月に上演するのだろうと訝しく思った。

劇場に赴きパンフレットを購入し、開演前にそれを拾い読みすると私の疑念は氷塊した。そして、この通し狂言を観終えた時には、国立劇場の『東海道四谷怪談』はまさに12月公演にこそふさわしいという満足感を得た。

『東海道四谷怪談』が忠臣蔵の外伝のような話になっていることを知ったのはかなり昔だ。今回の観劇の前にも『名作歌舞伎全集 第9巻』に収録されている鶴屋南北の台本に目を通していたので、登場人物の大半が忠臣蔵と重なっていることは把握していた。しかし、そのことが『東海道四谷怪談』の12月上演に結び付くとは思い至らなかった。

今回のパンフレットには「『仮名手本忠臣蔵』の世界が物語の背景にあることを、分かりやすくご覧いただけるよう、発端を創作しました。意外な人物も登場します」とある。「創作」とは驚きである。意外な人物が誰であるかは、パンフレットの配役を見てすぐに分かった。冒頭に鶴屋南北(市川染五郎)が登場するのだ。

また、パンフレットには「初演の趣向に倣い、塩冶浪士の高家討ち入りを描いた『師直館夜討』を、全編の締め括りとして付け加えました」とさらりと書いてある。この初演とは文政8年(1825年)のことで、そのときは2日のわたって『東海道四谷怪談』と『仮名手本忠臣蔵』の各段を交互に上演するという大変な趣向だったそうだ。そんな、190年前の趣向に倣うというのはたいした意欲だ。

『東海道四谷怪談』と『仮名手本忠臣蔵』に関連はあるが、作者は異なる。今回の国立劇場の『東海道四谷怪談』は半日の通し狂言に『仮名手本忠臣蔵』のシーンを強引に組み込んでいるのだ。本来のラストシーンである民谷伊右衛門が塩冶浪士(赤穂浪士)に討たれる場面が、回り舞台で雪降りしきる中での高家(吉良家)討ち入りシーンに転換し、本懐を遂げた雪晴れの朝の「あっぱれ、あっぱれ」の場面でラストになる。まさに、年末の忠臣蔵を観た気分で幕を閉じる趣向になっている。

夏芝居と思い込んでいたものが年末芝居になり得ることに気づき、あたためて己れの頭の固さを知った。青白い人魂と共に足のないお岩が浮遊する場面を冬の舞台で観るという新鮮な体験は、多少は脳の刺激になったように思える。何事に関しても、予断や思い込みから自由になりたいものだ。簡単ではないが。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2015/12/08/7941598/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。