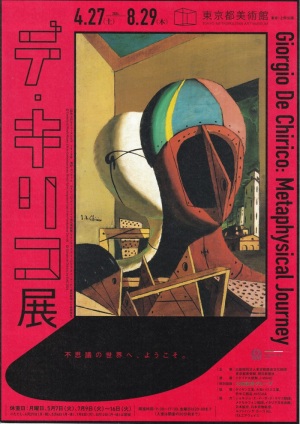

『デ・キリコ展』で感じたこと ― 2024年08月17日

東京都美術館で開催中の『デ・キリコ展』を観た。キリコは昔から気がかりな画家だった。子供時代に何かの本で見た『通りの神秘と憂愁』の強烈な印象はいまも残っている。無人の街に輪回しの少女の影が走る不気味な絵である。この絵でキリコに惹かれた人は多いと思う。今回の『デ・キリコ展』にこの絵は来ていない。

私は半世紀前の1973年、『デ・キリコによるデ・キリコ展』を神奈川県立近代美術館で観ている。キリコが亡くなったのは1978年(享年90歳)だから、あの展覧会当時、キリコは85歳で存命だった。今回の『デ・キリコ展』に行く前に往時の図録をひもとき、記憶を多少は呼び戻せた。半世紀前のキリコ展の印象は「何だかなあ」という失望に近かった。

キリコと言えば超現実的で静謐な情景を描く画家と思っていたが、超現実的な絵画は初期作品だけで、その後はフツーの古典的画風になる。そして晩年になると、初期の超現実絵画を稚拙に模倣したような作品になる。そんな変遷を観て無残な気分になった。

だが、今回の『デ・キリコ展』では、私の感じ方がかなり変わった。キリコの全体像が肯定的なイメージに転換したのだ。事前にムック本やネットの動画解説などでキリコの生涯に関する知見を収集し、画風の変遷が自然で必然的な推移に思えてきた。私が齢を重ねたせいで、高齢者への評価が甘くなってきたのかもしれない。

キリコは初期の形而上絵画の自己複製を生涯にわたって繰り返したそうだ。模倣でなく複製である。当初は「シュルレアリスム宣言」のブルトンの依頼に応えた複製だった。ブルトンと訣別してからも続けた複製は、初期の形而上絵画のみを評価するブルトンらへの批判的対抗意識のあらわれのようにも思える。

絵画は一点物であるがゆえに価値が高いと見なすのは、おかしなことかもしれない。画家が依頼に応じて自己の作品を複製するのは、おかしな価値観への抵抗とも考えられる。自身の画風の変遷と並行して初期作品を複製するのは、精神の自由度が広がった証でもある。変遷とは経験を積み重ねていく拡大である。

晩年の新形而上絵画を稚拙な自己模倣と見なすのは軽率であり、ポップでのびやかな老境の反映なのだと思う。年を取ると怖いものがなくなるのである。バイデンのようなボケかたはハタ迷惑だが……。

私は半世紀前の1973年、『デ・キリコによるデ・キリコ展』を神奈川県立近代美術館で観ている。キリコが亡くなったのは1978年(享年90歳)だから、あの展覧会当時、キリコは85歳で存命だった。今回の『デ・キリコ展』に行く前に往時の図録をひもとき、記憶を多少は呼び戻せた。半世紀前のキリコ展の印象は「何だかなあ」という失望に近かった。

キリコと言えば超現実的で静謐な情景を描く画家と思っていたが、超現実的な絵画は初期作品だけで、その後はフツーの古典的画風になる。そして晩年になると、初期の超現実絵画を稚拙に模倣したような作品になる。そんな変遷を観て無残な気分になった。

だが、今回の『デ・キリコ展』では、私の感じ方がかなり変わった。キリコの全体像が肯定的なイメージに転換したのだ。事前にムック本やネットの動画解説などでキリコの生涯に関する知見を収集し、画風の変遷が自然で必然的な推移に思えてきた。私が齢を重ねたせいで、高齢者への評価が甘くなってきたのかもしれない。

キリコは初期の形而上絵画の自己複製を生涯にわたって繰り返したそうだ。模倣でなく複製である。当初は「シュルレアリスム宣言」のブルトンの依頼に応えた複製だった。ブルトンと訣別してからも続けた複製は、初期の形而上絵画のみを評価するブルトンらへの批判的対抗意識のあらわれのようにも思える。

絵画は一点物であるがゆえに価値が高いと見なすのは、おかしなことかもしれない。画家が依頼に応じて自己の作品を複製するのは、おかしな価値観への抵抗とも考えられる。自身の画風の変遷と並行して初期作品を複製するのは、精神の自由度が広がった証でもある。変遷とは経験を積み重ねていく拡大である。

晩年の新形而上絵画を稚拙な自己模倣と見なすのは軽率であり、ポップでのびやかな老境の反映なのだと思う。年を取ると怖いものがなくなるのである。バイデンのようなボケかたはハタ迷惑だが……。

最近のコメント