スキタイの黄金製品に惹かれて古書入手 ― 2020年10月11日

林俊雄氏の『スキタイと匈奴』巻末の参考文献リストにあった次の本が気になり、古書で入手した。

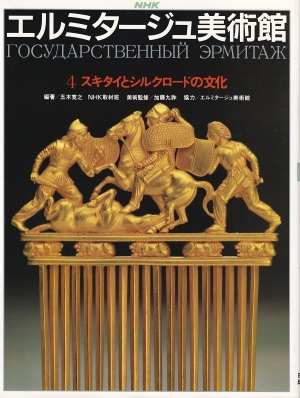

『NHKエルミタージュ美術館4』(五木寛之編/日本放送出版協会/1989.5)

林氏は本書について「エルミタージュ所蔵のスキタイ黄金製品やパジリク出土品を紹介」とコメントしている。

スキタイ文化の古墳の大半は盗掘され、金製品は溶かされて、ほとんど残っていないが、盗掘をまぬがれた遺物の多くはエルミタージュ美術館に収蔵されている。林氏の本にはそのいくつかがモノクロ写真で掲載されている。紀元前4世紀~7世紀という遠い昔に騎馬遊牧民が残した金製品のすばらしさに目を奪われた。これをカラー写真で見たいと思い、本書をネットで購入した。

届いたのは大判のムック風の美術書で、期待以上に充実した内容だった。「五木寛之編」に違和感があったが、入手して事情がわかった。本書は1988年にNHKが放映した「エルミタージュ・華麗なる美の殿堂」という番組を元にした本で、五木寛之はこの番組の出演者なのだ。巻頭エッセイや対談は五木寛之で、本文の多くは研究者たちの解説文である。「美術監修:加藤九祚」とあり、大半の執筆者はソ連(当時)の研究者である。

本書を入手してから、サブタイトルが「スキタイとシルクロードの文化」だと気づいた。目当てのスキタイに加えてシルクロードの遺物も載っているのだ。

私は昨年8月、「幻のソグディアナ タジキスタン紀行」というツァーに参加した。そのとき、かつてはソ連だった中央アジアの遺跡の発掘物(壁画など)の多くが現地の博物館ではなくエルミータージュにあると知り、残念に思った。現地の遺跡では見ることができなかったソグド人の遺物が本書にカラー写真で載っている。不意打ちのような出会いに少し感動した。

本書に載っている「ソグド芸術の特質」と題する解説文の筆者はB.I.マルシャークという研究者である。この文章を読んでいるうちに筆者名への既視感がわいてきた。昨年、タジキスタンのペンジケント遺跡(ソグド人の遺跡)を訪ねたとき、無人の遺跡の入口に白い柵で囲っ小さな墓があった。ガイドから、この遺跡を研究したロシアの考古学者の墓だと聞いた。その考古学者がマルシャークだった。当時は未知だった学者の文章に1年後に遭遇したのである。私が撮影した墓の写真を眺め、妙な懐かしさを感じた。

スキタイや中央アジアに続いて、本書には中国の西域(敦煌、ホータン、トルファン、シクシン、クチャ)や内モンゴルのハラホトの発掘物も載っている。19世紀後半以降、ロシア(後のソ連)だけでなく西欧や日本の探検隊が西域の遺物を持ち帰っていたことをあらためて思い出した。

本書は「草原の黄金文化スキタイ」「ソ連領中央アジア」「砂漠の大画廊敦煌と西域美術」という三つの章で成り、それぞれの章の冒頭に加藤九祚の概論的解説がある。その地域の歴史とソ連における研究状況を簡潔平明に述べていて、わかりやすい。大いに勉強になった。

本書の発行はソ連崩壊2年前の1989年である。当時、ペレストロイカが始まっていたが、ソ連崩壊までを予測していた人は多くなかったと思う。五木寛之は巻頭エッセイで次のように述べている。

「現在のソ連は、昔のロシアではない。それは数多くの共和国の連邦であって、その人種構成も、歴史や伝統も、言語や文化のかたちも、驚くほどの多様性を抱えこんでいる。」

ソ連崩壊は多様性の崩壊だったのか、あるいは現在でも何らかのかたちで多様性は持続しているのか、考えさせられた。

『NHKエルミタージュ美術館4』(五木寛之編/日本放送出版協会/1989.5)

林氏は本書について「エルミタージュ所蔵のスキタイ黄金製品やパジリク出土品を紹介」とコメントしている。

スキタイ文化の古墳の大半は盗掘され、金製品は溶かされて、ほとんど残っていないが、盗掘をまぬがれた遺物の多くはエルミタージュ美術館に収蔵されている。林氏の本にはそのいくつかがモノクロ写真で掲載されている。紀元前4世紀~7世紀という遠い昔に騎馬遊牧民が残した金製品のすばらしさに目を奪われた。これをカラー写真で見たいと思い、本書をネットで購入した。

届いたのは大判のムック風の美術書で、期待以上に充実した内容だった。「五木寛之編」に違和感があったが、入手して事情がわかった。本書は1988年にNHKが放映した「エルミタージュ・華麗なる美の殿堂」という番組を元にした本で、五木寛之はこの番組の出演者なのだ。巻頭エッセイや対談は五木寛之で、本文の多くは研究者たちの解説文である。「美術監修:加藤九祚」とあり、大半の執筆者はソ連(当時)の研究者である。

本書を入手してから、サブタイトルが「スキタイとシルクロードの文化」だと気づいた。目当てのスキタイに加えてシルクロードの遺物も載っているのだ。

私は昨年8月、「幻のソグディアナ タジキスタン紀行」というツァーに参加した。そのとき、かつてはソ連だった中央アジアの遺跡の発掘物(壁画など)の多くが現地の博物館ではなくエルミータージュにあると知り、残念に思った。現地の遺跡では見ることができなかったソグド人の遺物が本書にカラー写真で載っている。不意打ちのような出会いに少し感動した。

本書に載っている「ソグド芸術の特質」と題する解説文の筆者はB.I.マルシャークという研究者である。この文章を読んでいるうちに筆者名への既視感がわいてきた。昨年、タジキスタンのペンジケント遺跡(ソグド人の遺跡)を訪ねたとき、無人の遺跡の入口に白い柵で囲っ小さな墓があった。ガイドから、この遺跡を研究したロシアの考古学者の墓だと聞いた。その考古学者がマルシャークだった。当時は未知だった学者の文章に1年後に遭遇したのである。私が撮影した墓の写真を眺め、妙な懐かしさを感じた。

スキタイや中央アジアに続いて、本書には中国の西域(敦煌、ホータン、トルファン、シクシン、クチャ)や内モンゴルのハラホトの発掘物も載っている。19世紀後半以降、ロシア(後のソ連)だけでなく西欧や日本の探検隊が西域の遺物を持ち帰っていたことをあらためて思い出した。

本書は「草原の黄金文化スキタイ」「ソ連領中央アジア」「砂漠の大画廊敦煌と西域美術」という三つの章で成り、それぞれの章の冒頭に加藤九祚の概論的解説がある。その地域の歴史とソ連における研究状況を簡潔平明に述べていて、わかりやすい。大いに勉強になった。

本書の発行はソ連崩壊2年前の1989年である。当時、ペレストロイカが始まっていたが、ソ連崩壊までを予測していた人は多くなかったと思う。五木寛之は巻頭エッセイで次のように述べている。

「現在のソ連は、昔のロシアではない。それは数多くの共和国の連邦であって、その人種構成も、歴史や伝統も、言語や文化のかたちも、驚くほどの多様性を抱えこんでいる。」

ソ連崩壊は多様性の崩壊だったのか、あるいは現在でも何らかのかたちで多様性は持続しているのか、考えさせられた。

ソグド人に会いに行った ― 2019年07月24日

出水美術館で開催中の「唐三彩:シルクロードの至宝」に行った。目当ては「胡人=ソグド人」である。

最近、個人的に俄かにソグド人への関心が高まり、来月にはソグド人の出身地であるソグディアナ(ウズベクスタン、タジキスタン)へのツアーに参加する予定である。

唐三彩が流行したのは唐中期の80年間ほどで唐詩の全盛期にかさなる。ソグド人を描い唐三彩の写真をよく目にするので、この展覧会に行けばソグド人に出会えると思った。

展示物のなかで私が確認できたソグド人を描いた唐三彩は3点あった。ラクダに乗ったソグド人、大きな容器を抱えているソグド人、漢人と並んで立っているソグド人である。

これらを眺めながら、長安の都でソグド人はエキゾチックな存在であると同時にその社会に深く入りこんでいたのだろうと思った。また、同じ頃に奈良の平城京にも彼らがいたのではと想像した。

最近、個人的に俄かにソグド人への関心が高まり、来月にはソグド人の出身地であるソグディアナ(ウズベクスタン、タジキスタン)へのツアーに参加する予定である。

唐三彩が流行したのは唐中期の80年間ほどで唐詩の全盛期にかさなる。ソグド人を描い唐三彩の写真をよく目にするので、この展覧会に行けばソグド人に出会えると思った。

展示物のなかで私が確認できたソグド人を描いた唐三彩は3点あった。ラクダに乗ったソグド人、大きな容器を抱えているソグド人、漢人と並んで立っているソグド人である。

これらを眺めながら、長安の都でソグド人はエキゾチックな存在であると同時にその社会に深く入りこんでいたのだろうと思った。また、同じ頃に奈良の平城京にも彼らがいたのではと想像した。

ミュシャの巨大連作『スラヴ叙事詩』の前に立ちすくんで… ― 2017年04月07日

国立新美術館で開催中の『ミュシャ展』に行った。ミュシャと言えばあのシャレた装飾的なポスターを想起する。私もミュシャのポスターは好きだ。

だが『ミュシャ展』のメインは華麗なポスターではなく『スラヴ叙事詩』と題する20点の巨大絵画だ。パリでポスター画家として成功したミュシャが祖国チェコに戻ってこんな絵画を制作していたとは、今回の『ミュシャ展』の報道に接するまでは知らなかった。

フライヤーで紹介されている『原故郷スラヴ民族』をはじめとする20点の大きさに圧倒された。『原故郷スラヴ民族』は610×810cm、他の作品も似たようなサイズだ。これだけ大きいと会場が多少混雑していても鑑賞にさほどの支障がないのが有難い。

この巨大絵画をチェコからどうやって運んで来たのか気になった。610×810cmの板を船に載せるのは可能かもしれないが、都会の道路をトラックで運搬できるとは思えない。帰宅後ネットで調べて、絵画をクルクル巻いて運んだと判明した。痛まないのか心配だが、専門家の仕事だから大丈夫なのだろう。

『ミュシャ展』で感激したのは、一部ではあるが写真撮影が可能になっていることだ。海外の美術館では写真撮影OKの所があるが、日本では珍しいと思う。なぜ全部ではなく一部なのだろうと思った。混雑時の写真撮影が鑑賞の妨げになるかの実験的試みかもしれない。

それはさておき『スラヴ叙事詩』という連作を眺めながら、スラヴ民族とは何だろうという基本的な疑問がわいた。ヨーロッパにはラテン民族、ゲルマン民族、スラヴ民族がいると習ったのは中学生の頃だが、歴史を学ぶにつれてそんなに単純ではなさそうな気がしてきた。ヨーロッパに住む人々の〇△民族、□◇人というアイデンティティは複雑すぎて理解不能だ。

最近読んだティモシー・スナイダーの『ブラッドランド』『ブラックアース』もヨーロッパの国民国家、民族自決を背景にした歴史書で、人種や民族とは何かを考えざるを得ない内容だった。

私自身の中に日本人という意識があるのは確かだが、島国育ちのせいか、ことさらに人種・民族を意識せずに生きてきた。そんな呑気な人間だから、ミュシャが巨大絵画群にぶつけたスラヴ人意識とは何であったか、孤高なのか連帯なのか反発なのか郷愁なのかイマイチ理解できない。

だが『ミュシャ展』のメインは華麗なポスターではなく『スラヴ叙事詩』と題する20点の巨大絵画だ。パリでポスター画家として成功したミュシャが祖国チェコに戻ってこんな絵画を制作していたとは、今回の『ミュシャ展』の報道に接するまでは知らなかった。

フライヤーで紹介されている『原故郷スラヴ民族』をはじめとする20点の大きさに圧倒された。『原故郷スラヴ民族』は610×810cm、他の作品も似たようなサイズだ。これだけ大きいと会場が多少混雑していても鑑賞にさほどの支障がないのが有難い。

この巨大絵画をチェコからどうやって運んで来たのか気になった。610×810cmの板を船に載せるのは可能かもしれないが、都会の道路をトラックで運搬できるとは思えない。帰宅後ネットで調べて、絵画をクルクル巻いて運んだと判明した。痛まないのか心配だが、専門家の仕事だから大丈夫なのだろう。

『ミュシャ展』で感激したのは、一部ではあるが写真撮影が可能になっていることだ。海外の美術館では写真撮影OKの所があるが、日本では珍しいと思う。なぜ全部ではなく一部なのだろうと思った。混雑時の写真撮影が鑑賞の妨げになるかの実験的試みかもしれない。

それはさておき『スラヴ叙事詩』という連作を眺めながら、スラヴ民族とは何だろうという基本的な疑問がわいた。ヨーロッパにはラテン民族、ゲルマン民族、スラヴ民族がいると習ったのは中学生の頃だが、歴史を学ぶにつれてそんなに単純ではなさそうな気がしてきた。ヨーロッパに住む人々の〇△民族、□◇人というアイデンティティは複雑すぎて理解不能だ。

最近読んだティモシー・スナイダーの『ブラッドランド』『ブラックアース』もヨーロッパの国民国家、民族自決を背景にした歴史書で、人種や民族とは何かを考えざるを得ない内容だった。

私自身の中に日本人という意識があるのは確かだが、島国育ちのせいか、ことさらに人種・民族を意識せずに生きてきた。そんな呑気な人間だから、ミュシャが巨大絵画群にぶつけたスラヴ人意識とは何であったか、孤高なのか連帯なのか反発なのか郷愁なのかイマイチ理解できない。

ダリの超現実絵画の懐かしさ ― 2016年12月09日

国立新美術館で開催中の『ダリ展』に行った。閉幕が迫った平日だったが混雑していた。

今やダリは私の頭の中では懐かしい往年の画家だが、少年時代に強烈な衝撃を受けたのは間違いない。半世紀以上昔の中学高校の頃、ダリは他のどの画家とも異なる異次元に屹立する魔法使いのような特別の画家だった。

あの頃、ダリの画集で超現実的な光景に接し、その不思議な世界に引き込まれ恍惚感と不安感があいまざったしびれるような感覚を味わった。また、雑誌のグラビアページに掲載されたダリ本人の芝居がかったトリックスター的風貌を見て、そのうさんくささに惹かれた。ヒーローに見えた。そんな年頃だったのだ。

いま思えば「超現実」という観念・感覚を私が初めて知ったのはダリの絵画によってだと思う。キリコやエルンストの不思議な世界にも惹かれたが、それは「幻想世界」であり、ダリが紡ぐニューロティックな青空の光景こそが「超現実世界」だった。

ダリの絵画を観たという体験があるからこそ、あの光景を手がかりに、つかみ所のない夢のような「超現実世界」を文字化することも可能になった……そんな気もする。その意味でダリは文学的画家だ。

いま観てもダリの超現実絵画は蠱惑的だ。しかし、それは日常的にくり返し観るべきものではない。観続けて飽きがくると魔法が解けてしまう。私たちの日常は超現実ではなくフツーの現実だ。ダリの超現実絵画は、たまに美術館で不意打ちのように観てこそ、その魅力と効能が発揮されるのだ。

今回、ダリの超現実絵画を観て、少年の頃に見た甘美な悪夢に出会ったような懐かしさを感じてしまった。それを現実と見るか超現実と見なすかはよくわからない。

今やダリは私の頭の中では懐かしい往年の画家だが、少年時代に強烈な衝撃を受けたのは間違いない。半世紀以上昔の中学高校の頃、ダリは他のどの画家とも異なる異次元に屹立する魔法使いのような特別の画家だった。

あの頃、ダリの画集で超現実的な光景に接し、その不思議な世界に引き込まれ恍惚感と不安感があいまざったしびれるような感覚を味わった。また、雑誌のグラビアページに掲載されたダリ本人の芝居がかったトリックスター的風貌を見て、そのうさんくささに惹かれた。ヒーローに見えた。そんな年頃だったのだ。

いま思えば「超現実」という観念・感覚を私が初めて知ったのはダリの絵画によってだと思う。キリコやエルンストの不思議な世界にも惹かれたが、それは「幻想世界」であり、ダリが紡ぐニューロティックな青空の光景こそが「超現実世界」だった。

ダリの絵画を観たという体験があるからこそ、あの光景を手がかりに、つかみ所のない夢のような「超現実世界」を文字化することも可能になった……そんな気もする。その意味でダリは文学的画家だ。

いま観てもダリの超現実絵画は蠱惑的だ。しかし、それは日常的にくり返し観るべきものではない。観続けて飽きがくると魔法が解けてしまう。私たちの日常は超現実ではなくフツーの現実だ。ダリの超現実絵画は、たまに美術館で不意打ちのように観てこそ、その魅力と効能が発揮されるのだ。

今回、ダリの超現実絵画を観て、少年の頃に見た甘美な悪夢に出会ったような懐かしさを感じてしまった。それを現実と見るか超現実と見なすかはよくわからない。

66年前に焼けた法隆寺金堂壁画を見たい ― 2015年11月12日

私は朝日新聞と日経新聞を購読している。さほど熱心に新聞を読むわけではないが、毎朝、新聞に目を通すのは子供の頃から刷りこまれた習慣だ。わが団塊世代の大半に共通だろう。われわれの子の世代からは新聞離れが進んでいるようだが……

それはさておき、本日(2015年11月12日)の朝刊では心地良いビックリ体験をした。朝食をとりながら、いつものように日経新聞終面の「私の履歴書」に目を通す。今月は画家の絹谷幸二氏で、本日は芸大時代の卒業制作の話だ。火災にあった法隆寺金堂の壁画を画学生として特別に見学させてもらった体験が綴られている。1949年に焼けた壁画を1964年に見学した感動を次のように述べている。

「柱はすっかり炭化し、壁画の色は失われ、わずかに輪郭線を残すのみ。しかし、劫火をくぐり抜けた壁画の異様な様相は、紙やカンバスに描かれたどんな絵も吹き飛ばしてしまうほどの迫力があった。人間ひとりが持つ時間など超越して存在し続けるのが壁画なのだと直感した」

この一節を読んだとき、その焼けた壁画がどんなものなのか見たいと思った。その願望は、わずか数秒後に達成された。日経新聞に続いて朝日新聞に目を通すと、何と66年前に焼けた法隆寺金堂壁画の写真がドーンと掲載されているではないか。これには驚いた。

朝日新聞の1面トップは「法隆寺金堂壁画初の科学調査」という見出しの記事で、66年前に焼損した壁画の総合調査が始まるというニュースである。社会面には一般人には見ることのできない焼けた壁画の写真も掲載されている。このニュースは、「私の履歴書」が掲載されている日経新聞には載っていない。総合調査をする「保存活用委員会」に朝日新聞社も参加するそうなので、朝日新聞だけに掲載されたニュースのようだ。

絹谷幸二氏の「私の履歴書」の法隆寺金堂壁画の話が朝日新聞のニュースと同日掲載になったのが単なる偶然かどうかはわからない。2紙を併読している読者にはうれしい連動だったのは確かだ。別の事象に見える事柄のあいだ何らかの繋がりを発見するのは刺激的で心地よい体験である。それは、さまざまな事項が一覧的並列的に掲載されている新聞を読んでいるときに得られることが多い。

それにしても、写真から伝わってくる焼け残ったモノトーンの壁画の不気味な迫力には圧倒される。私が生まれた直後の66年前に焼損した壁画が、今回の調査を経て一般公開されることを期待する。

それはさておき、本日(2015年11月12日)の朝刊では心地良いビックリ体験をした。朝食をとりながら、いつものように日経新聞終面の「私の履歴書」に目を通す。今月は画家の絹谷幸二氏で、本日は芸大時代の卒業制作の話だ。火災にあった法隆寺金堂の壁画を画学生として特別に見学させてもらった体験が綴られている。1949年に焼けた壁画を1964年に見学した感動を次のように述べている。

「柱はすっかり炭化し、壁画の色は失われ、わずかに輪郭線を残すのみ。しかし、劫火をくぐり抜けた壁画の異様な様相は、紙やカンバスに描かれたどんな絵も吹き飛ばしてしまうほどの迫力があった。人間ひとりが持つ時間など超越して存在し続けるのが壁画なのだと直感した」

この一節を読んだとき、その焼けた壁画がどんなものなのか見たいと思った。その願望は、わずか数秒後に達成された。日経新聞に続いて朝日新聞に目を通すと、何と66年前に焼けた法隆寺金堂壁画の写真がドーンと掲載されているではないか。これには驚いた。

朝日新聞の1面トップは「法隆寺金堂壁画初の科学調査」という見出しの記事で、66年前に焼損した壁画の総合調査が始まるというニュースである。社会面には一般人には見ることのできない焼けた壁画の写真も掲載されている。このニュースは、「私の履歴書」が掲載されている日経新聞には載っていない。総合調査をする「保存活用委員会」に朝日新聞社も参加するそうなので、朝日新聞だけに掲載されたニュースのようだ。

絹谷幸二氏の「私の履歴書」の法隆寺金堂壁画の話が朝日新聞のニュースと同日掲載になったのが単なる偶然かどうかはわからない。2紙を併読している読者にはうれしい連動だったのは確かだ。別の事象に見える事柄のあいだ何らかの繋がりを発見するのは刺激的で心地よい体験である。それは、さまざまな事項が一覧的並列的に掲載されている新聞を読んでいるときに得られることが多い。

それにしても、写真から伝わってくる焼け残ったモノトーンの壁画の不気味な迫力には圧倒される。私が生まれた直後の66年前に焼損した壁画が、今回の調査を経て一般公開されることを期待する。

科学の世界と芸術の世界の清々しさ ― 2015年11月09日

何の関連もないと思って読んだ2冊の本の間に思いがけない接点を発見すると、ちょっと得した気分になる。そんな体験をしたのが、ほぼ同時期に読んだ次の2冊だ。

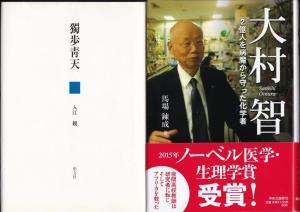

『獨歩靑天』(入江観/形文社)

『大村智:2億人を病魔から守った化学者』(馬場錬成/中央公論新社)

後者はノーベル医学・生理学賞受賞が決まった大村智氏の3年前に出版された伝記で、増刷されて本屋の店頭に積まれている。私はノーベル賞のニュースに接するまで大村智氏を知らなかったが、報道内容でこの学者の生き方に大きな興味を抱いたので本書を購入した。

前者の著者・入江観氏は春陽会の重鎮の洋画家で、女子美短大の教授を長く勤めた人だ。『獨歩靑天』は入江観氏が新聞・雑誌に発表した文章をまとめた画文集で、出版は7年前だ。

実は私は高校時代(半世紀ほど昔だ)に入江観氏の美術の授業を受けたことがある。フランス留学から帰ったばかりの若い画家は1年足らずの期間、高校の非常勤教師をやっていたのだ。そんな縁もあり、近年になって入江観氏の絵画を数点購入し『獨歩靑天』も入手した。

『獨歩靑天』は時おり拾い読みしていたのだが、先日、ちょっと確認したいことがあり、頭から通読した。昔、朝日新聞日曜版で現代画家たちが「おんな」という共通テーマで毎週作品を発表する企画があった。入江観氏がそのときの自作に言及している文章を読んだ記憶があり、その文章を確認したくて『獨歩靑天』をパラパラめくった。しかし、なかなか見つからない。ついに最初のページから最後まで通読してしまった。結局、私のさがしていた文章は見つからなかった。別の媒体で読んだのか、わが記憶の捏造なのか不明だ。年を取るとこういうことはよくある。

それはさておき、『獨歩靑天』を通読することで新たな発見も多かった。その一つが女子美の理事長で世界的な微生物学者である大村智氏への言及だ。「エカキ校長退任の弁」という文章に出てくる。ノーベル賞受賞のニュースに接した直後にこの言及に遭遇したので、その偶然に驚いた。ただし、「エカキ校長退任の弁」を以前にも読んだのは確かで、今回は再読だった。前回読んだはずの大村智氏に関する件りは完全に失念していたのだ。だから、ノーベル賞受賞のニュースで「大村智ってだれ?」と思ったのだ。悲しいかな、この程度の記憶欠落はもはや日常茶飯事だ。

『獨歩靑天』の通読とほぼ並行して『大村智:2億人を病魔から守った化学者』を読んだ。科学上の業績や研究室運営の奮闘を描いた伝記だが、最後の方に「科学と芸術の共通性から女子美術大学の理事長へ」という章があり、大村智氏の美術への関わりも述べられている。入江観氏への言及はないが、大村智氏と入江観氏がいっしょに写っている写真が掲載されていて、何の関連もないと思っていた二つの本が呼応しているように感じられた。

まったく別の世界を扱った二つの本だが、思いがけない接点を発見したせいか、読後感に共通するものがある。大村智氏も入江観氏も同じ1935年生まれで、10歳で終戦をむかえ、同じ時代を生きてきた同世代だ。科学と美術、分野は異なるが若くして海外留学を体験し、日本の戦後復興、高度成長期に独自の世界を切り開いてきた生き方は共通していて、清々しさを感じる。科学者と芸術家は似た存在だとも思える。

「人まねをしていてはダメだ」という大村智氏の持論や「いかに感動の時間を多く持つかが人生の大事」という入江観氏の指摘には率直に納得できる。若い人に聞かせたいなどとも思ってしまうが、もちろん高齢者にとっても意義深い。

『獨歩靑天』(入江観/形文社)

『大村智:2億人を病魔から守った化学者』(馬場錬成/中央公論新社)

後者はノーベル医学・生理学賞受賞が決まった大村智氏の3年前に出版された伝記で、増刷されて本屋の店頭に積まれている。私はノーベル賞のニュースに接するまで大村智氏を知らなかったが、報道内容でこの学者の生き方に大きな興味を抱いたので本書を購入した。

前者の著者・入江観氏は春陽会の重鎮の洋画家で、女子美短大の教授を長く勤めた人だ。『獨歩靑天』は入江観氏が新聞・雑誌に発表した文章をまとめた画文集で、出版は7年前だ。

実は私は高校時代(半世紀ほど昔だ)に入江観氏の美術の授業を受けたことがある。フランス留学から帰ったばかりの若い画家は1年足らずの期間、高校の非常勤教師をやっていたのだ。そんな縁もあり、近年になって入江観氏の絵画を数点購入し『獨歩靑天』も入手した。

『獨歩靑天』は時おり拾い読みしていたのだが、先日、ちょっと確認したいことがあり、頭から通読した。昔、朝日新聞日曜版で現代画家たちが「おんな」という共通テーマで毎週作品を発表する企画があった。入江観氏がそのときの自作に言及している文章を読んだ記憶があり、その文章を確認したくて『獨歩靑天』をパラパラめくった。しかし、なかなか見つからない。ついに最初のページから最後まで通読してしまった。結局、私のさがしていた文章は見つからなかった。別の媒体で読んだのか、わが記憶の捏造なのか不明だ。年を取るとこういうことはよくある。

それはさておき、『獨歩靑天』を通読することで新たな発見も多かった。その一つが女子美の理事長で世界的な微生物学者である大村智氏への言及だ。「エカキ校長退任の弁」という文章に出てくる。ノーベル賞受賞のニュースに接した直後にこの言及に遭遇したので、その偶然に驚いた。ただし、「エカキ校長退任の弁」を以前にも読んだのは確かで、今回は再読だった。前回読んだはずの大村智氏に関する件りは完全に失念していたのだ。だから、ノーベル賞受賞のニュースで「大村智ってだれ?」と思ったのだ。悲しいかな、この程度の記憶欠落はもはや日常茶飯事だ。

『獨歩靑天』の通読とほぼ並行して『大村智:2億人を病魔から守った化学者』を読んだ。科学上の業績や研究室運営の奮闘を描いた伝記だが、最後の方に「科学と芸術の共通性から女子美術大学の理事長へ」という章があり、大村智氏の美術への関わりも述べられている。入江観氏への言及はないが、大村智氏と入江観氏がいっしょに写っている写真が掲載されていて、何の関連もないと思っていた二つの本が呼応しているように感じられた。

まったく別の世界を扱った二つの本だが、思いがけない接点を発見したせいか、読後感に共通するものがある。大村智氏も入江観氏も同じ1935年生まれで、10歳で終戦をむかえ、同じ時代を生きてきた同世代だ。科学と美術、分野は異なるが若くして海外留学を体験し、日本の戦後復興、高度成長期に独自の世界を切り開いてきた生き方は共通していて、清々しさを感じる。科学者と芸術家は似た存在だとも思える。

「人まねをしていてはダメだ」という大村智氏の持論や「いかに感動の時間を多く持つかが人生の大事」という入江観氏の指摘には率直に納得できる。若い人に聞かせたいなどとも思ってしまうが、もちろん高齢者にとっても意義深い。

興福寺仏頭(山田寺仏頭)は魅力的だった ― 2013年10月24日

東京藝術大学大学美術館で開催されている「国宝興福寺仏頭展」に行ってきた。

仏像にさほど興味があるわけではないが、中学生の頃、教科書でこの仏頭の写真を観て強い印象を受けた。遠くを見るような穏やか表情に惹かれたのは確かだが、頭部だけが焼け残った破損仏だという点が興味深かった。

と言っても、わざわざ奈良にまで観に行こうと思うこともなく数十年が経ち、64歳になった。で、今回の「国宝興福寺仏頭展」に足を伸ばし、期待以上の満足を得た。

最近、有名作品の美術展は平日でも混雑していて、ゆったりと作品を観る雰囲気ではなく、うんざりすることが多い(私のようなリタイアした団塊世代のせいかもしれないので文句は言いにくいが…)。だが、「国宝興福寺仏頭展」は懸念したほどには混雑していなかった。

もちろん、混雑していないだけで満足したのではない。展示場の雰囲気がとてもよかったのだ。かなり広い空間に十二神像を配し、その奥の中央に仏頭を置いた展示は、よく工夫されている。仏頭を取り巻く空間そのものが巨大な造形で、その中に身を置いて古代を体感している気分になれる。

仏頭そのものも当然ながら魅力的だった。360度どこからでも観ることができるのも感動だ。写真では観たことがなかった後頭部の大きな陥没には息を呑んだ。欠損のある左耳の部分が火災で歪んでしまっていることも、今回はじめて知った。

端正な顔立ちの背後にある陥没や歪みがこの仏頭に悠久の時間を刻印し、独特の魅力を醸し出している。実物を観てあらためてそれを確認できたのが、大きな満足を得た理由である。

なお、蛇足ではあるが「国宝興福寺仏頭展」という表記にかすかな疑問を感じた。中学生の時には「興福寺仏頭」と記憶したが、高校生の時に日本史の教師から「あれは山田寺仏頭である」と訂正されたような気がする。

昭和になって再発見されたこの仏頭は、遠い昔、興福寺の僧が山田寺から掠奪して来たものだ。周知の史実だが、現在、「興福寺仏頭」と「山田寺仏頭」のどちらの表記が正しいとされているのだろうか。展示会の主催者が興福寺だから「国宝興福寺仏頭展」になったのか、それとは関係なく「興福寺仏頭」がやはり一般的なのか。

仏像にさほど興味があるわけではないが、中学生の頃、教科書でこの仏頭の写真を観て強い印象を受けた。遠くを見るような穏やか表情に惹かれたのは確かだが、頭部だけが焼け残った破損仏だという点が興味深かった。

と言っても、わざわざ奈良にまで観に行こうと思うこともなく数十年が経ち、64歳になった。で、今回の「国宝興福寺仏頭展」に足を伸ばし、期待以上の満足を得た。

最近、有名作品の美術展は平日でも混雑していて、ゆったりと作品を観る雰囲気ではなく、うんざりすることが多い(私のようなリタイアした団塊世代のせいかもしれないので文句は言いにくいが…)。だが、「国宝興福寺仏頭展」は懸念したほどには混雑していなかった。

もちろん、混雑していないだけで満足したのではない。展示場の雰囲気がとてもよかったのだ。かなり広い空間に十二神像を配し、その奥の中央に仏頭を置いた展示は、よく工夫されている。仏頭を取り巻く空間そのものが巨大な造形で、その中に身を置いて古代を体感している気分になれる。

仏頭そのものも当然ながら魅力的だった。360度どこからでも観ることができるのも感動だ。写真では観たことがなかった後頭部の大きな陥没には息を呑んだ。欠損のある左耳の部分が火災で歪んでしまっていることも、今回はじめて知った。

端正な顔立ちの背後にある陥没や歪みがこの仏頭に悠久の時間を刻印し、独特の魅力を醸し出している。実物を観てあらためてそれを確認できたのが、大きな満足を得た理由である。

なお、蛇足ではあるが「国宝興福寺仏頭展」という表記にかすかな疑問を感じた。中学生の時には「興福寺仏頭」と記憶したが、高校生の時に日本史の教師から「あれは山田寺仏頭である」と訂正されたような気がする。

昭和になって再発見されたこの仏頭は、遠い昔、興福寺の僧が山田寺から掠奪して来たものだ。周知の史実だが、現在、「興福寺仏頭」と「山田寺仏頭」のどちらの表記が正しいとされているのだろうか。展示会の主催者が興福寺だから「国宝興福寺仏頭展」になったのか、それとは関係なく「興福寺仏頭」がやはり一般的なのか。

初演から43年目に歌舞伎『椿説弓張月』を観た ― 2012年05月15日

地下鉄の駅構内のポスターで五月花形歌舞伎(新橋演舞場)夜の部が『椿説弓張月』(主演・市川染五郎)だと知り、「これは観ておかねば」と思った。そして、昨夜観てきた。歌舞伎を観るのは久しぶりだ。

『椿説弓張月』を観なければと考えたのは、ポスターのせいである。と言っても、今回の上演ポスターではなく、40年以上昔の初演時の横尾忠則氏のポスターだ。

馬琴の読本を原作に三島由紀夫が歌舞伎化・演出した『椿説弓張月』が国立劇場で初演されたのは1969年11月、三島自決の1年前だった。

当時、大学生だった私は歌舞伎にはあまり関心がなかったが、横尾忠則氏制作の『椿説弓張月』のポスターには大いに惹かれた。あの頃、三島由紀夫は世間の耳目を集めるマルチ・タレントだったが、横尾忠則氏はそれ以上に注目されるスーパースターだった。

歌舞伎『椿説弓張月』がメディアに取り上げられるときも、このポスターが話題になることが多かったように思う。何かの雑誌の折り込み付録がこのポスターの複製だった。本物よりはサイズの小さい印刷物だったが、私はその付録ポスターを自室の壁に貼っていた。本物のポスターはニューヨークのメトロポリタン美術館にも保存されていると聞いたこともある。

そして長い年月を経て、いまから10年ほど前、私は神田の古本屋で『椿説弓張月』ポスターを入手した。シルクスクリーンのB1サイズ(103×72.8cm)で、かなりの迫力がある。

購入した後で気付いたのだが、このポスターは画集などに掲載されているものと配色が異なっている。黒と青が反転しているのだ。印刷ミスの稀覯版ではと、ネットで調べているうちに、横尾忠則氏のサイトに出会い、そこで質問したところ、横尾氏ご本人から「セカンド・バージョンです」との返事をいただいた。

その後、歌舞伎座での再演時のオフセット印刷のポスター(こちらは色は反転していない)も入手し、わが家の玄関の壁には時計をはさんで2枚の『椿説弓張月』が仰々しく飾られている。

そんなわけで私は、学生時代の日々も現在もほぼ毎日、視線の片隅に『椿説弓張月』のポスターを感じながら暮らしているのだ。

ところが私は、馬琴の『椿説弓張月』は未読だし、歌舞伎の『椿説弓張月』も観ていなかった。ポスターを独立した作品として眺めているので、それで不都合はない。とは言うものの、やはり、三島由紀夫や馬琴への礼を失しているような気もしていた。

私が五月花形歌舞伎『椿説弓張月』を観なければと考えたのは、そんな事情による。原作を未読の私は、『椿説弓張月』は「保元の乱に敗れて伊豆大島に流されて源為朝が、琉球へ渡って悪者退治の大活躍をする気宇壮大な物語」という程度の知識しかなかった。歌舞伎を観るにあたって、簡単な原作の口語訳を読み、三島由紀夫の台本『椿説弓張月』(「三島由紀夫全集第24巻」所収)も読んだ。歌舞伎は事前に台本を読んでおく方が楽しめると考えているからだ。

歌舞伎『椿説弓張月』を観て「やはり歌舞伎は動く錦絵だなあ」という平凡ではあるが心地よい感興にひたる時間を過ごせた。また、歌舞伎は台本を読むだけでは楽しむことはできないという当然のことを再認識した。現代戯曲なら、戯曲そのものを文学作品として読み、自分なりの想像力で鑑賞できる。しかし、歌舞伎台本だけで舞台空間を感じるのは私には無理である。

歌舞伎を観終えて、あらためて『椿説弓張月』初演時のことを考えてみた。三島事件の1年前、三島由紀夫はすでに自決を決意していたのだろうか。初演時の作者自身の解説には次のようなことが書かれている(「三島由紀夫全集第24巻」解題)。

〔英雄為朝はつねに挫折し、つねに決戦の機を逸し、つねに死へ、「故忠への回帰」に心を誘はれる。彼がのぞんだ平家征伐の花々しい合戦の機会はつひに彼を訪れないのである。

あらゆる戯曲が告白を内包してゐる、といふのは私の持論だが、作者自身のことを云へば、為朝のその挫折、その花々しい運命からの疎外、その「未完の英雄」のイメージは、そしてその清澄高邁な性格は、私の理想の姿であり、力を入れて書いた(略)〕

1年後の自決を予感しているように読めなくもないが、自己演出過剰の人だったので、作家の本心はよくわからない。

あの1969年頃は、世の中、何が起こってもおかしくないという予感と期待にあふれていた。世情は騒然としていて「沖縄奪還」も一つの大きな政治課題だった。沖縄はベトナム戦争の基地でもあった。

歌舞伎『椿説弓張月』の下の巻は琉球王国が舞台である。これについて、三島由紀夫自身、次のように演出を解説している。

〔近ごろ流行のツーリズムの悪弊である安つぽい「現地主義」を大胆に捨てて、すべて日本の歌舞伎衣装に、ただ琉球の染物を用ひて、あくまで無知蒙昧な歌舞伎芝居に徹したのである〕

ここで言う「ツーリズム」が何を指して言っているのか、私には不明瞭だ。確かに、下の巻の舞台はエキゾチックな南島風の錦絵場面ではなく、むしろ平凡である。

初演時の1969年は沖縄返還の3年前で、沖縄はパスポートがなければ行けない遠い所だった。そして、日米の間にある「奪還」すべき政治課題の地でもあった。あの頃、私たちは3年後に沖縄が返還されるとは考えていなかった。また、米国がベトナムから撤退を余儀なくされることになるとも考えていなかった。

そんな情況が『椿説弓張月』の上演に影響しているとは考えにくいが、その気になれば沖縄にまつわるさまざまな課題を台本の裏に潜り込ませることは可能だったようにも思える。それをあえてしなかったと宣言しているのが上記の文章と見るのはうがちすぎだろうか。

奇しくも本日(2012年5月15日)は沖縄の本土復帰40周年の日である。馬琴が源氏の末裔と琉球王国にまつわる伝奇ロマンを世に出して200年経った。

横尾忠則氏の2枚のポスターの背景は、ひとつは幻想的な青い海、他方は不気味な黒い海だ。この2枚を並べて眺めると、沖縄にまつわる現実と伝奇が時空を越えてうねっているように見えてくる。

『椿説弓張月』を観なければと考えたのは、ポスターのせいである。と言っても、今回の上演ポスターではなく、40年以上昔の初演時の横尾忠則氏のポスターだ。

馬琴の読本を原作に三島由紀夫が歌舞伎化・演出した『椿説弓張月』が国立劇場で初演されたのは1969年11月、三島自決の1年前だった。

当時、大学生だった私は歌舞伎にはあまり関心がなかったが、横尾忠則氏制作の『椿説弓張月』のポスターには大いに惹かれた。あの頃、三島由紀夫は世間の耳目を集めるマルチ・タレントだったが、横尾忠則氏はそれ以上に注目されるスーパースターだった。

歌舞伎『椿説弓張月』がメディアに取り上げられるときも、このポスターが話題になることが多かったように思う。何かの雑誌の折り込み付録がこのポスターの複製だった。本物よりはサイズの小さい印刷物だったが、私はその付録ポスターを自室の壁に貼っていた。本物のポスターはニューヨークのメトロポリタン美術館にも保存されていると聞いたこともある。

そして長い年月を経て、いまから10年ほど前、私は神田の古本屋で『椿説弓張月』ポスターを入手した。シルクスクリーンのB1サイズ(103×72.8cm)で、かなりの迫力がある。

購入した後で気付いたのだが、このポスターは画集などに掲載されているものと配色が異なっている。黒と青が反転しているのだ。印刷ミスの稀覯版ではと、ネットで調べているうちに、横尾忠則氏のサイトに出会い、そこで質問したところ、横尾氏ご本人から「セカンド・バージョンです」との返事をいただいた。

その後、歌舞伎座での再演時のオフセット印刷のポスター(こちらは色は反転していない)も入手し、わが家の玄関の壁には時計をはさんで2枚の『椿説弓張月』が仰々しく飾られている。

そんなわけで私は、学生時代の日々も現在もほぼ毎日、視線の片隅に『椿説弓張月』のポスターを感じながら暮らしているのだ。

ところが私は、馬琴の『椿説弓張月』は未読だし、歌舞伎の『椿説弓張月』も観ていなかった。ポスターを独立した作品として眺めているので、それで不都合はない。とは言うものの、やはり、三島由紀夫や馬琴への礼を失しているような気もしていた。

私が五月花形歌舞伎『椿説弓張月』を観なければと考えたのは、そんな事情による。原作を未読の私は、『椿説弓張月』は「保元の乱に敗れて伊豆大島に流されて源為朝が、琉球へ渡って悪者退治の大活躍をする気宇壮大な物語」という程度の知識しかなかった。歌舞伎を観るにあたって、簡単な原作の口語訳を読み、三島由紀夫の台本『椿説弓張月』(「三島由紀夫全集第24巻」所収)も読んだ。歌舞伎は事前に台本を読んでおく方が楽しめると考えているからだ。

歌舞伎『椿説弓張月』を観て「やはり歌舞伎は動く錦絵だなあ」という平凡ではあるが心地よい感興にひたる時間を過ごせた。また、歌舞伎は台本を読むだけでは楽しむことはできないという当然のことを再認識した。現代戯曲なら、戯曲そのものを文学作品として読み、自分なりの想像力で鑑賞できる。しかし、歌舞伎台本だけで舞台空間を感じるのは私には無理である。

歌舞伎を観終えて、あらためて『椿説弓張月』初演時のことを考えてみた。三島事件の1年前、三島由紀夫はすでに自決を決意していたのだろうか。初演時の作者自身の解説には次のようなことが書かれている(「三島由紀夫全集第24巻」解題)。

〔英雄為朝はつねに挫折し、つねに決戦の機を逸し、つねに死へ、「故忠への回帰」に心を誘はれる。彼がのぞんだ平家征伐の花々しい合戦の機会はつひに彼を訪れないのである。

あらゆる戯曲が告白を内包してゐる、といふのは私の持論だが、作者自身のことを云へば、為朝のその挫折、その花々しい運命からの疎外、その「未完の英雄」のイメージは、そしてその清澄高邁な性格は、私の理想の姿であり、力を入れて書いた(略)〕

1年後の自決を予感しているように読めなくもないが、自己演出過剰の人だったので、作家の本心はよくわからない。

あの1969年頃は、世の中、何が起こってもおかしくないという予感と期待にあふれていた。世情は騒然としていて「沖縄奪還」も一つの大きな政治課題だった。沖縄はベトナム戦争の基地でもあった。

歌舞伎『椿説弓張月』の下の巻は琉球王国が舞台である。これについて、三島由紀夫自身、次のように演出を解説している。

〔近ごろ流行のツーリズムの悪弊である安つぽい「現地主義」を大胆に捨てて、すべて日本の歌舞伎衣装に、ただ琉球の染物を用ひて、あくまで無知蒙昧な歌舞伎芝居に徹したのである〕

ここで言う「ツーリズム」が何を指して言っているのか、私には不明瞭だ。確かに、下の巻の舞台はエキゾチックな南島風の錦絵場面ではなく、むしろ平凡である。

初演時の1969年は沖縄返還の3年前で、沖縄はパスポートがなければ行けない遠い所だった。そして、日米の間にある「奪還」すべき政治課題の地でもあった。あの頃、私たちは3年後に沖縄が返還されるとは考えていなかった。また、米国がベトナムから撤退を余儀なくされることになるとも考えていなかった。

そんな情況が『椿説弓張月』の上演に影響しているとは考えにくいが、その気になれば沖縄にまつわるさまざまな課題を台本の裏に潜り込ませることは可能だったようにも思える。それをあえてしなかったと宣言しているのが上記の文章と見るのはうがちすぎだろうか。

奇しくも本日(2012年5月15日)は沖縄の本土復帰40周年の日である。馬琴が源氏の末裔と琉球王国にまつわる伝奇ロマンを世に出して200年経った。

横尾忠則氏の2枚のポスターの背景は、ひとつは幻想的な青い海、他方は不気味な黒い海だ。この2枚を並べて眺めると、沖縄にまつわる現実と伝奇が時空を越えてうねっているように見えてくる。

宇宙人をデザインした岡本太郎のオチャメな才 ― 2011年05月09日

5月8日、東京国立近代美術館の「生誕100年 岡本太郎展」に行った。3月からやっていて本日が最終日。連休最後の日で好天だったせいか、入場券購入30分待ちの盛況だった。若い観客が多い。やや意外な感じがした。

いつも渋谷駅で岡本太郎の大壁画の前を往復し、あの造形を堪能している。だから、特に彼の作品を観たいという衝動に駆られたわけではない。が、何となく気になっていて、最終日になって出向いたのだ。

私たちの世代にとって岡本太郎は、単なる芸術家というよりは、「芸術家」という役割を演じているマルチ・タレントのような存在だった。

私が岡本太郎をはじめて知ったのは、小学生の時だった。NHKのテレビ番組『私だけが知っている』に出演していた。半世紀前のことだ。あれは面白い番組だった。前半のドラマで事件(たいていは殺人事件)が発生する。その後、スタジオの探偵局で探偵たちが犯人探しの推理を展開する。探偵局長は徳川夢声で、有吉佐和子、江川宇礼雄、池田弥三郎がレギュラーの探偵だった。岡本太郎は準レギュラーの探偵だった。探偵たちが推理をした後、解決編のドラマが放映される。

私の記憶では、岡本太郎は優秀な探偵ではなかった。いつも、トンチンカンな推理で他のメンバーを混乱させていたように思う。だから、小学生の私にとっての岡本太郎の印象はあまりよくない。しかも、「芸術家」にシャーロック・ホームズのような明晰な頭脳を求めるのは無理だと感じ、「芸術家」への偏見までもつようになってしまった。

岡本太郎の作品を知ったのはかなり後になってからだ。あの特徴的な造形に接しても「なんだ、これは」とは感じなかったように思う。『私だけが知っている』によって刷りこまれた岡本太郎探偵の印象が鑑賞の妨げになったのかもしれない。

小学生の頃、『宇宙人東京にあらわる』という映画を観た。記憶に残る怪作SF映画で、珍妙なヒトデ型の宇宙人が印象的だった。後年、あの宇宙人は岡本太郎のデザインだと知ってナルホドと思った。岡本太郎は「芸術家」というにはオチャメ心の強い人だったように思える。

岡本太郎は絵画や彫刻などの芸術作品だけでなく、文章や座談も多く残している。むしろ、そちらの方が面白いかもしれない。ユーモアのセンスも秘めたアジテーターだったからだ。

終戦直後、岡本太郎は花田清輝らと「夜の会」というアヴァンギャルド芸術運動をしていた。今回の展覧会でも、当時の彼らが編集した『新しい芸術の探究』という珍しい本が展示されていた(夜の会編、1949年5月、月曜書房刊行)。

この本とその執筆メンバーを眺めていて、岡本太郎が披露したという傑作ダジャレを思い出した。夜の会の酒席で、岡本太郎が同席のメンバーに次のような仇名をつけたそうだ(出典:岡本太郎「アヴァンギャルド黎明期」ユリイカ1976年3月号)。

花田清輝 ハナハダ・キドッテル

埴谷雄高 ナニヲ・イウタカ

椎名麟三 スルナ・ビンボー

野間宏 ノロマ・ヒドシ

安部公房 アベコベ

このダジャレは、その内容がそれぞれの人物像の表現になっているところが秀逸だ。残念なことに、岡本太郎は自分自身にはダジャレ仇名をつけていない。

ならば、私が「オカモト・タロウ」に面白いダジャレ仇名をつけられないだろうかと、いろいろ考えてみた。しかし、思いつかない。そんなことから、あらためて岡本太郎の才を感じてしまった。

いつも渋谷駅で岡本太郎の大壁画の前を往復し、あの造形を堪能している。だから、特に彼の作品を観たいという衝動に駆られたわけではない。が、何となく気になっていて、最終日になって出向いたのだ。

私たちの世代にとって岡本太郎は、単なる芸術家というよりは、「芸術家」という役割を演じているマルチ・タレントのような存在だった。

私が岡本太郎をはじめて知ったのは、小学生の時だった。NHKのテレビ番組『私だけが知っている』に出演していた。半世紀前のことだ。あれは面白い番組だった。前半のドラマで事件(たいていは殺人事件)が発生する。その後、スタジオの探偵局で探偵たちが犯人探しの推理を展開する。探偵局長は徳川夢声で、有吉佐和子、江川宇礼雄、池田弥三郎がレギュラーの探偵だった。岡本太郎は準レギュラーの探偵だった。探偵たちが推理をした後、解決編のドラマが放映される。

私の記憶では、岡本太郎は優秀な探偵ではなかった。いつも、トンチンカンな推理で他のメンバーを混乱させていたように思う。だから、小学生の私にとっての岡本太郎の印象はあまりよくない。しかも、「芸術家」にシャーロック・ホームズのような明晰な頭脳を求めるのは無理だと感じ、「芸術家」への偏見までもつようになってしまった。

岡本太郎の作品を知ったのはかなり後になってからだ。あの特徴的な造形に接しても「なんだ、これは」とは感じなかったように思う。『私だけが知っている』によって刷りこまれた岡本太郎探偵の印象が鑑賞の妨げになったのかもしれない。

小学生の頃、『宇宙人東京にあらわる』という映画を観た。記憶に残る怪作SF映画で、珍妙なヒトデ型の宇宙人が印象的だった。後年、あの宇宙人は岡本太郎のデザインだと知ってナルホドと思った。岡本太郎は「芸術家」というにはオチャメ心の強い人だったように思える。

岡本太郎は絵画や彫刻などの芸術作品だけでなく、文章や座談も多く残している。むしろ、そちらの方が面白いかもしれない。ユーモアのセンスも秘めたアジテーターだったからだ。

終戦直後、岡本太郎は花田清輝らと「夜の会」というアヴァンギャルド芸術運動をしていた。今回の展覧会でも、当時の彼らが編集した『新しい芸術の探究』という珍しい本が展示されていた(夜の会編、1949年5月、月曜書房刊行)。

この本とその執筆メンバーを眺めていて、岡本太郎が披露したという傑作ダジャレを思い出した。夜の会の酒席で、岡本太郎が同席のメンバーに次のような仇名をつけたそうだ(出典:岡本太郎「アヴァンギャルド黎明期」ユリイカ1976年3月号)。

花田清輝 ハナハダ・キドッテル

埴谷雄高 ナニヲ・イウタカ

椎名麟三 スルナ・ビンボー

野間宏 ノロマ・ヒドシ

安部公房 アベコベ

このダジャレは、その内容がそれぞれの人物像の表現になっているところが秀逸だ。残念なことに、岡本太郎は自分自身にはダジャレ仇名をつけていない。

ならば、私が「オカモト・タロウ」に面白いダジャレ仇名をつけられないだろうかと、いろいろ考えてみた。しかし、思いつかない。そんなことから、あらためて岡本太郎の才を感じてしまった。

マネの絵は百年を経ても現代的だ ― 2010年05月12日

東京・丸の内にオープンした三菱一号館美術館の開館記念展「マネとモダン・パリ」を見た。マネは好きな画家だが、本物を見る機会がなかった。東京でマネの傑作群を堪能でき、満足した。

私はマネの絵に現代性を感じる。美術史の巨匠の絵というよりは、同時代の画家の作品のように思える。マネは近代絵画の第一走者のような存在なのだろうが、後続の印象派や後期印象派の画家たち以上に現代的である。

マネが生まれたのは1832年、日本で言えば幕末・明治を生きた人だ。今回の展覧会の勧進元の三菱の創始者・岩崎弥太郎(1835年生まれ)より3歳年上、坂本竜馬(1836年生まれ)や近藤勇(1834年生まれ)より年長だ。

そんな幕末・明治の画家に現代性を感じるのは不思議ではある。私がマネの絵を現代的だと感じるのは、そこに現代に通じる文学性があるからだ。小説の挿絵のようだと言ってしまえば身も蓋もないが、マネの絵には画家の押しつけがましい自己主張が抑えられている分だけ、描かれた人物たちの背後の物語が表現されている。

マネが描くのは、風景でも静物でも歴史でもなく、同時代の人物である。マネの関心事は人間だったはずだ。人間への興味こそは文学の源泉である。

マネの絵画を眺めていると、マネの生きた百年以上昔の時代と現代で、人間への興味の抱き方はそんなには変化していないのだと感じてしまう。

しかし、この百年で世の中はずいぶん変わり、時代の課題も人々の感覚も大きく変わってきたはずだ。美術も文学も常に新しさを追求して変貌しているはずだ。只今現在も、今までになかった新しい美術や文学を生み出そうと苦闘している創作者は多いだろう。

マネ自身、本人の意思がどうであったかにかかわらず、絵画の新しさを追求し、それを成し得た典型的な巨匠の一人だ。そんな巨匠の作品だから、1世紀経っても新しさを感じてしまう。

新しさの追求とは何だろうか、それは普遍性ということとどう関わってくるのだろうか。そんなややこしいことを、マネの絵を眺めながら考えた。

私はマネの絵に現代性を感じる。美術史の巨匠の絵というよりは、同時代の画家の作品のように思える。マネは近代絵画の第一走者のような存在なのだろうが、後続の印象派や後期印象派の画家たち以上に現代的である。

マネが生まれたのは1832年、日本で言えば幕末・明治を生きた人だ。今回の展覧会の勧進元の三菱の創始者・岩崎弥太郎(1835年生まれ)より3歳年上、坂本竜馬(1836年生まれ)や近藤勇(1834年生まれ)より年長だ。

そんな幕末・明治の画家に現代性を感じるのは不思議ではある。私がマネの絵を現代的だと感じるのは、そこに現代に通じる文学性があるからだ。小説の挿絵のようだと言ってしまえば身も蓋もないが、マネの絵には画家の押しつけがましい自己主張が抑えられている分だけ、描かれた人物たちの背後の物語が表現されている。

マネが描くのは、風景でも静物でも歴史でもなく、同時代の人物である。マネの関心事は人間だったはずだ。人間への興味こそは文学の源泉である。

マネの絵画を眺めていると、マネの生きた百年以上昔の時代と現代で、人間への興味の抱き方はそんなには変化していないのだと感じてしまう。

しかし、この百年で世の中はずいぶん変わり、時代の課題も人々の感覚も大きく変わってきたはずだ。美術も文学も常に新しさを追求して変貌しているはずだ。只今現在も、今までになかった新しい美術や文学を生み出そうと苦闘している創作者は多いだろう。

マネ自身、本人の意思がどうであったかにかかわらず、絵画の新しさを追求し、それを成し得た典型的な巨匠の一人だ。そんな巨匠の作品だから、1世紀経っても新しさを感じてしまう。

新しさの追求とは何だろうか、それは普遍性ということとどう関わってくるのだろうか。そんなややこしいことを、マネの絵を眺めながら考えた。

最近のコメント