『仕事としての学問 仕事としての政治』を読んだが… ― 2020年10月26日

マックス・ウェーバーに関する新書本2冊を読んだ機会に次の本も読んだ。

『仕事としての学問 仕事としての政治』(マックス・ウェーバー/野口雅弘訳/講談社学術文庫)

従来、『職業としての学問』『職業としての政治』のタイトルで知られていた講演録の新訳(2018年7月刊)である。

表題のBerufを「職業」でなく「仕事」と訳したのは、「職業」だと原語が含む「天職」の意味合いが消えるからである。本文ではBerufを次のように訳しわけている。

・基本的には「仕事」

・生計を立てるための業務を指す場合は「職業」

・天職や召命という意味合いが強いところでは「使命」ないし「使命を受けた仕事」

言葉は多義的で、一対一の単純な対応づけで他国の言語に変換するのは難しい、ということがよくわかる。翻訳書がわかりにくくなる由縁もわかる。

講演録だからわかりやすかろうと思って本書を読んだが、やはり難しい。翻訳のせいだけではなく、ウェーバーのゴチャゴチャした思考に私の頭がついて行けない箇所が多々ある。講演が行われた時代の空気をつかめていないので、何を言ってるのかわかりにくいということもある。

本書を難しいと感じる理由はそれだけではない。71歳の私は、これから学問の道に進もうという意欲はないし、政治家を目指しているわけでもない。本書を理解しようという切実な動機がないのである。だから、読み方がいいかげんになってしまうのだと思う。

私には「仕事としての学問」よりは「仕事としての政治」の方が面白かった。冒頭で、国家を「物理的な暴力行使を独占する共同体」と述べているのが明解だ。政治家には「熱い情熱とクールな目測能力」が必要という指摘も、その通りだとう思う。

「仕事としての政治」の後半のキーワードは「信条倫理(従来訳は心情倫理)」と「責任倫理」のようだ。この二つは両立できないと言いつつ、次のようにも述べている。

「(…)そのかぎりで、信条倫理と責任倫理は絶対的な対立ではなく相補関係にあります。これらが合わさって、本物の人間を生み出す。「政治への使命」をもつことができるのは、こうした人たちなのです。」

やはり、難解である。

『仕事としての学問 仕事としての政治』(マックス・ウェーバー/野口雅弘訳/講談社学術文庫)

従来、『職業としての学問』『職業としての政治』のタイトルで知られていた講演録の新訳(2018年7月刊)である。

表題のBerufを「職業」でなく「仕事」と訳したのは、「職業」だと原語が含む「天職」の意味合いが消えるからである。本文ではBerufを次のように訳しわけている。

・基本的には「仕事」

・生計を立てるための業務を指す場合は「職業」

・天職や召命という意味合いが強いところでは「使命」ないし「使命を受けた仕事」

言葉は多義的で、一対一の単純な対応づけで他国の言語に変換するのは難しい、ということがよくわかる。翻訳書がわかりにくくなる由縁もわかる。

講演録だからわかりやすかろうと思って本書を読んだが、やはり難しい。翻訳のせいだけではなく、ウェーバーのゴチャゴチャした思考に私の頭がついて行けない箇所が多々ある。講演が行われた時代の空気をつかめていないので、何を言ってるのかわかりにくいということもある。

本書を難しいと感じる理由はそれだけではない。71歳の私は、これから学問の道に進もうという意欲はないし、政治家を目指しているわけでもない。本書を理解しようという切実な動機がないのである。だから、読み方がいいかげんになってしまうのだと思う。

私には「仕事としての学問」よりは「仕事としての政治」の方が面白かった。冒頭で、国家を「物理的な暴力行使を独占する共同体」と述べているのが明解だ。政治家には「熱い情熱とクールな目測能力」が必要という指摘も、その通りだとう思う。

「仕事としての政治」の後半のキーワードは「信条倫理(従来訳は心情倫理)」と「責任倫理」のようだ。この二つは両立できないと言いつつ、次のようにも述べている。

「(…)そのかぎりで、信条倫理と責任倫理は絶対的な対立ではなく相補関係にあります。これらが合わさって、本物の人間を生み出す。「政治への使命」をもつことができるのは、こうした人たちなのです。」

やはり、難解である。

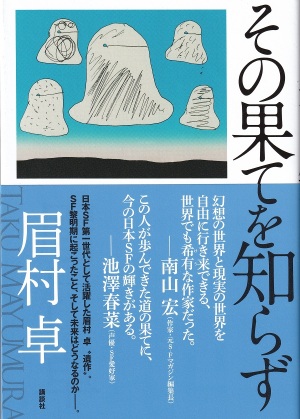

眉村卓が死の直前に脱稿した老境小説『その果てを知らず』 ― 2020年10月28日

昨年11月、眉村卓が85歳で亡くなった。訃報記事に「晩年も執筆を続け、遺作となった長編の結末を記したのは亡くなる数日前だった」とあった。逝去から約1年経った今月(2020年10月)、その遺作が出版された。早速入手して読んだ。

『その果てを知らず』(眉村卓/講談社)

回想と幻想が交錯する老境小説である。84歳の老作家・浦上映生が抗癌剤治療で入院しているシーンから始まる。この老作家のモデルはもちろん眉村卓である。小説では浦上映生の作家像を次のように描写している。

「大相撲の番付で言うと、関取前後、幕下上位と十両を行き来している感じである。もっとも、書いてきたのが世間的には傍流扱いされがちなSF・ファンタジーの類の(変な言い方だが)フシギ系物語であり、それも近年は内心の欲求が変わってきたせいでSF的要素も希薄になっているから、ろくに評価されなくてもやむを得ないかもしれない。」

やや謙遜した最晩年の自己規定である。この小説は、そんな作家が書き下ろした最後の「フシギ系物語」だ。

眉村卓の半自伝的フシギ系物語には、30年以上前に発表した『夕焼けの回転木馬』があり、あの小説にはデビュー直前の作者の姿が投影されていた。『その果てを知らず』にはデビュー前後の作者の様子がかなり詳しく描かれている。人名、作品名、出版社名、雑誌名などは実名ではないが、オールドSFファンにすべてが容易に推測でき、回顧録を読む気分で楽しめた。と言っても、事実めかした記述にも虚構が入り込んでいそうだ。老境の回想の赴く先がデビュー前後の切迫した濃密な時間になるのはよくわかる。

この小説には、浦上映生の現況と回想に加えて、浦上映生が現在進行形で書き上げた掌編小説が織り込まれている。その全体が渾然一体となってフシギ系の異世界になっていく。幻想譚とは言え、体の自由が利かなくなった老いの様子は身につまされるし、死が近いと自覚する老境は推し量りがたい。しかし、小説のトーンは暗くない。自身の現況を突き放し、突き抜けたような清々しさがある。

死の数日前にこんな小説を脱稿した作者は、おのれの人生に満足して旅立ったと思う。先の新聞記事によれば、この長編の結末を記したとき、作家は「これでええ」とつぶやいたそうだ。

『その果てを知らず』(眉村卓/講談社)

回想と幻想が交錯する老境小説である。84歳の老作家・浦上映生が抗癌剤治療で入院しているシーンから始まる。この老作家のモデルはもちろん眉村卓である。小説では浦上映生の作家像を次のように描写している。

「大相撲の番付で言うと、関取前後、幕下上位と十両を行き来している感じである。もっとも、書いてきたのが世間的には傍流扱いされがちなSF・ファンタジーの類の(変な言い方だが)フシギ系物語であり、それも近年は内心の欲求が変わってきたせいでSF的要素も希薄になっているから、ろくに評価されなくてもやむを得ないかもしれない。」

やや謙遜した最晩年の自己規定である。この小説は、そんな作家が書き下ろした最後の「フシギ系物語」だ。

眉村卓の半自伝的フシギ系物語には、30年以上前に発表した『夕焼けの回転木馬』があり、あの小説にはデビュー直前の作者の姿が投影されていた。『その果てを知らず』にはデビュー前後の作者の様子がかなり詳しく描かれている。人名、作品名、出版社名、雑誌名などは実名ではないが、オールドSFファンにすべてが容易に推測でき、回顧録を読む気分で楽しめた。と言っても、事実めかした記述にも虚構が入り込んでいそうだ。老境の回想の赴く先がデビュー前後の切迫した濃密な時間になるのはよくわかる。

この小説には、浦上映生の現況と回想に加えて、浦上映生が現在進行形で書き上げた掌編小説が織り込まれている。その全体が渾然一体となってフシギ系の異世界になっていく。幻想譚とは言え、体の自由が利かなくなった老いの様子は身につまされるし、死が近いと自覚する老境は推し量りがたい。しかし、小説のトーンは暗くない。自身の現況を突き放し、突き抜けたような清々しさがある。

死の数日前にこんな小説を脱稿した作者は、おのれの人生に満足して旅立ったと思う。先の新聞記事によれば、この長編の結末を記したとき、作家は「これでええ」とつぶやいたそうだ。

今年は歴史の転換点だろうか? ― 2020年10月30日

本屋の店頭に積まれていた薄い本に手が伸びた。

『世界史に学ぶコロナ時代を生きる知恵』(出口治明・鹿島茂/文春ブックレット/文藝春秋)

週刊文春に連載した対談をまとめたブックレットで、博識の二人がどんなことを語り合っているのか興味がわき、つい購入してしまった。

歴史放談・時事放談に近い楽しい対談で、週刊誌を読む気分で短時間で読み終えた。現在のコロナ時代を世界史を展望する視点で捉えようとした対談である。現在進行形の情況を歴史を視る目で把握するのは重要だと思う。だが、それは容易ではないとも思う。目の前の事柄は過大評価か過小評価になりがちだ。かなりの時間が経過しなければ実相は見えてこない。

西欧におけるルネサンス、宗教改革、合理主義の誕生などは、人間の考え方の根底を変える歴史の転換だった。その転換は疫病(ペスト)がきっかけだったと二人は語っている。言われてみれば、そんな気がする。歴史を動かす大きな要因の一つが疫病であることは確かだと思う。

鹿島氏は、フランス史の16世紀、17世紀、18世紀、19世紀、20世紀の始まりの事例をふまえて「世紀は15年ほど遅れて始まる」という自説を唱え(例:20世紀の始まりは1914年の第一次大戦)、21世紀は2020年のコロナで始まるのではないかと述べている。いま、私たちは歴史の転換点にいるのかもしれない。当事者には判断不能だが……

『世界史に学ぶコロナ時代を生きる知恵』(出口治明・鹿島茂/文春ブックレット/文藝春秋)

週刊文春に連載した対談をまとめたブックレットで、博識の二人がどんなことを語り合っているのか興味がわき、つい購入してしまった。

歴史放談・時事放談に近い楽しい対談で、週刊誌を読む気分で短時間で読み終えた。現在のコロナ時代を世界史を展望する視点で捉えようとした対談である。現在進行形の情況を歴史を視る目で把握するのは重要だと思う。だが、それは容易ではないとも思う。目の前の事柄は過大評価か過小評価になりがちだ。かなりの時間が経過しなければ実相は見えてこない。

西欧におけるルネサンス、宗教改革、合理主義の誕生などは、人間の考え方の根底を変える歴史の転換だった。その転換は疫病(ペスト)がきっかけだったと二人は語っている。言われてみれば、そんな気がする。歴史を動かす大きな要因の一つが疫病であることは確かだと思う。

鹿島氏は、フランス史の16世紀、17世紀、18世紀、19世紀、20世紀の始まりの事例をふまえて「世紀は15年ほど遅れて始まる」という自説を唱え(例:20世紀の始まりは1914年の第一次大戦)、21世紀は2020年のコロナで始まるのではないかと述べている。いま、私たちは歴史の転換点にいるのかもしれない。当事者には判断不能だが……

最近のコメント