「小室直樹の世界」に学問の深遠を垣間見る ― 2013年12月21日

◎執筆メンバーに惹かれて

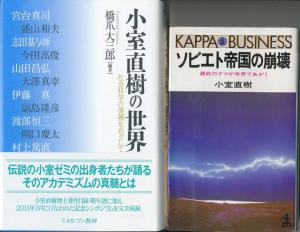

小室直樹という名は、30年以上前に出た『ソビエト帝国の崩壊』(カッパブックス)で知った。衝撃的なタイトルにつられて本屋で手にしたものの購入はしなかった。その後も小室氏の著作は読んでいない。在野の奇矯な学者というイメージはもっていた。

そんな私が『小室直樹の世界:社会科学の復興をめざして』(橋爪大三郎・編著/ミネルヴァ書房)を購入したのは、執筆メンバーの多様さ(というか異様さ)に惹かれたからだ。橋爪大三郎、宮台真司、大澤真幸という社会学者トリオに加えて、副島隆彦というトンデモ系に行ってしまったように思える人や渡部恒造という黄門さま政治家まで加わっている。こんなメンバーを糾合する小室直樹とは何者だろうと興味がわいた。

この本は2010年9月に亡くなった小室直樹氏を記念して弟子たちが開催したシンポジウムの記録を中心にした本で、論者たちによる対論やコメント、著作目録、年譜なども収録されている。

◎経歴と言動にめまい

本文を読む前にまず巻末の年譜を読んでみた。小室直樹氏のことをあまり知らないので、どんな人なのかつかんでおこうと思ったのだ。40ページ以上の年譜を読んだだけで、その人並みはずれた経歴と言動に圧倒され頭がクラクラしてきた。

在野の学者と聞いていたので異端の学者かと思っていたが、まったく違っていた。京都大学で数学を修めた後、経済学、政治学、法学、心理学、社会学、人類学などを日米の最高の碩学たちから学び、その学識をベースに自ら新たな学問の世界を切り拓こうとしていた正統的な大学者だった。

その奇矯な言動と暮らしぶりも半端ではない。年譜には「酔うと警察官に殴りかかるのが趣味」などの記述もある。一般の学者を遥かに凌駕する学識と性格のせいか、アカデミズムの世界に職は得られず、赤貧の学究生活を送りながらも、無償の私塾で学者たちを育成してきたそうだ。学問と教育が大好きな天才奇人だったらしい。

研究資金稼ぎのために1980年に書いた『ソビエト帝国の崩壊:瀕死のクマが世界であがく』がベストセラーになってからは、多くの一般向けの本を書くようになり、テレビ出演も増えるが、奇行が注目されるようにもなる。

◎学問とは……

本書の著者(シンポジウム参加者)たちは社会学者が中心で、サブタイトルは「社会科学の復興をめざして」となっている。

経済学・政治学・法学・心理学・社会学などを包摂した社会科学という概念は、その統合的なイメージをつかみにくい。小室氏は、そのつかみにくいものの中に「科学」と呼ぶに値する法則を見出そうとしていたらしい。

私は学問の世界とは無縁の人間だが、本書を読んでいると学問の深遠を垣間見たような気分になった。同時に、そもそも学問とは何だろうかということまで考えてしまった。

学問には理系と文系があるように思われているが、小室氏をはじめ優秀な先端の学者の頭の中では理系・文系という垣根は溶解しているのだと思う。自然科学と社会科学は別物であっても、その両方を修得して数理と論理を身につけなければ「科学する」ことはできないだろう。

学問とは諸学の修得をベースにこの世の法則を見出すものであり、○○学、□□学などに分割することができない大きなものだと思えてくる。もちろん、私のような門外漢の凡人がそれを理解するのは難しい。

私自身には無縁の世界ではあるが、本書を読むことによって、学問の世界の厚みと凄みを感じることができたのは収穫だった。

◎いろいろな参加者

シンポジウムに渡部恒造氏が参加しているのは、会津高校の同級生で親友だったからであった。渡部恒造氏が語る小室直樹氏のエピソードは非常に面白い。シンポジウムの進行とは関係なく、戊申戦争の恨みを背負った会津人の心情が飛び出してくるのも愛嬌だ。人間の背景の一要素なのは確かだろう。

副島隆彦氏はテレビ出演した小室直樹氏の奇行を観たのがきっかけで小室氏の私塾に入ったそうだ。シンポジウムでの発言もいささか異様で、それなりに面白いが、かみあっていないようにも思える。本書には、「小室直樹と吉本隆明」と題する橋爪大三郎氏と副島隆彦氏の対論も収録されている。この対論の末尾で橋爪氏は次のように述べている。

「それにしても、小室先生のちょっと危ない部分を、副島さんはよく引き継いでいるのですね。(…)どうも私は、自分のノーマルな部分に退屈しているので、ちょっと危ない知性にひかれる傾向があるみたいです。」

微苦笑を誘う述懐で、私は共感できる。

◎『ソビエト帝国の崩壊』も入手して読んだ

小室氏の弟子の学者たちは、『ソビエト帝国の崩壊』以降の通俗的な著作をどう評価しているのか気になった。編者の橋爪大三郎氏はこれらの著作もていねいに解説し、学識をベースにした論理性に手抜きがないと高く評価している。

で、『ソビエト帝国の崩壊:瀕死のクマが世界であがく』を古本で入手して読んでみた。小室直樹初体験である。

ソビエト連邦崩壊の10年以上前に書かれた本を、崩壊から20年以上経って読んだわけだが、面白く読めた。ベストセラーになっただけに、読みやすい。しかも今なお刺激的な内容だ。「マルクス主義はユダヤ教」いう指摘は興味深い。ソビエト軍や旧日本軍を「自己の組織原理を貫徹する巨大組織」として分析しているのは、現在の巨大組織にもあてはまる指摘だ。

おそまきながら、小室直樹氏の著作への興味がわいてきた。

小室直樹という名は、30年以上前に出た『ソビエト帝国の崩壊』(カッパブックス)で知った。衝撃的なタイトルにつられて本屋で手にしたものの購入はしなかった。その後も小室氏の著作は読んでいない。在野の奇矯な学者というイメージはもっていた。

そんな私が『小室直樹の世界:社会科学の復興をめざして』(橋爪大三郎・編著/ミネルヴァ書房)を購入したのは、執筆メンバーの多様さ(というか異様さ)に惹かれたからだ。橋爪大三郎、宮台真司、大澤真幸という社会学者トリオに加えて、副島隆彦というトンデモ系に行ってしまったように思える人や渡部恒造という黄門さま政治家まで加わっている。こんなメンバーを糾合する小室直樹とは何者だろうと興味がわいた。

この本は2010年9月に亡くなった小室直樹氏を記念して弟子たちが開催したシンポジウムの記録を中心にした本で、論者たちによる対論やコメント、著作目録、年譜なども収録されている。

◎経歴と言動にめまい

本文を読む前にまず巻末の年譜を読んでみた。小室直樹氏のことをあまり知らないので、どんな人なのかつかんでおこうと思ったのだ。40ページ以上の年譜を読んだだけで、その人並みはずれた経歴と言動に圧倒され頭がクラクラしてきた。

在野の学者と聞いていたので異端の学者かと思っていたが、まったく違っていた。京都大学で数学を修めた後、経済学、政治学、法学、心理学、社会学、人類学などを日米の最高の碩学たちから学び、その学識をベースに自ら新たな学問の世界を切り拓こうとしていた正統的な大学者だった。

その奇矯な言動と暮らしぶりも半端ではない。年譜には「酔うと警察官に殴りかかるのが趣味」などの記述もある。一般の学者を遥かに凌駕する学識と性格のせいか、アカデミズムの世界に職は得られず、赤貧の学究生活を送りながらも、無償の私塾で学者たちを育成してきたそうだ。学問と教育が大好きな天才奇人だったらしい。

研究資金稼ぎのために1980年に書いた『ソビエト帝国の崩壊:瀕死のクマが世界であがく』がベストセラーになってからは、多くの一般向けの本を書くようになり、テレビ出演も増えるが、奇行が注目されるようにもなる。

◎学問とは……

本書の著者(シンポジウム参加者)たちは社会学者が中心で、サブタイトルは「社会科学の復興をめざして」となっている。

経済学・政治学・法学・心理学・社会学などを包摂した社会科学という概念は、その統合的なイメージをつかみにくい。小室氏は、そのつかみにくいものの中に「科学」と呼ぶに値する法則を見出そうとしていたらしい。

私は学問の世界とは無縁の人間だが、本書を読んでいると学問の深遠を垣間見たような気分になった。同時に、そもそも学問とは何だろうかということまで考えてしまった。

学問には理系と文系があるように思われているが、小室氏をはじめ優秀な先端の学者の頭の中では理系・文系という垣根は溶解しているのだと思う。自然科学と社会科学は別物であっても、その両方を修得して数理と論理を身につけなければ「科学する」ことはできないだろう。

学問とは諸学の修得をベースにこの世の法則を見出すものであり、○○学、□□学などに分割することができない大きなものだと思えてくる。もちろん、私のような門外漢の凡人がそれを理解するのは難しい。

私自身には無縁の世界ではあるが、本書を読むことによって、学問の世界の厚みと凄みを感じることができたのは収穫だった。

◎いろいろな参加者

シンポジウムに渡部恒造氏が参加しているのは、会津高校の同級生で親友だったからであった。渡部恒造氏が語る小室直樹氏のエピソードは非常に面白い。シンポジウムの進行とは関係なく、戊申戦争の恨みを背負った会津人の心情が飛び出してくるのも愛嬌だ。人間の背景の一要素なのは確かだろう。

副島隆彦氏はテレビ出演した小室直樹氏の奇行を観たのがきっかけで小室氏の私塾に入ったそうだ。シンポジウムでの発言もいささか異様で、それなりに面白いが、かみあっていないようにも思える。本書には、「小室直樹と吉本隆明」と題する橋爪大三郎氏と副島隆彦氏の対論も収録されている。この対論の末尾で橋爪氏は次のように述べている。

「それにしても、小室先生のちょっと危ない部分を、副島さんはよく引き継いでいるのですね。(…)どうも私は、自分のノーマルな部分に退屈しているので、ちょっと危ない知性にひかれる傾向があるみたいです。」

微苦笑を誘う述懐で、私は共感できる。

◎『ソビエト帝国の崩壊』も入手して読んだ

小室氏の弟子の学者たちは、『ソビエト帝国の崩壊』以降の通俗的な著作をどう評価しているのか気になった。編者の橋爪大三郎氏はこれらの著作もていねいに解説し、学識をベースにした論理性に手抜きがないと高く評価している。

で、『ソビエト帝国の崩壊:瀕死のクマが世界であがく』を古本で入手して読んでみた。小室直樹初体験である。

ソビエト連邦崩壊の10年以上前に書かれた本を、崩壊から20年以上経って読んだわけだが、面白く読めた。ベストセラーになっただけに、読みやすい。しかも今なお刺激的な内容だ。「マルクス主義はユダヤ教」いう指摘は興味深い。ソビエト軍や旧日本軍を「自己の組織原理を貫徹する巨大組織」として分析しているのは、現在の巨大組織にもあてはまる指摘だ。

おそまきながら、小室直樹氏の著作への興味がわいてきた。

どんな世界にも政治がある ― 2013年12月29日

いままで、たまにしか歌舞伎を観ることはなかった。これからはもう少し観ようかなという気がしている。

歌舞伎を観るということは役者の芸を鑑賞することだが、歌舞伎役者の世界を把握するのは大変だ。襲名で名前が変わるから人間と役者名が1対1で対応しない。一人の役者の名が変遷するし、役者の姓名だけでは人間を特定できない。いろいろな屋号があり、姻戚関係も入り組んでいる。歌舞伎役者は、他の役者を「○○のおじさん」と表現することも多い。

年来の歌舞伎ファンならば、それぞれの役者の系図や襲名歴が頭に入っているのだろうが、私はそうではない。部分的には知っていても、複雑な全体像は頭に入っていない。

そんな私にとっての手頃な本を書店の店頭で見つけた。『歌舞伎 家と血の藝』(中川右介/講談社現代新書)という本である。明治以降を中心に歌舞伎俳優の家系と血統と藝がどのように継承されてきたかを解説した本で、顔写真入りの役者紹介や家系図が随所に挿入されていて、わかりやすい。

冒頭部分には次のような一節がある。

「本書は、戦国武将列伝の歌舞伎役者版を描くつもりで書かれる。歌舞伎をあまり観たことのない人にも、あたかも戦国時代の武将たちの興亡のドラマを読むような感覚で読んでいただければ、ありがたい。役者たちの「藝」を解説し、批評するものではない。」

この潔い宣言通りの内容で、週刊誌の芸能記事を読んでいるような気分で面白く読了できた。

歌舞伎役者の8割は親戚だと言われていて、「人口数百人の限界集落」のような世界だが、その中はいくつかの家系に分かれていて「政治力」と「藝」によるせめぎあいが繰り返されてきたそうだ。

歌舞伎役者の「政治力」や「権力闘争」を正面から描いているのが本書のユニークな点だ。特に面白かったのは「第十四話 第二の帝政--- 中村歌右衛門家その三」である。2001年に亡くなった女形役者・六代目中村歌右衛門の「帝政」について解説してる。

藝の力が優れているうえに政治力があったため、六代目中村歌右衛門は「権力奪取」し、歌舞伎界に君臨したらしい。

あらためて、どんな世界にも「政治力」を発揮する人がいるのだと認識した。もちろん、政治力だけで生き抜くのは難しいだろうが、何か別の力に政治力が加われば百人力になるようだ。

本書で六代目中村歌右衛門への興味がわいたので、本棚の奥から『歌右衛門の六十年:ひとつの昭和歌舞伎史』(中村歌右衛門・山川静夫/岩波新書)を探し出してきて読んだ。歌舞伎を観はじめた頃に新刊で購入し、そのまま読まずにいた1986年発行の新書だ。

歌右衛門へのインタビューをまとめたもので、芸談だけではなく、歌舞伎界や松竹への言及もある。「第二の帝政」を読んだ直後に読んだせいもあり、したたかな人だなあという印象を受けた。

来年、七代目中村歌右衛門の襲名があるそうだが、「第一の帝政(五代目歌右衛門)」「第二の帝政(六代目歌右衛門)」に続いて「第三の帝政」になる様子はまったくない。やはり興亡の歴史だ。

歌舞伎を観るということは役者の芸を鑑賞することだが、歌舞伎役者の世界を把握するのは大変だ。襲名で名前が変わるから人間と役者名が1対1で対応しない。一人の役者の名が変遷するし、役者の姓名だけでは人間を特定できない。いろいろな屋号があり、姻戚関係も入り組んでいる。歌舞伎役者は、他の役者を「○○のおじさん」と表現することも多い。

年来の歌舞伎ファンならば、それぞれの役者の系図や襲名歴が頭に入っているのだろうが、私はそうではない。部分的には知っていても、複雑な全体像は頭に入っていない。

そんな私にとっての手頃な本を書店の店頭で見つけた。『歌舞伎 家と血の藝』(中川右介/講談社現代新書)という本である。明治以降を中心に歌舞伎俳優の家系と血統と藝がどのように継承されてきたかを解説した本で、顔写真入りの役者紹介や家系図が随所に挿入されていて、わかりやすい。

冒頭部分には次のような一節がある。

「本書は、戦国武将列伝の歌舞伎役者版を描くつもりで書かれる。歌舞伎をあまり観たことのない人にも、あたかも戦国時代の武将たちの興亡のドラマを読むような感覚で読んでいただければ、ありがたい。役者たちの「藝」を解説し、批評するものではない。」

この潔い宣言通りの内容で、週刊誌の芸能記事を読んでいるような気分で面白く読了できた。

歌舞伎役者の8割は親戚だと言われていて、「人口数百人の限界集落」のような世界だが、その中はいくつかの家系に分かれていて「政治力」と「藝」によるせめぎあいが繰り返されてきたそうだ。

歌舞伎役者の「政治力」や「権力闘争」を正面から描いているのが本書のユニークな点だ。特に面白かったのは「第十四話 第二の帝政--- 中村歌右衛門家その三」である。2001年に亡くなった女形役者・六代目中村歌右衛門の「帝政」について解説してる。

藝の力が優れているうえに政治力があったため、六代目中村歌右衛門は「権力奪取」し、歌舞伎界に君臨したらしい。

あらためて、どんな世界にも「政治力」を発揮する人がいるのだと認識した。もちろん、政治力だけで生き抜くのは難しいだろうが、何か別の力に政治力が加われば百人力になるようだ。

本書で六代目中村歌右衛門への興味がわいたので、本棚の奥から『歌右衛門の六十年:ひとつの昭和歌舞伎史』(中村歌右衛門・山川静夫/岩波新書)を探し出してきて読んだ。歌舞伎を観はじめた頃に新刊で購入し、そのまま読まずにいた1986年発行の新書だ。

歌右衛門へのインタビューをまとめたもので、芸談だけではなく、歌舞伎界や松竹への言及もある。「第二の帝政」を読んだ直後に読んだせいもあり、したたかな人だなあという印象を受けた。

来年、七代目中村歌右衛門の襲名があるそうだが、「第一の帝政(五代目歌右衛門)」「第二の帝政(六代目歌右衛門)」に続いて「第三の帝政」になる様子はまったくない。やはり興亡の歴史だ。

最近のコメント