古い新書本で幕末の7人の評伝を読んだ ― 2011年08月21日

◎中公新書が選んだ7人

中公新書に「維新前夜の群像」というサブタイトルのついた新書がある。1965年から1973年にかけて刊行された次の7点(8冊)だ。

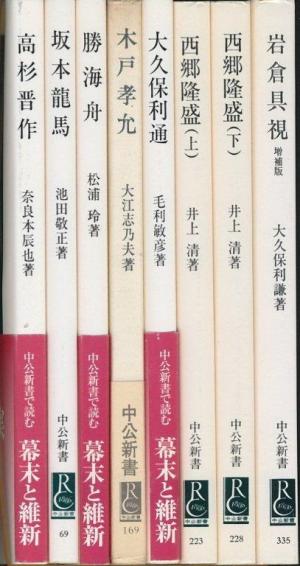

『高杉晋作:維新前夜の群像(1)』(奈良本辰也/中公新書/1965.3.5初版)

『坂本龍馬:維新前夜の群像(2)』(池田敬正/中公新書/1965.6.25初版)

『勝海舟:維新前夜の群像(3)』(松浦玲/中公新書/1968.4.25初版)

『木戸孝允:維新前夜の群像(4)』(大江 志乃夫/中公新書/1968.9.25初版)

『大久保利通:維新前夜の群像(5)』(毛利 敏彦/中公新書/1969.5.25初版)

『西郷隆盛(上):維新前夜の群像(6)』(井上清/中公新書/1970.7.25初版)

『西郷隆盛(下):維新前夜の群像(6)』(井上清/中公新書/1970.8.25初版)

『岩倉具視:維新前夜の群像(7)増補版』(大久保利謙/中公新書/1973.9.25初版、1990.8.25増補版)

幕末史の勉強の一環としてこの8冊をまとめて読んでみた。およそ40年前に出た本だが、いずれも版を重ねたロングセラーだ。とは言っても、現在、本屋の店頭に並んでいるのは『高杉晋作』『坂本龍馬』『勝海舟』『大久保利通』の4点で、『木戸孝允』『西郷隆盛』『岩倉具視』は古本屋で入手した。

戦国時代と幕末は、日本史の二大動乱期だ。戦国時代には信長、秀吉、家康という明確な主役がいて、その周辺に多様な脇役がいた。それに比べると、幕末維新は主役が明確ではない。たしかに群像の時代だ。その群像の中で、誰がどの程度の大きな役割を果たしたのかを考えるのは興味深い。

中公新書が選んだ7人は、薩摩二人、長州二人、薩長連合を画策した土佐脱藩一人、幕臣一人、公家一人だ。バランス感覚が伝わってくる人選だ。将軍、天皇、藩主らが入っていないのも、この時代の動きを反映している。将軍(家茂、慶喜ら)や天皇(孝明、明治)を「群像」と呼ぶには違和感があるという事情もあるだろうが。

この7点を読みながら、新本で入手できなかった『木戸孝允』『西郷隆盛』『岩倉具視』について、その理由を考えてみた。あまり売れないから、増刷が止まっているのだろうが、それはこの3人の人気がないということだろうか。

『木戸孝允』と『岩倉具視』は、やや地味な存在なので、人気がないのかもしれない。『西郷隆盛』は、上下2冊がネックになるうえに、著者・井上清氏のやや特異な史観が現代の読者をつかめないようにも思える。

◎動乱期には若者が早死にする?

この7人を生年の早い順に並べてみた。ペリー来航時(1853年)と明治元年(1868年)の年齢、および没年の年齢を付記すると次のようになる。

ペリー 明治元年

勝海舟 31歳 46歳 1899年1月死去(77歳)

岩倉具視 29歳 44歳 1883年7月病死(59歳)

西郷隆盛 25歳 40歳 1877年9月自刃(49歳)

大久保利通 24歳 39歳 1878年5月暗殺(49歳)

木戸孝允 21歳 36歳 1877年5月病死(45歳)

坂本龍馬 19歳 ― 1867年11月暗殺(33歳)

高杉晋作 15歳 ― 1867年4月病死(29歳)

生まれた順と死んだ順がほぼ逆になっているのが面白い。ペリー来航時に31歳で最年長だった勝海舟が最も長生きし、15歳で最年少だった高杉晋作が最も若くして死んでいる。年長者ほど生き延びて、年少者が早死にしているのは、単なる偶然だろうか。動乱の時代に活躍した人々に共通の傾向のような気もするが、サンプルが少なすぎる。

維新の三傑と言われる西郷・大久保・木戸がほぼ同じ時期(西南戦争終結の頃)に没しているのも、ひとつの時代の終わりを示唆していて興味深い。

以下、この7人の評伝の簡単な感想を記す。

◎高杉晋作

「維新前夜の群像」の人々の出自はいずれも下級武士あるいは下級公家だが、高杉晋作だけはやや例外で、長州藩の家格の高い武士だった。

動乱の時代には、その時代に社会基盤をもつ身分の高い人々が守旧的になり、制約の少ない身分の低い人々が改革的になっていく傾向がある。幕末に下級武士たちが活躍できたのは、彼らが「藩」を越える視野を獲得することによって、時代が要請している「近代国家」のイメージに多少でも近づくことができたからだと思う。

高杉晋作は家格が高いゆえにか、最期まで藩の尻尾をひきずっていた。だが、それにしてもかなり自由奔放な人物だったようだ。上洛時には、豊富にもらった旅費をふんだんに遊興に費やしたり、逃亡時にも妾を同伴して温泉に遊んだり、逸脱を繰り返しながらも、結局は藩に戻されている。彼は日本という国家の危機を感じると同時に、藩主に仕える気持ちも強く、藩主も彼を頼りにしていた。

著者の奈良本辰也氏は、彼のことを「稀にみる読書人である。幕末の志士たちのなかでは、もっともよく本を読み、広い知識をそなえた一人であった。しかも、剣道がよくできたのだから、幕府方で言えば勝海舟のような人物であったのではなかろうか。」と評している。

高杉晋作と言えば、奇兵隊の組織者で尊王攘夷の過激なイデオローグというイメージがあるが、本書によって冷静な目ももっていた人物だと知った。彼は、京都をわがもの顔で押し歩いている尊王攘夷の志士たちには批判的で、「実ににくむべき輩」と評している。また、長州藩の尊攘激派が引き起こした蛤御門の変についても、これを阻止しようとしていた。かなりの射程の視野をもつ人物だったようだ。早死にが惜しまれる。

◎坂本龍馬

龍馬は現代のわれわれの人気者だ。幕末期最強のヒーローかもしれない。それは、彼の気宇壮大で自由な行動力によるものだろう。

半藤一利氏は『幕末史』で「龍馬には独創的なものはない」と指摘しながらも、その人物像を「労をいとわず走り回り、弁舌も達者で、活動的でどんどん影響力を発揮し、同志を増やしていくような人」と描写し、はからずもその魅力の一端を述べている。

本書を読んでいても、龍馬が自由奔放に重要人物の間を駆け回る活動をしていたことがわかる。

本書の著者・池田敬正氏は「龍馬は学問の人でもなければ理論家でもなかった。むしろ彼は、現実主義的な実際家であると同時に、かなり野放図なところのある策略家でもあった」と指摘している。

また、龍馬は勝海舟、横井小楠の影響や薩摩の動向、長崎の活動を通じて「近代的政治思想を身につけた人物であり、同時に、町人的現実主義さらには商業資本家として経済を理解する方向をもっていた」とも述べている。

奔放でありながら現実主義的であり、実務もこなすことができ、いわゆる「武士」の殻からはみ出す部分が多い人物だったようだ。

本書における著者の眼目は、坂本龍馬に人民革命家の萌芽を見いだそうとしている点にある。池田氏は、歴史変革の意義を「勤労民衆みずからの解放をもとめてたたかうこと」と捉え、そのような視点で明治維新を評価しているようだ。

明治時代になって、板垣退助は「龍馬が明治維新以後まで生きていたら、三菱と同じ位の大財閥になっていたにちがいない」と述べているが、著者はこの見解に否定的である。

龍馬と海援隊には「自由」「平等」「独立」の芽があり、明治維新の「近代化」とは対立するはずだと指摘し、龍馬大財閥説をしりぞけている。龍馬に「希望」を見ようとしているのだ。私には、やや非現実的でロマンティックな意見のように思われる。

歴史に「勤労民衆みずからの解放のたたかい」を見出そうとする著者は、倒幕を是とし、龍馬の死後に勃発した戊辰戦争を「必要な戦争だった」としている。半藤一利氏の「戊申戦争は無駄で阿呆な戦争」という見方とは、かなり異なる。

戊申戦争をどうとらえるかは、幕末維新を考えるうえでのひとつのポイントだろう。

◎勝海舟

勝海舟は、この7人の中で最も早く生まれて、最も遅く死んだ人だ。幕末維新のあれこれを成人の目で眺めてきた生き証人である。晩年には多くの歴史談話を残している。

本書の著者・松浦玲氏は、世代論的な視点から勝海舟の独特の立場を説き起こしている。十代、二十代という挑戦の世代としてではなく、三十代という中途半端な世代としてペリー来航後の動乱期を生きたのが勝海舟だったという指摘は面白い。

また、著者は晩年の海舟「放談」の非厳密性をかなり批判的に論評している。これも納得できる。

7人の評伝のなかで、書籍としては本書がいちばん秀逸で面白いと思った。

「維新前夜の群像」とは別だが、松浦玲氏は同じ中公新書で『徳川慶喜』も書いている。勝海舟と慶喜は、当然ながら幕府側であり、二人とも開明的だった。最後の将軍・慶喜が幕府の幕引きを託したのは勝海舟だった。しかし、この二人があまりしっくりいってなさそうだったところに、歴史の皮肉を感じる。勝海舟は慶喜より家茂の方を買っていたようだ。松浦玲氏は「どういうわけか、海舟は、家茂に対してはひどく甘い」と述べている。

『幕末史』を語り下ろした半藤一利氏は海舟びいきで、慶喜にはかなり冷淡だ。半藤氏の慶喜観は勝海舟の慶喜観の反映かもしれない。

同じ幕府側と言っても、勝海舟と慶喜では生い立ちも身分もあまりにかけ離れていて、くい違いが多かったのだろう。

幕末は下級武士たちが活躍した時代で、勝海舟も下級武士だった。しかし、雄藩の下級武士に比べると、幕臣の下級武士は能力を発揮しにくかったらしい。抜擢されたとは言っても、海舟にとって、幕府はあまり活躍しやすい場ではなかったようだ。そんなところにも、幕府瓦解の一因があったと思われる。

◎木戸孝允

7人の評伝のなかで、本書が一番地味な印象だ。タイトルは『木戸孝允』だが、扱っている時代は幕末が中心で、内容は『桂小五郎』である。「維新前夜の群像」というサブタイトルに忠実だからかもしれない。

本書の主人公はもちろん桂小五郎(木戸孝允)だ。しかし、その主人公の影がうすい。高杉晋作、西郷隆盛、坂本龍馬らの活躍や横井小楠や勝海舟らの言説が目立ち、小五郎は彼らの影に隠れてしまっているようだ。

小五郎が理性的で有能な人物だったのは確かだろうが、その分だけ面白みに欠けていたのかもしれない。乞食に変装して橋の下で幾松から食事をもらうシーン以外には、主人公的な見せ場が少ない人だ。

著者の大江志乃夫氏は、いわゆる「進歩的文化人」に近い人で、「人民の立場」という歴史の見方をしている。そして、長州の「正義派」の討幕を評価しているように見える。しかし、維新の理念については厳しい見方をしている。

著者が、本書において高く評価しているのは思想家の横井小楠だ。『勝海舟』の著者・松浦玲氏も、幕末において武士階級そのものの廃絶まで見通していたのは横井小楠だけだった、と述べていた。私は、横井小楠についてあまり知らないが、少し調べてみたくなった。

本書の末尾で、著者は維新後の木戸の立場と限界、および明治国家の限界を要領よく解説している。以下に引用する。

「木戸は、しょせんは、みずからの理念を確立し、遠大な国家理想をかかげ、国家構想をねりあげる思想家ではなかった。その木戸があえてイデオローグの役割を果さねばならなかったところに、明治新国家の悲劇的な出発点があり、その理念の次元の低さ、気宇のせまさがあった。」「思想性のない先見性の悲劇を木戸に見出すならば、先見性のない行動性の悲劇を西郷に見出すことができる。そして、着実な実務性のゆえに、大久保が新政権の独裁者の地位についたことに近代日本の国家理想の欠如を見ることができよう。」

◎大久保利通

大久保利通はあまり面白みのない人物だと思っていたが、本書は意外に面白かった。大久保利通は、木戸孝允のような理想主義者ではなく現実主義者である。現実主義者ではあるが、それなりの覚悟をもった人物だったようだ。その覚悟とは倒幕である。

本書の面白さは、謀略や政治工作の繰り返しを生々しく描いた点にある。本書を読んでいると、幕末維新は歴史の変動期ではあったが、所詮は謀略や政治工作がからんだ政局の連続だったのだ、と思えてくる。

本書で展開される幕末の政局は「慶喜vs大久保」の戦いの連続であり、大久保は慶喜に負けてばかりいる。慶喜が有能で危険だと認識したからこそ、薩摩は倒幕に踏み込まざるを得なかったのかもしれない。「慶喜vs大久保」の政局の連続が、結局は慶喜を追い詰め、大久保を押し上げることになったようだ。

戊申戦争に至る政局は一種のクーデターである。本書は、大久保利通が首謀者となり西郷隆盛が謀略を担当したこのクーデターの様子も活写している。

また、維新後の政府の政局や謀略の記述も面白い。西郷隆盛が幕府を挑発して鳥羽・伏見の戦いを引き起こしたのと同じように、後年、大久保利通は西郷隆盛を挑発して西南戦争を引き起こしたのだとしている。

謀略や政局を活写しているのが、本書がロングセラーになっている要因のようだ。

◎西郷隆盛

なぜか『西郷隆盛』だけは上下2巻になっている。著者の筆が止まらなかったのかもしれない。分量が多い分だけ人物像の描写も豊富で、それなりに面白かった。

著者・井上清氏は左翼的な歴史学者である。私が学生時代だった1960年代末は全共闘運動が花やかな時代だった。全共闘支持を表明する助教授や助手は多かったが、京大教授の立場で全共闘支持を主張する井上清氏は特異な存在だった。その後、「日本には尖閣諸島の領有権はない」と主張する本なども著している。

そんな井上清氏が『西郷隆盛』を書いているとは、最近まで知らなかった。西郷隆盛には何となく右翼的なイメージがあるが、井上清氏は西郷隆盛ファンのようだ。著者は、自身の史観をふまえて西郷隆盛に「革命家」と「ヒューマニスト」を見出そうとしている。本書は、著者の感性と理性(?)がにじみ出た奇書である。

著者とはまったく異なる史観の半藤一利氏は『幕末史』において、西郷隆盛を「毛沢東のような人物」と喝破している。文化大革命を支持していた井上清氏も、西郷隆盛に毛沢東を重ねて見ていたように思える。

歴史には「近代化」「進歩」という必然的な流れがあるという史観の著者は、西郷隆盛の謀略で引き起こした戊申戦争を、必然的な戦争と評価している。西郷隆盛たちのクーデター計画について、著者は「政権は鉄砲から生まれる。古い政権を真に打倒して新政権を確立するためにとるべき道についての歴史的真理が、ここに明確にうち出されている。」と述べている。まさに、西郷隆盛=毛沢東だ。

また、著者は西南戦争に追い込まれた西郷隆盛を「大久保に敗れたのではなく、歴史に敗れたのだ」としている。たしかに、そんな要素もあるだろうが、かなりおおげさな言い方だと思う。

◎岩倉具視

岩倉具視に関しては、高校の日本史の教科書で知っている程度で、それ以上のことは知らなかった。

近世以降の公家の世界は、日本史の教科書にもあまり取り上げられず、よくわからない。本書を読んで、公家の世界にも、それなりの政治があったということがわかった。ただし、それは幕末維新の頃の話であり、それ以前の公家の世界の政治は、やはりよくわからない。

武士は身分制度のなかに生きてきたが、公家の世界にはそれ以上に明確な身分制度があった。そして、幕末の雄藩で下級武士が台頭してきたように、公家の世界でも、岩倉具視のような下級公家が台頭した。

公家といえば浮世離れした世界が思い浮かぶ。しかし、幕末という同じ時代の空気を吸っていると、公家も武士も似たような気分になるのかもしれない。多少は浮世離れしながらも、「列参運動」などという公家の世界のなかでの抵抗示唆行動などもあったそうだ。

本書を読んで面白く思ったのは、下級公家だった岩倉具視が、若い頃から「朝廷の制度改革」を痛感していた点だ。同じような頃、幕臣には「幕府改革」を考えていた人々がいたし、雄藩には「藩政改革」を志向する下級武士たちがいた。みんな、似たようなことを考えていたのだと思うと、歴史を動かす「何かの力」のようなものを感じてしまう。

本書を読んで、岩倉具視という人物の概要はわかったが、本当のところ何を考えて何をめざしていた人なのかよくわからない。公武合体を画策し、その後は王政復古を目指し、薩摩などの協力を得てそれを実現してしまうのだが、その背景の思想・理念はよくわからない。単に胆力と弁舌の才のある野心家だったのかもしれない。

中公新書に「維新前夜の群像」というサブタイトルのついた新書がある。1965年から1973年にかけて刊行された次の7点(8冊)だ。

『高杉晋作:維新前夜の群像(1)』(奈良本辰也/中公新書/1965.3.5初版)

『坂本龍馬:維新前夜の群像(2)』(池田敬正/中公新書/1965.6.25初版)

『勝海舟:維新前夜の群像(3)』(松浦玲/中公新書/1968.4.25初版)

『木戸孝允:維新前夜の群像(4)』(大江 志乃夫/中公新書/1968.9.25初版)

『大久保利通:維新前夜の群像(5)』(毛利 敏彦/中公新書/1969.5.25初版)

『西郷隆盛(上):維新前夜の群像(6)』(井上清/中公新書/1970.7.25初版)

『西郷隆盛(下):維新前夜の群像(6)』(井上清/中公新書/1970.8.25初版)

『岩倉具視:維新前夜の群像(7)増補版』(大久保利謙/中公新書/1973.9.25初版、1990.8.25増補版)

幕末史の勉強の一環としてこの8冊をまとめて読んでみた。およそ40年前に出た本だが、いずれも版を重ねたロングセラーだ。とは言っても、現在、本屋の店頭に並んでいるのは『高杉晋作』『坂本龍馬』『勝海舟』『大久保利通』の4点で、『木戸孝允』『西郷隆盛』『岩倉具視』は古本屋で入手した。

戦国時代と幕末は、日本史の二大動乱期だ。戦国時代には信長、秀吉、家康という明確な主役がいて、その周辺に多様な脇役がいた。それに比べると、幕末維新は主役が明確ではない。たしかに群像の時代だ。その群像の中で、誰がどの程度の大きな役割を果たしたのかを考えるのは興味深い。

中公新書が選んだ7人は、薩摩二人、長州二人、薩長連合を画策した土佐脱藩一人、幕臣一人、公家一人だ。バランス感覚が伝わってくる人選だ。将軍、天皇、藩主らが入っていないのも、この時代の動きを反映している。将軍(家茂、慶喜ら)や天皇(孝明、明治)を「群像」と呼ぶには違和感があるという事情もあるだろうが。

この7点を読みながら、新本で入手できなかった『木戸孝允』『西郷隆盛』『岩倉具視』について、その理由を考えてみた。あまり売れないから、増刷が止まっているのだろうが、それはこの3人の人気がないということだろうか。

『木戸孝允』と『岩倉具視』は、やや地味な存在なので、人気がないのかもしれない。『西郷隆盛』は、上下2冊がネックになるうえに、著者・井上清氏のやや特異な史観が現代の読者をつかめないようにも思える。

◎動乱期には若者が早死にする?

この7人を生年の早い順に並べてみた。ペリー来航時(1853年)と明治元年(1868年)の年齢、および没年の年齢を付記すると次のようになる。

ペリー 明治元年

勝海舟 31歳 46歳 1899年1月死去(77歳)

岩倉具視 29歳 44歳 1883年7月病死(59歳)

西郷隆盛 25歳 40歳 1877年9月自刃(49歳)

大久保利通 24歳 39歳 1878年5月暗殺(49歳)

木戸孝允 21歳 36歳 1877年5月病死(45歳)

坂本龍馬 19歳 ― 1867年11月暗殺(33歳)

高杉晋作 15歳 ― 1867年4月病死(29歳)

生まれた順と死んだ順がほぼ逆になっているのが面白い。ペリー来航時に31歳で最年長だった勝海舟が最も長生きし、15歳で最年少だった高杉晋作が最も若くして死んでいる。年長者ほど生き延びて、年少者が早死にしているのは、単なる偶然だろうか。動乱の時代に活躍した人々に共通の傾向のような気もするが、サンプルが少なすぎる。

維新の三傑と言われる西郷・大久保・木戸がほぼ同じ時期(西南戦争終結の頃)に没しているのも、ひとつの時代の終わりを示唆していて興味深い。

以下、この7人の評伝の簡単な感想を記す。

◎高杉晋作

「維新前夜の群像」の人々の出自はいずれも下級武士あるいは下級公家だが、高杉晋作だけはやや例外で、長州藩の家格の高い武士だった。

動乱の時代には、その時代に社会基盤をもつ身分の高い人々が守旧的になり、制約の少ない身分の低い人々が改革的になっていく傾向がある。幕末に下級武士たちが活躍できたのは、彼らが「藩」を越える視野を獲得することによって、時代が要請している「近代国家」のイメージに多少でも近づくことができたからだと思う。

高杉晋作は家格が高いゆえにか、最期まで藩の尻尾をひきずっていた。だが、それにしてもかなり自由奔放な人物だったようだ。上洛時には、豊富にもらった旅費をふんだんに遊興に費やしたり、逃亡時にも妾を同伴して温泉に遊んだり、逸脱を繰り返しながらも、結局は藩に戻されている。彼は日本という国家の危機を感じると同時に、藩主に仕える気持ちも強く、藩主も彼を頼りにしていた。

著者の奈良本辰也氏は、彼のことを「稀にみる読書人である。幕末の志士たちのなかでは、もっともよく本を読み、広い知識をそなえた一人であった。しかも、剣道がよくできたのだから、幕府方で言えば勝海舟のような人物であったのではなかろうか。」と評している。

高杉晋作と言えば、奇兵隊の組織者で尊王攘夷の過激なイデオローグというイメージがあるが、本書によって冷静な目ももっていた人物だと知った。彼は、京都をわがもの顔で押し歩いている尊王攘夷の志士たちには批判的で、「実ににくむべき輩」と評している。また、長州藩の尊攘激派が引き起こした蛤御門の変についても、これを阻止しようとしていた。かなりの射程の視野をもつ人物だったようだ。早死にが惜しまれる。

◎坂本龍馬

龍馬は現代のわれわれの人気者だ。幕末期最強のヒーローかもしれない。それは、彼の気宇壮大で自由な行動力によるものだろう。

半藤一利氏は『幕末史』で「龍馬には独創的なものはない」と指摘しながらも、その人物像を「労をいとわず走り回り、弁舌も達者で、活動的でどんどん影響力を発揮し、同志を増やしていくような人」と描写し、はからずもその魅力の一端を述べている。

本書を読んでいても、龍馬が自由奔放に重要人物の間を駆け回る活動をしていたことがわかる。

本書の著者・池田敬正氏は「龍馬は学問の人でもなければ理論家でもなかった。むしろ彼は、現実主義的な実際家であると同時に、かなり野放図なところのある策略家でもあった」と指摘している。

また、龍馬は勝海舟、横井小楠の影響や薩摩の動向、長崎の活動を通じて「近代的政治思想を身につけた人物であり、同時に、町人的現実主義さらには商業資本家として経済を理解する方向をもっていた」とも述べている。

奔放でありながら現実主義的であり、実務もこなすことができ、いわゆる「武士」の殻からはみ出す部分が多い人物だったようだ。

本書における著者の眼目は、坂本龍馬に人民革命家の萌芽を見いだそうとしている点にある。池田氏は、歴史変革の意義を「勤労民衆みずからの解放をもとめてたたかうこと」と捉え、そのような視点で明治維新を評価しているようだ。

明治時代になって、板垣退助は「龍馬が明治維新以後まで生きていたら、三菱と同じ位の大財閥になっていたにちがいない」と述べているが、著者はこの見解に否定的である。

龍馬と海援隊には「自由」「平等」「独立」の芽があり、明治維新の「近代化」とは対立するはずだと指摘し、龍馬大財閥説をしりぞけている。龍馬に「希望」を見ようとしているのだ。私には、やや非現実的でロマンティックな意見のように思われる。

歴史に「勤労民衆みずからの解放のたたかい」を見出そうとする著者は、倒幕を是とし、龍馬の死後に勃発した戊辰戦争を「必要な戦争だった」としている。半藤一利氏の「戊申戦争は無駄で阿呆な戦争」という見方とは、かなり異なる。

戊申戦争をどうとらえるかは、幕末維新を考えるうえでのひとつのポイントだろう。

◎勝海舟

勝海舟は、この7人の中で最も早く生まれて、最も遅く死んだ人だ。幕末維新のあれこれを成人の目で眺めてきた生き証人である。晩年には多くの歴史談話を残している。

本書の著者・松浦玲氏は、世代論的な視点から勝海舟の独特の立場を説き起こしている。十代、二十代という挑戦の世代としてではなく、三十代という中途半端な世代としてペリー来航後の動乱期を生きたのが勝海舟だったという指摘は面白い。

また、著者は晩年の海舟「放談」の非厳密性をかなり批判的に論評している。これも納得できる。

7人の評伝のなかで、書籍としては本書がいちばん秀逸で面白いと思った。

「維新前夜の群像」とは別だが、松浦玲氏は同じ中公新書で『徳川慶喜』も書いている。勝海舟と慶喜は、当然ながら幕府側であり、二人とも開明的だった。最後の将軍・慶喜が幕府の幕引きを託したのは勝海舟だった。しかし、この二人があまりしっくりいってなさそうだったところに、歴史の皮肉を感じる。勝海舟は慶喜より家茂の方を買っていたようだ。松浦玲氏は「どういうわけか、海舟は、家茂に対してはひどく甘い」と述べている。

『幕末史』を語り下ろした半藤一利氏は海舟びいきで、慶喜にはかなり冷淡だ。半藤氏の慶喜観は勝海舟の慶喜観の反映かもしれない。

同じ幕府側と言っても、勝海舟と慶喜では生い立ちも身分もあまりにかけ離れていて、くい違いが多かったのだろう。

幕末は下級武士たちが活躍した時代で、勝海舟も下級武士だった。しかし、雄藩の下級武士に比べると、幕臣の下級武士は能力を発揮しにくかったらしい。抜擢されたとは言っても、海舟にとって、幕府はあまり活躍しやすい場ではなかったようだ。そんなところにも、幕府瓦解の一因があったと思われる。

◎木戸孝允

7人の評伝のなかで、本書が一番地味な印象だ。タイトルは『木戸孝允』だが、扱っている時代は幕末が中心で、内容は『桂小五郎』である。「維新前夜の群像」というサブタイトルに忠実だからかもしれない。

本書の主人公はもちろん桂小五郎(木戸孝允)だ。しかし、その主人公の影がうすい。高杉晋作、西郷隆盛、坂本龍馬らの活躍や横井小楠や勝海舟らの言説が目立ち、小五郎は彼らの影に隠れてしまっているようだ。

小五郎が理性的で有能な人物だったのは確かだろうが、その分だけ面白みに欠けていたのかもしれない。乞食に変装して橋の下で幾松から食事をもらうシーン以外には、主人公的な見せ場が少ない人だ。

著者の大江志乃夫氏は、いわゆる「進歩的文化人」に近い人で、「人民の立場」という歴史の見方をしている。そして、長州の「正義派」の討幕を評価しているように見える。しかし、維新の理念については厳しい見方をしている。

著者が、本書において高く評価しているのは思想家の横井小楠だ。『勝海舟』の著者・松浦玲氏も、幕末において武士階級そのものの廃絶まで見通していたのは横井小楠だけだった、と述べていた。私は、横井小楠についてあまり知らないが、少し調べてみたくなった。

本書の末尾で、著者は維新後の木戸の立場と限界、および明治国家の限界を要領よく解説している。以下に引用する。

「木戸は、しょせんは、みずからの理念を確立し、遠大な国家理想をかかげ、国家構想をねりあげる思想家ではなかった。その木戸があえてイデオローグの役割を果さねばならなかったところに、明治新国家の悲劇的な出発点があり、その理念の次元の低さ、気宇のせまさがあった。」「思想性のない先見性の悲劇を木戸に見出すならば、先見性のない行動性の悲劇を西郷に見出すことができる。そして、着実な実務性のゆえに、大久保が新政権の独裁者の地位についたことに近代日本の国家理想の欠如を見ることができよう。」

◎大久保利通

大久保利通はあまり面白みのない人物だと思っていたが、本書は意外に面白かった。大久保利通は、木戸孝允のような理想主義者ではなく現実主義者である。現実主義者ではあるが、それなりの覚悟をもった人物だったようだ。その覚悟とは倒幕である。

本書の面白さは、謀略や政治工作の繰り返しを生々しく描いた点にある。本書を読んでいると、幕末維新は歴史の変動期ではあったが、所詮は謀略や政治工作がからんだ政局の連続だったのだ、と思えてくる。

本書で展開される幕末の政局は「慶喜vs大久保」の戦いの連続であり、大久保は慶喜に負けてばかりいる。慶喜が有能で危険だと認識したからこそ、薩摩は倒幕に踏み込まざるを得なかったのかもしれない。「慶喜vs大久保」の政局の連続が、結局は慶喜を追い詰め、大久保を押し上げることになったようだ。

戊申戦争に至る政局は一種のクーデターである。本書は、大久保利通が首謀者となり西郷隆盛が謀略を担当したこのクーデターの様子も活写している。

また、維新後の政府の政局や謀略の記述も面白い。西郷隆盛が幕府を挑発して鳥羽・伏見の戦いを引き起こしたのと同じように、後年、大久保利通は西郷隆盛を挑発して西南戦争を引き起こしたのだとしている。

謀略や政局を活写しているのが、本書がロングセラーになっている要因のようだ。

◎西郷隆盛

なぜか『西郷隆盛』だけは上下2巻になっている。著者の筆が止まらなかったのかもしれない。分量が多い分だけ人物像の描写も豊富で、それなりに面白かった。

著者・井上清氏は左翼的な歴史学者である。私が学生時代だった1960年代末は全共闘運動が花やかな時代だった。全共闘支持を表明する助教授や助手は多かったが、京大教授の立場で全共闘支持を主張する井上清氏は特異な存在だった。その後、「日本には尖閣諸島の領有権はない」と主張する本なども著している。

そんな井上清氏が『西郷隆盛』を書いているとは、最近まで知らなかった。西郷隆盛には何となく右翼的なイメージがあるが、井上清氏は西郷隆盛ファンのようだ。著者は、自身の史観をふまえて西郷隆盛に「革命家」と「ヒューマニスト」を見出そうとしている。本書は、著者の感性と理性(?)がにじみ出た奇書である。

著者とはまったく異なる史観の半藤一利氏は『幕末史』において、西郷隆盛を「毛沢東のような人物」と喝破している。文化大革命を支持していた井上清氏も、西郷隆盛に毛沢東を重ねて見ていたように思える。

歴史には「近代化」「進歩」という必然的な流れがあるという史観の著者は、西郷隆盛の謀略で引き起こした戊申戦争を、必然的な戦争と評価している。西郷隆盛たちのクーデター計画について、著者は「政権は鉄砲から生まれる。古い政権を真に打倒して新政権を確立するためにとるべき道についての歴史的真理が、ここに明確にうち出されている。」と述べている。まさに、西郷隆盛=毛沢東だ。

また、著者は西南戦争に追い込まれた西郷隆盛を「大久保に敗れたのではなく、歴史に敗れたのだ」としている。たしかに、そんな要素もあるだろうが、かなりおおげさな言い方だと思う。

◎岩倉具視

岩倉具視に関しては、高校の日本史の教科書で知っている程度で、それ以上のことは知らなかった。

近世以降の公家の世界は、日本史の教科書にもあまり取り上げられず、よくわからない。本書を読んで、公家の世界にも、それなりの政治があったということがわかった。ただし、それは幕末維新の頃の話であり、それ以前の公家の世界の政治は、やはりよくわからない。

武士は身分制度のなかに生きてきたが、公家の世界にはそれ以上に明確な身分制度があった。そして、幕末の雄藩で下級武士が台頭してきたように、公家の世界でも、岩倉具視のような下級公家が台頭した。

公家といえば浮世離れした世界が思い浮かぶ。しかし、幕末という同じ時代の空気を吸っていると、公家も武士も似たような気分になるのかもしれない。多少は浮世離れしながらも、「列参運動」などという公家の世界のなかでの抵抗示唆行動などもあったそうだ。

本書を読んで面白く思ったのは、下級公家だった岩倉具視が、若い頃から「朝廷の制度改革」を痛感していた点だ。同じような頃、幕臣には「幕府改革」を考えていた人々がいたし、雄藩には「藩政改革」を志向する下級武士たちがいた。みんな、似たようなことを考えていたのだと思うと、歴史を動かす「何かの力」のようなものを感じてしまう。

本書を読んで、岩倉具視という人物の概要はわかったが、本当のところ何を考えて何をめざしていた人なのかよくわからない。公武合体を画策し、その後は王政復古を目指し、薩摩などの協力を得てそれを実現してしまうのだが、その背景の思想・理念はよくわからない。単に胆力と弁舌の才のある野心家だったのかもしれない。

やはり、徳川慶喜はわかりにくい ― 2011年08月31日

◎もう一人のキーパーソン

中公新書「維新前夜の群像」の7人(高杉晋作、坂本龍馬、勝海舟、木戸孝允、大久保利通、西郷隆盛、岩倉具視)は幕末維新のキーパーソンである。だが、この7人に徳川慶喜を加えなければ、幕末史の概要は見えてこない。慶喜が果たした役割は、この7人のだれよりも大きいとも言える。

ただし、慶喜という人はわかりにくい。プラス評価とマイナス評価がないまぜで、人によって評価がさまざまに分かれる。人気があるのかないのかも、よくわからない。そんなことを考えながら、慶喜関係の以下の本を読んだ

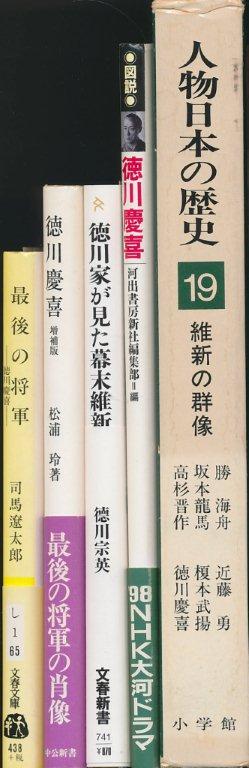

(1)『最後の将軍:徳川慶喜』(司馬遼太郎/文春文庫)

(2)『徳川慶喜:将軍家の明治維新(増補版)』(松浦玲/中公新書)

(3)『図説・徳川慶喜』(河出書房新社編集部=編/河出書房新社)

(4)『徳川家が見た幕末維新』(徳川宗英/文春新書)

(5)『徳川慶喜』(綱淵謙錠/『人物日本の歴史 19(小学館)』所収)

(1)(2)(3)は10年以上前に読んでいたが、内容をほとんど忘れているので再読した。上記の5冊を通読してみて、再読した(1)と(2)が最も面白く、かつ有益だった。

徳川慶喜はペリー来航時17歳、明治元年には32歳、1913年(大正2年)に77歳で亡くなっている。上記の7人と比較すると、最も若い高杉晋作より2歳上で、坂本龍馬より2歳若い。若くして活躍したにもかかわらず長生きしている。

◎歴史小説とは

司馬遼太郎氏の『最後の将軍』は小説である。再読してみて、私の中にある徳川慶喜のイメージは、この小説によって形成されている部分が多いことに気づいた。

松浦玲氏は『徳川慶喜』巻末の「参考文献」に、あえてこの小説を取り上げ、次のようにコメントしている。

「これは分類上疑問の余地なく小説だけれども、歴史論および人物論としても大きな影響力を持ったので挙げておく。ただし、歴史論にかかわるところでは私はあまり賛成できない。それと、こんど読みかえしてみて、こまかな史実が意外に〝事実離れ〟していることに気付き、歴史小説と歴史の関係につき、改めて考えさせられるところがあった。」

歴史学者が歴史小説に抱く普遍的な感慨だと思う。歴史小説は歴史書や歴史の教材ではない。歴史小説を読むとき、読者はその点をふまえておかなければならない。歴史小説に限らず、山崎豊子氏の『沈まぬ太陽』などのモデル小説にも共通の、読者として留意すべき心構えだ。

『最後の将軍』について考える前に、「歴史小説とは何か」を考えてみた。

歴史学者はさまざまな史料を渉猟し、史実を追究する。歴史小説家も史料を渉猟し、史実や歴史上の人物の姿を追究するだろう。しかし、ある段階からは、夾雑物を削ぎ落とし、より明晰な人物像や歴史の姿を造型していくのだと思う。

歴史上の人物が何を考え何を感じていたかは推測するしかない。だが、推測の文体では小説になりにくい。その人物に乗り移って感情移入し、ある種の断定で筆を進めなければならない。

歴史学者は史料の森の中で推論を積み重ねていくが、歴史小説家は、推論を超えて大胆に人物や出来事を造型してしまう。捏造に近い創作もあるだろう。読者が、その造型をウソ臭いと思うか、説得力があって魅力的だと感じるかは、小説家の力量による。

歴史小説は、史実を踏まえていてもフィクションである。ただし、そのフィクションの中に、歴史を読み解く真実が潜んでいないとは言えない。

◎『最後の将軍』の慶喜像

小説の主人公だから当然ではあるが、司馬遼太郎氏が描く慶喜像には魅力がある。どんなことでも(馬術、剣術から投網、月代剃り、飯盛りまで)人並み以上に出来てしまう秀才であり、理屈を駆使した大弁舌の才があり、胆力もある。芝居もできる。ただし、物事に恬淡としていて、野望を持ちあわせていない。時代のゆくえは、見えすぎるほど見えている。だから、人を平然と裏切ることができる。不気味な貴公子と見られることもある。

この慶喜像が実像にどの程度近いかはわからない。ただし、このような人物像をイメージすると、はた目にはわかりにくい言動をくり返していた慶喜が、ある程度は理解しやすくなる。

司馬遼太郎氏がこの小説で言いたかったことは「慶喜の不幸は、さきがみえすぎることであった」に尽きるように思える。

だが、本当に「さきがみえすぎていた」のだろうか。「さきがみえすぎると、自分で信じ込んでいただけ」ではなかろうか。つまりは「慶喜の不幸は、さきがみえすぎると自分で信じてしまったこと」のようにも思える。いずれにしても、ややこしい人である。

◎慶喜の「惜しい」

松浦玲氏の慶喜を見る目は、司馬遼太郎氏とは少し異なり、やや冷ややかなところがある。歴史学者としての冷静な目なのだろう。17歳の慶喜の「将軍になるという野心のなさの表明」をイヤミと見るのは納得できる。

松浦玲氏の『徳川慶喜』では、慶喜の判断ミスをいくつか指摘している。後知恵で歴史上の行動を批判されるのは、慶喜にとっては酷かもしれない。しかし、慶喜の行動には「あの時、こうしておけば・・・」という「惜しい」点がいろいろあるのは確かだ。そう考えると「さきがみえすぎていた」とは思いにくい。

松浦玲氏の指摘する「惜しい」は主に次の三点だ。

(1)文久2年(1862年)、慶喜(将軍後見職)が開国論貫徹のまま上京していれば・・・

(2)文久3年(1863年)、幕府の率兵上京計画を実行し8・18クーデタを先取りしていれば・・・

(3)明治1年(1868年)、鳥羽伏見で、将軍として戦争を継続していれば・・・

特に(3)の鳥羽伏見に関しては、慶喜が先頭に立って戦争を継続すれば勝てたという指摘は多い。

司馬遼太郎氏の『最後の将軍』では、「軍事的に成功しても政治で負ける」と慶喜が判断したことになっている。薩長が幼帝(明治天皇)を確保しているから、政治で負けると考え、さきのさきがみえたから戦線離脱したという見立てだ。

松浦玲氏の見解はそれと異なる。鳥羽伏見で「断乎戦争を続け、勝ちさえすれば、半分幽霊のような、にわかごしらえの天皇政府などすぐにつぶれて、元の関係が回復する」という見方だ。

大政奉還で追い詰められたのは薩長であり、状況を転換しなければ慶喜に滅ぼされるという危機感が、武力闘争になったようだ。

大政奉還後の慶喜は、新たな形の国家の中で自身がリーダーになろうと構想していたに違いない。緒戦の敗北であっさりと自分自身の未来構想を投げ出したのは、わかりにくい性格のせいだろうか。

◎将軍家の子孫から見た慶喜

『徳川家が見た幕末維新』の著者は、田安徳川家十一代当主の実業家である。ご先祖についていろいろ調べていて、幕末史を要領よく整理した読みやすい本だ。

しかし、この本を読んでいて妙な気分になった。徳川幕府はもとより朝廷や薩長に対しても、著者がまんべんない気遣いをしているのが伝わってくる。差しさわりのあることを巧みに避けて語っているように感じられてしまうのだ。

徳川家の末裔と言っても、著者には朝廷や薩長の血も混じっている。徳川も朝廷も薩長も著者にとっては親戚なのだ。慶喜の母親も有栖川家の人だった。慶喜も著者のような気遣いの人だったのだろうか。

本書の慶喜に関する記述で面白かったのは、慶応3年(1867年)に大阪城で繰り広げられた外交饗宴の話だ。イギリス公使のパークスを卓越した外交センスと豪華なフランス料理のフルコースでもてなしたそうだ。

徳川家の末裔は、その頃の様子を次のように見ている。

「各国の公使は、鳥羽伏見の戦いの直前まで大阪城で慶喜と会見していた。表面的には倒幕派が政局をリードしているように見えたが、実際には慶喜の独壇場だった。より強力な、幕府とは異なるかたちの徳川新政権が、慶喜の目前にあったのである。」

著者は、鳥羽伏見の戦いのきっかけとなった西郷隆盛の挑発による薩摩藩邸焼き討ち事件についても独特の見方をしている。西郷隆盛と勝海舟の二人が仕組んだのではないか、という仮説を紹介しているのだ。

また、江戸城無血開城については、勝海舟と西郷隆盛は単に表むきの立役者であり、その裏に高度に仕組まれたシナリオ(輪王寺宮、和宮、天璋院など上流の人々による)があったのでは、という説を開陳している。

さすが、殿さま目線のユニークで面白い見方だ。

◎慶喜は一度も負けていないという見方

『図説・徳川慶喜』は、いろいろな人の文章をまとめたものだ。その中で、巻頭の林左馬氏(徳川慶喜公顕彰会参与)の文章は、慶喜を全面的にプラス評価していて、それなりに面白い。慶喜が目指していたのは国家権力の完璧な奉還であり、「討幕」は官軍によってなされたのではなく、徳川慶喜個人の手で施行完成された、という評価だ。薩長が慶喜につきつけた辞官納地にしても、慶喜が受け入れることでブーメランのように薩長につきつけられてしまったという見解は面白い。

そういう見方が成り立たないとは言えない。

◎独特のスゴミがある軽さ

綱淵謙錠氏の『徳川慶喜』は短い文章だ。松浦玲氏の『徳川慶喜』で紹介されていて、面白そうなので古本で入手した(こういう古本が簡単に入手できるのでネットは便利だ)。

著者は作家だが、もちろんこの文章は小説ではない。評伝スタイルの徳川慶喜論だ。綱淵謙錠氏の慶喜像は司馬遼太郎氏に似た部分もあるが、より暗い。「ぶきみな、底暗いマキャベリストのイメージ」という記述もある。

綱淵謙錠氏は、慶喜のなかに「現代の教養人がもっている性格と共通した」「他人の愛情をシラケさせるなにか」を見ている。それを「いうならば他人との同列を拒否する屈折心理であり、唯我独尊性である」としている。

最後の将軍は、早く生まれすぎた最初の現代人、屈折したインテリ・エリートの第1号だったのだろうか。本人の性格もあるだろうが、彼を取り巻く逆説的で複雑で特異な環境が、独特の人物像を作り上げたように思える。

徳川慶喜は武術や馬術にも優れていたが、武士のイメージからは遠い。激動の政局に対して変幻自在な波乗りをしてきた政治家と言えるだろう。彼にどのような政治理念があったのか、あるいはなかったのか、それは、他の幕末維新の人々と同様に明確ではない。

そして、幕末の空気を吸っていた多くの同時代人たちと同じような「軽さ」をもった人物だったと思う。その軽さには、独特のスゴミも感じられる。三十歳で歴史の表舞台から退場し、その後の47年間は、子作りと多様な趣味(写真、油絵、狩猟、自転車、刺繍などなど)に生きた。軽いというべきか重いというべきか。

中公新書「維新前夜の群像」の7人(高杉晋作、坂本龍馬、勝海舟、木戸孝允、大久保利通、西郷隆盛、岩倉具視)は幕末維新のキーパーソンである。だが、この7人に徳川慶喜を加えなければ、幕末史の概要は見えてこない。慶喜が果たした役割は、この7人のだれよりも大きいとも言える。

ただし、慶喜という人はわかりにくい。プラス評価とマイナス評価がないまぜで、人によって評価がさまざまに分かれる。人気があるのかないのかも、よくわからない。そんなことを考えながら、慶喜関係の以下の本を読んだ

(1)『最後の将軍:徳川慶喜』(司馬遼太郎/文春文庫)

(2)『徳川慶喜:将軍家の明治維新(増補版)』(松浦玲/中公新書)

(3)『図説・徳川慶喜』(河出書房新社編集部=編/河出書房新社)

(4)『徳川家が見た幕末維新』(徳川宗英/文春新書)

(5)『徳川慶喜』(綱淵謙錠/『人物日本の歴史 19(小学館)』所収)

(1)(2)(3)は10年以上前に読んでいたが、内容をほとんど忘れているので再読した。上記の5冊を通読してみて、再読した(1)と(2)が最も面白く、かつ有益だった。

徳川慶喜はペリー来航時17歳、明治元年には32歳、1913年(大正2年)に77歳で亡くなっている。上記の7人と比較すると、最も若い高杉晋作より2歳上で、坂本龍馬より2歳若い。若くして活躍したにもかかわらず長生きしている。

◎歴史小説とは

司馬遼太郎氏の『最後の将軍』は小説である。再読してみて、私の中にある徳川慶喜のイメージは、この小説によって形成されている部分が多いことに気づいた。

松浦玲氏は『徳川慶喜』巻末の「参考文献」に、あえてこの小説を取り上げ、次のようにコメントしている。

「これは分類上疑問の余地なく小説だけれども、歴史論および人物論としても大きな影響力を持ったので挙げておく。ただし、歴史論にかかわるところでは私はあまり賛成できない。それと、こんど読みかえしてみて、こまかな史実が意外に〝事実離れ〟していることに気付き、歴史小説と歴史の関係につき、改めて考えさせられるところがあった。」

歴史学者が歴史小説に抱く普遍的な感慨だと思う。歴史小説は歴史書や歴史の教材ではない。歴史小説を読むとき、読者はその点をふまえておかなければならない。歴史小説に限らず、山崎豊子氏の『沈まぬ太陽』などのモデル小説にも共通の、読者として留意すべき心構えだ。

『最後の将軍』について考える前に、「歴史小説とは何か」を考えてみた。

歴史学者はさまざまな史料を渉猟し、史実を追究する。歴史小説家も史料を渉猟し、史実や歴史上の人物の姿を追究するだろう。しかし、ある段階からは、夾雑物を削ぎ落とし、より明晰な人物像や歴史の姿を造型していくのだと思う。

歴史上の人物が何を考え何を感じていたかは推測するしかない。だが、推測の文体では小説になりにくい。その人物に乗り移って感情移入し、ある種の断定で筆を進めなければならない。

歴史学者は史料の森の中で推論を積み重ねていくが、歴史小説家は、推論を超えて大胆に人物や出来事を造型してしまう。捏造に近い創作もあるだろう。読者が、その造型をウソ臭いと思うか、説得力があって魅力的だと感じるかは、小説家の力量による。

歴史小説は、史実を踏まえていてもフィクションである。ただし、そのフィクションの中に、歴史を読み解く真実が潜んでいないとは言えない。

◎『最後の将軍』の慶喜像

小説の主人公だから当然ではあるが、司馬遼太郎氏が描く慶喜像には魅力がある。どんなことでも(馬術、剣術から投網、月代剃り、飯盛りまで)人並み以上に出来てしまう秀才であり、理屈を駆使した大弁舌の才があり、胆力もある。芝居もできる。ただし、物事に恬淡としていて、野望を持ちあわせていない。時代のゆくえは、見えすぎるほど見えている。だから、人を平然と裏切ることができる。不気味な貴公子と見られることもある。

この慶喜像が実像にどの程度近いかはわからない。ただし、このような人物像をイメージすると、はた目にはわかりにくい言動をくり返していた慶喜が、ある程度は理解しやすくなる。

司馬遼太郎氏がこの小説で言いたかったことは「慶喜の不幸は、さきがみえすぎることであった」に尽きるように思える。

だが、本当に「さきがみえすぎていた」のだろうか。「さきがみえすぎると、自分で信じ込んでいただけ」ではなかろうか。つまりは「慶喜の不幸は、さきがみえすぎると自分で信じてしまったこと」のようにも思える。いずれにしても、ややこしい人である。

◎慶喜の「惜しい」

松浦玲氏の慶喜を見る目は、司馬遼太郎氏とは少し異なり、やや冷ややかなところがある。歴史学者としての冷静な目なのだろう。17歳の慶喜の「将軍になるという野心のなさの表明」をイヤミと見るのは納得できる。

松浦玲氏の『徳川慶喜』では、慶喜の判断ミスをいくつか指摘している。後知恵で歴史上の行動を批判されるのは、慶喜にとっては酷かもしれない。しかし、慶喜の行動には「あの時、こうしておけば・・・」という「惜しい」点がいろいろあるのは確かだ。そう考えると「さきがみえすぎていた」とは思いにくい。

松浦玲氏の指摘する「惜しい」は主に次の三点だ。

(1)文久2年(1862年)、慶喜(将軍後見職)が開国論貫徹のまま上京していれば・・・

(2)文久3年(1863年)、幕府の率兵上京計画を実行し8・18クーデタを先取りしていれば・・・

(3)明治1年(1868年)、鳥羽伏見で、将軍として戦争を継続していれば・・・

特に(3)の鳥羽伏見に関しては、慶喜が先頭に立って戦争を継続すれば勝てたという指摘は多い。

司馬遼太郎氏の『最後の将軍』では、「軍事的に成功しても政治で負ける」と慶喜が判断したことになっている。薩長が幼帝(明治天皇)を確保しているから、政治で負けると考え、さきのさきがみえたから戦線離脱したという見立てだ。

松浦玲氏の見解はそれと異なる。鳥羽伏見で「断乎戦争を続け、勝ちさえすれば、半分幽霊のような、にわかごしらえの天皇政府などすぐにつぶれて、元の関係が回復する」という見方だ。

大政奉還で追い詰められたのは薩長であり、状況を転換しなければ慶喜に滅ぼされるという危機感が、武力闘争になったようだ。

大政奉還後の慶喜は、新たな形の国家の中で自身がリーダーになろうと構想していたに違いない。緒戦の敗北であっさりと自分自身の未来構想を投げ出したのは、わかりにくい性格のせいだろうか。

◎将軍家の子孫から見た慶喜

『徳川家が見た幕末維新』の著者は、田安徳川家十一代当主の実業家である。ご先祖についていろいろ調べていて、幕末史を要領よく整理した読みやすい本だ。

しかし、この本を読んでいて妙な気分になった。徳川幕府はもとより朝廷や薩長に対しても、著者がまんべんない気遣いをしているのが伝わってくる。差しさわりのあることを巧みに避けて語っているように感じられてしまうのだ。

徳川家の末裔と言っても、著者には朝廷や薩長の血も混じっている。徳川も朝廷も薩長も著者にとっては親戚なのだ。慶喜の母親も有栖川家の人だった。慶喜も著者のような気遣いの人だったのだろうか。

本書の慶喜に関する記述で面白かったのは、慶応3年(1867年)に大阪城で繰り広げられた外交饗宴の話だ。イギリス公使のパークスを卓越した外交センスと豪華なフランス料理のフルコースでもてなしたそうだ。

徳川家の末裔は、その頃の様子を次のように見ている。

「各国の公使は、鳥羽伏見の戦いの直前まで大阪城で慶喜と会見していた。表面的には倒幕派が政局をリードしているように見えたが、実際には慶喜の独壇場だった。より強力な、幕府とは異なるかたちの徳川新政権が、慶喜の目前にあったのである。」

著者は、鳥羽伏見の戦いのきっかけとなった西郷隆盛の挑発による薩摩藩邸焼き討ち事件についても独特の見方をしている。西郷隆盛と勝海舟の二人が仕組んだのではないか、という仮説を紹介しているのだ。

また、江戸城無血開城については、勝海舟と西郷隆盛は単に表むきの立役者であり、その裏に高度に仕組まれたシナリオ(輪王寺宮、和宮、天璋院など上流の人々による)があったのでは、という説を開陳している。

さすが、殿さま目線のユニークで面白い見方だ。

◎慶喜は一度も負けていないという見方

『図説・徳川慶喜』は、いろいろな人の文章をまとめたものだ。その中で、巻頭の林左馬氏(徳川慶喜公顕彰会参与)の文章は、慶喜を全面的にプラス評価していて、それなりに面白い。慶喜が目指していたのは国家権力の完璧な奉還であり、「討幕」は官軍によってなされたのではなく、徳川慶喜個人の手で施行完成された、という評価だ。薩長が慶喜につきつけた辞官納地にしても、慶喜が受け入れることでブーメランのように薩長につきつけられてしまったという見解は面白い。

そういう見方が成り立たないとは言えない。

◎独特のスゴミがある軽さ

綱淵謙錠氏の『徳川慶喜』は短い文章だ。松浦玲氏の『徳川慶喜』で紹介されていて、面白そうなので古本で入手した(こういう古本が簡単に入手できるのでネットは便利だ)。

著者は作家だが、もちろんこの文章は小説ではない。評伝スタイルの徳川慶喜論だ。綱淵謙錠氏の慶喜像は司馬遼太郎氏に似た部分もあるが、より暗い。「ぶきみな、底暗いマキャベリストのイメージ」という記述もある。

綱淵謙錠氏は、慶喜のなかに「現代の教養人がもっている性格と共通した」「他人の愛情をシラケさせるなにか」を見ている。それを「いうならば他人との同列を拒否する屈折心理であり、唯我独尊性である」としている。

最後の将軍は、早く生まれすぎた最初の現代人、屈折したインテリ・エリートの第1号だったのだろうか。本人の性格もあるだろうが、彼を取り巻く逆説的で複雑で特異な環境が、独特の人物像を作り上げたように思える。

徳川慶喜は武術や馬術にも優れていたが、武士のイメージからは遠い。激動の政局に対して変幻自在な波乗りをしてきた政治家と言えるだろう。彼にどのような政治理念があったのか、あるいはなかったのか、それは、他の幕末維新の人々と同様に明確ではない。

そして、幕末の空気を吸っていた多くの同時代人たちと同じような「軽さ」をもった人物だったと思う。その軽さには、独特のスゴミも感じられる。三十歳で歴史の表舞台から退場し、その後の47年間は、子作りと多様な趣味(写真、油絵、狩猟、自転車、刺繍などなど)に生きた。軽いというべきか重いというべきか。

最近のコメント