『文明が衰亡するとき』で人は衰亡史の中で生きていると気づいた ― 2019年03月01日

1996年に62歳で急逝した政治学者・高坂正堯の『文明が衰亡するとき』を読んだ。

『文明が衰亡するとき』(高坂正堯/新潮選書)

38年前に刊行された本だが、塩野七生氏の気合の入った推薦文のオビを巻いていまも書店に並んでいる。そのオビに誘われて駅前の本屋で購入した。

高坂正堯は現実主義の保守系論客だったが幅広い層から評価されていた。本書にリベラリズムに関する次のような記述があった。

「リベラリズムはなまくらに見えるが、強い'しん'がなければ存立しえないものなのである。(…)リベラルな立場というものは、自制心と強い自信とがなければ保持できないものなのである。」

この記述は、「リベラル」な強さをもっていたヴェネツィアが17世紀になって不寛容な教皇庁やスペインとの対立の中でその強さを失っていくさま(ヴェネツィア衰亡の過程)の分析に出てくる。「リベラル」という旗幟が褪せて見える現代への示唆に思えた。

『文明が衰亡するとき』は三部構成で、第一部でローマの衰亡、第二部でヴェネツィアの衰亡を論じ、第三部は「アメリカの苦悩」というタイトルで現代(1980年頃)のアメリカと日本を論じている。私には第一部、第二部が面白かった。

著者によれば「衰亡論のなかった文明や時代というものは存在しない」そうだ。人がいつの時代にも衰亡論に惹かれるのはよくわかる。私も衰亡論が好きだ。

ローマもヴェネツィアも未曾有の繁栄の後に衰亡する。衰亡の原因はこれまでに多種多様の見解が提示され、そのいくつかを本書で紹介している。そのうえで、著者は衰亡論はそれが書かれた時代の反映だと指摘している。論者たちは、自分が生きている時代への懸念を過去の文明の衰亡の原因と関連づけて考えがちなのだ。歴史から学ぶとはそういうことだと得心した。

ローマやヴェネツィアの衰亡を検討する本書を読んで感じたのは、衰亡の歴史は単純な過程ではないということだ。衰亡期にあってもさまざな施策や活動による興隆はあるし、すべての分野が一様に衰亡していくのではない。起伏に富んだ複雑な過程なのである。考えてみれば世界史の約半分は衰亡史であり、多くの人がその中で生きてきたのだ。

本書の第三部では1981年の時点で、米国衰亡の兆候をローマやヴェネツィアの先例をふまえて論じている。米国大統領がカーターからレーガンに交替したばかりのソ連崩壊以前の論評なので、2019年の現在から見れば見当はずれの指摘もある。とはいえ、米国の頽廃ということは半世紀以上昔の終戦直後から論じられてきたことだし、トランプ大統領の米国はまさに米国文明衰亡の顕在化のようにも見える。本書は多面的で長期にわたる現代衰亡史の一断面を提示しているのだと思えた。

『文明が衰亡するとき』(高坂正堯/新潮選書)

38年前に刊行された本だが、塩野七生氏の気合の入った推薦文のオビを巻いていまも書店に並んでいる。そのオビに誘われて駅前の本屋で購入した。

高坂正堯は現実主義の保守系論客だったが幅広い層から評価されていた。本書にリベラリズムに関する次のような記述があった。

「リベラリズムはなまくらに見えるが、強い'しん'がなければ存立しえないものなのである。(…)リベラルな立場というものは、自制心と強い自信とがなければ保持できないものなのである。」

この記述は、「リベラル」な強さをもっていたヴェネツィアが17世紀になって不寛容な教皇庁やスペインとの対立の中でその強さを失っていくさま(ヴェネツィア衰亡の過程)の分析に出てくる。「リベラル」という旗幟が褪せて見える現代への示唆に思えた。

『文明が衰亡するとき』は三部構成で、第一部でローマの衰亡、第二部でヴェネツィアの衰亡を論じ、第三部は「アメリカの苦悩」というタイトルで現代(1980年頃)のアメリカと日本を論じている。私には第一部、第二部が面白かった。

著者によれば「衰亡論のなかった文明や時代というものは存在しない」そうだ。人がいつの時代にも衰亡論に惹かれるのはよくわかる。私も衰亡論が好きだ。

ローマもヴェネツィアも未曾有の繁栄の後に衰亡する。衰亡の原因はこれまでに多種多様の見解が提示され、そのいくつかを本書で紹介している。そのうえで、著者は衰亡論はそれが書かれた時代の反映だと指摘している。論者たちは、自分が生きている時代への懸念を過去の文明の衰亡の原因と関連づけて考えがちなのだ。歴史から学ぶとはそういうことだと得心した。

ローマやヴェネツィアの衰亡を検討する本書を読んで感じたのは、衰亡の歴史は単純な過程ではないということだ。衰亡期にあってもさまざな施策や活動による興隆はあるし、すべての分野が一様に衰亡していくのではない。起伏に富んだ複雑な過程なのである。考えてみれば世界史の約半分は衰亡史であり、多くの人がその中で生きてきたのだ。

本書の第三部では1981年の時点で、米国衰亡の兆候をローマやヴェネツィアの先例をふまえて論じている。米国大統領がカーターからレーガンに交替したばかりのソ連崩壊以前の論評なので、2019年の現在から見れば見当はずれの指摘もある。とはいえ、米国の頽廃ということは半世紀以上昔の終戦直後から論じられてきたことだし、トランプ大統領の米国はまさに米国文明衰亡の顕在化のようにも見える。本書は多面的で長期にわたる現代衰亡史の一断面を提示しているのだと思えた。

「なぜ?」をベースの講演のような『世界史』と『ローマ史』 ― 2019年03月07日

ローマ史の歴史学者・本村凌二氏の『多神教と一神教』(岩波新書) 、『ローマ人の愛と性』(講談社現代新書)を読んだのを機に次の近著を読んだ。

『教養としての世界史の読み方』(本村凌二/PHP研究所/2017.1)

『教養としてのローマ史の読み方』(本村凌二/PHP研究所/2018.3)

『教養としての世界史の読み方』(以下『世界史』)の1年後に『教養としてのローマ史の読み方』(以下『ローマ史』)が刊行されている。

「教養としての」とは安直なネーミングだと感じたが『世界史』の「序章」を読んで納得した。本村氏はグローバルスタンダードの教養は「古典」と「世界史」だと考えていて、いまの日本人の教養に懸念を抱いている。だから、あえてこんなタイトルにしたそうだ。

2冊とも「なぜ?」という課題をベースにしたエッセイ風の歴史解説で読みやすい。面白くてためになる講演を聞いている気分で興味深く読了した。

ローマ史研究者の本村氏が「世界史」と銘打った本を書いたのはは画期的なことかもしれない。『世界史』の「はじめに」で著者は専門領域を超えて「世界史」を語る抱負を述べている。歴史学者の心意気を感じた。

『世界史』は7つの切り口で世界史を縦横に語っている。どれも面白いが、冒頭の「乾燥化が文明を発祥させた」という話には驚いた。大河の畔で四大文明(この言葉は日本ローカルだそうだ)が発祥した頃、日本では一万年に及ぶ縄文時代が延々と続いていて、文明は発祥しなかった。日本では乾燥化が起こらず、快適な環境の中での自足した暮らしを一万年も日々繰り返していたのである。

環境悪化が文明を生んだとは、われわれの文明世界の皮肉を感じてしまう。

『世界史』には他にも興味深い指摘が多いが、全般を通じて印象に残るのは日本という島国の特殊性である。世界史には「人の大移動」という側面があり、日本はほとんどその影響を受けていない。それはハッピーだったかもしれないが、この先どうなるかはわからない。

本村氏は『ローマ人の愛と性』の「あとがき」で、塩野七生氏をひきあいに自身を「天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家」と語っていたが、『世界史』には塩野七生氏にも似た警世家の書の趣がある。

『ローマ史』は私には手頃な知識整理の復習書だった。同時に新た知見も得られた。著者がローマ史の研究家だから『世界史』にも「ローマとの比較で見えてくる世界」という章があり、2冊続けて読むと多少の重複感がある。だが『世界史』での記述を敷衍・発展させた記述になっていて、その変化を楽しめた。

『ローマ史』には「ネロは本当にキリスト教徒を迫害したのか」という項目があり、その内容に唸らされた。研究者でなければ書けない指摘である。史料を丹念に検討すると、ネロがキリスト教徒を迫害したという史実はかなり疑わしいそうだ。本村氏はこの項目を次のようにさらりと締めくくっている。

「ネロにとっては濡れ衣かもしれませんが、ヨーロッパで「ネロ」という名が暴君の代名詞として定着したのは、母親殺し以上に、キリスト教徒迫害が大きく関係しているのですから、目立ちたがり屋だったネロは、身に覚えのない悪行が一つ加わったとしても、たいして気にしていないかもしれません。」

『ローマ史』の末尾はローマ滅亡の原因を語る「交響曲『古代末期』」になり、締めくくりで「アメリカの非寛容を加速させるトランプ大統領」に言及している。『世界史』と同様に『ローマ史』もまた警世の書である。

『教養としての世界史の読み方』(本村凌二/PHP研究所/2017.1)

『教養としてのローマ史の読み方』(本村凌二/PHP研究所/2018.3)

『教養としての世界史の読み方』(以下『世界史』)の1年後に『教養としてのローマ史の読み方』(以下『ローマ史』)が刊行されている。

「教養としての」とは安直なネーミングだと感じたが『世界史』の「序章」を読んで納得した。本村氏はグローバルスタンダードの教養は「古典」と「世界史」だと考えていて、いまの日本人の教養に懸念を抱いている。だから、あえてこんなタイトルにしたそうだ。

2冊とも「なぜ?」という課題をベースにしたエッセイ風の歴史解説で読みやすい。面白くてためになる講演を聞いている気分で興味深く読了した。

ローマ史研究者の本村氏が「世界史」と銘打った本を書いたのはは画期的なことかもしれない。『世界史』の「はじめに」で著者は専門領域を超えて「世界史」を語る抱負を述べている。歴史学者の心意気を感じた。

『世界史』は7つの切り口で世界史を縦横に語っている。どれも面白いが、冒頭の「乾燥化が文明を発祥させた」という話には驚いた。大河の畔で四大文明(この言葉は日本ローカルだそうだ)が発祥した頃、日本では一万年に及ぶ縄文時代が延々と続いていて、文明は発祥しなかった。日本では乾燥化が起こらず、快適な環境の中での自足した暮らしを一万年も日々繰り返していたのである。

環境悪化が文明を生んだとは、われわれの文明世界の皮肉を感じてしまう。

『世界史』には他にも興味深い指摘が多いが、全般を通じて印象に残るのは日本という島国の特殊性である。世界史には「人の大移動」という側面があり、日本はほとんどその影響を受けていない。それはハッピーだったかもしれないが、この先どうなるかはわからない。

本村氏は『ローマ人の愛と性』の「あとがき」で、塩野七生氏をひきあいに自身を「天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家」と語っていたが、『世界史』には塩野七生氏にも似た警世家の書の趣がある。

『ローマ史』は私には手頃な知識整理の復習書だった。同時に新た知見も得られた。著者がローマ史の研究家だから『世界史』にも「ローマとの比較で見えてくる世界」という章があり、2冊続けて読むと多少の重複感がある。だが『世界史』での記述を敷衍・発展させた記述になっていて、その変化を楽しめた。

『ローマ史』には「ネロは本当にキリスト教徒を迫害したのか」という項目があり、その内容に唸らされた。研究者でなければ書けない指摘である。史料を丹念に検討すると、ネロがキリスト教徒を迫害したという史実はかなり疑わしいそうだ。本村氏はこの項目を次のようにさらりと締めくくっている。

「ネロにとっては濡れ衣かもしれませんが、ヨーロッパで「ネロ」という名が暴君の代名詞として定着したのは、母親殺し以上に、キリスト教徒迫害が大きく関係しているのですから、目立ちたがり屋だったネロは、身に覚えのない悪行が一つ加わったとしても、たいして気にしていないかもしれません。」

『ローマ史』の末尾はローマ滅亡の原因を語る「交響曲『古代末期』」になり、締めくくりで「アメリカの非寛容を加速させるトランプ大統領」に言及している。『世界史』と同様に『ローマ史』もまた警世の書である。

琉球の「組踊」を東京の国立劇場で観た(天皇・皇后も) ― 2019年03月09日

今年1月、「国立劇場おきなわ」で琉球古典音楽を鑑賞したとき、この劇場は琉球の歌舞劇「組踊」継承のために作られたと知り、機会があれば組踊なるものを一度は観たいと思った。その機会が思いがけなく早くきた。

本日(2019年3月9日)、半蔵門の国立劇場で「組踊と琉球舞踏」という催しがあった。大劇場での1日限りの上演は満席だった。ロビーで玉城デニー知事を見かけて少しびっくりした。さらに驚いたことに天皇、皇后両陛下が観劇のため来場した。

演目は以下の通りである。

第1部 組踊「辺戸の大王」

第2部 琉球舞踊(5演目)

第3部 組踊「二童敵討」

組踊は18世紀初頭に本土の能、狂言、歌舞伎等を参考に作られたそうだ。確かにこの3つの要素が感じられる。地謡と演奏によるゆっくりした所作の舞踊劇で、謡うような台詞も入る。

地謡や台詞は沖縄方言(ウチナーグ)なので聞いて理解するのは難しいが、舞台両脇の電光掲示板に「日本語訳」が表示されるので問題はない。

地謡や台詞を聞きながら電光掲示板を眺めていると不思議な気分になる。沖縄方言は明らかに日本語であり、部分的には聞き取れるが、電光掲示板の「日本語訳」がなければ全体の意味がつかめない。ヨーロッパには方言に近い各国語があるようだが、そんな人が近隣国の言葉を聞くと(たとえば、ドイツ人がオランダ語を聞く)と、こんな気分になるのだろかなどと考えた。

島国の単一民族(?)と言われる日本人にとって、己れの文化の多様性を自覚させてくれるのが沖縄という存在である。

組踊「辺戸の大王」は百二十歳(!)の大王の長寿を祝う宴で子や孫が踊りを披露し、最後は大王も一緒になって踊るという目出度い舞踊劇である。冒頭では「父母の御歳は今年百二十歳」と言っておきながら、最後の方では「大王様の百歳のお祝いですから」とアバウトなのも愛嬌だ。

沖縄の新聞の死亡広告を見ると、故人の子や孫をはじめ多くの縁者が羅列されているのに驚く。大勢の子や孫に囲まれて踊る「辺戸の大王」を観て、あの羅列を連想した。

本日(2019年3月9日)、半蔵門の国立劇場で「組踊と琉球舞踏」という催しがあった。大劇場での1日限りの上演は満席だった。ロビーで玉城デニー知事を見かけて少しびっくりした。さらに驚いたことに天皇、皇后両陛下が観劇のため来場した。

演目は以下の通りである。

第1部 組踊「辺戸の大王」

第2部 琉球舞踊(5演目)

第3部 組踊「二童敵討」

組踊は18世紀初頭に本土の能、狂言、歌舞伎等を参考に作られたそうだ。確かにこの3つの要素が感じられる。地謡と演奏によるゆっくりした所作の舞踊劇で、謡うような台詞も入る。

地謡や台詞は沖縄方言(ウチナーグ)なので聞いて理解するのは難しいが、舞台両脇の電光掲示板に「日本語訳」が表示されるので問題はない。

地謡や台詞を聞きながら電光掲示板を眺めていると不思議な気分になる。沖縄方言は明らかに日本語であり、部分的には聞き取れるが、電光掲示板の「日本語訳」がなければ全体の意味がつかめない。ヨーロッパには方言に近い各国語があるようだが、そんな人が近隣国の言葉を聞くと(たとえば、ドイツ人がオランダ語を聞く)と、こんな気分になるのだろかなどと考えた。

島国の単一民族(?)と言われる日本人にとって、己れの文化の多様性を自覚させてくれるのが沖縄という存在である。

組踊「辺戸の大王」は百二十歳(!)の大王の長寿を祝う宴で子や孫が踊りを披露し、最後は大王も一緒になって踊るという目出度い舞踊劇である。冒頭では「父母の御歳は今年百二十歳」と言っておきながら、最後の方では「大王様の百歳のお祝いですから」とアバウトなのも愛嬌だ。

沖縄の新聞の死亡広告を見ると、故人の子や孫をはじめ多くの縁者が羅列されているのに驚く。大勢の子や孫に囲まれて踊る「辺戸の大王」を観て、あの羅列を連想した。

『ローマ帝国の崩壊』は論争的面白さがある本だった ― 2019年03月11日

5年前に購入し未読棚に積んであった次の本を読んだ。

『ローマ帝国の崩壊:文明が終わるということ』(ブライアン・ウォード=パーキンズ/南雲泰輔訳/白水社)

高坂正堯の『文明が衰亡するとき』や本村凌二氏の『教養としてのローマ史の読み方』を読んで、頭が古代ローマ史への関心に回帰してきたのだ。いつまで続くかはわからないが。

気合を入れて取り組まねばならないハードな本かと思っていたが、読み始めると引きこまれて短時間で読了した。意外に面白い。その面白さは論争的なところにあり、格闘技を観戦する気分で読み進めた。

著者の攻撃対象は、ローマ帝国は衰退・滅亡したのではなく新たな社会へ変容したと主張する「変容説」「古代末期論」である。私の不案内な学問世界の話であり、いきなりのバトルに面食らったが、読み進めるに従って何となく事情が見えてきた。

5年前に読んで読後感を書いた『新・ローマ帝国衰亡史』(南川高志/岩波新書)に「変容説」の紹介があったような気がしてきて、パラパラとめくってみた。その序章に「変容」や「古代末期」をめぐる学界動向の紹介があった(南川氏は「変容」に与しているのではなく、独自の観点で「ローマ帝国は自壊した」と論じている)。

私が読んだローマ史関連の本で印象が強いのは塩野七生氏の『ローマ人の物語』とギボンの『ローマ帝国衰亡史』である。と言っても、その内容の大半は蒸発していている。私の頭の中にある漠然とした西ローマ帝国滅亡のイメージは、蛮族の侵入とキリスト教の普及によってローマ的なもの(寛容で開放的、強権的かつ実学的、世俗的、快楽的なもの)が失われていく衰退・滅亡である。

そんなローマ視点の「衰退」「滅亡」を否定し、ゲルマン視点で肯定的に社会の「変容」を論じるのが「変容説」のようだ。それを真向から否定し、ローマ帝国衰亡期は「変容」などという穏やかな時代ではなく、経済や文化が劇的に収縮・後退し「ひとつの文明が死んだのだ」というのが著者の主張である。

その主張の根拠は主に考古学的な遺品であり、かなりの説得力があると思えた。

著者はローマで生まれ育ったイギリス人だそうだが、本書からはドイツ人やフランス人への多少の反感が感じられる。千数百年前にローマ帝国に侵入してきたゲルマン人への恨みが残っているわけではないだろうが、古代ローマを論じる中でナチス・ドイツやEUにまで言及しているのに少々唖然とした。歴史解釈とは現代史だと了解するとともに、ヨーロッパ世界とは生々しい歴史の堆積の上澄みだと感じた。

『ローマ帝国の崩壊:文明が終わるということ』(ブライアン・ウォード=パーキンズ/南雲泰輔訳/白水社)

高坂正堯の『文明が衰亡するとき』や本村凌二氏の『教養としてのローマ史の読み方』を読んで、頭が古代ローマ史への関心に回帰してきたのだ。いつまで続くかはわからないが。

気合を入れて取り組まねばならないハードな本かと思っていたが、読み始めると引きこまれて短時間で読了した。意外に面白い。その面白さは論争的なところにあり、格闘技を観戦する気分で読み進めた。

著者の攻撃対象は、ローマ帝国は衰退・滅亡したのではなく新たな社会へ変容したと主張する「変容説」「古代末期論」である。私の不案内な学問世界の話であり、いきなりのバトルに面食らったが、読み進めるに従って何となく事情が見えてきた。

5年前に読んで読後感を書いた『新・ローマ帝国衰亡史』(南川高志/岩波新書)に「変容説」の紹介があったような気がしてきて、パラパラとめくってみた。その序章に「変容」や「古代末期」をめぐる学界動向の紹介があった(南川氏は「変容」に与しているのではなく、独自の観点で「ローマ帝国は自壊した」と論じている)。

私が読んだローマ史関連の本で印象が強いのは塩野七生氏の『ローマ人の物語』とギボンの『ローマ帝国衰亡史』である。と言っても、その内容の大半は蒸発していている。私の頭の中にある漠然とした西ローマ帝国滅亡のイメージは、蛮族の侵入とキリスト教の普及によってローマ的なもの(寛容で開放的、強権的かつ実学的、世俗的、快楽的なもの)が失われていく衰退・滅亡である。

そんなローマ視点の「衰退」「滅亡」を否定し、ゲルマン視点で肯定的に社会の「変容」を論じるのが「変容説」のようだ。それを真向から否定し、ローマ帝国衰亡期は「変容」などという穏やかな時代ではなく、経済や文化が劇的に収縮・後退し「ひとつの文明が死んだのだ」というのが著者の主張である。

その主張の根拠は主に考古学的な遺品であり、かなりの説得力があると思えた。

著者はローマで生まれ育ったイギリス人だそうだが、本書からはドイツ人やフランス人への多少の反感が感じられる。千数百年前にローマ帝国に侵入してきたゲルマン人への恨みが残っているわけではないだろうが、古代ローマを論じる中でナチス・ドイツやEUにまで言及しているのに少々唖然とした。歴史解釈とは現代史だと了解するとともに、ヨーロッパ世界とは生々しい歴史の堆積の上澄みだと感じた。

行き掛り上、ピーター・ブラウンの『古代末期の世界』を読んだが… ― 2019年03月13日

ブライアン・ウォード=パーキンズの『ローマ帝国の崩壊』を読んだ行き掛り上、彼が批判している「古代末期論」の本にも目を通しておこうと考え、次の本を読んだ。

『古代末期の世界:ローマ帝国はなぜキリスト教化したのか?』(ピーター・ブラウン/宮島直機訳/刀水書房)

1971年に原著が出た本書は、かなり有名な本のようだ。パーキンズは『ローマ帝国の崩壊』の冒頭で次のように言及している。

「ローマ帝国の終焉についてはるかに穏やかな捉え方が広まっていることを知ったとき、私は驚きを感じたわけである。この動きの知的指導者は、すばらしい歴史家にして名文家のピーター・ブラウンである。彼は1971年に出版した『古代末期の世界』において、紀元200年ごろに始まり8世紀まで続く新しい時代としての「古代末期」(Late Antiquity)を、ローマ帝国の西半分の崩壊ではなく、活気に満ちた宗教的・文化的議論の時代として定義した。」

また、古代ローマ史の歴史学者・本村凌二氏は『地中海世界とローマ帝国』(講談社/2007年)の中で「古代末期」という考え方に関して、本書を次のように紹介している。

「大きな問題を提起したのは、その(ピーター・ブラウンの)『古代末期の世界』(The World of Late Antiquity )である。この本は一般向けの啓蒙書であったが、新しい歴史の見方にもあふれていた。それによれば200年から700年までの地中海世界は、変貌していく部分と、伝統の古典古代の文明を継続している部分との間の緊張関係のなかにあるという。その時代には没落とか衰退とかいう見方では理解できないものが少なくないのである。」

事前に上記のようなコメントを読んでいたので、かなり期待して読み始めたのだが、私には意外と読みにくかった。宗教や新プラトン主義など、やや抽象的な事項をメインに扱っているので、私の頭で咀嚼しにくい部分もある。ぼんやりとではあるが「古代末期」において人間の精神世界に大きな変化があったということは了解できた。機会があれば再精読したい。

「背教者」ユリアヌス帝に関する次の記述は面白かった。

「もし彼が長生きしていれば、ローマ帝国の支配層はキリスト教を放棄していたことであろう。13世紀の中国でも、支配層は仏教を捨てて儒教に復帰しているからである。中国で仏教にしがみついていたのは、下層民だけであった。たとえユリアヌス帝時代にローマ帝国の下層民がキリスト教にしがみついていたとしても、支配層は本物の「ヘレネス」になっていたはずである。」

意外だったのは、この時代に道路網が機能しなくなったこと、文字を読める人が減少したことについて本書でも言及している点だ。これらはパーキンズの『ローマ帝国の崩壊』において「文明の死」の傍証として述べられていることである。

精神世界にウエイトをおいた『古代末期の世界』と経済にウエイトをおいた『ローマ帝国の崩壊』はすれ違っているようにも思えた。

『古代末期の世界:ローマ帝国はなぜキリスト教化したのか?』(ピーター・ブラウン/宮島直機訳/刀水書房)

1971年に原著が出た本書は、かなり有名な本のようだ。パーキンズは『ローマ帝国の崩壊』の冒頭で次のように言及している。

「ローマ帝国の終焉についてはるかに穏やかな捉え方が広まっていることを知ったとき、私は驚きを感じたわけである。この動きの知的指導者は、すばらしい歴史家にして名文家のピーター・ブラウンである。彼は1971年に出版した『古代末期の世界』において、紀元200年ごろに始まり8世紀まで続く新しい時代としての「古代末期」(Late Antiquity)を、ローマ帝国の西半分の崩壊ではなく、活気に満ちた宗教的・文化的議論の時代として定義した。」

また、古代ローマ史の歴史学者・本村凌二氏は『地中海世界とローマ帝国』(講談社/2007年)の中で「古代末期」という考え方に関して、本書を次のように紹介している。

「大きな問題を提起したのは、その(ピーター・ブラウンの)『古代末期の世界』(The World of Late Antiquity )である。この本は一般向けの啓蒙書であったが、新しい歴史の見方にもあふれていた。それによれば200年から700年までの地中海世界は、変貌していく部分と、伝統の古典古代の文明を継続している部分との間の緊張関係のなかにあるという。その時代には没落とか衰退とかいう見方では理解できないものが少なくないのである。」

事前に上記のようなコメントを読んでいたので、かなり期待して読み始めたのだが、私には意外と読みにくかった。宗教や新プラトン主義など、やや抽象的な事項をメインに扱っているので、私の頭で咀嚼しにくい部分もある。ぼんやりとではあるが「古代末期」において人間の精神世界に大きな変化があったということは了解できた。機会があれば再精読したい。

「背教者」ユリアヌス帝に関する次の記述は面白かった。

「もし彼が長生きしていれば、ローマ帝国の支配層はキリスト教を放棄していたことであろう。13世紀の中国でも、支配層は仏教を捨てて儒教に復帰しているからである。中国で仏教にしがみついていたのは、下層民だけであった。たとえユリアヌス帝時代にローマ帝国の下層民がキリスト教にしがみついていたとしても、支配層は本物の「ヘレネス」になっていたはずである。」

意外だったのは、この時代に道路網が機能しなくなったこと、文字を読める人が減少したことについて本書でも言及している点だ。これらはパーキンズの『ローマ帝国の崩壊』において「文明の死」の傍証として述べられていることである。

精神世界にウエイトをおいた『古代末期の世界』と経済にウエイトをおいた『ローマ帝国の崩壊』はすれ違っているようにも思えた。

キリスト教を相対化した歴史書 ― 2019年03月18日

先日読んだ本村凌二氏の『教養としてのローマ史の読み方』に次の記述があった。

「フランスを代表する歴史家ポール・ヴェーヌは、著書『「私たちの世界」がキリスト教になったとき――コンスタンティヌスという男』(岩波書店)の中で、次のような疑問を投げかけています。/「もしユリアヌスがあと20年間生きていたら、本当にキリスト教があれだけ普及しただろうか」」

辻邦生の『背教者ユリアヌス』を読んで以来、31歳で戦死したこの皇帝に関心があり、この一節を読んで本書を読みたくなった。ポール・ヴェーヌという1930年生まれの歴史家は私には未知の人である。本書の原著は2007年、訳書は2010年に刊行されている。

読み始めてすぐに面食らった。第1章のタイトルは「人類の救世主コンスタンティヌス」である。キリスト教がローマの多神教に比べていかに優れていたか、そのキリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝はいかに敬虔で真面目で気宇壮大なキリスト教信者であったかを述べている。

キリスト教を公認したミラノ勅令で高名なコンスタンティヌス大帝だが、私にはあまりいいイメージはない。辻邦生の『背教者ユリアヌス』には、ユリアヌスの叔父がコンスタンティヌスについて次のように語る場面がある。

「コンスタンティンヌスに関するかぎり、すべてが悪だ。(…)あの男は、野心のためとなると、なんでもやる。妻も殺せば子も殺す。友人を裏切れば親だって売りとばす。面とむかっては、白い歯を出して、無邪気そのもという顔をして笑うが、くるりと後を振りかえるだけで、すでに残忍な殺意で顔がゆがむのだ。」

小説の一登場人物の科白ではあるが、さんざんな言われようである。

ポール・ヴェーヌもコンスタンティヌスは「厚顔無恥な計略家」「迷信家」「ただ計算によってのみキリスト教徒になった軍人にして粗暴な政治家」と言われてきたと述べている。そんな従来のコンスタンティヌス像を転換しているのが本書である。

キリスト教とコンスタンティヌス大帝を賞賛するように思える記述にやや興ざめ気分になったが、著者はキリスト教徒ではないとの紹介があったので読み続けると、次第に面白くなってきた。

著者はコンスタンティヌスのキリスト教への改宗や信仰は本物であるとしつつも、それを彼の個人的事情に帰し、その原因は不明だとしている。当時のローマ人の大部分は異教徒(非キリスト教)で、キリスト教は一部の人のみが理解できる「前衛」思想だった。コンスタンティヌスは異教を軽蔑したが排斥したわけではない。

著者はコンスタンティヌスをレーニンやトロッキーと同種の、自身の思想を信じることができた革命家だとし、その後継者たちは日和見的・保身的にそれを受け継いだだけで、信念や信仰を受け継いだわけではないとしている。面白い見解である。

コンスタンティヌス後、ユリアヌスによって従来の宗教が復活するも、ユリアヌスの死によってキリスト教が復活する。私には、その事情がわかりにくかったが、著者はその事情を解説したうえで「どっちにころんでもおかしくなかった」としている。明解で納得できた。

キリスト教が世界宗教になったのは、「神のものは神へ、カエサルのものはカエサルへ」と神とカエサルを峻別するのではなく「〈神〉がカエサルに重くのしかかった」からである、という見解は説得的だ。下からの布教ではなく上からの布教というイメージは新鮮である。

そして最終章で、著者は「ヨーロッパはキリスト教の根をもっている」という考えをきっぱりと否定している。キリスト教を相対化した興味深い見解である。

「フランスを代表する歴史家ポール・ヴェーヌは、著書『「私たちの世界」がキリスト教になったとき――コンスタンティヌスという男』(岩波書店)の中で、次のような疑問を投げかけています。/「もしユリアヌスがあと20年間生きていたら、本当にキリスト教があれだけ普及しただろうか」」

辻邦生の『背教者ユリアヌス』を読んで以来、31歳で戦死したこの皇帝に関心があり、この一節を読んで本書を読みたくなった。ポール・ヴェーヌという1930年生まれの歴史家は私には未知の人である。本書の原著は2007年、訳書は2010年に刊行されている。

読み始めてすぐに面食らった。第1章のタイトルは「人類の救世主コンスタンティヌス」である。キリスト教がローマの多神教に比べていかに優れていたか、そのキリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝はいかに敬虔で真面目で気宇壮大なキリスト教信者であったかを述べている。

キリスト教を公認したミラノ勅令で高名なコンスタンティヌス大帝だが、私にはあまりいいイメージはない。辻邦生の『背教者ユリアヌス』には、ユリアヌスの叔父がコンスタンティヌスについて次のように語る場面がある。

「コンスタンティンヌスに関するかぎり、すべてが悪だ。(…)あの男は、野心のためとなると、なんでもやる。妻も殺せば子も殺す。友人を裏切れば親だって売りとばす。面とむかっては、白い歯を出して、無邪気そのもという顔をして笑うが、くるりと後を振りかえるだけで、すでに残忍な殺意で顔がゆがむのだ。」

小説の一登場人物の科白ではあるが、さんざんな言われようである。

ポール・ヴェーヌもコンスタンティヌスは「厚顔無恥な計略家」「迷信家」「ただ計算によってのみキリスト教徒になった軍人にして粗暴な政治家」と言われてきたと述べている。そんな従来のコンスタンティヌス像を転換しているのが本書である。

キリスト教とコンスタンティヌス大帝を賞賛するように思える記述にやや興ざめ気分になったが、著者はキリスト教徒ではないとの紹介があったので読み続けると、次第に面白くなってきた。

著者はコンスタンティヌスのキリスト教への改宗や信仰は本物であるとしつつも、それを彼の個人的事情に帰し、その原因は不明だとしている。当時のローマ人の大部分は異教徒(非キリスト教)で、キリスト教は一部の人のみが理解できる「前衛」思想だった。コンスタンティヌスは異教を軽蔑したが排斥したわけではない。

著者はコンスタンティヌスをレーニンやトロッキーと同種の、自身の思想を信じることができた革命家だとし、その後継者たちは日和見的・保身的にそれを受け継いだだけで、信念や信仰を受け継いだわけではないとしている。面白い見解である。

コンスタンティヌス後、ユリアヌスによって従来の宗教が復活するも、ユリアヌスの死によってキリスト教が復活する。私には、その事情がわかりにくかったが、著者はその事情を解説したうえで「どっちにころんでもおかしくなかった」としている。明解で納得できた。

キリスト教が世界宗教になったのは、「神のものは神へ、カエサルのものはカエサルへ」と神とカエサルを峻別するのではなく「〈神〉がカエサルに重くのしかかった」からである、という見解は説得的だ。下からの布教ではなく上からの布教というイメージは新鮮である。

そして最終章で、著者は「ヨーロッパはキリスト教の根をもっている」という考えをきっぱりと否定している。キリスト教を相対化した興味深い見解である。

日本の「貧者のサイクル」に古代ローマの奴隷制を連想 ― 2019年03月20日

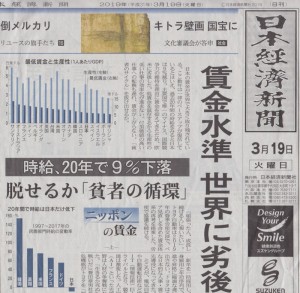

昨日の日経新聞1面トップの「賃金水準 世界に劣後」という記事は衝撃的だった。

日本の時給は過去20年間で9%減少し、最低賃金は台湾や韓国より低くなっているそうだ。格差拡大で時給ベースで働く人の賃金が伸び悩んでいるとは聞いてはいたが、ここまで悪化しているとは知らなかった。

コンビニや外食チェーンなどでは留学生アルバイトとおぼしき外国人を多く見かけるが、日本の賃金が外国人労働者を惹きつける時代は終わりつつあるのだろうか。

この記事によれば、低賃金が持続しているため、そのような仕事の生産性が向上せず、付加価値の高い仕事への転換も遅れて「貧者のサイクル」ができているという。

日本の生産性について次のような記述もある。

「なぜ生産性が上がらないのか。逆説的だが、日本の企業が賃上げに慎重な姿勢を続けてきたことが生産性の低迷を招いたとの見方がある」

これを読んで、本村凌二氏の『教養としてのローマ史の読み方』のなかの一節を想起した。ローマの奴隷制度がイノベーションの遅れを招いたとの指摘である。蒸気機関の原理は古代ローマの時代にすでに知られていたが、それが産業革命につながらなかったのは、奴隷労働への依存に自足していたためイノベーションへのインセンティブがなかったからである。それがローマの経済衰退の一因だという。

現代日本がローマ衰退の後追いをすることがないよう、知力と胆力のある人材の輩出を期待するしかない。

日本の時給は過去20年間で9%減少し、最低賃金は台湾や韓国より低くなっているそうだ。格差拡大で時給ベースで働く人の賃金が伸び悩んでいるとは聞いてはいたが、ここまで悪化しているとは知らなかった。

コンビニや外食チェーンなどでは留学生アルバイトとおぼしき外国人を多く見かけるが、日本の賃金が外国人労働者を惹きつける時代は終わりつつあるのだろうか。

この記事によれば、低賃金が持続しているため、そのような仕事の生産性が向上せず、付加価値の高い仕事への転換も遅れて「貧者のサイクル」ができているという。

日本の生産性について次のような記述もある。

「なぜ生産性が上がらないのか。逆説的だが、日本の企業が賃上げに慎重な姿勢を続けてきたことが生産性の低迷を招いたとの見方がある」

これを読んで、本村凌二氏の『教養としてのローマ史の読み方』のなかの一節を想起した。ローマの奴隷制度がイノベーションの遅れを招いたとの指摘である。蒸気機関の原理は古代ローマの時代にすでに知られていたが、それが産業革命につながらなかったのは、奴隷労働への依存に自足していたためイノベーションへのインセンティブがなかったからである。それがローマの経済衰退の一因だという。

現代日本がローマ衰退の後追いをすることがないよう、知力と胆力のある人材の輩出を期待するしかない。

佐藤優氏の『十五の夏』は分厚すぎる ― 2019年03月25日

佐藤優氏の『十五の夏(上)(下)』(幻冬社)を読んだ。佐藤氏が高校1年の夏休みに東欧・ソ連を個人旅行した記録である。表紙の写真が若い。

この旅行記、上下2冊で870ページあり、読者をたじろがせる分厚さだが、読み始めると一気に読まされてしまった。でも、やはり長すぎる。面白いのだが、確信犯的な関連隣接話への脱線気味の入れ込みや重複も多くやや冗長である。

著者が高校1年だったのは1975年、この旅行記が雑誌に連載されたのは2009年から2017年、本書刊行は2018年である。三十数年前の旅行を語った文章なのだが、それにしては内容が詳細で臨場感がある。旅先で出会った人々との会話や日々の食事内容などが細かく語られている。著者の記憶力が抜群で、記憶に刻印される体験だったとは思うが、旅行当時に詳細な日誌やメモを残していたと推察される。

もしかしたら、本書のベースとなる原稿は1975年の時点ですでに形になっていたのかもしれない。仮に当時、高校1年生の旅行記として出版されていればどうだったろうと想像してみた。小田実の『何でも見てやろう』のようなベストセラーになったかもしれないし、単なる観光旅行記として無視されたとも思える。

1975年頃は海外旅行はまだ一般的でなかったから、著者の体験が稀有だったのは確かである。だが、本書にも登場する五木寛之のデビュー作『さらばモスクワ愚連隊』の刊行が1967年で、その8年後だから、あの頃はソ連や東欧への冒険旅行をする若者がかなり増えていたはずで、突出した体験記にはなり得なかったようにも思える。

佐藤優氏が高校1年だった三十数年前の旅行記を21世紀になって刊行したのは、「海外雄飛」志向が弱まりつつある現代の若者へのメッセージのように思える。中年になってから本にしたせいか『十五の夏』には教養小説の趣がある。だからこそ、現代の中高生に読ませるには半分ぐらいの分量に凝縮した1冊の「教養小説」にすべきだったと思われる。

この旅行記、上下2冊で870ページあり、読者をたじろがせる分厚さだが、読み始めると一気に読まされてしまった。でも、やはり長すぎる。面白いのだが、確信犯的な関連隣接話への脱線気味の入れ込みや重複も多くやや冗長である。

著者が高校1年だったのは1975年、この旅行記が雑誌に連載されたのは2009年から2017年、本書刊行は2018年である。三十数年前の旅行を語った文章なのだが、それにしては内容が詳細で臨場感がある。旅先で出会った人々との会話や日々の食事内容などが細かく語られている。著者の記憶力が抜群で、記憶に刻印される体験だったとは思うが、旅行当時に詳細な日誌やメモを残していたと推察される。

もしかしたら、本書のベースとなる原稿は1975年の時点ですでに形になっていたのかもしれない。仮に当時、高校1年生の旅行記として出版されていればどうだったろうと想像してみた。小田実の『何でも見てやろう』のようなベストセラーになったかもしれないし、単なる観光旅行記として無視されたとも思える。

1975年頃は海外旅行はまだ一般的でなかったから、著者の体験が稀有だったのは確かである。だが、本書にも登場する五木寛之のデビュー作『さらばモスクワ愚連隊』の刊行が1967年で、その8年後だから、あの頃はソ連や東欧への冒険旅行をする若者がかなり増えていたはずで、突出した体験記にはなり得なかったようにも思える。

佐藤優氏が高校1年だった三十数年前の旅行記を21世紀になって刊行したのは、「海外雄飛」志向が弱まりつつある現代の若者へのメッセージのように思える。中年になってから本にしたせいか『十五の夏』には教養小説の趣がある。だからこそ、現代の中高生に読ませるには半分ぐらいの分量に凝縮した1冊の「教養小説」にすべきだったと思われる。

『馬の世界史』を読んで騎馬遊牧民への関心が高まった ― 2019年03月27日

ローマ史の歴史家・本村凌二氏の本を何冊か続けて読んだ行きがかりで、次の本も読んだ。

『馬の世界史』(本村凌二/中公文庫)

本書は2001年に刊行された講談社現代新書の文庫化である。若い時から競馬ファンだった本村氏は、本書で日本中央競馬会の「JRA賞馬事文化賞」を受賞しているそうだ。

私は競馬には不案内で競馬場に行ったことはなく、競馬の歴史に関心はない。なのに本書を読もうと思ったのは、本村氏の「もし馬がいなかったら、21世紀はまだ古代だった」という指摘に興味を抱いたからである。

本書は馬の家畜化に着目して世界史を語っている。羊、山羊、牛、豚より遅れて家畜化された馬は人類に高速移動の手段をもたらし、馬によって人間の世界が拡がって文明が進歩した、という説は説得的である。

馬は単なる移動の道具ではなく戦争の道具でもあった。人類の歴史に戦争の占める割合は大きいから、馬の歴史を語れば自ずから世界史を語ることになる。

本書の面白さは、中央アジアの騎馬遊牧民をクローズアップしている点にある。古代のアッシリア帝国、ペルシア帝国、秦、漢などが成立した誘因に騎馬遊牧民の脅威があったという指摘は、馬好きならではの鋭い視点だ。

また、著者は騎馬遊牧民によるモンゴル帝国が世界史のおよぼした影響を欧米人や中国人は過少評価しているとし、モンゴル帝国が出現したことによって「世界史」が姿を現したと主張している。先月読んだ杉山正明氏の『クビライの挑戦』とも重なり、興味深い。この分野の本をもう少し読みたくなった。

『馬の世界史』(本村凌二/中公文庫)

本書は2001年に刊行された講談社現代新書の文庫化である。若い時から競馬ファンだった本村氏は、本書で日本中央競馬会の「JRA賞馬事文化賞」を受賞しているそうだ。

私は競馬には不案内で競馬場に行ったことはなく、競馬の歴史に関心はない。なのに本書を読もうと思ったのは、本村氏の「もし馬がいなかったら、21世紀はまだ古代だった」という指摘に興味を抱いたからである。

本書は馬の家畜化に着目して世界史を語っている。羊、山羊、牛、豚より遅れて家畜化された馬は人類に高速移動の手段をもたらし、馬によって人間の世界が拡がって文明が進歩した、という説は説得的である。

馬は単なる移動の道具ではなく戦争の道具でもあった。人類の歴史に戦争の占める割合は大きいから、馬の歴史を語れば自ずから世界史を語ることになる。

本書の面白さは、中央アジアの騎馬遊牧民をクローズアップしている点にある。古代のアッシリア帝国、ペルシア帝国、秦、漢などが成立した誘因に騎馬遊牧民の脅威があったという指摘は、馬好きならではの鋭い視点だ。

また、著者は騎馬遊牧民によるモンゴル帝国が世界史のおよぼした影響を欧米人や中国人は過少評価しているとし、モンゴル帝国が出現したことによって「世界史」が姿を現したと主張している。先月読んだ杉山正明氏の『クビライの挑戦』とも重なり、興味深い。この分野の本をもう少し読みたくなった。

最近のコメント