ひとつの榎本武揚像を提示した『かまさん』 ― 2019年01月09日

榎本武揚を描いた『航』(綱淵謙錠)、『小説榎本武揚』(童門冬二)に続いて次の歴史小説を読んだ。

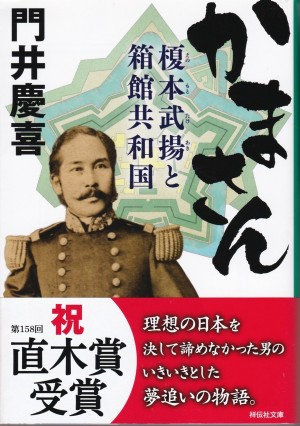

『かまさん:榎本武揚と箱館共和国』(門井慶喜/祥伝社文庫)

文庫本のオビに「祝 直木賞受賞」とあるが本書が受賞したのではない(『銀河鉄道の父』で2017年下半期の直木賞受賞)。この作家の小説を読むのは初めてで、本書の「あとがき」で知ったのだが、作者の「慶喜」という名は歴史好きの父がつけた本名だそうだ。悪く言われることも多い最後の将軍の名を背負ったことに同情したくなる。本書にも作者の名が影を落としている。

『かまさん』はコミックかテレビドラマのような軽快な展開で読みやすい。榎本武揚が開陽丸を回航して帰国し横浜に入港するシーンから始まり、箱館戦争で降伏するシーンで終わる小説である。榎本武揚の生涯でもっとも派手な時期を扱っていて、主人公の「かまさん(釜次郎=武揚)」はやたらと元気で威勢がいい。勝海舟ともジャレあうように仲がよく、佐々木譲の『武揚伝』などとはかなりテイストが違う。

史実を材料にかなりデフォルメしたフィクションだなと思いつつ読み進めたが、中盤を過ぎたあたりから、これも一つの歴史解釈を提示した小説だと気づいた。

この小説の面白いのは、「共和国」を目指していた榎本軍に比べて、封建制を引きずっていると思えた新政府軍の方がより近代化されていると榎本が気づき、それが降伏を受け容れた根本の理由だと見なしている点だ。新政府軍が藩を超えた日本という共通の理念の下に動いているなら、それと別に独立国を建てる意義はないと考えるのである。

明治政府に都合のいい後付け論理にも見えるが、そんな解釈もあり得なくなないだろう。

徳川慶喜が大阪城から脱出して開陽丸で江戸に向かったとき、大阪に取り残された開陽丸艦長の榎本武揚は呆然として「俺たちは、見すてられたんだなあ」とつぶやく。その榎本武揚が箱館戦争の終結時には、自身の心境と徳川慶喜の姿を重ね、心の中で「慶喜さんは、えらい人だ」と感じるのが本書のミソである。

『かまさん:榎本武揚と箱館共和国』(門井慶喜/祥伝社文庫)

文庫本のオビに「祝 直木賞受賞」とあるが本書が受賞したのではない(『銀河鉄道の父』で2017年下半期の直木賞受賞)。この作家の小説を読むのは初めてで、本書の「あとがき」で知ったのだが、作者の「慶喜」という名は歴史好きの父がつけた本名だそうだ。悪く言われることも多い最後の将軍の名を背負ったことに同情したくなる。本書にも作者の名が影を落としている。

『かまさん』はコミックかテレビドラマのような軽快な展開で読みやすい。榎本武揚が開陽丸を回航して帰国し横浜に入港するシーンから始まり、箱館戦争で降伏するシーンで終わる小説である。榎本武揚の生涯でもっとも派手な時期を扱っていて、主人公の「かまさん(釜次郎=武揚)」はやたらと元気で威勢がいい。勝海舟ともジャレあうように仲がよく、佐々木譲の『武揚伝』などとはかなりテイストが違う。

史実を材料にかなりデフォルメしたフィクションだなと思いつつ読み進めたが、中盤を過ぎたあたりから、これも一つの歴史解釈を提示した小説だと気づいた。

この小説の面白いのは、「共和国」を目指していた榎本軍に比べて、封建制を引きずっていると思えた新政府軍の方がより近代化されていると榎本が気づき、それが降伏を受け容れた根本の理由だと見なしている点だ。新政府軍が藩を超えた日本という共通の理念の下に動いているなら、それと別に独立国を建てる意義はないと考えるのである。

明治政府に都合のいい後付け論理にも見えるが、そんな解釈もあり得なくなないだろう。

徳川慶喜が大阪城から脱出して開陽丸で江戸に向かったとき、大阪に取り残された開陽丸艦長の榎本武揚は呆然として「俺たちは、見すてられたんだなあ」とつぶやく。その榎本武揚が箱館戦争の終結時には、自身の心境と徳川慶喜の姿を重ね、心の中で「慶喜さんは、えらい人だ」と感じるのが本書のミソである。

最近のコメント