ムッソリーニはヒトラーを蛮族の族長と見ていた ― 2018年09月04日

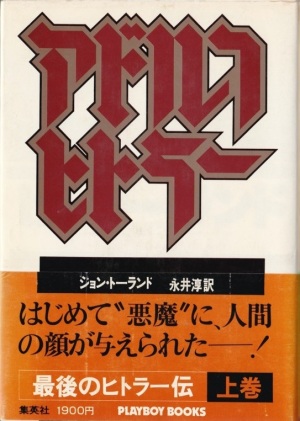

いま、『アドルフ・ヒトラー(上)(下)』(ジョン・トーランド/永井惇訳/集英社)を読んでいる。著者は米国のノンフクション作家で、原著は1976年刊行、翻訳版が出たのは1979年、かなりのボリュームの少々古い本だが、標準的な伝記だと思える。

上巻を読み終えた時点で興味深く感じた箇所を二つ引用する。

>彼(ムッソリーニ)はヒトラーを「ぞっとするような性的変質者、危険きわまりない阿呆」と呼び、ナチズムを「太古の森に住む古代ゲルマン民族の、ローマのラテン文明に対する革命」と評した。(…)「ファシズムはイタリア国民の偉大な文化的伝統に根差した体制だ。ファシズムは個人の権利を認め、宗教と家族を認める。それに反して国家社会主義は野蛮なバーバリズムだ。野蛮人の集団の常で、それは個人の権利を認めない。族長が部族の生と死に君臨する。それが生み出せるものは殺戮と略奪と恐喝だけだ」

これは、ドイツがオーストリアを併合する以前、イタリアがオーストリアの独立維持を支持していた頃のムッソリーニ発言である。古代ローマの皇帝がゲルマンの蛮族を見る目でヒトラーを見ている。

また、ゲーリングの演説に関する次のような記述がある。

>それから約三十年後のアメリカ大統領の演説を思わせるような言葉で、すべてのドイツ人に国家への奉仕を要請した。「われわれの一人一人が、自分になにができるか、共通の努力の成功にどのような方法で貢献できるかと、毎日自問すべきである」

私もケネディの有名な演説にヒトラー演説との類似を感じたことがある。リーダーが国民を鼓舞しようとすれば似たトーンにならざるを得ないのだろう。

上巻を読み終えた時点で興味深く感じた箇所を二つ引用する。

>彼(ムッソリーニ)はヒトラーを「ぞっとするような性的変質者、危険きわまりない阿呆」と呼び、ナチズムを「太古の森に住む古代ゲルマン民族の、ローマのラテン文明に対する革命」と評した。(…)「ファシズムはイタリア国民の偉大な文化的伝統に根差した体制だ。ファシズムは個人の権利を認め、宗教と家族を認める。それに反して国家社会主義は野蛮なバーバリズムだ。野蛮人の集団の常で、それは個人の権利を認めない。族長が部族の生と死に君臨する。それが生み出せるものは殺戮と略奪と恐喝だけだ」

これは、ドイツがオーストリアを併合する以前、イタリアがオーストリアの独立維持を支持していた頃のムッソリーニ発言である。古代ローマの皇帝がゲルマンの蛮族を見る目でヒトラーを見ている。

また、ゲーリングの演説に関する次のような記述がある。

>それから約三十年後のアメリカ大統領の演説を思わせるような言葉で、すべてのドイツ人に国家への奉仕を要請した。「われわれの一人一人が、自分になにができるか、共通の努力の成功にどのような方法で貢献できるかと、毎日自問すべきである」

私もケネディの有名な演説にヒトラー演説との類似を感じたことがある。リーダーが国民を鼓舞しようとすれば似たトーンにならざるを得ないのだろう。

トーランドの『アドルフ・ヒトラー』は多彩なエピソードが面白い ― 2018年09月08日

ジョン・トーランドの『アドルフ・ヒトラー(上)(下)』(永井惇訳/集英社)を読了した。カーショーの大著『ヒトラー(上)(下)』(白水社) を読んだばかりなので、かなりのボリュームにもかかわらず比較的ラクに読めた。約40年前の本である。カーショーの著作では信憑性が低いとみなされてる史料からの引用もあるが、学者の著作ではなくノンフクション作家の作品なので読みやすい。

トーランドはヒトラーやナチ・ドイツを論評しようとしているのではなく、膨大なインタビューや史料をベースにヒトラーの生涯を紡ぎ出している。それぞれの時期にヒトラーの周辺にいたさまざまな人々の目を通して見たヒトラーの伝記である。1912年生まれのトーランドは、多くの生き証人からの取材が可能な世代だったのだ。

生き残った人々の証言が真実とは限らず、自己弁護も多いと思われる。もちろん、著者はそれを承知の上で情報を取捨選択している。最大の課題はユダヤ人問題の「最終解決」が「大量殺戮」であることを誰がどこまで認識していたかである。本書には、1943年10月、ヒムラーが2回にわたってSSの将軍や党の指導者たちを招集して「大量殺戮」を明言し、次のように述べるシーンがある。

「諸君は真相を知ったいま、それを自分だけの胸にしまっておかねばならない。ずっと先へ行ってから、その一部を国民に知らせるかどうかを検討するときがくるかもしれない。しかし、おそらく国民にかわって責任(思想のみならず行為の責任も)引き受け、この秘密をわれわれの墓まで持ちこむことのほうがより望ましいと思う」

この秘密がどこまで守られたかはわからない。この演説をしたヒムラーに関する本書の記述は興味深い。矛盾に満ちた二面性の人物だったようだ。

本書には多彩なエピソードが盛り込まれている。それらのエピソードによって、歴史変動のはざまで多様な人々がそれぞれに活動した物語がある、という当然のことを再認識した。SS(親衛隊)の判事補コンラート・モルゲンという人物の活動は本書ではじめて知った。SS内部でのユダヤ人虐殺などに関する不法を糾弾し続けた倫理観あふれる若き判事補で、なぜかヒムラーも彼を排除できず、戦後も生き延びて法曹界で活躍したそうだ。不思議な話である。この人物、ウィキペディアで調べてみたが、日本語のページはなく外国語のページだけがあった。

トーランドはヒトラーやナチ・ドイツを論評しようとしているのではなく、膨大なインタビューや史料をベースにヒトラーの生涯を紡ぎ出している。それぞれの時期にヒトラーの周辺にいたさまざまな人々の目を通して見たヒトラーの伝記である。1912年生まれのトーランドは、多くの生き証人からの取材が可能な世代だったのだ。

生き残った人々の証言が真実とは限らず、自己弁護も多いと思われる。もちろん、著者はそれを承知の上で情報を取捨選択している。最大の課題はユダヤ人問題の「最終解決」が「大量殺戮」であることを誰がどこまで認識していたかである。本書には、1943年10月、ヒムラーが2回にわたってSSの将軍や党の指導者たちを招集して「大量殺戮」を明言し、次のように述べるシーンがある。

「諸君は真相を知ったいま、それを自分だけの胸にしまっておかねばならない。ずっと先へ行ってから、その一部を国民に知らせるかどうかを検討するときがくるかもしれない。しかし、おそらく国民にかわって責任(思想のみならず行為の責任も)引き受け、この秘密をわれわれの墓まで持ちこむことのほうがより望ましいと思う」

この秘密がどこまで守られたかはわからない。この演説をしたヒムラーに関する本書の記述は興味深い。矛盾に満ちた二面性の人物だったようだ。

本書には多彩なエピソードが盛り込まれている。それらのエピソードによって、歴史変動のはざまで多様な人々がそれぞれに活動した物語がある、という当然のことを再認識した。SS(親衛隊)の判事補コンラート・モルゲンという人物の活動は本書ではじめて知った。SS内部でのユダヤ人虐殺などに関する不法を糾弾し続けた倫理観あふれる若き判事補で、なぜかヒムラーも彼を排除できず、戦後も生き延びて法曹界で活躍したそうだ。不思議な話である。この人物、ウィキペディアで調べてみたが、日本語のページはなく外国語のページだけがあった。

雑草と格闘してダイコンを植えた ― 2018年09月10日

八ヶ岳南麓の山小屋に1カ月半ぶりに行った。今年の夏はバタバタしていて8月は一度も山小屋に行けなかった。

覚悟はしていたものの、小屋の回りや畑は繁茂した雑草におおわれていた。小屋のドアにたどり着くにも雑草をかき分けねばならない。畑のインゲンは大きくなりすぎていて食べられそうにない。キュウリは枯れ果てていた。ジャガイモを収穫した跡地にはびっしりと雑草が生い茂っている。

野菜作りは縮小するつもりではあるが、ついホームセンターでダイコンの種を買ってしまっていたので、それを何とかしなければならない。ダイコンはジャガイモの跡地に植えるつもりである。昨年は 8月中旬と下旬の2回にわけてダイコンを植えたが、今年はすでに9月、ダイコンを植えるには寒冷地ではギリギリの時期である。

雑草だらけのジャガイモ跡地を目にして心が萎えそうになった。しかし、せっかく買ったダイコンの種を捨てるのはもったいない。意を決してダイコンを植えることにした。

雑草除去にとりかかったのが午後1時半頃、ひたすら雑草と格闘した後、畑を耕し、畝を作り施肥する。ダイコンの植え付けを完了したのは午後6時前だった。われながら、半日よく働いたと思う。足はふらふらで腰が痛い。

覚悟はしていたものの、小屋の回りや畑は繁茂した雑草におおわれていた。小屋のドアにたどり着くにも雑草をかき分けねばならない。畑のインゲンは大きくなりすぎていて食べられそうにない。キュウリは枯れ果てていた。ジャガイモを収穫した跡地にはびっしりと雑草が生い茂っている。

野菜作りは縮小するつもりではあるが、ついホームセンターでダイコンの種を買ってしまっていたので、それを何とかしなければならない。ダイコンはジャガイモの跡地に植えるつもりである。昨年は 8月中旬と下旬の2回にわけてダイコンを植えたが、今年はすでに9月、ダイコンを植えるには寒冷地ではギリギリの時期である。

雑草だらけのジャガイモ跡地を目にして心が萎えそうになった。しかし、せっかく買ったダイコンの種を捨てるのはもったいない。意を決してダイコンを植えることにした。

雑草除去にとりかかったのが午後1時半頃、ひたすら雑草と格闘した後、畑を耕し、畝を作り施肥する。ダイコンの植え付けを完了したのは午後6時前だった。われながら、半日よく働いたと思う。足はふらふらで腰が痛い。

バラエティに富んだ「秀山祭九月大歌舞伎」 ― 2018年09月13日

歌舞伎座で昼の部・夜の部を続けて観劇、午前11時から午後9時までに6本の演目を観た。バラエティに富んだ演しものをいろいろ観たなあという感慨が観劇後の第一印象である。

今月の歌舞伎座は「秀山祭九月大歌舞伎」、秀山とは初代吉右衛門(いまの中村吉右衛門の義父・祖父)の俳号で、その功績を顕彰し芸を継承することを目的としたのが秀山祭だそうだ。昨年も「秀山祭九月大歌舞伎」を観てはいるが、秀山と言われても初代を知らない門外漢にはピンとこない。先々月の日経新聞の『私の履歴書』が中村吉右衛門で、その最終回で秀山祭について熱く語っているのを読み、それがきっかけで今月の歌舞伎座のチケットを購入した。

吉右衛門が出演しているのは『河内山』と『俊寛』、それぞれ昼の部と夜の部のメインディッシュである。世話物、時代物という趣の異なる舞台を堪能した。

名前のみ聞き覚えがあって実はよく知らないという人物は多い。河内山宗俊もそういう人物のひとりだった。今回はじめて河竹黙阿弥の『河内山』を観て「肝のすわった憎めない悪人」という人物像の魅力を納得した。

『俊寛』の話は子供の頃に読んだ源平物語でも印象深く残っている。何年か前に文楽の『平家女護島』を興味深く観た。だが、吉右衛門が演ずる『俊寛』のラストシーンの大舞台の迫力には圧倒された。やはり人形より人間の方が役者だと思った。

歌舞伎の舞踊演目は、私にとってはやや退屈なことが多い。だが今回の舞踊演目はどれも面白かった。幸四郎が鬼女に変身したり、操り人形を巧みに演ずるのが楽しめた。

圧巻は夜の部ラストの『新作歌舞伎舞踊 幽玄』である。和太鼓の鬼太鼓座(おんでこざ)の評判は知っていたが観たことはなかった。その鬼太鼓座が玉三郎と協同して新作歌舞伎舞踊に取り組んでいるとは知らなかった。今回、思いがけず歌舞伎座の舞台で玉三郎と鬼太鼓座の前衛的とも言えるパフォーマンスを観て、余禄にあずかった気分である。

今月の歌舞伎座は「秀山祭九月大歌舞伎」、秀山とは初代吉右衛門(いまの中村吉右衛門の義父・祖父)の俳号で、その功績を顕彰し芸を継承することを目的としたのが秀山祭だそうだ。昨年も「秀山祭九月大歌舞伎」を観てはいるが、秀山と言われても初代を知らない門外漢にはピンとこない。先々月の日経新聞の『私の履歴書』が中村吉右衛門で、その最終回で秀山祭について熱く語っているのを読み、それがきっかけで今月の歌舞伎座のチケットを購入した。

吉右衛門が出演しているのは『河内山』と『俊寛』、それぞれ昼の部と夜の部のメインディッシュである。世話物、時代物という趣の異なる舞台を堪能した。

名前のみ聞き覚えがあって実はよく知らないという人物は多い。河内山宗俊もそういう人物のひとりだった。今回はじめて河竹黙阿弥の『河内山』を観て「肝のすわった憎めない悪人」という人物像の魅力を納得した。

『俊寛』の話は子供の頃に読んだ源平物語でも印象深く残っている。何年か前に文楽の『平家女護島』を興味深く観た。だが、吉右衛門が演ずる『俊寛』のラストシーンの大舞台の迫力には圧倒された。やはり人形より人間の方が役者だと思った。

歌舞伎の舞踊演目は、私にとってはやや退屈なことが多い。だが今回の舞踊演目はどれも面白かった。幸四郎が鬼女に変身したり、操り人形を巧みに演ずるのが楽しめた。

圧巻は夜の部ラストの『新作歌舞伎舞踊 幽玄』である。和太鼓の鬼太鼓座(おんでこざ)の評判は知っていたが観たことはなかった。その鬼太鼓座が玉三郎と協同して新作歌舞伎舞踊に取り組んでいるとは知らなかった。今回、思いがけず歌舞伎座の舞台で玉三郎と鬼太鼓座の前衛的とも言えるパフォーマンスを観て、余禄にあずかった気分である。

ビッグデータ時代の処方箋を示した『アマゾノミクス』 ― 2018年09月16日

われわれがいま生きているSNSの時代、それがどんな世界なのかを把握できる一書を読んだ。

『アマゾノミクス:データ・サイエンティストはこう考える』(アンドレアス・ワイガイド/土方奈美訳/文藝春秋)

著者はアマゾンの元・チーフサイエンティストで、今日のアマゾンの基礎を作ったデータサイエンスの世界的権威だそうだ。そんな著者の経歴から『アマゾノミクス』という邦題になったのだろうか。原題は『DATA FOR THE PEOPLE:How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You』で、この方が本書の内容を的確に表している。

著者は序章の末尾で「個人の、個人によるデータは、個人のためになりうる」と宣言している。「個人」を「人民」としたいところだが、それでは少しニュアンスがズレる。翻訳の工夫を感じる。

日本では2005年の個人情報保護法施行以来、個人情報保護についていろいろ語られているが、著者は次のように明快に述べている。

「過去100年にわたり、われわれはプライバシーを大切にしてきたが、そろそろそれが幻想にすぎないことを認めるべきだ。(…)いまや時代は変わった。(…)プライバシーの幻想に浸り、過去のルールが未来もわれわれを守ってくれると期待するより、今日の状況と未来の可能性を見すえた新たなルールを作るほうがいい。」

本書には「デジタル痕跡」という言葉が出てくる。インターネットの利用者は多様な「デジタル痕跡」をネットに残し、「データ企業」はその大量の「デジタル痕跡」を蓄積してさまざまな活用をしている。それは止めることができない時代の流れであり、ネット社会発展の実態である。

そんな時代にあって「DATA FOR THE PEOPLE」を実現するには六つの権利(データにアクセスする権利、データ企業を調べる権利、データを修正する権利、データをぼかす権利、データの設定変更の権利、データを他の企業に移す権利)が必要だ、というのが著者の主張である。

本書はバラ色の未来や灰色の未来を描いているのではない。この先の時代を生き抜く処方箋を示した諦観の本のようにも見える。

『アマゾノミクス:データ・サイエンティストはこう考える』(アンドレアス・ワイガイド/土方奈美訳/文藝春秋)

著者はアマゾンの元・チーフサイエンティストで、今日のアマゾンの基礎を作ったデータサイエンスの世界的権威だそうだ。そんな著者の経歴から『アマゾノミクス』という邦題になったのだろうか。原題は『DATA FOR THE PEOPLE:How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You』で、この方が本書の内容を的確に表している。

著者は序章の末尾で「個人の、個人によるデータは、個人のためになりうる」と宣言している。「個人」を「人民」としたいところだが、それでは少しニュアンスがズレる。翻訳の工夫を感じる。

日本では2005年の個人情報保護法施行以来、個人情報保護についていろいろ語られているが、著者は次のように明快に述べている。

「過去100年にわたり、われわれはプライバシーを大切にしてきたが、そろそろそれが幻想にすぎないことを認めるべきだ。(…)いまや時代は変わった。(…)プライバシーの幻想に浸り、過去のルールが未来もわれわれを守ってくれると期待するより、今日の状況と未来の可能性を見すえた新たなルールを作るほうがいい。」

本書には「デジタル痕跡」という言葉が出てくる。インターネットの利用者は多様な「デジタル痕跡」をネットに残し、「データ企業」はその大量の「デジタル痕跡」を蓄積してさまざまな活用をしている。それは止めることができない時代の流れであり、ネット社会発展の実態である。

そんな時代にあって「DATA FOR THE PEOPLE」を実現するには六つの権利(データにアクセスする権利、データ企業を調べる権利、データを修正する権利、データをぼかす権利、データの設定変更の権利、データを他の企業に移す権利)が必要だ、というのが著者の主張である。

本書はバラ色の未来や灰色の未来を描いているのではない。この先の時代を生き抜く処方箋を示した諦観の本のようにも見える。

『年刊日本SF傑作選』は異世界のオンパレード ― 2018年09月29日

昨年(2017年)発表された短編SFの傑作を集成したアンソロジーを読んだ。

『年刊日本SF傑作選:プロジェクト:シャーロック』(大森望・日下三蔵編/創元SF文庫)

この巻が11冊目(つまり11年目)という息の長い傑作選だが、私がこの傑作選を知ったのは昨年の『年刊日本SF傑作選:行き先は特異点』である。昨年に引き続いて今年の傑作選も入手したのは、齢69にして同時代との異和を甘受して自分自身が面白いと思うものだけに手を出したいと思いつつも、現在のSF状況を多少は把んでおきたいという卑俗な未練があるからだ。

このアンソロジーには17編(内1編は漫画)が収録されている。編者の大森望氏が序文で述べているように、収録作家の世代の幅は広い。かつて私が同時代意識で読んだ収録作家は筒井康隆、眉村卓、横田順彌、山尾悠子、新井素子の5人で、これらはSF作家第一世代から第三世代にあたるそうだ。現在の新鋭は第六世代になるそうで、第一世代とは半世紀離れている。祖父母と孫だ。

私などは第一世代の作品に最も引き込まれ、第二世代、第三世代の奇想や軽快に「これが新しさなのか」と戸惑いつつ感嘆した読者である。その後の第四世代以降がどうなっているのかは、最早よくわからない。

そんな読者なので、既知の第一世代から第三世代の作家の作品は安心して読めた。第四世代以降の作家の作品も充分に楽しめた。どの作品も面白い。ただ、その面白さはかつて私が若い頃ににSFに感じたセンス・オブ・ワンダーとは微妙に異なる。当方が年老いたせいもあり、ワクワクドキドキ感がない。決定的に面白い作品には出会えなかったとも言える。

このアンソロジーは異世界のオンパレードで、さまざまな異世界に圧倒された。昔のSFも異世界を描いていたが、いま思うとそれは日常を引き摺った異世界だった。それ故に「段差」の面白さを感じられた。新しい作家たちの描く異世界は何か吹っ切れてしまった異世界であり、へんな言い方だが、日常のような異世界である。そんな多様な異世界を垣間見ることができたのは収穫である。それでよしとする。

『年刊日本SF傑作選:プロジェクト:シャーロック』(大森望・日下三蔵編/創元SF文庫)

この巻が11冊目(つまり11年目)という息の長い傑作選だが、私がこの傑作選を知ったのは昨年の『年刊日本SF傑作選:行き先は特異点』である。昨年に引き続いて今年の傑作選も入手したのは、齢69にして同時代との異和を甘受して自分自身が面白いと思うものだけに手を出したいと思いつつも、現在のSF状況を多少は把んでおきたいという卑俗な未練があるからだ。

このアンソロジーには17編(内1編は漫画)が収録されている。編者の大森望氏が序文で述べているように、収録作家の世代の幅は広い。かつて私が同時代意識で読んだ収録作家は筒井康隆、眉村卓、横田順彌、山尾悠子、新井素子の5人で、これらはSF作家第一世代から第三世代にあたるそうだ。現在の新鋭は第六世代になるそうで、第一世代とは半世紀離れている。祖父母と孫だ。

私などは第一世代の作品に最も引き込まれ、第二世代、第三世代の奇想や軽快に「これが新しさなのか」と戸惑いつつ感嘆した読者である。その後の第四世代以降がどうなっているのかは、最早よくわからない。

そんな読者なので、既知の第一世代から第三世代の作家の作品は安心して読めた。第四世代以降の作家の作品も充分に楽しめた。どの作品も面白い。ただ、その面白さはかつて私が若い頃ににSFに感じたセンス・オブ・ワンダーとは微妙に異なる。当方が年老いたせいもあり、ワクワクドキドキ感がない。決定的に面白い作品には出会えなかったとも言える。

このアンソロジーは異世界のオンパレードで、さまざまな異世界に圧倒された。昔のSFも異世界を描いていたが、いま思うとそれは日常を引き摺った異世界だった。それ故に「段差」の面白さを感じられた。新しい作家たちの描く異世界は何か吹っ切れてしまった異世界であり、へんな言い方だが、日常のような異世界である。そんな多様な異世界を垣間見ることができたのは収穫である。それでよしとする。

最近のコメント