日本SF展を楽しんだ ― 2014年08月03日

◎なつかしい世界

世田谷文学館で開催されている日本SF展(2014.7.19~2014.9.28)に行った。私は「日本SF」という言葉に特別の響きを感じてしまう。青春時代の思い入れがあるからだ。

高校生の頃、私はSF少年だった。小学生の頃からヴェルヌなどの空想科学小説が大好きだったが、現代作家のSFに接したのは中学の終わり頃で、高校時代にはSFのとりこになった。

私の高校時代は1964年4月から1967年3月までだ。いま思うと、その頃は日本SFの勃興期だった。自分の青春期と日本SFの青春期が重なっていたのはラッキーだった。

星新一は『人造美人』(最初のショートショート集)から読み始めたし、小松左京の『果てしなき流れの果てに』や筒井康隆の『東海道戦争』には『SFマガジン』掲載時にリアルタイムで感動した。

当時もSFの大半は翻訳物で、もちろん海外作品も読んだが、数少ない日本作家の作品にのめりこんだ。日本作家の作品の方が現代的で面白く思え、おおげさに言えば同時代性を感じていたのだ。

星新一、小松左京、筒井康隆のほとんどすべての作品を追いかけ、どれもが面白かった。後年、この3人が「御三家」と呼ばれるようになるとは思い至らなかったが、思い返してみれば、私の頭の中では高校時代から「御三家」だった。

御三家以外にも魅力的な作家は多かったが、やはり御三家は特別だった。SFプロパーでありながら、それぞれにSFの枠を超える(拡げる)独自の世界があり、彼らの世界を追いかけるだけでも、文学・科学技術・社会科学などのかなり広範な世界を眺望できるような気がしていた。

◎SFの国を散策

『日本SF展』は、御三家の星新一、小松左京、筒井康隆に手塚治虫と真鍋博の2人を加えた5人を中心に、特撮映画や少年誌の図解などもフィーチャーした展示だった。

手塚治虫と真鍋博は小説家ではないが、私のような往年のSFファンの頭の中に深く刻印されているビッグネームである。日本SFと切り離すことができない存在なのは確かだ。

手塚治虫や真鍋博が取り上げられているからというだけでなく、全般にヴィジュアルにもウエイトを置いた展示だった。だから、SF図鑑かSFムックの中の世界を周遊しているような楽しさを満喫できた。

◎半世紀経って原画を見た

展示の中には『SFマガジン』創刊号の表紙の原画(中島靖侃)があり、感動した。私はかねてから『SFマガジン』創刊号の表紙絵は、他の号に比べてはるかに秀逸だと思っていた。具象画と抽象画の中間のような不思議なSF的雰囲気の絵である。

私が『SFマガジン』を読むようになったのは高校生になってからで、すでに創刊から4~5年目だっていた。だが、古本屋には『SFマガジン』のバックナンバーが積まれていて、創刊号も50円(定価120円)で入手した。あのとき手にした創刊号の表紙の印象は鮮烈に残っている。

それから半世紀ばかり経って『日本SF展』で、その表紙絵の原画に出会ったのである。

しかも、単に表紙の原画だけではなく、完成版に至るまでのテスト版の原画も何点か展示されていて、すこし驚いた。創刊号だけに表紙もかなり力を入れて制作したのだろうと、半世紀経って気付いた。

世田谷文学館で開催されている日本SF展(2014.7.19~2014.9.28)に行った。私は「日本SF」という言葉に特別の響きを感じてしまう。青春時代の思い入れがあるからだ。

高校生の頃、私はSF少年だった。小学生の頃からヴェルヌなどの空想科学小説が大好きだったが、現代作家のSFに接したのは中学の終わり頃で、高校時代にはSFのとりこになった。

私の高校時代は1964年4月から1967年3月までだ。いま思うと、その頃は日本SFの勃興期だった。自分の青春期と日本SFの青春期が重なっていたのはラッキーだった。

星新一は『人造美人』(最初のショートショート集)から読み始めたし、小松左京の『果てしなき流れの果てに』や筒井康隆の『東海道戦争』には『SFマガジン』掲載時にリアルタイムで感動した。

当時もSFの大半は翻訳物で、もちろん海外作品も読んだが、数少ない日本作家の作品にのめりこんだ。日本作家の作品の方が現代的で面白く思え、おおげさに言えば同時代性を感じていたのだ。

星新一、小松左京、筒井康隆のほとんどすべての作品を追いかけ、どれもが面白かった。後年、この3人が「御三家」と呼ばれるようになるとは思い至らなかったが、思い返してみれば、私の頭の中では高校時代から「御三家」だった。

御三家以外にも魅力的な作家は多かったが、やはり御三家は特別だった。SFプロパーでありながら、それぞれにSFの枠を超える(拡げる)独自の世界があり、彼らの世界を追いかけるだけでも、文学・科学技術・社会科学などのかなり広範な世界を眺望できるような気がしていた。

◎SFの国を散策

『日本SF展』は、御三家の星新一、小松左京、筒井康隆に手塚治虫と真鍋博の2人を加えた5人を中心に、特撮映画や少年誌の図解などもフィーチャーした展示だった。

手塚治虫と真鍋博は小説家ではないが、私のような往年のSFファンの頭の中に深く刻印されているビッグネームである。日本SFと切り離すことができない存在なのは確かだ。

手塚治虫や真鍋博が取り上げられているからというだけでなく、全般にヴィジュアルにもウエイトを置いた展示だった。だから、SF図鑑かSFムックの中の世界を周遊しているような楽しさを満喫できた。

◎半世紀経って原画を見た

展示の中には『SFマガジン』創刊号の表紙の原画(中島靖侃)があり、感動した。私はかねてから『SFマガジン』創刊号の表紙絵は、他の号に比べてはるかに秀逸だと思っていた。具象画と抽象画の中間のような不思議なSF的雰囲気の絵である。

私が『SFマガジン』を読むようになったのは高校生になってからで、すでに創刊から4~5年目だっていた。だが、古本屋には『SFマガジン』のバックナンバーが積まれていて、創刊号も50円(定価120円)で入手した。あのとき手にした創刊号の表紙の印象は鮮烈に残っている。

それから半世紀ばかり経って『日本SF展』で、その表紙絵の原画に出会ったのである。

しかも、単に表紙の原画だけではなく、完成版に至るまでのテスト版の原画も何点か展示されていて、すこし驚いた。創刊号だけに表紙もかなり力を入れて制作したのだろうと、半世紀経って気付いた。

腰痛のおかげで新たな読書体験 ― 2014年08月07日

バランスチェアなるものを通販で購入した。座面が前傾していて、すべり落ちそうになるが、それを膝で支える仕組みになっている。背筋が伸びた姿勢を維持しやすい椅子である。

この形の椅子の存在は20年ぐらい前から知っていた。どんなものか試しに座ってみたいと思いつつ年月が経った。今回、この椅子を購入し、20年来の気がかりを解消できたのは、腰を痛めたからである。

先日、ゴルフの練習場で60球ぐらい打った頃、急に前傾ができなくなった。いわゆる「魔女の一撃」をくらった自覚はなかったが、アドレスで前傾しようとすると腰がズキンとするのである。しばらく休んで再度試みたが、やはり痛い。しかたなく、残りの数十球は短いアプローチを手だけで打って帰宅した。

5年前に初めてギックリ腰になった時は、強烈な「魔女の一撃」でその場に倒れこんだ。立つことも歩くこともできず、這ってベッドへ行き、そのまま横たわるしかなかった。それに比べれば今回はさほどでもない。すぐに直るだろうと思ったが、念のために整形外科に行った。医師はレントゲン写真を見ながら「脊椎の老化ですね。しばらく安静にしてください」とにべもない。65歳だから仕方ないが。

その日の午後、所用で外出し2時間ばかり椅子に座っていると、どんどん腰が痛くなってきた。座る姿勢を変えてもあまりききめがない。立ち上がるときも難儀で、ソロソロと用心深く歩き始めるしかなかった。しばらく歩いていると何とか歩けるようになる。

そんなわけで、翌日からの外出予定をいくつかキャンセルし、自宅で安静にして読書にはげむことにした。ところが、椅子に座って本を読んでいると、どんな姿勢をしてもすぐに腰が痛くなる。腰にとって椅子が苛酷なものだと初めて認識した。

5年前のギックリ腰は重傷だったので数日間はベッドで過ごした。寝そべって本を読めば腰は楽だが、読書は長続きしない。うつ伏せや仰向けの読書は腕に負担だし、横向きだと眼鏡が邪魔で落ち着かない。いろいろ試してみると、立ったまま読書すると腰の負担が少なさそうだ。しかし、家の中で立ったまま読書するのは馬鹿みたいだし、長時間は無理だ。

そこで思い至ったのが、以前から気になっていたバランスチェアである。試しにスツールを斜めにして座ってみると、腰にはよさそうだ。ネット通販で注文すると、翌日の夕方には届いた。痛い腰をいたわりながら梱包を解いて組み立て、さっそく座ってみた。なかなか具合がいい。

翌日は、朝からこの椅子に座って本を読んだ。私は朝から夜まで読書を続けるということは滅多にないが、この日はほぼ一日中この椅子に座り続けて本を読んだ。腰はあまり痛くならない。この椅子は正解であった。比較的軽症のギックリ腰なので回復期になっていたのかもしれないが。

バランスチェアは腰にやさしいだけでなく、実に読書向きだとわかった。書見台を使って背筋を伸ばした姿勢で長時間の読書ができるのだ。まるで、寺子屋で素読している子供のようである。

私は、かなり以前に書見台を購入したものの、ほとんど使っていなかった。体の向きや姿勢を気ままに変えながら読書するには不都合だからである。だが、今回は書見台が有効だった。私の購入したバランスチェアは前後にしか動かず、回転はできない。だから、いったん座ると拘束されたような具合になり、同じ姿勢で読書を続けざるを得ないのだ。

同じ姿勢で半日以上座り続けて本を読んだのは65年の人生で初体験かもしれない。今後、この椅子で背筋を伸ばして姿勢正しく本を読めば、寺子屋の子供に還るのは無理だとしても、何かが変わるだろうか。

腰痛が回復すれば、やはり、背もたれのある回転椅子の楽な姿勢に戻りそうな気もする。

この形の椅子の存在は20年ぐらい前から知っていた。どんなものか試しに座ってみたいと思いつつ年月が経った。今回、この椅子を購入し、20年来の気がかりを解消できたのは、腰を痛めたからである。

先日、ゴルフの練習場で60球ぐらい打った頃、急に前傾ができなくなった。いわゆる「魔女の一撃」をくらった自覚はなかったが、アドレスで前傾しようとすると腰がズキンとするのである。しばらく休んで再度試みたが、やはり痛い。しかたなく、残りの数十球は短いアプローチを手だけで打って帰宅した。

5年前に初めてギックリ腰になった時は、強烈な「魔女の一撃」でその場に倒れこんだ。立つことも歩くこともできず、這ってベッドへ行き、そのまま横たわるしかなかった。それに比べれば今回はさほどでもない。すぐに直るだろうと思ったが、念のために整形外科に行った。医師はレントゲン写真を見ながら「脊椎の老化ですね。しばらく安静にしてください」とにべもない。65歳だから仕方ないが。

その日の午後、所用で外出し2時間ばかり椅子に座っていると、どんどん腰が痛くなってきた。座る姿勢を変えてもあまりききめがない。立ち上がるときも難儀で、ソロソロと用心深く歩き始めるしかなかった。しばらく歩いていると何とか歩けるようになる。

そんなわけで、翌日からの外出予定をいくつかキャンセルし、自宅で安静にして読書にはげむことにした。ところが、椅子に座って本を読んでいると、どんな姿勢をしてもすぐに腰が痛くなる。腰にとって椅子が苛酷なものだと初めて認識した。

5年前のギックリ腰は重傷だったので数日間はベッドで過ごした。寝そべって本を読めば腰は楽だが、読書は長続きしない。うつ伏せや仰向けの読書は腕に負担だし、横向きだと眼鏡が邪魔で落ち着かない。いろいろ試してみると、立ったまま読書すると腰の負担が少なさそうだ。しかし、家の中で立ったまま読書するのは馬鹿みたいだし、長時間は無理だ。

そこで思い至ったのが、以前から気になっていたバランスチェアである。試しにスツールを斜めにして座ってみると、腰にはよさそうだ。ネット通販で注文すると、翌日の夕方には届いた。痛い腰をいたわりながら梱包を解いて組み立て、さっそく座ってみた。なかなか具合がいい。

翌日は、朝からこの椅子に座って本を読んだ。私は朝から夜まで読書を続けるということは滅多にないが、この日はほぼ一日中この椅子に座り続けて本を読んだ。腰はあまり痛くならない。この椅子は正解であった。比較的軽症のギックリ腰なので回復期になっていたのかもしれないが。

バランスチェアは腰にやさしいだけでなく、実に読書向きだとわかった。書見台を使って背筋を伸ばした姿勢で長時間の読書ができるのだ。まるで、寺子屋で素読している子供のようである。

私は、かなり以前に書見台を購入したものの、ほとんど使っていなかった。体の向きや姿勢を気ままに変えながら読書するには不都合だからである。だが、今回は書見台が有効だった。私の購入したバランスチェアは前後にしか動かず、回転はできない。だから、いったん座ると拘束されたような具合になり、同じ姿勢で読書を続けざるを得ないのだ。

同じ姿勢で半日以上座り続けて本を読んだのは65年の人生で初体験かもしれない。今後、この椅子で背筋を伸ばして姿勢正しく本を読めば、寺子屋の子供に還るのは無理だとしても、何かが変わるだろうか。

腰痛が回復すれば、やはり、背もたれのある回転椅子の楽な姿勢に戻りそうな気もする。

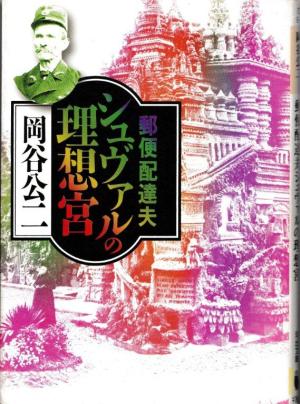

シュヴァルの理想宮 --- 素人の執念おそるべし ― 2014年08月10日

キックリ腰のため家で安静にするしかなくなり、酷暑のせいもあり、ミステリー小説にしか手が伸びず、『双頭の悪魔』(有栖川有栖/創元推理文庫)を読んだ。その中に出てくる「シュヴァルの理想宮」が気になり、ネットで検索し、関連本を注文した。

シュヴァルの理想宮は、フランスのオートリーブという村にある奇怪な宮殿風の建築である。およそ100年前に作られたこの建築は、シュヴァルという一介の郵便配達夫が、たった一人で33年かけて作り上げたもので、材料は自分で拾ってきた石だ。写真で見る限り、そのデザインはガウディ以上に奇怪で、独特の魅力がある。

注文した本はすぐに届いた。

『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』(岡谷公二/河出文庫)

この文庫本が出版されたのは2001年で、単行本は1992年に出ている。私は『双頭の悪魔』でシュヴァルの理想宮を知ったばかりだが、かなり以前から知られていたようだ。

本書を読んで、シュヴァルという郵便配達夫が成し遂げてしまったことに、あらためてびっくりした。

ひとつひとつ石を拾い集めるという作業を続けて、巨大な宮殿を作ってしまった執念もすごいが、頭の中で描いた幻想的とも言えるイメージを形にしていく作業を33年間持続させて、何とも形容しがたい物を作り上げてしまったことに驚くしかない。

小学校を出ただけで海外に行ったことがなく、建築の知識も石工の技術もなかった郵便配達夫が、この宮殿の建築を始めたのは43歳のときだ。そのとき彼の頭の中にあったのは、エキゾチックな光景を伝える雑誌の挿絵や絵葉書などから紡ぎだされた夢の宮殿だった。

そんな奇怪な夢の宮殿を、財力も専門知識もない人間が独力で作り上げてしまうとは、まさに、素人の執念おそるべし、無知は力なりと思ってしまう。

この建築がどのように評価されているかが気になるところだ。本書の著者の岡谷氏は「乱暴な言葉を使うならば、ごたまぜである。(中略)それにもかかわらず、宮殿全体には思いがけない統一があり、それが宮殿を価値あるものにしている」と評価している。

建築後50年を過ぎた頃、この宮殿は素人作業という要因もあり崩壊の危機に瀕していた。この建物を文化財とみなすか否かは議論もあったようだが、1969年、文化担当国務大臣だったアンドレ・マルローは国の重要建造物に指定した。そのため、崩壊をまぬかれて村の観光資源になっている。

機会があれば訪れてみたい気はするが、おそらく無理だろう。

本書の終わりの方を読んでいて、私は「シュヴァルの理想宮」を以前から知っていたはずだと気付いた。

『不思議な建築 --- 甦ったガウディ』(下村純一/講談社現代新書)という本にシュヴァルの理想宮への言及があるそうだ。この本は、6年前の旅行でバルセロナのガウディの建築群を訪問する前に目を通したはずだ。確認してみると、シュヴァルの理想宮について3ページほどの記述があり、カラー図版も数点掲載されていた。しかし、まったく憶えていない。当時は目先のガウディにばかり気をとられ、シュヴァルの理想宮の部分は読み飛ばしたのかもしれない。

毎度のことではあるが、わが記憶力の持続性のなさにはがっかりする。シュヴァルのように一点集中ではなく、あれやこれやに目移りする生活のせいだろう。

シュヴァルの理想宮は、フランスのオートリーブという村にある奇怪な宮殿風の建築である。およそ100年前に作られたこの建築は、シュヴァルという一介の郵便配達夫が、たった一人で33年かけて作り上げたもので、材料は自分で拾ってきた石だ。写真で見る限り、そのデザインはガウディ以上に奇怪で、独特の魅力がある。

注文した本はすぐに届いた。

『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』(岡谷公二/河出文庫)

この文庫本が出版されたのは2001年で、単行本は1992年に出ている。私は『双頭の悪魔』でシュヴァルの理想宮を知ったばかりだが、かなり以前から知られていたようだ。

本書を読んで、シュヴァルという郵便配達夫が成し遂げてしまったことに、あらためてびっくりした。

ひとつひとつ石を拾い集めるという作業を続けて、巨大な宮殿を作ってしまった執念もすごいが、頭の中で描いた幻想的とも言えるイメージを形にしていく作業を33年間持続させて、何とも形容しがたい物を作り上げてしまったことに驚くしかない。

小学校を出ただけで海外に行ったことがなく、建築の知識も石工の技術もなかった郵便配達夫が、この宮殿の建築を始めたのは43歳のときだ。そのとき彼の頭の中にあったのは、エキゾチックな光景を伝える雑誌の挿絵や絵葉書などから紡ぎだされた夢の宮殿だった。

そんな奇怪な夢の宮殿を、財力も専門知識もない人間が独力で作り上げてしまうとは、まさに、素人の執念おそるべし、無知は力なりと思ってしまう。

この建築がどのように評価されているかが気になるところだ。本書の著者の岡谷氏は「乱暴な言葉を使うならば、ごたまぜである。(中略)それにもかかわらず、宮殿全体には思いがけない統一があり、それが宮殿を価値あるものにしている」と評価している。

建築後50年を過ぎた頃、この宮殿は素人作業という要因もあり崩壊の危機に瀕していた。この建物を文化財とみなすか否かは議論もあったようだが、1969年、文化担当国務大臣だったアンドレ・マルローは国の重要建造物に指定した。そのため、崩壊をまぬかれて村の観光資源になっている。

機会があれば訪れてみたい気はするが、おそらく無理だろう。

本書の終わりの方を読んでいて、私は「シュヴァルの理想宮」を以前から知っていたはずだと気付いた。

『不思議な建築 --- 甦ったガウディ』(下村純一/講談社現代新書)という本にシュヴァルの理想宮への言及があるそうだ。この本は、6年前の旅行でバルセロナのガウディの建築群を訪問する前に目を通したはずだ。確認してみると、シュヴァルの理想宮について3ページほどの記述があり、カラー図版も数点掲載されていた。しかし、まったく憶えていない。当時は目先のガウディにばかり気をとられ、シュヴァルの理想宮の部分は読み飛ばしたのかもしれない。

毎度のことではあるが、わが記憶力の持続性のなさにはがっかりする。シュヴァルのように一点集中ではなく、あれやこれやに目移りする生活のせいだろう。

『ヒトラーの秘密図書館』を読んで政治家の蔵書公開を考えた ― 2014年08月16日

『ヒトラーの秘密図書館』(T・ライバック/赤根洋子訳/文春文庫)は面白い本だった。本屋の文庫コーナーに積まれているのを手に取ってパラパラとめくり、興味を引かれて購入し、すぐに読んだ。

この文庫本の発行日は2012年12月、元の単行本は2010年1月だから新刊ではない。なぜ平積みになっていたのかは不明だが、本屋で手にするまでこの本のことは知らなかった。原題は Hitler's Private Library だ。「秘密図書館」という翻訳はいかがなものかと思う。「ヒトラーの本棚」ぐらいの方が惹かれる。

学歴がなかったヒトラーは、それなりの読書家だった。どんな本をどのように読んでいたのかは気になるところだ。ヒトラーの蔵書の多くは散逸しているが、その一部(1200冊)はアメリカ議会図書館に保管されているそうだ。

本書は、アメリカ議会図書館に保管されている蔵書を中心にした調査報告であり、特に10冊を取り上げて論じている。1冊1章、全10章の構成で、それぞれの本にヒトラーが接したであろう年齢を推定している。次の10冊である。

(1)『ベルリン』(マックス・オルボルン)ヒトラー 26歳

(2)『戯曲ペール・ギュント』(ディートリッヒ・エッカート)ヒトラー 32歳

(3)『我が闘争・第3巻』(アドルフ・ヒトラー)ヒトラー 39歳

(4)『偉大な人種の消滅』(マディソン・グラント)ヒトラー 39歳

(5)『ドイツ論』(ポール・ド・ラロルド)ヒトラー 44歳

(6)『国家社会主義の基礎』(アロイス・フーダル)ヒトラー 47歳

(7)『世界の法則』(マクシミリアン・リーデル)ヒトラー 50歳

(8)『シュリーフェン』(フーゴ・ロクス)ヒトラー 51歳

(9)『大陸の戦争におけるアメリカ』(スヴェン・ヘディン)ヒトラー 53歳

(10)『フリードリッヒ大王』(トマス・カーライル)ヒトラー 56歳(自決)

この10冊の中で私が知っている本は1冊もない。日本語に訳されたものもなさそうだ。(6)は一般向けには出版されなかった本だし、(3)は出版されずに封印されていた原稿である。

知らない本ばかりなのに本書が面白いのは、コンパクトなヒトラー伝になっていて、蔵書を通じて時代背景も見えてくるからだ。人間の形成にとって読書とは何かも考えさせられる。

蔵書というと大袈裟だが、自分の本棚を他人に見られるのはあまり気持ちよくない。にもかかわらず、他人の本棚を眺めてみたいとは思う。本棚はその所有者の何かを反映している。

本書の随所で蔵書論を開陳する狂言回しとして出没するベンヤミンは「人は自分が書物を保存しているのだと信じて書物を収集しているが、実際には、書物の方がその所有者を保存しているのだ」と述べている。この見解が本書のモチーフである。

とは言っても、読むあてがない本をどんどん買いこむ人もいれば、読み終えた本を次々に処分する人もいる。本棚に並べる本と本棚から隠す本を仕訳る人もいれば、読書の大半は図書館の本という人もいる。ベンヤミンは「愛書家のほとんどはそのコレクションのせいぜい10パーセントの本しか読んでいない」とも述べている。だから、本棚がそのまま所有者の鏡にはなり得ない。にもかかわらず他人の本棚に興味がわくのは、そこに所有者の無意識すらも露わにするヒントが潜んでいると思われるからだ。

そんなことを思っているから本書に惹かれたのだ。ヒトラーそのものが興味深い人物だから、その蔵書が興味をひくのは当然だ。しかし、一部とはいえ自分の蔵書を露わにされて論じられるヒトラー自身には少々気の毒な気がしないでもない。

ヒトラーは学者でも著述家でもなく、体系的な読書をしていたとは思えない。雑然とした読書をしてきたようだ。ハウツー本、オカルト本、冒険小説、パンフレット類なども読んでいる。私のような一般人と同じだ。雑多な蔵書とも書かれているが、世の大半の人の蔵書は雑多である。名著ばかりが整然と並んでいる蔵書なんて、あまり面白そうではない。

ヒトラーの読書態度は、自分の考えに都合のいいものを拾い集めているだけとも言われている。これもヒトラーに限ったことではない。誤読力も立派な読書力かもしれない。大思想家Aが大思想家Bを誤読して大思想A主義を構築した、なんてこともあったかもしれない。

本書で興味深く思ったのは、ヒトラーの人種差別思想を補強したのがアメリカ発の本だったことだ。一つは(4)の本で、ダーウィンを俗流解釈した人種差別的な社会ダーウィニズムのネタ本である。もう一つは自動車王ヘンリー・フォードの反ユダヤ本『国際ユダヤ人』だ。ヒトラーはオフィスの壁にフォードの肖像写真を貼っていたそうだ。20世紀初頭のアメリカがヒトラーの思想を育んだとすれば歴史の皮肉だ。現代のタリバンやイラクを連想する。

また、ヒトラーと高名な探検家ヘディン(スウェーデン人。ヒトラーより24歳年長)との交友にも驚いた。ヒトラーはヘディンの探検記を愛読しており、総統になってからはヘディンと交友していたそうだ。中学か高校の時に教師から聞かされたヘディンの『さまよえる湖』などの話にはワクワクしたが、ヒトラー関連の話は初耳だ。(9)は、ヘディンがアメリカに対して参戦しないように説いた論文で、ヒトラーはこの論文に勇気づけられたらしい。

ヒトラーが第一次大戦の一兵卒だったときに購入した(1)は、ベルリンの文化財を紹介したガイドブックで、芸術家指向のヒトラーの興味を引いたようだ。著者がユダヤ人だったため、この本は後にナチスの焚書の対象になるが、ヒトラーの書架にあったため焚書をまぬかれたというエピソードが面白い。

確かに蔵書は、所有者が思いもかけなかったことを伝えることがある。

本書を読みながらふと思った。安倍晋三氏の本棚を眺めてみたいと。おそらく公開はされていないだろう。すべからく政治家には、資産公開と同じように蔵書公開を義務付けたら面白いと思う。公開前に蔵書を粉飾整備するのをOKにしても、なおいろいろなものが見えてくるだろう。

本書の「あとがき」で著者は、狂言回しベンヤミンの最期に触れている。ナチスの迫害を逃れてハンナ・アーレントらとドイツを脱出したベンヤミンはフランスとスペインの国境で自殺する。先日読んだ『ハンナ・アーレント』の記述とつながったので、ちょっと得した気分になった。さして意味はないが。

この文庫本の発行日は2012年12月、元の単行本は2010年1月だから新刊ではない。なぜ平積みになっていたのかは不明だが、本屋で手にするまでこの本のことは知らなかった。原題は Hitler's Private Library だ。「秘密図書館」という翻訳はいかがなものかと思う。「ヒトラーの本棚」ぐらいの方が惹かれる。

学歴がなかったヒトラーは、それなりの読書家だった。どんな本をどのように読んでいたのかは気になるところだ。ヒトラーの蔵書の多くは散逸しているが、その一部(1200冊)はアメリカ議会図書館に保管されているそうだ。

本書は、アメリカ議会図書館に保管されている蔵書を中心にした調査報告であり、特に10冊を取り上げて論じている。1冊1章、全10章の構成で、それぞれの本にヒトラーが接したであろう年齢を推定している。次の10冊である。

(1)『ベルリン』(マックス・オルボルン)ヒトラー 26歳

(2)『戯曲ペール・ギュント』(ディートリッヒ・エッカート)ヒトラー 32歳

(3)『我が闘争・第3巻』(アドルフ・ヒトラー)ヒトラー 39歳

(4)『偉大な人種の消滅』(マディソン・グラント)ヒトラー 39歳

(5)『ドイツ論』(ポール・ド・ラロルド)ヒトラー 44歳

(6)『国家社会主義の基礎』(アロイス・フーダル)ヒトラー 47歳

(7)『世界の法則』(マクシミリアン・リーデル)ヒトラー 50歳

(8)『シュリーフェン』(フーゴ・ロクス)ヒトラー 51歳

(9)『大陸の戦争におけるアメリカ』(スヴェン・ヘディン)ヒトラー 53歳

(10)『フリードリッヒ大王』(トマス・カーライル)ヒトラー 56歳(自決)

この10冊の中で私が知っている本は1冊もない。日本語に訳されたものもなさそうだ。(6)は一般向けには出版されなかった本だし、(3)は出版されずに封印されていた原稿である。

知らない本ばかりなのに本書が面白いのは、コンパクトなヒトラー伝になっていて、蔵書を通じて時代背景も見えてくるからだ。人間の形成にとって読書とは何かも考えさせられる。

蔵書というと大袈裟だが、自分の本棚を他人に見られるのはあまり気持ちよくない。にもかかわらず、他人の本棚を眺めてみたいとは思う。本棚はその所有者の何かを反映している。

本書の随所で蔵書論を開陳する狂言回しとして出没するベンヤミンは「人は自分が書物を保存しているのだと信じて書物を収集しているが、実際には、書物の方がその所有者を保存しているのだ」と述べている。この見解が本書のモチーフである。

とは言っても、読むあてがない本をどんどん買いこむ人もいれば、読み終えた本を次々に処分する人もいる。本棚に並べる本と本棚から隠す本を仕訳る人もいれば、読書の大半は図書館の本という人もいる。ベンヤミンは「愛書家のほとんどはそのコレクションのせいぜい10パーセントの本しか読んでいない」とも述べている。だから、本棚がそのまま所有者の鏡にはなり得ない。にもかかわらず他人の本棚に興味がわくのは、そこに所有者の無意識すらも露わにするヒントが潜んでいると思われるからだ。

そんなことを思っているから本書に惹かれたのだ。ヒトラーそのものが興味深い人物だから、その蔵書が興味をひくのは当然だ。しかし、一部とはいえ自分の蔵書を露わにされて論じられるヒトラー自身には少々気の毒な気がしないでもない。

ヒトラーは学者でも著述家でもなく、体系的な読書をしていたとは思えない。雑然とした読書をしてきたようだ。ハウツー本、オカルト本、冒険小説、パンフレット類なども読んでいる。私のような一般人と同じだ。雑多な蔵書とも書かれているが、世の大半の人の蔵書は雑多である。名著ばかりが整然と並んでいる蔵書なんて、あまり面白そうではない。

ヒトラーの読書態度は、自分の考えに都合のいいものを拾い集めているだけとも言われている。これもヒトラーに限ったことではない。誤読力も立派な読書力かもしれない。大思想家Aが大思想家Bを誤読して大思想A主義を構築した、なんてこともあったかもしれない。

本書で興味深く思ったのは、ヒトラーの人種差別思想を補強したのがアメリカ発の本だったことだ。一つは(4)の本で、ダーウィンを俗流解釈した人種差別的な社会ダーウィニズムのネタ本である。もう一つは自動車王ヘンリー・フォードの反ユダヤ本『国際ユダヤ人』だ。ヒトラーはオフィスの壁にフォードの肖像写真を貼っていたそうだ。20世紀初頭のアメリカがヒトラーの思想を育んだとすれば歴史の皮肉だ。現代のタリバンやイラクを連想する。

また、ヒトラーと高名な探検家ヘディン(スウェーデン人。ヒトラーより24歳年長)との交友にも驚いた。ヒトラーはヘディンの探検記を愛読しており、総統になってからはヘディンと交友していたそうだ。中学か高校の時に教師から聞かされたヘディンの『さまよえる湖』などの話にはワクワクしたが、ヒトラー関連の話は初耳だ。(9)は、ヘディンがアメリカに対して参戦しないように説いた論文で、ヒトラーはこの論文に勇気づけられたらしい。

ヒトラーが第一次大戦の一兵卒だったときに購入した(1)は、ベルリンの文化財を紹介したガイドブックで、芸術家指向のヒトラーの興味を引いたようだ。著者がユダヤ人だったため、この本は後にナチスの焚書の対象になるが、ヒトラーの書架にあったため焚書をまぬかれたというエピソードが面白い。

確かに蔵書は、所有者が思いもかけなかったことを伝えることがある。

本書を読みながらふと思った。安倍晋三氏の本棚を眺めてみたいと。おそらく公開はされていないだろう。すべからく政治家には、資産公開と同じように蔵書公開を義務付けたら面白いと思う。公開前に蔵書を粉飾整備するのをOKにしても、なおいろいろなものが見えてくるだろう。

本書の「あとがき」で著者は、狂言回しベンヤミンの最期に触れている。ナチスの迫害を逃れてハンナ・アーレントらとドイツを脱出したベンヤミンはフランスとスペインの国境で自殺する。先日読んだ『ハンナ・アーレント』の記述とつながったので、ちょっと得した気分になった。さして意味はないが。

ヒトラーの『わが闘争』--- 素人の執念おそるべし ― 2014年08月19日

◎ついに読んだ全訳版

『ヒトラーの秘密図書館』を読んだのを機に『わが闘争』の全訳版を読んだ。

『わが闘争(上):民族主義的世界観』(アドルフ・ヒトラー/平野一郎・将積茂訳/角川文庫)

『わが闘争(下):国家社会主義運動』(アドルフ・ヒトラー/平野一郎・将積茂訳/角川文庫)

戦前に出版された抄訳版を高校生の頃に拾い読みしたことがあり、いずれ全訳版を読まねばと気になっていた。全訳版を入手したのもかなり以前だ。文庫本2冊で約900ページ、昔の文庫なので字が小さい。私のような年配者には、読書用眼鏡でなければ読み通せない。

かなり読みにくい本である。それは、活字が小さいせいだけではない。饒舌でまわりくどい演説をそのまま文章にしている感じで、頭がゴチャゴチャしてくるのだ。しかし、この饒舌に慣れてくると、それなりのリズムも感じられ、何とか読み進めることができる。

読みにくいと言っても難解なわけではない。深遠でもない。同じことを何度もくりかえしているので、いささかうんざりしてくる。

◎当初は売れなかった『わが闘争』

『わが闘争』はミュンヘン一揆で逮捕されたヒトラーが獄中で口述筆記した本で、第1巻(角川文庫版の「上」)が1925年、第2巻(角川文庫版の「下」)が1926年に出版された。当時のヒトラーは演説の才で注目される過激な極右政党の党首に過ぎなかった。首相になるのは『わが闘争』出版から8年後の1933年である。

ヒトラーは『わが闘争』の印税収入を裁判費用に充当したかったらしいが、期待ほどには売れなかった(政権掌握後はさまざまな版が出版され、莫大な印税収入を得た)。

『ヒトラーの秘密図書館』(ライバック)によれば、『わが闘争』はルドルフ・ヘスらが口述筆記を始める前から執筆されていた。ただし、ヒトラーの作文能力はさんざんだったようだ。次のような指摘もある。

「(筆者ライバックは)わずかに残存する未発表の原稿を発見したが、そこから浮かび上がってくるのは、基本的なスペリングも一般的な文法もマスターできていない無学な男の姿である。彼の生原稿は、語彙と構文の間違いだらけである。句読点も大文字の使い方も間違いだらけで、しかも一貫性がない。」

そんなわけだから、出版にあたっては編集者ら周辺の人間がかなり手を入れて整理をしたようだ。それでも、この本は大部で読みにくいものになってしまった。

ライバックは、ナチスの幹部のほとんどが『わが闘争』をちゃんと読んでいなかったというエピソードを紹介している。ヒトラー周辺の人間は読まなかったにしても、批判的に読んだ人はいて、『わが闘争』第1巻が出版された時、新聞はこぞって痛烈な批判をあびせたそうだ。『ヒトラーの秘密図書館』には次のように書かれている。

「第1巻は批評家の嘲笑と軽蔑に迎えられたが、第2巻はあっさりと無視された。批評家だけでなく、読者にも、である。1年経っても。第2巻の販売部数は700部に満たなかった。」

私が『わが闘争』を読もうと思い立ったのは、ライバックのこのような指摘がきっかけである。そんなにヒドイ本ならば、それを確認してみたいというヤジ馬根性がはたらいたのだ。

◎正直な本である

『わが闘争』はヒトラーの自伝と思想開陳の本である。読者としては自伝的要素に興味をそそられるが、その部分の記述は少なく、面白くもない。後知恵でヒトラーについて多少は知っているので、自伝部分に誇張や捏造があるのは推測できる。過去の思い出を美化して脚色するのは、自分史を書こうとする大部分の人の傾向であり、こんなものだろうと思えるだけだ。

むしろ、驚いたのはその思想開陳の率直さである。ある意味で『わが闘争』はとても正直な本だと感じた。

アーリア人が最優秀であるという人種差別、ユダヤ人の排斥、議会制民主主義の否定、侵略による領土拡大など、後にヒトラーが実施する政策が高らかに書かれている。宣伝による大衆操作などの手の内も堂々と明かし、指導者は理論家でなく煽動者でなければならないと身も蓋もない本音も述べている。自身のことを棚に上げた早婚のすすめや、自身の趣味にかなわない前衛芸術の否定などもまくしたてている。

本書を読んでいると、読書をしているというよりは、テンションの高い長広舌を聞かされている気分になる。また、ヒトラーは誰に対して延々としゃべり続けているのだろうという疑問もわいてくる。演説による煽動のノウハウの開陳などは、一般大衆に向けて自慢する話ではない。

ヒトラー自身が本書で述べているように、彼は著述の人ではなく演説の人であり、演説は聴衆の反応を見ながら聴衆に合わせて展開していく。本書は目の前に聴衆が存在しない演説なので、焦点がはっきりしないゴチャゴチャになってしまったのだろう。

◎もし売れていれば…

ある意味で正直な『わが闘争』が、もっと整理されたコンパクトで明晰な本になっていて、広範な読者を獲得していたら、ヒトラーは政権を取れただろうかという考えがわいてくる。ナチスの幹部も読まないほどに読みにくかったことが、ヒトラーの政権奪取にプラスにはたらいたのではなかろうか。当時の一般大衆が広く『わが闘争』の内容を冷静に正しく理解していたら、人々はナチスに投票しただろうか。

時代の気分がナチスに合致していたのだから、『わが闘争』が明晰な本でも歴史は変わらなかったとも思えるが、別の展開があったかもしれないとも思う。

『ヒトラーの秘密図書館』によれば、後年、ヒトラーは「将来首相になると分かっていたら、決して本など書かなかっただろう」と語ったそうだ。自分でもマズイと感じる時があったのかもしれない。

◎日本に関する記述

『わが闘争』の全訳版を読みたいと思った動機のひとつに、日本に関する記述を確認したいということがあった。

『わが闘争』は戦前の日本で何種類かが出版されている。完訳版も抄訳版もある。朝日新聞社も要約版を出版している。戦前に日本で出版された『わが闘争』は日本に関する不都合な記述を省略していると聞いたことがある。ヒトラーは日本をどのように述べているか興味があった。

『わが闘争』には日本に関する記述が数カ所ある。その中で、日本人が不愉快と感じるのは、文化の創造者はアーリア人だけだと述べている箇所だろう(上巻の第11章「民族と人種」)。ここで、ヒトラーは日本人は「文化支持的」なだけで「文化創造的」ではないとしている。

この部分をどのように削除して翻訳したかは未確認だが、『わが闘争』の全編にわたってアーリア人最優秀思想が語られているので、特に日本についての言及がなくても、ヒトラーが日本人をどのように見ていたかは容易に想像できる。もっと侮蔑的に述べられているのではと想像していたので、さほど気にはならなかった。

訳注によれば、君主制批判の箇所も戦前の翻訳では削除されたそうだ。オーストリア生まれのドイツ人としてハプスブルグ家に反発していたヒトラーは、君主制の問題点を指摘している。天皇制国家だった戦前の日本では、その部分を削除して出版したそうだ。気の遣いすぎだと、いまなら思う。

◎素人の執念おそるべし

『わが闘争』は罵倒的な演説調で精神主義を鼓舞する本であり、全編にわたって「意思の力」を強調している。そんなところは、戦前の日本の風潮に合致したのだと思う。

「意思の力」それ自体は否定できないものだと私も思う。そんな部分だけ抽出すれば、現代にも通用する自己啓発本や経営書ができるかもしれないとも思う。

それにしても、『わが闘争』には歪んだ認識を基盤にした「意思の力」の恐ろしさを感じざるを得ない。読後感は、先日読んだ 『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』に抱いた「素人の執念おそるべし、無知は力なり」という感慨に似ている。比べるのが変だとは思うが。

『ヒトラーの秘密図書館』を読んだのを機に『わが闘争』の全訳版を読んだ。

『わが闘争(上):民族主義的世界観』(アドルフ・ヒトラー/平野一郎・将積茂訳/角川文庫)

『わが闘争(下):国家社会主義運動』(アドルフ・ヒトラー/平野一郎・将積茂訳/角川文庫)

戦前に出版された抄訳版を高校生の頃に拾い読みしたことがあり、いずれ全訳版を読まねばと気になっていた。全訳版を入手したのもかなり以前だ。文庫本2冊で約900ページ、昔の文庫なので字が小さい。私のような年配者には、読書用眼鏡でなければ読み通せない。

かなり読みにくい本である。それは、活字が小さいせいだけではない。饒舌でまわりくどい演説をそのまま文章にしている感じで、頭がゴチャゴチャしてくるのだ。しかし、この饒舌に慣れてくると、それなりのリズムも感じられ、何とか読み進めることができる。

読みにくいと言っても難解なわけではない。深遠でもない。同じことを何度もくりかえしているので、いささかうんざりしてくる。

◎当初は売れなかった『わが闘争』

『わが闘争』はミュンヘン一揆で逮捕されたヒトラーが獄中で口述筆記した本で、第1巻(角川文庫版の「上」)が1925年、第2巻(角川文庫版の「下」)が1926年に出版された。当時のヒトラーは演説の才で注目される過激な極右政党の党首に過ぎなかった。首相になるのは『わが闘争』出版から8年後の1933年である。

ヒトラーは『わが闘争』の印税収入を裁判費用に充当したかったらしいが、期待ほどには売れなかった(政権掌握後はさまざまな版が出版され、莫大な印税収入を得た)。

『ヒトラーの秘密図書館』(ライバック)によれば、『わが闘争』はルドルフ・ヘスらが口述筆記を始める前から執筆されていた。ただし、ヒトラーの作文能力はさんざんだったようだ。次のような指摘もある。

「(筆者ライバックは)わずかに残存する未発表の原稿を発見したが、そこから浮かび上がってくるのは、基本的なスペリングも一般的な文法もマスターできていない無学な男の姿である。彼の生原稿は、語彙と構文の間違いだらけである。句読点も大文字の使い方も間違いだらけで、しかも一貫性がない。」

そんなわけだから、出版にあたっては編集者ら周辺の人間がかなり手を入れて整理をしたようだ。それでも、この本は大部で読みにくいものになってしまった。

ライバックは、ナチスの幹部のほとんどが『わが闘争』をちゃんと読んでいなかったというエピソードを紹介している。ヒトラー周辺の人間は読まなかったにしても、批判的に読んだ人はいて、『わが闘争』第1巻が出版された時、新聞はこぞって痛烈な批判をあびせたそうだ。『ヒトラーの秘密図書館』には次のように書かれている。

「第1巻は批評家の嘲笑と軽蔑に迎えられたが、第2巻はあっさりと無視された。批評家だけでなく、読者にも、である。1年経っても。第2巻の販売部数は700部に満たなかった。」

私が『わが闘争』を読もうと思い立ったのは、ライバックのこのような指摘がきっかけである。そんなにヒドイ本ならば、それを確認してみたいというヤジ馬根性がはたらいたのだ。

◎正直な本である

『わが闘争』はヒトラーの自伝と思想開陳の本である。読者としては自伝的要素に興味をそそられるが、その部分の記述は少なく、面白くもない。後知恵でヒトラーについて多少は知っているので、自伝部分に誇張や捏造があるのは推測できる。過去の思い出を美化して脚色するのは、自分史を書こうとする大部分の人の傾向であり、こんなものだろうと思えるだけだ。

むしろ、驚いたのはその思想開陳の率直さである。ある意味で『わが闘争』はとても正直な本だと感じた。

アーリア人が最優秀であるという人種差別、ユダヤ人の排斥、議会制民主主義の否定、侵略による領土拡大など、後にヒトラーが実施する政策が高らかに書かれている。宣伝による大衆操作などの手の内も堂々と明かし、指導者は理論家でなく煽動者でなければならないと身も蓋もない本音も述べている。自身のことを棚に上げた早婚のすすめや、自身の趣味にかなわない前衛芸術の否定などもまくしたてている。

本書を読んでいると、読書をしているというよりは、テンションの高い長広舌を聞かされている気分になる。また、ヒトラーは誰に対して延々としゃべり続けているのだろうという疑問もわいてくる。演説による煽動のノウハウの開陳などは、一般大衆に向けて自慢する話ではない。

ヒトラー自身が本書で述べているように、彼は著述の人ではなく演説の人であり、演説は聴衆の反応を見ながら聴衆に合わせて展開していく。本書は目の前に聴衆が存在しない演説なので、焦点がはっきりしないゴチャゴチャになってしまったのだろう。

◎もし売れていれば…

ある意味で正直な『わが闘争』が、もっと整理されたコンパクトで明晰な本になっていて、広範な読者を獲得していたら、ヒトラーは政権を取れただろうかという考えがわいてくる。ナチスの幹部も読まないほどに読みにくかったことが、ヒトラーの政権奪取にプラスにはたらいたのではなかろうか。当時の一般大衆が広く『わが闘争』の内容を冷静に正しく理解していたら、人々はナチスに投票しただろうか。

時代の気分がナチスに合致していたのだから、『わが闘争』が明晰な本でも歴史は変わらなかったとも思えるが、別の展開があったかもしれないとも思う。

『ヒトラーの秘密図書館』によれば、後年、ヒトラーは「将来首相になると分かっていたら、決して本など書かなかっただろう」と語ったそうだ。自分でもマズイと感じる時があったのかもしれない。

◎日本に関する記述

『わが闘争』の全訳版を読みたいと思った動機のひとつに、日本に関する記述を確認したいということがあった。

『わが闘争』は戦前の日本で何種類かが出版されている。完訳版も抄訳版もある。朝日新聞社も要約版を出版している。戦前に日本で出版された『わが闘争』は日本に関する不都合な記述を省略していると聞いたことがある。ヒトラーは日本をどのように述べているか興味があった。

『わが闘争』には日本に関する記述が数カ所ある。その中で、日本人が不愉快と感じるのは、文化の創造者はアーリア人だけだと述べている箇所だろう(上巻の第11章「民族と人種」)。ここで、ヒトラーは日本人は「文化支持的」なだけで「文化創造的」ではないとしている。

この部分をどのように削除して翻訳したかは未確認だが、『わが闘争』の全編にわたってアーリア人最優秀思想が語られているので、特に日本についての言及がなくても、ヒトラーが日本人をどのように見ていたかは容易に想像できる。もっと侮蔑的に述べられているのではと想像していたので、さほど気にはならなかった。

訳注によれば、君主制批判の箇所も戦前の翻訳では削除されたそうだ。オーストリア生まれのドイツ人としてハプスブルグ家に反発していたヒトラーは、君主制の問題点を指摘している。天皇制国家だった戦前の日本では、その部分を削除して出版したそうだ。気の遣いすぎだと、いまなら思う。

◎素人の執念おそるべし

『わが闘争』は罵倒的な演説調で精神主義を鼓舞する本であり、全編にわたって「意思の力」を強調している。そんなところは、戦前の日本の風潮に合致したのだと思う。

「意思の力」それ自体は否定できないものだと私も思う。そんな部分だけ抽出すれば、現代にも通用する自己啓発本や経営書ができるかもしれないとも思う。

それにしても、『わが闘争』には歪んだ認識を基盤にした「意思の力」の恐ろしさを感じざるを得ない。読後感は、先日読んだ 『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』に抱いた「素人の執念おそるべし、無知は力なり」という感慨に似ている。比べるのが変だとは思うが。

トウモロコシが齧られた ― 2014年08月21日

八ヶ岳の山小屋で、この夏はインゲン、キュウリ、ナス、ジャガイモとトウモロコシを収穫した。出来栄えは例年とあまり変わらないが、トウモロコシはイマイチだった。

実は、今年の畑には昨年までと違う事情があった。動物対策のため、畑の周囲に簡易な網フェンスを作ったのだ。

今まで、動物対策などは気にとめずに野菜を作ってきて、被害にあうこともなかった。たまに話すことがある近所の人からは「うちの畑は鹿に荒らされる」とか「イノシシがジャガイモを掘り返す」などと聞いていた。だが、わが畑は無事なので現実感がなかった。

あるとき、ふと気付いた。わが畑が動物に荒らされないのは隣家の犬のおかげではなかろうかと。

わが山小屋の隣家は何頭もの犬を飼っている。副業でブリーダーをしているのだ。それも、普通の犬ではない。警戒心が強く、よく吠える犬である。縄文時代から日本にいた犬に近い貴重な犬種で、その保存活動のようなことをしてるそうだ。

隣家の人は犬の吠え声を気にしていたが、当方は犬が嫌いではないので迷惑ではなかった。その隣家が昨年、いなくなってしまったのだ。どこかへ引っ越したらしい。

そうなると、にわかに畑の動物対策が気になってきた。あの狼に近い犬がいなくなれば、わが畑も動物に狙われると思った。ホームセンターで動物対策用の網を買ってきて、畑の周囲に巡らせた。ささやかな畑ではあるが、かなり大変な作業だった。

その結果、トウモロコシが被害にあった。何本かが倒れていたので台風のせいかと思ったが、よく見ると果実のいくつかに齧られた跡がある。おそらく鹿にやられたのだろう。フェンスが低すぎたようだ。

さて、来年はどうするか。自然の恵みを動物におすそ分けするのもよしという心境になればいいのだが、難しい。月に1回か2回しか行かない手抜き菜園で、ダメでもともと、収穫できればメッケ物という気持で始めたのだが、動物に荒らされるとやはりくやしい。

今年のフェンスの反省をふまえて、より頑丈で高いものを作るとなると、なかなかの工事になりそうだ。ずるずると深入りしていいものだろうか。現在、考え中である。

実は、今年の畑には昨年までと違う事情があった。動物対策のため、畑の周囲に簡易な網フェンスを作ったのだ。

今まで、動物対策などは気にとめずに野菜を作ってきて、被害にあうこともなかった。たまに話すことがある近所の人からは「うちの畑は鹿に荒らされる」とか「イノシシがジャガイモを掘り返す」などと聞いていた。だが、わが畑は無事なので現実感がなかった。

あるとき、ふと気付いた。わが畑が動物に荒らされないのは隣家の犬のおかげではなかろうかと。

わが山小屋の隣家は何頭もの犬を飼っている。副業でブリーダーをしているのだ。それも、普通の犬ではない。警戒心が強く、よく吠える犬である。縄文時代から日本にいた犬に近い貴重な犬種で、その保存活動のようなことをしてるそうだ。

隣家の人は犬の吠え声を気にしていたが、当方は犬が嫌いではないので迷惑ではなかった。その隣家が昨年、いなくなってしまったのだ。どこかへ引っ越したらしい。

そうなると、にわかに畑の動物対策が気になってきた。あの狼に近い犬がいなくなれば、わが畑も動物に狙われると思った。ホームセンターで動物対策用の網を買ってきて、畑の周囲に巡らせた。ささやかな畑ではあるが、かなり大変な作業だった。

その結果、トウモロコシが被害にあった。何本かが倒れていたので台風のせいかと思ったが、よく見ると果実のいくつかに齧られた跡がある。おそらく鹿にやられたのだろう。フェンスが低すぎたようだ。

さて、来年はどうするか。自然の恵みを動物におすそ分けするのもよしという心境になればいいのだが、難しい。月に1回か2回しか行かない手抜き菜園で、ダメでもともと、収穫できればメッケ物という気持で始めたのだが、動物に荒らされるとやはりくやしい。

今年のフェンスの反省をふまえて、より頑丈で高いものを作るとなると、なかなかの工事になりそうだ。ずるずると深入りしていいものだろうか。現在、考え中である。

『わが闘争』の口直しに新書本2冊 ― 2014年08月24日

『わが闘争』を読んだ口直し、というか毒消しのような気分で歴史学者の次の中公新書を読んだ。

『ナチズム:ドイツ保守主義の一系譜』(村瀬興雄/中公新書)

『アドルフ・ヒトラー:「独裁者」出現の歴史的背景』(村瀬興雄/中公新書)

2冊とも本棚にあった本で、かなり以前に拾い読みしているはずだが、内容はほとんど憶えていないので、まとめて読みなおした。

『ナチズム』は1968年、『アドルフ・ヒトラー』は1977年の出版で、著者の村瀬興雄氏は2000年に87歳で亡くなっている。9年の間隔で書かれたこの2冊、タイトルは異なるが扱っているテーマは共通している。ヒトラーの生い立ちから思想形成までを検証し、ナチズム発展の経緯と時代背景を分析している。2冊ともナチスが政権を獲得するまでがメインで、ヒトラーやナチスに関する最も興味深い時期を扱っている。『わが闘争』の記述の検証もあり、2冊まとめて読むと、ナチスが出現した時代の様子が何となく見えてくる。

村瀬氏はヒトラーに関する様々な研究書を批判的に検討し、ヒトラーを「異常性格者」「愚か者」と見なすのは間違いで、ナチズムを特異なものととらえてはならないとしている。ヒトラーの出現とナチズムの発展には、それを促す歴史背景と時代背景があり、「ドイツ支配勢力」がヒトラーとナチズムを育んだとしている。納得できる分析ではあるが、「ドイツ支配勢力」なるものの実態が実はよく把握できなかった。

ミュンヘン一揆までのヒトラーは「ドイツ支配勢力」から「プロパガンディスト=宣伝家」と見なされていて、ヒトラー自身もそう自己規定していて政治的指導者を目指していたわけではない、という見方も提示されている。党首という名の宣伝マンに甘んじていたわけだ。真偽のほどはわからない。

ヒトラーをコントロールできると考えている勢力があったが、やがてそのコントロールがきかなくなった、という説を聞くことはよくある。ヒトラーがいつ頃から自分自身が独裁者になろうと考えていたかはわからない。いつの間にか、時代の波と風によって独裁者にまで押し上げられてしまったのかもしれない。

凡人の人生でも、自分の意思と判断で成し遂げてきたと思っていることが、単に流れに乗っていただけということはよくある。演じているうちに、演じているのか本気の言動なのか自分でもわからなくなることもある。歴史は人間が作るものだが、個々の人間の役割をどの程度の大きさで評価するのかは容易でない。個人と時代背景のからみ具合は微妙だ。

タイムマシンで過去に遡り、青年ヒトラーを暗殺して歴史を変えようとする、という小説を読んだ記憶がある。青年ヒトラーを暗殺することで歴史が大きく変わるのか、さほど変わらないのか、もちろん、だれにもわからない。

『ナチズム:ドイツ保守主義の一系譜』(村瀬興雄/中公新書)

『アドルフ・ヒトラー:「独裁者」出現の歴史的背景』(村瀬興雄/中公新書)

2冊とも本棚にあった本で、かなり以前に拾い読みしているはずだが、内容はほとんど憶えていないので、まとめて読みなおした。

『ナチズム』は1968年、『アドルフ・ヒトラー』は1977年の出版で、著者の村瀬興雄氏は2000年に87歳で亡くなっている。9年の間隔で書かれたこの2冊、タイトルは異なるが扱っているテーマは共通している。ヒトラーの生い立ちから思想形成までを検証し、ナチズム発展の経緯と時代背景を分析している。2冊ともナチスが政権を獲得するまでがメインで、ヒトラーやナチスに関する最も興味深い時期を扱っている。『わが闘争』の記述の検証もあり、2冊まとめて読むと、ナチスが出現した時代の様子が何となく見えてくる。

村瀬氏はヒトラーに関する様々な研究書を批判的に検討し、ヒトラーを「異常性格者」「愚か者」と見なすのは間違いで、ナチズムを特異なものととらえてはならないとしている。ヒトラーの出現とナチズムの発展には、それを促す歴史背景と時代背景があり、「ドイツ支配勢力」がヒトラーとナチズムを育んだとしている。納得できる分析ではあるが、「ドイツ支配勢力」なるものの実態が実はよく把握できなかった。

ミュンヘン一揆までのヒトラーは「ドイツ支配勢力」から「プロパガンディスト=宣伝家」と見なされていて、ヒトラー自身もそう自己規定していて政治的指導者を目指していたわけではない、という見方も提示されている。党首という名の宣伝マンに甘んじていたわけだ。真偽のほどはわからない。

ヒトラーをコントロールできると考えている勢力があったが、やがてそのコントロールがきかなくなった、という説を聞くことはよくある。ヒトラーがいつ頃から自分自身が独裁者になろうと考えていたかはわからない。いつの間にか、時代の波と風によって独裁者にまで押し上げられてしまったのかもしれない。

凡人の人生でも、自分の意思と判断で成し遂げてきたと思っていることが、単に流れに乗っていただけということはよくある。演じているうちに、演じているのか本気の言動なのか自分でもわからなくなることもある。歴史は人間が作るものだが、個々の人間の役割をどの程度の大きさで評価するのかは容易でない。個人と時代背景のからみ具合は微妙だ。

タイムマシンで過去に遡り、青年ヒトラーを暗殺して歴史を変えようとする、という小説を読んだ記憶がある。青年ヒトラーを暗殺することで歴史が大きく変わるのか、さほど変わらないのか、もちろん、だれにもわからない。

最近のコメント