永山則夫は「時代の子」以前に「家族の子」だった? ― 2013年06月14日

新聞や雑誌の書評で評判の『永山則夫:封印された鑑定記録』(堀川惠子/岩波書店)を読んだ。予感した通りのズシンとくる内容で、一気読みになった。石川義博医師による永山則夫の精神鑑定書をベースにしたノンフィクションだが、永山則夫の物語と石川医師の物語の二つが重層していて迫力がある。小説のような面白さという感想は不適切かもしれないが、通常のノンフィクションとは異質の読後感を得た。

この読後感は、やはり永山則夫という特異な人物に起因する。永山則夫は1949年生まれで、私より一歳年下のほぼ同世代だ。私(あるいは私たちの世代)にとって永山則夫は「連続射殺魔」を超えたシンボルのような存在である。それは、分かりそうで分かりにくい厄介な存在でもある。そんな先入観があるから、このノンフィクションにドストエフスキイの小説にも似た魅力を感じたのかもしれない。

彼は、1969年に逮捕されたとき19歳だった。私が20歳の大学生の頃だ。その社会面事件の記憶は不鮮明だが、2年後、『無知の涙』が世に出たときの衝撃は鮮明だ。獄中での精神活動の深淵に触れて驚嘆した。

とは言っても、私は単行本『無知の涙』は読んでいない。単行本出版の前に『辺境』という雑誌に掲載された「無知の涙・永山則夫獄中ノート」という記事を読んだだけだ。単行本に先行して発表されたダイジェスト版だが、これだけでも十分に衝撃的だった。

雑誌『辺境』は井上光晴編集の季刊誌で、「無知の涙・永山則夫獄中ノート」が掲載された3号の発行日は1971年1月、その2カ月前には三島由紀夫自衛隊乱入自死事件があった。この号の巻頭は「三島由紀夫の死」に関する井上光晴の批判文だ。連合赤軍事件が起きるのは1年後だ。そんな騒然とした時代に『無知の涙』は世に出た。そしてベストセラーになった。

『永山則夫:封印された鑑定記録』のベースとなった石川鑑定書が作成されたのは、『無知の涙』出版後の1973年から1974年にかけてである。獄中で哲学書・思想書・文学書などを読み込み、「表現者」として世に知られていた頃、永山則夫は石川医師の精神鑑定を受けていたのだ。

石川鑑定書に基づいて本書で紹介される永山則夫の生い立ちは悲惨で壮絶である。永山則夫は殺人事件を犯すまでの自分自身を「無知」としているが、獄中で突如に目覚めたのではなく、事件を犯す前からかなりの読書家だったようだ。『罪と罰』も読んでいて、犯行時の自身をラスコリーニコフになぞらえたりもしている。精神的にも飢えていたのだ。

永山則夫には「時代の子」というイメージがある。彼の著作が売れ、彼をモデルにした映画が複数作られたのも、多くの人が彼に「時代の子」を見たからだと思う。世の中の矛盾・不条理・希望などがないまぜになって彼に集約・反映されているように見えたのだ。

しかし、『永山則夫:封印された鑑定記録』で明らかにされる永山則夫像は「時代の子」である以前の「家族の子」である。現在ではPTSDと呼ばれている幼児体験なども明らかにされていて、それなりに説得的である。

本書では彼の祖母・父母・兄や姉たちについても詳述されている。彼には3人の兄がいるが、その兄弟とカラーマーゾフの兄弟の類似を指摘する著者の視点も興味深い。永山則夫は自分を4人目の兄弟であるスメルジャコフに見立てていたらしい。この見立てを読んだとき、何故か背筋がゾーっとした。

人は「時代の子」であると同時に「家族の子」であり、どちらの要素が大きいかは、人によってさまざまであり、よくは分からない。本書を読んで、あらためてそう思った。

そして、『無知の涙』を世に出すきっかけとなった井出孫六氏に関する本書の以下の記述が、ひとつの謎として心に残った。

「昭和45年(一九七〇)も暮れようとする頃、死ぬことばかりを考えていた永山に転機をもたらす人物が現れる。

後の直木賞作家井出孫六(当時三九歳)だ。井出は八一歳になる現在に至るまで作家を生業としながらも、自分と永山との関わりについては一度も書いたことがない。ずっと胸の内に秘めてきた。」

実は『辺境』に掲載された「無知の涙・永山則夫獄中ノート」の冒頭解説は井出孫六氏が執筆している。かなり気合の入った文章である。しかし、単行本の『無知の涙』には井出氏の名前は登場しない。出版社編集部が付した解説に「一雑誌記者」と書かれているだけだ。

永山則夫を「発見」し、多くの著作もある井出氏が永山則夫に関しては『辺境』の解説以降なにも言及していないのは異常な気がする。

井出氏が永山則夫に関心をいだき、彼を「発見」したのは、彼に「時代の子」を見たからだと思う。その後、永山則夫について何も書かないのは、当初の「発見」を超えた何かを見てしまったからなのだろうか。

この読後感は、やはり永山則夫という特異な人物に起因する。永山則夫は1949年生まれで、私より一歳年下のほぼ同世代だ。私(あるいは私たちの世代)にとって永山則夫は「連続射殺魔」を超えたシンボルのような存在である。それは、分かりそうで分かりにくい厄介な存在でもある。そんな先入観があるから、このノンフィクションにドストエフスキイの小説にも似た魅力を感じたのかもしれない。

彼は、1969年に逮捕されたとき19歳だった。私が20歳の大学生の頃だ。その社会面事件の記憶は不鮮明だが、2年後、『無知の涙』が世に出たときの衝撃は鮮明だ。獄中での精神活動の深淵に触れて驚嘆した。

とは言っても、私は単行本『無知の涙』は読んでいない。単行本出版の前に『辺境』という雑誌に掲載された「無知の涙・永山則夫獄中ノート」という記事を読んだだけだ。単行本に先行して発表されたダイジェスト版だが、これだけでも十分に衝撃的だった。

雑誌『辺境』は井上光晴編集の季刊誌で、「無知の涙・永山則夫獄中ノート」が掲載された3号の発行日は1971年1月、その2カ月前には三島由紀夫自衛隊乱入自死事件があった。この号の巻頭は「三島由紀夫の死」に関する井上光晴の批判文だ。連合赤軍事件が起きるのは1年後だ。そんな騒然とした時代に『無知の涙』は世に出た。そしてベストセラーになった。

『永山則夫:封印された鑑定記録』のベースとなった石川鑑定書が作成されたのは、『無知の涙』出版後の1973年から1974年にかけてである。獄中で哲学書・思想書・文学書などを読み込み、「表現者」として世に知られていた頃、永山則夫は石川医師の精神鑑定を受けていたのだ。

石川鑑定書に基づいて本書で紹介される永山則夫の生い立ちは悲惨で壮絶である。永山則夫は殺人事件を犯すまでの自分自身を「無知」としているが、獄中で突如に目覚めたのではなく、事件を犯す前からかなりの読書家だったようだ。『罪と罰』も読んでいて、犯行時の自身をラスコリーニコフになぞらえたりもしている。精神的にも飢えていたのだ。

永山則夫には「時代の子」というイメージがある。彼の著作が売れ、彼をモデルにした映画が複数作られたのも、多くの人が彼に「時代の子」を見たからだと思う。世の中の矛盾・不条理・希望などがないまぜになって彼に集約・反映されているように見えたのだ。

しかし、『永山則夫:封印された鑑定記録』で明らかにされる永山則夫像は「時代の子」である以前の「家族の子」である。現在ではPTSDと呼ばれている幼児体験なども明らかにされていて、それなりに説得的である。

本書では彼の祖母・父母・兄や姉たちについても詳述されている。彼には3人の兄がいるが、その兄弟とカラーマーゾフの兄弟の類似を指摘する著者の視点も興味深い。永山則夫は自分を4人目の兄弟であるスメルジャコフに見立てていたらしい。この見立てを読んだとき、何故か背筋がゾーっとした。

人は「時代の子」であると同時に「家族の子」であり、どちらの要素が大きいかは、人によってさまざまであり、よくは分からない。本書を読んで、あらためてそう思った。

そして、『無知の涙』を世に出すきっかけとなった井出孫六氏に関する本書の以下の記述が、ひとつの謎として心に残った。

「昭和45年(一九七〇)も暮れようとする頃、死ぬことばかりを考えていた永山に転機をもたらす人物が現れる。

後の直木賞作家井出孫六(当時三九歳)だ。井出は八一歳になる現在に至るまで作家を生業としながらも、自分と永山との関わりについては一度も書いたことがない。ずっと胸の内に秘めてきた。」

実は『辺境』に掲載された「無知の涙・永山則夫獄中ノート」の冒頭解説は井出孫六氏が執筆している。かなり気合の入った文章である。しかし、単行本の『無知の涙』には井出氏の名前は登場しない。出版社編集部が付した解説に「一雑誌記者」と書かれているだけだ。

永山則夫を「発見」し、多くの著作もある井出氏が永山則夫に関しては『辺境』の解説以降なにも言及していないのは異常な気がする。

井出氏が永山則夫に関心をいだき、彼を「発見」したのは、彼に「時代の子」を見たからだと思う。その後、永山則夫について何も書かないのは、当初の「発見」を超えた何かを見てしまったからなのだろうか。

『オセロー』を観て、なぜ芝居を観るかを考えた ― 2013年06月17日

世田谷パブリックシアターで上演中の『オセロー』(演出・白井晃、主演・仲村トオル)を観た。

『オセロー』の舞台をナマで観るのは初めてだが、テレビの舞台中継や映画を観たことはあるし、戯曲も読んでいる。シェイクスピアの有名作品だから、ストーリーはよくわかっている。そんな古典作品の舞台をなぜ観るのだろうか。『オセロー』の舞台を観ながらそんな自問が浮かんできた。

本を読んだり映画を観たりするとき、「なぜ読むか」「なぜ観るか」などと考えることはない。読みたいから読む、観たいから観るで十分だ。芝居も観たいと思ったから観るだけのことではある。しかし、事前にチケットを手配し、劇場に足を運び、開幕を待つという行為には、なにか「身構え」のような期待感があり、それが「なぜ芝居を観るのだろうか」という自問につながるようだ。

芝居を観に行く動機は、戯曲を読んでも得られないもの、テレビやDVDの舞台録画を観ても得られないものを期待しているからだ。それは、役者たちと同じ時間と空間を共有しているというライブ感覚をベースにした、別世界体験のようなものだと思う。

かつて、アングラと呼ばれた芝居のいくつかが多くの観客を動員できたのは、煽動にも似た熱気と迫力で観客を別世界へさらって行く力があったからだ。役者と観客の共犯時空間を作り出しやすい「時代の風」をはらんでいたということもあった。

現在の演劇にアングラ的熱気を期待しているわけではないが、芝居には役者が観客に働きかけて独自の時空間を現出させようとする作用が普遍的にある。

そんなことを考えたのは、今回観た『オセロー』の演出が、観客を巻き込んで演劇空間を作り上げようとしたユニークなもので、その試みに感心したからである。

私の席は1階の中ほどだったが、前の座席は、前後左右4座席をつぶして演出家席のようになっていた。普通、こんな席は一番後ろに作るのではなかろうかと不審に思った。

芝居が始まるとき、その席に座ったのは演出の白井晃ではなかった。その席に座り、舞台に向かって何やら合図を出している男女は、実はイアーゴとその妻・エミリアだった。『オセロー』という芝居を仕切っているのは確かにイアーゴという悪人だが、それをより強調するために演出席にイアーゴを配置する演出にしたのだろうか。

演出の白井晃は役者としても出演している。芝居開始前に私のそばの通路側座席に座っていて、そこから芝居を始めた。その席には、オセロー役の仲村トオルが座ることもあった。

舞台装置や衣装も伝統的なスタイルではなく、無国籍・超時代なもので、剣をピストルで代用してスピード感をだしている。役者が観客に対して起立を求めたり着席をうながすシーンもある。休憩時間やカーテンコールにも芝居が折り込まれていた。

これらの仕掛けが成功しているか否かはわからないが、芝居を観るということはなにだろうかという根本的な思考をうながす刺激にはなった。

そして、蛇足ではあるが、観劇の後、舞台を反芻するために戯曲を読み返すことにした。今回の上演は福田恆在訳である。かなり昔に購入した新潮文庫の福田恆在訳『オセロー』があったので、それを読み始めたが、科白の言い回しが少し異なっている。上演時に変更したのかなとも思ったが、扉を確認すると、驚いたことに私が読み進めているのは木下順二訳だった。カバーには「福田恆在訳」とあるが、中身は「木下順二訳」なのだ。キツネにつままれた気分である。

本棚にはシェイクスピアの新潮文庫が他にも何冊かあり、それらはすべて、カバーも中身も福田恆在訳だった。『オセロー』の発行日は昭和46年5月の30刷、他のシェイクスピアは昭和48年発行だ。この頃、新潮文庫は『オセロー』の翻訳を木下順二から福田恆在に切り替え、何らかの理由で古い中身に新しいカバーがついてしまったのだろうか。40年以上昔の本なので確かめようがない。いまさら版元にクレームをつける気もしない。

幸い(?)、実家から運んで来ていた古い世界文学全集に福田恆在訳『オセロー』があったので、それで観劇後の反芻読書をした。そして、これだけの日本語を自分の科白にするのは大変だろうなあと、アホみたいに役者に対して感心した。

芝居とは、役者にとってこそ別世界へ踏み込んで行く超現実的な体験であり、それを観客に伝染させられるかうどうかが役者の力量かもしれない、などとも考えた。

『オセロー』の舞台をナマで観るのは初めてだが、テレビの舞台中継や映画を観たことはあるし、戯曲も読んでいる。シェイクスピアの有名作品だから、ストーリーはよくわかっている。そんな古典作品の舞台をなぜ観るのだろうか。『オセロー』の舞台を観ながらそんな自問が浮かんできた。

本を読んだり映画を観たりするとき、「なぜ読むか」「なぜ観るか」などと考えることはない。読みたいから読む、観たいから観るで十分だ。芝居も観たいと思ったから観るだけのことではある。しかし、事前にチケットを手配し、劇場に足を運び、開幕を待つという行為には、なにか「身構え」のような期待感があり、それが「なぜ芝居を観るのだろうか」という自問につながるようだ。

芝居を観に行く動機は、戯曲を読んでも得られないもの、テレビやDVDの舞台録画を観ても得られないものを期待しているからだ。それは、役者たちと同じ時間と空間を共有しているというライブ感覚をベースにした、別世界体験のようなものだと思う。

かつて、アングラと呼ばれた芝居のいくつかが多くの観客を動員できたのは、煽動にも似た熱気と迫力で観客を別世界へさらって行く力があったからだ。役者と観客の共犯時空間を作り出しやすい「時代の風」をはらんでいたということもあった。

現在の演劇にアングラ的熱気を期待しているわけではないが、芝居には役者が観客に働きかけて独自の時空間を現出させようとする作用が普遍的にある。

そんなことを考えたのは、今回観た『オセロー』の演出が、観客を巻き込んで演劇空間を作り上げようとしたユニークなもので、その試みに感心したからである。

私の席は1階の中ほどだったが、前の座席は、前後左右4座席をつぶして演出家席のようになっていた。普通、こんな席は一番後ろに作るのではなかろうかと不審に思った。

芝居が始まるとき、その席に座ったのは演出の白井晃ではなかった。その席に座り、舞台に向かって何やら合図を出している男女は、実はイアーゴとその妻・エミリアだった。『オセロー』という芝居を仕切っているのは確かにイアーゴという悪人だが、それをより強調するために演出席にイアーゴを配置する演出にしたのだろうか。

演出の白井晃は役者としても出演している。芝居開始前に私のそばの通路側座席に座っていて、そこから芝居を始めた。その席には、オセロー役の仲村トオルが座ることもあった。

舞台装置や衣装も伝統的なスタイルではなく、無国籍・超時代なもので、剣をピストルで代用してスピード感をだしている。役者が観客に対して起立を求めたり着席をうながすシーンもある。休憩時間やカーテンコールにも芝居が折り込まれていた。

これらの仕掛けが成功しているか否かはわからないが、芝居を観るということはなにだろうかという根本的な思考をうながす刺激にはなった。

そして、蛇足ではあるが、観劇の後、舞台を反芻するために戯曲を読み返すことにした。今回の上演は福田恆在訳である。かなり昔に購入した新潮文庫の福田恆在訳『オセロー』があったので、それを読み始めたが、科白の言い回しが少し異なっている。上演時に変更したのかなとも思ったが、扉を確認すると、驚いたことに私が読み進めているのは木下順二訳だった。カバーには「福田恆在訳」とあるが、中身は「木下順二訳」なのだ。キツネにつままれた気分である。

本棚にはシェイクスピアの新潮文庫が他にも何冊かあり、それらはすべて、カバーも中身も福田恆在訳だった。『オセロー』の発行日は昭和46年5月の30刷、他のシェイクスピアは昭和48年発行だ。この頃、新潮文庫は『オセロー』の翻訳を木下順二から福田恆在に切り替え、何らかの理由で古い中身に新しいカバーがついてしまったのだろうか。40年以上昔の本なので確かめようがない。いまさら版元にクレームをつける気もしない。

幸い(?)、実家から運んで来ていた古い世界文学全集に福田恆在訳『オセロー』があったので、それで観劇後の反芻読書をした。そして、これだけの日本語を自分の科白にするのは大変だろうなあと、アホみたいに役者に対して感心した。

芝居とは、役者にとってこそ別世界へ踏み込んで行く超現実的な体験であり、それを観客に伝染させられるかうどうかが役者の力量かもしれない、などとも考えた。

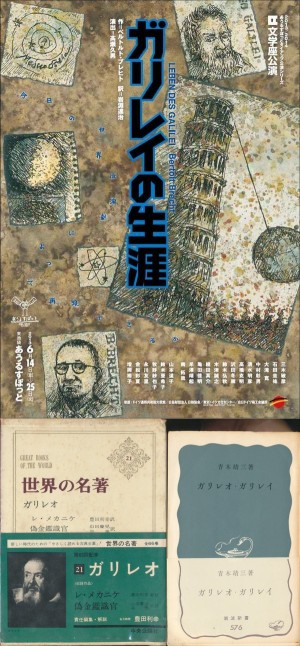

芝居『ガリレイの生涯』がきっかけで史実にアプローチ ― 2013年06月21日

ブレヒトの『ガリレイの生涯』が上演されていると知り、観に行った。池袋のあうるすぽっとで上演されている文学座公演である。文学座がブレヒトをやるのは今回が初めてだそうだ。『ガリレイの生涯』の戯曲を読んだのは三十年以上前だと思う。舞台を観たいと思いつつ、長い月日が流れてしまった。

戯曲の内容はほとんど忘れているが、次の有名な科白は記憶に残っている。

「英雄を持たぬ国は不幸だ!」

「ちがうぞ。英雄を必要とする国が不幸なのだ。」

ヒトラーの台頭で亡命を余儀なくされたブレヒトの名科白である。この科白をナマで聞きたいという欲求が、『ガリレイの生涯』を観たいという思いの大部分だったようにも思える。

ブレヒト劇はいくつか観たことはあるが、私にとってはよくわからない劇作家だ。メッセージ性の強い作家だが、単なる主義主張の発露だけでは人を惹きつける芝居はできない。ブレヒトの芝居が面白いのか面白くないのか、私自身よくわからない。

にもかかわらず『ガリレイの生涯』に興味をもったのは、ガリレオという素材が魅力的だからだ。科学史のビッグネームであり、科学史の面白さの何割かはガリレオに負っていると言える。

上演された舞台上のガリレオ(石田圭祐)も十分に魅力的だった。老いても研究と著作を続け、食欲旺盛なさまに、知力と生命力を兼ね備えたしたたかさを感じた。

上演後、演出家と役者のトークショーがあった。そのなかで演出の高瀬久男氏が「この芝居は必ずしも史実に基づいているわけではなく『ブレヒトの生涯』という要素もある」と話した。

それを聞いて、ガリレオに関する史実を調べたくなり、帰宅後『ガリレオ・ガリレイ』(青木靖三/岩波新書)に目を通した。昔読んだはずだが何も憶えていないので、ナルホドフムフムと思いながらページをめくった。

続いて、中央公論社の『世界の名著21 ガリレオ』(責任編集・豊田利幸)を引っ張り出してきた。これは、昔購入したまま未読だった。解説だけでもザーッと読んでみようと思った。

この解説が大変な代物であった、「ガリレオの生涯と科学的業績」というタイトルの豊田利幸氏の解説は本書全体の三分の一を占める力作で、新書本2冊分近い分量である。筆者の「思い」を凝縮した充実の内容で面白い。豊田利幸氏が高名な素粒子物理学者で反核運動にも携わっていたことは知っていたが、ガリレオに入れ込んでいるとは知らなかった。

この解説のなかで豊田氏は数カ所にわたってブレヒトの『ガリレイの生涯』を批判的に取り上げている。たとえば次のような具合だ。

〔歴史的事実に背いてまでブルーノを持ち上げ、ガリレオをけなす論者(例えば戯曲『ガリレオの生涯』を書いたブレヒト)に対し、私はあまり歴史を歪曲しないでほしいと切に希望するものである。〕

〔文学作品だからという口実で逃げようとしても、ブレヒトの戯曲『ガリレオの生涯』などに見られるような、「卑屈な転向者」のはしりとしてガリレオを捉えようとする試みが、いかに大きい歴史の歪曲であるか、もはや説明する必要はあるまい。〕

豊田氏によれば「今日では、ガリレオの宗教裁判は完全なデッチ上げであった、ということがほとんど通説になっている」そうだ。青木氏の『ガリレオ・ガリレイ』でも、史実としてはほぼ同じことが書かれている。

ガリレオが宗教裁判で断罪され、「異端誓絶」に署名させられ、幽閉生活を余儀なくされたのは史実だが、これはハメられたらしい。いろいろな事項が入り組んでいてわかりにくい点も多いが、そんな事情だから、ガリレオ自身は罪を犯したとも転向したとも考えていなかったようだ。

ブレヒトは広島・長崎への原爆投下の後、『ガリレイの生涯』を改作し、ガリレオが教会に屈服したことを「近代科学の『原罪』」とみなしたかったようだ。反核運動家でもあった豊田氏には受け容れ難い見解だろう。私も、ブレヒトのそのような見方には無理があり、薄っぺらすぎると思う。

私自身はこの芝居を観て科学批判的なものはあまり感じなかった。あえて、現代に引きつけて観るより、ワクワクする発明発見物語のバリエーションとして観る方が楽しめる。

この芝居のおかげでガリレオの人物像の一端を知るきっかけを得たのは私にとって収穫だった。17世紀に生きたガリレオの膨大な仕事量には驚嘆する。60歳を過ぎて「かれの思想はますます若く、流動的になり、活気をおび、老化と反対の方向に進むのある(『ガリレオ・ガリレイ』より)」という件を読むと、60歳を過ぎた21世紀の私も鼓舞されざるを得ない。

戯曲の内容はほとんど忘れているが、次の有名な科白は記憶に残っている。

「英雄を持たぬ国は不幸だ!」

「ちがうぞ。英雄を必要とする国が不幸なのだ。」

ヒトラーの台頭で亡命を余儀なくされたブレヒトの名科白である。この科白をナマで聞きたいという欲求が、『ガリレイの生涯』を観たいという思いの大部分だったようにも思える。

ブレヒト劇はいくつか観たことはあるが、私にとってはよくわからない劇作家だ。メッセージ性の強い作家だが、単なる主義主張の発露だけでは人を惹きつける芝居はできない。ブレヒトの芝居が面白いのか面白くないのか、私自身よくわからない。

にもかかわらず『ガリレイの生涯』に興味をもったのは、ガリレオという素材が魅力的だからだ。科学史のビッグネームであり、科学史の面白さの何割かはガリレオに負っていると言える。

上演された舞台上のガリレオ(石田圭祐)も十分に魅力的だった。老いても研究と著作を続け、食欲旺盛なさまに、知力と生命力を兼ね備えたしたたかさを感じた。

上演後、演出家と役者のトークショーがあった。そのなかで演出の高瀬久男氏が「この芝居は必ずしも史実に基づいているわけではなく『ブレヒトの生涯』という要素もある」と話した。

それを聞いて、ガリレオに関する史実を調べたくなり、帰宅後『ガリレオ・ガリレイ』(青木靖三/岩波新書)に目を通した。昔読んだはずだが何も憶えていないので、ナルホドフムフムと思いながらページをめくった。

続いて、中央公論社の『世界の名著21 ガリレオ』(責任編集・豊田利幸)を引っ張り出してきた。これは、昔購入したまま未読だった。解説だけでもザーッと読んでみようと思った。

この解説が大変な代物であった、「ガリレオの生涯と科学的業績」というタイトルの豊田利幸氏の解説は本書全体の三分の一を占める力作で、新書本2冊分近い分量である。筆者の「思い」を凝縮した充実の内容で面白い。豊田利幸氏が高名な素粒子物理学者で反核運動にも携わっていたことは知っていたが、ガリレオに入れ込んでいるとは知らなかった。

この解説のなかで豊田氏は数カ所にわたってブレヒトの『ガリレイの生涯』を批判的に取り上げている。たとえば次のような具合だ。

〔歴史的事実に背いてまでブルーノを持ち上げ、ガリレオをけなす論者(例えば戯曲『ガリレオの生涯』を書いたブレヒト)に対し、私はあまり歴史を歪曲しないでほしいと切に希望するものである。〕

〔文学作品だからという口実で逃げようとしても、ブレヒトの戯曲『ガリレオの生涯』などに見られるような、「卑屈な転向者」のはしりとしてガリレオを捉えようとする試みが、いかに大きい歴史の歪曲であるか、もはや説明する必要はあるまい。〕

豊田氏によれば「今日では、ガリレオの宗教裁判は完全なデッチ上げであった、ということがほとんど通説になっている」そうだ。青木氏の『ガリレオ・ガリレイ』でも、史実としてはほぼ同じことが書かれている。

ガリレオが宗教裁判で断罪され、「異端誓絶」に署名させられ、幽閉生活を余儀なくされたのは史実だが、これはハメられたらしい。いろいろな事項が入り組んでいてわかりにくい点も多いが、そんな事情だから、ガリレオ自身は罪を犯したとも転向したとも考えていなかったようだ。

ブレヒトは広島・長崎への原爆投下の後、『ガリレイの生涯』を改作し、ガリレオが教会に屈服したことを「近代科学の『原罪』」とみなしたかったようだ。反核運動家でもあった豊田氏には受け容れ難い見解だろう。私も、ブレヒトのそのような見方には無理があり、薄っぺらすぎると思う。

私自身はこの芝居を観て科学批判的なものはあまり感じなかった。あえて、現代に引きつけて観るより、ワクワクする発明発見物語のバリエーションとして観る方が楽しめる。

この芝居のおかげでガリレオの人物像の一端を知るきっかけを得たのは私にとって収穫だった。17世紀に生きたガリレオの膨大な仕事量には驚嘆する。60歳を過ぎて「かれの思想はますます若く、流動的になり、活気をおび、老化と反対の方向に進むのある(『ガリレオ・ガリレイ』より)」という件を読むと、60歳を過ぎた21世紀の私も鼓舞されざるを得ない。

最近のコメント