キリスト教の蛮行を描いた『アレクサンドリア』は見ごたえがある ― 2011年04月03日

ローマ帝国末期のエジプトの女性科学者ヒュパティアを描いた『アレクサンドリア』(主演レイチェル・ワイズ、監督アレハンドロ・アメナーバル)は見ごたえのある映画だった。

この映画を見るまで、ヒュパティアという女性のことは知らなかった。美しくて聡明な数学者・天文学者だったそうだ。キリスト教徒に虐殺され、その著作物はほとんど失われている。その名があまり一般的でないのは、著作が残っていないせいかもしれない。

古代都市アレクサンドリアを描いたこの映画は、ハリウッド映画を彷彿させるようなスペクタクルだが、実はスペイン映画だ(セリフは英語)。パンフには、ヨーロッパ映画史上最大級の製作費をかけた、とある。確かに画面は壮大で迫力がある。古代の科学者の小道具なども魅力的だ。

しかし、そんなことより、私が最も驚いたのは、この映画がキリスト教を相対化し、キリスト教徒の蛮行を明確に描いている点だ。キリスト教がメインの国で、よくこんな映画が作れたものだと感心した。こういう映画こそ、塩野七生の『ローマ人の物語』が広く読まれている日本で作られるべき映画ではなかったのか、という気もしてくる。日本で古代ローマを舞台にした映画を作るのは無理だと、わかってはいるが。

舞台はアレクサンドリア図書館などで知られる古代エジプトの都市アレクサンドリア、時代は4世紀末から5世紀(ヒュパティアの虐殺は415年)。当時のエジプトはローマの属国で、すでにローマ皇帝はキリスト教に改宗している。ローマ世界が多神教から一神教へと移行していく時代だ。

アレクサンドリアの図書館長テオン(ヒュパティアの父)たちが、キリスト教徒の予想外の蔓延に驚くシーンには、歴史変動のリアルが感じられる。やがて、ローマ皇帝の命によって、テオンやヒュパティアは図書館を追われる。図書館を占拠したキリスト教徒たちは万巻の書物を火に投じる。異教徒の書物だからだ。

そして、アレクサンドリアはキリスト教支配の都市になっていく。多くの人々がキリスト教に改宗する。そうでなければ要職につけないからだ。また、異教徒狩りも始まる。

面従腹背の教徒や素朴な教徒たちは狂信の支配者に逆らうことはできない。狂信者の世界では、目覚めた理性の人であるヒュパティアは迫害されざるを得ない。焚書と狂信のこの世界は、まるでナチス支配のドイツそのものだ。狂信の世界の恐ろしさが伝わってくる映画だ。

この映画のどこまでが史実に基づいていて、どこからがフィクションなのか、気になるところだ。調べてみると、アレクサンドリア図書館がキリスト教徒によって壊滅的に破壊されたことや、ヒュパティアがキリスト教の司教キュリロスの部下の修道士たちによって虐殺されたことは確かな事実のようだ。

人類は愚かな狂信とその克服を古代から現代まで何度も繰り返してきている。未来にも繰り返すことになるのだろうか。宇宙からの俯瞰シーンが何度か現れるこの映画は、そんなメッセージも秘めている。

============================

【後日追記リンク】

『ヒュパティア』

この映画を見るまで、ヒュパティアという女性のことは知らなかった。美しくて聡明な数学者・天文学者だったそうだ。キリスト教徒に虐殺され、その著作物はほとんど失われている。その名があまり一般的でないのは、著作が残っていないせいかもしれない。

古代都市アレクサンドリアを描いたこの映画は、ハリウッド映画を彷彿させるようなスペクタクルだが、実はスペイン映画だ(セリフは英語)。パンフには、ヨーロッパ映画史上最大級の製作費をかけた、とある。確かに画面は壮大で迫力がある。古代の科学者の小道具なども魅力的だ。

しかし、そんなことより、私が最も驚いたのは、この映画がキリスト教を相対化し、キリスト教徒の蛮行を明確に描いている点だ。キリスト教がメインの国で、よくこんな映画が作れたものだと感心した。こういう映画こそ、塩野七生の『ローマ人の物語』が広く読まれている日本で作られるべき映画ではなかったのか、という気もしてくる。日本で古代ローマを舞台にした映画を作るのは無理だと、わかってはいるが。

舞台はアレクサンドリア図書館などで知られる古代エジプトの都市アレクサンドリア、時代は4世紀末から5世紀(ヒュパティアの虐殺は415年)。当時のエジプトはローマの属国で、すでにローマ皇帝はキリスト教に改宗している。ローマ世界が多神教から一神教へと移行していく時代だ。

アレクサンドリアの図書館長テオン(ヒュパティアの父)たちが、キリスト教徒の予想外の蔓延に驚くシーンには、歴史変動のリアルが感じられる。やがて、ローマ皇帝の命によって、テオンやヒュパティアは図書館を追われる。図書館を占拠したキリスト教徒たちは万巻の書物を火に投じる。異教徒の書物だからだ。

そして、アレクサンドリアはキリスト教支配の都市になっていく。多くの人々がキリスト教に改宗する。そうでなければ要職につけないからだ。また、異教徒狩りも始まる。

面従腹背の教徒や素朴な教徒たちは狂信の支配者に逆らうことはできない。狂信者の世界では、目覚めた理性の人であるヒュパティアは迫害されざるを得ない。焚書と狂信のこの世界は、まるでナチス支配のドイツそのものだ。狂信の世界の恐ろしさが伝わってくる映画だ。

この映画のどこまでが史実に基づいていて、どこからがフィクションなのか、気になるところだ。調べてみると、アレクサンドリア図書館がキリスト教徒によって壊滅的に破壊されたことや、ヒュパティアがキリスト教の司教キュリロスの部下の修道士たちによって虐殺されたことは確かな事実のようだ。

人類は愚かな狂信とその克服を古代から現代まで何度も繰り返してきている。未来にも繰り返すことになるのだろうか。宇宙からの俯瞰シーンが何度か現れるこの映画は、そんなメッセージも秘めている。

============================

【後日追記リンク】

『ヒュパティア』

『安部公房伝』『運動体・安部公房』で青春紀行気分になった ― 2011年04月11日

安部公房の一人娘・安部ねり(産婦人科医)が『安部公房伝』(新潮社)を出版した。彼女は「安部公房全集(全30巻)」の編集にも携わっている。エッセイを書く作家の娘は多いが、父親の作品を読み込んで全集の編纂に取り組む娘は珍しい。他に適任の研究者がいなかったとすれば、この作家の孤立を感じる。

安部ねりは『安部公房伝』末尾の「おわりに―現代的反教養主義の展開」で、3.11の東日本大震災に言及している。これには少し驚いた。本書の発行日は2011年3月30日。これは奥付の日付で、その日以前に配布可能になっていたはずなので、ぎりぎりで突っ込んだようだ。

学生時代、私は安部公房ファンだった。年を取って多少の経済的余裕もできたので「安部公房全集(全30巻。各巻5700円)」も購入した。パラパラと拾い読みするだけで、全巻読破する気力はない。『安部公房伝』は「安部公房全集」の月報に連載したインタビューと最終巻に載った伝記をベースにしており、全集の別巻のような趣の本だった。

この伝記は、娘の眼から見た「父親・安部公房」の姿を描くだけでなく、「作家・安部公房」の思想も探ろうとしている。このような娘をもった作家は幸せと言うべきだろう。

著者は基本的には父親を尊敬しており、父親の仕事がより評価されるように、との想いで本書を執筆したと思われる。しかし、読んでいて面白いのは、娘特有の父親への辛辣さが出ている部分だ。例えば次のような箇所だ。

〔安部公房は周りからは、理科系であるということになっていた。私は、本当に何も知らない人たちに自慢話をしていると思っていた。〕

〔(動物行動学のローレンツに関連して)〔父には本に書かれている理論を読みとる力がなくて、自分の読みたいように読んでいるのだと、私は思った。〕

〔「非科学的な」父に、スティーブヴン・ジェイ・グールドの『ダーウィン以来』を薦めた。プライドの高い父の顔はみるみる赤くなって、どもりながら『クレオール入門』を薦め返してきた。〕

〔『クレオール入門』は恐ろしくつまらなかった。観念的な言葉がそこらじゅうで変型し、無構造にからまりあっていた。父の頭の中は、こんなに緩いんだと思った。〕

母親(安部真知:美術家。安部公房作品の挿絵・装丁や舞台美術なども手掛けた)への言及もあり、こちらも辛辣だ。微妙な母娘関係が垣間見えたりする。

晩年、安部夫妻は「もはや一緒にいることが不可能な様子」になり、安部公房は箱根の山荘で一人暮らしをするようになる。その山荘生活を娘は「男の子らしい生活を満喫した」と描写している。娘ならではの愛情表現だ。

『安部公房伝』は、当然のことながら「娘の視点」でしか書き得ない内容になっていて、それが面白い。安部公房は身辺雑記などを残さなかった作家なので、こういう本は貴重だ。「父親とは何者だったのだろうか」を探る娘の旅に同行した気分になる。

本書の読了をきっかけに、続いて『運動体・安部公房』(鳥羽耕史/一葉社/2007.5.30)も読んだ。数年前に入手して「積ん読」のままだったが、読み始めると面白く、一気に読了した。大学教員である著者が研究論文をベースにまとめたもので、非常に刺激的な内容だった。

私たち団塊世代にとって安部公房は人気作家の一人だった。『砂の女』『他人の顔』『燃えつきた地図』『箱男』などを代表作とする先端的現代作家というイメージが強く、政治的な作家というイメージは薄い。しかし、彼がかつて日本共産党員であり、1961年に除名されたことはよく知られている(入党は1951年、27歳のとき)。戦後の一時期は、程度の多少はあれ、多くの知識人が社会主義・共産主義に惹かれていた。そんな時代ではあったが、安部公房はかなり積極的な活動家だった。

また、安部公房の年譜を見ると、若い頃にやたらと「ナントカの会」「カントカの会」などいろいろな会に参加(あるいは結成)していることが目につく。

『運動体・安部公房』は、安部公房が熱心に芸術運動や政治運動に携わっていた青春時代に焦点を当てている。そして、多くの資料を渉猟したうえで、安部公房という作家がどのように形成されてきたかを分析している。これは労作である。1968年生まれの著者が、よく調べたものだと感心した。

本書の分析対象の期間は、安部公房のデビュー(1948年)から『砂の女』(1962年)まで、つまりは作家の20代から30代である。この期間内にあたる1957年11月、安部公房は自分のことを次のように書いている。

「私自身、実存主義から、シュール・リアリズムそれからさらにコミュニズムと、思想的にも方法のうえでも大きく三転した。」

昔、この文章を読んだとき、私は「人間がそんなに簡単に変われるのだろうか」という疑問を抱いたことがある。

また、この時期に書かれたあまりに露骨なプロパガンダ戯曲(『石の語る日』など)を読んで、何と能天気な、と鼻白んだこともある。

『運動体・安部公房』を読み進めるうちに、かつて私が抱いた上記のような違和感が氷解していく感覚を得た。鳥羽氏は「運動体」という概念で、この時期の安部公房の活動をとらえ、多様なジャンルのいろいろな人々を巻き込んだ「芸術運動」の力学が安部公房の作品を生み出したと見ている。スリリングな弁証法の世界だ。

安部公房らの「総合芸術運動」は政治と芸術の両方を甘く見すぎて何の成果をあげなかったという見方(百目鬼恭三郎)があるが、実はその成果は「安部公房という作家」だったのだ。目から鱗である。

そして最終章では、運動体が運動を停止し、運動体・安部公房の終着駅として傑作『砂の女』が生まれた、としている。『砂の女』を「日本共産党への訣別宣言」「砂の穴の外側の政治状況にはもうコミットしないという安部の決意表明」とみなす読み解きは推理小説のように鮮やかだ。

『運動体・安部公房』が扱っている時代は、『安部公房伝』の著者・安部ねりの幼少時代だから、娘のリアルタイムの見聞録を期待するのは難しい。安部ねりは、父からの伝聞で、この頃のことを次のように書いている。

〔公房は党の方針を転換させる自信があった。しかし、政治的には、現実的ではない夢を持っていたらしく、後になって党員であったことを「熱病のようなものだった」と語っている。〕

「熱病」とは、大作家にしては陳腐な表現をしたものだ。おそらく、その「熱病」の時代の本質と内実をナマイキな娘に語り得る言葉を作家は持つことができなかったのだろう。それほどにウエイトのある時代だったとも言える。

『安部公房伝』では、キャンプファイヤーに関する面白い逸話が語られている。娘は父との会話から、父はキャンプファイヤーのようなものが嫌いなタイプだと思っていたそうだ。ところが、父が学生時代、キャンプファイヤーの真ん中で大声で歌っていたことを知り、娘は自分が勘違いしていたと気付く。作家は娘に見抜かれたのである。

私はこの逸話に『安部公房伝』と『運動体・安部公房』の接点を感じた。この二つの本によって、作家の青春時代、日本が若くて貧しかかった時代、私自身の学生時代などが重なりあった青春紀行をしたような気分である。

なお、蛇足ではあるが、私は先月、チェコやハンガリーの観光旅行をした。その出発前に、安部公房の『東欧を行く:ハンガリア問題の背景』を全集本で読んだ。ハンガリー動乱直後の1957年2月に出版された著作だ。当時の左翼系知識人の紀行文だから、その見解にはかなりの違和感を抱くだろうとの予測のもとに読んだ。その予測は半分ははずれ半分は当たった。『安部公房伝』にも『運動体・安部公房』にも『東欧を行く』への言及があり、この本は安部公房の転機を示すかなり重要な著作だと知った。後世から見て、何ということもないと思われる指摘も、同時代においては刺激的だったようだ。私自身の読みの甘さと迂闊を思い知らされた。

安部ねりは『安部公房伝』末尾の「おわりに―現代的反教養主義の展開」で、3.11の東日本大震災に言及している。これには少し驚いた。本書の発行日は2011年3月30日。これは奥付の日付で、その日以前に配布可能になっていたはずなので、ぎりぎりで突っ込んだようだ。

学生時代、私は安部公房ファンだった。年を取って多少の経済的余裕もできたので「安部公房全集(全30巻。各巻5700円)」も購入した。パラパラと拾い読みするだけで、全巻読破する気力はない。『安部公房伝』は「安部公房全集」の月報に連載したインタビューと最終巻に載った伝記をベースにしており、全集の別巻のような趣の本だった。

この伝記は、娘の眼から見た「父親・安部公房」の姿を描くだけでなく、「作家・安部公房」の思想も探ろうとしている。このような娘をもった作家は幸せと言うべきだろう。

著者は基本的には父親を尊敬しており、父親の仕事がより評価されるように、との想いで本書を執筆したと思われる。しかし、読んでいて面白いのは、娘特有の父親への辛辣さが出ている部分だ。例えば次のような箇所だ。

〔安部公房は周りからは、理科系であるということになっていた。私は、本当に何も知らない人たちに自慢話をしていると思っていた。〕

〔(動物行動学のローレンツに関連して)〔父には本に書かれている理論を読みとる力がなくて、自分の読みたいように読んでいるのだと、私は思った。〕

〔「非科学的な」父に、スティーブヴン・ジェイ・グールドの『ダーウィン以来』を薦めた。プライドの高い父の顔はみるみる赤くなって、どもりながら『クレオール入門』を薦め返してきた。〕

〔『クレオール入門』は恐ろしくつまらなかった。観念的な言葉がそこらじゅうで変型し、無構造にからまりあっていた。父の頭の中は、こんなに緩いんだと思った。〕

母親(安部真知:美術家。安部公房作品の挿絵・装丁や舞台美術なども手掛けた)への言及もあり、こちらも辛辣だ。微妙な母娘関係が垣間見えたりする。

晩年、安部夫妻は「もはや一緒にいることが不可能な様子」になり、安部公房は箱根の山荘で一人暮らしをするようになる。その山荘生活を娘は「男の子らしい生活を満喫した」と描写している。娘ならではの愛情表現だ。

『安部公房伝』は、当然のことながら「娘の視点」でしか書き得ない内容になっていて、それが面白い。安部公房は身辺雑記などを残さなかった作家なので、こういう本は貴重だ。「父親とは何者だったのだろうか」を探る娘の旅に同行した気分になる。

本書の読了をきっかけに、続いて『運動体・安部公房』(鳥羽耕史/一葉社/2007.5.30)も読んだ。数年前に入手して「積ん読」のままだったが、読み始めると面白く、一気に読了した。大学教員である著者が研究論文をベースにまとめたもので、非常に刺激的な内容だった。

私たち団塊世代にとって安部公房は人気作家の一人だった。『砂の女』『他人の顔』『燃えつきた地図』『箱男』などを代表作とする先端的現代作家というイメージが強く、政治的な作家というイメージは薄い。しかし、彼がかつて日本共産党員であり、1961年に除名されたことはよく知られている(入党は1951年、27歳のとき)。戦後の一時期は、程度の多少はあれ、多くの知識人が社会主義・共産主義に惹かれていた。そんな時代ではあったが、安部公房はかなり積極的な活動家だった。

また、安部公房の年譜を見ると、若い頃にやたらと「ナントカの会」「カントカの会」などいろいろな会に参加(あるいは結成)していることが目につく。

『運動体・安部公房』は、安部公房が熱心に芸術運動や政治運動に携わっていた青春時代に焦点を当てている。そして、多くの資料を渉猟したうえで、安部公房という作家がどのように形成されてきたかを分析している。これは労作である。1968年生まれの著者が、よく調べたものだと感心した。

本書の分析対象の期間は、安部公房のデビュー(1948年)から『砂の女』(1962年)まで、つまりは作家の20代から30代である。この期間内にあたる1957年11月、安部公房は自分のことを次のように書いている。

「私自身、実存主義から、シュール・リアリズムそれからさらにコミュニズムと、思想的にも方法のうえでも大きく三転した。」

昔、この文章を読んだとき、私は「人間がそんなに簡単に変われるのだろうか」という疑問を抱いたことがある。

また、この時期に書かれたあまりに露骨なプロパガンダ戯曲(『石の語る日』など)を読んで、何と能天気な、と鼻白んだこともある。

『運動体・安部公房』を読み進めるうちに、かつて私が抱いた上記のような違和感が氷解していく感覚を得た。鳥羽氏は「運動体」という概念で、この時期の安部公房の活動をとらえ、多様なジャンルのいろいろな人々を巻き込んだ「芸術運動」の力学が安部公房の作品を生み出したと見ている。スリリングな弁証法の世界だ。

安部公房らの「総合芸術運動」は政治と芸術の両方を甘く見すぎて何の成果をあげなかったという見方(百目鬼恭三郎)があるが、実はその成果は「安部公房という作家」だったのだ。目から鱗である。

そして最終章では、運動体が運動を停止し、運動体・安部公房の終着駅として傑作『砂の女』が生まれた、としている。『砂の女』を「日本共産党への訣別宣言」「砂の穴の外側の政治状況にはもうコミットしないという安部の決意表明」とみなす読み解きは推理小説のように鮮やかだ。

『運動体・安部公房』が扱っている時代は、『安部公房伝』の著者・安部ねりの幼少時代だから、娘のリアルタイムの見聞録を期待するのは難しい。安部ねりは、父からの伝聞で、この頃のことを次のように書いている。

〔公房は党の方針を転換させる自信があった。しかし、政治的には、現実的ではない夢を持っていたらしく、後になって党員であったことを「熱病のようなものだった」と語っている。〕

「熱病」とは、大作家にしては陳腐な表現をしたものだ。おそらく、その「熱病」の時代の本質と内実をナマイキな娘に語り得る言葉を作家は持つことができなかったのだろう。それほどにウエイトのある時代だったとも言える。

『安部公房伝』では、キャンプファイヤーに関する面白い逸話が語られている。娘は父との会話から、父はキャンプファイヤーのようなものが嫌いなタイプだと思っていたそうだ。ところが、父が学生時代、キャンプファイヤーの真ん中で大声で歌っていたことを知り、娘は自分が勘違いしていたと気付く。作家は娘に見抜かれたのである。

私はこの逸話に『安部公房伝』と『運動体・安部公房』の接点を感じた。この二つの本によって、作家の青春時代、日本が若くて貧しかかった時代、私自身の学生時代などが重なりあった青春紀行をしたような気分である。

なお、蛇足ではあるが、私は先月、チェコやハンガリーの観光旅行をした。その出発前に、安部公房の『東欧を行く:ハンガリア問題の背景』を全集本で読んだ。ハンガリー動乱直後の1957年2月に出版された著作だ。当時の左翼系知識人の紀行文だから、その見解にはかなりの違和感を抱くだろうとの予測のもとに読んだ。その予測は半分ははずれ半分は当たった。『安部公房伝』にも『運動体・安部公房』にも『東欧を行く』への言及があり、この本は安部公房の転機を示すかなり重要な著作だと知った。後世から見て、何ということもないと思われる指摘も、同時代においては刺激的だったようだ。私自身の読みの甘さと迂闊を思い知らされた。

38年前の『日本沈没』で現代の日本を考える ― 2011年04月17日

昨日(2011年4月16日)の朝日新聞beの『再読』という欄に、『見るなら 日本沈没』という小さなコラム記事が載っていた。1973年のベストセラーを原作にした映画『日本沈没』の紹介だ。

実はわが家でも先日、ささやかな『日本沈没』上映会を開催した。東日本大震災から約2週間後の週末、娘や息子や孫たちが来訪した機会に、昔のDVDを引っ張り出して、みんなに観せた。この先、生きていくには、「日本脱出」という極端な状況も視野に入れておくべきだ、とのやや大げさな教育的目論見もあった。

娘は「前に観たから、もういいよ」と言う。「お前が観たのは、草彅剛のリメイク版だろう。あんな、日本が沈没もしない軟弱なのは本当の『日本沈没』ではない。昔のを観なければならない」と、上映を強行した。

小松左京氏の『日本沈没(上)(下)』が出版されたのは1973年3月、400万部以上のベストセラーになった。映画『日本沈没』は同じ年の年末に公開、大ヒットした。「日本沈没」は一大ブームを引き起こしたのだ。

『日本沈没』が出版された1973年は、私が新社会人になった節目の年なので、当時のことは比較的はっきり記憶に残っている。新入社員研修の日々に読んだ最初の小説が安部公房の新作『箱男』、その次が『日本沈没』だった。

当時、『日本沈没』はなぜ大ベストセラーになったのだろうか。

いま思い返せば、あの頃はまだ高度成長の真っただ中で、日本は元気がよかった。にもかかわらず、1973年頃は「終末論」が流行する終末ブームだった。『日本沈没』も単なる架空小説ではなく、一種の終末論として広く読まれたように思える。

あの年、オイルショックが発生し、トイレットペーパーなどの買占めが起こった。新聞に載った「ゼロ成長」という単語に非現実的な不気味さを感じた。「成長の限界」という言葉もよく耳にした。

狂騒の1960年代が終わり、空虚で不毛な終末の時代が近づいてくる予感もあった。筑摩書房が『終末から』という妙なタイトルの雑誌を創刊したのが1973年6月だ。この創刊号には、井上ひさし氏の『吉里吉里人』や小松左京氏の『おしゃべりな訪問者』などの連載第1回が載っている。

「終末」や「破滅」がブームになったあの頃、実は「終末」や「破滅」をもてはやすだけの活力が、世の中にはあったのだと、いま思う。事実、その後もさらに経済成長は続いたのだ。

久しぶりに映画『日本沈没』を観て、やはり、よくできた面白い映画だと思った。ついでに、原作も再読した。小説も示唆に富んでいて面白い。

東日本大震災を体験した現在の私たちの目で観ても、『日本沈没』は今の時代にピッタリの作品である。日本の今後を考えるヒントの一つにはなる。

『日本沈没』の再上映や再刊をすればいいのに、とも考えた。しかし、いま、この映画が上映され、小説が店頭に積まれても、現代の若い人々にはあまり受け入れられないような気もしてきた。

そう思うのは、日本が破滅するという悲しむべき物語であるにもかかわらず、『日本沈没』には明るい活気のようなものが反映されているからである。

映画『日本沈没』の特撮はSFXを観慣れた現代人にとってはチャチだが、役者たちの演技には、それを補って余りある迫力がある。主人公・小野寺役の藤岡弘の暑苦しい奮闘、首相役・丹波哲郎の熱い演説は、元気で活力ある当時の日本を反映しているように見える。

このような「熱さ」を現代の若い人々は鬱陶しく感じて敬遠するのではないだろうか。

似たようなことだが、現代の若者たちは『日本沈没』を大状況論的に上から危機を煽るものと見なし、そのようなものから目を逸らすかもしれない。

時代閉塞のなかで妙に覚めてしまっている若者にとって、『日本沈没』は何ら切実ではない物語に見えるかもしれない。

私がこのように現代の若者を不甲斐なく感ずるのは、私自身の感性の摩耗のせいで、単なる私の勘違いの可能性もある。そうならいいのだが。

さて、映画『日本沈没』を観たあと原作を再読して気付いた点がいくつかある。

映画『日本沈没』は、原作をかなり忠実に映画化していて、映画独自の効果的シーンも盛り込まれている。特に、小野寺と阿部玲子を交互に映すラストシーンは、原作にはない、映画ならではの秀逸な映像だ。

首相の描き方も、映画と原作で多少異なっている。『日本沈没』は政治小説の要素も大きく、そこが大きな魅力になっている。首相の登場場面も多い。

小説の首相には名前がないが、映画の首相には山本という名前がある。小説では、常に「首相」「この人」として登場する。

昨日の朝日新聞のコラムでは、「国土消滅の危機を描いたこの映画は、丹波哲郎が演じた首相が事実上の主人公だった。」と書いている。その通りだと思う。丹波哲郎が熱演する山本首相は、印象深い名科白を連発する。コラムで紹介されている「爬虫類の血は冷たかったが、人間の血は温かい。これを信じる以外、私にはもう何もない」という科白をはじめ多くの名科白は、原作にはない。映画独自のものだ。

小説の首相は独白はするが、あまり演説はしない。映画の首相のような「見せ場」はなく、リアリスト、ニヒリストの影がある。小説の首相のモデルは佐藤栄作だとも言われている。小説が首相に名前を与えなかったのは、「首相」を無名の記号にすることで、政治の機能を相対化して明示的に描く意図があったのかもしれない。

映像に依存する映画が首相を事実上の主人公にし、佐藤栄作像を離れたやや理想的なリーダー像を造形したのはうなずける。人物に託さなくては政治を映像化するのは難しいからだ。鳥の目と虫の目が混合した大きな物語である原作も、首相をないがしろに描いているわけではない。国家の未曾有の危機を描くとすれば、やはり首相の果たす役割は大きく、それをきちんと表現しなければならない。

そんなことを考えると、やはり、現在の日本の首相のことを考えないわけにはいかない。『日本沈没』の首相はヒーローではないが、自身の役割を十全に果たし、それを表現している。この映画を観ていると、優れた首相とは首相の役割を演じきることができる人物である、という気がしてくる。

日本沈没ほどではないとしても、現在のわが国は未曾有の危機に直面している。菅首相がこの映画や小説に接したことがあるか否かは知らないが、この世代の平均的日本人ならば、この作品に接している可能性は高い。このようなフィクションの中にも、大衆へのメッセージの伝え方のヒントを見出し、首相の役割をきちんと演じきってほしいものだ。

実はわが家でも先日、ささやかな『日本沈没』上映会を開催した。東日本大震災から約2週間後の週末、娘や息子や孫たちが来訪した機会に、昔のDVDを引っ張り出して、みんなに観せた。この先、生きていくには、「日本脱出」という極端な状況も視野に入れておくべきだ、とのやや大げさな教育的目論見もあった。

娘は「前に観たから、もういいよ」と言う。「お前が観たのは、草彅剛のリメイク版だろう。あんな、日本が沈没もしない軟弱なのは本当の『日本沈没』ではない。昔のを観なければならない」と、上映を強行した。

小松左京氏の『日本沈没(上)(下)』が出版されたのは1973年3月、400万部以上のベストセラーになった。映画『日本沈没』は同じ年の年末に公開、大ヒットした。「日本沈没」は一大ブームを引き起こしたのだ。

『日本沈没』が出版された1973年は、私が新社会人になった節目の年なので、当時のことは比較的はっきり記憶に残っている。新入社員研修の日々に読んだ最初の小説が安部公房の新作『箱男』、その次が『日本沈没』だった。

当時、『日本沈没』はなぜ大ベストセラーになったのだろうか。

いま思い返せば、あの頃はまだ高度成長の真っただ中で、日本は元気がよかった。にもかかわらず、1973年頃は「終末論」が流行する終末ブームだった。『日本沈没』も単なる架空小説ではなく、一種の終末論として広く読まれたように思える。

あの年、オイルショックが発生し、トイレットペーパーなどの買占めが起こった。新聞に載った「ゼロ成長」という単語に非現実的な不気味さを感じた。「成長の限界」という言葉もよく耳にした。

狂騒の1960年代が終わり、空虚で不毛な終末の時代が近づいてくる予感もあった。筑摩書房が『終末から』という妙なタイトルの雑誌を創刊したのが1973年6月だ。この創刊号には、井上ひさし氏の『吉里吉里人』や小松左京氏の『おしゃべりな訪問者』などの連載第1回が載っている。

「終末」や「破滅」がブームになったあの頃、実は「終末」や「破滅」をもてはやすだけの活力が、世の中にはあったのだと、いま思う。事実、その後もさらに経済成長は続いたのだ。

久しぶりに映画『日本沈没』を観て、やはり、よくできた面白い映画だと思った。ついでに、原作も再読した。小説も示唆に富んでいて面白い。

東日本大震災を体験した現在の私たちの目で観ても、『日本沈没』は今の時代にピッタリの作品である。日本の今後を考えるヒントの一つにはなる。

『日本沈没』の再上映や再刊をすればいいのに、とも考えた。しかし、いま、この映画が上映され、小説が店頭に積まれても、現代の若い人々にはあまり受け入れられないような気もしてきた。

そう思うのは、日本が破滅するという悲しむべき物語であるにもかかわらず、『日本沈没』には明るい活気のようなものが反映されているからである。

映画『日本沈没』の特撮はSFXを観慣れた現代人にとってはチャチだが、役者たちの演技には、それを補って余りある迫力がある。主人公・小野寺役の藤岡弘の暑苦しい奮闘、首相役・丹波哲郎の熱い演説は、元気で活力ある当時の日本を反映しているように見える。

このような「熱さ」を現代の若い人々は鬱陶しく感じて敬遠するのではないだろうか。

似たようなことだが、現代の若者たちは『日本沈没』を大状況論的に上から危機を煽るものと見なし、そのようなものから目を逸らすかもしれない。

時代閉塞のなかで妙に覚めてしまっている若者にとって、『日本沈没』は何ら切実ではない物語に見えるかもしれない。

私がこのように現代の若者を不甲斐なく感ずるのは、私自身の感性の摩耗のせいで、単なる私の勘違いの可能性もある。そうならいいのだが。

さて、映画『日本沈没』を観たあと原作を再読して気付いた点がいくつかある。

映画『日本沈没』は、原作をかなり忠実に映画化していて、映画独自の効果的シーンも盛り込まれている。特に、小野寺と阿部玲子を交互に映すラストシーンは、原作にはない、映画ならではの秀逸な映像だ。

首相の描き方も、映画と原作で多少異なっている。『日本沈没』は政治小説の要素も大きく、そこが大きな魅力になっている。首相の登場場面も多い。

小説の首相には名前がないが、映画の首相には山本という名前がある。小説では、常に「首相」「この人」として登場する。

昨日の朝日新聞のコラムでは、「国土消滅の危機を描いたこの映画は、丹波哲郎が演じた首相が事実上の主人公だった。」と書いている。その通りだと思う。丹波哲郎が熱演する山本首相は、印象深い名科白を連発する。コラムで紹介されている「爬虫類の血は冷たかったが、人間の血は温かい。これを信じる以外、私にはもう何もない」という科白をはじめ多くの名科白は、原作にはない。映画独自のものだ。

小説の首相は独白はするが、あまり演説はしない。映画の首相のような「見せ場」はなく、リアリスト、ニヒリストの影がある。小説の首相のモデルは佐藤栄作だとも言われている。小説が首相に名前を与えなかったのは、「首相」を無名の記号にすることで、政治の機能を相対化して明示的に描く意図があったのかもしれない。

映像に依存する映画が首相を事実上の主人公にし、佐藤栄作像を離れたやや理想的なリーダー像を造形したのはうなずける。人物に託さなくては政治を映像化するのは難しいからだ。鳥の目と虫の目が混合した大きな物語である原作も、首相をないがしろに描いているわけではない。国家の未曾有の危機を描くとすれば、やはり首相の果たす役割は大きく、それをきちんと表現しなければならない。

そんなことを考えると、やはり、現在の日本の首相のことを考えないわけにはいかない。『日本沈没』の首相はヒーローではないが、自身の役割を十全に果たし、それを表現している。この映画を観ていると、優れた首相とは首相の役割を演じきることができる人物である、という気がしてくる。

日本沈没ほどではないとしても、現在のわが国は未曾有の危機に直面している。菅首相がこの映画や小説に接したことがあるか否かは知らないが、この世代の平均的日本人ならば、この作品に接している可能性は高い。このようなフィクションの中にも、大衆へのメッセージの伝え方のヒントを見出し、首相の役割をきちんと演じきってほしいものだ。

大地震による原発事故を警告した『原子炉時限爆弾』 ― 2011年04月21日

『原子炉時限爆弾:大地震におびえる日本列島』(広瀬隆/ダイヤモンド社/2010.8.26)を近所の書店で見つけたのは、東日本大震災の数日後だった。大地震による原発事故を警告したタイムリーな本である。今回の震災後に書かれたものではない。奥付を見ると発行日は2010年8月26日、約半年前に出ている。早速購入して一気に読んだ。約1カ月前のことだ。

本書を読むと、多くの人が気が滅入ってくるか、恐怖にかりたてられるだろう。

日本の原発はすべて地震の危険地帯に建てられていて、ひとたび大地震が発生すると、取り返しのつかない悲劇が起こる、という内容の本だ。特に危ない浜岡原発は即刻停止すべきだと強く主張し、電力会社にそれを「懇願」している。

広瀬隆氏は反原発の本をたくさん書いてきた人だ。このような著作を、いたずらに恐怖心を煽るアヤシイ本と捉える人もいるだろう。私は、本書で広瀬氏が述べている事実関係に大きな間違いはないだろうと思えた。したがって、広瀬氏の主張にも違和感はない。もちろん、「想定外」という言葉が繰り返された今回の大事故を経験したゆえに、そんな感想になるのだ。

本書であらためて知ったのは、原発の立地は必ずしも最近の地震学の知見に基づいているわけではないということだ。

「プレートテクトニクス」に基づく地震発生のメカニズムの解説は今回の地震でも何度も聞かされた。私たちは、プレートテクトニクスを常識のように思っているが、この学説が確立したのは1960年代後半で、そんなに昔のことではない。

日本の大半の原発の建設場所が決まったのはプレートテクトニクス学説が確立する前であり、原発の立地は地震に強い場所を選定したわけだはない、という本書の指摘には慄然とする。とどのつまり、いたる所に活断層がある日本には原発の立地はない、ということになる。

それはともかく、『原子炉時限爆弾』を読了したとき、私が感じたのは、この大震災を機に、この本は大増刷され、注目を集めるに違いない、ということだった。

その後、本屋の店頭を見ると、確かに増刷されている。3月30日に2刷、4月5日に3刷が出て、近所の本屋でも平積みになっている。

私がいぶかしく感じたのは、この本の新聞広告を目にしないことだ。朝日新聞と日経新聞を購読しているが、私が見落としていないとすれば、ダイヤモンド社は本書を新聞で広告していないようだ。

「大地震による原発事故を予見」とでも宣伝すれば売れそうに思える。本書があまりにセンセーショナルなので、恐怖心を煽らないように本書の広告を「自粛」しているのかもしれない。

最近は新聞広告の効果が落ちていると言われているので、広告しなくても売れるだろうと判断して広告しないだけかもしれないが。

本書を読むと、多くの人が気が滅入ってくるか、恐怖にかりたてられるだろう。

日本の原発はすべて地震の危険地帯に建てられていて、ひとたび大地震が発生すると、取り返しのつかない悲劇が起こる、という内容の本だ。特に危ない浜岡原発は即刻停止すべきだと強く主張し、電力会社にそれを「懇願」している。

広瀬隆氏は反原発の本をたくさん書いてきた人だ。このような著作を、いたずらに恐怖心を煽るアヤシイ本と捉える人もいるだろう。私は、本書で広瀬氏が述べている事実関係に大きな間違いはないだろうと思えた。したがって、広瀬氏の主張にも違和感はない。もちろん、「想定外」という言葉が繰り返された今回の大事故を経験したゆえに、そんな感想になるのだ。

本書であらためて知ったのは、原発の立地は必ずしも最近の地震学の知見に基づいているわけではないということだ。

「プレートテクトニクス」に基づく地震発生のメカニズムの解説は今回の地震でも何度も聞かされた。私たちは、プレートテクトニクスを常識のように思っているが、この学説が確立したのは1960年代後半で、そんなに昔のことではない。

日本の大半の原発の建設場所が決まったのはプレートテクトニクス学説が確立する前であり、原発の立地は地震に強い場所を選定したわけだはない、という本書の指摘には慄然とする。とどのつまり、いたる所に活断層がある日本には原発の立地はない、ということになる。

それはともかく、『原子炉時限爆弾』を読了したとき、私が感じたのは、この大震災を機に、この本は大増刷され、注目を集めるに違いない、ということだった。

その後、本屋の店頭を見ると、確かに増刷されている。3月30日に2刷、4月5日に3刷が出て、近所の本屋でも平積みになっている。

私がいぶかしく感じたのは、この本の新聞広告を目にしないことだ。朝日新聞と日経新聞を購読しているが、私が見落としていないとすれば、ダイヤモンド社は本書を新聞で広告していないようだ。

「大地震による原発事故を予見」とでも宣伝すれば売れそうに思える。本書があまりにセンセーショナルなので、恐怖心を煽らないように本書の広告を「自粛」しているのかもしれない。

最近は新聞広告の効果が落ちていると言われているので、広告しなくても売れるだろうと判断して広告しないだけかもしれないが。

原発ルネッサンス謳歌本を書いた豊田有恒氏は高木仁三郎氏の同級生 ― 2011年04月24日

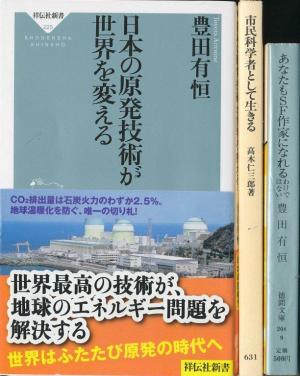

東日本大震災の半年前に出た広瀬隆氏の『原子炉時限爆弾』が、大地震による原発事故を警告したタイムリーな本だとすれば、東日本大震災の3カ月前に出た豊田有恒氏の『日本の原発技術が世界を変える』(祥伝社新書/2010.12.10)は、日本の原発は世界一安全と謳った、誠にタイミングの悪い本だと言える。

とは言え、『日本の原発技術が世界を変える』は書店の店頭に平積みになっている。大震災後の2011年4月25日に2刷が出ている。これから原発論議が活発になるであろうことを見越しての増刷だろう。昔、私はSFファンだったから、日本SF第一世代の豊田有恒氏の初期SF小説には親しんでいた。彼が原発をどうとらえているかに興味を持ったので、読んでみた。

本書は「日本の原発技術は世界最高レベルにある。安全性も世界一だ。この技術を広く世界に売り込もう」と主張している。福島原発の事故を体験したわれわれに、この主張がむなしく聞こえるのは仕方がない。しかし、本書は作家の手になるだけに、読みやすい。ある種の説得力もある。

豊田有恒氏は自分の立場を「無条件推進派ではなく、むしろ批判派、原発やむを得ず派」としている。恐らく、大震災後の現在も、この立場を変えていないと思われる。

著者は、原子力の平和利用を人類の技術進歩ととらえ、原発のかかえる放射性廃棄物などの課題は技術で克服できると考えている。そして、原発反対運動は、無知や誤解あるいは政治的思惑によるものとみなしている。

特にH.T氏(広瀬隆氏と思われる)については、「反対ありきで、センセーショナルに煽りたてる」「金儲けと言って悪ければ、巧妙手柄のため、反対をぶちあげる」と手厳しい。

で、この本を読んで、私が「原発やむなし」に説得されたかと言うと、残念ながら、そうではない。

私は、原発の根本的な問題は、無毒化するには何万年も要する放射線廃棄物を出し続ける点にあると考えている。豊田氏は、放射線廃棄物の処理方法の一つとして、素粒子加速器の利用をあげている。可能性はあるかもしれないが、あまりに大げさな方法であり、H.T氏ならずとも、たかがお湯を沸かすだけのために、そこまでコストをかけるのか、という気がしてくる。

本書で驚いたのは高木仁三郎氏への言及の箇所だ。豊田有恒氏は群馬大学付属中学時代、高木仁三郎氏と同級で親しい友人だったそうだ。そのせいか、豊田氏はH.T氏を口汚く罵る一方、高木氏には一目置き、プルトニウムの毒性に着目した信念の人だったと持ち上げている。しかし、それによって豊田氏の信念が変わったわけではなさそうだ。

本書読了後、『市民科学者として生きる』(高木仁三郎/岩波新書)を再読し、さらに『あなたもSF作家になれるわけではない』(豊田有恒/徳間文庫)も再読した。どちらも、著者の自伝的要素が強い読みやすい本なので、パラパラめくりながら、つい読み返してしまったのだ。

高木仁三郎氏と豊田有恒氏は、私の頭の中ではまったく異なる範疇の人物だった。両氏の初期の著作から読んでいたが、この両氏に接点を感じたことはなかった。

彼らは1938年生まれ、私より10歳年上だ。この二人が同級生だったことを知ったうえで二人の自伝的著作を読み返してみると、同世代の二人の人生が重なり合って見えてきて興味深かった。

高木氏は『市民科学者として生きる』の中で、群馬大学付属中学時代を、多くの友人にめぐまれた、のびのびした、夢のような日々であったと語っている。おそらく、豊田氏にとっても同じような日々だったのだろう。

この二人にはいくつかの共通点がある。二人とも開業医の息子で、その父は彼らが成人する前に亡くなっている。二人とも兄は医師になっているが、弟たちは別の道に進む。二人とも高校時代は受験勉強に集中し、東大(理系)に合格している。その後、二人ともある意味でのドロップアウトの人生を送っている。

原発への立場はまったく異なる二人だが、電力会社への不快感に多少の共通点がある。

高木氏は、電力会社の意を汲んだジャーナリストから「研究会を主宰してほしい。とりあえず3億円は用意する」と持ちかけられたことがあるそうだ。当時の3億円は現在の100億円に相当するインパクトがあったらしい。

原発の取材に熱心だった豊田氏は、電力会社から推進派と見なされ、これを書け、あれを書けと指示され、腹が立ったそうだ。

そんな二人の間に、成人後も何がしかの交流があったのかなかったのかは、これらの著作からは判然としない。

高木氏が存命で、ドロップアウト同士の同級生の二人が虚心坦懐に対話すればどんな展開になるだろうかと夢想してみた。しかし、原発問題はそんなことで論議が深まるほど生易しいものではなさそうだ。信念のぶつけあいに終わらせず、叡智を作り上げていくにはどうすればいいのか。

とは言え、『日本の原発技術が世界を変える』は書店の店頭に平積みになっている。大震災後の2011年4月25日に2刷が出ている。これから原発論議が活発になるであろうことを見越しての増刷だろう。昔、私はSFファンだったから、日本SF第一世代の豊田有恒氏の初期SF小説には親しんでいた。彼が原発をどうとらえているかに興味を持ったので、読んでみた。

本書は「日本の原発技術は世界最高レベルにある。安全性も世界一だ。この技術を広く世界に売り込もう」と主張している。福島原発の事故を体験したわれわれに、この主張がむなしく聞こえるのは仕方がない。しかし、本書は作家の手になるだけに、読みやすい。ある種の説得力もある。

豊田有恒氏は自分の立場を「無条件推進派ではなく、むしろ批判派、原発やむを得ず派」としている。恐らく、大震災後の現在も、この立場を変えていないと思われる。

著者は、原子力の平和利用を人類の技術進歩ととらえ、原発のかかえる放射性廃棄物などの課題は技術で克服できると考えている。そして、原発反対運動は、無知や誤解あるいは政治的思惑によるものとみなしている。

特にH.T氏(広瀬隆氏と思われる)については、「反対ありきで、センセーショナルに煽りたてる」「金儲けと言って悪ければ、巧妙手柄のため、反対をぶちあげる」と手厳しい。

で、この本を読んで、私が「原発やむなし」に説得されたかと言うと、残念ながら、そうではない。

私は、原発の根本的な問題は、無毒化するには何万年も要する放射線廃棄物を出し続ける点にあると考えている。豊田氏は、放射線廃棄物の処理方法の一つとして、素粒子加速器の利用をあげている。可能性はあるかもしれないが、あまりに大げさな方法であり、H.T氏ならずとも、たかがお湯を沸かすだけのために、そこまでコストをかけるのか、という気がしてくる。

本書で驚いたのは高木仁三郎氏への言及の箇所だ。豊田有恒氏は群馬大学付属中学時代、高木仁三郎氏と同級で親しい友人だったそうだ。そのせいか、豊田氏はH.T氏を口汚く罵る一方、高木氏には一目置き、プルトニウムの毒性に着目した信念の人だったと持ち上げている。しかし、それによって豊田氏の信念が変わったわけではなさそうだ。

本書読了後、『市民科学者として生きる』(高木仁三郎/岩波新書)を再読し、さらに『あなたもSF作家になれるわけではない』(豊田有恒/徳間文庫)も再読した。どちらも、著者の自伝的要素が強い読みやすい本なので、パラパラめくりながら、つい読み返してしまったのだ。

高木仁三郎氏と豊田有恒氏は、私の頭の中ではまったく異なる範疇の人物だった。両氏の初期の著作から読んでいたが、この両氏に接点を感じたことはなかった。

彼らは1938年生まれ、私より10歳年上だ。この二人が同級生だったことを知ったうえで二人の自伝的著作を読み返してみると、同世代の二人の人生が重なり合って見えてきて興味深かった。

高木氏は『市民科学者として生きる』の中で、群馬大学付属中学時代を、多くの友人にめぐまれた、のびのびした、夢のような日々であったと語っている。おそらく、豊田氏にとっても同じような日々だったのだろう。

この二人にはいくつかの共通点がある。二人とも開業医の息子で、その父は彼らが成人する前に亡くなっている。二人とも兄は医師になっているが、弟たちは別の道に進む。二人とも高校時代は受験勉強に集中し、東大(理系)に合格している。その後、二人ともある意味でのドロップアウトの人生を送っている。

原発への立場はまったく異なる二人だが、電力会社への不快感に多少の共通点がある。

高木氏は、電力会社の意を汲んだジャーナリストから「研究会を主宰してほしい。とりあえず3億円は用意する」と持ちかけられたことがあるそうだ。当時の3億円は現在の100億円に相当するインパクトがあったらしい。

原発の取材に熱心だった豊田氏は、電力会社から推進派と見なされ、これを書け、あれを書けと指示され、腹が立ったそうだ。

そんな二人の間に、成人後も何がしかの交流があったのかなかったのかは、これらの著作からは判然としない。

高木氏が存命で、ドロップアウト同士の同級生の二人が虚心坦懐に対話すればどんな展開になるだろうかと夢想してみた。しかし、原発問題はそんなことで論議が深まるほど生易しいものではなさそうだ。信念のぶつけあいに終わらせず、叡智を作り上げていくにはどうすればいいのか。

最近のコメント